林怀民“云门舞集”的舞蹈“别现代”表现

史红

摘 要:林怀民“云门舞集”无论什么内容,都有自己的视角、理解和表现方式,其中最本质、最关键的红线就是根脉的关系、文化的延续。“云门”舞者训练有自己的体系:“中西杂糅式训练”。从动作维度看,林怀民以 “移植”中国元素为手法,讲究动作所透露的中国文化的质感、韵味。从呼吸维度看,林怀民用呼吸推动舞蹈形态的变化,讲究舞者内在气息的运用。林怀民对音乐选择不是外在的符合,而是内在的契合。“云门舞集”舞美可以分为舞台舞美、实景舞美。“环境舞蹈”在演出形式与演出空间等方面都实现了创新突破,实现了剧场与非剧场的跨界。“云门舞集”的“别现代”特色为多种元素的交混性、多重方面的超越性、多种形态的张力性。

关键词:林怀民;云门舞集;别现代

中图分类号:J7226

文獻标识码:A

文章编号:1671-444X(2019)04-0101-08

国际DOI编码:10.15958/j.cnki.gdxbysb.2019.04.016

On the “Bie-Postmodern” Dance Performance by LIN Huaimin’s “Cloud Gate”

SHI Hong

(College of Political Science and Law, Capital Normal University, Beijing 100048, China)

Abstract:Whatever performance given by LIN Huaimin’s dance troupe “Cloud Gate” would have its own perspective, understanding and form of expression. Of them, the most essential and critical red line is the root of Chinese cultural veins and the cultural continuity. The “Cloud Gate” has its own training system that integrates Chinese and Western training methods. In respect of action, LIN Huaimin stresses the texture and charm of Chinese culture conveyed with the motion by “transplanting” Chinese elements. In respect of breathing, LIN Huaimin highlights the employment of inner breath by stimulating the changes of dance form with breathing. As to the selection of music, LIN Huaimin prefers the internal rather the external consistency. The stage art of “Cloud Gate” can be classified into the scenic design and the live scene design. “Environmental Dance” has made innovative breakthroughs in both the form and the space of performance, with a cross border between the theater and non-theatre. Bie-postmodern features of “Cloud Gate” can be demonstrated in the fusion of various elements, the transcendence of multiple dimensions and the tension of various forms.

Key words:LIN Huaimin;Cloud Gate Dance Troupe; Bie-postmodernism

王建疆先生的“别现代”[1]概念,是具有很大张力的新名词、新提法,理论空间大,意蕴丰富,内含着“全新的现实吁求、思想主张、价值判断、主义建构、理论原创”。它从种类上具有告别、现代、不要、另外一种、告别现代、后现代等意涵,在思想、风格上具有别出心裁、别开生面、别出一路特征。同时,也可以把它理解为一种艺术实践、艺术探索、艺术风格、艺术流派,适用性广泛。“别现代”概念不仅具有学术研究意义,也具有艺术实践解释启迪价值。本文尝试着使用“别现代”概念解释舞蹈艺术,力图从一个崭新的视角、路径、方法与理论工具,看待、解释当下的舞蹈创作实践、探索,特别是审视复杂的中国现代舞。

舞蹈是以人的肢体语言抒发情感的最激越的动态艺术,它的艺术探索的脚步从未停歇、停滞。无论是西方芭蕾舞、现代舞,还是中国古典舞、民族民间舞等,都在进行着大胆突破、不断创新的艺术实践。特别是由伊莎贝拉·邓肯开创的以“自由”的名义对芭蕾舞的各种规范、羁绊予以破除的“自由舞”,开现代舞之先河,在世界舞坛掀起林林总总的现代舞潮流。从玛莎·葛雷姆的心理表现派、韩芙丽的象征派、坎宁汉的机遇舞蹈派、艾尔文·尼古拉斯的抽象派的现代派舞蹈,到皮娜·鲍什的舞蹈剧场的后现代派舞蹈,现代舞成为舞坛里舞蹈观念最自由、舞蹈思维最活跃、舞蹈语言最独特的舞种。现代舞遍及全球,当然也波及中国。我国现今国内现代舞主要有六大流派并峙:桑吉加等的感情派、李捍忠等的社会派、刘琦等的动作派、侯莹等的即兴派、赵梁的新民族派、何其沃的实验派。台湾现代舞团首屈一指的则是于1973年由林怀民创立的“云门舞集”(以下简称“云门”),它的成立口号是“中国人作曲,中国人编舞,中国人跳给中国人看”。46年来,它已经有《白蛇传》《薪传》《红楼梦》《我的乡愁,我的歌》《九歌》《流浪者之歌》《家族合唱》《水月》《行草》《烟》等150多个作品,风格独树一帜。它被誉为“亚洲第一当代舞团”“世界一流现代舞团”,林怀民因此获得“美国舞蹈节”颁发的终身成就奖。“云门”虽然被认为是现代舞团,但是仔细研究、分析,我们会窥探到其舞蹈内容、舞蹈形式、舞蹈语言、舞蹈风格等有打破常规、突破藩篱的特色,总是超乎人们对现代舞的期待,其多方面的指向与现代舞团迥然不同。与其说它是“现代舞团”,不如冠之以 “别现代舞团”,似乎更为恰当、更为合适。它更像是在传统与现代之间、现代与后现代之间、西方文化与东方文化之间、舞蹈与其他艺术种类之间、艺术与现实之间的身体的实验与探索。

一、无限定:“别现代”舞蹈内容的视野与意图

福柯把 “现代性”的“态度”解释为“哲学的质疑”,即“批判性质疑”的品格。“芭蕾舞跳条件,现代舞跳观念”。现代舞以表现深刻的、独到的思想而著称,许多现代舞舞蹈家多有自己的舞蹈理论与观念,而观念寓于内容之中,内容反映观念。与芭蕾舞表现神话故事、唯美爱情、浪漫情怀,民间舞表现民俗民风、朴实生活、凡人小事的特定内容相比,现代舞内容一般是没有疆域、没有边界的,创作的自由、思维的活跃、形态的多变是其最大特征。现代舞不注重内容的叙事性、情节性表现,而多是抽象性、模糊性表现。虽然这可以激发观众的纵横驰骋的无穷想象,但是其中隐含的问题是内容的抽象、意义的晦涩,造成观众审美接受的障碍、理解的困惑,不知其所云。對现代舞的发展、推动,就是勇于质疑、敢于超越、奋起挑战。突出主体性、个体性的“反叛”“否定”“革新”“独创”就是现代舞的内在核心精神。林怀民是中国现代舞蹈界的文学家、思想家,他虽然很重视舞蹈形式与技术的创新性表现,并且每一个作品都让人感觉到视觉的享受、心灵的冲击、精神的震撼,但是他更看重舞蹈所要传达的内容、思想与观念。这似乎是对现代舞的缺憾的弥补,更或许是“别现代”的特色与目的所在。就“云门”名称而言,它取自黄帝的“云门”之舞。《吕氏春秋》记载,“黄帝时,大容作云门,大卷……”。林怀民把舞团命名为“云门”,就含有从原点开始继承、传衍古老中国传统舞蹈文化之意。既然是回归原点、继承精髓,那林怀民在“云门”初创时,思考最多的就是优秀中华传统文化应该选用什么内容、采取什么方式表达,才能够感动全世界?从林怀民创作所涉及的古典文学、民间故事、台湾历史、社会现象等各种舞蹈题材来看,都是沿着中国传统文化的轨迹进行内容的演绎,用身体来复活、传达博大的中国传统文化。林怀民怀着敬畏之心,甚至是不知所措的心态对待传统文化,把传统文化当做舞蹈创作的无形“圣物”。“不知拿它怎么办的庞然大物,时间极长而丰厚,让人非常振奋和悲哀。我创作时听到它的呼唤,就是不知道在哪儿”。在对中国传统文化资源“圣物”的挖掘中,他生发出许多舞蹈创作动机、灵感,一支支舞蹈带着浓重的传统文化的色彩跃上了舞台,中国的审美情趣、审美风格充斥在舞台的时空氛围里,抹不掉、挥不去。他把原生形态的传统文化,通过提炼、思考与加工,演变为舞蹈形态的东方化、中国化、个性化的动作呈现。由于林怀民对中国古典文学情有独钟,所以一部分舞蹈作品源自文学宝库。由古典名著改编的《红楼梦》把大观园里的十二女子美化为十二花神,如花开放、如花凋谢,暗喻大观园里美好年华佳人的青春失落,好似女子生命变化的挽歌。他以四季交替、自然轮回的轨迹刻写,表现大观园由盛而衰的历程,令人唏嘘不已。由屈原文学名篇改编的《九歌》是对神灵的咏叹、对神明的倾诉、对上天的祈求,是一个神一般庄严的祭奠仪式。它透过《东君》《司命》《湘夫人》《云中君》《山鬼》《国殇》六个章节,借神的形象描绘出人的孤独、操控、抗争、死亡与复活。“挫折”是其主题,山鬼从来没有等到她要等的人,湘君与湘夫人捉迷藏式的无法见面。由于人世间的种种遗憾,所以才不断祈神、不断祭祀。今天的人仍然在跟神呼唤公平正义,希望神带来一点点福祉,但是林怀民最终想让观众彻悟的是“神从来没有来”,从来没有什么救世主,众生的苦难由众生自己救赎。这里的无神论思想,是林怀民对人世的观察、领悟、思考。除通过文脉的继承之外,林怀民也关注民族与家族的继承,关注人的生命的延续。《薪传》以“唐山过台湾”生活迁徙的历史题材为主线,刻划中国人扬帆劈浪、移民台湾、寻求生机的足迹,是民族延续的壮烈史诗,也是文化延续的拓荒者之歌。与《薪传》一脉相承讲述台湾故事的《家族合唱》打开历史的盒子,舞者在历史影像与声音里起舞。它以“洗涤”作为主轴,把日常生活动作变幻成令人目不暇接的舞蹈语汇,聚焦于对家族绵延、香火延续的顽强生命的赞叹,对台湾社会的集体记忆失去的逝者的追悼。虽然作品透露出悲情而无奈,但是舞者却跳出了“坚持”的精神。神、佛是人的精神信仰、崇拜的对象,以安慰、安放人的无主的灵魂。林怀民却认为神、佛不是超级偶像,而是凡人,神有感情、情欲, 佛也有企求。 在《流浪者之歌》里,林怀民把佛祖释迦牟尼看作是一个流浪者,但是他不惧漂泊流浪,由放荡不羁、超身物外到冥思苦想、艰苦修行,终成正果。扮演僧人的演员在台上站了 90 分钟,黄色的稻谷细泻到他的头顶,而他岿然不动地入定,令人肃然起敬。林怀民重点不是对佛顶礼膜拜、庄严咏颂,而是歌唱凡人至佛的经历的求索、修行精神。漫漫黄砂圆圈刻画着佛祖的流浪足迹,也隐藏着佛教的轮回。整部作品都带有超脱于浮躁的社会之外的宗教的宁静,表现出让林怀民心灵喜悦的禅宗的“静”与“定”。从舞蹈内容上看,“云门”既关注历史,也关注现代;既关注神、也关注人;既关注艺术,也关注现实;既关注人的生命,也关注人的灵魂。无论什么内容,都有自己的视角、自己的理解、自己的表现方式,其中最本质、最关键的红线就是根脉的关系、文化的延续。

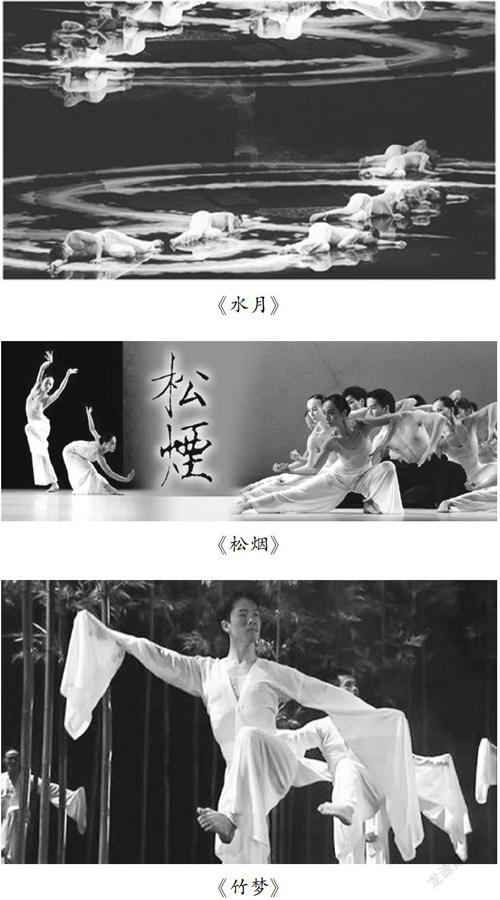

西方现代舞在内容上不会隐藏太多意图,没有具象的时空情境,但是中国艺术往往在内容里寻求意图、明确主题、阐发思想。林怀民早期的“云门”让观者在舞蹈中寻找意义,现在的“云门”让舞蹈变成生活行为。古老的太极和佛教的静坐使林怀民悟道,东方美学的审美精神与意境才是他所要追求的理想。《水月》是由“镜花水月毕竟总成空”的偈语获得灵感而创作的,舞蹈动作则是根据内和气血、外柔肢体的太极导引的原理发展成形。舞台上的舞者在意念引领下,伴随呼吸吐纳,在水波涟涟之中,在月影婆娑之下,舒缓地、柔中带刚地舞动着。满池的水构形成月形,人的倒影投洒在水中,人在水中舞,水在身上飞,照应出“镜花水月”之意,舞出了“我歌月徘徊,我舞影凌乱”的中国传统诗意。《水月》所唤起的是身体与灵魂净化的旅程,充满着绝然超尘、清冽剔透的空灵禅意,让人冥想、让人平静、让人恬淡。《松烟》是继《行草》之后再探书法美学的杰出舞作,它由“墨出青松烟”而来 ,“墨分五色”,松烟墨最能表现画家工笔细描,书家淋漓飞白。为了扭转《行草》中书法的投影形成的“实”的感觉,《松烟》偏于写意,舞台大面积留白,舞蹈中无松无烟无墨,动作非常轻盈空灵,有一种说不清道不明的意味,至虚至无,充满了禅意,充满了镜像,清淡之韵油然而生。《竹梦》以人体描绘出中国人钟爱的竹林“清幽”审美意境:晨雾、春风、夏喧、秋径、雨霁、午夜与冬雪。无论是夏日夜晚的躁动与喧响,还是严冬时节的红梅傲雪,不同的时空,演绎着不同的故事,但是背景却都是参差有致的翠绿竹林。舞者在竹林中打坐、行走、旋转、跳跃,轻灵韵浓,沉若静岩,动若扶风。人们在竹林中生活,在竹林中做着一场最美丽的、澄明的梦。“云门”里没有抽象概念,只有具象的舞动。所谓的意蕴、意义、观念等全在那些舞动之中,令人思索、令人咀嚼、令人玩味。

二、无规范:“别现代”肢体训练与语言特征

林怀民认为现代就是每一个人都是不一样的,每一种舞蹈都是不一样的,一种舞蹈一种身体语言。作为人的身体语言的肢体动作是舞蹈的生命、灵魂、核心,一举一动无不表达着舞者的内在情感、生命状态与思想主张。人的肢体语言有着无限的可能性,中国舞蹈肢体语言主要处理的是“动与静”“虚与实”“呼与吸”“劲与气”的关系,西方现代舞肢体语言主要处理的是“时间与空间”“ 收缩与放松”“失重与平衡”“跌倒与爬起”等关系。西方现代舞讲究动作的技术性,而且多自成体系。“默斯·坎宁汉技术”注重用脊椎下部的中央平衡点来控制身体,讲究时间、空间、线路、节奏与平衡点的关系处理。“莱斯特·霍顿技术”讲究后背、腹部以及身体的平衡性,重视姿态的准确性和动作的特性。“玛莎·格雷姆技术”以收缩-放松、呼吸、旋转为核心,“夸张的腹式呼吸带动脊椎、颈椎以及腹背肌群整体联动”。“霍塞·林蒙技术”强调身体自然的重量,处理失重与平衡之间的关系,在失重的那一瞬间强调空中悬挂的质量与感受。“多丽丝·韩芙莉技术”以平衡与跌倒之间的各种中间姿势,寻求停止恢复到直立的各种可能性的姿势。林怀民本身是受过西方现代舞蹈系统训练的,他在玛莎·格雷姆现代舞蹈学校学习现代舞理念、技巧。他说学习“西洋舞蹈的训练使我随时提气,肌肉紧张。葛兰姆要我们打败地心引力,抗拒四周的空间,让‘自我’挺现。”但是林怀民是善于思考的舞蹈思想家,他没有对西方现代舞进行简单模仿与复制,而是在理性地探索着“别现代”的风格、技法。他编舞时不考虑是否在编什么舞种,编什么文化舞蹈,他只面对心理感觉,似乎进入丛林去冒险,慢慢设法去接近那种心理感觉。正是现代舞的独立精神,赋予了林怀民“别现代”的独立思考。他编创的舞蹈的肢体语言是自由自在的,没有固定动作语法,没有所谓的“林怀民动作技术”,但是在动作训练层面、创作层面,他却是别具一格的,展现出肢体语言的个性化特征。

“云门”舞者的训练有自己的体系,他们不只是按照单一的现代舞体系进行训练,而是“中西杂糅式训练”, 他们专注于训练自己的肌肉和筋脉感觉,认识自己的身体,认识自己的行动。林怀民的训练目的是培养感知力,唤醒审美感觉,处处是惊喜;点燃探索力,保持好奇心,发现新的自己;掌握跨域力,养成悦纳包容的生命态度;具备创造力,挥舞跳脱框架的奇思妙想。舞者训练内容包括芭蕾、京剧、太极导引、静坐与拳法,可谓中西舞蹈、武术、戏曲、宗教的融合,舞者跨界于文化、舞蹈、艺术等领域,从不同角度提升身体素养、激发身体潜能、增强身体机能。这种独特训练造就了云门舞者的刚柔并济的充满张力的身体。“云门”早期对舞者训练比较强调西方现代舞的外放表现技巧,以后慢慢蜕变为由打坐、太极出发趋向静态的动作训练。太极导引可以使舞者淡化西方现代舞技术,将棱角分明的动作品质转化为舒畅沉缓、收放自如的品质,把感觉、意义还给肢体,回到舞蹈的本体。打坐是减法,让舞者“慢慢内观之后,他突然间发现身体之内是一个非常庞大的宇宙”[1]。在动作训练里,林懷民强调的是舞者的动作质感。

从动作维度看,林怀民以 “移植”中国元素为手法,讲究动作所透露的中国文化的质感、韵味。从降生于世,其生命就在文化性、民族性的氛围、环境里发展,其肢体语言无论如何是褪不去这些印记的。回归“中国传统文化”原点,探寻“东方肢体美学”是林怀民的初衷。“云门”虽然是以玛莎·格雷姆技术以腹部伸缩为主的现代舞技术为基础,但是不拘泥于、有别于现代舞技术,在现代舞之上加入更多中国文化语言元素,如舞蹈、武术、宗教等,形成“中西合璧”的肢体语言。林怀民认为玛莎·格雷姆的动作过于形式化,不能完全表现中国文化深厚的内容。对于“云门”来说,肢体语言发生变化的转折点是《流浪者之歌》。从这部作品开始,舞者不再仅仅专注于表面的技巧,而更加关注身体的呈现、动感、韵律中的中国文化质感。《白蛇传》中,林怀民把传统戏曲的“甩发”“筋斗”“旋子”“乌龙绞柱”“碎步”等移植进现代舞,典型的玛莎·格雷姆的腹部地板动作则形象地表现出青蛇发自肉体原欲的扭曲悸动。《薪传》也频繁地出现了京剧身段的诸多动作,例如点翻身、串翻身、风火轮、圆场步、探海转等。《行草》的舞者用身体模拟书法“笔”的形态、走势、用墨,以顿挫有力、柔中带刚的肢体语言呈现“永”字八法,水袖的飘飞更好似书法线条的流动。其肢体语言是复合语言,既有现代舞肢体语言,也有中国戏曲的“甩发”“乌龙绞柱”等身段,还有太极拳柔缓圆活、转换刚健的动作。《狂草》舞者也是以身体当笔,用行走在全身的力道运笔,依势运形,动作比《行草》更为奔放恣肆、洒脱飘逸。百转千回、循环往复的身体线条之舞,宛如飞天,在舞台上书写着立体、流动的书法。

从呼吸维度看,林怀民用呼吸推动舞蹈形态的变化,讲究舞者内在气息的运用。呼吸是人的基本动作,玛莎·格雷姆的舞蹈动作的“力”就源于呼吸。林怀民的舞蹈也是从呼吸出发,他深谙呼吸机理,并且知晓舞蹈与武术呼吸的差异。中国舞蹈的呼吸是将气息沉于丹田,再进行胸腔呼吸,它可以使动作连贯、流畅、延伸,舞姿沉稳而不失轻盈;太极拳讲究“以心行气”“以气运身”,它的呼吸则可以加强动作的刚劲之“力”。林怀民在编创中巧妙、灵活地运用这两种呼吸。《薪传》的动作运用了由呼吸引导身体的收缩、舒张动作,并伴随着呼吸带出的呼喊声,其呼吸带出的动作十分铿锵有力。《行草》系列里的呼吸则与节奏、意念融为一体。林怀民说“我很喜欢王羲之的《奉橘帖》,也喜欢苏东坡的《寒食帖》,我喜欢张旭的行草,也喜欢怀素的狂草。历代书法家尽管风格各有千秋,但都同样以专注的精力,飞墨行舞,字里行间,尽是他们运气的留痕。我们将《行草》看作是 21 世纪的年轻舞者与千百年前的书法进行的交流与对话。”林怀民找到了书法抑扬顿挫的关键因素“气”,以气运笔,以气行书;也看到了舞蹈的发动因素,以气启身,气在舞先。《行草》里舞者气息下沉,动作缓慢,慢中带劲,顿挫有力。呼吸引导“气”的流动,从头、颈、臂、手,流向腿、脚尖,带出内在的身体能量。舞者以气带意,呼吸控制着舞者身体或狂放、或内敛、或旋转、或下蹲,把书法里无形之气,通过身体而外显出来,由此生命的脉动与书法的韵味通过呼吸被连接了起来。林怀民通过移植手法、复合语言编创的肢体语言是现代的,又是传统的;是西方现代舞的,又是中国古典舞的,可谓中西融合、出神入化、别出心裁、独树一帜,明显地体现出 “别现代舞”肢体语言特征。

三、无框架:“别现代”音乐、舞美的吻合与创新

作为人的内在生命情态的符号表征的音乐与人的情感的肢体表现艺术的舞蹈相伴相随,舞蹈的张弛的动律、起伏的动作、快慢的节奏等,都与音乐息息相关。音乐可以阐释舞蹈内容,激发舞者内在生命冲动,调动舞者情感与情绪,提供舞蹈形象,为舞蹈动律提供时间节奏样式。舞蹈与音乐结构、旋律具有对应性,如现代舞动作里表现得较为硬朗的质感、顿挫的形态,往往是与五声音阶、多调性和无调性的现代音乐的不均匀节奏、不协调音有关。“云门”里舞蹈与音乐所具有的对应或呼应关系是较为复杂的,不是单独唯一,而是多元交织。林怀民说,音乐不是让人听懂的,感受是最重要的。每一个人的感受不同,舞蹈就不同。“云门”里的音乐之所以独特,在于林怀民选择的是与舞蹈内在结构、特征和气质相吻合的音乐,它包含着节奏、节拍、速度、力度、音色、和声、复调等,从不同方面、角度来配合舞蹈,帮助强化舞蹈情绪色调和暗示性,使舞蹈作品所蕴含的情感内容得到更鲜明的阐释。如《九歌》中所引用的音乐来自不同民族、不同地区与不同时代。以台湾邹族的“迎神曲”和“送神曲”隆重启幕、庄严作结。有来自藏族的喇嘛梵唱、印度尼西亚的加美兰音乐、日本的雅乐、印度的笛乐和当代的打击乐。这样组合的音乐为《九歌》配乐,打破观众时空想象的限制,构成多样音乐文化的对话与交融。禅宗的《水月》使用的是德国作曲家巴赫的最著名的《无伴奏大提琴》,让舞者在无题的音乐氛围中自由地寻求精神灵魂的契合,身体明晰表达生命气息。舞者用沉静而细腻流淌的动作在水中翻滚、滑动,在明镜水月里写着各自的心境。《竹梦》使用的是阿尔沃·帕尔特Fratres( 《兄弟》)音乐,而且是有规律地各种重复: 间奏 X0XX00︳X0XX00 不断重复;音符数量有规律地依次递增,再递减;旋律音高以三度关系重复,先上行,再下行;音量由最弱到强,再由强到弱,再由弱到强,再由强到弱……如此循环。在《稻禾》里,客家山歌《新民庄调》《大门声》《苦力娘》,圣桑的《夜莺与玫瑰》、贝里尼的《圣洁的女神》、石井真木的《单色画Ⅱ》和梁春美所作的鼓乐等风格多样的音乐被巧妙地结合在一起。可以看出,林怀民对音乐选择不是外在的符合,而是内在的契合。现代舞不一定是现代音乐,也许是古典音乐;中国舞蹈不一定是中国音乐,也许是西方古典交响乐;一个舞蹈不一定是单一乐曲,也许是多首乐曲。林怀民不考虑乐舞之间的反差、距离,正是这种形式反差、内在契合的看似矛盾的“相反相成”的不协调性,暗合了“别现代”的精神。

舞蹈的另一重要辅美因素舞美是建立在舞台基础上的,作为舞蹈人体动作的背景,起到了提示时间、空间、环境,衬托人物、发展情节、烘托气氛等多重作用。“云门”舞美可以分为两部分,第一部分是舞台舞美。“云门”绝大多数作品是在舞台上呈现的,其舞美以视觉元素的形似与神似的完美统一为理想,提供了舞台表演的完美空间性、场域性,十分符合、贴切舞蹈作品的要求,并且与舞者形成密切交织、相互作用的关系。如《九歌》舞美是“云门”里最为复杂的,台口处是一座注满了碧波的莲池,池中植着一百多片翠绿荷叶,三十多朵新鲜绽放的美丽荷花,让观众在封闭的大剧院内就嗅到了幽幽的荷花清香。舞至终结时,《礼魂》章节的八百盏油灯则汇集成壮观浩荡的“银河”场面。《狂草》是书法融入舞蹈,背景自然有“草圣”怀素帖的行云流水、龙飞凤舞的墨迹。此外整片的乳白色或黄褐色的背幕,迭上深色的似斑驳,或甲骨文、宋瓷上的裂紋的渲染。同时,还有很多 “留白”。“云门”舞美第二部分是实景舞美。当代舞蹈新趋势是逐渐把自然环境的实景因素纳入舞蹈创作思考,出现一种以自然环境为舞美背景、表演空间的 “环境舞蹈”。它借助以特色自然、文化元素所构成时空环境的视觉语言,呈现特定视觉情调,营造出个性化、风格化的视觉意境。由于它抛开布景、灯光、音乐等要素,身体的可能性被进一步拓宽。林怀民有着“环境舞蹈”意识,他把一些舞蹈放置于不同环境空间,让舞蹈内容、人物与环境空间和合交融为一体。《稻禾》是农作物的初秧、结穗、收割、焚田,到来年春水重新灌满田地的稻米的生长轮回,以稻米隐喻人生的兴衰荣枯。它以《泥土》《风》《花粉》《日光》《谷实》《火》《水》等篇章,是描述一场大自然的“光合作用”的大地颂歌。所以,《稻禾》放置于稻田中起舞就是最自然不过的事情,金黄稻子就是舞者的背景,这一舞蹈成为对人与土地、与大自然有机的互动之舞。《白蛇传》在杭州上演时,就把舞台搬到了西湖边,整部作品以藤条、藤帘、无纸的伞为道具,山与水为背景板。在西湖的柳浪闻莺大草坪中,在故事发生地演绎浪漫爱情传说。林怀民“环境舞蹈”在演出形式与演出空间等方面都实现了创新突破,实现了剧场与非剧场的跨界。它超出舞台框架而与自然结合的艺术实践,成为激发独特舞蹈审美效应的新编创策略。

林怀民本身是小说家,转而编舞,可谓是跨文学、舞蹈两界的艺术家。他本身的文学背景,使得他对舞蹈编创有了多元探索、丰富想象,另辟蹊径、与众不同。在林怀民“云门”里的“别现代”特色为:其一,多种元素的交混性。舞蹈方面重点表现为不同的文化元素(如书法、武术、静坐等)被纳入、融合在舞蹈之中,别开生面。林怀民以舞蹈为主,把目光投入全世界的文化,引用其他文化元素,不需要文化间的相互调适。他将舞蹈和引用文化样态并置嵌入一个结构,不同文化样态在这一结构中彼此参照,与舞蹈相依存,体现出多元主义的哲学思想。其二,多重方面的超越性。林怀民打破文化、时空、风格等界限,超越时空,古今兼有,中西合璧,借洋开中,借古兴今;超越风格,风格各异,为其所用,别具风情;超越自我,没有停留,绝不重复,创新为上;超越传统,更高回归,关注时代,与时俱进。其三,多种形态的张力性。林怀民从真实的生活出发,寻找身体语言的共通性,对多种其他艺术形态、非艺术形态进行交织、互补,构成张力性的结构。

“别现代理论在中西之间保持距离,又在现代与后现代及前现代的纠葛中保持独立。”[1]“云门”既兼容并包又泾渭分明,既和而不同又独树一帜。林怀民自己评价说,“云门舞集所表现出来的,是一种在古代话题下的生命释放,一种把祖先和我们浑成一体的舞台力度,一种文化人类学意义上的自由激情,一种由台湾而通达一切中国人,又由一切中国人而通达人本内核的恢弘气象。”[3]林怀民有自己的舞蹈编创核心主导,他不盲从、不轻信,不是完全摆脱现代舞,也不是全盘接受西方现代舞,而是选择性、思考性地接受、改造,为其所用,以“别现代”的编创策略,力图建立具有中国传统文化元素、意蕴、符号的中国现代舞。更准确地说,林怀民建构的是 “别现代舞”。它对现代舞是一种理性的反思,一种多元的拓展,一种有深度的探索,一种对“他者”舞蹈文化的革新,一种对“自我”舞蹈文化的确定。林怀民不断地进行着舞蹈的无限可能性,那些无限可能性都是对“别现代舞”的丰富、发展与推动。

参考文献:

[1] 王建疆.别现代:主义的诉求与建构[J].探索与争鸣,2014(12).

[2] 林怀民.做自己:云门舞集之路———林怀民在北京大学的讲演[J].北京舞蹈学院学报,2007 (02).

[3] 林怀民.云门舞集与我[M]. 上海:文汇出版社,2002:248.