贵州电影的历史及美学

学术主持人语:

本期围绕贵州影人专题一共四篇研究论文,这组论文不仅从整体上考察了近年来贵州电影的样态,也对个案进行了深入解析。其中,中国艺术研究院电影学者支菲娜本身就是贵州籍,她的这篇《贵州电影的历史及美学——兼论“新西部电影”是否可以成立》从命名、美学、历史、类型等角度对贵州电影进行了三个层面的考察:银幕上的贵州,贵州人创作的贵州以及贵州电影产业。论文整体性地梳理和阐析了贵州电影突然发力背后的某种必然性。另外两篇是以近年来备受关注的贵州籍导演毕赣作为考察对象。同为西南地区学者,重庆大学范倍教授的《作为一种文化生产的艺术电影:毕赣现象及其内蕴问题》提出毕赣电影中呈现出电影文化的“世界性”流动与“在地性”交融。论文洞见了毕赣电影的混杂性:它是作者电影、迷影文化、极客现象相互催生的一种直接表征。华侨大学赵瑾怡的《被时间围困的空间——<路边野餐>的叙事空间建构》,从时间与空间关系的角度,以本文细读的方式,具体分析了《路边野餐》的空间建构。张玉霞副教授的《“我从山中来,带来兰花草”——关于陆庆屹创作<四个春天>的网络民族志研究手记》聚焦2019年备受关注的新锐导演陆庆屹,以网络民族志的研究方向,分析了电影《四个春天》的创作发展、影像风格和地域特色。

摘 要:在中国电影产业发展到相对成熟的阶段,贵州电影突然闯入市场、观众和学者的视野。但是,并不存在一个有意识的集体,在长时期内有组织地进行以贵州为生产地、为舞台或题材的电影创作生产;也似乎并不存在某一个有意识的集体或个体,对贵州相关的电影创作和电影产业,进行过长期而有效的观照和阐释。因此,在学术意义上建构“贵州电影”,需要从贵州的电影银幕形象建构、贵州的电影美学生长脉络和贵州的电影产业发展这三个维度进行。

关键词:贵州电影;新西部电影;贵州题材;电影美学

中图分类号:J905

文献标识码:A

文章编号:1671-444X(2019)04-0049-07

国际DOI编码:10.15958/j.cnki.gdxbysb.2019.04.007

On the History and Aesthetics of Guizhou Films with a Discussion of Defining “New West Films”

ZHI Feina

(Chinese National Academy of Arts,Institute of Film and Television Arts,Beijing 100029,China)

Abstract:When the chinese film industry enters a relatively mature stage,Guizhou films pop into the vision of the market,audience and scholars. Yet there does not exist a conscious collective group that have conducted filmmaking with Guizhou as the producer,stage or subject matter nor there seem to be any collective group or individual that have been carrying out a long-term and effective observation and interpretation of film creations and film industries related to Guizhou. Therefore,for the academic construction of “Guizhou Films”,it needs to be conducted from these three aspects:the screen image,the development of film aesthetics and that of film industry in Guizhou.

Key words:Guizhou films; New West films; Guizhou subject matter; film aesthetics

如何定义“贵州电影”?无论从电影美学、电影史学还是从电影产业经济学的角度来讲,似乎都不太简单。因为,并不存在一个有意识的集体,在长时期内、有组织地进行以贵州为生产地、为舞台或题材的电影创作生产;也似乎并不存在某一个有意识的集体或个体,对贵州相关的电影创作和电影产业,进行过长期而有效的观照和阐释。

所以,笔者认为,学术意义上的“贵州电影”,包括三个维度:第一个维度是贵州的电影银幕形象建构,即电影银幕是如何展现贵州的;第二个维度,是贵州的电影美学生长脉络,狭义上是指贵州影人是如何书写贵州的,广义的则包括贵州籍贯或具备较长贵州生活经历的影人的电影创作;第三个维度则是贵州的电影产业发展。

在进行更深的学术探索之前,有必要对贵州电影的相关情况进行一次简单的梳理和辨析。本文的出发点及落脚点,仅限于这一抛砖引玉的范围。

一、贵州电影的历史:单薄而匮乏的积淀

贵州并不是一个具有丰厚电影历史文化积淀的地域。

电影在貴州的放映,迟至1923年。而商业影院的建立,不仅时间更晚至1925年,而且范围仅局限于贵阳、遵义等极小经济较发达区域。[1]58也有几位贵州籍人士,参演左翼电影《日本间谍》(阳翰笙导演,1939年)、《保家乡》 (中国电影制片厂摄制,1973 年)、《胜利进行曲》 (中国电影制片厂摄制,1940 年)。[2]抗战时期,一批文艺大家陆续抵达贵州,带来新的文化气象,促使城市影院数量有所增加,放映影片内容丰富多样,甚至有不少欧美影片登陆。然而,遗憾的是,仅就现有文献来看,文化西迁并未促发贵州电影生产的萌芽。

不过,贵州电影的创作,藉由贵州文化人的乡愁情结得以缓慢起步。第一部反映贵州题材的电影,是盘县籍人士张道藩根据自己1926年在贵州筹建国民党组织、反抗地方军阀经历改编的《密电码》(黄天佐导演,中央电影摄影场摄制,1937年)。[1]61张道藩长期从事国民党官办文化教育事业,1942年曾任国民党中央宣传部长,1946年任中央电影企业公司董事长,对电影颇有钟情,1945年还曾创作电影剧本《再相逢》(方沛霖导演,中电一厂摄制,1948年),影片部分外景取自贵阳。这两部作品的出现,成为贵州电影银幕形象的嚆矢。

解放后,贵州电影的贫乏与区位发展局限的正相关关系并未得到改观。按照中央的精神,贵州电影制片厂曾于1958年成立,贵州省委为此专门调拨外汇支持购买了一批当时较为先进的摄影洗印设备。该厂所制作品,题材主要局限于三类:一类是与贵州相关的新闻纪录电影制作,如《周总理和贵州各族人民同庆“五一”》;一类是为数不多的贵州相关专题电影,如《插秧机在铜仁开花》;还有一类有两部,即与上海海燕电影制片厂联合摄制的黔剧《秦娘美》(孙瑜导演,1960年)、苗族作家伍略原作的舞剧《蔓萝花》(1961年)。[3]可以看出,当时贵州电影制片厂基本缺乏制作能力和原创人才,故事电影方面只能依托舞台剧,侈谈创作能力。1963年,根据1961年贵州省委的决定,贵州电影制片厂撤销,行政意义上的贵州电影生产体制停摆。[4]

外部电影资源对贵州的关注,仅有《突破乌江》(李昂导演,八一电影制片厂出品,1961年)為代表的红色题材。此外,还有根据贵州作家作品改编的电影,也仅有《一场风波》 (林农、谢晋导演,上海电影制片厂出品,1954年)、《云雾山中》(黄野导演,长春电影制片厂出品,1959年)。

由此,自1961年至文革结束,无论是贵州电影生产创作,还是贵州在中国银幕上的地位,退到了无光之处。贵州基本错过了“十七年”中国电影发展的第一个黄金时期。

二、贵州电影的发展:尴尬而迟缓的环境

“文革”结束后,全国范围内的电影生产和放映逐渐复苏。但无论在电影学的框架内还是在产业经济学的范畴内来观察,贵州作为一个电影策源地的身份定位,都是十分尴尬的。

论电影生产基础,贵州基本无力与周边省份相提并论——邻接的川、滇、桂、湘都有新中国成立后建立的完善电影生产体系,且很快具备了创作生产核心竞争力。由于缺乏长期有效的生产机制的支撑和对人才培育的规划,贵州无力书写自己的电影形象,只能在其他国营制片厂的观照中,以“散兵游勇”的形式被书写、被展现。如粉碎“四人帮”后诞生的《苗岭风雷》(叶明导演,峨眉电影制片厂出品,1977年)、《毕昇》(于得水导演,珠江电影制片厂出品,1981 年)、《奢香夫人》(陈献玉导演,浙江电影制片厂出品,1985年)等,围绕“民族解放”与“民族团结”等题材,或反映贵州革命历史。也有一批贵州籍或具备长期贵州生活经历的作家,其小说或电影剧本被拍成电影。如叶辛的《火娃》(谢飞、郑洞天导演,北京电影制片厂出品,1978年),贵阳市劳动人民文化宫厂矿业余创作组集体的《山寨火种》(刘中明导演,长春电影制片厂出品,1978年)、李宽定的《良家妇女》(黄健中导演,北京电影制片厂出品,1985年)等等,大约有十余部。[5]“贵州的娱乐片电影,比较突出的有分别根据贵州编剧犹学中和袁浪的剧本所拍摄的《林中迷案》《业余警察》和《血溅秋风楼》《无名三侠客》。前者于1985年分别由上海电影制片厂和潇湘电影制片厂摄制完成后,者则于1998 年和1993年分别由长春电影制片厂和北京电影制片厂搬上银幕。”[2]这些零星的作品,延续了贵州电影创制的火种,但数量过少、缺乏强烈文化特征和文化自觉性,并不具备担纲地域性电影历史书写的大任。

论影视题材资源的“老少边穷”特色,贵州也不具备“一招鲜”的能力——在“老”即重大革命历史题材方面不如湖南、江西等;在“少”即少数民族题材方面不如云南、内蒙古、西藏、新疆、青海等;在“边”即边境题材方面不如云南、广西、福建、新疆等;在“穷”即获得电影创作和人才培养的政策倾斜方面不如西藏、新疆等。

论电影市场体系建设,贵州情况也并不乐观。笔者曾在一篇论文中谈及,贵州在中国电影产业发展过程中,长期处于失语状态。在2003年中国电影产业化改革以前,贵州薄弱于影院基础设施建设,影院或老旧不堪或挪为他用,观影文化散失殆尽。电影市场化改革以来,情况逐渐好转,根据可统计数据,贵州全省城市影院票房总额在全国的排名情况,2010—2011年是第26位,2012—2016年是第25位,2017—2018年是第24位。但总体来讲,原生电影产业是落于人后的,迟至2015 年才有了属于本省的贵州星空电影院线有限公司。仅随机以2018年下半年全国电影剧本(梗概)备案、立项公示情况来看,来自贵州的仅有11部,而近几年全国年度备案总数约在2500—3500部之间,电影创作生产能力之薄弱可见一斑。

在文化变革的浪潮中,贵州电影创作错过了改革开放以来中国电影发展的第二个黄金时期。在产业化改革的风口上,贵州电影产业的情况也令人遗憾。

然而,以此来否定贵州电影的存在感,是武断的。

三、乡愁的书写:贵州影人的怀乡情结

贵州在历史上是移民大省。无论是明朝屯军留下的屯堡文化遗存,抗战时期的文化西迁,还是支援三线建设时遍布全省各地的军需厂矿,都使贵州不仅仅是贵州人的贵州。因此,除了层次丰富的汉族文化和少数民族文化之外,很长一段时间以来,代表优雅生活方式和先进文明的,是三线文化。三线子弟中有几位最终走上电影创作之路。由于他们的专业素养和时代机遇,当他们用电影倾诉乡愁时,就使得贵州这个第二故乡处于高光之下。贵州电影,也得以通过他们之手再次回到电影艺术谱系和电影市场谱系。这一转折,应以2002年为起点,即陆川的作品《寻枪》。

《寻枪》应是贵州方言第一次在大银幕上全片呈现(就笔者所知范围)。这种独树一帜和别出心裁,成为当年的年度话题。这是影片的灵魂人物姜文具备长期的贵州生活经历、主演宁静、摄影师谢征宇和一众贵州籍主创共同构建的结果。

随后,三线子弟王小帅在《青红》(2005年)和《闯入者》(2015年)中,对厂矿生活的童年记忆进行了描绘。三线建设的厂矿社区,通用语言是普通话,所以影片中的普通话和贵州阴湿的天气、整齐划一的厂矿建筑、几无私密的个人生活空间之间,并无违和感。即使到了《地久天长》(2019年),仍能看出王小帅对童年期的努力回溯。

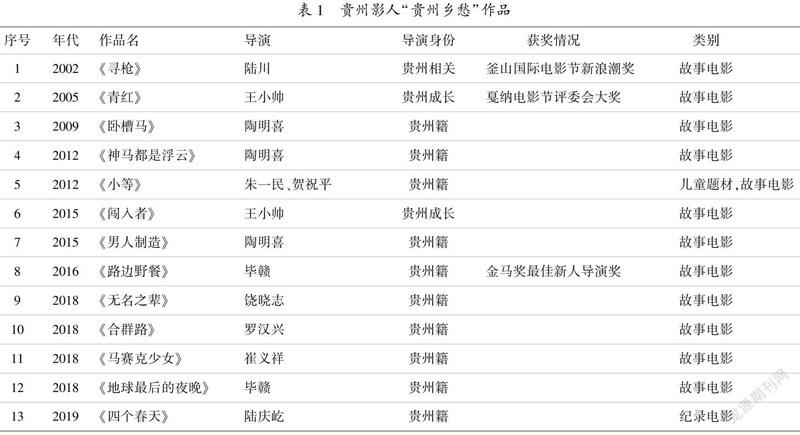

2016年问世的毕赣的《路边野餐》,由于强烈的实验性质,很快引起电影批评界的广泛关注。但贵州影人关于乡愁的集体表述,恐怕还要等到2018年多部由贵州影人创作的影片集中出现。胡谱忠评价为“近几年来,中国电影界有一个‘贵州导演群’正在浮现。”[6]他们的这几部电影,有的带有强烈的实验性质,有的呈现普通人乐观的生活方式,有的记录时代变迁对于个体的人性考验。可以说每一部都代表着截然不同的美学方向,比如,也许可以将《无名之辈》放在《寻枪》的延长线上来探寻(韩三平在两部影片中的重要性不可忽视),将陆庆屹《四个春天》置于个人审美情趣与家庭生活美学相叠加的家庭纪录片层面,将毕赣《地球最后的夜晚》作为先锋电影与商业运作的电影传播经典案例,将罗汉兴《合群路》放在“‘独立电影中产阶级化’趋势”(张献民语)浪潮之下来考察。这些作品,棱镜般折射了贵州电影有别于主流话语叙事, 为贵州银幕形象的构建寻得一席之地。(见表1)

四、文化的他者:贵州银幕形象的身份塑造

以刘冰鉴的《哭泣的女人》(2002年)为起点,贵州以“他者”的银幕形象,被书写和被凝视,并逐渐成型。《哭泣的女人》讲述花灯剧团女演员王桂香因生活所迫最终成为一名职业“哭丧女”的经历,全片以方言为主,虽未能获得公映和广泛观众认知,但凭借苗族女演员廖琴的戛纳国际电影节最佳女演员特别贡献奖殊荣,迅速提升了国际地位。

以这部影片为代表,出现了一批聚焦“贵州作为文化奇观”的电影作品。这些作品的作者,并不具备贵州籍贯或贵州相关经历。他们多将贵州作为复数意义上的“他者”进行叙事,尽管其中不少作品是贵州资本投资,或者是改编自贵州作家的文学作品。

在展现少数民族文化景观的意义上,有《水凤凰》《山那边有匹马》等。此外,由于贵州曾是明朝屯军重地,活化石般的600余年屯堡文化遗存,也具备类似于少数民族文化的他者特性,因此,以屯堡文化为舞台的《水墨青春》等也可算作此类。这些作品的语言既有普通话,也有贵州方言,甚至有苗语,填补了苗语原创电影的历史空白。

在展现作为西部“化外之地”景观的意义上,贵州给我们一个或民风彪悍或朴素坚韧的形象。比如前述展现西部丧葬文化的《哭泣的女人》,以六盘水市警界“四大名捕”为原型改编的《西风烈》,展现代氏兄弟复仇千里追凶的《人山人海》和《追凶者也》,等等。其中引人注目的《人山人海》使用贵州方言,影片以贵州一隅折射出的普遍问题,“已经明显深入到了中国的核心现实”(《综艺》影评人贾斯汀·昌的评价)。

在作品形态上,除常规故事电影外,多位外域影人也通过纪录电影和实验电影的方式,描绘出一个“他者”定位下的贵州。其中最不容忽视的是毛晨雨用DV留下的贵州相关影像,即其本人所谓的“第二文本”。毛晨雨试图在贵州这个少数民族的他者地带,要求纪录电影“不是仅仅落足于狭促的自身规范内,而是要寻找真相和开启未来”,由此探索电影产品“还能有什么神秘的东西,或者新的向度”,以“突破电影话语方式的有限格局”,让“电影可以成为一个向公共领域投放思想力的介质”。毛晨雨,稻电影,http://www.paddyfilm.org/film.html。此外,自2010年起毛晨雨还在贵州、湖南两地创作了《与杨泗将军会面》,似未竟。(见表2)

五、身份的认同:贵州影人的地域文化自觉

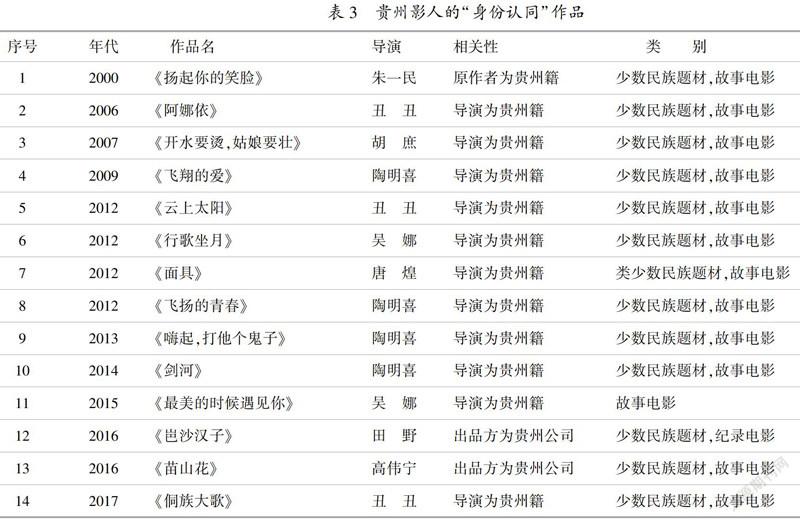

作为拥有18个世居民族的省份,贵州一直蕴藏着丰富独特的少数民族文化。大部分贵州影人的自觉,以贵州少数民族题材起步。尤其是一批具备少数民族身份的影人,更主动以本民族的文化自觉,通过“母语电影”来寻得主流视域的认可或是作为电影作者的身份认同。以2000年的《扬起你的笑脸》这部作品为起点,出现了多部描写贵州世居的苗族、侗族、水族等少数民族的革命历史、风俗传统和人文特色的作品。然而,《扬起你的笑脸》在作品品质和传播范围方面无力引燃贵州作为电影方法的火花。后继贵州影人的少数民族题材创作,也常常缺乏基本的叙事特色和技巧,虽然在“原生态”和守护民族文化的诉求上有很好的坚持,但无法突破封闭传统的民族传统自我表达,难以避免描绘“桃花源”或“异托邦”世界的粗疏。不过,按照界定少数民族電影的“少数民族作者身份”和“少数民族题材”这双重标准[7]来看,丑丑、吴娜这两位少数民族女导演的探索,虽然作品仍显稚嫩,倒是有意义的文本。(见表3)

六、“新西部电影”:贵州电影美学的前行方向?

随着社会开放程度的增加、电影产业及文化的发展和技术进步,贵州走出了不少影人。有多位贵州籍导演在创作中并未刻意突出其贵州身份或贵州情结。如蒲剑、主耕纪录电影领域的周浩、青年导演周诗宇等等。蒲剑既是学者又是职业导演,本身对电影艺术和电影产业就有深厚学养,其作品《考试》《宽恕》等,业界评价颇高。周浩是纸媒记者出身,作品《厚街》《高三》《龙哥》《书记》对社会问题有绵长而敏锐的关注,纪录片《棉花》《大同》蝉联第51届、52届金马奖最佳纪录片奖。

也有不少作品,将贵州作为一种景片般的异质性存在来使用。比如张艺谋的《千里走单骑》中将安顺军傩文化“移植”到云南,比如赵薇的《致我们终将逝去的青春》对安顺儒林路的取景,比如《白蛇:缘起》在黄果树瀑布等地的取景,等等,不一而足。

实际上,贵州还参与出品或投资拍摄了不少与贵州相关的主旋律题材电影。如《近距离击杀》(孙铁导演,2014年)、《喋血神兵》(王晓民导演,2015年)、《勃沙特的长征》(孟奇导演,2016年)、《极度危机》(赵浚凯导演,2017年)、《云上之爱》(李连军导演,2017年)、《天渠》(柏麟导演,2018年)、《出山记》(焦波导演,2018年,纪录电影)、《水族魂1944》(吴军导演,2018年)、《文朝荣》(张仲伟导演,2018年),等等。这些作品,由于它们从策划生产之初就被纳入更为宏观的叙事体系,承担着更为显著的宣传职责,不在本文讨论范围之内。

“新西部电影”,贵州电影美学的前行方向?

贵州能否以一种新的“西部电影”美学身份,来提供中国电影艺术发展的一种路径?它也许存在几个分支:

一是末法现场的矛盾挣扎。自《寻枪》《哭泣的女人》,至《人山人海》《追凶者也》,再至《合群路》《马赛克少女》,贵州交织着现代与前现代、文明与蛮荒、法与非法、生存与死亡、荒诞与悲情等等种种矛盾。

二是三线厂矿的双重乡愁。以王小帅的作品为代表。三线厂矿人员背井离乡到达蛮荒的贵州,他们的子弟背负着他者的身份在贵州生长,又背负着他者的身份回到属于他们的发达世界。待及远遁之后才发现这个既不是异乡又不是故乡的贵州,早已深入他们骨髓,成为并不纯粹的乡愁。

三是世外桃源的入世通道。比如《四个春天》《路边野餐》和多部少数民族题材电影。它们试图构建起迥异于经济发达地区的图景,以乡土社会在经济发展中的种种变形与坚守,保存贵州偏安一隅的宁静与超现实。

当然,这种“新西部电影”美学的构建,高度依赖电影人的集体文化自觉、电影行政管理部门的支持和电影市场提供的宽容度。

参考文獻:

[1] 谢廷秋. 贵州抗战文化与文学研究[D].武汉:华中师范大学,2012.

[2] 黄俊杰. “贵州电影”及其剧作文化的发展趋向[C]//贵州省写作学会.贵州省写作学会2012年学术年会交流论文集.2012.

[3] 何明扬.贵州电影制片厂史话[J].贵阳文史,2004(02).

[4] “贵州电影”六十年[J].贵阳文史,2012(01).

[5] 任璐蝶. 新世纪本土影视作品贵州形象传播策略研究(2000-2017)[D].贵阳:贵州民族大学,2018.

[6] 胡谱忠. 《无名之辈》:“贵州影像”的魅力[N]. 中国民族报,2018-11-30(009).

[7] 王志敏. 少数民族电影含义的界定[C]//金鸡奖百花电影节研讨会论文集.北京:中国电影出版社,1996.