子女数量与中国流动人口劳动供给

江涛

使用中国2013年流动人口动态监测数据,利用第一胎是否是双胞胎作为工具变量,本文发现子女数量从“一孩”上升到“二孩”对家庭劳动供给时间、从事经商商贩职业和自营劳动具有显著为正的影响。其次,发现家庭劳动供给时间随着夫妻各自年龄上升而下降。妻子劳动供给时间随着孩子年龄上升而上升,丈夫则相反。本文结论意义在于在劳动力日益短缺的背景下,流动人口家庭生育二孩有助于增加劳动供给。

劳动供给时间;经商职业选择;自营劳动

中图分类号:F063.4

尽管近年来我国流动人口数量略微下降,但是2017年其人口总量仍然在2亿以上(约为2.44亿),占中国总人口的六分之一,是日本总人口的1.9倍,相当于美国总人口数量的四分之三,超过或者接近大多数国家的人口总数。随着未来都市圈和城市化的继续推进和户籍制度的放宽,我国人口流动规模将继续保持较高水平。那么,流动人口在我国经济中发挥什么样的作用呢?已有文献对流动人口的消费、公共意识与公共参与、配置效应和对城镇居民就业与收入的影响进行了广泛的研究。然而,鲜有文献分析多生育一个孩子对流动人口的劳动供给时间、职业选择(是否从事经商商贩职业)和就业身份(自营或者被雇劳动)究竟会产生一个什么样的影响,以及随着孩子年龄上升,夫妻劳动供给时间将如何变化。对于该问题的回答,在社会老龄化趋势加速、劳动供给人口不足的背景下,愈发显得重要。

从逻辑上看,多生一个孩子具有激励家庭提高劳动供给时间的一面。多增加一个孩子将促使家庭增加消费支出。2013年流动人口动态监测数据显示:双胞胎家庭平均月总支出为3117元,高于“一孩”家庭平均月支出。与“一孩”家庭相比,“二孩”家庭不得不增加劳动供给时间,以支持更高的家庭支出。此外,为了获得更高的收入,除了增加劳动供给时间以外,家庭还可以通过职业转换(比如向可能带来更高收入的经商商贩职业转变等)和就业身份转变(从雇佣劳动向自营劳动)等途径提高家庭收入,进而支持孩子数量增加引起的家庭支出上升。然而,相关实证文献研究表明:子女数量上升对劳动供给的影响方向并不一致(具体详见文献综述部分)。因而,本文研究流动人口家庭子女数量增加的劳动供给效应问题,具有重要的现实、政策和文献意义。

本文后续安排如下:第二部分是文献综述;第三部分是数据介绍与变量选择;第四部分是分析子女数量上升对劳动供给的影响;第五部分是结论。

文献关于子女数量对劳动供给的影响进行了大量研究。然而,它们不仅理论分析与基本事实不一致,而且实证结论也不一致。Becker(1985)和Rosenzweig 等(1980)研究表明生育率与劳动供给或者劳动参与率呈负相关关系。其中可能的原因在于养育子女需要投入较多的时间与精力,这很可能挤占本可以用于工作的时间。然而,一个难以忽视的基本事实是,多生一个孩子将导致家庭支出上升,从而促使家庭为应对支出上升而不得不增加劳动供给时间(或者从事新职业或者改变就业身份等提高收入)。此外,照料孩子所需要的时间并非固定不变,它随着孩子年龄上升而趋于下降。

在实证上,尽管大多数研究通过寻找引起孩子数量变化的工具变量,分析子女數量变化对妻子或者丈夫劳动供给时间的影响,但是结论并不一致。一支文献表明子女数量对家庭劳动供给具有显著的负向影响,比如Angrist 和 Evans(1988)使用前两孩性别相同或者第二胎是否是双胞胎作为工具变量,表明美国家庭额外增加一个孩子(从两个上升为三个孩子)将减少妻子劳动供给,但对丈夫劳动供给的影响存在分组差异或者不显著。张川川(2011)使用第一孩性别作为工具变量,结论表明中国子女数量增加(从一个上升到两个孩子)会显著减少女性每周工作大约4.5个小时。然而,另一部分文献研究表明生育率对女性劳动供给的影响方向并非为负,比如Griffen 等(2015)使用双胞胎作为子女数量的工具变量,结论表明生育率对日本女性劳动供给的长期影响显著为正。Zhang(2017)使用双胞胎作为子女数量的工具变量,结论表明在中国台湾地区生育第一个孩子将降低女性劳动力供给10.5%,第二个孩子将降低女性劳动供给6.5%,而第三个孩子对劳动供给的影响为正,但不显著。此外,Wei和 Zhang(2011)研究性别比因素对家庭从事工作类型的影响。但文献关于子女数量对家庭从事职业或者就业身份(被雇劳动或者自营劳动)的影响研究则相对缺乏。

本文与既有文献差异在于:第一,大多数文献估计孩子数量从两个上升为三个对劳动供给的因果效应,但该估计对我国的参考意义有限。到目前为止,我国家庭生育第三个孩子属于非法行为,难以在全社会普遍提倡和推行。在当前全面二孩政策下,子女数量从“一孩”上升为两孩属于合法生育,其对夫妻双方劳动供给的影响方向和大小,值得进行探讨和估计。第二,使用双胞胎作为工具变量估计子女数量对中国家庭劳动供给影响的研究较为少见。第三,文献较少关注子女数量对流动人口的工作时间、职业和就业身份方面的影响效应。

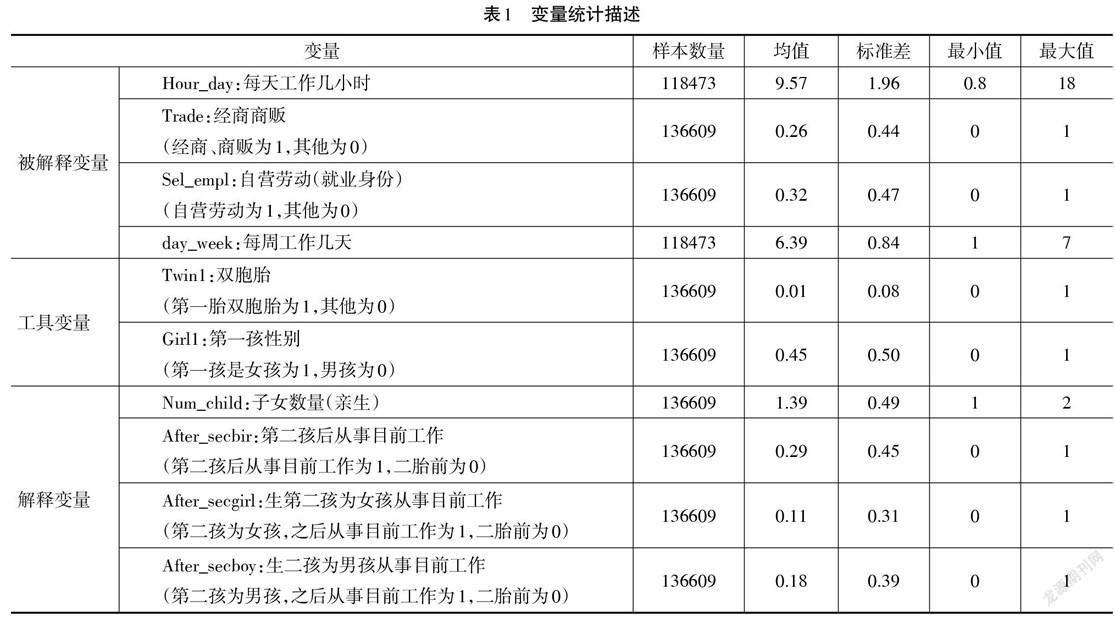

本文使用2013年度流动人口动态监测数据,估计流动人口子女数量从一个提高为两个对家庭劳动供给时间、职业类别选择和就业身份转换的影响。本文变量定义详见下表1。

(一)模型设定

本部分计量模型设定为:![]()

其中![]() 为截距项,

为截距项,![]() 表示第个家庭的子女数量,

表示第个家庭的子女数量,![]() 是本文关注的系数。

是本文关注的系数。![]() 表示第个家庭(丈夫或者妻子)的每天工作小时数。

表示第个家庭(丈夫或者妻子)的每天工作小时数。![]() 表示一组控制变量,由一个交互项(妻子与第一孩子年龄交互项)、一组表示人口特征和工作特征变量构成(具体详见表1),

表示一组控制变量,由一个交互项(妻子与第一孩子年龄交互项)、一组表示人口特征和工作特征变量构成(具体详见表1),![]() 是控制变量系数向量。

是控制变量系数向量。![]() 表示随机扰动项。

表示随机扰动项。

(二)基于子女性别分组

鉴于孩子数量与孩子性别的相关,且Wei and Zhang研究表明男女性别比失衡对家庭劳动供给的正方向影响,本文将样本限制在1个或2个孩子的家庭,并将其分为五组(见表2)——第一组不区分孩子的性别;第二组是仅有一个男孩和两个孩子均为男孩的家庭;第三组是仅有一个男孩和第一孩是男孩、第二孩是女孩的家庭;第四组是仅有一个女孩和两个孩子均为女孩的家庭;第五组是仅有一个女孩和第一孩是女孩、第二孩是男孩的家庭。对以上五组进行回归,子女数量变量的系数显著为正,这意味着子女数量越多的家庭,其劳动供给时间也越长。在“一孩”与“二孩”家庭样本估计中,与“一孩”家庭相比,增加一个孩子可以使每天工作时间增加0.21小时(回归(1),不区分性别);增加一个女孩则每天工作小时数可以显著增加0.14小时(在第一孩是男孩情况下,回归(3))和0.24小时(在第一孩是女孩情况下,回归(4));增加一个男孩则每天工作小时数可以显著增加0.2个小时(在第一孩是男孩的情况下,回归(2))和0.23个小时(在第一孩是女孩的情况下,回归(5))。该结果显示子女数量与每天工作小时数正相关。进一步分析,观察回归(2)和回归(3),与“一孩”且为男孩的家庭相比,边际上增加一个男孩对每天工作小时数的影响大于增加一个女孩的影响。观察回归(4)和回归(5),与“一孩”且为女孩的家庭相比,家庭边际上增加一个男孩对每天工作小时数的影响略低于增加一个女孩的影响。对比回归(3)和回归(5),同样是一儿一女家庭,男孩女孩出生顺序的不同,对家庭工作小时数的影响也不同。第二孩是男孩对家庭每天工作小时数的影响大于第二孩是女孩对家庭劳动供给时间的影响。这也许是家庭异质性导致的,比如偏好男孩的家庭与偏好儿女双全的家庭,其劳动倾向可能也存在不同。以上分析表明除了子女性别因素外,子女数量可能对家庭劳动供给具有显著的正向影响。

***、**、*表示在1%、5%, 10%的置信水平上显著(下表类同)。回归控制变量为:被访者年龄、第一孩年龄、妻子与第一孩年龄交互项、民族、户籍、行业和单位性质。为节省篇幅,部分变量回归结果未报告。

此外,回归结果还显示妻子与第一孩年龄交互项系数显著为正,这说明孩子年龄越大的母亲,每天工作小时数往往越长。丈夫与第一孩年龄交互项显著为负(未报告),这说明丈夫每天工作小时数与孩子年龄负相关。夫妻双方每天工作小时数随着孩子年龄上升而上升。汉族人口工作小时数大于非汉族;农业户籍人口工作小时数高于非农业户籍人口每天工作小时数。夫妻双方每天工作小时数随着学历上升而下降,随着双方年龄上升而下降(在其他回归中,这些控制变量的影响方向与显著性基本未变,故本文后续部分不重复解释)。

(三)基于教育和夫妻双方的分组

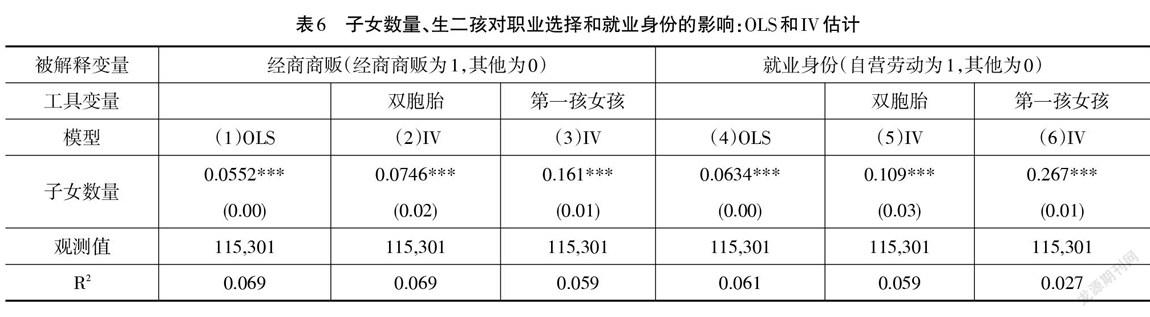

鉴于教育与子女数量、劳动供给的相互关联和丈夫与妻子的异质性问题,本部分将样本按照教育程度(高中以下、高中和高中以上)和夫妻(丈夫和妻子)进行分组回归,见表3。

按照教育程度分為三组,第一组高中以下包括未上过学、小学、初中;第二组为高中;第三组高中以上包括中专、大学专科、大学本科和研究生。回归控制变量为:被访者年龄、第一孩年龄、妻子与第一孩年龄交互项、民族、户籍、行业和单位性质。为节省篇幅,部分变量回归结果未报告。

本部分将样本分为妻子和丈夫两组,在此基础上按照丈夫教育程度(高中以下、高中和高中以上)和妻子教育程度(高中以下、高中和高中以上)分别进行OLS回归,表4回归(1)—(3)显示家庭孩子数量由一个到两个的变化对妻子每天工作时间具有显著为正的影响。其中,妻子工作小时数在“丈夫教育程度为高中”时达到最高(0.37小时),在“丈夫教育程度为高中以下”时则是0.25小时,而在“丈夫教育程度为高中以上”时则是0.31小时。这表明随着丈夫教育程度上升,妻子每天工作小时数量先上升后下降。在丈夫教育程度高的家庭,妻子工作小时数往往较低。后续回归(4)—(6)对妻子教育程度进行分组,结果发现在妻子教育程度高的家庭,丈夫每天工作小时数也高。以上表明家庭子女数量的增加可能有利于促使家庭每天工作时间上升。

鉴于可能存在的遗漏变量问题,比如个人的事业心,该变量一方面影响劳动供给,事业心越强,劳动供给往往越高,两者正相关;另一方面事业心越强的个人,其生育目标往往并非放在首位。事业心与家庭生育需求可能存在负相关。因而,子女数量的OLS估计结果可能存在向下的偏误。鉴于此,借鉴Angrist 和 Evans(1980)以及Zhang(2017)的工具变量选择,本部分使用第一胎是否为双胞胎作为工具变量,估计子女数量从“一孩”向“二孩”的变化对家庭劳动供给时间以及职业类别选择和就业身份转换的影响,并报告第一孩性别(女孩为1,男孩为0)作为工具变量的估计结果。本部分模型设定如下:

![]()

其中,表示第个家庭(丈夫或者妻子)的每天工作几小时()、每周工作几天()、就业身份转换()和从事经商商贩职业()。是核心解释变量,它表示第个家庭的子女数量()、第二胎后从事目前工作()、生第二胎为女孩从事目前工作()和生第二胎为男孩从事目前工作()。、为截距项,表示核心解释变量的系数,表示工具变量的系数,Π、Λ为向量,、为随机误差项。为工具变量,表示第一胎为双胞胎(双胞胎家庭为1,其他为0)和第一孩性别(女孩为1,男孩为0)。

表4表明第一胎为双胞胎家庭占“一孩”家庭的比例是0.0115,而占两孩家庭比例是0.0178。由于工具变量对二孩的影响来源可能存在两部分,一部分是不同家庭不同人群带来的——双胞胎家庭与因为第一胎生育女孩且还想再要一个男孩的家庭的差异;另一部分可能来源于第一胎是双胞胎家庭第二孩年龄与非双胞胎第二孩年龄的差异,表4显示双胞胎第二孩平均年龄比第二胎第二孩平均年龄将近大0.7岁。此外,在第一孩中男孩占62.45%,女孩占37.55%,其中第一孩为男孩家庭生第二孩的比例是0.318,第一孩为女孩家庭生第二孩的比例是0.488。进一步细分第一孩为男孩家庭中,生第二孩为男孩的家庭占比是0.484,第二孩为女孩时0.516。第一孩为女孩家庭中,生第二孩为男孩的比例是0.729,第二孩为女孩的比例是0.271。

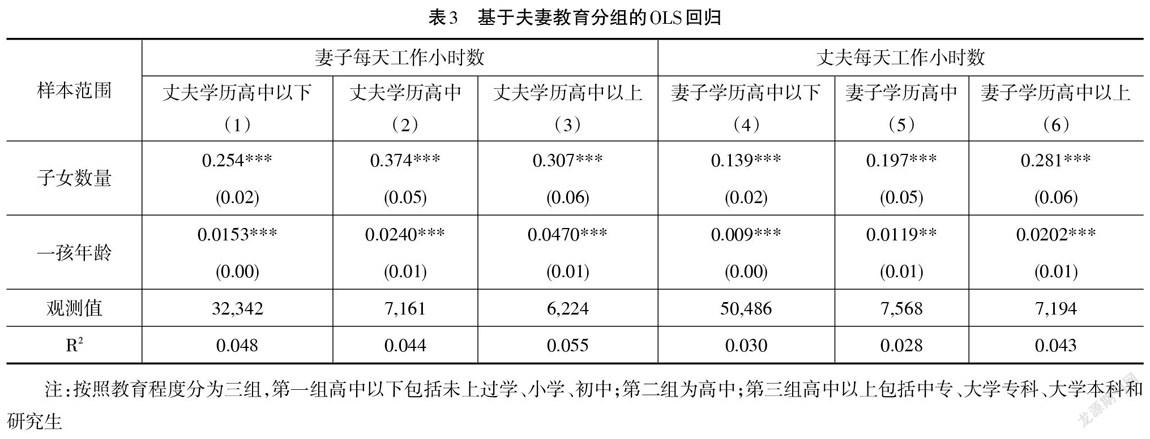

(一)子女数量对每天工作小时数的影响

在本文所有二阶段最小二乘的第一阶段回归中,F值均大于10,且工具变量的系数至少在5%的显著性水平上显著,这表明回归不存在弱工具变量问题。在下表5中,回归(1)中使用双胞胎作为工具变量,子女数量的系数是0.22,略高于OLS回归子女数量系数0.205(未报告),这符合本文预期——这可能是OLS回归遗漏了“事业心”变量,导致回归结果“向下的偏误”,工具变量回归中子女數量系数相应估计高于在OLS回归中该变量系数。双胞胎工具变量估计的是那些如果不是因为第一胎是双胞胎,否则不会生第二个孩子的家庭,其子女数量的上升对家庭每天工作小时数的影响。这意味着这类家庭子女数量的增加(从“一孩”到“两孩”)将引起家庭每天工作小时数增加0.22个小时。在回归(2)中,使用第一孩是否为女孩作为工具变量,但子女数量系数不显著。在回归(3)中使用双胞胎和第一孩性别作为工具变量,结果显示子女数量系数为0.11。

在回归(4)—(6)中使用第一胎是否为双胞胎作为工具变量。在回归(4)中,将妻子作为样本,子女数量系数是0.317(在丈夫样本中,该系数不显著,未报告。这有可能是在丈夫组中存在异质性问题)。在回归(5)中进一步将丈夫按照教育程度进行分组,发现其丈夫教育程度在高中以上时,妻子每天工作小时数与子女数量显著正相关,该系数大小约为0.56。同时也发现丈夫教育程度在高中以上时,家庭子女数量从“一孩”到“二孩”的上升对丈夫每天工作小时数的影响大小约为0.61,见回归(6)。但在高中及高中以下(丈夫)教育程度样本组中,该系数不显著(未报告)。妻子与第一孩年龄交互项系数仍然显著为正,这意味着孩子年龄越大的家庭,妻子每天工作小时数越高。

回归控制变量为:被访者年龄、第一孩年龄、妻子与第一孩年龄交互项、民族、户籍、行业和单位性质。为节省篇幅,部分变量回归结果未报告。

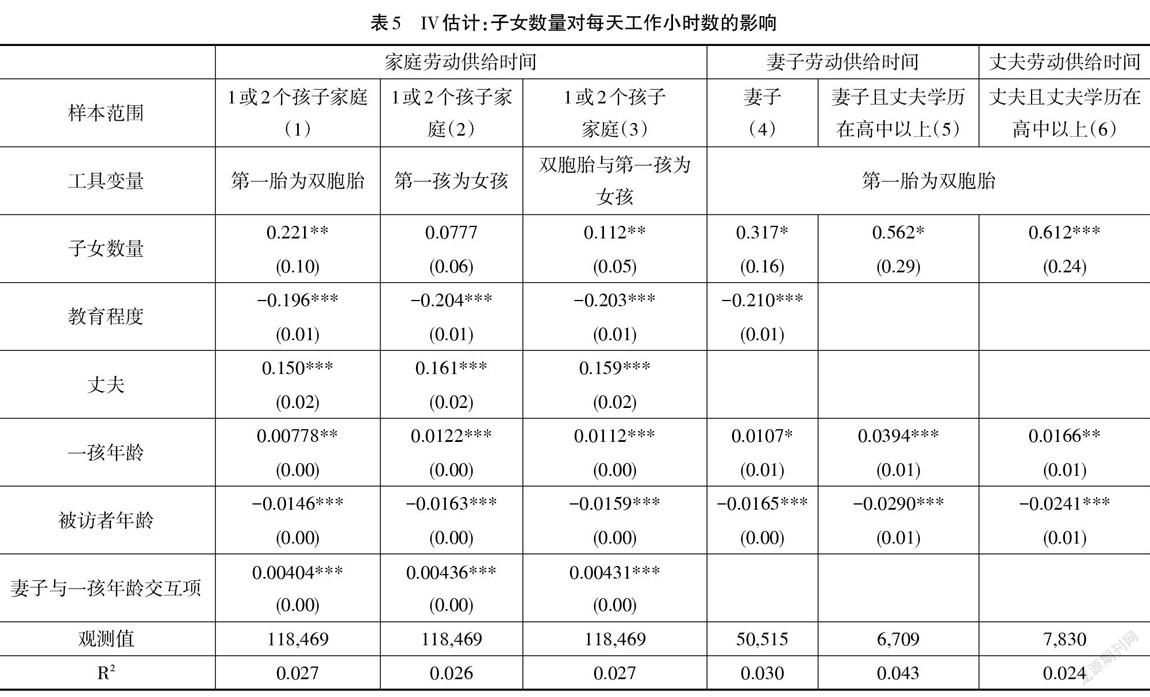

(二)子女数量对职业选择和就业身份的影响

孩子数量上升将导致家庭支出上升,进而对家庭收入水平产生刚性要求。而不同职业类别和就业身份对应着不同的收入水平。因而,子女数量上升可能影响职业类别选择(经商商贩)和就业身份转换(向自营劳动)等。在下表6中,本部分构建两个变量——是否从事经商商贩职业,生第二孩后从事目前工作变量,且同时报告OLS估计结果和工具变量估计结果。首先,在回归(1)—(3)中,以是否从事经商商贩职业作为被解释变量,发现子女数量上升对家庭从事经商商贩职业的影响方向显著为正。这也符合逻辑,因为从事经商商贩职业的家庭更有可能生养得起第二个孩子(但也有可能是经商者想通過男孩继承财富,进而生育第二孩尽可能满足财富继承目标)。回归结果表明在工具变量回归(2)和回归(3)中,子女数量变量系数均高于在OLS回归(1)中该变量系数。但在工具变量回归中,回归(2)中子女数量系数低于回归(3)中相应系数,这是可能因为不同工具变量代表不同的家庭。

在回归(4)—(6)中,以就业身份(从事自营劳动为1,其他为0)作为被解释变量,发现子女数量上升对家庭从事自营劳动具有显著为正的影响。这意味着与“一孩”相比,生二孩对家庭选择从事自营劳动工作的影响更大,这很可能是因为雇佣劳动收入低于自营劳动收入,它更难于支持两个孩子的养育支出。

本部分使用“每周工作天数”度量劳动时间和使用“生二胎或者二孩后工作”作为解释变量进行稳健性分析。在表7回归(1)—(4)中,本文以“每周工作多少天”作为被解释变量进行回归,但是仅有OLS回归结果显著和将样本范围限制在西部地区的工具变量回归结果显著。这可能是因为家庭孩子数量从“一孩”上升为两孩所产生的支出增加,仅需要每天额外增加小时数进行应对,并不需要每周额外增加工作日进行反应。

回归控制变量为:被访者年龄、第一孩年龄、妻子与第一孩年龄交互项、民族、户籍、行业和单位性质。为节省篇幅,部分变量回归结果未报告。

由于孩子性别与孩子数量相关,故控制第一孩性别。由于性别因素可能影响家庭工作种类的选择。故本文在表7回归(4)-(6)中,以经商商贩为被解释变量,分别以生二孩后从事目前工作、第二孩生男孩从事目前工作和第二孩生女孩从事目前工作作为解释变量进行回归,仍然发现生二孩后从事目前工作变量的系数显著大于零。这说明生二孩对家庭选择从事经商商贩职业存在显著的正向影响。这也许是因为从事经商商贩职业可能带来更高的收入,从而支持家庭多生一孩的养育支出。

中国流动人口占全国总人口的六分之一,其绝对人口规模往往超越世界大多数国家的人口规模。在未来城市化日趋加速、户籍制度日益放宽的情况下,中国流动人口规模将继续保持较高水平。在全面“二孩”政策背景下,家庭生育第二个孩子符合国家法律。鉴于此,本文试图回答子女数量从一个上升为两个对中国流动人口家庭劳动供给的影响,结果表明孩子数量上升增加夫妻劳动供给时间。这显然与部分文献结论在方向上恰好相反。因而,重点关注中国流动人口群体家庭生育孩子数量的劳动供给效应,具有较强的现实意义、政策意义和理论意义。本文使用中国2013年度流动人口动态监测数据,运用第一胎是否是双胞胎作为工具变量,估计子女数量从“一孩”到“二孩”的增加对家庭劳动供给的影响。结论表明:第一,增加一个孩子(双胞胎家庭相对于“一孩”家庭)将使夫妻每天工作小时数平均提高大约0.22个小时、对家庭从事经商商贩职业和从事自营劳动产生显著为正的影响。第二,丈夫和妻子每天工作小时数随着他们自身年龄的上升而下降。丈夫每天工作小时数随着孩子年龄上升而下降,而妻子每天工作小时数随着孩子年龄上升而上升。第三,从学历上看,妻子劳动供给时间随着丈夫学历上升而先上升后下降。丈夫劳动供给时间随着妻子学历上升而上升。这意味着在老龄化日益加剧和劳动供给短缺的背景下,流动人口家庭生育二孩有助于增加社会劳动供给时间。最后,该研究对理解全面二孩政策对家庭劳动供给的影响也具有一定的参考作用。

注释:

数据来源于和;。

[1]陆铭,陈钊.迈向社会和谐的城乡发展[M],2016,北京:北京大学出版社.

[2]胡永泰.中国全要素生产率: 来自农业部门劳动力再配置的首要作用[J].经济研究,1998,(3): 31-39.

[3]伍山林.农业劳动力流动对中国经济增长的贡献[J].经济研究,2016,(2):97-110.

[4]刘学军,赵耀辉.劳动力流动对城市劳动力市场的影响[J].经济学季刊,2009,(1): 693-710.

[5]沈坤荣,余吉祥.农村劳动力流动对中国城镇居民收入的影响——基于市场化进程中城乡劳动力分工视角的研究[J].管理世界,2011,(3):58-65.

[6]Becker G S. Human Capital, Effort, and the Sexual Division of Labor[J]. Journal of Labor Economics,1985,3 (1) : 33-58.

[7]Rosenzweig M R,K I Wolpin. Life-Cycle Labor Supply and Fertility: Causal Inferences from Household Models[J]. Journal of Political Economy,1980,88 (2) : 328–348.

[8]Angrist J D ,W N Evans. Children and Their Parents' Labor Supply:Evidence from Exogenous Variation in Family Size[J]. The American Economic Review ,1998,88 (3) : 450-477.

[9]張川川.子女数量对已婚女性劳动供给和工资的影响[J].人口与经济,2011,(5):29-35.

[10]Griffen A S,M Nakamuro,T Inui. Fertility and Maternal Labor Supply in Japan Conflicting Policy Goal[J].Journal of The Japanese and International Economies, 2015,(8): 52–72.

[11]Zhang J C. A Dilemma of Fertility and Female Labor Supply: Identification Using Taiwanese Twins[J].China Economic Review,2017,(43):47-63.

[12]Wei S J,X B Zhang. Sex Ratios, Entrepreneurship,and Economic Growth in the People’s Republic of China[R].2011, NBER Working Paper No.16800.

Impacts of Number of Children on Labor Supply of Floating Population in China

Tao Jiang

School of Economics and Trade in HUBEI UNIVERSITY OF ECONOMICS

:Based on National Migrant Dynamic Population Dynamic Monitoring Data in 2013, this paper estimates the causal impacts of number of children on the labor supply. Using whether first birth is a twins as instrumental variables, firstly, the paper indicates that birthing another child from one to two, which has a significant positive effect on time of labor supply, choosing a business as a trader, and working in self- employment, while has a significant negative effect on engaging in long hours of work for a family. Secondly labor supply of husband and wife decreases with age of themselves, labor supply of wife increases with age of first child, while the supply of husband is decrease. The policy implication of this paper is that the government should encourage the family to have two children.

:labor supply; Business career choice; self employment