浅析科学素养提升的几个有效途径

潘鑫

摘 要:科学中培养健全人格和优秀科学素养、探究品质是科学多元教育重要的组成部分。科学是一门探究性的学科,可以在许多单元中渗透人文思想,培养正确的情感态度与正确的世界价值观;科学老师应通过多样手段,既培养学生的探究精神,发展动手能力,又结合学科特点,融合人文思想培养学生的科学品质。

关键词:科学;探究教学;人文渗透;科学品质

小学科学课相较于其他学科,是一门奠定和培养个人科学技能和素养的重要启蒙课;科学课,主张理性,严谨,实证,合作;同时也蕴含尊重、和谐,分享,关爱的深厚人文精神。我们不能只强调科学知识的积累,能力的培养,更重要的是培养学生的科学品质。通过几年的教学和启发,我对在科技课堂上,如何把科学实验教学与科学素养,人文精神,科学品质融合,浅谈几点自己的看法:

一、喜于探究、乐于发现新世界

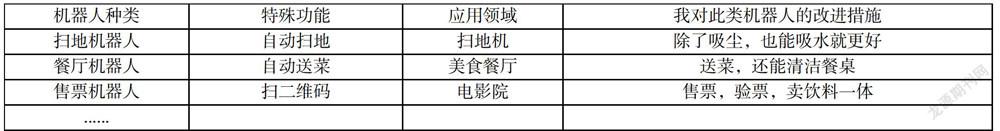

机器人进入课堂是现代教学学生喜欢的一种新型方式。机器人的动手拼装给学生带来一种新的思维能力,让学生在手脑并用中解决模拟问题,有效地提高逻辑思维能力、判断能力、动手能力和创新能力;所以我们在五年级的课堂上引入了乐高系列的拼装器材,学生在带着学习问题,比如我在讲《机器人与生活》时,设计了这样一张《机器人与生活》知识拓展表。

学生在拿到这样一张拓展表之后,个个兴致勃勃的开始观察生活、上网、阅读书籍,查找资料。老师先展示引导,之后学生根据大量的已有资料,自己整理收集完成了这张拓展表。兴趣浓厚,积极参加,为兴趣的培养奠定了很好基础,机器人这样一门综合性课程,为学生能力的培养提供了一个广阔的空间。

所谓科学——其实就是锻炼和保持孩子想要了解世界、尝试新经验、乐于探究的一种无形创造的力量;正是这种源动力促发了学生对科学的好奇与热爱,愿意伸出手去触摸神奇的世界的。因此教师首要做的,应该是维护孩子的学习热情,并加以鼓励。

二、珍爱自然,融入社会早体验

孩子们具有与生俱来的好奇心和求知欲,教师就应该要加以适当的引导,为孩子正确的探究方式和正确的思想意识打下良好的基础。

四年级上册的《养蚕》的观察活动中,要让学生观察蚕生长的一生,孩子们由于缺乏观察和饲养的方法,往往养一段时间后就缺乏耐心,不再给蚕补给桑叶;或者把蚕放在书包里带到学校,摇来晃去;也曾出现过学生拿画笔在蚕身上乱上颜色。当我发现这个问题时,及时采取了措施,改变教学策略,要求孩子们安静地趴在桌面上,悄悄地观察。在我课上检查他们的观察成果时,发现有些孩子不仅用文字,甚至几个同学合作给我画了一张巨大的“蚕日常生活图”。这幅图,不仅详细画出了蚕生长蜕皮的过程,还加入了孩子们的想象,蚕妈妈照顾小蚕的情景。他们将每一只蚕画的活灵活现——头、吐丝管、胸、气门,腹部等结构,三次蜕皮的情景,以及吐丝结茧的过程和变成飞蛾的过程等。通过这样的方法学生们对蚕的身体结构及其作用有了更进一步的了解,更重要的是使他们明白了应当珍爱自然中的每一个成员,不要因为他们的微小,破坏了它们生存的和谐。

养蚕一事虽小,但却是一个很好的平台培养学生珍爱自然,融入社会的生活状态,这为培养了学生热爱劳动,服务社会的精神奠定良好基础,同时也让学生悟出了生命的意义——人的生命和春蚕是一样的,不能只求索取,更要有无私奉献精神。

三、热爱课堂,交流合作力量大

学会建立一个良好的社会人际关系,正确处理、维持好同学与同学之间的关系,對孩子们将来在学习上、生活中的成功有着直接的作用。

良好的激励性评价机制的建立是培养学生的合作精神,提高小组合作效率的关键因素之一。通过评价,促进小组成员之间互学、互帮、互补、互促,调动起学生在小组学习中的积极性,提高合作学习的效益。课堂评出“集体智慧奖”“共同进步奖”“最佳科学小组奖”等,这让学生经历了一次丰富、有效地小组合作学习,提高了同学们的合作学习兴趣。也使评价本身成为学习的一部分。评价过程调动了学生的参与热情,发挥了学生的聪明才智,挖掘了每个学生的潜能,发现了每个学生的闪光点,让合作之花盛开在科学课堂的百花园中。

学生的优秀品质一旦形成,将会使其受益终身。我们关注课程标准,为的是能有源头活水;我们尝试各种教法,以行动震撼学生,我们践行德育渗透,掀起心中波澜;我们感动学生,激起阵阵涟漪;在科学课堂中,我们进行德育渗透而不留痕迹,我们追求高效而不走过场,让学生的科学素养和人文修养真正得到一齐发展!

参考文献

[1] 王彦教育叙事:在实践中体悟生命[J],《教育研究》(北京)2016.2

[2] 张晓乐 框架理论视野下的道德叙事[J],《全球教育展望》2018第4期

[3] 黄向阳 《中国教育:研究与评论》教育科学出版社第2辑,北京,2017年