流行文化视阈下高校青年价值观引导评估体系的构建

郑玲玲 陈沁

【摘要】:在对流行文化和青年价值观内涵、特征与共生逻辑深入剖析的基础上,通过文献分析、问卷调查,从政治认同力、信仰践行力、效能知觉力、社会支持力、理性思辨力、变化包容力、消费扩张力、审美鉴别力八个维度,构建了流行文化视阈下高校青年价值观引导评估指标体系,并进行信效度检验,以期发挥流行文化作为高校思政工作实效水平提升新的着力点,切实增强高校“立德树人”的吸引力、凝聚力和竞争力。

【关键词】:流行文化 价值观 共生 评估体系

一、前言

2015年,习近平总书记指出青年问题必须引起战略关注,确保青年坚定跟党走;2017年,他强调“青年一代的理想信念、精神状态、综合素质,是一个国家发展活力的重要体现,也是一个国家核心竞争力的重要因素”【1】。随着全球化交融、多元文化互通和高新技术共享的加快,流行文化越来越折射出高校青年的生活形态、心理特征、价值诉求及自我实现途径,蕴含着高校思政教育工作新的增长点。

近年来,学界有大量文献分析了高校价值观教育的必要性重要性,却鲜有立足流行文化下思考;更多关注流行文化内涵特征及影响的研究,或如何利用某种典型性流行文化引导青年价值观的探讨,但无法很好地把握两者的共生关系,往往以概念解决问题;大多研究缺乏实证支撑,且尚未建立科学有效的青年价值观引导评估体系。

本研究基于国内外文献研读,在剖析流行文化和青年价值观内涵特征的基础上,根据需求导向、系统谋划、适度超前的基本原则,提炼指标,并经过预测试修正和部分细节完善,尝试构建一套具有相对针对性、有效性和创新性的流行文化视阈下高校青年价值观引导评估指标体系。此外,辅以实测分析,既对流行文化视阈下高校青年价值观引导评估体系进行信效度检测,又为具体策略提升提供决策依据。

二、流行文化视阈下高校青年价值观引导评估指标体系的初步构建

(一)流行文化与青年价值观的内涵、特征与共生逻辑

1.流行文化的内涵与特征

柏贞尧等源于内在选择动机,将“流行文化”界定为“一种受到普遍喜欢和热烈追随的文化现象”【2】,主要功能是娱乐性。不少学者又相继衍生出青年/大学生流行文化、高校校园流行文化等细分概念。相对“大众性”,高校流行文化更凸显“小众性”特点。

学界普遍认为流行文化对当代青年的影响具有两面性:一是积极向上、多元化乃至颇具时代特色的正能量,已成为大学生日常的有机组成部分;二是兼具非理性、媚洋性、浮动性等缺点。

2.高校青年价值观的内涵与特征

张进辅认为“价值观”是人们从自己的需要出发、认知事物重要性的观念系统【3】。心理学家Spranger按照社会文化生活方式,将价值观分成经济类、理论类、审美类、社会类、政治类和宗教类;Rokeach遵循行为方式和行为目的不同,提出“工具性价值观”和“终极性价值观”。赵静【4】用流行文化透视青年价值观“现实参与性、多元化、包容性、新异性”四种特性。

3.流行文化与高校青年价值观的共生关系

“共生”概念最初用于生物學,指两种生物彼此互惠互利的生存关系。这同样适用于流行文化与高校青年、流行文化与高校青年价值观之间。青少年是流行文化的创作主体和消费主体,同时流行文化也是青少年间、青少年与社会间的沟通工具、认知手段和表达桥梁【5】。高校流行文化的特征与大学生需求的高度契合性,成为了传播生成的根本诱因【6】。深化来看,流行文化建构高校青年价值观有其内在逻辑。高校青年价值观的形成是高校青年内在的心理机制与流行文化承载下的实践活动共同作用的结果【7】。流行文化对高校青年价值观的影响犹如双刃剑,而联动传媒、搭建平台、创新资源、系统监督有助于塑造流行文化的健康内核,有效回应青年价值观引导的根本目标【8】。

(二)流行文化视阈下高校青年价值观引导评估指标体系的初步构建

1.预测试与问卷产生

(1)开放式问卷调查

本研究采用开放式问卷对来自浙江大学、浙江工业大学、宁波大学、中国美术学院、浙江师范大学、杭州电子科技大学的“95后”青年进行调查,相关结果作为预试问卷的主要项目来源。本研究共发放开放式问卷50份,回收有效问卷48份,有效达96%。

(2)预测试结果分析

通过文献分析和开放式问卷,本研究共获得28个有效项目,经由信息编码,归类为政治认同力、信仰践行力、效能知觉力、社会支持力、理性思辨力、变化包容力、消费扩张力、审美鉴别力八大类,后随机排列题项,制作完成初步的流行文化视阈下高校青年价值观引导评估指标问卷。问卷应用李克特5点式度量法来评定吻合度,5分为“非常符合”、1分为“很不符合”。

2.调查问卷的正式测试与被试

为确保代表性,本研究按学科门类,对浙江省5所重点高校“95后”青年进行了整群抽样,发放问卷800份,收回783份,其中有效778份,有效回收率为97.25%。样本特征呈现:男生占40.21%、女生占59.79%;人文占18.04%,社科占14.43%,理科占10.31%,工学占25.00%,信息占15.46%,农业、生科、环资占7.47%,医药占9.28%;一年级占64.95%、二年级占35.05%。

三、流行文化视阈下高校青年价值观引导评估指标体系的实测分析

(一)项目分析

本研究使用心理学常用的临界比率法(CR)来计算各项目的区分度,并采用T检验计算高低分组的差异性。统计发现,本研究被试的高低两组平均值在28个项目上均有显著性差异,均可保留。

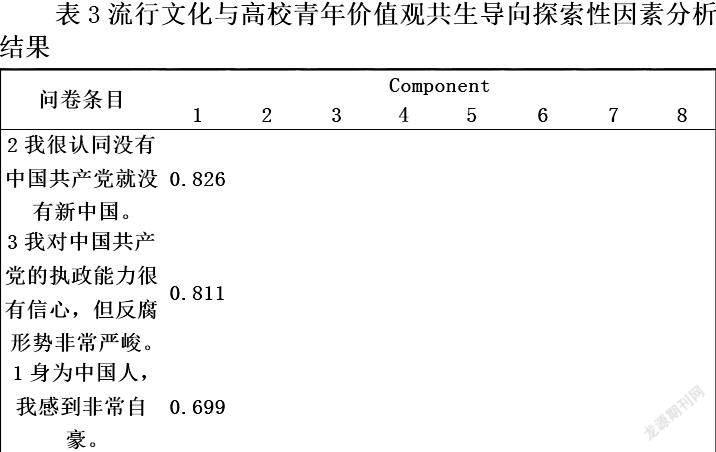

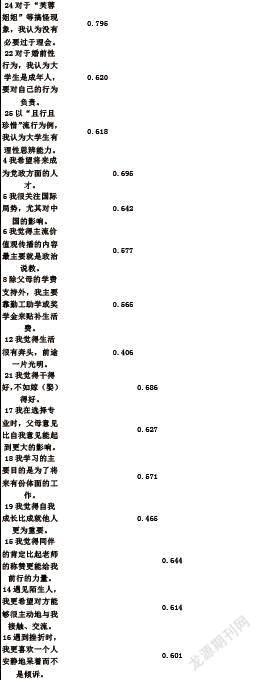

(二)探索性因素分析

1.探索性因素结果分析

本研究首先通过KMO值【9】和Bartlett检验【10】对因子分析进行适度检验;其次采用国家上常用的Cattell特征值图形的陡坡检验法对因子个数进行遴选;最后根据专家意见,以0.4为临界点,删减旋转后的因子负荷值<0.4或两因子的负荷值同时>0.4的测试项目。

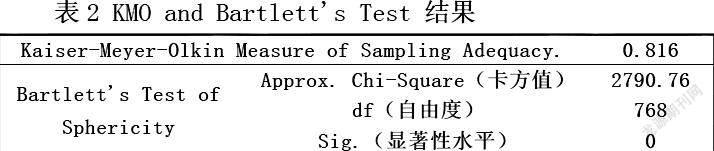

通过对样本n=778数据进行统计分析,发现KMO=0.816,Bartlett检验值为2790.76,p<0.001,说明达到了非常显著的水平,均表明相关数据适合做因素分析。

经探索式因素分析的验证,本研究所抽取的8个主要因子,实际上与理论构建时的8个因子结构完全吻合。

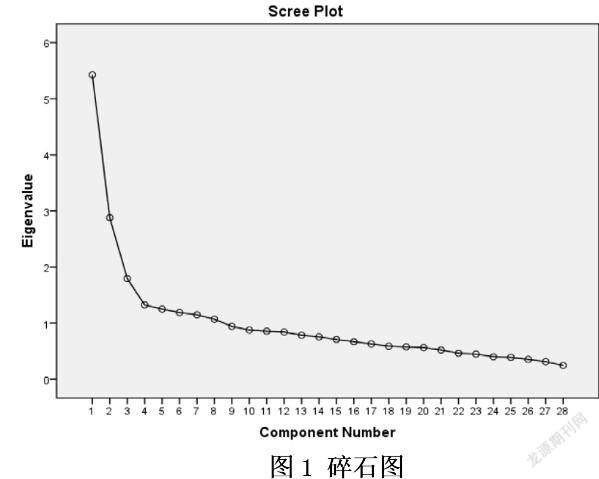

参照图1,其实从第八个因子开始,曲线开始呈现平缓,甚至出现明显的拐点。这意味着提取前八个因子(表3),具有相对合理性。

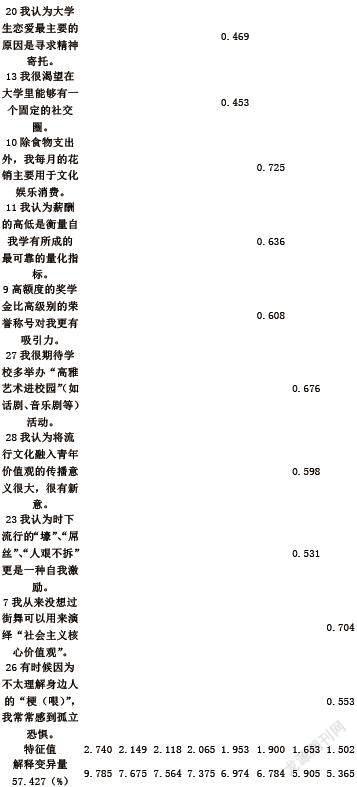

2.因素命名

如表3,28条项目均衡地分布在8大因子中,其载荷均在0.40以上。现对各因子进行命名和指引界定:第一个因子是政治认同力,体现在以权力和地位为中心,认为与国家、政党联系的权力和地位最有价值,其特征值是2.740,能解释的变异量达9.785%,因素负荷范围为0.699-0.826;第二个因子是理性思辨力,体现在以真理为中心,认为追求真理、明辨是非最有价值,其特征值是2.812,能解释的变异量达11.249%,因素负荷范围为0.506-0.721;第三个因子是信仰践行力,体现在以信仰为中心,认为信仰在人生追求中最有价值,其特征值是2.118,能解释的变异量达7.564%,因素负荷范围为0.618-0.702;第四个因子是效能知觉力,体现在以有效和实惠为中心,认为世界上的一切,实惠、便利最有价值,其特征值是2.065,能解释的变异量达7.375%,因素负荷范围为0.465-0.686;第五个因子是社会支持力,体现在以群体和他人为中心的价值观,认为同伴、父母、老师、朋友、公众人物、社会是最有价值,其特征值是1.953,能解释的变异量达6.974%,因素负荷范围为0.453-0.644;第六个因子是消费扩张力,体现在以消费为中心,认为金钱报酬或精神愉悦性最有价值,其特征值是1.900,能解释的变异量达6.784%,因素负荷范围为0.608-0.725;第七个因子是审美鉴别力,体现在以和谐为中心,认为真善美、正能量最有价值,其特征值是1.653,能解释的变异量达5.905%,因素负荷范围为0.531-0.676;第八个因子是变化包容力,体现在以创新为中心,认为自我超越、挫折耐受性和环境适应性最有价值,其特征值是1.502,能解释的变异量达5.365%,因素负荷范围为0.553-0.704。

(三)信效度分析

1.信度分析

在李克特態度量表法中,信度检测一般使用一致性信度和分半信度。信度愈高,表示量表愈加稳定。

表4可见,本研究正式问卷的一致性信度和分半信度均在0.7以上,显著性水平也达到0.000(表2),说明具备较好的信度水平。

2.效度分析

(1)内容效度

正式问卷项目均来自文献分析和问卷调查结果,并用专家分析法就内容符合性、项目典型性和准确性反映进行鉴定。预调查后再次经由项目分析和因素分析综合产生最终问卷。因此,内容效度基本可行。

(2)结构效度

本研究采用因子分析法来搭建问卷结构,且依据探索性因素分析结果,流行文化视阈下高校青年价值观引导评估体系的八因子体系比较理想。

通过对流行文化视阈下高校青年价值观引导评估体系总体及各维度进行斯皮尔曼等级相关分析后(表5),发现:各因子间均存在显著相关,这表明可构成一个有机统一体。各因子的相关大多在0.1—0.6,各分问卷与其组成因子也有较高相关,各因子与总调查问卷的相关均在0.4以上。这表明,各因子独立性与归属性兼具,本次问卷结构效度较可。

四、流行文化视阈下高校青年价值观引导评估指标体系的应用前景

(一)理论价值

本研究通过严格的建构程序和实证步骤,确立了以政治认同力、理性思辨力、信仰践行力、效能知觉力、社会支持力、消费扩张力、审美鉴别力、变化包容力八个因子为核心的流行文化视阈下高校青年价值观引导评估指标体系。该指标体系从流行文化与高校青年价值观的共生关系源起,又在评估指标体系建构中,通过因子确定和实测检验等方式,间接论证了两者之间的共生关系。八个测量因子亦能为共生关系的有效性背书。

(二)应用价值

本研究所建构的基于“共生”理念的流行文化视阈下高校青年价值观引导评估指标体系不仅创新“由负向正”的流行文化研究视角,而且为高校青年思想引导工作提供了有效性的检测标准和优化提升的动力依据。具体表现为:一是使得流行文化视阈下高校青年价值观引导现状的分析更具操作性;二是使得流行文化对高校青年的影响变得更加可控,有助于高校思政工作者分类分层、有所侧重地应对高校青年价值观异化问题。

(三)未来展望

本研究借助流行文化的传播机理来实现高校青年价值观的正导向功能,但当前更多只是学理分析和实验性检测,实际效果如何还需结合高校场域和全球化语境的运用予以优化完善。另外,高校青年价值观导向不止受到流行文化一种因素的影响,两者共生关系是否会溢出校园场域、受到其他因素的干扰,甚至流行文化本身易变性是否会对核心价值观的主体性产生对冲,均需在今后研究中反复验证。

【参考文献】:

【1】人民日报.习近平在中国政法大学考察时强调立德树人德法兼修抓好法治人才培养 励志勤学刻苦磨炼促进青年成长进步[N]. 人民日报,2017年5月4日01版.

【2】柏贞尧,李习文,孙薇薇. 特别策划·流行文化与当代青少年价值观研究:流行文化与当代中国青少年[J].青年探索,2013(4):5-12.

【3】张进辅.青少年价值观的特点构想与分析[M].北京:新华出版社,2006:12.

【4】赵静.网络流行文化透视下青年价值观的基本特征[J].重庆理工大学学报(社会科学版),2012(5):64-67.

【5】王艳玲.流行文化对青少年价值观的影响[D].河南:河南师范大学,2009.

【6】冯培.首都高校流行文化现状态势及其传播机理研究[J].思想教育研究,2011(8):44-47.

【7】雷玲.流行文化对大学生价值观影响及教育对策研究[D].四川:西南交通大学,2010.

【8】郑玲玲,朱雯琤.近六年我国“流行文化与青年价值观”研究述评[J].青年与社会,2014(34):33-34.

【9】余建英,何旭宏.数据统计分析与SPSS应用[M].北京:人民邮电出版社,2003:294-295.

【10】戴忠恒.心理教育与测量[M].上海:华东师范大学出版社,1987:262.

项目来源:2018年度全国学校共青团研究课题重点课题《流行文化视阈下高校青年思想动向及引导机制研究》(项目编号:2018ZD061)

作者简介:郑玲玲:1984.03,女,汉族,浙江温州,思政讲师,文学硕士,浙江大学求是学院。研究方向:高校思想政治教育。