某双层桥面连续刚桁桥维修加固关键技术研究

黄敏新 张其忠

摘要:文章对某双层桥面连续刚桁桥维修加固中的关键技术开展了研究,建立全桥有限元模型并利用桥梁检测结果对模型进行了修正,根據整体分析结果,针对损伤较严重部分承载能力不足的问题,提出了采用临时斜拉体系对结构进行卸载的方案;将整体分析的内力作为细部分析的边界条件,对受力复杂的三角区进行了分析;根据整体和细部分析结果提出了相应的加固方案,并通过实际工程加固监测结果验证了理论方法和加固方案的正确性。

关键词:旧桥加固;斜拉体系;细部分析

This article studies the key technologies in the repair and reinforcement of a doubledeck continuous rigid truss bridge:establishes the finite element model of the full bridge and uses the bridge test results to correct the model.According to the overall analysis results,regarding the problem of insufficient bearing capacity at seriously damaged parts,and proposes the structure unloading plan by temporary cablestayed system;it uses the internal force of overall analysis as the boundary condition of detailed analysis to analyze the triangular area with complex forces;according to the overall and detailed analysis results,it proposes the corresponding reinforcement scheme and verifies the correctness of theoretical method and reinforcement scheme through actual engineering reinforcement monitoring results

Old bridge reinforcement;Cablestayed system;Detail analysis

0 引言

随着我国经济突飞猛进的发展,桥梁建设在过去20年达到了高峰。随着服役期的延长以及运营环境的影响(超载、缺少及时维护等),越来越多的桥梁出现了承载能力不足的问题,有的甚至出现垮塌事故[1]。将这些旧桥拆除重建显然是不明智的选择,因为新建不但需耗费更大的资金,而且周期更长,往往需要长时间中断交通。因此,通过对旧桥进行适当加固,充分利用已有的承载力,是各国普遍采用的方式[2]。旧桥加固技术始于20世纪70年代的欧美各国,后来在日本逐渐得到兴起。随着我国的桥梁事业的发展,旧桥加固技术得到了越来越多的重视,已逐渐成为研究的热点[3-5]。由于我国旧桥加固技术起步较晚,很多桥型缺少加固经验[6],特别是双层桥面预应力混凝土连续刚桁桥加固技术更为缺乏。

本文依托背景工程,对某双层桥面预应力混凝土连续刚桁桥加固中的关键技术展开研究,以期为该类桥型加固技术积累经验,促进我国旧桥加固技术的提高。

1 理论分析

1.1 工程概况

峦城大桥位于广西壮族自治区南宁市横县峦城镇,跨越郁江,大桥建成于1995年7月。主桥上部结构为双层桥面预应力混凝土连续刚桁结构,中跨跨中设置摆柱铰,跨径为60 m+3×100 m+60 m。桥面横向全宽采用两纵向桁片支承联接,其高度为6.35 m。两纵向桁片通过横向安装行车道、人行道板、横向桥面钢筋网,与施加横向预应力钢筋连成整体。上弦杆为U形断面,下弦杆为带缺口的矩形断面。该桥结构轻巧独特,具有双层桥面、大跨径、桁式预应力混凝土等特点,当时其在此类桥型中被誉为“亚洲第一长桥”。

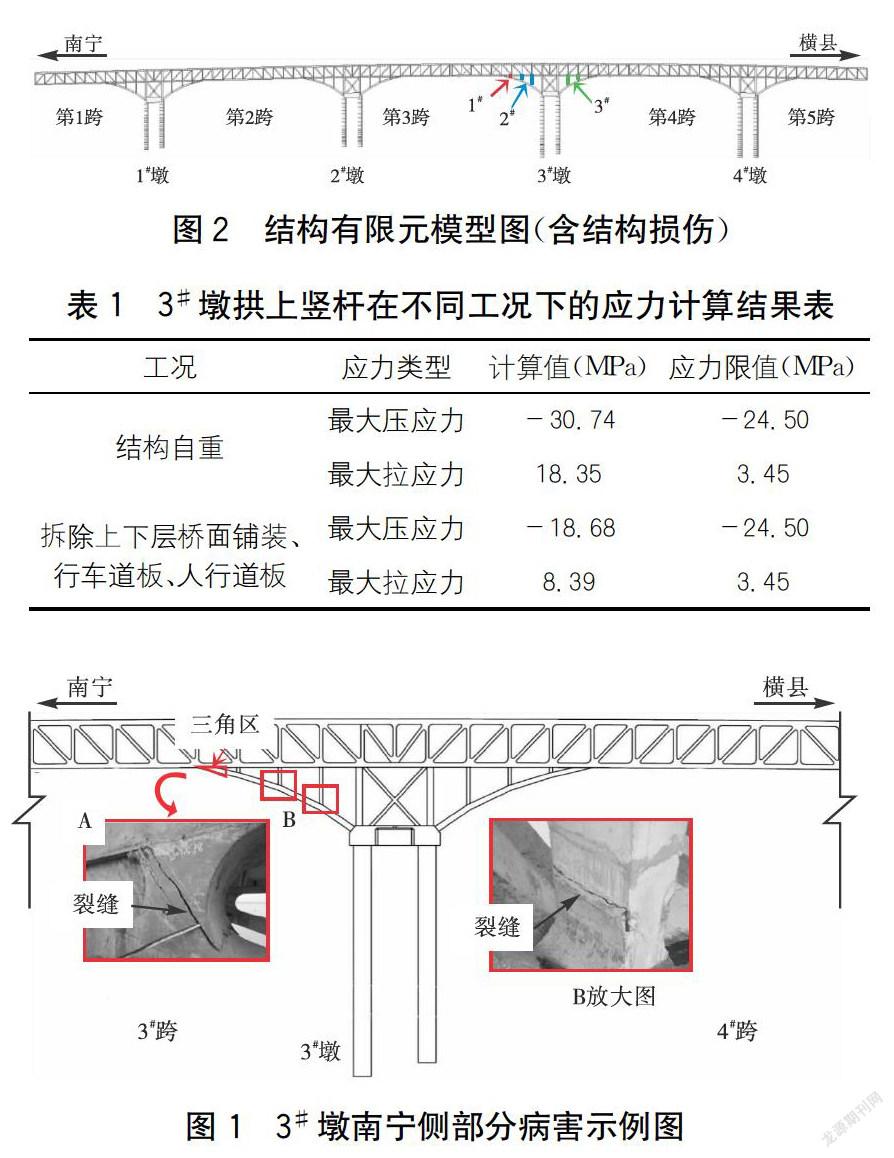

该桥已经安全运行了20多年,由于超载大车频繁通过,使得该桥长期处于超负荷运行中,造成该桥梁病害发展迅速。加固前桥梁上部结构多处出现了结构性裂缝,部分竖杆出现了承载能力不足的现象。在3#墩南宁侧病害尤其集中(如图1所示):三角区开裂严重;下弦杆与拱下弦杆交接面开裂贯通,裂缝宽度达50 mm;交接处短柱出现全截面开裂,裂缝宽度达15 mm,结构已发生破坏;交接处附近短柱底发生破坏,出现杆件失稳倾向。裂缝集中于该处的主要原因是施工质量的影响,使得原本设计连续的3#跨跨中不得不设置剪力摆柱,以此来平衡跨中两侧的剪力差。

该桥于2015年和2016年分别被评为3类和4类桥梁,在维修加固前的最后一次检测中技术状况等级为5类,已经不能正常使用。相比较于新建,加固该桥具有明显的优势,不但能充分利用原有结构,大大减少资金投入,还能大幅缩短工期,使桥梁更快地投入使用。

1.2 结构整体分析

为了解结构加固前的受力状况,建立结构整体有限元模型(如图2所示)。模型采用梁单元,总计1 109个单元,780个节点。根据桥梁检测结果,采用刚度折减的方式对结构损伤部位进行模型修正,具体修正如下:

(1)将1#位置处拱下弦杆与下弦杆的纵桥向连接刚度修正为300 kN/mm。

(2)2#位置处拱上竖杆的顶部、底部均修正为铰接。

(3)3#位置处拱上竖杆底部修正为铰接。

3#墩拱上竖杆在不同工况下应力计算结果如表1所示,从表1中可以看出在自重作用下,3#墩拱上竖杆的最大压应力和最大拉应力均超过应力限值,在拆除上下层桥面铺装、行车道板、人行道板等结构自重后,应力值有一定减小,但是最大拉应力还是超过了限值。同时,在更换第3跨跨中摆柱时,由于结构体系的转换,该处的应力值将会更大。因此,加固时需要对该处承重结构采取特殊处理才能确保施工安全和达到预期的加固效果,具体的处理措施将在第二部分中详细阐述。

1.3 三角区细部分析

由于三角区位于拱下弦杆与下弦杆交接面处,该处为楔形实体区域,受力较复杂。根據检测结果发现,该区域普遍存在裂缝,最大缝宽达5.6 cm。因此,对该处进行细部分析很有必要。本次三角区拟采用外包混凝土结合粘贴钢板法进行加固,基于Ansys软件建立该区域的实体有限元模型(如图3所示)。外包混凝土浇筑前用裂缝补强材料进行灌缝补强,交接面5 cm厚材料的弹性模量偏于安全仅考虑0.01。

模型中采用单元如下:原混凝土结构采用Solid45单元;预应力钢束和精轧螺纹钢采用Link10单元;外包混凝土采用Solid65单元;竖杆、斜杆外包钢板和三角区外包钢板采用Shell63单元。共16 728个Solid45单元,830个Link10单元,4 056个Shell63单元,8 716个Solid65单元,29 729个节点。

在边界上施加整体分析时的内力,就可以得到三角区的应力。恒载与活载标准组合作用下外包混凝土和钢板应力分别如图4~6所示。由图4~6可知:(1)外包混凝土主拉应力最大值为4.10 MPa,发生在三角区尾部外包混凝土与竖杆相接处;(2)外包混凝土主压应力最大值为-12.6 MPa,发生在三角区后端外包混凝土与拱下弦杆相接处,主压应力最大值小于C50轴心抗压强度标准值-32.4 MPa;(3)加固钢板von mises应力最大值为111 MPa,小于Q345B设计强度310 MPa。

通过三角区细部分析结果可以看出外包混凝土结合粘贴钢板加固方法可以有效地减小三角区的应力,满足加固要求。

2 加固方案和步骤

通过对结构的整体分析和细部分析结果,并结合检测报告及现场踏勘情况,确定维修加固内容主要包括竖杆斜杆加固、三角区加固、上层行车道预制空心板更换、下层人行道预制槽板更换等。加固前需将原桁架杆件内力及变形调整至一个相对较小的状态,以使加固后的结构能够充分参与受力,达到较好的维修加固效果。本次加固采用拆除所有行车道板和人行道板减小结构自重,使主要承重构件变形达到释放的办法。

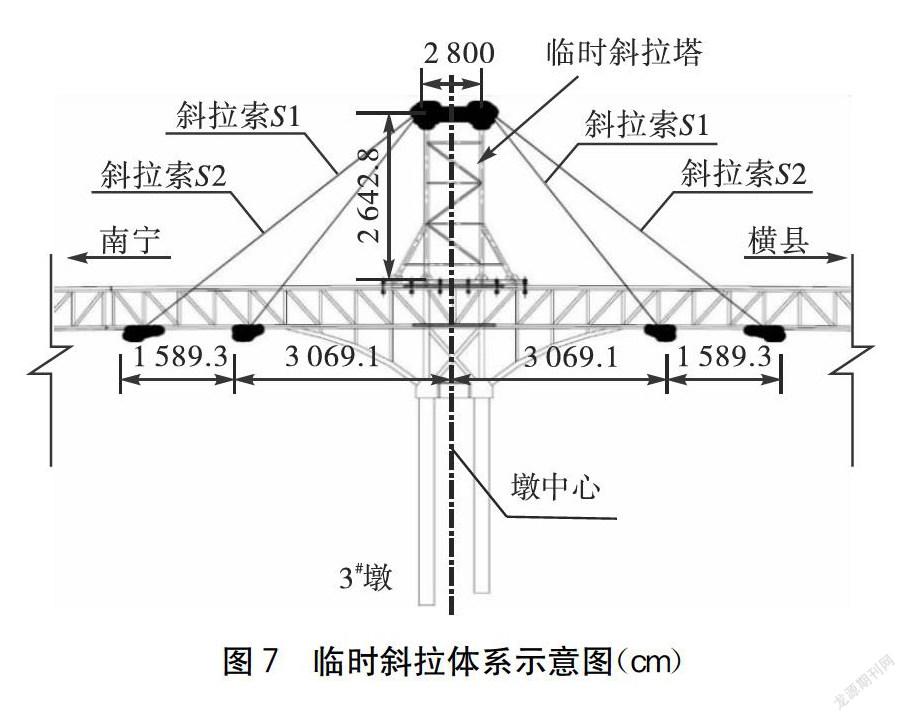

由于3#墩南宁侧三角区损伤严重,拱下弦杆与下弦杆的连接受到严重削弱,为避免解除3#跨中摆柱后刚桁悬臂端严重下挠的问题,本次加固提出在3#墩处设置临时斜拉体系(如图7所示),采用斜拉索对3#墩两侧桁架施加拉力,使该处三角区应力及拱下弦杆变形得到一定程度的释放。加固完毕后拆除斜拉索和斜拉塔,将力重新转化到结构上。

具体加固步骤如下:

步骤一:

(1)凿除主桥上、下层桥面铺装。

(2)拆除上层行车道预制空心板,拆除下层行车道预制槽板。

步骤二:

(1)主桥裂缝及缺陷病害修补。

(2)粘贴钢板加固1号、2号、4号、5号跨斜杆。

(3)采用外包混凝土结合粘贴钢板加固1号、2号、4号、5号跨下弦杆与拱下弦杆交接处三角区。

(4)安装上层行车道预制空心板和下层人行道槽板。

步骤三:

(1)在3号墩顶安装临时索塔,在下弦杆上安装斜拉索下锚点。

(2)安装斜拉索S1,第一次同步、对称张拉斜拉索S1,斜拉索S1张拉至250 kN。

(3)安装斜拉索S2,第一次同步、对称张拉斜拉索S2,斜拉索S2张拉至100 kN。

(4)解除3号跨中摆柱。

(5)第二次同步、对称张拉斜拉索S2,每根斜拉索S2索力张拉至248 kN。

(6)第二次同步、对称张拉斜拉索S1,每根斜拉索S1索力张拉至440 kN。

(7)第三次同步、对称张拉斜拉索S2,每根斜拉索S2索力张拉至492 kN。

步骤四:

(1)采用粘贴钢板法加固主桥桁片需要加固的斜杆和竖杆。

[KG2]

(2)采用增大截面法结合粘贴钢板法加固各跨下弦杆与拱下弦杆交接处三角区。

(3)采用增大截面法结合粘贴钢板法加固3号跨南宁侧拱上竖杆。

步骤五:

(1)各三角区和3号跨南宁侧拱上竖杆加固混凝土强度达到设计强度后,分级放松斜拉索:

①第一次同步、对称放松斜拉索S2,每根斜拉索S2索力放松至242 kN;

②第一次同步、对称放松斜拉索S1,每根斜拉索S1索力放松至240 kN;

③第二次同步、对称放松4根斜拉索S2,每根斜拉索S2索力放松至0;

④第二次同步、对称放松4根斜拉索S1,每根斜拉索S1索力放松至0。

(2)拆除临时索塔、斜拉索、下锚点。

(3)安装3号跨中摆柱:

①测量3号跨跨中摆柱位置的摆柱长度、方向、尺寸,测量时间≥10 d,每天0时、2时、4时各测量1次。并记录每次测量时的环境温度和天气情况。

②根据环境温度实测值,选择适中的温度作为摆柱安装温度。

③摆柱就位后,张拉摆柱钢束,做好钢束及其他钢材料的防腐处理,完成摆柱安装。

步骤六:

(1)上层行车道防撞墙迎撞面改造、下层人行道栏杆施工。

(2)上层行车道桥面铺装、下层人行道桥面铺装施工。

(3)成桥质量验收检测合格后开放交通。

3 工程验证

为了验证本文理论方法的正确性和加固方案的可行性,将本文提出的加固方案运用于峦城大桥加固中,并对加固过程中不同施工阶段下结构的各项响应进行实时监测。由于监控工况和数量较多,本文仅对部分重要的数据进行列举。

3.1 变形对比

在加固施工中,3#墩南宁侧变形在合理范围内是加固成功的关键之一。摆柱测点在各加固步骤下的竖向变形如下页表2和图8所示。

通过表2和图8可以看出:摆柱测点的实测变形值与理论变形值變化趋势基本一致,表明在各加固步骤下结构的变形正常,满足加固要求;实测变形小于理论变形,表明结构的实际刚度大于理论计算的刚度;步骤三中由于斜拉索对结构有卸载作用,使得测点变形向上,而在步骤五中斜拉索卸力后变形恢复,说明采用临时斜拉体系对结构加固过程中的变形控制效果较好。

3.2 应变结果

根据结构受力特点,选择受力较大构件进行应变监测,结合现场测点布设的条件,全桥共布置15个应变测试截面,共88个测点。其中3#墩南宁侧三角区和拱上竖杆应变测点在不同工况下的应变值如图9和图10所示。

通过图9和图10可以看出:(1)应变测试结果和理论计算结果均十分接近,且各应力值均在安全范围内,表明整个加固过程中结构的实际受力状态与加固预期一致,加固方案是安全可行的;(2)步骤一和步骤三应力变化趋势一致,说明临时斜拉体系与减小结构自重对结构有类似的卸载作用。

4 结语

本文对峦城大桥维修加固中的关键技术展开了研究,利用桥梁检测结果对整体有限元模型进行了修正,对整体分析中损伤较严重部分承载能力不足的问题,提出了采用临时斜拉体系对结构进行卸载的方法。同时,将整体分析的内力作为边界条件,对受力复杂的三角区进行了细部分析。根据整体和细部分析结果提出了相应的加固方案,并通过实际工程加固监测结果验证了理论方法和加固方案的正确性。通过本文的研究得到了以下结论:

(1)在该类型桥梁的加固中,单纯通过减小自重对结构进行卸载往往对损伤较大区域效果并不好。本文提出的临时斜拉体系则可以很好地解决这个问题,可以为类似的工程提供借鉴。

(2)该类型桥梁三角区受力复杂,病害较多,需要通过细部分析才能得到较为精确的结果。本文采用外包混凝土结合粘贴钢板法对该区域进行了加固,加固效果好,值得推荐应用。

参考文献:

[1]刘 斐.近期桥梁安全事故深度调查与分析[D].长沙:中南大学,2014.

[2]王正平.公路桥梁加固工程施工技术及质量控制[J].城市建设理论研究(电子版),2018,253(7):132-133.

[3]周建廷.桥梁加固机理及加固准则探讨[J].重庆交通大学学报(自然科学版),2001,20(s1):26-28.

[4]武同乐,徐 岳.公路旧桥加固效果综合评价方法[J].交通运输工程学报,2005(1):28-32.

[5]李 源,张保印,刘 匀,等.碳素纤维布加固混凝土梁的斜截面受剪试验研究[J].西安建筑科技大学学报(自然科学版),2002,34(1):61-67.

[6]张兴虎,李 源,张保印.碳素纤维布加固铁路桥梁疲劳试验研究[J].西安建筑科技大学学报(自然科学版),2007,39(4):520-523,528.