四种声音:来自“学院光谱”

韦珂 张立 张小黎 罗凯

韦珂(鲁迅美术学院 油画系)

从本科毕业到入研,我经历了从“基础练习”到“创作练习”的转化。那时的我,绘画基础相对薄弱,无论是在画面语言的运用,还是表达主题的深度上,都需要相当大的提升。之后的两年里,我关注更多的是画面内各个元素之间的“咬合”关系,为的是让自己创造的画面更加有机;在这个基础上,我在很大一部分程度上弱化了“形象”的因素,有意让自己更加理解“绘画本体”对于一张作品的意义。到了近阶段,随着我对画面的认识与理解不断深化,我开始真正地把更多的关注点放在内心表达方面,也打算暂时放下“试验性”,准备画出一批相对完整的作品,算是对我这些年绘画历程的总结。但尚未参加过学校外展览的我,仍旧对自己的作品有很大的迷茫与怀疑。

幸运的是,我在毕业前夕,得到学院老师的认可,参加了上海可美术馆举办的12所美术院校联展。我在展览过程中,结识了几位来自不同学校的教师和同学,听取了他们中很多人对自己创作的阐述和分析,很大程度上开阔了原本受地域文化限制的自身思维,使我对自身创作的看法更加客观与多面。也从和大家交流中认识到了自己绘画中存在的问题,这些问题几乎都是平时身处于原来环境中意识不到的。每个美术院校都有自己独特的绘画体系和教育模式,这种极具特色的展览模式给了我很大的启发。

而且在本次乡村美术馆的展览中,我还接触了一些本地村民、中小学生、收藏家等不同身份和年龄段的各式观众,他们分别从不同的角度和方向问了我许多关于我作品本身或是创作的问题。在整合梳理并为他们一一作答的期间,我也发现自己对绘画的认知变得更加清晰与明确;这对于平时只参加过校园内部展览的我而言,无疑是获益良多的。所以本次展览的举行,无论对我个人的影响,还是对全民审美的提升都给予了相当一部分力量。

张立(中国美术学院 跨媒体艺术学院空间影像研究所)

不知何时开始,人类养成了一种习性,我们会像信任自我意识一样地信任语言,这个被我们发明和使用的工具一步步爬向了权力的上游,统治着我们的生活。

《万事通》的故事里,阿肆不断跟不同的人讨论的其实都是同一件事——感情与失恋的错位,成为了内心的症结所在。他渴望在语言作为的行动当中,寻求治愈和改变。朋友、老板、亲人、大师、前任,不同身份的人有着不同的切入点,不同的关系决定着不同的态度,每一个字词微小的改变都有可能颠覆整个句子的意义。每一次讨论,似乎都更深一步,无限接近于发言者真实的想法,可是真实似乎又永远无法企及,大家在各自的路上行走,相互吸引,却永不相交。

在这样的讨论中,语言像杂耍一般地戏弄着人的思考,奴役着我们的感受。一些人尝试着其他的表达,例如片中爷爷,用音乐、用相片、用书法,与阿肆隔空,甚至隔世对谈,企图擦出神经碰触的火花,又如失语的女人,用无声表达实在,让默契可见,漂浮在沉默中。这个全片中唯一不讲话的人或许才可能与主人公心灵相通,实现真正的交流。

学院光谱——全国美术学院师生作品联展,12所专业美术院校的师生汇聚在一起本身就是一次难能可贵的交流,在可美术馆幽静美妙的空间中,相互启发。在展览组织的过程中,师生之间、学生之间、作品之间,无不碰撞激荡,细微而响亮地交谈着,语言有意义,也正在于此种亲密与接近。无声和有声,在这样的一场展览中,盘旋上升,各自化为默契的行动之力,携手向前。

张小黎(中央美术学院 中国画学院)

“学院光谱”这次展览的主题和形式很特别,以1+1的形式将12所美术学院的12对师生组合同台展出。可·美术馆空间开阔,每位艺术家得以展出多件作品或一件大型完整的作品,这样有助于更鲜活、立体和深入地认识艺术家的作品和想法。学生的作品与老师相邻展出,又像一场对话,引人深思教与学的方式,师承与创新的关系。布展和开幕前后,与策展人、老师和嘉宾们交流学习,获得许多宝贵的指导和建议,也了解到不同学校的教学方式和艺术氛围。我觉得这是一次跨学校跨艺术媒介的有效又有趣、充满灵感碰撞的交流活动。

我此次参展的作品,是在导师丘挺老师指导下,近两年的新作。思路主要来源于传统山水画对于时空的认识,道教山水中对于成仙和永生的追寻,以及本科时期学习理工科的一些经验。我感到,虽然当代人与自然有距离,但仍不可避免地置身于宇宙造化的规律中,仍然要理解时间与空间,同样要面对生命的短暂。

古人描绘花鸟和山水,从一花一草中见精微,山水开合间见宏大。古人借由极致的观看寻求维度的超越,从中感悟到”道“的存在。而如今,借助科技,我们得以看到更宽广的世界,宏大可至于星际和宇宙,精微可至于分子和原子,这些又何尝不是世间造化、道的体现呢?

除了对空间维度认知的扩展,我们对于时间的感受也与古人不同。“一瞬间”的概念变得越来越短暂,造成认知的碎片化、扁平化和错综交叠。

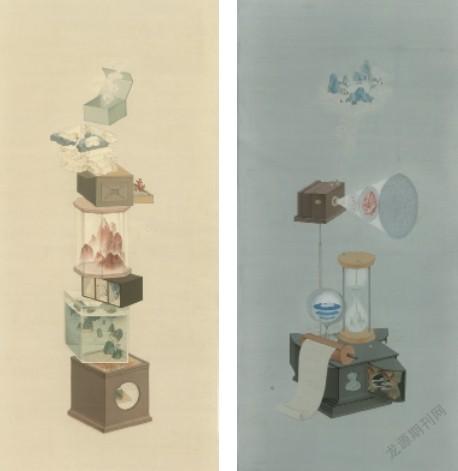

我的作品《十景图》《塔I》《塔II》便从这种错综交叠的感受出发,将分子结构、晶体、宇宙星系、挽救大量生命的盘尼西林分子、象征永生的珊瑚等不同的时空维度或认知体系的物象置于同一画面,表现这个时代对于时空的认知方式,及它们与传统山水所体现的“道”的联系,并由此进一步探问,这个时代我们如何面对生命?向何处追寻永恒?

罗凯(西安美术学院 影视动画系)

《碎戏小城》可以看作为当下中国发展中的一個小城样本,如同大部分发展的三四线城市一样,迅速的扩张中丢失了原来的模样,如碎戏一般。摄影使得本人就像是另外一个人那样出现,是不真实的,是假的,但又是那么真实。人在社会中都有不同的身份以及在其中扮演着不同的角色,在角色的扮演上其实就是一种不真实的自我。面对这种感受,我想用摄影媒介说话。我回到自己的家乡,记录小城里的人物,他们以一种自信、又带着自我怀疑的神态与姿势站立,展现出真正的自己,端庄地摆好姿势,用视觉语言对人物以及不明山景地定格,是对自身处境的下意识表达,是借由相机的一种反抗,却也是借由相机的一种无奈。在创作过程中,与模特朋友们一起交流、互相帮助也是不错的体验,给男性模特化妆时,听到最酷的一句话是:“我这辈子第一次化妆。”

“学院光谱——全国美术院校师生联展”是从美术馆策划视角举办的展览,从作品选择、专题纪录片、布展方式等等我认为都是实验的过程,更是来源于不断地思考。这样的展览组织方式从美术馆的角度考虑,更有利于收集到展览的问题与答案,同样也具有仪式感。

在此次展览前期,策展团队抵达每所院校所在城市,体验每所学院的氛围,深入到每一位艺术家的工作室,探寻他们的工作状态,也对每一位参展艺术家进行专门的访谈,最终剪辑成专题纪录片。这样的体验更能直观地理解美术院校的动态,提供全新的视角,我相信这只是一个开始。在访谈上,策展老师所提的问题也是对我们自己每一个阶段的审视,更加清晰和肯定自己所选择的方向。我认为这些过程的经历才是整个展览最为宝贵的记录。