第一手资料助力历史核心素养教育

许启红

《普通高中历史课程标准》中提出“通过历史学习,进一步了解中国国情,热爱和继承中华民族的优秀文化传统,弘扬和培育民族精神,激发对祖国历史和文化的自豪感,形成对国家、民族的历史使命感和社会责任感”。在高中历史课教学中,对学生进行家国情怀教育最容易触动学生的心灵,会对学生的人生观、世界观产生重要的影响。而第一手资料的运用会大大助力我们课堂的家国情怀教育。

一、第一手资料助力家国情怀教育的实践

抗日战争期间敌我双方在山东台儿庄展开惨烈的激战,在这场战役历时近一个月,日军两万多人,我军也伤亡五万多人。无数的中国军人为了保家卫国,战死沙场。这场战役是极好的家国情怀教育素材。因此,教师需要在课前认真备课,找到更多的第一手资料。有条件的教师可以亲自到台儿庄古城一趟,感受当时的历史,寻找到更多的第一手资料。这样教师在上课时候才会得心应手,不用抱怨缺少第一手资料。利用假期,我自己去了山东台儿庄古城,也有幸寻找到了很多宝贵的第一手资料。在讲述抗日战争的台儿庄战役时,我们可以尝试以下不同特征的第一手资料的利用。

1. 保存的袁家巷巷战弹孔墙图片及当地幸存居民的介绍

材料一:说到这里,李老兴奋地一摊手。顺着老人的目光,记者再次望向这面见证了战斗之激烈的弹孔墙。在台儿庄古城内遗留的53处战争痕迹中,弹孔墙不止李家老宅一处。大战时作为指挥所办公室的西小讲堂,其南外墙上弹孔最为密集,一块不到一平米的砖墙上便有100多个弹孔。台儿庄战役打了接近40天,李敬善老人说,他至今还记得台儿庄大战结束后看到的情景:等战斗结束后,回到这个地方来,那就到处都是残垣断壁了。有让炮火摧毁的,也有日军后来放火烧的。我小时候,老宅这片都是黄土地,回来时光看见地上黢黑黢黑的,不知道是什么。平时地干的时候就是黄土,一下雨就又出现了。那时候我不知道是血。其实,那土里都是血。

材料二:台儿庄大战期间,老百姓全体动员,主动支援抗战。李敬善老人回忆说,当时一听说要跟日本人打仗,全村老百姓都集中起来了,大伙儿把家中的麻袋尽数捐给抗日部队做麻包、修工事;很多人甚至把自家门板都拆下来,捐给部队加固工事。各家各户的大人小孩,只要能动的,全部都去帮忙装土、扛麻袋,干得热火朝天。

——摘自当地老宅主人李敬善接受大众网记者采访时候的讲话

师:展示图片和材料后,提出两个要求:1.请同学们思考并回答,战争本来是军人们的行为,为什么台儿庄当地居民积极支援?2.分别请同学看图片和材料后的体会。

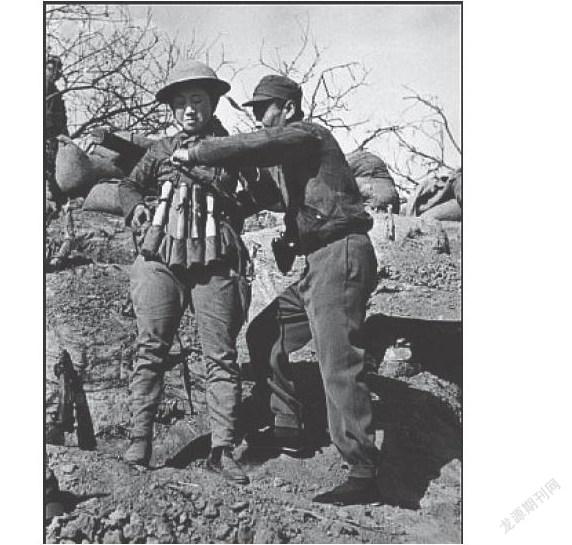

2. 美国战地记着拍的敢死队成员照片

师:这是美国著名战地记者罗伯特·卡帕用镜头记录下台儿庄战役时候,一名敢死队队员在一名老兵的帮助下,把手榴弹绑在身上的照片。展示图片和材料后向学生提问:是什么样的精神在激励着英雄的壮举?假如你当时在战场,你会这样做吗?

3. 抗战老兵的回忆

材料:王清松记得,出征前,师长黄樵松写下了一首《榴花》绝命诗:昨夜梦中炮声隆,朝来榴花满地红。英雄效命咫尺外,榴花原是血染成。石榴树是山东一种常见树种,许多人家种植在庭院,每年五六月间繁花盛开,通红一片。这首绝命诗,在守军之间流传开来。第30师176团3营营长忤德厚组织了40名敢死队员,成功夺取城西北角,只有两名队员返还。 在所有敢死队中,以31师91旅旅长王冠五的57人敢死队最为著名。57名敢死队员身绑手榴弹,手握大刀,与日军展开肉搏,返回时仅剩13人。“幸存的13名队员,其中1人返回途中自杀了,他觉得没完成任务。”赵延庆说。期间,王冠五共组织了三次敢死队,人数多达329名。

问题:为什么那么多士兵踊跃加入敢死队?是什么精神在激励着他们?你有何启发?

4. 台儿庄古城的烈士遗骸坑照片及资料

材料一:中广网济南9月24日消息(记者桂园 山东台记者王磊 通讯员王展)昨天(23日),在台儿庄古城重建施工现场,西门城墙下,清理水系的工人们发现了两具头戴钢盔的尸骨残骸。其中一具遗骸的钢盔多处腐烂,钢盔紧裹士兵头部骨骼,钢盔下有一粒淡白色子弹。遗骸右侧是一根锈迹斑斑的杆状物,露在外面有一米长。

材料二:为准确判断两具大战尸骸的生前身份,2011年10月26日,通过山东大学人类学和考古学专家的双重鉴定,确认逝者为中国籍男性骨殖,年龄分别在25和35岁左右,并根据其装备样式及体内所中弹头型号断定均为中国军人,但名字无从考证。

问题:遗骸发现的价值?谈谈阅读图片和材料的体会。教师在同学回答后可以启发学生:遗骸的发现既直观地反映了当年大战的惨烈,成为见证日军侵华历史的又一重要证据,也从另一方面反映了中华民族誓死捍卫家国、慷慨赴死的不屈精神。

5.《台儿庄战役》拍摄后两岸的报纸介绍

材料:抗日战争八年,是全中国军民,牺牲惨重,抵御外侮,保卫国家的一场民族圣战,这一段20世纪的中国痛史,所有的中国人都应铭记于心,汲取教训。而台儿庄之役,又是八年抗战中最具关键性的一场罕有胜利,中国两岸的政府,不论其政治立场,理应大书特书,载入史册。……80年代后,中共对待民国史已逐渐走向实事求是,1987年(应为1986年)广西电影厂摄制《血战台儿庄》巨型战争影片,相当合符史实,对李宗仁、父亲以及其他国军将领抗日的贡献,都持肯定态度。此片在大陆上映,造成巨大震撼,那是自1949年以来,中国(大陆)人民头一次在银幕上看到了国军抗日的真相,以及国军将士英勇牺牲的形象。

——白崇禧将军的儿子、知名作家白先勇于1995年7月在台北《中央日报》

材料:在《血战台儿庄》中,蒋介石的这个正面形象最主要的就是这样一个情节:国民党师长王炳章在战斗中英勇牺牲后,蒋介石亲自主持了追悼会,这时候天空上有日军的战机飞来扫射轰炸,面对危险,蒋介石临危不乱,发表讲话,镇定自若。陈敦德介绍,这场戏是根据历史档案拍摄的。而这个经典的镜头画面,与大陆此前反映国民党、蒋介石的影片确实有着显著的不同。一年后的1987年,程思远在家中告诉陈敦德,台湾方面反馈说:收到《血战台儿庄》拷贝后,宋美龄和蒋经国都很快地观看了影片,并请国民党中常委的全体人员观看。看完后,蒋经国说:“从这个影片看来,大陆已经承认我们抗战了。这个影片没有往我父亲脸上抹黑。看来,大陆(对台湾)的政策有所调整,我们相应也要作些调整。”不久,蒋经国终于决定同意开放国民党部队老兵回大陆探亲,海峡两岸中国同胞在骨肉分离了37年后,终于把苦苦的乡愁化作了喜悦的重逢,从而揭开了海峡两岸公开互动往来的序幕。程思远谈起此事时非常激动,并欣然题字:“精心策划,促进统一”。

——摘自《人民政协报》

问题:拍摄此电影的价值有哪些?对改善两岸关系产生什么影响?你有何启发?

過程评价:通过这些第一手资料,学生内心会产生强烈的共鸣;通过学生谈论自己的体会,学生会把自己的感悟表达出来,并和同学交流,这样的教学效果肯定会比我们老师的灌输好很多倍。

二、第一手资料对于家国情怀教育的价值

过分依赖教材这类第二手资料很难激起学生的兴趣。教材由于课本本身的局限性,经常只是阐述基本的历史知识和现成的历史结论。加之,由于面临高考的压力,很多老师过分强调死记硬背。学生每天面对的是死板的历史,每天都在被迫学习,围绕着分数去学习。兴趣缺失的情况下,家国情怀教育只能是空谈了。第一手资料由于它的真实性,会大大激发学生的兴趣,激发学生的求知欲,学生的家国情怀,会随着自己对这些第一手资料的自觉感悟而大大升华。

过分依赖教材这类第二手资料很难让学生情感得到真正的升华。依靠教师的灌输,难以真正让学生产生思想的共鸣。即使学生在课堂上会有短暂的共鸣,相信也不会持久。而第一手资料经常会让学生终身难忘,也容易对学生的情感产生持久的影响力。可以想象,看过台儿庄战役袁家巷巷战弹孔墙图片,甚至亲自去现场,对学生思想的影响力肯定会好于教师在课堂的千言万语。看过美国战地记者拍下的敢死队照片,相信每一位同学都会无比感动,都会对英雄产生无比的崇拜;看过台儿庄古城的烈士遗骸坑照片后,相信每一个同学都会感悟到战争的残酷。

第一手资料的运用是家国情怀教育的有效途径,如果有条件的话,教师可以带领学生走出课堂,重访一些重要的历史遗迹。没有条件的学校,教师也要在课前认真准备,大量利用照片、回忆录之类的第一手资料。久而久之,学生不仅会大大提高学生的学习历史的兴趣,学生的家国情怀也会不断升华。

家国情怀教育是我们中国传统文化的重要组成部分,也是高中历史教育核心素养的重要组成部分,也是《高中历史课程标准》对我们老师和同学的要求。作为我们历史老师,要行动起来,多寻找第一手资料,把课堂上成鲜活的课堂,生动的课堂,把家国情怀教育落实到更多的课堂中去,让我们的学生、祖国的后代形成正确的人生观、世界观。