以岗位驱动,颗粒化的创新老年照护新形态教材建设思考

摘 要:中国老龄化进程的不断加快,社会养老供不应求的状况日趋凸显,社会力量参与养老行业已成必然趋势。现有老年服务与管理专业教材存在数量少、质量参差不齐、配套电子资源少,更新周期慢等问题,开发以岗位驱动,颗粒化的创新老年照护新形态教材建设成为加快人才培训的必要手段之一。

关键词:新形态教材;老年照护;颗粒化;岗位驱动

一、背景

中国的老龄化趋势不断加快,2019年末,全国60岁及以上人口占总人口的比例18.1%,其中,65岁及以上人口占比为12.6%,老年人口比重持续上升。随着高龄人口比例的不断增大,失能与失智的比例也会随年龄的增长而增加,专业化养老照护的需求日趋迫切。

依据“9037”养老策略,我国九成的老年人以居家养老为主,但家庭照护能力却日益式微,社会养老服务成为必要助力。现下社会养老服务的现状,养老护理员数量少,对失能老人的照护的需求仅能满足10%,且离职率高,流动性大,多集中在养老机构,因此倡导社会力量参与养老服务供给对于缓解社会养老供需矛盾存在重要意义。新形态老年教材的研发,将成为提升照护人员专业素养的重要内容。

二、现有老年服务与管理专业教材状况与问题

(一)教材现状

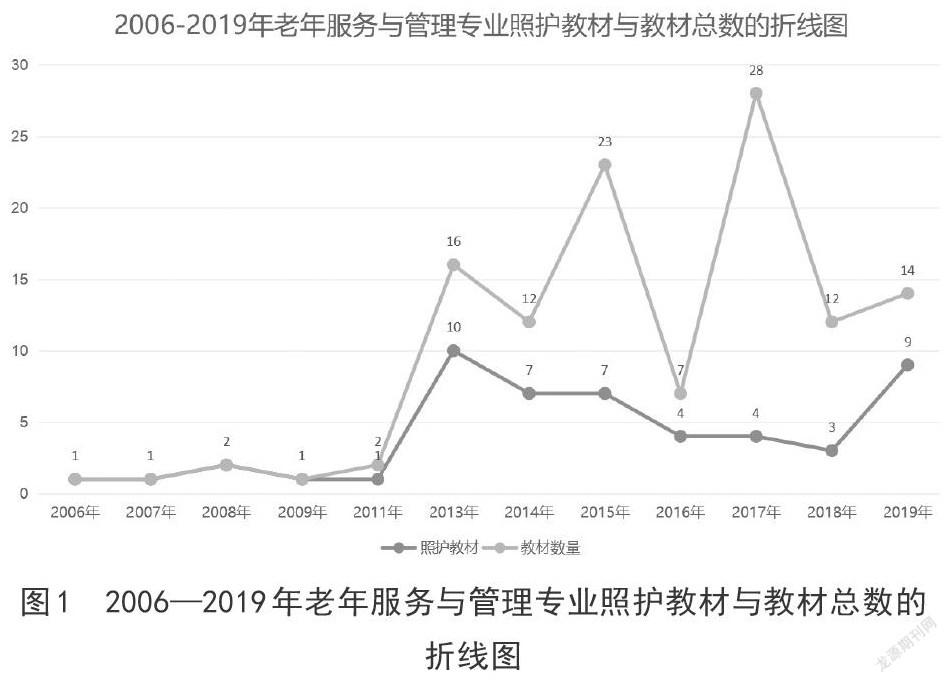

老年服务与管理专业教材(后续提到将“老年专业教材”指代)无论在专业性和规范性都优于市面上一般的养老照护培训教材,因此,笔者通过对教材收录较为齐全的博库网进行搜索,从2006—2019年的老年专业教材,将基本符合教学需要的教材遴选入内,(对于医学、社工、管理等其他交叉学科教材不做统计)总计118种,其中涉及老年护理、照护、生活照料的教材占比42%,照护类教材一直占据主要地位,且从近两年来有逐渐增长的态势(见图1)。教材数量从2006年到2019年呈波动上升趋势,2013、2019年分别出现高峰,这个与老年服务与管理类的专业开设、国家政策引导具有较强的关联性。教材的内容中排名前四的是照护、心理、机构管理、膳食、法律,且学科种类趋于多样化,尤其是在2015、2017、2018这三年其他类型的教材数量在不断增长。

(二)问题

教材数量少:从2013—2019年,老年专业教材的出版数量在10本上下,而高职院校对于教材选择的质量和新颖性要求相对较高,符合要求的教材少。由于知识信息的不对称,专职教师很难选到合适教材。

由于在2013年之前,专业开设较少,专业教材一般都是校本教材,出版的教材印刷数量也很少,一般按照预定数量进行文印,出版成本高,因而老年专业教材数量少。

更新周期长:老年教材更新周期5—7年,并存在教材知识的更新不足,与产业发展步调脱节的现象。高职院校都需使用近三年教材,因此即使优质教材三年后没有更新也会迫于淘汰,教师只能选择教材出版时间较近,而质量略逊的教材。

教材形式与需求脱离:老年专业教材基本是纸质教学资源,配套电子资源少。老年专业教材的更新周期长,因此教材需要不断更换,教师的备课难度增大。教材呈现形式有限,仅采用文字、图片、流程图等纸质教材常用的呈現形式,无法呈现操作细节,实践指导性差。没有教材统一、规范操作指导,在实践教学中,只能依照专职教师的个人经验进行教学,因而科学性和规范性也有待提升。从长远来说,对专业的职业化、专业化发展不利。

教材知识组织有待改进:大多数教材以学科框架来编排内容,理论偏多,实践指导简略。对于高职学生来说,学科知识的学习较为枯燥,容易使得学生丧失学习兴趣,且部分教材参考护理、康复专业教材的知识点较多,理论详实,在老年行业实际岗位上却缺乏适用性,涉及操作的部分又显得相对简略,也导致学生毕业后弃之不用。知识点、技能点和岗位任务点的对应和适用性需要仔细推敲整理。

教材使用率低:手机等移动终端的普及,学生在课堂中手机使用率高,教材使用率低,只是在划重点突击考试时使用。对于不少学生来讲,教材只是对付考试的工具。

三、问题分析

通过对问题的分析和梳理,考虑一下三个影响因素:使用人数、教材组织形式和教材呈现形式。

拓展使用人数:通过对老年专业教材问题的梳理,首要影响因素就是教材使用人数少。教材使用人数有限,教材制作开发成本提升,进而影响教材更新周期。同时教材使用人群的需求不够精准,教材组织形式不能满足需要,影响使用体验,教材使用率较低。

变革教材组织:养老行业内存在操作标准不统一、照护质量不高的问题突出,且一线照护人员年龄大,学历偏低,在教材组织上需突出问题和岗位任务导向,以增加其可读性,提高教材使用频次。

创新教材形式:互联网和移动终端的普及,人们对信息呈现的要求日趋便捷化、零碎化。纸质教材是教与学的主要依据,但视频、音频等信息载体优势突出,如何在纸质教材引入电子教材,需要努力创新的方向。

四、教材改革思考

(一)教材使用对象分析

1.教师

教师作为专业教材的选择者和使用者,对教材的规范性和专业性要求较高,对于部分老年专业教材的缺陷,部分教师更愿意选择专业强但与老年服务行业相关度不高的其他专业教材。且不是所有专业教师都愿意根据老年服务岗位需求进行课程内容重新整合,因此教材需突出专业性与适用性。此外,信息化教学已经成为现代职业教学的必要形式,PPT、题库等电子教材的提供将减轻教师的备课难度,将成为教师选择教材的有利因素。

2.学生

学生作为专业教材的主体使用者,对于教材的满意度有着直接的发言权,但是有关高职教材学生满意度的调查却较少。2017年对江苏省6所不同地区,不同性质的高职院校,25个专业的学生的调研显示,高职学生对教材的总体的满意度介于一般与满意之间,未达到满意标准,配套资源的满意度较低。

在实际教学过程中,部分学生反馈,“专业教材缺乏专业性,作为一般读物即可,不适合作为教材”;部分学生仅在上课期间使用,或者干脆连书都不带,毕业之后便立即将书本售卖。也有部分学生认为“教材的难度太大,学得非常吃力”,而此类教材一般是非本专业教材。毕业生在遇到养老相关知识瓶颈时,多会选择求助教师提供帮助,能参考教材的学生较少。

3.养老服务从业者

养老服务行业的核心力量是养老护理人员,其年龄大,专业素养低是普遍存在的长期现象。养老护理人员素质不提高,护理质量难以提升,因此在职的养老护理员和未来即将进入养老行业的富余劳动力应是老年教材使用的主体。随国家银发积分银行和志愿养老互助服务体系的逐步建立,志愿参与老年照护的年轻老年人及志愿者,也将逐步成为老年专业照护教材的使用者。

目前教材的设计将高职院校的专业学生作为教材使用的主体,需将教材的使用人群和主要目标应当予以拓宽。全国老年服务与管理专业毕业生总数仅有4554名,而在校生仅3638名,教材印刷的成本高,定价也就随之增加。老年专业教材开发时应把养老服务从业者、涉老行业管理人员、家庭有照护需求的一般人群作为教材使用的主体,在增强可读性的同时兼顾专业性和适用性,通过教材使用对象的增加,降低成本,提高质量。力求使不同教育层次、专业背景的人都能借由教材获得老年照护的基础知识,通过全民普及来实现社会养老需求的满足。

此外,随着混合式教学的普及,调查显示,82%的学生愿意使用智能手机进行移动及碎片化学习,愿意教师利用手机来辅助教学。因此,电子教材资源的开发无论在教师还是在学生层面有着较大的需求。

(二)教材开发主题

中国老龄化中失能、失智老年人的照护是刚性需求,老年照护的“科学性、技术性、社会性、服务性”等专业特性被欧美国家广泛认可,老年照护领域的教材可研究领域空间较大。养老护理员流失率高,人员更替频繁,教材作为职业能力培训的主要依据,在提升专业素养方面发挥了重要作用。因此老年照护的教材开发应是主要方向。

(三)以岗位任务组织教材

老年照护行业知识广泛,涉及学科多,应根据岗位需求,难点分析,择选适用性知识点和技能点来探索问题解决。在学科框架下,以岗位任务的分类设计目录,以实现问题解决的快速索引,方便使用者参考,提升教材使用体验。教材内容围绕老年人生活照料、应急救护技术、基本康复运动治疗、心理慰藉、阿尔茨海默病防治为核心知识进行建设,打破学科的框架壁垒,以实用为第一要务,根据岗位知识技能需求,融合各学科内容。教学单元内容安排需分“核心知识点+技能操作+工作流程+知识拓展”四块板块进行递进式组合,让不同教育背景的人选择阅读,让其在问题解答与问题产生的过程中体验知识的递增。通过以岗位驱动教材的学习,让教材使用者能快速投入工作与学习,旨在快速脱盲,纠错,助其提升专业性。

(四)颗粒化教学资源

信息化教学资源的颗粒化是基于一定的教学目标,围绕若干个知识点或技能点有序重构,具有一定级别的相对完整、稳定的信息化教学资源存在形式。通过对岗位任务的深度解析,进行深度组合加工,实现信息化资源的高效整合。

根据信息化时代对信息要求,“纸质教材”+“数字资源”的新形态教材日趋迫切。数字教材资源需要短小精悍,通过视频、音频等信息载体降低教材使用的文化要求,实现可视化资源富集。以岗位任务的需求对信息化资源进行颗粒化编辑,通过图片、文字将知识点标注视频中,以音频与视频展示完整过程,将点面有机融合,实现信息的高效传递。以操作视频为例,将操作技能按照步骤细分切割,将操作的关键步骤制成2~3分钟的微小视频,对易错手法制成2~4秒的动图,让教材使用者利用零碎时间进行反复视频学习,提升技能水平。同时可将教师的微课资源作为增值产品,供教材使用者自行购买。

(五)创新型教材

纸质教材作为固定保存的载体,通过手机等移动终端,将信息化教学平台的视频、微课、音频等电子教材形成二维码放置纸质教材中,将纸质教材的知识的系统性与结构性,与电子教材的可视化特点有机结合。借助信息化教学平台的资源作为知识延伸,同时实现电子资源同步更新和教材用户信息的数据记录,让教材的生命力更强。

通过旁白的分組讨论专区设计,将课程知识树、主题讨论等交互讨论任务插入在知识点旁白,通过手机扫图识别,登入信息化教学平台实现交互式学习,提供高质量的教学交流体验。通过在手机终端,进行课后即时测验,成绩及时反馈,支持反复题库训练,学训一体。

(六)信息化教学平台

通过信息化教学平台,将新形态教材与课程进行紧密连接,将更新周期较长的文字信息与更新较快的数字资源相结合,使得团队协同建设新形态教材得以实现。在信息化教学平台,实现视频、音频等电子教材的更新,通过旁白交流区将教材使用的体验和反馈进行收集,形成用户数据分析,为下次的教材更新提供方向。同时将5—8分钟的教师微课视频上传在教学平台,实现增值服务。以信息化教学平台为基础,形成以专业教师、教学平台管理员、教材编辑多位一体,协同推进教材持续建设,使得教学资源库与配套新媒体教材同步改进,更新教材内容。

五、总结

以学定教,构建以教材使用为中心,以岗位任务为驱动的可视化教材,通过手机等移动终端登入信息化教学平台,适用于各类教材使用者自主学习,实现学习的自主性、颗粒化、高效性。通过信息化教学平台,促进信息化手段的交融和协调,增强学生的学习兴致,通过开发微课版纸质教材和在线课程相结合等形式,满足用户需求,适应市场变化。利用旁白设计,体验开放式、交互式学习。

参考文献

[1]国家统计局.人口总量增速放缓 城镇化水平继续提升[EB/OL].http://www.ce.cn/xwzx/gnsz/gdxw/202001/19/t202001

19_34154542.shtml).

[2]郭丽娜,郝勇.个体健康、家庭照护和社会供给:谁更影响老人的居家养老服务需求[J].西北人口,2019,40(05):36-49.

[3]韦生源.广西院校养老服务专业建设中师资、课程、实践等关键环节问题研究——以老年服务与管理专业为例[J].当代教育实践与教学研究,2019(96):111-113.

[4]曹培培,郭胜.教育信息化背景下高职教材学生满意度调查[J].天津职业大学学报,2017(2):91-95.

[5]王天鑫,韩俊江.我国养老服务人才培养的现状、问题与对策[J].税务与经济,2018(06):52-57.

[6]彭燕,钟海峰.基于智能手机的大学生混合式学习模式探索——手机多元使用的新渠道、新思路[J].中国青年社会科学,2018,37(05):46-51.

[7]曹培培,韩小燕.微课与新形态高职教材建设研究[J].青岛职业技术学院学报,2016(06):51-53.

[8]陈利利.基于医养融合的老年服务与管理专业课程改革——以重庆传媒职业学院为例[J].年轻人,2019(19):5.

[9]王成,丽萍,季荣等.信息化教学资源颗粒化建设与思考——以浙江省在线开放课程“服装面料认识与鉴别”为例[J].纺织服装教育,2017,32(04):294-297,301.

[10]教材同步性微课:微课与课堂教学整合的实然样式——以数学学科为例[J].教育导刊,2017(03):59-63.

[11]周建国,税梦玲.“互联网+”思维下数字艺术类教材开发实践[J].出版发行研究,2016(06):53-55.

作者简介

冯戴豪(1989.02—),汉族,女,浙江瑞安,浙江东方职业技术学院、人文学院、民政康养教研室副主任,助教,研究生,老年服务与管理专业的教学与实践方向。

课题名称:浙江省高等教育“十三五”第二批教学改革研究项目——高职院校老年服务与管理专业教材改革研究(JG20190908)。