陶瓷工业废弃物在彭城镇传统建筑中的再利用研究

张娟 ,董虚怀 (北方工业大学建筑与艺术学院,北京 100144)

1 研究背景

我国陶瓷产业历史悠久,拥有庞大的生产量和出口量,但也带来大量的陶瓷工业废弃物。相关数据统计,近年来我国每年产生的陶瓷工业固体废弃物高达1300万吨。废弃物合理化处置利用尤为重要。本文将以彭城镇为例,探讨陶瓷工业废弃物在建筑中的直接再利用方式。

彭城镇位于河北省邯郸市峰峰矿区中部,是我国磁州窑文化中心,其制瓷业始于宋代。是北方民间瓷的突出代表。以匣钵为代表的陶瓷工业废弃物再利用于建筑中的做法,在彭城镇明代遗址中已有发现。20世纪80年代末,随着窑炉技术的革新,匣钵不再是烧制陶瓷的必用窑具。但至今在彭城镇,凡是窑址、陶瓷作坊、陶瓷厂附近的传统村落内,仍随处可见以陶瓷废弃物为材的民居建筑。充分体现当地建筑技术与陶瓷工业文化的融合。

2 陶瓷工业废弃物主要特征与分类

2.1 主要分类

陶瓷工业废弃物主要指在成形、干燥、施釉、搬运、烧成、贮存等工序中产生的废料、废水、废气等。其中,经简单工序处理,即可直接再用于建筑中的固体废弃物是本文研究对象。

根据产生废料所处的阶段不同,主要分为以下三类。

(1)废弃坯体。是指陶瓷制品焙烧之前所形成的废料,包括上釉坯体和无釉坯体废料。

(2)废弃窑具。是指在烧制过程中,为防止坯体与火焰直接接触所使用的器具。

(3)烧成废弃物及废弃碎瓷片。是指在陶瓷烧成后产生的无利用价值的废瓷,或在运输、贮藏、使用等过程中产生的破碎陶瓷。

2.2 可再利用废弃物的材料特性

2.2.1 废弃坯体及烧成废弃物

陶瓷坯体作为陶瓷制品生产前的物质,与陶瓷成品具有形似的材料属性。材料成分以粘土(结合剂)、长石(熔剂)、石英(骨架)为主,其材料决定了废弃坯体及烧成废弃物具有良好热稳定性和强耐酸腐蚀性特征,适于再利用为建筑材料。

2.2.2 废弃窑具(匣钵)

匣钵是彭城镇的主要窑具之一,在我国隋唐时期已发展成熟,适用范围遍布全国。窑具形态类型较多,其中以“单体匣钵”(钵形匣)和“叠烧匣钵”(筒形匣)两种形式最为常见(图1)。

图1(a) “单体匣钵”与(b)“叠烧匣钵”

单体匣钵出现较早,使用中一个匣钵内只装烧一件器物,用以烧制精致细瓷,多用于官窑。而后为提高产量,发展了覆烧法,形成叠体匣钵形式,即一个匣钵内可垫放2-10件器物同时烧制,多用于北方民窑,生产陶器和粗瓷,如彭城窑场。

匣钵材质与建窑的耐火砖相似,表面不挂釉,较粗糙。颜色以瓦红色为主,由于火候的不同,会略有差异。

3 彭城镇陶瓷工业废弃物在建筑中的再利用方式

在彭城镇,废弃坯体、匣钵、陶瓷碎片等为代表的陶瓷工业固体废弃物,由于具有较强力学性能及耐火性,使其经简单处理即可直接再利用作建筑结构构件、建筑装饰材料、基础设施及景观小品等建造材料。具体应用如下。

3.1 用作建筑构件

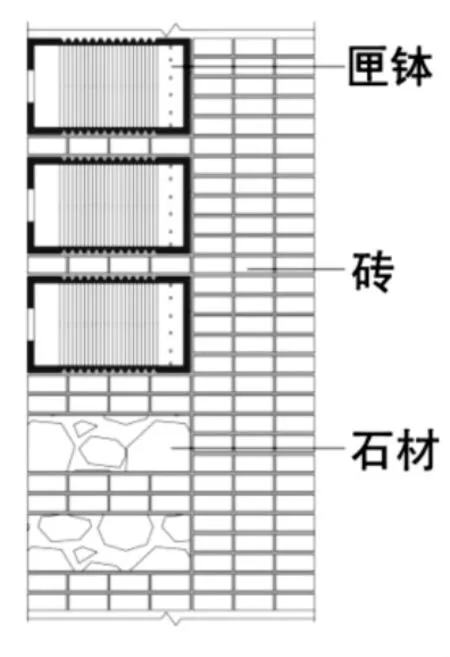

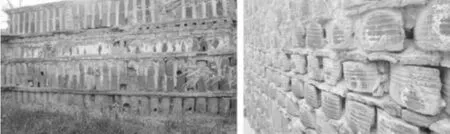

“匣钵垒墙”是陶瓷产业废弃物在建筑中最为广泛的应用方式。根据砌筑方式(“横垒法”和“竖垒法”)及匣钵种类的不同,可用于建筑承重结构或非承重结构。

3.1.1 用于建筑承重结构

作为建筑承重构件,主要采用匣钵“横垒法”叠错式砌筑。形成由碎瓷片和黏土填充夯实的匣钵与砖角柱结合的承重墙(图2),或由内层砖墙与外层封闭中空匣钵墙组合的“双层墙”结构(图3)。通常,横向匣钵之间以一块竖放的砖相间隔,或直接以黏土粘结;纵向两排匣钵之间由一或二层横砌砖间隔。匣钵底朝外放置。

图2 与砖角柱结合

图3 双层墙结构示意图

图4 “横垒法”用于窑炉建筑外墙

“双层墙”结构在彭城镇出现较早,且主要应用于窑炉建筑(图4)。随着产业衰落,匣钵大量减少,而改用单层匣钵墙。据记载,尽管是在材料紧缺条件下采用的营建方法,匣钵墙建筑的物理环境却是优于砖墙建筑。

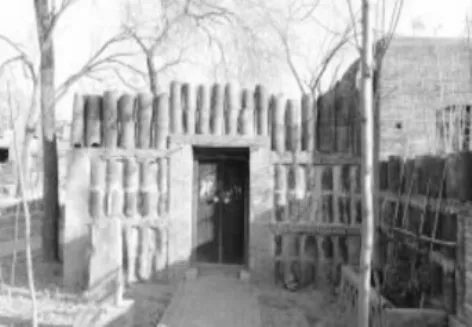

此外,还可采用一些灵活的应用方式,如在建筑门廊处多将匣钵以柱子或柱头的形式,起到承重作用;以及用作水槽支撑构件的方式(图5)。

图6 对齐式和叠错式“竖垒法”

3.1.2 用于非承重结构

作为建筑非承重结构构件,对于匣钵的形态完整性等要求相对较低。通常以“竖垒法”砌筑方式,将尺寸相同匣钵以对其或错落的方式整齐排列,用作建筑非承重墙(图6),或其他围护性构件材料。

图6 对齐式和叠错式“竖垒法”

如图7,不同尺寸、形态的废弃匣钵以一定方式排列于屋顶上,起到女儿墙的作用,是彭城镇传统建筑中常见做法,甚至用于新建筑中。如图8,将匣钵沿垂直方向叠垒一或二层,用作建筑底部外层加固、院落围栏,或河提护栏等,起到维护作用。

图7 匣钵用于建筑女儿墙

图8 匣钵用作围护结构

3.2 用作建筑装饰材料

通常,陶瓷工业生产过程中产生的各类固体废弃物,经过简单清理,均可用作建筑装饰材料。依物尽其用的原则,多选取不具有结构特性的坯体碎片、匣钵碎片、陶瓷碎片等作为装饰元素,其再利用方法更为灵活多样。

如图9,以切匣钵底为材,通过不同的组构方式,形成建筑墙面装饰。如图10,彭城镇陶瓷七场旁新建的孝廉馆的室内装饰,是由废弃陶瓷坯体经过重新上釉、上色、打蜡,以干挂法置于墙体表面,形成一种色泽鲜艳、质地上成的装饰元素。

图9 匣钵碎片用做墙面装饰

图10 废弃陶瓷坯用作装饰壁画

3.3 用于市政设施及景观设计

3.3.1 用于道路铺装

在道路铺装中,多以匣钵碎片、陶瓷碎片等为材,根据材料自身材质纹路的不同,拼接组合成多种花案纹样,增强道路铺装的多样性和趣味性(图11)。

图11 匣钵及陶瓷碎片用于铺路

3.3.2 用于基础设施

在传统村落及现代城市的街道、广场及院落中,将固体废弃物用作如台阶、坡道等市政基础设施,或是座椅、桌子、垃圾箱、井口等公共服务设施的做法极为常见(图12)。

3.3.3 用于景观小品

陶瓷工业废弃物亦可用作具有雕塑及装饰性的城市景观小品中,如图13。

图12 碎瓷片用于井口

图13 用作城市景观柱廊

以及其他设施小品,如抱鼓石、屋檐、门楣、影壁、护堤、花坛,或是以花钵形式独立存在。结合艺术设计与加工,形成传统绘画纹样或艺术图案,增强其产业文化性与装饰艺术性。

4 保护传承面临的问题

瓷工业废弃物作为可再利用的材料资源,在彭城镇传统建筑营造中得到广泛应用,为地方性生态设计积累大量经验。然而,随着时间流逝,建筑物不断受到自然及人为因素的破坏,逐渐出现破旧、老化、腐蚀、塌陷等情况。研究中,通过大量实地考察、建筑测绘、环境数据监测、访谈等方式,发现其在建筑营建技艺、风貌保护与传承等方面所面临急需改善的问题:

首先,由于建筑结构形式所限,建筑开窗设计较小,房间内自然通风、采光较差;其二,随着产业衰落,匣钵大量减少,建筑墙体多为损坏的匣钵与砖结合,与早期完整匣钵填充墙相比,保温隔热性大大降低;其三,由于疏于维护,现存建筑中匣钵等材料及其连接构件的老旧、破损、脱落情况严重,影响建筑结构安全性,也增加了建筑室内热量流失;其四,建筑立面材料的缺失,使传统民居的历史风貌与建筑特色大打折扣。另一方面,伴随环境恶化,使居住者对建筑使用及更新改造产生消极态度,更不利于传统民居建筑的保护与传承。

因此,重视所面临的问题,继承发展材料再利用策略在当地建筑营建中技艺,提升建筑生态品质,是本研究的重要初衷,也将是后续研究的重点内容。

5 结语

本文在坚持可持续发展及地域文化保护原则下,通过系统的资料采集与分析,以彭城镇为例,探讨陶瓷工业固体废弃物直接再利用于建筑结构构件、建筑装饰构件及景观小品等领域的适应性设计与方法。结合现代化技术手段,为进一步发挥可再利用材料性能优势,提升建筑生态品质及传承发展的后续研究提供基础与前提。实现陶瓷工业固体废弃物的合理化回收、处理,及多元化再利用策略。