人工真皮联合负压封闭引流技术修复糖尿病足跟部骨外露15 例

邹利军 李炳辉 鲍琼林 周云华 罗颖琪 邹新华 杨鸿*

随着糖尿病发病率的逐年升高,糖尿病足跟溃疡临床上较为常见。该溃疡创面常伴有跟骨外露,既往常外科清创后利用小腿或足弓部位带蒂组织瓣移植或外科换药待肉芽组织生长后游离皮片植皮,前者疗效受下肢动脉供血影响且有一定手术难度,后者有骨外露长期不愈风险。为使该类创面既能较快愈合,又能保持良好负重及行走功能,自2012 年8月至2017 年8 月,本院在传统方法的基础上结合人工真皮修复糖尿病足跟部骨外露15 例,取得了满意疗效,现报道如下。

1 资料与方法

1.1 一般资料

选取本院2012 年8 月至2017 年8 月收治的2 型糖尿病足跟部骨外露患者15 例,男9 例,女6 例,年龄43 ~72岁,平均(54.6±3.2)岁。2 型糖尿病病史最长25 年,最短3 个月; 所有病例均为负重区; 跟骨结节外露2 例,跟骨后外侧外露8 例,跟骨窦道2 例,伴有踝关节骨髓炎2 例,骰骨骨髓炎3 例。跟骨皮肤软组织缺损大小为4 cm×3 cm ~10 cm×8 cm,平均(5.6±1.4)cm×(3.5±0.8)cm。细菌培养: 金黄色葡萄球菌生长7 例,大肠杆菌生长3 例,非溶血性链球菌生长2 例,不动杆菌生长2 例,1 例无细菌生长。纳入标准:患者年龄18 ~80 周岁;符合糖尿病足的诊断标准(糖尿病足Wagner 3 级);依从性良好。排除标准:肢体出现坏死,需要手术截肢的患者;踝肱指数(ABI)<0.6;严重心肾功能不全患者;合并严重的精神疾病患者;糖尿病足溃疡,伴重度感染;重度营养不良患者;伴有其他严重全身性疾病而不能耐受手术的患者。

1.2 治疗方法

1.2.1 血糖控制

所有病例入院后每天监测血糖7 次(空腹+三餐前+三餐后2 h),使用人胰岛素类似物皮下注射控制血糖,保持空腹血糖在6 ~8 mmol/L,餐后血糖在9 ~11 mmol/L,部分血糖控制不良病例加用口服降糖药物联合降糖。

1.2.2 病灶清除

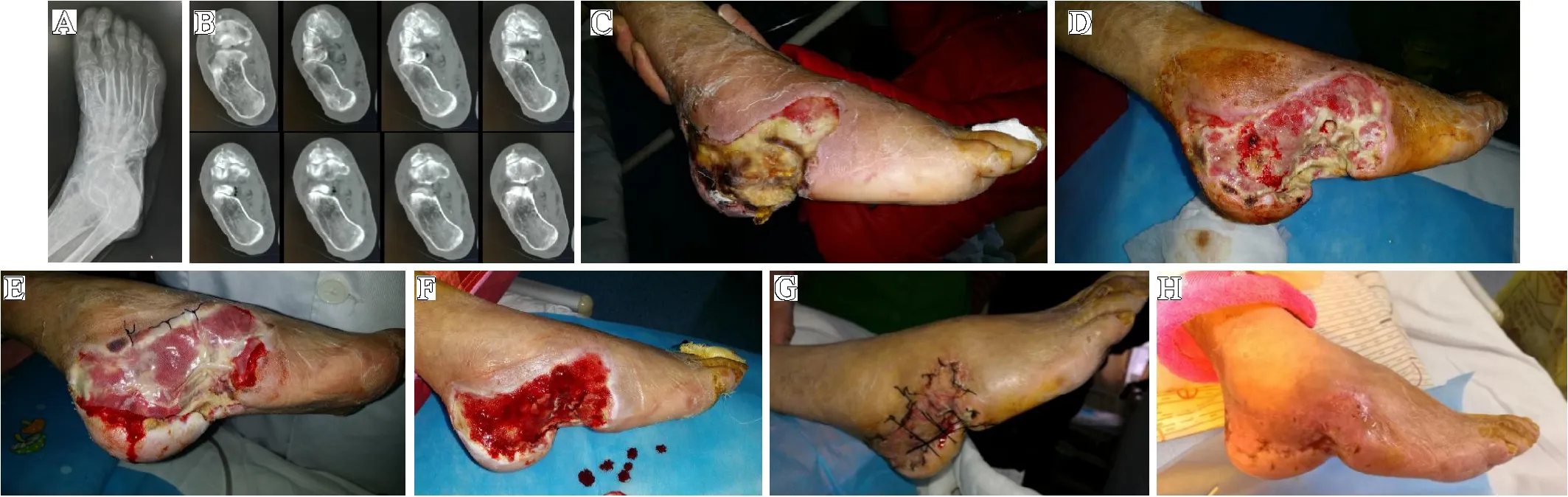

跟骨软组织缺损创面使用清创术清除坏死及炎性肌腱、筋膜、皮肤组织;骨髓炎患者根据X 线和CT 片提供的病灶部位(见图1A、1B)或窦道造影提示的病变范围进行病灶清除,刮除死骨,凿除窦道周围硬化灶至健康骨组织,以1%碘伏溶液浸泡伤口,进行局部清洁消毒(见图1C、1D)。

1.2.3 创面修复

足跟感染病灶清除后,创面使用一次性负压材料持续封闭式负压引流,期间根据情况使用抗感染溶液进行冲洗创面及负压材料,直至创面感染完全控制,在外露骨组织及新鲜肉芽组织上覆盖人工真皮(皮能快愈敷料,日本GUNZE 株式会社),人工真皮与创面基底贴附不留间隙,周围用丝线缝合固定(见图1E、图1F),术后5 d 换药,随后每周换药3 次,至术后3 周,行二期自体皮片移植术,石膏托外固定制动,2 周后创面愈合(见图1G、图1H)。

图1 A.X 线片示骰骨破坏,部分骨质吸收、水肿;B.CT 示骰骨水肿、周围软组织炎性改变;C.足跟部溃疡创面清创前;D.足跟部溃疡创面清创后;E.人工真皮移植5 d;F.人工真皮移植3 周后;G.自体皮移植术术后1 周;H.自体皮移植术术后2 周

1.3 观察指标

观察并记录创面愈合率、平均住院时间、溃疡愈合时间。观察并记录患者术后包括创口感染、创口出血、神经损伤、过敏反应等并发症及不良反应的发生情况,并计算并发症发生率。观察患者术后3 个月、6 个月、12 个月随访时的情况,X 线复查确定是否复发。

1.4 疗效判定标准

优效:治疗后,创面完全愈合,皮肤柔软有弹性,无增生性瘢痕,无骨髓炎表现;显效:创面完全愈合,皮肤柔软,弹性弱,无增生性瘢痕,无骨髓炎表现;有效:创面大部分愈合,换药治疗创面愈合后部分增生性瘢痕,无骨髓炎表现;无效:创面未见缩小或继续扩大,肉芽增生缓慢或有老化迹象,存在骨髓炎表现。总有效率=(优效+显效+有效)/例数×100%。

2 结果

15 例患者在前期创面清创治疗后行人工真皮移植手术治疗,其中手术时间50 ~90 min,平均(67.3±14.1) min; 住院时间28 ~49 d,平均(32.4±14.6) d; 术后创面愈合时间14~27d,平均(21.3±7.6)d。15 例患者术后随访12 个月,12 例足跟皮肤溃疡痊愈后无复发,外观良好,行走无疼痛,无骨髓炎复发,优效率达80.00%;2 例足跟皮肤溃疡痊愈后无复发,外观良好,行走无疼痛,皮肤弹性弱差,无骨髓炎复发,显效率达到13.33%;1 例植皮后皮肤部分边缘坏死,经门诊换药1 个月愈合,显效率达到6.67%。所有患者足跟部溃疡创面完全愈合且无复发,总有效率达到100%。

1 例溃疡伴跟骨骨折患者在创面完全愈合随访半年后行二期钢板内固定矫形手术创面延迟愈合。所有病例住院期间均未发生创口感染、创口出血、神经损伤、过敏反应等并发症及不良反应;无臃肿及明显瘢痕增生,未见明显色素沉着;在随访时足底负重区已角化、变厚,行走无再发皮肤破溃,基本满足负重行走的需要。

3 讨论

糖尿病患者随着病程加重,糖尿病周围神经病变和周围血管病变逐渐加重,踝部及足跟感觉功能减退,毛细血管闭塞,加之足底压力高,负重压力大,皮肤角化层厚,皮下软组织薄弱,极易引发溃疡,是糖尿病足溃疡好发部位之一[1]。糖尿病足跟部溃疡常有严重感染,且伴有肌腱和骨组织外露,是糖尿病患者致残、致死的重要原因之一,也是截肢的主要危险因素[2]。临床上对于糖尿病足跟部骨外露创面的治疗一直是难点,既往多选择组织瓣修复,手术操作较复杂、技术要求高,存在皮瓣坏死及行走功能下降等风险[3]。负压封闭引流技术(VSD)及人工真皮两种技术显著改善了糖尿病足创面的预后。虽然这两种技术都被证明是有效的,但单纯VSD 修复骨外露创面较困难,包括肉芽组织生长不足、修复时间长、上皮化失败等。与之相比,人工真皮联合VSD是一种更有效的方法,具有疗效可靠、并发症更少、复发率更低、较大程度保留功能及外观优美等优点[4-5],减少了住院时间,保证了治疗质量和远期预后,有一定优势。

VSD 是以聚乙烯酒精水化海藻盐泡沫填塞创面,引流管连接负压源,聚氨酯生物半透膜覆盖、封闭使整个创面处于封闭负压引流状态,负压形成的机械作用包括:隔绝创面与外环境之间的感染机会,促进创面及腔隙坏死组织和细菌清除,防止感染;降低组织间压,减轻肢体水肿,有助于创缘收缩;增加微循环流量,促进创面肉芽组织生长,增加纤维连结蛋白含量,加速修复细胞增殖,促进创面愈合。相比于传统换药,VSD 清创更加彻底、方便,最大程度地保留健康组织,治疗时间更短。皮瓣移植手术是治疗糖尿病足骨外露创面有效的常用方法[6],但前提是要求供区外形及血供良好,而糖尿病骨髓炎患者常常感染较重,存在局部组织微循环障碍,皮瓣移植后外观臃肿及关节功能不良,并且许多糖尿病患者认为供区新创面等难愈合等心理障碍而拒绝此类手术; 即使是进行了该类皮瓣手术,仍存在皮瓣供血不足而坏死的可能。虽然延迟皮瓣能减少皮瓣坏死概率,促进创面愈合,但需要二次手术且时间较长也常常不被采用。

人工真皮联合VSD 近年来在国内外各种复杂组织缺损创面包括骨外露、肌腱外露、恶性肿瘤切除后、大面积软组织缺损等有较多的报道[7-12],但在糖尿病足骨外露创面方面鲜有报道。20 世纪80 年代以来,来源于猪腱的无末端胶原蛋白人工真皮被广泛应用于深度烧伤、瘢痕挛缩、肌腱及骨外露等创面上,取得了较满意的临床效果。人工真皮由硅胶膜外层和胶原蛋白内层构成的双层结构,外层具有防止细菌侵入保护作用,内层充当真皮网状支架,便于毛细血管和成纤维细胞迁移长入,生成类似于真皮结构覆盖骨、肌腱。人工真皮覆盖创面5 ~7 d 后揭掉外层硅胶膜,14 ~21 d 后纤维母细胞和毛细血管长入逐渐被降解的内层胶原蛋白,肉芽组织增生并覆盖骨与肌腱。同时,肉芽组织中毛细血管新生使创面呈现粉红色,有利于0.15 ~0.25 mm 厚薄层表皮形成完整的皮肤结构,此时移植自体刃厚皮片既能完成全层皮肤缺损修复,又保证创面的形态和质地接近正常皮肤。

本组15 例糖尿病足跟部骨外露创面清创后一期行VSD,既有效地控制了糖尿病足的感染,又减轻了创面局部水肿和缩小了创面范围。二期采用人工真皮促进肉芽组织覆盖骨外露创面,有利于自体皮片的成活,能较好地达到创面愈合的目的。另外,由于人工真皮在骨外露创面上提供一种网状胶原支架,周围同源细胞能快速迁移长入且自身逐渐溶解吸收,使得创面快速愈合的同时保证了创面愈合部位皮肤软组织的形态、结构和功能的本性,从而确保足跟部骨外露创面全部愈合,皮肤颜色及弹性良好,外形及功能满意,均获得良好效果。因此,应用VSD 联合人工真皮修复糖尿病足骨外露创面,不仅降低了其手术难度和保证了临床疗效,又避免了切取组织瓣对肢体造成新的损伤及组织瓣缺血坏死的风险;而且有一定的抗压能力及抗摩擦能力,能够满足了负重行走的需要,在修复糖尿病足跟部骨外露上具有明显优势,值得推广。

然而,人工真皮联合VSD 的使用仍存在着一些局限性,如糖尿病足感染特别严重、组织完全坏死、下肢主干动脉狭窄或闭塞等;负压封闭引流装置及人工真皮价格昂贵;VSD适应证、禁忌证的把握及术后临床管理,要求经治医生及护士具备一定的临床经验和专业技能。人工真皮修复糖尿病足创面时有以下注意事项[13]:术中人工真皮可以用生理盐水浸泡但不能用医用酒精浸泡,后者会使其溶解;人工真皮遇血凝固后网状孔隙易堵塞,影响细胞迁移,也易与骨、肌腱组织隔离影响疗效,故术中需彻底止血,通常需在硅胶膜上切开多个小口,排除渗血和渗液;人工真皮抗感染能力弱,覆盖人工真皮前创面需彻底清创和抗感染治疗;骨外露创面较大或局部供血不足,可能需要多次VSD 联合人工真皮;人工真皮网状胶原支架抗压能力有限,包扎过紧或压力较大时易造成海绵组织塌陷影响肉芽组织生长导致创面延迟愈合甚至不愈合;术后患者需卧床休息并患足制动,防止人工真皮脱落。对于踝肱指数(ABI)在0.4 ~0.6的糖尿病足患者,该方法是否有效,笔者没有探讨,需要进一步研究。