与基于模型定义技术相融合的工程图学课程教学探讨

于 勇,刘静华,赵 罡,2

与基于模型定义技术相融合的工程图学课程教学探讨

于 勇1,刘静华1,赵 罡1,2

(1. 北京航空航天大学机械工程及自动化学院,北京 100191;2.北京市高效绿色数控加工工艺及装备工程技术研究中心,北京 100191)

针对工程图学课程教学,从工程应用角度介绍了产品定义技术所经历的3个阶段,即二维设计二维出图、三维设计二维出图和全三维数字化定义,引出基于模型技术的起源与应用发展。结合波音787飞机模型解析了基于模型定义数据集的组成和表达形式。引用航空标准中几何尺寸与公差标注方法,以圆柱面为例,探讨了与基于模型定义技术相融合的工程图学课程教学案例,对比分析了二维工程图和三维基于模型定义数据集的表达内容、表达形式和优缺点。与基于模型定义技术相融合的工程图学课程教学,一方面可以增加课堂信息量、拓宽学生的知识面,强化学生的工程基础,为后续专业课程学习和实际应用打下良好基础;另一方面也可以激发学生的学习兴趣和科研兴趣,形成科研与教学之间的良性互动。

工程图学;基于模型定义;教研互动;图学教育;CATIA软件

工程图学通过图形化的语言使得制造者无需和设计者见面就能够准确地复制设计者的意图,其作为一种最重要、最高效的信息载体,在工程设计制造领域一直扮演着准确传递产品设计信息和制造信息的重要角色。经过多年的实践,目前国内院校在工程图学课程的教学中,基本采用3种教学模式,即与工程图学课程理论课并行开设单独的三维造型上机实验课程、理论课加上机实践作为课程的补充、理论课融合上机展示与上机实践[1-4]。无论采用哪种模式的教学方法,目前在教学中三维模型的表达上大多还是采用单纯的几何模型来表达二维图样的内容(侧重表达几何特征),其需要与二维图纸(侧重表达尺寸与技术要求)相辅助才能表达完整的零件信息。而企业的实际需求不仅需满足建立产品的三维几何模型,还需用简明的方式加入产品的制造信息,从而能够实现CAD到CAM (加工、装配、测量、检测)的集成,弥合了三维模型直接用于制造的间隙。因此计算机的出现和图形学的发展,使产品描述的通用介质突破了“只有长、宽2种尺度的图纸”,催生了基于模型定义(model-based definition, MBD)技术[5],其是数字孪生等数字化技术应用的前提和基础。MBD技术突破了传统的二维图样的表达手段,给古老的工程图学赋予了更多的内涵和生命力,且在企业的应用中有逐步取代二维图纸的趋势。工程图学课程是本校的专业基础平台课,是为后续其他机械类课程打基础的课程,除了要培养学生的空间想象能力、读图和画图能力之外,还要培养学生的工程意识和工程创新能力。因此在工程图学教学中有必要将MBD相关概念、原理和内容融入到课程中向学生们进行讲解,并让学生知晓如何将原来图纸中展示的相关信息通过三维模型传递给后续的制造部门。这样做,一方面巩固学生对工程图样的理解,强化学生的工程基础;另一方面可以开阔学生的视野,激发学生的思考,培养学生的科研兴趣,形成理论联系工程实际的科研与教学之间的良性互动。这与国内外有些高校以工程应用为主线、理论与实践并重的课程体系建设思路是一致的[6]。

在工程图学课程的教学中,可通过3个环节将MBD相关内容融合到课程教学当中:

(1) 入门概述(0.5学时)。通过绪论以工程应用为主线介绍产品定义技术的发展,进而引入MBD的起源与发展;

(2) 理论介绍(0.5学时)。在零件二维图样表达章节中,通过波音实例,融入MBD数据集的内容和表达方式;

(3) 实践演示(0.5学时)。在上机环节通过实例对比分析两者之间的异同。

1 产品定义技术的发展

自法国科学家蒙日1795年创立《画法几何》理论起,产品的定义得以规范化的形式呈现,工程图成为工程师的语言,主导了2个多世纪的产品表达。伴随着计算机发展和人们对复杂产品生产率的追求,数字化产品定义技术的出现改变了传统设计的工作方式,极大的减轻了人类劳动工作量,加速了工业品更新换代的速度,推动了人类工业化的进程。在工程图学课程的课堂上,学生有必要了解MBD技术是产品定义技术发展到一定阶段,而产生的新技术,其为学生后续进入工程或科研岗位时提供必要的理论基础。产品定义技术经历了从二维工程图到三维模型发展的3个阶段。

(1) “二维设计、二维出图”阶段。蒙日提出以投影几何为主线的产品二维平面表示方法,将工程图的表达与绘制高度规范化、统一化,使工程图成为工程界常用的产品定义语言。上世纪60年代,又出现了以计算机绘图代替图板手工绘图的计算机辅助设计(computer aided design, CAD)技术。此时的CAD并非是真正意义上的辅助设计,只是替代了传统的手工绘制,是工程图的电子化表达,这种“电子图板”在节省人力及增强工作效率方面带来了革命性的效率提高。在该阶段,二维工程图纸作为设计阶段向后续制造阶段的唯一交付物,是工厂生产产品的唯一依据。

(2) “三维设计、二维出图”阶段。虽然电子图板大大提高了设计效率,但其所表达的二维图样不够直观,且不能直接用于制造环节。企业的需求及上世纪80年代三维CAD产品功能日益成熟,产品设计演变为首先利用三维CAD软件构建三维模型,然后使用CAM (computer aided manufacturing)系统根据三维实体模型的型面信息自动生成数控机床刀具控制代码,通过网络进行传输和远程控制,在一定程度上实现了设计制造一体化。然而,在设计系统产生数控程序并将程序代码传输数控机床的过程中,只表达了数控机床的刀具轨迹信息,而丢失了很多其他必需的工艺信息。在此阶段,产品生产制造过程分为2步:①二维为主三维为辅;②三维为主二维为辅。即先利用三维CAD软件构建三维模型,再利用软件自动完成投影、消隐生成二维工程图后进行必要修改和标注,将三维模型和二维图纸同时作为交付物向下游制造环节传递,后续的制造部门再根据图纸和模型进行工艺信息的添加和处理。

采用三维模型与二维工程图共同表达产品工程设计信息的方法,由于设计上游的需求不断更改以及三维CAD软件转化功能的限制,常常会造成数据冗余、冲突,导致二维和三维数据不一致,需要花费大量的时间与精力来维持这种数据的统一性。

(3) 全三维数字化定义——MBD阶段。MBD并不是一个完全全新的概念,领先的制造企业早在上世纪90年代就曾设想绕开二维图,但当时囿于技术瓶颈、认知习惯、行业阻力等并未得到广泛普及。直至波音公司在波音787飞机的研制中对MBD进行了推广应用,MBD技术开始逐渐被业界认可。在MBD阶段,产品研制过程中不再发放二维图纸,将原承载在图纸中的信息及图纸中未表达完全的信息都在三维模型中得以表达,因此MBD模型也被称之为MBD数据集,其作为研制阶段的唯一授权,避免了三维模型与二维图纸不一致的问题,是实现设计制造一体化的基础。我国航空企业在波音转包生产的带动下,在国内率先实现了MBD技术,随之其他航天、军工和机械企业也先后开展和实施了MBD技术,相应地出台了各自的企业标准,并取得了很大成效。继MBD技术后,国外相关的理论研究和应用延拓到基于模型的企业MBE (model-based enterprise)、数字线(digital thread)、数字孪生(digital twin)等[7-8]。这些全新的名词和概念,可以留给学生课后进行相关资料的查阅,进一步扩展其工程视野。

2 MBD模型的表达

MBD模型和传统三维模型的区别是什么?有了MBD模型是否就可以不用再学习二维工程图的绘制了?在工程图学的课堂上,学生首先会想到这2个问题。因此可以在传统的零件二维图样表达内容讲解过程中,将MBD三维表达的内容融入到课堂当中,并与传统零件二维图样进行对比和分析,且通过工程实例进行说明。

2.1 MBD定义

MBD是一种面向计算机应用,可将产品的所有相关设计定义、工艺描述、属性和管理等信息都附着在产品三维模型中的先进的数字化定义方法。其是集成的三维实体模型,即以几何模型为核心,将制造环节的要求反馈给设计系统,并按照设计系统给出的内容组织框架实现对产品模型的全数字化定义。传统的三维模型虽然包含了二维图纸所不具备的详细形状信息,但却不包含尺寸公差、表面粗糙度、表面处理、热处理、材质、连接方式、连接范围、颜色等非形状信息。MBD模型不仅描述了设计几何信息而且定义了三维产品制造信息和仅靠形状而无法表达的非几何的管理信息,并利用协同定义技术手段建立了其特有的表达形式,从而使后续使用人员可以最大化地重用MBD数据集,仅需一个数模即可获取全部信息,减少了对其他信息系统的过度依赖,使设计、制造之间的信息交换可不完全依赖信息系统的集成而保持有效的连接。MBD模型以全三维的形式展示了产品的全部数据,在其定义的过程中融入了基本的规范标准、知识工程和协同过程,将各种抽象、分散的知识更加形象和集中,使得设计、制造的过程演变为知识积累和技术创新的过程,从而成为企业知识的最佳载体。

虽然说MBD技术真正开启了全三维数字化研制的时代,使无纸化研制成为可能,但二维工程图在相当长的一段时间内是不能完全取消或被替代的。首先,由于MBD技术在企业中实施的深度和广度还不够,在制造过程中的某些环节中仍然需要二维图样辅以进行产品或零件的表达。其次,和国外企业的合作以及旧型号产品的存在,技术人员仍然需要对保留下来的二维图样进行读取分析,并基于二维工程图进行产品的制造。最后,工程图学课程教学的目的在于培养学生的空间想象和创新思维的能力、遵守标准规范进行零件表达的能力,因此全三维的MBD模型的产生与现有的理论知识学习并不相悖,在现有理论学习的基础上,把MBD相关内容向学生进行补充讲解,从而进一步拓展学生在工程图学课程学习中的深度和广度。

2.2 MBD数据集内容

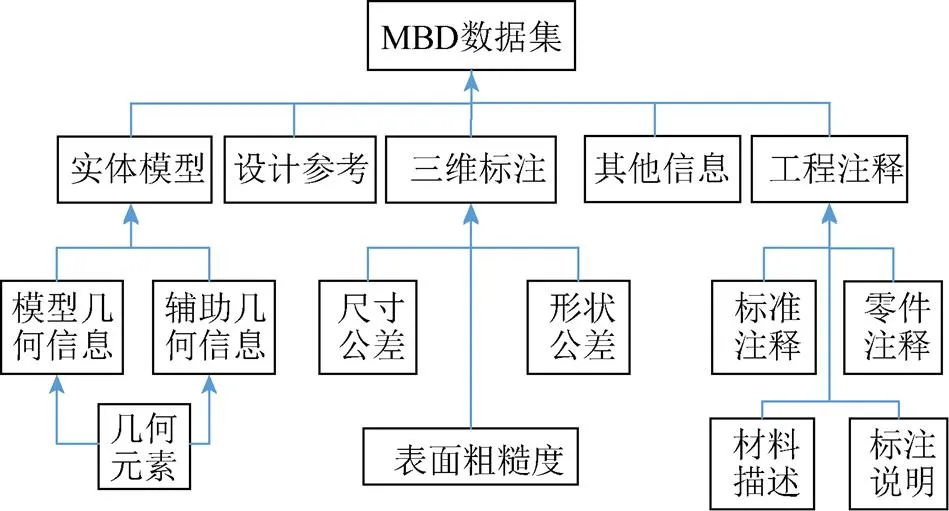

图1为MBD数据集的组成内容,包括实体模型、设计参考、三维标注尺寸和公差、注释以及其他定义数据等。MBD数据集是精确的三维实体模型,其通过模型指定的几何集关联了产品的三维几何信息、零部件信息以及描述一个产品所必须的尺寸、公差和注释信息。

图1 MBD数据集的组成与实例

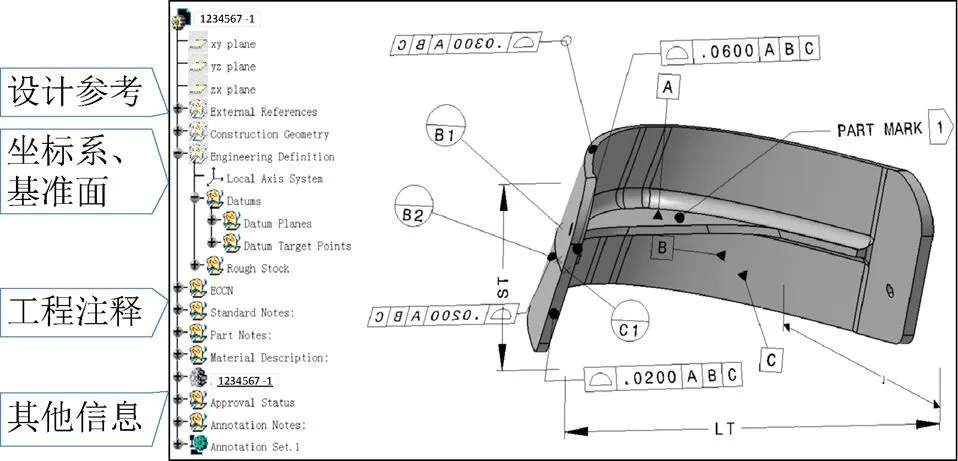

图2为波音某型飞机MBD数据集的示例。与二维工程图纸相比,三维模型更能让后续环节的工作人员明白和理解设计意图。MBD数据集在几何信息的构建上借助了三维模型自身的直观性和CAD系统所具备的灵活查看功能,极大地降低了设计意图被误解的可能。在MBD几何信息的构建过程中,不仅包含精确的产品三维模型,而且还包含其在构建过程中所包含的参考模型、几何元素、几何约束和能被后续使用人员所理解的各种视图等,这些信息构成了MBD数据集几何信息的核心载体,展示了模型内部和外部的复杂的关联关系。

图2 波音MBD数据集示例

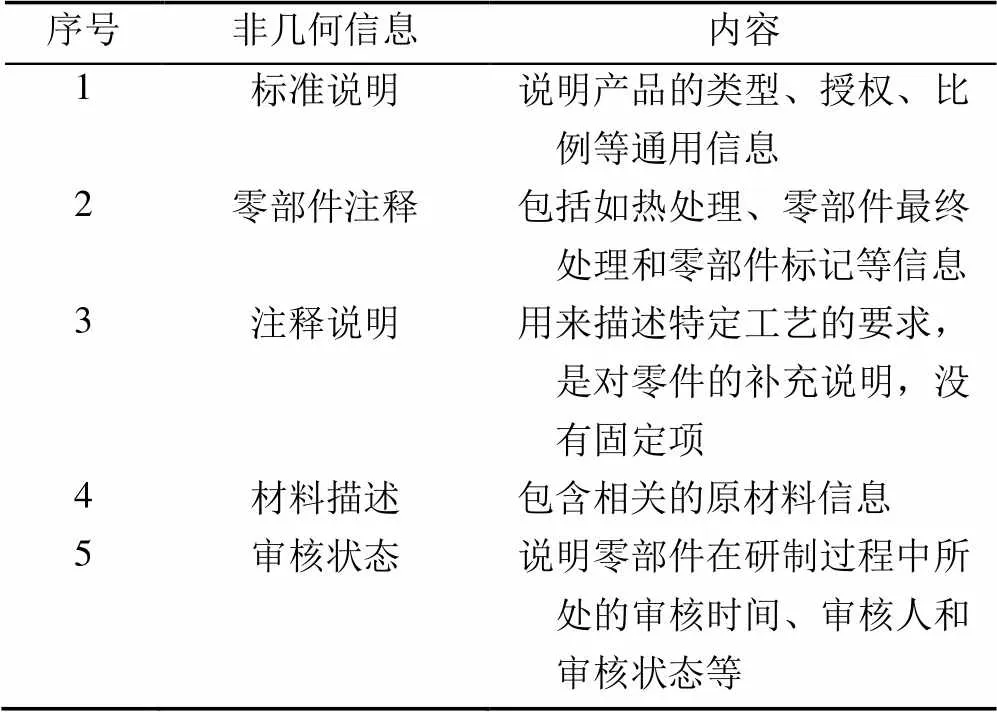

除此之外,在MBD模型中还可以表达三维标注和非几何信息,见表1[6],部分信息在原二维工程图中并不能完整、直观地表达出来。

表1 MBD非几何信息

由于补充了这些信息,后续制造加工环节则可以直接从MBD模型中读取相关信息并传递给制造系统中进行生产加工,避免了传统的三维模型到二维图纸之间的转换以及二维图纸表达信息不完整、读取不便的情况。

3 教学中的MBD模型示例

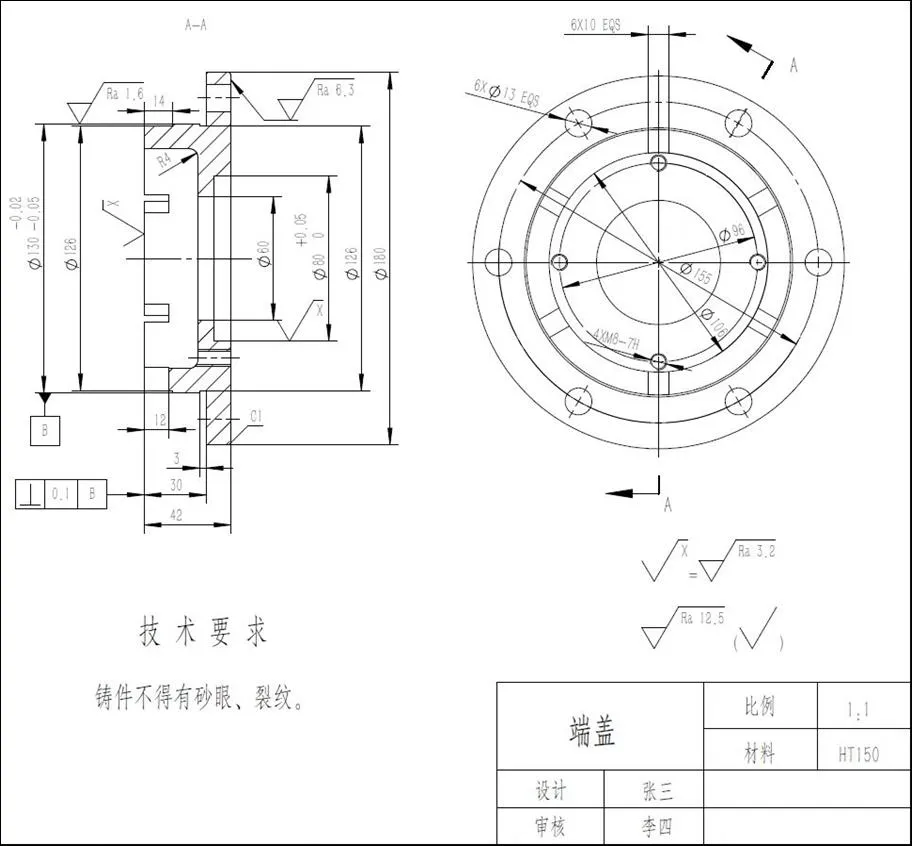

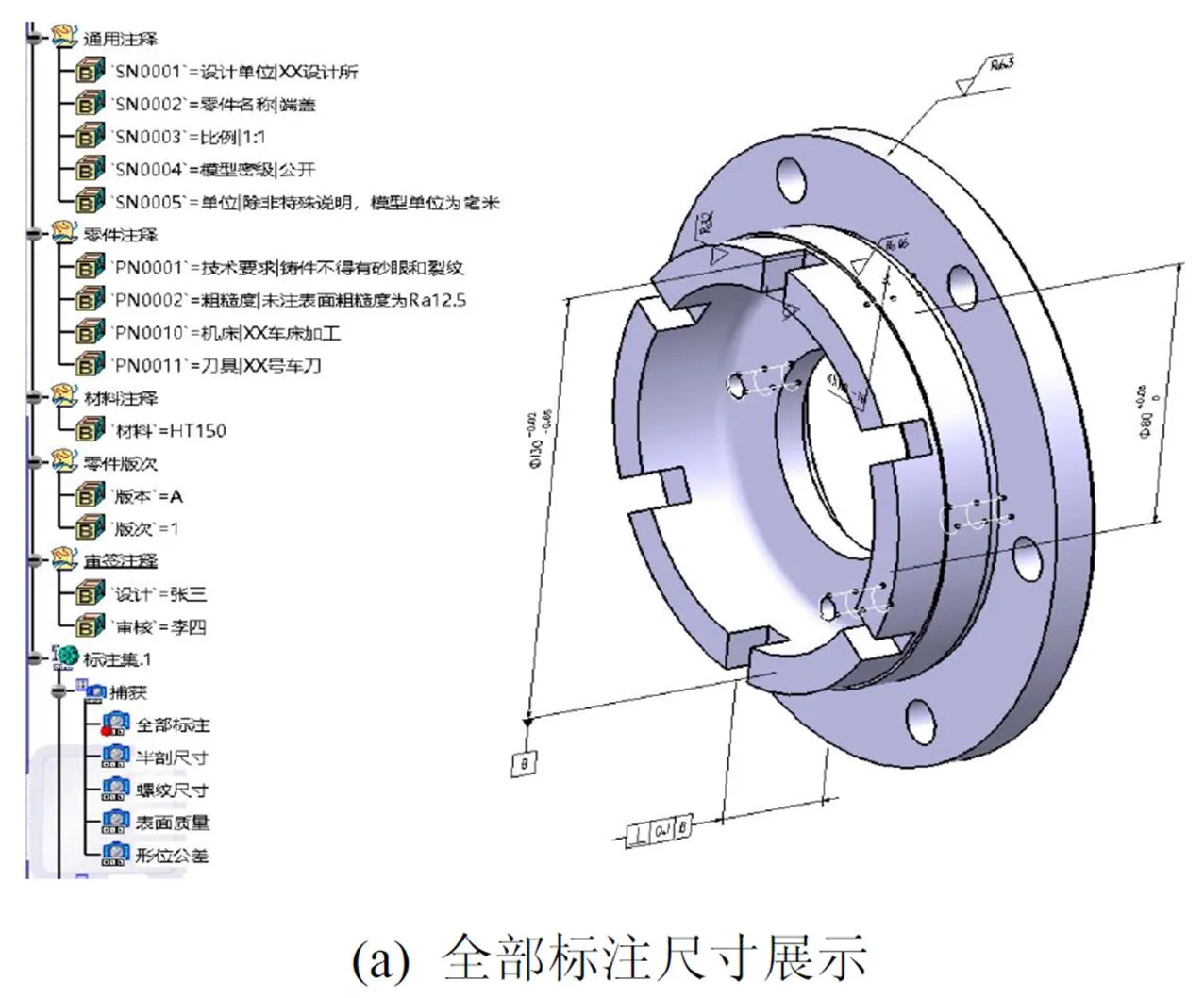

在工程图学的教学中,工程实例是吸引学生最好的方式之一。因此在课堂教学中,图3向学生展示波音某型飞机MBD数据集的表达,并解释其是采用CATIA的三维标注模块进行标注,用特征树来组织模型的工程标注等非几何信息。展示的同时,也引导学生进行同步思考,传统的二维图样表达和MBD模型表达零件时有何区别?各自优缺点?传统的二维图样转换成MBD模型时相关信息应如何表达?通过问题的导入,让学生进行更深入的思考,提高学生们的工程意识和解决问题的能力。图3为一个端盖零件的二维工程图,其表达时需满足以下要求:

(1) 用各种视图完整表达出零件的内外结构;

(2) 完整的尺寸标注;

(3) 填写技术要求和标题栏。

由于MBD模型是以三维模型为基础,而目前所制订的标准还比较依赖于CAD软件的功能,通用的、完整的三维标注规范尚不完善,航空标准HB 20282-2016《基于模型的定义-尺寸与公差标注》就是在CATIA软件的基础上制定完成的。在此标准中采用尺寸引出标注、指引线标注和延长线标注等不同方法针对球面、柱面、平行平面、斜面、倒角、圆角、孔深和槽口等特征进行了规定,见表2[9]。

图3 端盖零件图

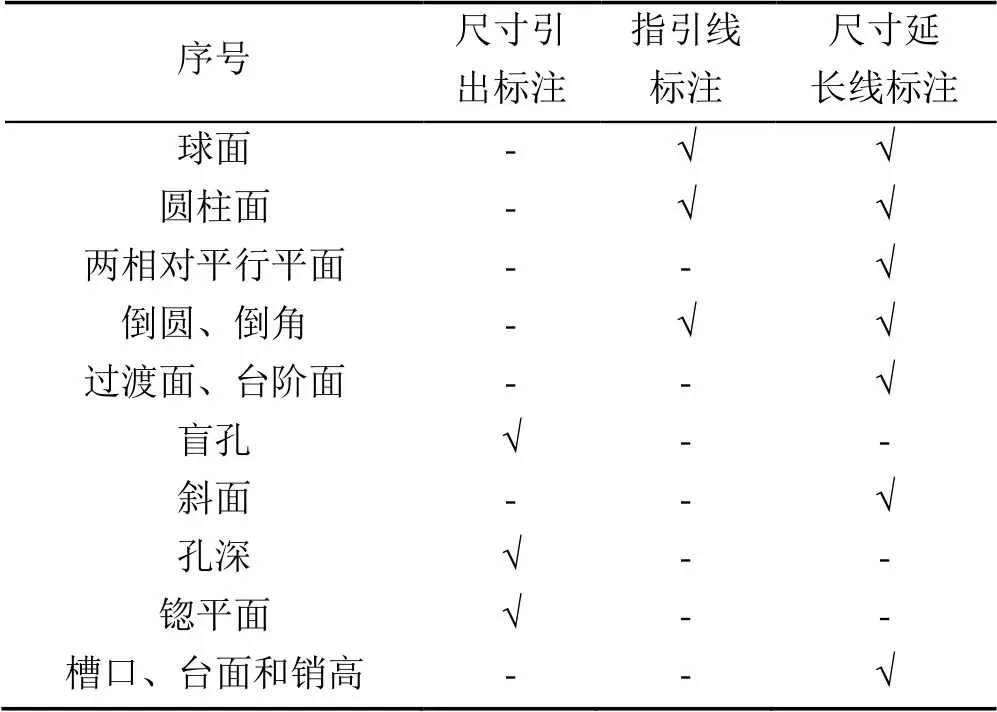

表2 HB 20282-2016中三维标注的规定

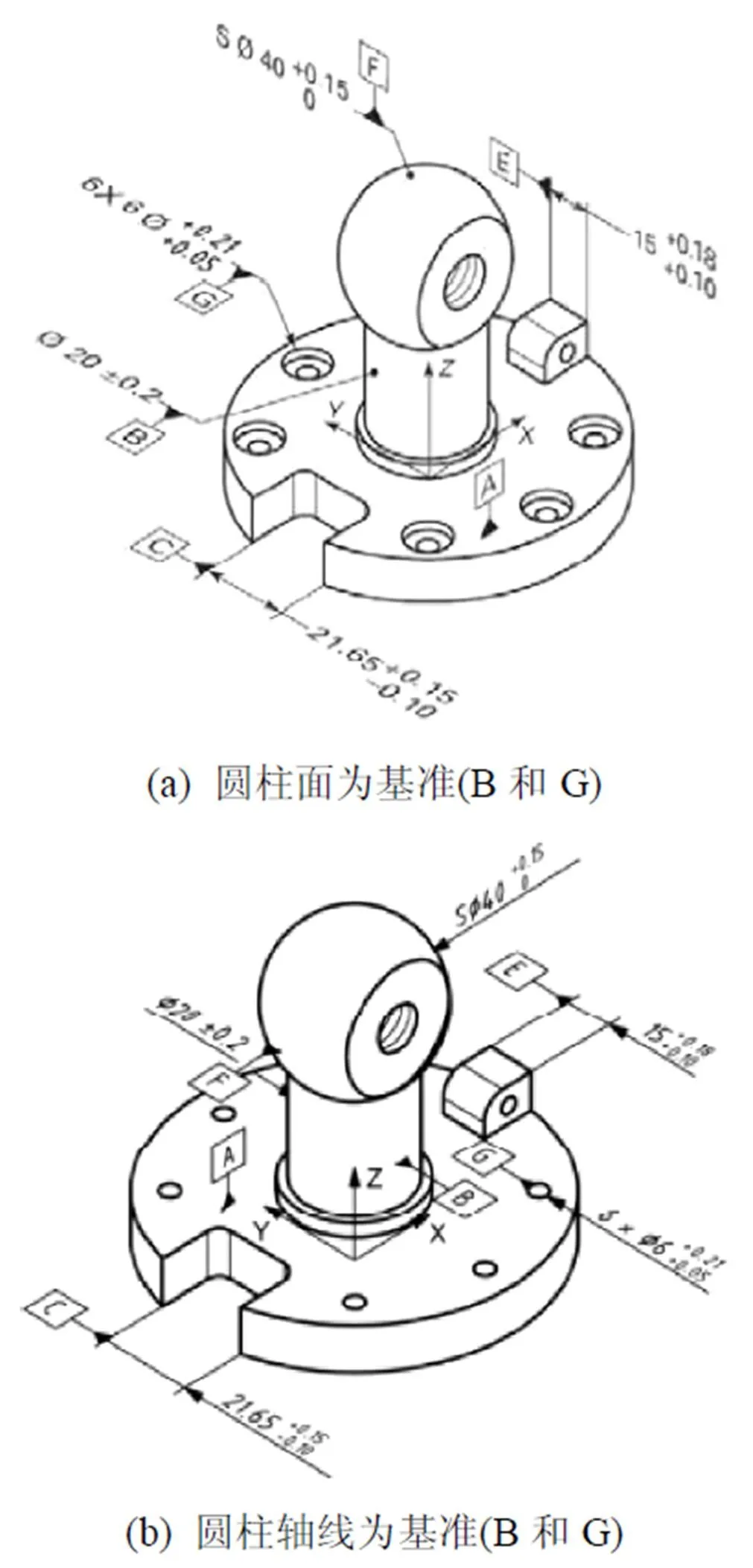

课堂理论介绍以圆柱面为例,在进行公差基准的标注时,可以轮廓要素圆柱面为基准,也可以轮廓中心圆柱轴线为基准,二维图样的表达是以基准符号是否与尺寸线箭头重叠为依据进行判断,如与尺寸线错开,则以轮廓要素为基准,如图4(a)所示;如与尺寸线箭头重叠,则以轮廓中心为基准,如图4(b)所示。

图4 二维工程图样中基准的标注

在MBD模型表达时,需强调按照规范的要求区分2种表达。如以轮廓要素圆柱面为基准,则将基准符号放在引出线上如图5(a)所示的基准B和G;如以轮廓中心圆柱轴线为基准,则需将基准符号放在尺寸线上,如图5(b)所示的B和G[9]。

图5 MBD模型中基准的标注

由于学时有限和CATIA软件复杂度较高,因此在展示分析二维图样表达和MBD表达两者之间的区别时,主要以教师展示、学生交流讨论为主,课后学生以自主练习的方式进行上机实践。参考航空标准HB 20282-2016,采用CATIA软件建立的端盖MBD模型如图6所示,模型可以通过软件的“捕获”功能展示所标注的尺寸公差信息。可以看到二维工程图样和MBD模型表达的不同之处包括:

(1) MBD模型并未完整表达出零件的所有尺寸,仅标注出制造过程中重要的尺寸和技术要求;

(2) MBD模型中可以包含原图纸中未表达的信息,如加工要求、检验要求以及制造要求等;

(3) MBD模型中相应的注释可以和零件的多个三维特征建立映射关系,使得表达更明晰,易于理解。

MBD模型有诸多的优点,但在进行零件表达时也存在其不足,如相关标准规范依赖于特定的CAD软件,不够通用和完善;模型尺寸较大或尺寸较多时,电脑屏幕不能展示其全貌等。通过课堂交流和讨论,让学生们进一步认识到目前二维工程图存在的必要性以及MBD技术工程应用的局限性,培养学生自主思考和创新的思维。

4 结 论

工程图学课程教学与企业工程应用紧密相关,工程图学课程教学为工程应用提供专业基础,工程中的实际应用为教学提供素材。无论采用二维工程图还是采用MBD模型进行零件表达,都必须要遵循一定的标准进行标注。由于目前MBD相关的标准还未达到二维工程图样标准规范的完整和通用程度,而且对软件产品的功能依赖性很强,因此短时间内,在工程图学课程中全面推广MBD技术,还需要相应通用性规则的进一步成熟和完善。随着MBD在企业中全面展开并实施,相信企业的需求会进一步推动标准规范的完善,进而在工程图学课堂中会逐步强化MBD的教学内容。在当下的教学中,应将MBD相关的内容和应用向学生们进行介绍,将基于模型定义技术与工程图学课程相融合,一方面可以增加课堂信息量、拓宽学生的知识面,强化学生的工程基础,为后续专业课程学习和实际应用打下良好基础;一方面也可以激发学生的学习兴趣和科研兴趣,形成理论联系实际的科研与教学之间的良性互动。

[1] 张京英, 杨薇, 佟献英, 等. 构建基于OBE的立体化制图教学新体系[J]. 图学学报, 2019, 40(1): 201-206.

[2] 王运巧, 刘静华. 全面整合三维CAD技术的工程图学国际化教学改革实践[J]. 大学教育, 2017, 6(3): 20-23.

[3] 张宗波, 王珉, 牛文杰, 等. 与三维造型技术相融合的工程图学教学探索[J]. 高教学刊, 2018(21): 76-78.

[4] 史艳红, 刘华洲. “混合式”工程图学课程研究[J]. 图学学报, 2017, 38(5): 785-788.

[5] 范玉青. 基于模型定义技术及其实施[J]. 航空制造技术, 2012(6): 42-47.

[6] 于海燕, 彭正洪, 何援军,等. 工程图学内涵的变化与发展[J].图学学报, 2018, 39(5):990-995.

[7] 戴晟, 赵罡, 于勇,等. 数字化产品定义发展趋势: 从样机到孪生[J]. 计算机辅助设计与图形学学报, 2018, 30(8): 1554-1562.

[8] WEST T D, PYSTER A. Untangling the digital thread: The challenge and promise of model-based engineering in defense acquisition [J]. Insight, 2015, 18(2): 45-55.

[9] 国家国防科技工业局. HB 20282-2016基于模型的定义-尺寸与公差标注[S]. 北京: 中国航空综合技术研究所, 2016.

On Engineering Graphics Course Teaching Integration with Model-Based Definition Technology

YU Yong1, LIU Jing-hua1, ZHAO Gang1,2

(1. School of Mechanical Engineering and Automation, Beihang University, Beijing 100191, China; 2. Beijing Engineering Technological Research Center of High-Efficient & Green CNC Machining Process, Beijing 100191, China)

Aiming at the teaching of engineering graphics, the present study introduces the three development stages of product definition technology from the perspective of engineering application, including two-dimensional design and two-dimensional drawing release, three-dimensional design and two-dimensional drawing release, and fully three-dimensional digital definition. The origin and application development of model-based definition technology are also introduced elaborated in this paper. The content and expression method of model-based definition dataset are introduced and analyzed by using Boeing 787 aircraft model. Referring to the geometric dimension and tolerance annotation method of aviation standard, taking cylindrical surface as an example, we discussed the teaching case of engineering graphics course integrated with model-based definition technology. The expressive content and method, advantages and disadvantages between two-dimensional engineering drawings and fully three-dimensional model-based definition dataset are compared and analyzed. Engineering graphics course integrated with model-based definition technology can not only increase the amount of classroom information, but also broaden the students’ knowledge and provide a good foundation for the following professional courses and practical application. In addition, it can stimulates the student’s interest in learning and scientific research, and promote the good interaction between scientific research and teaching.

engineering graphics; model-based definition; interaction between teaching and research; graphics education; CATIA

TB 23

10.11996/JG.j.2095-302X.2019040816

A

2095-302X(2019)04-0816-06

2019-03-05;

定稿日期:2019-04-21

2019年北京航空航天大学教改项目

于 勇(1977-),女,黑龙江大庆人,讲师,博士,硕士生导师。主要研究方向为复杂产品数字化协同设计制造技术、数字孪生模型定义与应用、产品构型管理。E-mail:yuyong@buaa.edu.cn