切尔诺贝利的“提线木偶”

卢桢

我们可以做一个实验:你站在基辅市中心任何一个景点门口,不消10分钟的光景,便会有一位热情的乌克兰人沿着斜线走到你的面前,他们试探性地对你微笑,用俄式口音的英语问:“切尔诺贝利,yes?切尔诺贝利,No?”如果你的回答是否定的,他们的眼睛里就会露出为你惋惜的光芒,然后义正辞严地告诉你,快跟他们走,一日游的团就要报满了!甚至在乌克兰郊区的一家猪油餐厅(当地人喜好直接食用加茴香等调料的猪油),排队买早餐的老大爷们见到我,还会友善地问上一句,“小伙子,你去切尔诺贝利了吧”或者是“小伙子,你怎么还没去切尔诺贝利”。顿时,我想起小时侯从八达岭买的那件“不到长城非好汉”的T恤,同样,没有见到切尔诺贝利,便无法证明你来过乌克兰。

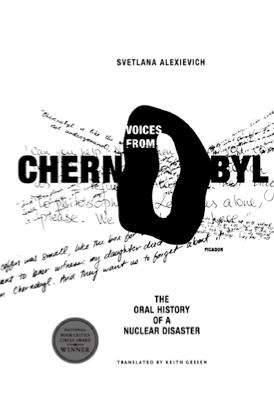

我必须要承认,有参观切尔诺贝利核事故遗迹的念头,一部分原因源自阿列克谢耶维奇。2015年,这位擅长非虚构写作的白罗斯作家获得了诺贝尔文学奖,她的《切尔诺贝利的悲鸣》始终如一片安静的叶子,在我的pad里等待着召唤。女作家的文字陈述了一个个惨痛的事实。发生在1986年的核泄漏灾难,堪称人类历史上最严重的事故,它直接让白罗斯失去了485座村庄,相当于让这个人口仅千万的小国又经历了一次“二战”。

根据作家的引述,事故遗迹位于乌克兰、白羅斯两国交界处。事故当天北风肆虐,70%的放射性核素都降落在白罗斯,造成该国四分之一的国土被污染,受灾最重的反而不是乌克兰的首都,而是白罗斯的广袤土地。在从明斯克飞往基辅的航班上,我目不转睛地透视着舷窗外的大地,当暗绿的密林间出现一条河流,以及连续排列的水泥建筑方阵时,我终于验证了自己拥有的神奇识别能力——可以在清晰的观测条件下确定地标。一座建筑的表面在夕阳照射下反射出神圣的银光,像一道无法抹去的弯月伤痕,那就是发生核泄漏的四号反应堆,包裹它的金属“棺材”以及普里皮亚季河在金色阳光下熠熠闪耀,咬伤了能够识别出它们的人。

当然,我要承认的重点主要是自己那颗难以压抑的虚荣心——一直认为,必须亲身经历恐怖、战争、混乱之类要素,才能检测人在特殊状态下的反应能力,也才能收获与他人不一样的旅行经验。作为一名教师,在经历混乱中养育的大心脏必然有益于让我更从容地面对课堂。种种生活中的“小事端”与曾经历的叙黎边境战争阴云,波黑吉普赛儿童小偷团、保加利亚的西装诈骗犯、南美遍地的持枪劫匪相比,简直都如歌谣般悦耳动听了。于是,我完美地掉入切尔诺贝利的 “陷阱”中……

核电站一日游项目约在150美元上下浮动,如果想租一台辐射探测器(也叫盖格计数器),还要再搭上10美元。虽然事实会证明这东西基本上是摆设,但怀有感受辐射之心的探险者们,还是愿意把它带在身边,以证明这次旅行的不同寻常。辐射探测器如手机般大小,年轻的导游小伙子刚刚启程便打开了他手中的探测器,数字显示为0.12uSv/h(微西弗/每小时,常用放射性计量单位),据说是北京辐射量的3倍左右。

千万不要摘这里的任何水果,也不要碰任何东西,不许在事故区吃喝,更不能进入军方禁入区……导游以严肃的语调讲起游览注意事项,渲染起一种紧张的气氛。可几位胖乎乎的美国团友难以抑制即将身临其境的兴奋,他们大声唱起难听的歌,导游小哥微微抿了一下嘴唇,按下遥控器的开关,车载电视开始播放起事故的纪录片,于是难听的歌声消失了,大家都认真地看起电视。纪录片里提到一个细节,切尔诺贝利地区盛产苹果,在遭遇核泄漏事故之前,这里的苹果酱非常出名。而事故之后,受到辐射的苹果之命运,自然可想一斑。阿列克谢耶维奇也记录过一个卖水果的乌克兰女人,这个女人大声吆喝说自己卖的都是切尔诺贝利产的苹果,有人劝她说这样叫卖不会有人来买,她却坚持认为苹果不愁销路,因为总要有人买这种苹果送给老板或是他们的丈母娘。这则故事让悲伤的苹果平添了一些荒诞意味,此时我并没有意识到,自己这一天的经历,或许比那些苹果的故事还要荒诞。

通过军警检查和护照检验,我们的车驶入事故核心区,团友们频繁按起检测器的开关,像要发射导弹一样紧张观测着辐射数据。或许这让天天带队到此的导游小哥感到好笑,他说:“只要你们不用舌头去舔这里的废墟,那么待一天受到的辐射不会比坐一次飞机更多,像你们这么使用检测器,它很快就会没电的。”

我相信,每一位游览完切尔诺贝利的人都会写一篇日记,至少会发一条微信,内容大概都是这样的:

怀疑和善意的质疑,并没有阻挡我探索世界的心,在30多岁的一个平常的日子,我终于深入这片30年前的爆炸现场。我们艰难地在密林掩盖的城市里寻觅道路,听说这里每到深夜,便有辐射变异后的生物伴随着大自然的啜泣声出没,还听说鬼城普里皮亚季的居民在事故之后的几个月内,陆续神秘地死去。鬼城曾是核电站工作人员的居所,还是苏联时代的样板城市,文化宫、电影院、游乐场一应俱全。然而1986年4月26日的深夜,天空闪起红色的光,世界移动着,一切都改变了……今天的托儿所里,每一个断头娃娃的玩具都睁着空洞的双眼,仿若一具幼小的尸体,腐朽在无限的怨恨里。游乐园中藤蔓丛生,诡异的风吹过冰冷的机械,感觉它们正在神秘的笑声中运转。鬼城的辐射远比我们想象的严重,人们在杂草丛生的、曾经的城市广场上举起盖格探测器,上面的辐射指数不断攀升,当我们接近吸收辐射最严重的红树林和医院的地下室时,所有人的仪器此起彼伏地发出哀鸣般的声响,此刻数值停留在26uSv/h上,远远超出0.3的报警线。这个响声基本伴随了我们的整个下午,人们逐渐从好奇到惊惧再到冷漠,直至离开普里皮亚季,哀鸣声才渐而停歇。我们回头张望,废弃的城市连同人类的欲望,静静地在寂静岭般的森林中呢喃,红树林里那些暗红色的松针,冷幽幽地指向我们踏过的足迹,它们继续释放着辐射粒子,将难以言表的情绪射向未来……

当然,还有一些探险家会记下每位导游都在不断重复的两个故事:

第一个故事是“走出阴影的女人”。在鬼城的医院,一位怀孕的妻子坚持陪伴在遭受严重辐射的丈夫身旁,直到他去世。后来,女人流产了,但她重新找到了生命的伴侣,育下一个健康的女孩儿,现在过上了快乐的生活。

第二个故事是“十三楼的英雄狗”。说的是普里皮亚季发生核污染事故时,一只宠物狗救出主人家里的小朋友,自己却因遭受过度辐射,長眠在这里最高的那座住宅楼的十三层。

如果报名参加切尔诺贝利两日游的话,你便能亲自见证这两个故事。导游会安排团队拜访重新回到核污染区生活的老住户,你能近距离观察到他们讲述悲惨过去时流下的泪珠,也能品尝到好客的主人为你准备的不放调料的清水炖猪肉,然后就着茴香猪油,搭配哥萨克伏特加一起享用。这时,他们中的一个人,往往是一位包着鲜艳头巾的老妇人充当起陈述者,她告诉你们,经历苦难之后,他们终于坚定了生活下去的信心。显然,这是一段充满正能量的叙事,就如同第一个故事中那位再次组建家庭过上幸福日子的妻子。

关于那位妻子的故事,应该也在阿列克谢耶维奇笔下出现过。妻子的名字是露德米拉,她的丈夫名叫瓦西里,是第一批进入事故现场的消防员。露德米拉告诉阿列克谢耶维奇,当丈夫被送进已经戒严的医院后,医生们不断地恳求她离开病床上的丈夫,这些白衣天使们嚎叫着,说你还年轻,为什么要这样?他已经不是人了,是核子反应器,你只会和他一起毁灭!而露德米拉则像小狗一样无助地打转,她恳求医生们让她留下。最后医生们说,好吧,你是个不正常的人!后来,当露德米拉想把丈夫的棺木带回家时,政府却冰冷地告诉她,死者是英雄,不再属于他们家了,他们是国家的英雄,永远属于国家。可是,当事故的真相被有意遮掩的时候,国家又在哪里呢?即使露德米拉后来的确过上了相对平静的生活,但她那一代苏联人的困惑如同切尔诺贝利的辐射一样,始终在向未来延伸。

回到基辅的当晚,我读完了阿列克谢耶维奇的这本切尔诺贝利访谈录。仿佛能够听到那个晚上,普里皮亚季人的收音机里说,这座城市可能要在三到五天内进行暂时性的疏散,大家要携带保暖的衣物,因为我们会在森林里搭帐篷露营,人民要用与众不同的方式庆祝五一劳动节!或许,那些心灵纯洁的学生们听到放假转移的消息,还会高兴得欢呼雀跃。事实上,很多匆匆离开家园的人,甚至真的带上了烤肉器材与他们钟爱的吉他。瓦西里·鲍里索维奇·涅斯捷连科(白罗斯国家科学院前核能研究所主任)说,我们是在一种苏联式的特殊信仰里成长起来的,我们相信人是所有创造物之王,有权随心所欲地对这个世界做出任何事情。他告诉阿列克谢耶维奇:这个国家属于当权者,国家利益永远摆在第一位,为此,国家可以轻易地掩盖一切真相。

“从事实当中衍生出的这些感受,以及这些感受的演变过程,才是令我着迷的。”《切尔诺贝利的悲鸣》后记中的这句话,使我突然意识到阿列克谢耶维奇这类非虚构文学的重要性,她不在教堂祈祷,而是用内心的祈祷记录着真实的声音,融合着愤怒、恐惧、勇气、同情。而我们呢,这一日令人沾沾自喜仿佛突破人类极限的旅行,更像是参与了一场表演。我们无法体悟到作家说的那种感受演变的过程,我们看到的,是他们希望我们看到的结果。我们握着辐射检测器,却始终没有进入真正的事故现场,我们只能在作家的记录里缅想反应堆爆炸时那深红色的耀眼光芒,却永远无法把它放入自己的经验或时间的框架中。书中那些未知的人和未知的事物,让作家觉得自己记录着未来,而我却觉得自己的旅行陷落在一个被精心策划好的狭窄空间内,无论游客何时到来,他们所经历的都是同样的一天。

还记得那个关于救主英犬的故事吧,你可以尾随导游爬上鬼城最高的那座建筑,小狗的遗体就停留在十三楼,听说某年还被一位游客踩过一脚,当然,那是无意的一脚,而且证明了故事的真实性。可是疑问也随之而来,为什么十三楼的英雄狗这么多年还没有腐烂?再比如,为什么那些断头娃娃木偶可以恰如其分地出现在游人的脚边?为什么被丢弃的皮鞋偏偏在你的必经之路上出现?为什么30年后的建筑物依然表面洁净?为什么游乐场里的大型玩具没有被藤蔓彻底覆盖?为什么那位包头巾的妇人每次都贡献相同的说辞和恰如其分的眼泪?……这不是深奥的人生哲学,而是一个立体的、人为布置的现代展览,而我们则如同提线木偶一般,被无形的手支配着前行,享受着收集事故符号的一次次喜悦。观光客对任何作为符号的事物皆感兴趣,要证明自己来过切尔诺贝利,就必须把能够体现末世感的符号如收集印花般积攒完全,然后再用阴影滤镜加工那些照片,使它们在外人面前看起来更像“切尔诺贝利”,最终在观赏者发出的“哇,你连切尔诺贝利都敢去”的赞叹声中淡然告诉他们,其实也没什么,只要想来,便如此这般来了。这样庸俗的人,当然包括我。

但我自觉也有不甘平庸的一面,我发现各类娃娃、防毒面具还有课本的位置太适合被拍照了,简直像是人为布置的一样,于是便把这些怀疑抛给了导游。导游则直接肯定了我的猜测,他说作为乌克兰最重要的旅行景点,军方每个月都会派兵来清理景区建筑,甚至一些残破的物件还会被替换,比如那个摩天轮,它的锈斑范围,被藤蔓缠绕的程度,都以能够满足游客的地球末日想象为基准,每个月都要专门调整维护。真应了那句话,不会制造气氛的军人不是好的设计师。我觉得在切尔诺贝利,连你的痛感和每一次叹息,都是被提前预设好的。

导游也许觉得我有点拆他的台,似乎对我的态度冷淡了许多,甚至不再报告我身上的辐射指标,而我也为自己的这番质疑受到了严重的“诅咒”。参观地板和墙壁破烂不堪的电影院时,我走到了木地板的边缘,突然一声巨响,腐朽的地板毫无征兆地碎裂,我先是腿径直掉进地板下的空心地基里,然后身体既滑稽又危险地卡在裂出的黑洞里。导游和团友们大概是第一次遇到这样的危机,他们迅速拽住我的双手……令人尴尬的是,因为接触到建筑本体,我身上的辐射指数瞬间超标。导游马上带我去附近的一家餐厅做了洗消处理,就是在一个类似X光机的检查器前站一会儿。不消两分钟,我身上的辐射水平便回归正常。导游小哥说他当了8年切尔诺贝利的导游了,我这种情况还是头一次发生。在这之后,他对我的态度仿佛温暖了许多,甚至每隔半小时就向我通报辐射指数,以便让我安心。

后来回忆起这段经历,我便感觉异常欣喜与骄傲——我终于借助厄运的眷顾,触碰到普通游客无法企及的切尔诺贝利经验,我也终于有了只属于自己的感觉与记忆。从此,我或可使用阿列克谢耶维奇的口吻说:我从切尔诺贝利来,那一天我遇到的事情和别人不太一样,无论你想不想听,这件事都发生了。