降雨与植被变化对川中丘陵区典型小流域侵蚀产沙的影响

付 滟, 郑江坤†, 任雨之, 王文武, 曾倩婷, 向明辉, 陈 鑫,张云奇, 赵 鹏

(1.四川农业大学林学院,水土保持与荒漠化防治四川省高校重点实验室,611130,成都; 2.遂宁水土保持试验站,629006,四川遂宁)

土壤侵蚀不仅造成土壤养分流失,还加剧地下水污染和湖泊等水体的富营养化。影响土壤侵蚀的因素包括降雨、地形地貌、土壤、植被覆盖等[1],对同一流域而言,其地形地貌和土壤性质是长期地质作用的产物,短期内变化较小,因而降雨和植被覆盖成为影响土壤侵蚀的关键[2]。降雨因素中,降雨量[3-4]、降雨历时[4]和降雨强度[4-5]都是流域产沙的主控因子。森林植被具有多层截持作用,减流减沙效果明显,具有较强的涵养水源和保持水土功能[6],增加和恢复地表植被,可降低土壤的侵蚀速率[7-8]。

尽管许多学者已在年尺度[6]和次降雨[9-10]尺度下研究小流域侵蚀产沙特征,但川中丘陵区年尺度和次降雨尺度下的土壤侵蚀规律研究较少。笔者通过分析小流域年尺度和次降雨尺度的产沙规律及其成因,可为该区土壤侵蚀防控提供一定参考。

1 研究区概况

解家湾小流域位于嘉陵江中下游重点治理区的四川省遂宁市安居区。流域集雨面积6.89 hm2,平均纵比降29.2‰,海拔最低280 m,最高331.6 m,属典型盆中丘陵地貌。土壤为侏罗系遂宁组岩层发育而成的紫色土,土壤松散,抗冲刷和抗蚀能力均弱。主要农作物为玉米(Zeamays)、番薯(Ipomoeabatatas)、普通小麦(Triticumaestivum)、蚕豆(Viciafaba),主要经果林为柑橘(Citrusreticulata)、桃(Amygdaluspersica)、桑(Morusalba)。该区属亚热带湿润季风气候区,气候温和,年均降水量(1986—2016年) 为932.7 mm。小流域建场时,流域内水土流失面积达4.6 hm2,旱耕地3.52 hm2;坡耕地2.77 hm2,其中大于10°坡耕地1.69 hm2;荒坡2.84 hm2。植被覆盖率随农作物生长期逐渐变化。1990—2008年改农耕地为经果林,因大量劳动力进城务工,2009年至今搁荒。川中丘陵区主要以坡耕地为主,早期主要种植农作物,但由于种植经果林劳动力投入较低且经济效益较高,部分农作物用地改为经济林用地。随着城市现代化的进程,大量劳动力进城务工,坡耕地大面积搁荒。因此,研究农耕地、经果林及搁荒的水土流失变化具有典型性和代表性。

2 材料与方法

降雨数据来源于遂宁水土保持试验站的气候观测场。降雨中,能够引发土壤侵蚀,产沙明显的降雨为侵蚀性降雨。产沙数据来源于小流域综合治理效益观测场。通过流域的总控制出口断面处修建的标准巴塞尔槽量水堰和标准水尺观测洪水位,在径流过程中,按照降雨强度和径流变化情况分时段采集泥沙水样,用烘干法求含沙量,计算输沙模数。因缺乏次降雨数据,未分析2001、2004、2005、2008、2011和2012年次降雨侵蚀产沙规律。

2.1 降雨侵蚀力的计算

目前,RUSLE模型是应用最广泛的土壤侵蚀模型之一。降雨侵蚀力(R)是用于表示降雨侵蚀能力大小的指标。1958年Wischmeier等[11]首次提出当其他因子保持不变时,降雨动能E和次降雨最大30 min降雨强度I30的乘积EI30作为降雨侵蚀力指标。

降雨侵蚀力计算有不同算法[11-12],根据川中丘陵区的侵蚀规律及降雨特点,采用以下公式计算降雨侵蚀力[12]:

R=EI30。

(1)

式中:R为降雨侵蚀力因子,MJ·mm/(hm2·h·a);E为次降雨总动能,MJ·h/a;I30为次降雨最大30 min降雨强度,mm/h。

次降雨总动能可通过下式计算:

E=eΔV。

(2)

式中:e为单位降雨动能,MJ·h/(a·mm);ΔV为降雨量,mm。

单位降雨动能的计算可通过以下公式:

E=0.29[1-0.72exp(-0.082i)]。

(3)

式中i为平均降雨强度,mm/h。

2.2 双累积曲线法

双累积曲线法是分析水文要素一致性和长期变化趋势中的简单直观方法[6],笔者使用降雨量-输沙模数和降雨侵蚀力-输沙模数双累积分析,利用累积降雨量与累积输沙模数和累积次降雨侵蚀力与累积次输沙模数曲线斜率变化来分析变化趋势,通过斜率的变化来确定转折点,并通过拟合方程计算下垫面变化的贡献率。

2.3 分离判别法

文中运用分离判别法分析下垫面对流域输沙影响[6],计算公式如下:

ΔWT=WHR-WB;

(4)

ΔWH=WHR-WHN;

(5)

(6)

式中:ΔWT为输沙模数在植被调整前后的实际变化量,t/(km2·a);ΔWH为下垫面对输沙的影响量,即评价期实测值与模拟值之差;WB为基准期的实测值;WHR为评价期的实测值;WHN为评价期的模拟值;ηH为植被建设对输沙变化的贡献率,%。

3 结果与分析

3.1 降雨及侵蚀性降雨特征年内分析

1986—2016年间,5—9月降雨量最大,占年降雨量的76%。降雨日数大致呈多峰变化,峰值出现在1、6和9月,年均降雨日数分别为7.0日、12.2和12.4日。7月的降雨强度在全年间最大,降雨量和降雨日数的最低值为12月的11.5 mm和4.5日(图1)。11—翌年3月间的降雨量和降雨时间(d)与12月的相差不大,此时间段之间降雨强度较小。降雨时间较多的月份与降雨量较多月份重合,可知夏季降雨时间多、雨量多且多暴雨。侵蚀性降雨占全年降雨总量的35.6%,4—11月间都有侵蚀性降雨,但集中在6—8月,呈现单峰变化,占全年侵蚀性降雨的80.9%。降雨量与侵蚀性降雨量都集中于6—8月,在6、7和8月侵蚀性降雨量分别占当月降雨量的37.5%、71.8%和54.8%。因根据大雨和暴雨的降雨特征,在夏季加强水土保持措施[13]。

图1 降雨量与侵蚀性降雨量及降雨时间年内分布图Fig.1 Rainfall, erosive rainfall and days of rainfall in a year

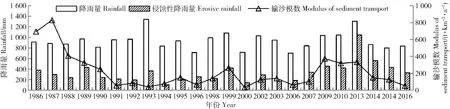

图2 侵蚀性降雨、降雨和输沙模数年际变化图Fig.2 Inter annual variability of erosive rainfall, rainfall and modulus of sediment transport

3.2 降雨量与输沙模数的年际变化趋势分析

1986—2016年,年均降雨量为932.7 mm,最大降雨量为多年平均降雨量的1.4倍。小流域最大输沙模数为多年平均输沙模数的3.9倍。由图2可知,降雨量和输沙模数都有明显下降,但降雨量的下降速率远小于输沙模数的下降速率。侵蚀性降雨量最大值为1 046.7 mm(2013年),最小值为1 102.8 mm(1994年),多年平均侵蚀性降雨量为330.1 mm。2009—2016年间的侵蚀性降雨量明显大于1986—2007年的侵蚀性降雨量;输沙模数在1986—2007年呈明显下降趋势,说明下垫面从农作物转变为经果林增强了该流域水土保持作用。输沙模数在2009—2013年有所回升,之后逐渐下降,2009年和2015年相比,侵蚀性降雨量相当,但输沙模数2015年小于2009年,主要因为搁荒初期水土保持工程措施破坏严重,后期林下草本恢复后侵蚀量降低。

3.3 下垫面与降雨在年输沙量变化中的贡献率

根据植被调整和双累积曲线,分为农作物种植期(1986—1989)、经果林种植期(1990—2008)和搁荒期(2009—2016)。表1通过分离判别法计算出植被未变化下的输沙模数,但计算值与实测值相差较大,说明3个时段内的降雨和下垫面均产生变化。分析年降雨量-年输沙模数的关系,在1986—1989年,斜率最陡,产沙严重。因为该时段为农作物种植期,虽然开始采取水土流失治理措施,但由于该区大多为坡耕旱地,存在不合理的种植方式(如顺坡种植)及对土地的长期翻耕,加上农民对土地进行管护(如除杂草),降低地表植被覆盖,加剧土壤侵蚀量。1990—2008年的斜率明显减小,因为该时段大量种植经果林,经果林通过树干树叶截持降水,根系也能起到固土作用,可增加土壤对水分吸收,以及对经果林用地的管护(如蓄水拦沙措施及梯田埂坎修护)。若以农作物种植期为基准期,经果林种植期侵蚀产沙量减少了80.24%,植被变化在减沙方面的贡献率为78%,降雨在减沙上的贡献率为22%,说明种植经果林抑制流域产沙的效果优于种植农作物。与1990—2008年相比,2009—2016年斜率明显增加(图3),由于,在搁荒期,人工的管护缺乏,部分梯田埂坎被暴雨冲刷破坏,加上搁荒期降雨量较前期有所增加。在搁荒后期,林下植被明显增加,能够有效拦截坡面泥沙输移。以经果林种植期为基准期,搁荒期的输沙量增加,侵蚀产沙量增加79.52%,其下垫面变化在增沙量上贡献率为88%,降雨贡献率为12%,表明在搁荒期林下植被虽比经果林种植期更茂盛,但因缺少人为管护,暴雨溃坏的梯田未被修护,造成梯田沟蚀严重,蓄水拦沙作用下降。通过比较3个时段内植被变化,表明增加植被覆盖能够有效抑制流域产沙[13],与宫渊波等[14]研究成果一致。同时水土保持工程措施在保水保土方面也起到了不可或缺的作用,与符素华等[15]研究结果相似。

3.4 次降雨侵蚀力与输沙模数变化关系

由图4~6可知:1986—1989年,双累积曲线在降雨侵蚀力为456.24 MJ·mm/(hm2·h·a)出现拐点,但转折趋势不明显,该时间段内输沙模数与降雨侵蚀力线性拟合关系较好;1990—2008年,降雨侵蚀力为172.2 MJ·mm/(hm2·h·a)时是一个拐点,在拐点之前累积输沙量随累积降雨侵蚀力的增大而极速上升,当达到拐点之后,曲线上升速度变缓,并且逐渐趋于稳定;在2009—2016年间,双累积曲线在降雨侵蚀力达到1 227 MJ·mm/(hm2·h·a)时出现拐点,拐点之后斜率变缓,趋于稳定。1990—2008年和2009—2016年内双累积曲线有明显的拐点,可以解释2个时段的线性拟合关系较差的原因;但2009—2016年的拐点出现较1990—2008年更迟,因为2009—2016年初期林下植被少和与梯田埂坎的破坏和降雨增加的影响使该时段的产沙情况严重。

表1 解家湾小流域侵蚀产沙变化中植被与降雨贡献率

注:Ⅰ为农作物种植期与经果林种植期;Ⅱ为经果林种植期与搁荒期。Notes: This refers that Ⅰ is the crop planting period and the fruit forest planting period. Ⅱ is the fruit forest planting period and desolate period.

图3 农作物种植期、经果林种植期和搁荒期累积降雨量与累积输沙模数关系图Fig.3 Relationship between accumulated rainfall and cumulated sediment transport modulus during crop planting, fruit forest planting and desolate period

1986—1989年,流域产沙与降雨呈正相关关系,小雨时,流域产沙量少,大雨时,流域产沙量大。1990—2008年和2009—2016年,小雨时,随着降雨侵蚀力的增加,产沙量增大。当达到拐点及雨量加大后,流域的产沙情况与降雨因素和植被覆盖都有较大关系。小流域的产流产沙情况与降雨具有相同的变化趋势,集中于雨季,具有周期性的变化趋势[4],大、暴雨主要集中于夏季,场次虽少,但确是主要降雨量的提供形式[16]。5、6月正好是小雨集中时期,植被还在发育中,植被对流域的产流产沙抑制作用有限,降雨因素是影响流域产流产沙的主要因素;7、8月植物发育完成,正好是大雨和侵蚀性降雨集中的时间段。植被和降雨都对流域的产流产沙起作用,植被能够通过林冠层和地被层降低降雨的击溅作用,增加土壤中有机质的含量,改善土壤结构,提高土壤的抗冲和抗蚀能力[8],减少流域产沙与黄明等[2]研究结果类似。对1990—2008年和2009—2016年分析说明,植被变化对小流域的保水固土作用明显;但超过拐点后,随着植被覆盖度的增加,拐点所对应的降雨侵蚀力略有增加。1990—2008年,流域大量种植果树,经果林可以截持降水,减少地表侵蚀作用,但有一定的作用范围,当降雨侵蚀力大于1 000时,曲线斜率加大,说明经果林在一定降雨侵蚀力下的保土作用明显,但超过界限时,植被的作用就变弱。2009—2016年,土地搁荒后,大雨对梯田埂坎造成破坏及缺少修护,坡耕地拦沙挡水的能力减弱,由于暴雨冲刷梯田埂坎,尽管本年的年降雨侵蚀力较前年弱,也将造成更严重的产沙。因此,随着侵蚀时间变化,在相同降雨侵蚀力下,其产沙情况可能会更加严重,导致前期累积曲线变化较大;但随着时间推移梯田埂坎都已被破坏,加上林下植被丛生,植被盖度和单位面积生物量明显增加,对降雨侵蚀力的抵抗能力加强,曲线在[876,1 339]范围内呈变缓趋势,说明植被的保土作用仍然较强。

解家湾小流域虽然测得大量数据可为川中丘陵区的水土流失方式提供依据,但由于测量过程中存在读数时段间隔大、自记水位计走纸记录精度较差等原因,会导致数据精度不够和误差较大。这些因素增加了结果的不确定性,需要进一步分析。

图4 1986—1989年次降雨侵蚀力与输沙模数关系及双累积曲线图Fig.4 Relationship between rainfall erosivity and modulus of sediment transport and double cumulative plot during 1986-1989

图5 1990—2008年降雨侵蚀力与输沙模数关系及双累积曲线图Fig.5 Relationship between rainfall erosivity and modulus of sediment transport and double cumulative plot during 1990-2008

图6 2009—2016年降雨侵蚀力与输沙模数关系及双累积曲线图Fig.6 Relationship between rainfall erosivity and modulus of sediment transport and double cumulative plot during 2009-2016

4 结论

在川中丘陵区,侵蚀性降雨集中于夏季且夏季降雨场次多,在夏季应加强水土保持措施,减少土壤侵蚀。3个时期对比分析,植被变化加强能有效固土保水。经果林对小流域保水保土能力大于农作物,梯田埂坎的修缮和植被覆盖度的增加水土保持作用显著。不同降雨类型下,降雨侵蚀力对输沙的影响不同。小雨时,输沙量主要受降雨影响;大雨时,流域输沙量则主要受植被因素影响,植被具有减少水土流失的作用,但超过某一降雨侵蚀力的临界数值时,植被对小流域侵蚀产沙的影响就不再明显。工程措施和植被覆盖相结合能有效减少坡耕地水土流失,田间管理也是不容忽视的影响因素。