云南省鹤庆锰矿区地质特征与找矿标志探讨

杨剑波

(中国冶金地质总局昆明地质勘查院,云南 昆明 650201)

我国的锰矿资源分布相对集中,资源主要分布在广西、湖南、云南、贵州、重庆和辽宁省(市,自治区)等地。截止2014年,全国已经发现的锰矿区四十多处,查明资源量122亿t[1]。锰矿资源云南省鹤庆锰矿是我国晚三叠世优质低磷低铁富锰矿的典型代表[2],区内锰矿(化)体分布于小天井、猴子坡、武君山、大陡坡、花椒箐、黄蜂山等地,该矿床矿石矿物主要有硬锰矿、菱锰矿、水锰矿、黑锰矿,含有少量的软锰矿和恩苏塔矿[3]。

1 区域地质背景

研究区锰矿位于扬子地台西南缘,滇西北多世代复合型锰矿复杂成锰构造域(玉树—义敦优地槽褶皱带、金沙江优地槽褶皱带、盐源—丽江台缘褶皱带构造复合部位)[4],产于晚三叠世诺利期烈下陷的太沟环境,该太沟盆地属于走滑拉张型盆地,他的生成与西缘台褶带卡尼—诺利中期区域性南北向深大断裂带的右行走滑拉张活动有直接关系[5]。区内出露地层主要有下三叠统(T1)、中三叠统北衙组(T2b)、上三叠统中窝组(T3z)、松桂组(T3sh)和第四系(Q)。矿体赋存于上三叠统松桂组第3段。区内断裂和褶皱发育,近东西向汝南哨断裂贯穿全区,北东向及北西向断裂为成矿后构造,对矿体产生不同程度的破坏。锰矿体主要赋存于小天井不对称向斜内,该向斜形成于印支运动第Ⅰ幕末期[6]。

2 矿床特征

2.1 地层特征

区内出露地层为三叠系中统北衙组第2段 (T2b2)、三叠系上统松桂组 (T3sh)。

三叠系中统北衙组第2段 (T2b2):岩性为灰色、灰白色块状细晶灰岩、生物碎屑灰岩、白云质灰岩局部见含锰灰岩。

三叠系上统松桂组地层自下而上共分为5段。

第1段(T3sh1)为灰紫色薄—中层—厚层状细—中粒长石砂岩夹灰色钙质泥岩及层纹状粉砂岩。

第2段(T3sh2)为灰褐色中、厚层状中粗粒长石石英砂岩、长石杂砂岩夹泥岩、碳质泥岩及煤线。

第3段(T3sh3)主要为一套灰绿色泥岩、粉砂质泥岩—泥质粉砂岩,灰白色薄层硅质岩、灰岩,中部在研究区西部地段相变为中粗粒长石石英砂岩,锰矿产于薄层硅质灰岩中。

第4段(T3sh4)为一套灰绿色玄武质砾岩、紫红色杏仁状玄武岩夹灰绿色泥岩及玄武质凝灰岩。

第5段(T3sh5)为灰紫色薄—中层状细砂岩、泥质粉砂岩夹薄层—中层状砂质灰岩、生物碎屑灰岩。

2.2 构造特征

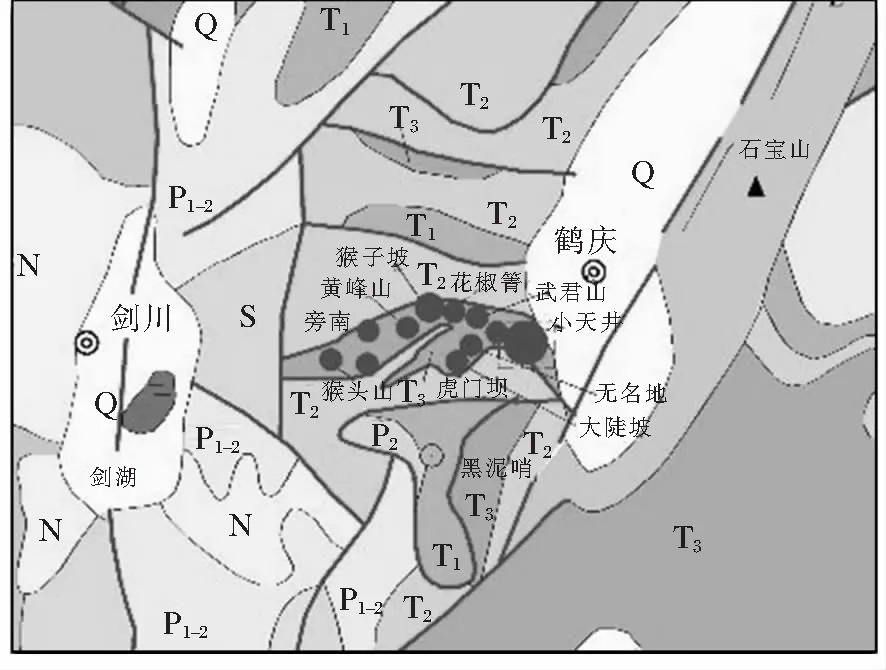

区内成矿前构造为近东西向的汝南哨断裂构造,成矿后构造主要形成于燕山—喜山运动,形成一系列的近东西向、北东向、北西向及近南北向的断裂构造和褶皱构造(见图1)。区内推覆构造发育,喜山期汝南哨断裂以北的北衙组灰岩(T2b2)在构造运动作用下大面积向南推覆,覆盖在南部较新的地层(主要是T3sh)上。区内褶皱构造,主要有黄蜂山向斜、无名地—大陡坡向斜等。

图1 研究区构造纲要

2.3 矿体特征

研究区有多个矿段,有黄峰山矿段、猴子破矿段、花椒箐矿段、武君山矿段、小天井矿段等。本文以黄峰山矿段为例,该矿段共圈定6个主要矿体,共分为Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ、Ⅴ、Ⅵ号矿体,矿体主要有似层状、透镜状、条带状锰矿3种形态,产于构造推覆体(T2b2)灰岩的溶洞和裂隙中,以及推覆体所覆盖之T3sh3地层中的接触带上。

2.3.1 似层状锰矿

Ⅰ号矿体,三叠系北衙组(T2b2)推覆体灰岩、白云质灰岩与松桂组(T3sh3)泥岩、灰岩接触带上。矿体呈似层状,延长140 m,厚0.78~1.15 m,平均1.03 m。

2.3.2 透镜状锰矿

Ⅲ号矿体,产在三叠系北衙组(T2b2)推覆体与松桂组(T3sh3)的接触带上。推测延长25 m,呈不规则透镜状。

Ⅵ号矿体,为隐伏矿体。根据钻孔资料推测为薄透镜状,单工程厚0.66 m。

Ⅱ号矿体,产在三叠系北衙组(T2b2)推覆体与松桂组(T3sh3)的接触带上。在破碎带中,地表矿化长度130 m,厚0.35~0.75 m。

2.3.3 条带状锰矿

在研究区,条带状的锰矿不具备开采条件,仅仅有少量的探矿工程可见这一类型的矿体,本处不做详细介绍。

从已控制的矿体特征来看,在该矿段还存在大量的隐伏矿体,但因单个矿体规模小、形态变化大、分布规律性差,难以用工程进行有效的揭露和控制。

2.4 矿石质量

区内矿石为块状构造、角砾状构造、条带状构造为主,矿石以菱锰矿为主,少量褐铁矿、赤铁矿、钙菱锰矿石、蜡硅锰矿石。脉石矿物主要是方解石。具胶状、他形粒状结构,蜂窝状、块状构造。有用组分一般Mn的含量15%~39%。

3 岩相古地理

据1∶20万区调资料可知,丽江三叠纪凹陷内经历了两次大规模的海侵,第1次发生在早、中三叠世,凹陷呈南北向展布,沉积物的厚度保持由南往北递增的特点。拉丁期由于相邻的宁蒗—永胜隆起带强烈的上升作用,使凹陷带范围明显由哈巴雪山往南至丽江迁移,海岸线大幅度的推进造成鹤庆以南地区大幅度上升,停止沉积,并遭受不同程度的剥蚀。随之而来的第2次海侵始于卡尼克期,海岸线向南迁移,而沉降中心向北偏移到玉龙雪山以北地区,在鹤庆至洱源一带,诺利期丽江凹陷的南北向沉降中心往东迁到永胜,沉积厚度超过1 000 m,而在鹤庆地区,近东西向小凹陷发生剧烈的拉张下陷最终生成鹤庆含锰盆地[7]。

4 锰矿成因分析

据研究,鹤庆锰矿属于多成因类型[8-10],鹤庆式优质富锰矿经历了多阶段的成矿过程,早期成矿物质来源主要是以玄武岩浆活动为主,地热系统对盆地基底砂源层中锰质的萃取,生物吸收,并以热水喷流形式进入盆地而成矿的过程[11],然后于卡尼克—诺利期,在后续的热源条件下被萃取,再经过生物富集作用最终成矿。在区域地质构造单元的交界处,槽区扩张和褶返活动向台区传输应力,通过交界部位深大断裂的走滑活动在靠台地一侧形成小型的走滑拉张盆地以及引起大陆拉斑玄武岩的喷发即异化环境,形成锰矿成矿的储矿构造和热源条件。碳酸盐岩属于较脆性岩石,易于在下凹过程中形成纵张裂隙和型剪裂隙,并且容易在热水作用下发生溶蚀以扩大渗流通道,利于矿质的萃取和溶出。

5 结 论

1)锰矿受地层岩性控制,产于含锰地层海相硅质—碳酸盐岩中,含锰岩系由一套含炭质粉砂质页岩、炭质页岩、菱锰矿、白云岩、凝灰质粘土岩组成。

2)含锰矿层矿石主要由硬锰矿、软锰矿、偏锰酸矿组成,具明显的次生组织结构,常混杂有硅质、泥质物,质地疏松,矿层顶底板界线比较清楚。

3)含锰岩系风化后常形成红土、黄棕土或黑褐土。凡是普遍含有像绿豆、黄豆般大小的浑圆状锰粒的红土,或含有锰矿碎屑的黑褐土,可作为寻找风化锰矿床的重要标志。

4)含锰矿层围岩一般岩性较坚硬、分布稳定。

5)锰矿多分布于向斜两翼的浅部,地下水面以上的氧化带内;淋积型锰多分布构造破碎带内,堆积型锰矿产于第四系红土层中。