太宗昭陵與貞觀時代的君權形塑*

李丹婕

提要: 本文將昭陵這座建築作爲一部“文本”進行系統而全面的解讀,主要循三個角度展開: 其一,將昭陵置於特定時空語境中進行個案考察;其二,將昭陵作爲一個視覺的、物質的、整體的景觀進行解讀;其三,回到初唐的政治環境和時代脈絡,體察當時的政治訴求與意識形態及其與昭陵營造之間的關係。本文通過具體分析揭示出,昭陵的空間規劃與建築布局展現爲清晰的時間性敍事,以視覺語言完成了墓主由秦王到太宗、由天子到皇帝·天可汗,唐朝由李唐一家到大唐帝國、由關隴集團到天下大統的一系列轉變。可以説,昭陵以具體的物質形式强化了當時的權力觀念,也見證了貞觀王朝的政治秩序以及七世紀初唐朝的歷史視野和總體格局。

關鍵詞: 昭陵 初唐 君權 意識形態

太宗昭陵的營建始於貞觀十年(636),其修建過程與貞觀朝中後期相始終,其營建細節鮮見於文獻記載,但若我們將昭陵這座建築作爲一部“文本”進行整體解讀和細部分析,便能對其所負載的政治内涵有進一步瞭解,同時發現其與貞觀時代君權形塑之間的密切聯繫。目前學界關於昭陵的認識,集中在以下四個方面: 一是通過對昭陵陪葬墓出土墓誌與傳世文獻的對讀,豐富對初唐政治史的理解;(1)如張沛主編《昭陵碑石》,西安,三秦出版社,1993年;《唐昭陵陪葬名位綜考(下)——昭陵碑石研究之一》,《碑林集刊》2008年第14輯,頁348—370;《唐昭陵諸碑存逸考述——昭陵碑石研究之三》,《碑林集刊》2009年第15輯,頁191—211。二是將昭陵放在整個唐代帝王陵的序列中,對唐代帝王喪葬禮制和政治做一貫通的解説;(2)劉慶柱、李毓芳《陝西唐陵調查報告》,《考古學集刊》第5輯,北京,中國社會科學出版社,1987年,頁216—263;劉向陽《唐代帝王陵墓》,西安,三秦出版社,2006年,頁19—76;沈睿文《唐陵的布局——空間與秩序》,北京大學出版社,2009年。三是隨着近年來昭陵考古發掘的新進展,對昭陵地上建築的布局和規劃有了更爲深入的認識;(3)陝西省考古研究所、昭陵博物館《2002年度唐昭陵司馬門遺址發掘簡報》,《考古與文物》2006年第6期,頁6,3—12,彩圖2幅。四是就陵墓布局、規劃及局部出土器物或地面遺存,闡發其設計依據及文化屬性。(4)主要是强調其突厥因素,參岑仲勉《突厥集史》(下),北京,中華書局,1958年,頁896;Howard J. Wechsler, Offerings of Jade and Silk: Ritual and Symbol on the Legitimation of Tang Dynasty, Yale University Press, 1985, p.81;岑仲勉《隋唐史》,石家莊,河北教育出版社,2000年,頁138;葛承雍《唐昭陵六駿與突厥葬俗研究》,《中華文史論叢》(60),上海古籍出版社,1999年,頁182—209;《唐昭陵、乾陵蕃人石像與“突厥化”問題》,《歐亞學刊》(3),北京,中華書局,2002年,頁150—162。以上兩文均收入葛承雍《唐韻胡音與外來文明》,北京,中華書局,2006年,頁158—179,180—197。

看起來,昭陵及其周邊的各種文獻史籍和出土文物從未淡出學者的視野;然其實,作爲一個整體物質性存在的昭陵卻是缺席的。北宋初年出任陝西轉運使的游師雄(5)《宋史》卷三三二《游師雄傳》,北京,中華書局,1985年,頁10688—10690;《游師雄墓誌》,撰刻於紹聖四年(1097),安民、安敏、姚文刻,今藏陝西省博物館,録文見《金石萃編》卷一四一,《石刻史料新編》第一輯(4),臺灣,新文豐出版公司,1982年,頁2628上—2633上。他還題刻有《六駿圖碑》以及《凌煙閣功臣像摹刻碑》等,也是今人探討昭陵六駿、認識閻立本繪畫作品時所不能忽視的重要證據。《題六駿碑》,《金石萃編》卷一三九,頁2592下—2594上;《唐凌煙閣功臣畫像并贊》,《金石萃編》卷一三九,頁2598下—2599下。製作於紹聖元年(1094)的《昭陵圖碑》(即《宋新修唐太宗廟碑》碑陰,現藏西安昭陵博物館)(6)該圖文字題記,見游師雄《昭陵圖記》,參《金石萃編》卷一四一,《石刻史料新編》第一輯(4),頁2617下—2619上。直觀呈現了作爲一座完整建築景觀的昭陵,受此圖啓發,本文試圖從三個方面對昭陵進行系統而全面的分析: 其一,將昭陵置於特定歷史時空進行個案考察;其二,將昭陵作爲一個可視的、物質的、整體的景觀進行考察;(7)事實上,從來中國帝王或貴族的墓葬反映的都是多元而非一元的構思特色,參羅森(Jessica Rawson)著,彭自昀譯《中國的喪葬模式——思想與信仰的知識來源》,《祖先與永恒——羅森中國考古藝術文集》,北京,三聯書店,2011年,頁175。其三,切實回到初唐的政治環境和時代脈絡當中,體察當時的政治需求,以及統治者如何爲了具體的政治需求設計或提倡相應的意識形態,這些行爲與昭陵營造過程之間是否存在聯繫。

一 昭陵營建與太宗其人

貞觀九年(635),高祖李淵去世,入葬獻陵。高祖李淵去世前遺詔稱:“今王師四討,軍機急速。小殮既竟,嗣子宜於别所視事。軍國大事,不得停闕。……其服輕重,悉從漢制,以日易月。……其園陵制度,務從儉約。斟酌漢魏,以爲規矩。”(8)《唐大詔令集》卷一一,北京,中華書局,2008年,頁66—67。太宗欲表孝心,不願“務從儉約”,下詔“依漢長陵(漢高祖劉邦之陵)故事,務從隆厚”。(9)《資治通鑑》卷一九四太宗貞觀九年,北京,古籍出版社,1956年,頁6114。此舉受到當時弘文館學士虞世南的强烈反對。虞認爲,厚葬不光勞民傷財,還有被盜的風險,他特别舉出魏文帝壽陵“因山爲陵”的例子,主張喪事從儉。太宗最初並未同意,但虞世南反復堅持,太宗只好讓主事大臣集體商議決斷,只是强調“必令得所,勿置朕於不孝之地”,(10)《唐會要》卷二《陵議》,北京,中華書局,1955年,頁394。也就是説,規格或可再斟酌,但不能違背孝心。房玄齡强調,“長陵制度,過爲宏侈;二丈立規,又傷矯俗。光武中興明主,多依典故,遵爲成式,實謂攸宜。伏願仰遵顧命,俯順禮經”,(11)同上書。此事後,房玄齡還因護高祖山陵制度有功,加封開府儀同三司,足見太宗對其舉措得當非常滿意。最終,由於“時公卿又上奏請遵遺詔,務從節儉”,(12)《舊唐書》卷七二《虞世南傳》,北京,中華書局,1975年,頁2569。太宗下詔“敬依來議”,(13)《唐會要》卷二《陵議》,頁395。依漢光武帝原陵之制安葬高祖,名爲獻陵。

獻陵事畢僅半年後,長孫皇后病逝,貞觀十年十一月,入葬昭陵。(14)《資治通鑑》卷一九四太宗貞觀十年,頁6121—6122。確切地説,當時還没有後人所見的昭陵。不過,父親和妻子相繼離世,卻令李世民開始考慮自己的身後事。和獻陵的封土而冢不同,(15)關於獻陵的最新考古進展,參陝西省考古研究所《唐高祖獻陵陵園遺址考古勘探與發掘簡報》,《考古與文物》2013年第5期,頁31—44。太宗選擇依山而陵,具體考量反映在《九嵕山卜陵詔》一文中:

天下大定,……此朕之宿志,於斯已畢。猶恐身後之日,子子孫孫,尚習流俗,猶循常禮,加四重之櫬,伐百祀之木,勞擾百姓,崇厚墳陵。今預爲此制,務從儉約,於九嵕之山,足容一棺而已,積以歲月,漸以備之。

又佐命功臣,義深舟楫,或定謀帷幄,或身摧行陣,同濟艱危,克成鴻業。追念在昔,何日忘之。使逝者無知,咸歸寂寞,若營魂有識,還如疇曩,居止相望,不亦善乎!漢氏使將相陪陵,又給以東園秘器,篤全終之義,恩意深厚。古人之志,豈異我哉。自今以後,功臣密戚及德業尤著,如有薨亡,宜賜塋地一所,及給以秘器,使窀穸以時,喪事無闕,所司依此營備,稱朕意焉。(16)《唐大詔令集》卷七六,頁431。

經過一番占卜勘察,太宗將昭陵選定在九嵕山,位於陝西省醴泉縣東北部,海拔1224米,在所有唐帝陵中海拔最高。以長孫皇后去世爲契機,太宗開始營建昭陵,並用以示範後世,同時下令准予功臣密戚入陵陪葬,特賜墓地和葬器。生前選擇陵址的唐代帝王,文獻可查僅太宗、武則天和玄宗三位,(17)趙强《昭陵墓址的選擇》,《煙臺師範學院學報》1994年第2期,頁35—37,15。其中太宗之舉又是開創性的,不過,這樣做並非没有先例,如虞世南所稱,“漢天子即位即營山陵,遠者五十餘年”,(18)《資治通鑑》卷一九四太宗貞觀九年,頁6114。秦始皇也是即位之初就開始親自監督營造始皇陵,其宗廟更是統一六國以後便開始親自督造。(19)楊寬《秦始皇陵園布局探討》,《中國古代陵寢制度史研究》,上海古籍出版社,1985年,頁183—193。

唐初各項制度,固然有其因循脈絡,但太宗是否事事受其約束,也非如此。比如封禪之事,先是貞觀五年,諸州朝集使懇請太宗封禪,轉年,文武官再次上表懇請,依舊未得批允,太宗説:“卿輩皆以封禪爲帝王盛事,朕意不然。若天下乂安,家給人足,雖不封禪,庸何傷乎!昔秦始皇封禪,而漢文帝不封禪,後世豈以文帝之賢不及始皇邪!”(20)《資治通鑑》卷一九四太宗貞觀六年,頁6093。不過,對秦始皇,太宗又非全然否定,關於周秦兩代的差别,太宗曾和蕭瑀有過一次精彩的對答,蕭瑀説,紂無德,所以周武王征討,實乃正義之舉,然而周與六國無罪,秦始皇攻伐,則是背德行爲,所以,兩者雖然都得到天下,可是在人心得失上,卻截然不同。太宗並不認同蕭瑀,他以爲,周得天下後,繼續修仁義,秦得天下後,卻愈尚詐力,兩者不同,更在於守天下的方式各異,也就是説,太宗認爲,天下可以逆取,但必須順守。(21)謝保成《貞觀政要集校》卷八《辨興亡》,北京,中華書局,2009年,頁464—465;《資治通鑑》卷一九二太宗貞觀元年,頁6036。對於傳統中國統治者十分重要的禮樂,李世民也有一套自己獨到的看法,他説:“禮樂之作,是聖人象物設教,以爲撙節,治政善惡,豈此之由?”他完全不認同“王朝興亡,實由於樂”的理念,主張“樂在人和,不由音調”。(22)《貞觀政要集校》卷七《禮樂》,頁417。

貞觀三年(629)正月,祭祀太廟後,便是皇帝藉田禮,太宗選擇耕藉於東郊。此前,孔穎達一再主張,“禮,天子藉田於南郊,諸侯於東郊。晉武帝猶於東南。今於城東,不合古禮”。太宗自有一套説法回駁這位禮學專家,他説:“禮緣人情,亦何常之有?且《虞書》云:‘平秩東作。’則是堯、舜敬授人時,已在東矣。又乘青輅、載黛耜者,所以順於春氣,故知合於東方。且朕見居少陽之地,田於東郊,蓋其宜也。”(23)《資治通鑑》卷一九三太宗貞觀三年,頁6062,胡注。太宗不僅自有看法,還是最終裁奪者,於是,即便與“古禮”不合,卻無法阻止太宗於東郊行禮。兩年後,太子成年,需行冠禮,少傅蕭瑀稱,“據陰陽不若二月”,即應當取二月吉,但太宗卻説:“東作方興,宜改用十月。”他的理由是:“吉凶在人。若動依陰陽,不顧禮義,吉可得乎!循正而行,自與吉會。農時最急,不可失也。”(24)《資治通鑑》卷一九三太宗貞觀五年,頁6086。

諸如此類,林林總總,表明李世民並非一位事事循規蹈矩的君主,禮樂傳統對於李世民來説,充其量用來參考,如果與現實或意願有違,不妨調整,甚至修改。這也透露出,當時諸多政治禮儀原則,與其説源自傳統的權威,毋寧説源自皇帝的意志。

玄武門之變發生當天,傅奕曾向高祖密奏,“太白見秦分,秦王當有天下”,(25)《資治通鑑》卷一九一高祖武德九年,頁6009。但這份天命並不能掩蓋太宗公然弑親逆取皇位的事實。逆取之下,李世民卻没有通過編織讖緯、製造符命來樹立自身的合法性和統治權威,相反,太宗更强調的,是實實在在的勳功。營建昭陵的詔書正是一份向天下宣示勳功的公告,他不僅强調佐命功臣的特殊地位,談及自己,他還特别指出,“有隋之季,海内横流,豺狼肆暴,吞噬黔首。……朕投袂發憤,情深拯溺,扶翼義師,以濟塗炭。賴蒼昊降鑑,股肱宣力,提劍指麾,天下大定。……此朕之宿志,於斯已畢”,(26)《唐大詔令集》卷七六《九嵕山卜陵詔》,頁431。格外强調自己在危急時刻力挽狂瀾於將傾的卓絶偉業。比起昭示子孫以法度來説,修築昭陵更重要的意圖,恐怕是以直觀的視覺造物强有力地彰顯太宗的權威,其核心要義在於展示勳功和恩德;此兩者,正是唐太宗貞觀王朝,特别是前半期的關鍵詞。(27)李丹婕《承繼還是革命?——唐朝政權建立及其歷史敍事》,《中華文史論叢》2013年第4期,上海古籍出版社,頁133—146。

對於唐初禮樂典章各項事宜,太宗可謂事事留意,樣樣關心。文字如此,建築也是這樣。貞觀二十一年修建玉華宫之前,在給閻立德的手詔裏,太宗特别强調,之所以剛建完翠微宫,便接着營造玉華宫,在於翠微宫(位於北闕之南)乃“一己之可娱”,然念及“百僚之有倦”,“怡神祈壽,良以爲國爲人”,遂在長安城宜君縣鳳凰谷營造玉華宫,但他命閻立德,務必“遵意於樸厚,本無情於壯麗,尺版尺築,皆悉折庸,寸作寸功,故非虚役”。(28)顧炎武《歷代宅京記》,北京,中華書局,1984年,頁97。太宗不僅强調這是對百官的恩典,還提出對這座建造風格的具體要求,閻立德一向對太宗的意思心領神會,無論翠微,還是玉華,都“因山藉水”,(29)《舊唐書》卷五一《賢妃徐氏傳》,頁2168。盡顯借地勢而營建築的巧思。史籍中的玉華宫,“殿覆瓦,餘皆葺之以茅”,恰合太宗“務從儉約”的初衷,這體現了閻立德高超的營造技巧,但更主要則是令太宗感到滿意,閻立德此後被升官爲工部尚書,便是明證。我們可對比貞觀朝另一位將作大匠竇璡的事例。竇璡同樣有過人的建築才華,受命修葺洛陽宫,只不過,他不如閻立德了解太宗的心思,營造中極盡奢華之能事,“於宫中鑿池起山,崇飾雕麗,虚費功力”,導致太宗大怒,不僅毁棄該工程,竇璡也由此被罷官。(30)《舊唐書》卷六一《竇璡傳》,頁2371。由此可見,昭陵建築布局除了有設計師閻立德的功勞,還要特别考慮其真正的主人,即太宗本人的意志。

二 北司馬門與玄武門

依山爲陵的唐陵玄宫一般設於南部山腰上,山四周圍建城牆,每面中央開一門,南門爲正門。東西南三門正對玄宫,而北司馬門多因地勢而築,方位不正。一般陵臺或玄宫所處山峰在陵園内東西居中,陵臺南麓至南司馬門較北司馬門爲寬,此因獻殿築於陵臺或玄宫之南所致,惟昭陵不在此列。(31)《唐陵的布局》,頁150。

唐帝陵諸司馬門在行禮中的角色,我們可由太宗祭拜獻陵一舉略有了解:

貞觀十三年正月乙巳,太宗朝於獻陵。先是日,宿衛設黄麾仗周衛陵寢,至是質明,七廟子孫及諸侯百僚、蕃夷君長皆陪列於司馬門内。皇帝至小次,降輿納履,哭於闕門,西面再拜,慟絶不能興。禮畢,改服入於寢宫,親執饌,閲視高祖及先后服御之物,匍匐牀前悲慟。左右侍御者莫不歔欷。初,甲辰之夜,大雨雪。及皇帝入陵院,悲號哽咽,百辟哀慟,是時雪益甚,寒風暴起,有蒼雲出於山陵之上,俄而流布,天地晦冥。至禮畢,皇帝出自寢宫,步過司馬門北,泥行二百餘步,於是風靜雪止,雲氣歇滅,天色開霽。觀者竊議,以爲孝感之所致焉。(32)《舊唐書》卷二五《禮儀志》,頁972—973;《唐會要》卷二《親謁陵》,頁400。

這是高祖去世兩年後,太宗於正月前往獻陵祭拜的記録。司馬門出現兩次,據《資治通鑑》這條紀事下對唐謁陵儀式的説明,皇帝要經過“小次”(設於神道西南)、“大次”(設於寢宫西南)等儀式,再進入寢宫慟哭行禮,而同行的宗室子孫、文武百官、諸蕃君長等皆以嚴格的班次站位。大體程式來看,皇帝當由南司馬門進,東司馬門出,(33)《資治通鑑》卷一九五太宗貞觀十三年,頁6143。北司馬門並不突出。

對比之下,昭陵北司馬門的地位則較爲顯著。2002年陝西考古研究所對昭陵北司馬門進行了全面發掘,清理出大量唐代遺迹和遺存,初步揭示出這一空間的建築遺址總體布局和一些單體建築遺迹的位置。昭陵北司馬門以兩闕間南北中線爲縱軸東西對稱,並以門址爲界,分門内外兩部分。門址以外(以北)遺迹有: 最北部東西對稱的雙闕和雙闕後的長條形房址,門址位於闕南部正中,兩側與夯土圍牆相連接。門址内(以南)西部遺存保存較好,其中最南端的長廊狀房址形制輪廓基本完整。(34)陝西省考古研究所、昭陵博物館《2002年度唐昭陵司馬門遺址發掘簡報》,頁6。昭陵北司馬門遺址是唐帝陵陵園遺址中首次發掘的一組完整建築羣,依地勢而建,坐南向北,南高北低。南北縱長86米、東西最寬處61米,最北端廡殿式門外有三出闕和列戟廊,廡殿式大門内兩側各有偏殿、廡房,最南端兩側爲安置十四蕃君長像和六駿石刻的長廊,外圈有圍牆環繞,形成一個嚴密緊湊的整體。(35)張建林、王小蒙《對唐昭陵北司馬門遺址考古新發現的幾點認識》,《考古與文物》2006年第6期,頁20。

已有學者注意到,昭陵陵山南麓的陪葬墓區存在模仿長安城皇城的迹象,陵山司馬院可能仿自長安城宫城,(36)《唐陵的布局》,頁269。整體和局部的安排則或取法北魏洛陽北邙陵墓陪葬墓的布局。(37)參宿白《北魏洛陽城和北邙陵墓——鮮卑遺迹輯録之三》,《文物》1978年第7期,頁51;《唐陵的布局》,頁305。本文大體同意這一論斷,但想進一步提出,無論是模仿結構,還是效法布局,都有可能找到樣式相似的前身,它們之間或有着悠久的同構傳統,比如從宏觀到局部的軸對稱布局樣式。對稱向來是中國傳統建築布局的最突出特點,具有政治意義的建築尤其如此。隋大興宫(即唐太極宫)宫内有前殿太極殿、中殿兩儀殿和後殿甘露殿,兩側列偏殿,其布局便是南北中軸線縱向排列。(38)楊鴻勳《宫殿考古通論》第18章《劃時代的隋朝宫廷建築》,北京,紫禁城出版社,2001年,頁364。高宗時所建的大明宫,與前代建築風格一脈相承,雖受地形影響,但宫内大殿如含元殿、宣政殿、紫宸殿和南北宫門都分布在中軸線上。各殿也都由中軸上的主殿、兩側對稱的配殿、廊廡等構成。(39)中國科學院考古研究所《唐長安大明宫》,北京,科學出版社,1959年,頁30—32。昭陵北司馬門建築羣以廡殿式大門及其前後臺階、通路爲中軸,中軸線兩側建築東西對稱布置。隋大興城(即唐長安城)修建團隊核心成員有閻立德父閻毗,大明宫主要負責人之一則是閻立德弟閻立本,因而太極殿、昭陵、大明宫的相似性,除受中國傳統建築理念的影響,或與閻氏家學的營造風格也不無關係。(40)參陳寅恪《隋唐制度淵源述論稿·禮制》,北京,三聯書店,2009年,頁69—90;那波利貞著,陳妙香譯《從中國首都計劃史論唐代長安城》,《臺灣大學建築與城鄉研究學報》第2卷第1號,1983年,頁313—331;關於大興城的營建,參王靜《大興城與楊隋代周》,《中古都城建成傳説與政治文化》,北京,社會科學文獻出版社,2013年,頁75—100;閻家兄弟相關研究,參田村孝弘《阎立德と阎立本について》,《東洋史苑》39號,1992年,頁49—74。不過這些與昭陵大體取法長安城的看法並不矛盾,因爲太宗所看重的秦皇、漢武皆有類似舉動,始皇陵布局就是按照國都咸陽設計,(41)楊寬《中國古代陵寢制度研究》,頁190;另參劉慶柱《論秦咸陽城市布局形制及其相關問題》,《文博》1990年第5期,頁200—211。西漢諸陵和西漢都城長安宫廷的制度也相一致,陵寢建築即仿效宫廷規格。(42)楊寬《中國古代陵寢制度研究》,頁134—135。

具體就造型而言,北司馬門廡殿式大門與三出闕、列戟廊的組合,呈兩側前出、中間後凹的格局,與含元殿正殿和前部兩閣的配列非常相似。含元殿以正殿爲中心,前部兩側一爲棲鳳閣,一爲翔鸞閣,兩閣亦均爲對稱三出式,(43)楊鴻勳《唐長安大明宫含元殿復原研究》,《慶祝蘇秉琦考古五十五年論文集》,北京,文物出版社,1989年,頁525—539;楊鴻勳《唐長安大明宫含元殿應爲五鳳樓形制》,《文物天地》1991年第5期,頁24—25。安家瑶《唐大明宫含元殿遺址的幾個問題》,《唐大明宫遺址考古發現與研究》,北京,文物出版社,2007年,頁237—246。與北司馬門三出闕平面形制相同。不僅如此,昭陵北司馬門南端兩側長廊放置六駿和十四國蕃君長像,在考古學者看來,也與長安城布局有關,即唐代宫城北面有“六廐”之設。(44)張建林、王小蒙《對唐昭陵北司馬門遺址考古新發現的幾點認識》,頁20。初唐在宫内設置“六廐”,武周時又稱爲“六閑”,是專門掌管皇帝“御馬”的機構,六廐各有名稱,左右對置(左飛、右飛、左萬、右萬、東南内、西南内),(45)《新唐書》卷四七《百官·殿中省》,北京,中華書局,1975年,頁1217。昭陵北司馬門石刻六駿也是左右各三件安置。此外,貞觀十二年在玄武門置左右飛騎,“時太宗選趫捷之士,衣五色袍,乘六閑馬”,皇帝出行遊幸則從之,(46)《舊唐書》卷五九《姜行本傳》,頁2333。飛騎即駐紥在宫城北邊的玄武門。這樣的對應看似合理,其實是有細究的餘地。含元殿、北門六廐比起北司馬門的修建來説,不能説稍晚,起碼也是同時,就時間來説,做這樣的比附似乎並不充分。另外,北門六廐和昭陵六駿雖存在形式的相似性,但就其内容而言,則差異顯著。

因此,昭陵的地面布局與長安城的相似,不足以解釋其北司馬門的特殊性,關於後者,我們似乎還需要結合太宗朝政局具體的時代語境來考察。

玄武門在初唐政治中具有特殊意味,(47)陳寅恪《唐代政治史述論稿》中篇《政治革命及黨派分野》,北京,三聯書店,2009年,頁238—245。某種程度上可以説,正是在那裏,太宗邁出了通往皇權之路的第一步,可想而知,它對太宗本人而言的意義尤其不尋常,對北司馬門的格外用心,毋寧説很可能是這座建築主人的有意安排。就在昭陵即將修畢之際,貞觀二十年(646)十月,太宗命將作大匠閻立德等營長安城北闕,制顯道門,(48)《歷代宅京記》卷六《關中四》,頁96。北闕位於“玄武門外”。(49)《資治通鑑》卷二三則天后垂拱二年,頁6441,胡注。重視北門,似乎也不乏歷史原因,《漢書·高帝紀》下記:

(七年)二月,至長安。蕭何治未央宫,立東闕、北闕、前殿、武庫、大倉。

師古注曰: 未央殿雖南向,而上書奏事謁見之徒皆詣北闕,公車司馬亦在北焉。是則以北闕爲正門,而又有東門、東闕。至於西南兩面,無門闕矣。(50)《漢書》卷一《高帝紀下》,北京,中華書局,1962年,頁64。

與漢代一樣,唐初很多重大政治活動也都在北門舉行,如獻俘、設宴、爲外邦君長舉哀(51)《舊唐書》卷一九中《文苑·陳子昂傳》(頁5023):“今國家若擊西羌,掩吐蕃,遂能破滅其國,奴虜其人,使其君長係首北闕”;《新唐書》卷二一五下《突厥傳下》(頁6069):“不三年,縛頡利獻北闕下”;《舊唐書》卷七四《王洎傳》(頁2608):“太宗工王羲之書,尤善飛白。嘗宴三品以上於玄武門,帝操筆作飛白字賜羣臣”;《新唐書》卷二二《東夷·百濟傳》(頁6199):“(貞觀)十五年,璋死,使者素服奉表曰:‘君外臣百濟王扶餘璋卒。’帝爲舉哀玄武門,贈光禄大夫,賻賜甚厚。”等。不過,如前文指出的,與其説太宗在刻意法祖傳統,毋寧説他只是爲自己的意願找到了歷史依據。北闕的營造,和唐太宗對玄武門(或北司馬門)的特殊心結想必不無關係,對此,我們還能從其他史實中尋得蛛絲馬迹。

北闕營建期間,房玄齡、高士廉曾在長安城中偶遇少府少監竇德素,問及北門營繕情形。太宗之後聽聞此事,勃然大怒,罕見地斥責了房玄齡等人:“君但知南牙政事,北門小營繕,何預君事!”(52)《資治通鑑》卷一九六太宗貞觀十五年,頁6171。太宗顯然有點反應過度,但這反倒説明,北門營繕絶非小事,只是太宗不欲朝臣插手。太宗説此事非關外廷,也實屬牽强。當真只是皇帝私事,憑房玄齡等的慎思謹行,勢必不會冒然過問,何況,在國家各種重大政治活動中,北門都是一個至關重要的空間,有着特殊的禮儀功能。太宗的過激反應,只能説明在他心目中北門具有特别的意義。

貞觀十九年,太宗格外禮遇從印度回國的玄奘,爲便於與他咨詢西域事宜,太宗安排玄奘暫居於北闕,史載“敕所司於北闕紫微殿西别營一所,號弘法院”,(53)《大慈恩寺三藏法師傳》卷七,北京,中華書局,2000年,頁154。可見北闕的營造涉及一系列的建築設置,同時也反映出太宗對這一空間的重視。對於廣大朝臣來説,玄武門只是一個具有特定禮儀功能的政治場所,是朝廷的政治權力空間之一,也是皇權的重要體現;然之於李世民個人,玄武門除了公共的、國家的、官方的意義,還凝結了他的個人記憶和政治功業,這纔使得北司馬門在昭陵整體建築中脱穎而出。

三 六駿與秦王勳功

六駿石刻位於北司馬門,是昭陵最具象徵意味的景觀之一。(54)和昭陵其他文物一樣,隨着考古學的發展、博物館的出現以及文物買賣的猖獗,六駿早已離開了其最初所在位置,幾經流散,目前颯露紫、拳毛騧兩件收藏在美國費城賓夕法尼亞大學博物館,其餘四件藏於西安碑林博物館,參王世平《昭陵六駿被盜經過調查》,《四川文物》2008年第5期,頁119—126。2001年,考古工作者清理和發掘了昭陵北門祭壇遺址,發現唐代放置昭陵六駿的原始底座、被移位的二層座及西側用於放置十四國番君長石像(七尊)與六駿(三件)的七間廊房,新出土六駿殘塊五件。這些新的考古成果爲認識昭陵六駿的意義提供了重要線索。(55)李浪濤《昭陵六駿考古新發現》,http://www.guobao.info/6steeds05.html。

據目前對唐代遺迹的清理情況來看,昭陵北司馬門以兩闕間南北中線爲縱軸東西對稱,並以門址爲界,分門内外兩部分;其中門址内(以南)西部遺存保存較好,最南端的長廊狀房址形制輪廓基本完整。(56)張建林、王小蒙《2002年唐昭陵北司馬門遺址發掘簡報》,頁6。七間廊房,四間用來放置君長像,三間用來分置六駿,(57)同上書,頁8。新發現的六駿石雕殘塊中,有兩件馬腿部殘塊可與現藏碑林博物館的“青騅”、“什伐赤”兩件浮雕馬屏的殘損部位相拼接。(58)張建林、王小蒙《對唐昭陵北司馬門遺址考古新發現的幾點認識》,頁19。考古發現的新進展,使得關於六座石雕的“老問題”再次成爲值得探討的議題。首先需要回答的,無疑是豎立的時間。

此前回答這一問題的依據,多來自陝西轉運使游師雄摹刻於北宋前期的《昭陵六駿碑》,(59)《昭陵六駿碑》又名《宋游師雄題六駿圖碑》、《宋刻昭陵六馬圖贊》,刊刻於北宋元祐四年(1089)。碑身高277釐米,下寬106釐米,厚28釐米,額篆題“昭陵陸駿”。此碑原存於醴泉縣駿馬鄉舊縣村(宋代醴泉縣治)唐太宗廟遺址,1975年移入昭陵博物館收藏。其中有一則游氏題記稱:

師雄舊見《唐太宗六馬畫像》,世傳以爲閻立本之筆,十八學士爲之贊。晚始得《唐陵園記》,云太宗葬文德皇后於昭陵,御製刻石文並六馬像贊,皆立於陵後,敕歐陽詢書。高宗總章二年(669)詔殷仲容别題馬贊於石座。即知贊文乃太宗自製,非天策學士所爲明矣。歐陽詢書今不復見,唯仲容之字仍存,如寫白蹄烏贊云:“平薛仁果時乘。”由此蓋知唐史誤以“果”爲“杲”耳。(60)《昭陵碑石》,頁230。

這條題記被今人視爲認定六駿雕刻時間的重要線索之一,其中透露出來的信息是,北宋初年尚流傳有紙本或絹本《唐太宗六馬畫像》和一册《唐陵園記》(已佚),文德皇后下葬時,太宗親自撰寫了長孫皇后碑和六馬像贊,並令歐陽詢手書後,刻石於昭陵;因而,六駿雕刻成像的時間,似乎當爲貞觀十年長孫皇后下葬之時。不過關於此事,還存在不同記録,《金石録》“唐昭陵六馬贊”條稱:

初太宗以文德皇后之葬,自爲文,刻石於昭陵,又琢石象平生征伐所乘六馬,爲贊刻之,皆歐陽詢八分書。世或以爲殷仲容書,非是。至諸降將名氏乃仲容書耳。(61)趙明誠《金石録》收録,參《金石録》卷二三,《石刻史料新編》第一輯(12),頁8937下。關於昭陵碑誌書家,參朱關田《昭陵碑誌書人》,《中國書法史·隋唐五代》,南京,江蘇教育出版社,1999年,頁73—83。

《唐會要》則有不同説法:

(貞觀)二十三年八月十八日,山陵畢。上(高宗)欲闡揚先帝徽烈,乃令匠人琢石,寫諸蕃君長貞觀中擒伏歸化者形狀,而刻其官名。……(列於陵司馬北門内,九嵕山之陰,以旌武功。乃又刻石爲常所乘破敵馬六匹於闕下也)。(62)《唐會要》卷二《陵議》,頁395。

趙明誠重在法書辨别,提及太宗刻六駿石一事,没有給出確切依據,而據《唐會要》所記,六駿刻石似乎是太宗下葬後的事。因而有學者推斷,太宗貞觀十年所刻,乃是單獨成石的《六駿像贊》,即僅文字部分。(63)李舉綱《〈昭陵六駿碑〉研究》,《碑林集刊》(8),頁255—256。也有學者據《唐會要》所載,認爲六駿刻石當與十四國君長像爲一整體,極有可能是太宗下葬時由高宗整體安排的,其靈感或許來自《六駿像贊》刻石的啓發。(64)《昭陵六駿與十四國君長像》,《唐陵的布局》,頁234—237。但作者也謹慎地提醒我們,《唐會要》成書前後歷經一百七十餘年,三易其手,又由私撰變爲官修,因而史料方面難免有遺漏或錯訛。這樣就出現了一個難以解釋的矛盾,即長孫皇后下葬時所立的由太宗寫、歐陽詢書的刻石文已於2001年出土,並被確認爲歐陽詢書法,(65)這一石刻曾爲趙明誠《金石録》收録,參《金石録》卷二三,頁8937下;出土原委參李浪濤《唐昭陵發現歐陽詢書〈昭陵刻石文碑〉》,《碑林集刊》(10),頁89—91。但按理説當與之並肩而立的《六馬像贊》碑卻尚下落不明,雖然這不能否認該碑的存在(如果存在的話)。事實上,如果細讀游師雄的題記就會發現,游氏其實意在指出,自己摹刻石碑的畫像所本,乃是世傳《唐太宗六馬畫像》,而贊語來源,則是《唐陵園記》所記。因此,游師雄的題記,指向的是自己所摹刻的六駿畫像,至於昭陵北門原來樹立的六塊石碑,他並没有涉及,也就是説,這條材料實難成爲昭陵六駿雕刻時間的直接證據。

另有一條早於游師雄《昭陵六駿碑》(1089)的材料值得注意。北宋嘉祐七年(1062)至至平二年(1065)間,蘇軾任鳳翔府判官,曾得見六駿拓本,他寫道:“昭陵六馬,唐文皇戰馬也,琢石象之,立昭陵前,客有持此石本示予,爲賦之。”(66)王文誥輯注《蘇軾詩集》卷四九,北京,中華書局,1982年,頁2725—2726。有學者認爲,就當時拓片技術來説,蘇軾所見應是《六馬像贊》的拓片,絶無可能是六駿浮雕石屏“石本”。(67)羅宏才《昭陵六駿藍本、仿繪、仿刻、拓片、模制及相關問題的研究》,《碑林集刊》(9),頁260。這裏仍是受到游師雄《昭陵六駿碑》題記的干擾,即認爲有一塊單獨的《六馬像贊》,而這塊石碑的成立與否,就目前考古進展來説,仍屬假設。單就蘇軾所言,我們無法推斷,他看到的“石本”具體形式如何,究竟是一張拓片還是多張,至少就其表述來看,他所看到的,很可能是圖像而非文字。

梳理至此,我們發現,尚没有關於六駿雕刻時間的直接證據,也就是説,無論是貞觀十年,還是貞觀二十三年,都還只是推論,難成定讞。據2002年的考古發現,六駿和十四蕃君長石刻置於同一臺階式長廊中,東西兩行相向排列,顯然是經過了統一安排,故長廊應是高宗立蕃君長像時統一規劃,並將太宗所立六駿屏做了移動,(68)《對唐昭陵北司馬門遺址考古新發現的幾點認識》,頁19。又將六駿雕刻時間拉回貞觀年間。本文認爲,與其執著於具體的雕刻時間,不妨轉而探討六駿製作的緣由。

目前對此主要有三種解釋。第一種根據六駿來源、名稱、陪葬習俗乃至“六”的特殊含義,認爲昭陵六駿與突厥習俗密切相關。(69)葛承雍《唐昭陵六駿與突厥葬俗研究》,《中華文史論叢》(60),頁182—209。第二種認爲,昭陵建制和同時期宫殿建制具有很强的相似性,而北司馬門放置六駿,當呼應唐代宫城北“六廐”之設。(70)《對唐昭陵北司馬門遺址考古新發現的幾點認識》,頁20。第三種指出,唐昭陵制度當源自漢代,六駿的設計融合了漢代霍去病墓馬雕和北魏方山永固陵青石屏風的表現形式,(71)《唐陵的布局》,頁246。與此同時,據《六馬圖贊》的記載,每匹馬注明顔色,其大致能與蕭吉《五行大義·論配五色》相對應,“六駿實際上代表着五方色,應該是寓意大唐帝國的國土疆域”。(72)《唐陵的布局》,頁240—241。

細審這些解釋,尚有再斟酌的餘地。初唐文化與北方突厥汗國之間確實存在千絲萬縷的聯繫,數萬計的北方民衆逃亡於突厥,貞觀初年,太宗還專門遣使以金帛贖回那些百姓。當時大量民衆時而歸屬於北方遊牧民族政權,時而又回歸中原王朝的管轄,可以説,狹長的中原北方地區,無論對於屬地還是民衆,中原王朝和北方政權之間都存在着對抗和爭奪,因此很多當地民衆在文化屬性上是雙重的。太宗本人很可能就懂突厥語,(73)便橋對峙事件似乎反映了李世民和頡利可汗之間可以直接對話,《資治通鑑》卷一九一高祖武德九年,頁6019。當時也有供人使用的突厥語詞典。(74)這本叫《突厥語》的書在日本一直保存到了九世紀末年或更晚。該書著録於藤原佐世《日本國見在書目》(890—891),小長谷惠吉《日本國見在書目録解説稿》附録,仙臺,小宫山出版株式會社,1956年,頁7。不過文化的交織,並不等於主觀認同,特别是陵墓這種具有禮儀屬性的建築,更需於經典有據。太宗固然有其以今易古的一面,不過在他法祖的歷代帝王中,都是自三代而來的中原君王,加上身邊還有衆多禮學專家,太宗絶無可能公然擇取突厥葬俗。(75)突厥殉馬葬,參王知敬《哥舒季通葬馬銘》,《全唐文·唐文拾遺》卷一六,上海古籍出版社,1990年,頁73下—74上;又參劉永連《祭帳儀式·置尸馬上·待時而葬——突厥葬禮三考》,《人文雜誌》2001年第6期,頁129—133。

武德年間,突厥汗國頡利可汗經常南下侵掠,滋擾邊境,高祖曾遣使者鄭元璹出使突厥,當時突厥精騎數十萬盤踞山西北部一帶,鄭元璹見到頡利可汗,指責頡利背信棄義,特别提到,“唐與突厥,風俗不同,突厥雖得唐地,不能居也”,(76)《資治通鑑》卷一九高祖武德五年,頁5955。表明唐朝官僚在文化認同上,有着清晰的自我意識。至於喪葬禮俗,貞觀八年春,突厥頡利可汗卒,太宗“命國人從其俗,焚尸葬之”,(77)《資治通鑑》卷一九四,頁6105。對於突厥將領阿史那思摩的喪事,太宗下詔“任依蕃法燒訖然後葬”,(78)《大唐故右武衛大將軍贈兵部尚書謚曰順李君(思摩)墓誌銘并序》,《全唐文補遺》(3),西安,三秦出版社,1996年,頁338。“從俗”抑或“依法”,反映出太宗非常清楚突厥習俗,同時也就在中原和突厥之間做了明晰區别。由此,將六駿之制歸諸突厥禮俗,顯然是不合適的。

那麽,六駿名稱是否有其特殊所指呢?正如前賢已指出的,自《穆天子傳》以來,良馬有其名號幾成慣例。《唐會要》卷七二“馬”條載:

貞觀二十一年八月十七日,骨利幹遣使朝貢,獻良馬百匹,其中十匹尤駿。太宗奇之,各爲製名,號曰十驥: 其一曰騰雲白,二曰皎雪驄,三曰凝露白,四曰玄光驄,五曰決波騟,六曰飛霞驃,七曰發電赤,八曰流金,九曰翔麟紫,十曰奔虹赤。(79)《唐會要》卷七二《馬》,頁1302。

可見,太宗用胡語爲戰馬命名並不限於六駿,毋寧説這是當時的習慣做法,也是他與坐騎之間親密關係的表現。(80)謝弗著,吴玉貴譯《唐代的外來文明》,北京,中國社會科學出版社,1995年,頁151—153。此外,《唐會要》同卷“諸監馬印”、“諸蕃馬印”等條也表明,唐人不僅重視馬,具備關於四方馬種的知識儲備,且對馬匹管理有着井然有序的制度系統,(81)參羅豐《規矩或率意而爲——唐帝國的馬印》,《唐研究》(16),北京大學出版社,2010年,頁117—150。因此,馬名源於突厥語或其他胡語的事實,至多只是六駿所在的時代背景。

與六駿直接相關的文獻,是從游師雄《昭陵六駿碑》中抄録下來的《六馬圖贊》,贊語由太宗親自撰寫,兹録如下:

颯露紫,平東都時乘,西第一,紫燕騮,前中一箭。贊曰: 紫燕超躍,骨騰神駿,氣讋三川,威凌八陣。

特勤驃,平宋金剛時乘,東第一,黄白色,啄微黑色。贊曰: 應策騰空,承聲半漢,入險摧敵,乘危濟難。

青騅,平竇建德時乘,東第二,蒼白雜色,前中五箭。贊曰: 足輕電影,神發天機,策兹飛練,定我戎衣。

白蹄烏,平薛仁果時乘,西第三,純黑色,四蹄俱白。贊曰: 倚天長劍,追風駿足,聳轡平隴,回鞍定蜀。

什伐赤,平世充建德時乘,東第三,純赤色,前中四箭,背中一箭,贊曰: 瀍澗未靜,斧鉞申威,朱汗騁足,青旌凱歸。(82)《金石萃編》卷一三九,頁2593上—下。

前賢對這條記載的分析,多聚焦在關於名稱和顔色的内容,然而,對照上述《唐會要》卷七二“馬”條所記便可知道,無論是馬名,還是馬色,都只是客觀陳述,並未見得有特别的深意。贊文雖簡短,卻扼要陳述了六馬的生平與陣亡情形,因此,與前人多强調“六駿”的象徵屬性不同,本文認爲,“六駿”是極富寫實意味的。這六匹戰馬對應着李世民登上皇位前的六次關鍵性戰役,依次是平薛仁果(稱帝建元,年號西秦)、平宋金剛(被劉武周封爲宋王)、平竇建德(稱帝建元,國號大夏)、平王世充(稱帝建元,國號鄭)、平東都、平劉黑闥(稱帝建元,爲漢東王),因此,六駿由來與李世民秦王時代的戰爭經歷密切有關,是他對自己戰爭勳業的書寫與紀念。

我們可以六駿之一“颯露紫”爲例稍作展開,這也是唯一一件馬匹與人像同雕的石刻。對於此事文獻留有記載,即《册府元龜·褒功二》所載李世民平東都的情形:

丘行恭爲光禄大夫,從討王世充,會戰於邙山之上。太宗欲知其虚實,乃與數十騎衝之,直出其後,衆皆披靡,莫敢當其鋒,所殺傷甚衆。既而限以長隄,與諸騎相失,唯行恭獨從。尋有勁騎數人追及太宗,矢中御馬,行恭乃回騎射之,發無不中。行恭然後下馬拔箭,以其所乘馬進太宗,行恭於御馬前,步執長刀,巨躍大呼,斬數人,突陣而出,入大軍。貞觀中,有詔刻石爲人馬,以象行恭拔箭之狀,立於昭陵闕前。(83)《册府元龜》卷一三三《褒功二》,北京,中華書局,1960年,頁1603下—1604上;另參《舊唐書》卷五九《丘行恭傳》,頁2327。

颯露紫所在石屏正是這一戰爭瞬間的記録,由此可以看出,無論是雕像還是題贊,都極富寫實性,題贊文字詳細記載馬匹顔色、中箭情況,幾可與圖像一一對應。《册府元龜》卷四二《帝王部》中的相關記載,則更清晰透露出“颯露紫”石屏的雕琢時間和來龍去脈:

(貞觀)十年十一月,帝謂侍臣曰:“朕自征伐以來,所乘戎馬,陷軍破陣,濟朕於難者,刊石爲鐫真形,置之左右,以申帷蓋之義。”初,帝有駿馬名駮露紫霜(當即颯露紫),每臨陣多乘之,騰躍摧鋒,所向皆捷。嘗討王世充於隋蓋馬坊,酣戰移景,此馬爲流矢所中,騰上古堤,右庫直立(丘)行恭拔箭而後馬死。至是追念不已,刻石立其像焉。(84)《册府元龜》卷四二《帝王部·仁慈》,頁477下。

這條記載更是道明,颯露紫這塊刻石並非象徵某種其他文化意涵,而是寫照曾經真實發生過的歷史事件。

六駿中能與其他文獻相印證的不止颯露紫,據昭陵《許洛仁碑》所記:“公於武牢□下進馬一匹,□□追風,……無以□其神速,每臨陣指麾,必乘此馬,……聖旨自爲其目,號曰洛仁。及天下太平,思其驂服,又感洛仁誠節,命刻石圖像置於昭陵北門。”(85)《唐故左監門將軍冠軍大將軍使持節都督代忻朔蔚四州諸軍事代州刺史上柱國許公□碑并序》,《昭陵碑石》,頁151。單憑這則材料,我們無法將洛仁騧與六駿之一相比定,(86)葛承雍認爲“”一字同騧,因而將其比定爲拳毛騧。不過這一論斷還需要進一步的證據。但明確可知的是,太宗將這匹自己生前鍾愛的坐騎刻成了石像,放置在昭陵北門。(87)沈睿文對這條材料的解釋是,一種可能是墓誌對石像雕刻的時間記述有誤,一種可能是這幅石像不是浮雕,而是線刻圖碑。《唐陵的布局》,頁234。細讀《許洛仁碑》也可看出,這座石刻應該是六駿之一。許洛仁很早就進入李世民麾下,所謂“文皇引公於内營,爲領兵墜主,授之禁旅,委以兵權”,平薛仁果、王世充、竇建德等戰役中更是屢建功勳,始終是唐太宗身邊的一員大將。武德九年,許洛仁曾被卷入一場政爭而因故去官。太宗登基伊始,許洛仁很快被重新委以重任,職位正是宿衛玄武門的軍將,可見,他一直深受太宗信賴,以至於太宗曾對他説,“卿□□别,與朕相見,欲得時論昔日之事”。(88)《昭陵碑石》,頁151。何謂“昔日之事”呢?應該就是一起打天下、創洪業的勝利戰事。《昭陵碑石》收録這方碑誌時案語稱,洛仁獻馬於武牢(即虎牢),當指太宗虎牢關大破竇建德之戰,極有可能就是青騅。(89)《昭陵碑石》,頁152。事實上,不管許洛仁這匹馬具體是哪座,結合此前颯露紫的來龍去脈,我們都基本能斷定,這匹馬也是貞觀年間,一並刻石樹立於昭陵北門的。當然其初衷並非僅僅在於“感洛仁誠節”,而與颯露紫雕刻緣由一樣,在於記録與紀念唐太宗登基之前的某次重大戰事,這也是在他本人看來之所以登基爲帝最關鍵的理由所在。由此,昭陵六駿的來龍去脈基本可以確認,同時,它們最可能雕刻的時間,自然也就是長孫皇后下葬後,昭陵修建之初。

以石雕來寫照歷史,與李世民本人的歷史態度和統治理念有關,這與他對文學、禮儀、音樂乃至圖像等的看法一致,而其態度在《秦王破陣樂》這一作品中可説表現得淋漓盡致。(90)李丹婕《〈秦王破陣樂〉的誕生及其歷史語境》,《中華文史論叢》2016年第3期,頁143—174。《秦王破陣樂》被精心製作和編配舞蹈,並於元會等最重要的政治場合上演,正是貞觀初年中央朝廷反復宣揚太宗秦王時代戰爭功業的具體作品之一。這表明,太宗早在即位之初,就確立了以謳歌秦王時代破陣戰事爲主旋律的宣傳策略,而六駿及其所密切相關的六次重大戰事自然也成爲其中的重要内容。

這一想法並非無人洞察。貞觀七年,太常卿蕭瑀就曾奏言:“今《破陳樂舞》,天下之所共傳,然美盛德之形容,尚有所未盡。前後之所破劉武周、薛舉、竇建德、王世充等,臣願圖其形狀,以寫戰勝攻取之容。”以蕭瑀對太宗的了解,口出此言,恐非突發奇想,必有一定的心理預期。不過,太宗卻没有同意蕭瑀的建議,他回應説,“雅樂之容,止得陳其梗概,若委曲寫之,則其狀易識。朕以見在將相,多有曾經受彼驅使者,既經爲一日君臣,今若重見其被擒獲之勢,必當有所不忍,我爲此等,所以不爲也”。(91)《貞觀政要集校》卷七《論禮樂二九》,頁419。可以看出,李世民是顧及眼前在世將相的感情,其中不少人與那些隋末稱雄一方的霸主曾有“一日君臣”之誼,故不忍讓他們再次目睹舊主被生擒或斬殺的場景。但李世民此番剖白也透露出,他未必没有考慮過將那些戰事或敗將雕琢成像。同時,這番話還透露出,太宗心目中的“像”(無論圖像抑或雕像),旨在寫實,具有宣稱、紀念的意味,一定程度上也是歷史的寫照。太宗拒絶蕭瑀的建議,他的心意卻没有就此打住,他轉而采取一種間接的形式,即雕刻六駿,這些圖像没有直接寫照戰爭中的成王與敗寇,但若配之以《六駿像贊》,便形成了一套關於太宗秦王時代戰爭勳功的敍事。

因此,與其説太宗的昭陵六駿,源於突厥習俗,或者長安北門六廐,甚至用來象徵天下疆域,不如説,六駿是太宗爲自己營造的紀功碑,藉以書寫戰功,進而確立自己帝王身份的合法性。尤其值得注意的是,六駿巨幅屏風淺浮雕的形式,並非中國的傳統手法,而更接近於三、四世紀以來薩珊石雕的風格,(92)Zhou Xiuqin, Zhaoling: the Mausoleum of Emperor Tang Taizong, doctoral Dissertation of University of Pennsylvania, 2008, pp.174-193.在波斯皇帝記述帝王戰爭功勳的浮雕圖像上,高大俊朗的馬匹往往占據着核心位置。太宗的宫廷禮儀受到相當多薩珊波斯王Chosroes Ⅱ Parviz(590—628)的啓發和影響,卻在規模上大大超出後者,也具有了更多的政治功能,(93)Samuel Adrian M. Adshead, T’ang China, The Rise of the East in World History, Palgrave Macmillan, 2004, pp.43, 154.兩者之間的聯繫或許是通過當時横跨東西的突厥汗國實現的。(94)馬在突厥藝術中的表現,參Emel Esin, “The horse in Turkic Art”, Central Asiatic Journal, vol.10, no.3-4, 1965, pp.165-227。這也就説明了,爲什麽唯獨昭陵,有着如此具有寫實風格的戰馬石雕,而乾陵以及此後的唐陵,石馬都只是神道上程式化的造像。因爲兩者具有截然不同的功能,石馬僅在於其抽象的禮儀功能,與時人心目中的陵墓建制和凶禮儀式有關,(95)即表現皇帝生前之儀衛,見沈睿文《唐陵的布局》,頁133—139。意在服務於逝者,而六駿昂然豎立在北司馬門,則是在向生人展演着歷史,這部歷史便是身爲秦王的李世民征服天下的戰功。

四 蕃君像與天可汗(96)昭陵北司馬門所立十四座外族武將石像的命名並不統一,蕃君、蕃酋、酋長、蕃臣、蕃將等名皆較常見,本文這裏取“蕃君”之名,具體原因詳見正文。

在昭陵北司馬門外東西兩邊的七間長廊裏,靠北的三間分置昭陵六駿,緊鄰靠南的四間則東西兩廂展陳着十四座外族首領的石刻雕像,與六駿一樣,它們也具有高度寫實性。帝陵豎立外族酋長雕像,也是昭陵開啓的新風氣。雖然石像現已殘缺不全,難以復原,但就目前發現的殘頭或殘軀來看,十四座石像服裝、佩飾、髮型各不相同,面相亦各異,或高眉骨、深眼窩,或疏眉細眼、廣額寬頰,有的在背後拖有五根或七根髮辮。考古學者强調,這組雕像係“肖其形”而刻,不似此後唐陵石人普遍采用的模式化造型,也不同於南北朝陵墓前程式化石雕;整組石雕有明顯的紀功宣威意義,可以説是紀念碑式的作品。(97)《對唐昭陵北司馬門遺址考古新發現的幾點認識》,頁19—20。本文完全同意這一論斷,不過考慮到太宗在立六駿石雕上的特殊用心,十四蕃君像的設計,似乎還有值得深掘的餘地。

關於十四蕃君像較早的一條材料,來自德宗朝人封演撰寫的《封氏聞見記》:

國朝因山爲陵,太宗葬九嵕山,門前亦立石馬。陵後司馬門内,又有蕃酋曾侍軒禁者一十四人石象,皆刻其官名。(98)《封氏聞見記》卷六《羊虎》,北京,中華書局,2005年,頁58。

封演爲昭陵蕃君像特記一筆,即“蕃酋曾侍軒禁者一十四人石象,皆刻其官名”,在他看來,這十四位,乃是皇帝身邊的侍衛,於是他稱其爲“蕃酋”。(99)沈睿文由這條材料認爲,十四蕃酋像樹立的用意,一方面讓他們勇衛軒禁——地宫,不管現實中他們是否參與守衛皇宫;另一方面,也是爲了闡揚徽烈,參《唐陵的布局》,頁147。此外,與確認十四尊石像關係最爲直接的文獻來自《唐會要》卷二“陵議”條:

上欲闡揚先帝徽烈,乃令匠人琢石,寫諸蕃君長貞觀中擒伏歸化者形狀,而刻其官名。……(列於陵司馬北門内,九嵕山之陰,以旌武功)。(100)《唐會要》卷二《陵議》,頁395—396。

“上”指高宗,也就是説,是高宗下命將十四位外族首領刻成雕像,立於北司馬門内,此舉發生於太宗葬禮前後,即貞觀二十三年八月。太宗去世於當年五月,高宗即位於六月。

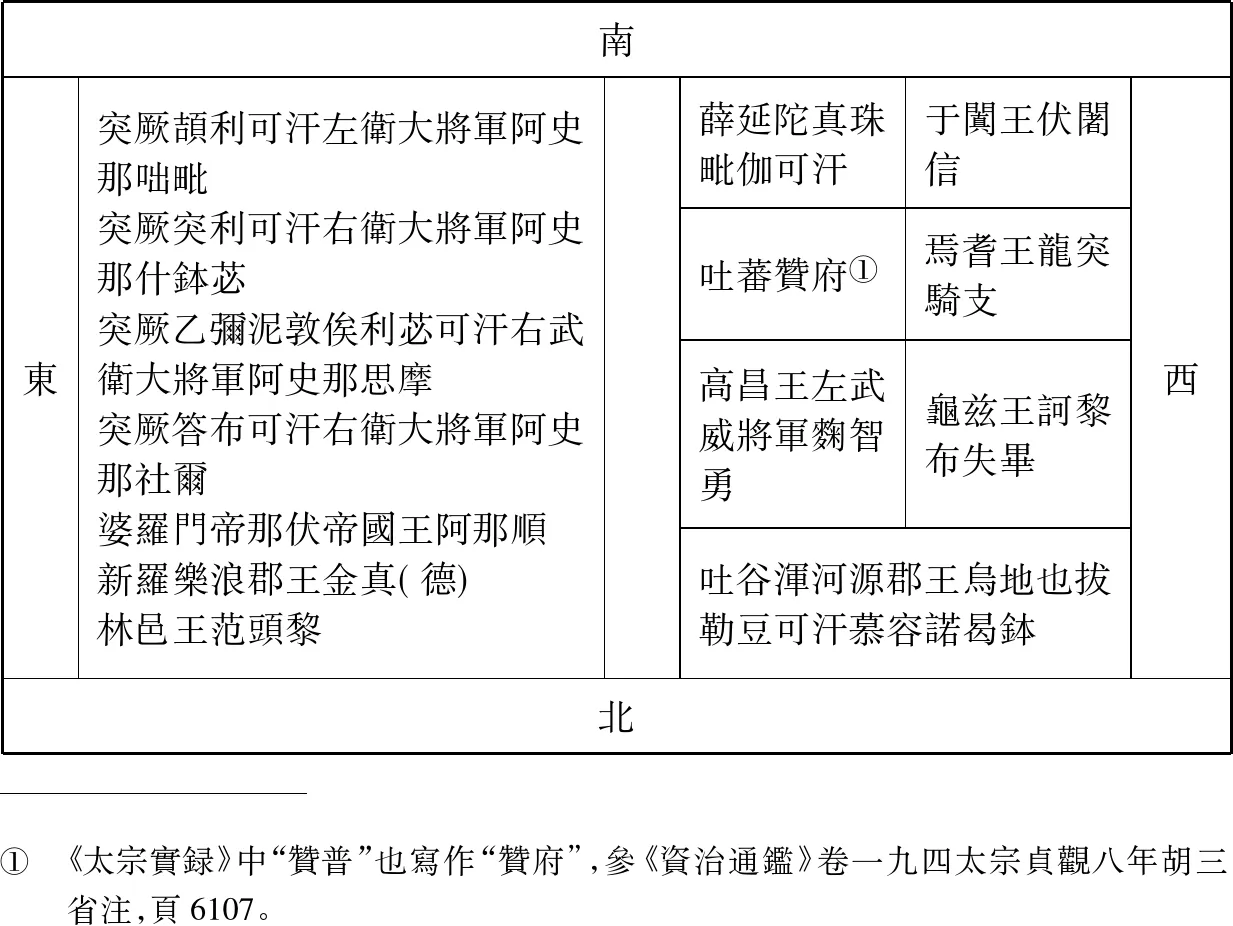

認定十四蕃君像的意義,重要之處在於一一落實其具體所指。經過1965年、1982年、2001年的陸續清理以及2002年的正式發掘,十四座石人像的面貌逐漸清晰。(101)結合前兩次的考古發現,孫遲曾就十四蕃君像的歸屬進行了考證,見孫遲《昭陵十四國君長石像考》,《文博》1984年第2期,頁56—63,5。單2002年的發掘,就出土了石像頭部殘塊十四件,軀體殘塊六件,可以分辨出屬於九個不同個體,其數量超過此前三次發現的總和。六件石人軀體中兩件比較完整,出土地點明確,殘高110—130釐米。帶有題名字樣的石人座殘塊共十二塊,分屬於六或七人,保留最多者有四字,最少者僅一字。從目前發現實物分析,石座題名排列有規律可循,除“于闐王/伏闍信”三字一列外,幾乎都是四字一列。另外,位置不同,題名方向也有區别: 西側的石人座,題名左起向右豎排順讀,東側與之相反。根據這一規律以及五件可以確認位置的石像,十四座石人像的總體分布便可基本確定。結合傳世文獻與出土碑文,考古學者將十四座石像的位置和名稱復原如下:

南東突厥頡利可汗左衛大將軍阿史那咄毗突厥突利可汗右衛大將軍阿史那什鉢苾突厥乙彌泥敦俟利苾可汗右武衛大將軍阿史那思摩突厥答布可汗右衛大將軍阿史那社爾婆羅門帝那伏帝國王阿那順新羅樂浪郡王金真(德)林邑王范頭黎薛延陀真珠毗伽可汗于闐王伏闍信吐蕃贊府①焉耆王龍突騎支高昌王左武威將軍麴智勇龜兹王訶黎布失畢吐谷渾河源郡王烏地也拔勒豆可汗慕容諾曷鉢西北①《太宗實録》中“贊普”也寫作“贊府”,參《資治通鑑》卷一九四太宗貞觀八年胡三省注,頁6107。

據上述情形,考古學者進一步指出,這些石像是按照地域劃分排列的,西側基本上是今天甘肅、新疆、青海、西藏等西部地區的首領,而東側則以突厥人爲主,兼有朝鮮半島和南亞地區的首領。(102)以上關於十四座石人像的考古發現情況,參張建林、史考《唐昭陵十四國蕃君長石像及題名石像座疏證》,《碑林集刊》(10),頁82—87。大體落實十四座石像的歸屬和位置後,隨之而來的問題便是,爲什麽是這十四位,而不是更多,抑或其他人?這份名單究竟是如何確定的?本文以爲,唯有回到貞觀朝特定的歷史時空中,這一問題纔能得一通解。

初唐武德年間,唐朝尚集中精力於平定中原割據政權,與北方突厥汗國的對抗始終處於弱勢一方,局面扭轉要到貞觀初年,《資治通鑑》卷一九三載:

突厥北邊諸姓多叛頡利可汗歸薛延陀,共推其俟斤夷男爲可汗,夷男不敢當。上方圖頡利,遣遊擊將軍喬師望間道齎册書拜夷男爲真珠毗伽可汗,賜以鼓纛。夷男大喜,遣使入貢,建牙於大漠之鬱督軍山下,東至靺鞨,西至西突厥,南接沙磧,北至俱倫水;回紇、拔野古、阿跌、同羅、僕骨、霫諸部皆屬焉。(103)《資治通鑑》卷一九三太宗貞觀二年,頁6061—6062。

這位“真珠毗伽可汗”即十四位君長像西邊南起的第一位。其實自貞觀初年起,關於北方突厥汗國内訌導致國力衰敗的消息就一再傳至唐朝朝廷,不少人提議趁機壓兵北上,一舉拿下北方邊地,不過唐廷始終没有輕舉妄動,一來太宗即位之初,尚需集中精力整飭内政;二來對於突厥實力究竟如何,難有確切估計;第三,唐朝君臣認爲,趁虚而入,非“王者之師”所爲。(104)《資治通鑑》卷一九二太宗貞觀元年,頁6046。因此,册封内附的薛延陀,也不過是禮儀性的權宜之計。

到貞觀四年,太宗任命李靖爲定襄道行軍總管征伐突厥,大獲全勝,當年三月,大同道行軍副總管張寶相生擒頡利可汗,獻於京師,不久太宗“以俘頡利告於太廟”;接着,“夏四月丁酉,御順天門,軍吏執頡利以獻捷。自是西北諸蕃咸請上尊號爲‘天可汗’,於是降璽書册命其君長,則兼稱之”。(105)《舊唐書》卷三《太宗本紀下》,頁39—40。關於“天可汗”出現的原委,詳見於杜佑《通典·邊防》:

(大唐貞觀中)時諸蕃君長詣闕頓顙,請太宗爲天可汗。制曰:“我爲大唐天子,又下行可汗事乎?”羣臣及四夷咸稱萬歲。是後,以璽書賜西域、北荒之君長,皆稱“皇帝天可汗”。諸蕃渠帥死亡者,必詔册立其後嗣焉。臨統四夷,自此始也。(106)《通典》卷二《邊防一六》,北京,中華書局,1988年,頁5494。

皇帝名號非小事,“皇帝·天可汗”出現,可説是唐朝外交政治史上的一大發明,(107)關於這一制度的内涵、流變及運作,請參羅香林《唐代天可汗制度考》,《唐代文化史》,臺北,商務印書館,1955年,頁54—87;谷霽光《唐代“皇帝天可汗”溯源》、《唐代“皇帝天可汗”溯源後記》,《谷霽光史學文集》(4),南昌,江西人民出版社,1996年,頁170—176,177—179;林天蔚《隋唐史新論》,臺北,東華書局,1996年,頁239—251;朱振宏《唐代“皇帝·天可汗”釋義》,《隋唐政治、制度與對外關係》,臺北,文津出版社,2010年,頁183—208,原刊《漢學研究》21.1,2003年;《“桃花石”與“天可汗”》,《隋唐政治、制度與對外關係》,頁209—243,原刊《中國中古史研究》(8),2008年。與傳統的“册封體制”有所不同,(108)關於唐朝對周邊地域、國家的支配體系,西嶋定生“册封體制”論廣爲人知,這一體制形成的“東亞世界”主要共用的特徵包括漢字文化、儒家、律令制和佛教(詳參西嶋定生《東アジア世界と册封體制》,東京,岩波書店,2002年),但蒙古高原和西藏高原在文化上屬於不同的地域。近年來這一觀點的不足之處也爲學者指出,即“册封體制”論基本上立足於唐朝立場,而事實上,六到八世紀,中原王朝面對的是實力不相上下的遊牧帝國,對這一觀點的反思性評述,參荒川正晴《ユ-ラシアの交通·交易と唐帝國》,名古屋大學出版會,2010年,頁10—15。因此,王國維先生對於唐初羈縻體制的論斷尤其值得重視,即此舉與西突厥汗國對中亞九姓胡諸國的統治方式實無本質差異,參《觀堂集林》下,北京,中華書局,1959年,頁987。西突厥汗國的支配方式,參荒川正晴《游牧國家とオアシス國家の共生关系——西突厥と麴氏高昌國のケ—スから》,《東洋史研究》67.2,2008年,頁194—228。反映了太宗對中原和草原實行的雙重統治。(109)Chen Sanping, Multicultural China in the early Middle Age, University of Pennsylvania Press, 2012, p.35.高祖在位期間,對外采取“悦近來遠”的態度,並明確表示,“遐荒絶域,刑政殊於函夏”,(110)《鎮撫夷狄詔》,《唐大詔令集》卷一二八,頁689。對於那些“要荒蕃服”,唐朝意在懷柔與羈縻,不强求其臣屬。雖然武德七年,高祖曾册封數位郡王,比如封高麗王高建武爲遼東郡王,百濟王扶餘璋爲帶方郡王,新羅王金真平爲樂浪郡王,(111)《册府元龜》卷九六四《外臣部·封册二》,頁11337上。但對處理周邊政權,還没有形成清晰的思路,仍屬於過渡時期的權宜之計。這一態度到貞觀四年東突厥滅亡後發生巨大轉變,即“皇帝·天可汗”制度的出現。在“天可汗”體制之下,被封者乃君王,而非羈縻長官,共同點在於一定程度上服從唐朝皇帝的支配。

貞觀四年東突厥汗國崩毁後南下的有頡利可汗、突利可汗兩位,還有阿史那思摩。貞觀十年十月,東突厥處羅可汗之子(頡利之侄)、一度活躍於西北地區的阿史那社爾,受到薛延陀汗國的强大壓力,最終歸附唐朝,唐朝順勢將其立爲“都布可汗”,(112)《册府元龜》卷一七《帝王部·來遠》,頁2051上。以戒備薛延陀汗國。三年後(貞觀十三年七月),太宗再封突厥李思摩爲“乙彌泥孰俟利苾可汗”,同樣不乏制衡薛延陀的考慮。(113)直接原因在於阿史那結社率滋亂一事,參《資治通鑑》卷一九五太宗貞觀十三年,頁6148—6149。這次思摩率衆北歸,有明確的官方程式,首先是唐朝發布詔令,並命禮部尚書趙郡王孝恭齎書就思摩部落,築壇於河上禮拜,並賜以鼓纛,同時以左屯衛將軍阿史那忠爲左賢王,左武衛將軍阿史那泥孰爲右賢王。(114)《資治通鑑》卷一九五太宗貞觀十三年,頁6149。可見,表面上看起來,李思摩及其部落只是做了空間遷移,但細究起來,通過上述程序,其部衆便由“羈縻體制”轉化爲“天可汗體制”,這套系統運作詳情在傳世典章鮮有記録,卻顯然是一套有别於羈縻制度的對外控轄體制。

繼東突厥汗國崩毁後被北邊諸姓“公推”爲可汗的薛延陀俟斤夷男,最初懾於唐朝國力,不敢自稱爲可汗,經過爭取唐朝册封,並最終由太宗“遣遊擊將軍喬師望間道齎册書拜爲真珠毗伽可汗,賜以鼓纛”,(115)《資治通鑑》卷一九三太宗貞觀二年,頁6061。可見太宗在尚未獲得“天可汗”之名時,已行“天可汗”之事,利用遊牧部族的政治傳統與漠北政治精英互動。唐朝的册封加强了真珠毗伽可汗的實力,也導致此後薛延陀對唐朝的態度日益不遜,直到貞觀十五年,唐將李世勣率突厥精騎將之擊潰。(116)《資治通鑑》卷一九六太宗貞觀十五年,頁6172。

接着來看“吐蕃贊府”的情況。就在東突厥汗國崩潰之際,青藏高原的吐蕃王國開始崛興。(117)王小甫《文化整合與吐蕃崛興》,《歷史研究》2009年第4期,頁15—33。貞觀初,吐蕃贊普棄宗弄讚鑑於“突厥、吐谷渾皆尚(唐朝)公主”,便遣使“多齎金寶,奉表求婚”,遭到太宗拒絶。不過,使者給贊普的答覆卻是,“臣初至唐,唐待我甚厚,許尚公主。會吐谷渾王入朝,相離間,唐禮遂衰,亦不許婚”。(118)《資治通鑑》卷一九五太宗貞觀十二年,頁6139。此舉觸怒贊普,導致吐蕃在河西地區的大肆擴張,無奈之下,太宗命吏部尚書侯君集等組織行軍出征,“督步騎五萬擊之”,(119)同上書。迫使吐蕃遣使謝罪,再次請婚,遂有文成公主入藏事。(120)《資治通鑑》卷一九五太宗貞觀十四年,頁6157。值得注意的是,這場婚禮由唐朝主導完成,(121)《資治通鑑》卷一九六太宗貞觀十五年,頁6164。由此,吐蕃贊府在名義上被納入了唐朝的控轄體制。吐谷渾河源郡王烏地也拔勒豆可汗慕容諾曷鉢也與此類似。貞觀九年,李靖奉太宗詔平定吐谷渾後,授其大寧王慕容順爲“趉胡吕烏甘豆可汗”,並封“西平郡王”。(122)《册府元龜》卷九六四《外臣部·册封二》,頁11338上。不過慕容順並未歸順。一年後(貞觀十年三月)唐廷再次出征吐谷渾,繼授燕王諾曷鉢爲“烏地也拔勒豆可汗”,(123)《册府元龜》卷九六四《外臣部·册封二》,頁11338上。之後如同與吐蕃建立外交關係的方式一樣,唐朝將宗室女弘化公主嫁給吐谷渾可汗,(124)《資治通鑑》卷一九五太宗貞觀十三年,頁6150。並准吐谷渾“頒(唐)曆,奉行年號,並子弟入侍(唐朝)”。(125)《册府元龜》卷九七七《外臣部·降附》,頁11480上。

之後是高昌王。貞觀十四年,太宗認爲時機成熟,果斷下令出兵高昌。唐朝此舉其實是針對高昌國背後的西突厥勢力。(126)關於此戰的來龍去脈,孟憲實先生已有非常精妙詳實的分析,參孟憲實《漢唐文化與高昌歷史》,濟南,齊魯書社,2004年,頁318—335。《討高昌王麴文泰詔》中談及征討高昌的理由,提到“山經靡記之域,幽都大夏,王會不書之君,莫不革面”,(127)《唐大詔令集》卷一三,頁702。雖然出兵西域有其直接導火索,但根本而言,征服高昌是太宗追求天下一統戰略的重要步驟,當年十二月,唐兵大捷而返,“吏部尚書、陳國公侯君集執高昌王麴智盛,(128)2002年出土的昭陵石人像的石座作“麴智勇”。獻捷於觀德殿,行飲至之禮,賜酺三日”,這裏的“飲至之禮”顯然是一套專門的凱旋、獻俘儀式。(129)《舊唐書》卷三《太宗本紀下》,頁52;這套禮儀延續至開元年間,《舊唐書》卷一三《張守珪傳》(頁3195):“二十三年春,守珪詣東都獻捷,會籍田禮畢酺宴,便爲守珪飲至之禮,上賦詩以褒美之。”顯然是一套有具體章法和形式的儀式。行軍總管侯君集獻俘於觀德殿。太宗也因獲得高昌樂工,下命太常卿,增九部樂爲十部。(130)《資治通鑑》卷一九五太宗貞觀十四年,頁6159。勝利讓太宗欣喜不已,大宴羣臣及吐谷渾河源王慕容諾曷鉢於玄武門。(131)《册府元龜》卷八《帝王部·慶賜二》,頁924下。

唐朝出兵平定高昌,朝廷並非無人反對。《舊唐書·高昌傳》記載:“時公卿近臣,皆以行經沙磧,萬里用兵,恐難得志,又界居絶域,縱得之,不可以守,競以爲諫,太宗皆不聽。”(132)《舊唐書》卷一九八《高昌傳》,頁5295。就個中因由,學者已有精闢的分析,唐朝出兵西域,儘管由多種因素促成,但最重要的因素還在於太宗,不過又不限於此;因爲唐廷内部對於征伐高昌的不同意見,只是利弊的分歧,關於出兵征伐則是具有高度共識的,因此真正能夠説服反對者的,在於帝國榮譽。(133)孟憲實《漢唐文化與高昌歷史》,頁332—333。侯君集兵臨高昌城下時,因城内民衆正在舉行國王葬禮而暫緩不動,(134)《舊唐書》卷六九《侯君集傳》,頁2510。也正出於維持帝國王者之師的姿態。本文認同這一闡釋,在貞觀年間的朝廷,的確形成了一股蒸蒸日上的擴張之“勢”。平高昌之後,焉耆便成爲下一個目標。焉耆國曾因唐朝攻滅高昌的消息而非常振奮,並馬上“遣使謝恩,並貢方物”,但西突厥很快以聯姻的方式相拉攏,太宗隨即下令郭孝恪率軍征討。對於這次戰役,太宗是勝券在握的,身在長安的他曾對侍臣説:“孝恪近奏稱八月十一日往擊焉耆,二十日應至,必以二十二日破之,朕計其道里,使者今日至矣!”(135)《資治通鑑》卷一九七太宗貞觀十八年,頁6212。言未畢,驛騎至,虜獲焉耆王。(136)《册府元龜》卷三五八《將帥部·立功一一》,頁4241上。

唐朝西進的腳步没有就此打住。貞觀二十二年正月,唐太宗在天成殿大宴四夷君長,奏十部樂,(137)《册府元龜》卷一一《帝王部·宴享二》,頁1305上。在場衆君王紛紛稱觴上壽,並接受太宗賞賜,他們表示:“臣等既爲唐民,往來天至尊所,如詣父母,請於回紇以南、突厥以北開一道,謂之參天可汗道,置六十八驛,各有馬及酒肉以供過使,歲貢貂皮以充租賦,仍請能屬文人,使爲表疏。”上皆許之。(138)《資治通鑑》卷一九八貞觀二十二年,頁6245。同年四月,太宗便詔授阿史那社爾爲昆丘道行軍總管,大軍再次壓向西北,進攻龜兹。(139)《伐龜兹詔》,《全唐文》卷八,頁38中—39上。五月,右衛率府長史王玄策從中天竺傳回捷報,擊潰帝那伏國,(140)《册府元龜》卷九七三《外臣部·助國討伐》,頁11432上。俘獲其王阿羅那順及王妃、子等。(141)《舊唐書》卷三《太宗本紀下》,頁61。和此前每次捷報傳回的做法一樣,阿羅那順等俘虜被帶回長安城於北闕示衆,國王本人則需向唐太宗表示臣服,其禮儀具體程式雖不見記載,但這套禮儀顯然在貞觀年間曾多次舉行。此後還不到五個月,便傳來了破龜兹、擒龜兹王的消息,(142)《資治通鑑》卷一九九太宗貞觀二十二年,頁6263。時值貞觀二十二年十月。

對於開疆拓土大業來説,這一年幾乎可稱圓滿。太宗當年在紫微殿大宴五品以上朝官,對在場羣臣講了如下這番話:

夫樂有數種,至如土城竹馬,遊戲阡陌之間,此童幼之樂;飾金翠,曳羅綺,此婦人之樂;賤糴貴出,貿遷有無,此商賈之樂;高官厚禄,名位昭顯,此仕進之樂;受賑出征,前無勁敵,此將帥之樂;四海寧一,六合無塵,端拱巖廊,社稷安固,此帝王之樂也。頃命將西征,今已克捷,萬里清泰,戰士咸得還家,此朕爲樂之時。(143)《册府元龜》卷一《帝王部·宴享二》,頁1305下。

當日太宗賞賜衆臣,大家“傾觶極歡而罷”。值得注意的是,通過這樣君臣共樂的宴會儀式,太宗之“樂”便無形中轉化成爲百官之“樂”,甚至帝國之“樂”。兩個月後,即當年年末,昆山道總管阿史那社爾執龜兹王訶黎布失畢及其相那利,昆山道行軍長史副將薛萬徹執于闐王伏闍信入朝覲見。(144)《舊唐書》卷三《太宗本紀下》,頁62。

至此,昭陵十四位蕃君像中十二位的來由已大致清晰。太宗在位期間,外族朝貢未曾間斷,特别是貞觀十三年,“高麗、新羅、西突厥、吐火羅、康國、安國、波斯、疏勒、于闐、焉耆、高昌、林邑、昆明及荒服蠻酋,相次遣使朝貢”。(145)《舊唐書》卷三《太宗本紀下》,頁51。不過,他們並未全部進入蕃君像之列。原因何在?上述十二位君長的經歷提示我們,唐初,特别是貞觀朝政局中的重要特色之一,在於除了國内分立州縣、邊地羈縻府州,還有在此之外一套成體系的對外交往秩序,即“天可汗體系”。這體現了太宗及其貞觀帝國的天下觀念,有嚴密的戰略設計,這就是爲什麽貞觀四年,西域諸國咸欲遣使入貢,太宗最終不納。(146)《資治通鑑》卷一九三太宗貞觀四年,頁6083。另有一個例子,貞觀五年,康國請歸附,太宗亦不納,他對侍臣説,“前代帝王,大有務廣土地,以求身後之虚名,無益於身,其人甚困。假令於身有益,於百姓有損,朕必不爲,況求虚名而損百姓乎?康國既來歸朝,有急難不得不救;兵行萬里,豈得無勞於人?若勞人求名,非朕所欲。所請歸附,不須納也”。《貞觀政要集校》卷九《征伐》,頁476—477。這説明,至少在太宗即位初年,他對於唐朝的統轄區域和秩序劃定有着清晰的規劃。

這些石人立於北門,不僅僅是“勇衛軒禁”,我們必須注意到石像題銘對這些人身份的特别强調,若非可汗(或贊府)便是國王。他們顯然不屬於唐朝内部的官僚體制,而是唐朝支配下國際秩序的具體體現。不過,都是唐朝册封的可汗或國王只是他們的共性之一,這些人還有一個共同點在於,都曾被唐軍征伐。史載太宗去世之初,“阿史那社爾、契苾何力請殺身殉葬,上遣人諭以先旨不許。蠻夷君長爲先帝所擒服者頡利等十四人,皆琢石爲其像,刻名列於北司馬門内”。(147)《資治通鑑》卷一九九太宗貞觀二十三年,頁6269。張建林指出,十四蕃君長石刻造像列置於北門,應當與被征服的少數民族首領“獻俘北闕”、“係首北闕”的傳統有關。《對唐昭陵北司馬門遺址考古新發現的幾點認識》,頁20。由此可見,十四位蕃君像,即“蠻夷君長爲先帝所擒服者”。不過,並非没有例外,比如上文中没有論及的林邑王。隋朝曾攻陷林邑國,隋末動亂時,林邑國復建,武德年間曾向唐朝遣使納貢,貞觀初年一度背離,唐朝臣曾建言出兵討伐,(148)《貞觀政要集校》卷九《征伐》,頁475;《答有司請討林邑詔》,《全唐文》卷九,頁41中—下。後來雙方關係和緩,林邑王范頭黎先後進奉火珠、五色鸚鵡、白鸚鵡等。(149)《舊唐書》卷一九七《南蠻·林邑國傳》,頁5270。新羅則是貞觀年間朝奉不斷,貞觀二十一年,新羅女王金善德死,太宗遣使册立其妹真德爲新羅王,“加授柱國,封樂浪郡王”。(150)《舊唐書》卷一九九上《東夷·新羅國傳》,頁5335。二十二年,真德遣其弟國相、伊贊干金春秋及其子文王來朝,金春秋被批准到國子監觀釋奠禮及講論,太宗賜以所制《温湯》及《晉祠碑》並新撰《晉書》,不僅如此,在金春秋歸國之時,太宗還令三品以上陪宴爲之踐行,禮數甚厚。(151)《舊唐書》卷一九九上《東夷·新羅國傳》,頁5335—5336。

如何解釋這兩位進入北司馬門的列像羣?其王位源自唐朝册封只是原因之一,更深層的原因還與太宗的擴張戰略有關。雖然貞觀年間的擴張重心集中於北方、西北及西方,不過早在西北戰事稍息之時,即貞觀十五年,太宗就派職方郎中陳大德出使高麗。太宗曾言,“高麗本四郡地耳”,所謂四郡,即漢武帝所置臨屯、真番、樂浪、玄菟四郡,而當時此四地皆歸高麗所有。(152)《資治通鑑》卷一九六太宗貞觀十五年,頁6169。可見,當時太宗已有進軍遼東的計畫,此後很快付諸行動,不過遺憾的是,經過漫長而艱苦的征戰,直至太宗去世,高句麗、百濟仍未歸順,而新羅正是這一戰略版圖上唐國最重要的盟友,(153)參王小甫《唐朝與新羅關係史論——兼論統一新羅在東亞世界中的地位》,《唐研究》(6),2000年,頁155—171。這一點在太宗寫給百濟王的璽書中體現得格外清楚,太宗稱新羅王爲“朕之藩臣,王之鄰國”,(154)《賜百濟王璋璽書》,《全唐文》卷一,頁45上—中。清晰地界定了新羅在唐朝和百濟之間的相對位置。至於林邑國的入選,當也是太宗向南擴張計畫中的重要一步。

這讓我們不由想到秦始皇,秦朝二世而亡,使得關於秦始皇的歷史風評一向偏負面,但就秦始皇紀功碑來看,他本人卻非常恰當地將自己塑造成了平亂救世之主,(155)關於秦始皇紀功碑碑文所體現的政治文化,參劉澤華《中國的王權主義》,上海人民出版社,2000年,頁128—137;Martin Kern, “The Odes in Excavated Manuscripts, Martin Kern” ed., Text and Ritual in Early China, University of Washington Press, 2005, pp.149-193。因爲他終結了長久的混戰,迎來了和平。好談經論史的太宗,很少談及對這位皇帝的看法,但還是無意中提過幾次。一次是貞觀元年,他對侍臣説,自己堅決不營建宫室,追求返璞歸真,乃是“遥想秦皇之事”,自爲警戒;(156)《貞觀政要集校》卷六《儉約》,頁317。一次是貞觀初年,他和蕭瑀討論秦始皇和周武王的區别,他認爲秦始皇敗在守天下,平六國的功績還是值得肯定的;(157)《貞觀政要集校》卷八《辨興亡》,頁464—465。一次是貞觀十二年,他對侍臣説,在定四海、服遠夷方面,“自謂不減二主(秦皇、漢武)”。(158)《貞觀政要集校》卷八《貢賦》,頁458。秦皇漢武除了帶給李世民前車之鑑外,他們曾經的豐功偉業可説無時不爲太宗所追慕,太宗没有來得及南下,但未嘗不曾想過,林邑國在秦朝時,也是秦始皇管轄下的象郡林邑縣。

綜上,十四位石人像的排布不單是侍軒禁衛的蕃將,(159)章羣《唐代蕃將研究續編》,臺北,聯經出版事業公司,1990年,頁89—91。也並非籠絡蕃酋的措施,以此象徵他們割耳剺面、殺身殉葬的習俗。(160)《唐陵的布局》,頁242—243。我們必須注意考古學者反復提醒的,這些人像有卷髮、直髮、辮髮,即便是卷髮,也有差别,辮髮更是各不相同,有的額上勒着髮帶,有的髮紋細密整齊,有的粗疏隨意,他們的衣著、佩服、裝備,各有特色。(161)《唐昭陵十四國蕃君長石像及題名石像座疏證》,頁83—85;另張建林《腰刀與髮辮——唐陵陵園石刻蕃酋像中的突厥人形象》,《乾陵文化研究》(4),西安,三秦出版社,2008年,頁77—84。十四位石人像中,比如頡利、突利、思摩、社爾等,都帶有唐朝的職事官銜,故其石像上還出現了魚符。如此設計,在在説明,十四座石人像和六駿一樣,是高度寫實、特有所指的,絶非一般象徵。

由此我們基本可以確認,十四座石人像屬於初唐構建“天可汗”秩序中的關鍵人物,因而其稱呼只能依據《通典》、《册府元龜》、《唐會要》等對原始文獻的輯録,稱之爲“蕃君”,無論是封演的“蕃酋”,還是司馬光的“酋長”,都是歷史語境變化後産生的誤解。除了同爲君王的特殊身份,他們還有一個重要的共同點,那就是太宗的“手下敗將”。就這一點而言,其意義和六駿便發生了呼應,高宗對於六駿所承載的政治意義了然於胸,因此如果説六駿在於記述秦王時代的功業,那麽,他主導下製作的十四國君長像則再現了太宗登基後的豐功偉業。六駿和十四君長像共同出現在一個禮儀空間,成爲服從和投降的象徵,向逝去的統治者讓度自己的領地和權力。這一設計是初唐政治實踐的“創舉”。這套空間布局實際上形成一個由北向南、具有時間性的敍事。因此,這一景觀建制既力圖陳述歷史,也在於呈現秩序,唐朝皇帝處於這一等級秩序結構中的最高位置。

五 陪葬: 整飭内政與君臣秩序的確立

昭陵東南邊的陪葬陵區,就其做法而言乃取法漢代,(162)漢代陪葬墓概況,參曹龍《西漢帝陵陪葬制度初探》,《考古與文物》2012年第5期,頁82—85。不過,論及陪葬墓的規模和數量,則可説是空前絶後的。不僅有陪葬墓地,而且幾乎座座有碑,由此形成一座巨碑碑林,也屬絶無僅有。因此,陪葬制度雖然源來有自,但昭陵陪葬墓區的特點和個性仍值得注意。(163)與昭陵不同,此前高祖獻陵的陪葬陵多位於帝陵東北方,大臣陪葬墓多位於東司馬門外,這與漢制相仿,參張藴《關於獻陵陪葬園區布局的思考》,《考古與文物》2012年第3期,頁102—104。

昭陵選址、動工的直接契機是長孫皇后去世,時貞觀十年。對於太宗朝政局來説,這一年實在應該多加留意。當時東突厥汗國已經崩潰,而西邊吐蕃、吐谷渾陸續與唐朝聯姻,薛延陀、西突厥、高句麗等周邊外族的問題尚未突顯。正是外部勢力稍微安寧之際,因此貞觀十年前後,成爲太宗集中全力治理内政的時期。這一年,遥遠的甘棠國遣使進貢,太宗問羣臣:“南荒西域,自遠而至,其故何哉?”房玄齡對曰:“當中國乂安,帝德遐被也。”太宗緊跟道:“誠如公言,向使中國不安,何緣而至,朕何以堪之?”(164)《唐會要》卷九九《甘棠國》,頁1775—1776。和此前此後的出兵擴張不同,“中國乂安”成爲太宗當時最關心的事。

就在這年年初,貞觀初就著手進行的官修五代史工作告一段落。(165)《唐會要》卷六三《修前代史》,頁1091。幾個月後,太宗頒布了《營建九嵕山陵詔》。隨後,貞觀十一年正月十四日,頒布新律;(166)《唐會要》卷三九《定格令》,頁701。第二天(即貞觀十一年正月十五日),太宗下詔“道士女冠,宜在僧尼之前”,(167)《唐會要》卷四九《僧道立位》,頁859。確立僧道秩序。當年十一月,朝臣修成《貞觀禮》呈上,(168)高明士《論武德到貞觀禮的成立——唐朝立國政策的研究之一》,《第二屆國際唐代學會會議論文集》,臺北,文津出版社,1993年,頁1159—1214。編修隊伍即原修前朝史的核心成員,即長孫無忌、房玄齡、魏徵、李百藥、顔師古、令狐德棻、孔穎達、于志寧、王珪等人,靈魂人物則是孔穎達,時任國子祭酒。此前,孔穎達曾與顔師古一道,在考訂《五經》基礎上,撰定《五經正義》,計一百八十卷,上呈後交付國子監施行。(169)《貞觀政要集校》卷七《儒學》,頁384;《唐會要》卷七七《論經義》,頁1405。

這一系列國家内政舉措的同時發力,並非偶然,是太宗文治大業的重要内容。貞觀十一年末,罽賓國來朝,太宗此際對長孫無忌説了一段意味深長的話:

朕即位之初,有上書者。或言人主必須威權獨運,不得委羣下。或欲耀兵振武,懾服四夷。惟魏徵勸朕偃武興文,布德施惠。中國既安,遠人自服。朕從其語,天下大寧。絶域君長,皆來朝貢;九夷重譯,相望於道。此皆魏徵之力也。朕之任用,豈不得人。(170)《唐會要》卷九九《罽賓國》,頁1776。

對照一年前甘棠國來朝時太宗對羣臣説的話,太宗此時實行文治的想法更加明確。不過深意恐不止於此,這裏太宗説話的對象是長孫無忌,而他贊揚的則是魏徵,甚至將所有的功勞都歸於魏徵。太宗重用魏徵是有多重考量與深刻盤算的,即魏徵是太宗籠絡山東豪傑的關鍵性角色,(171)陳寅恪《論隋末唐初所謂“山東豪傑”》,《金明館叢稿初編》,北京,三聯書店,2009年,頁255—256。换句話説,整飭山東豪傑及當地世家大族成爲太宗當時的心頭大事。

在這一背景下,隨即頒布的《氏族志》就有了依歸,貞觀十二年正月十五日,《氏族志》一百卷成。無論是山東豪傑,還是世家大族,都是太宗統一大業中的絆腳石,史籍稱,“山東士人,好自矜誇,以婚姻相尚,太宗惡之”,這只是太宗下命撰修《氏族志》的表面原因,究其修撰目的來説,還在於他要向東方推進統一的大業,而與他在北方、西方開疆拓土的手段不同,東方需要的,是文治的滲透。不過最初,禮部尚書高士廉、御史大夫韋挺、中書侍郎岑文本、禮部侍郎令狐德棻等編撰者並未能領會太宗深意,在“約諸史傳,考其真僞”之後,“以崔幹爲第一等”。没有貫徹聖意,太宗大怒自是情理之中,“販鬻婚姻,是無禮也;依托富貴,是無恥也。我不解人間何爲重之”,太宗抓住山東士族的婚姻惡習大做文章,並開誠布公宣布自己的目的,即“欲崇我唐朝人物冠冕,垂之不朽”,新版《氏族志》隨即編訂,頒於天下。(172)《唐會要》卷三六《氏族》,頁664。四年後,吕才整合排定了《陰陽書》,與《氏族志》一起,可謂是唐朝在“死”與“生”兩個領域裏配套整飭傳統世家大族的政治行爲。(173)沈睿文《唐陵的布局》,頁68。

“當朝冠冕”是排定家族等級的原則,這裏有兩點值得注意,其一,太宗强調的是冠冕,即官職等級,其二,這裏特别强調“我唐朝”,即從當朝爲準。衆所周知,陳寅恪先生用關中本位政策的概念,對西魏、北周以降直至唐代前期的政治發展史進行了精彩的解説。不過,如果細繹起來,對貞觀年間的太宗而言,維護關隴集團的利益固然是他不得不應對的現實,但實在不能説是他需要考慮的首要大事。(174)李世民並非保守的關隴本位者,這一點最鮮明的體現之一,莫過於李世民奪權的核心兵力,即秦府私兵乃源於消滅王世充、竇建德後的山東軍。如《舊唐書》卷六四《隱太子建成傳》(頁2418)所記:“秦王左右多是東人。”另參山下將司《玄武門の變と李世民支配下の山東集团——房玄龄と齊濟地方》,《東洋學报》85.2,2003年,頁19—49。

在太宗對東方、東南地區伸張權威的宏闊藍圖上,勢必需要重要的戰略人才,這就是魏徵的意義,也是房玄齡的意義。(175)本文以爲,太宗在貞觀十二年三月的“皇孫生日宴”曾對羣臣説:“貞觀之前,從朕經營天下,玄齡之功也。貞觀以來,繩愆糾繆,魏徵之功也。”皆賜之佩刀。其言論、行爲、姿態本身是值得深究的。見《資治通鑑》卷一九五太宗貞觀十二年,頁6137。這樣的追求也使得修畢於貞觀十一年的《貞觀禮》,以融合南北、相容並蓄爲特色。(176)在修撰《貞觀禮》過程中,魏徵强調“義重隨時,事資通便”(《舊唐書》卷二二,頁850);房玄齡、魏徵和楊師道則指出,“博采衆議堪行用而與舊禮不同者”(《舊唐書》卷二三,頁882)。吴麗娱先生指出,從中可見當時已頗有打破成規自我作古之意,這種看法甚可代表唐太宗君臣修禮立足於當世的態度。吴麗娱《關於〈貞觀禮〉的一些問題——以所增“二十九條”爲中心》,《中國史研究》2008年第2期,頁43。太宗爲瓦解士族政治,將地方大族大批遷往長安、洛陽等核心地區落籍,進而拆解了士族在故地盤根錯節的關係網絡,(177)毛漢光《從士族籍貫遷移看唐代士族之中央化》,《中國中古社會史研究》,上海書店出版社,2002年,頁234—333。昭陵陪葬制度,其實也是這一戰略的一部分。(178)對於昭陵陪葬墓墓主的具體分析,參伍伯常《從窆昭陵: 論唐太宗的陪陵之制及其陪陵功臣》,《九州學林》2005年第4期,頁2—57;《萃處京畿: 從窆昭陵功臣家族遷居考述》,《中華文史論叢》2008年第3期,頁309—414。

那麽,太宗此舉的想法究竟是怎麽來的呢?貞觀初年,魏徵、虞世南、褚亮與蕭德言編過一部關於帝王歷代興亡的事迹録,可謂博而要,甚得太宗贊賞。(179)《新唐書》卷一九八《循吏·蕭德言傳》,頁5653。魏徵等人修撰這樣一本書,源於對太宗喜好的了解,而太宗對於歷代皇帝的熟知深解,想必此書功不可没。在《貞觀政要》中,我們看到太宗曾經提到一位漢高祖時代的謀臣婁敬。貞觀十四年,太宗平定高昌,不顧朝臣反對,毅然將之變國爲州,編户齊民,推行鄉里制度。(180)參張廣達《唐滅高昌後的西州形勢》,原載《東洋文化》第68號,東京大學東洋文化研究所,1988年,頁69—107;收入《文書、典籍與西域史地》,桂林,廣西師範大學出版社,2008年,頁114—152。兩年後,西突厥出兵攻打西州。這時,唐朝的東北戰事已經拉開,東西同時受擾,太宗爲此頗困擾,他對侍臣説:

朕聞西州有警急,雖不足爲害,然豈能無憂乎?往者初平高昌,魏徵、褚遂良勸朕立麴文泰子弟,依舊爲國,朕竟不用其計,今日方自悔責。昔漢高祖遭平城之圍而賞婁敬,袁紹敗於官渡而誅田豐,朕恒以此二事爲誡,寧得忘所言者乎!(181)《貞觀政要集校》卷九《安邊》,頁508。

此番話最妙的是,太宗提到“漢高祖遭平城之圍而賞婁敬”之事,也就是説,婁敬本是齊人,西漢統一天下後,漢高祖不僅没有懲罰他,反倒加以重用,並將他作爲重要謀臣之一。太宗顯然對婁敬的事迹並不陌生。對於漢高祖的偉業來説,婁敬最重要的功績,莫過於規勸建國後暫居洛陽的漢高祖西返關中,這一建議受到當朝衆多山東官僚的反對,但最後幫高祖拿定主意接受婁敬建言的,是謀臣張良,遂有了張良就西漢國家地理形勢的高論:

洛陽雖有此固,其中小不過數百里,田地薄,四面受敵,此非用武之國也。關中左殽函,右隴蜀,沃野千里;南有巴蜀之饒,北有胡苑之利。阻三面而守,獨以一面東制諸侯;諸侯安定,河渭漕輓天下,西給京師;諸侯有變,順流而下,足以委輸;此所謂金城千里,天府之國也。婁敬説是也。(182)《資治通鑑》卷一一高帝五年,頁362。

這一論斷幾乎與初唐的戰略地理布局如出一轍。我們固然可以從關中本位政策的角度來理解這一思路,(183)毛漢光《中古核心區核心集團之轉移——陳寅恪先生“關隴”理論之拓展》,《中國中古政治史研究》,上海書店出版社,2002年,頁1—28。但還需注意的是,諳熟歷史的太宗,未必没有在國家發展戰略中反復斟酌西漢帝國的經驗。張良肯定了婁敬,使高祖下定決心,即日便車駕西行,定都長安。(184)《資治通鑑》卷一一高帝五年,頁362。婁敬跟着拜官賜姓,他的功勞不止於此,就在西元前198年,未央宫完工時,他又爲高祖獻上一策:

今陛下雖都關中,實少人。北近胡寇,東有六國之族,宗强,一日有變,陛下亦未得高枕而卧也。臣願陛下徙齊諸田,楚昭、屈、景、燕、趙、韓、魏後,及豪傑名家居關中。無事,可以備胡,諸侯有變,亦足率以東伐。此强本弱末之術也。(185)《史記》卷九九《劉(婁)敬傳》,北京,中華書局,1982年,頁2720。

反觀太宗所爲,無論是定都長安,還是遷居外地豪族,他似乎都在追摹漢高祖的做法,婁敬兩次關鍵性的建議,都點在了太宗的心坎上。太宗是否在魏徵身上想到婁敬,並不重要,但是他勢必利用了魏徵,借對待魏徵的姿態營造自己的形象,這種姿態甚至維持到魏徵陪葬墓的位置安排之中。(186)無論位置還是形制,魏徵墓都是陪葬朝臣墓中的殊例,見《唐陵的布局》,頁262—269。如前文所説的,長安城並非唐朝所建,太宗也没有爲自己修建都城和宫殿,但他把心願寄托在了昭陵,陪葬制度無疑成爲他遷居豪族世家的重要手段,和《氏族志》的編修可謂殊途同歸,清晰確立了唐朝的權力秩序。不止陪葬制度本身,陪葬這一具有政治意義的禮儀實踐也成爲唐朝皇室用來權衡、調整政治秩序的重要方式之一,陪葬資格、葬地位置、規模、立碑寫傳等一系列事宜,都轉而成爲權力博弈的手段。(187)Howard J. Wechsler, Offerings of Jade and Silk: Ritual and Symbol in the Legitimation of the Tang Dynasty, p.154.

吴麗娱先生注意到《貞觀禮》中《國恤》五篇没有被《顯慶禮》繼承,其原因不詳,僅能加以推測,但可以確定的是,帶有禮制内涵的“國恤”一詞出現於唐朝。(188)吴麗娱《對〈貞觀禮〉淵源問題的再分析——以貞觀凶禮和〈國恤〉爲中心》,《中國史研究》2010年第2期,頁113—139。本文這裏提出的問題是,爲什麽《貞觀禮》中會有《國恤》五篇這樣的篇章和安排?我們對此的瞭解,主要得益於杜佑《通典》卷四一“禮序”:

及太宗踐祚,詔禮官學士修改舊儀,著《吉禮》六十一篇,《賓禮》四篇,《軍禮》十二篇,《嘉禮》四十二篇,《凶禮》六篇,《國恤》五篇,總百三十篇,爲百卷。(189)《通典》卷四一《禮·沿革一》,頁1121。

杜佑所説,即貞觀十一年七月修畢上呈的《貞觀禮》,其中《國恤》五篇在高宗朝修撰《顯慶禮》時被删掉了,其内容也由此湮滅。《貞觀禮》是國家正典,用詞必不得隨意,因此,《國恤》的出現並非偶然。本文以爲,它的出現正與《氏族志》編修、分封詔的頒布以及陪葬制度的出現異曲同工,是太宗實現中央化的重要戰略步驟,參照他對《氏族志》編修的原則,《國恤》五篇内容和宗旨的來源只能有一個,那就是太宗本人的意志。也正在於其特定的歷史背景和時代特徵,到高宗朝已不再適用,故爲《顯慶禮》所摒棄。

到此我們可以看出,太宗治世的風格始終是文武並重、恩威同施,而建築、文字、圖像等手段可説被這位帝王利用到了極致。除了營建昭陵,太宗還就功臣陪葬地的制度進行了規定,即頒布《功臣陪陵詔》,(190)《唐大詔令集》卷六三,頁346—347。進一步明確功臣陪葬制度的細節。三年後,太宗去世,陪葬制度在高宗武后朝繼續實行。這一制度,到盛唐時已見式微,之後每況愈下,中唐時有或無,晚唐則完全廢棄。(191)孫遲《略論唐帝陵的制度、規模與文物——兼談“因山爲陵”對唐帝陵制度的影響》,《唐太宗與昭陵》(《人文雜誌叢刊》第6輯),1985年,頁82—107;另參《唐陵的布局》,頁251。

小結 帝王陵園,還是國家象徵?

貞觀二十一年,唐朝在漠北鐵勒舊地大設羈縻府州,太宗在天成殿,奏十部樂宴請諸部酋長,宴飲中,衆酋長提議,願於“回紇以南、突厥以北”開闢一條道路,謂之“參天可汗道”。太宗回應道:“自古皆貴中華,賤夷狄,朕獨愛之如一,故其種落皆依朕如父母。”(192)《資治通鑑》卷一九八太宗貞觀二十一年,頁6245,6247。不論太宗是否能真正對中華與夷狄一視同仁,但至少他追求的,並非僅是中國的“皇帝”,(193)Pan Yihong, Son of Heaven and Heavenly Qahan: Sui-Tang China and its Neighbors, Belligham: Center for East Asian Studies, Western Washington University, 1997, pp.180-181.在他看來,“皇帝·天可汗”纔是屬於他獨一無二的頭銜,凝結着太宗自貞觀初年起依次布局唐朝國内外戰略的深意。兩年後(貞觀二十三年五月),太宗去世,與高祖遺詔低調平和的口吻截然不同,太宗在生平最後一份詔書中寫道:

(朕)功兼造化,喬山之樹已陰;業致昇平,蒼梧之駕方遠。至於平寇亂,安黎元,灑洪災,攘大患,黄帝之五十三戰,商湯之二十七征,以此申威,曾何足算。昔者亂階斯永,禍鍾隋季,罄宇凝氛,曀昏辰象,綿區作梗,摇蕩江河。朕拂衣於舞象之年,抽劍於斬蛇之地,雖復妖千王莽,戮首輗車;凶百蚩尤,釁尸軍鼓。垂文暢於炎野,餘勇澄於斗極,前王不闢之土,悉請衣冠;前史不載之鄉,並爲州縣。……辛李衛霍之將,咸分土宇;紳廊廟之材,共垂帶綬。至於比屋黎元,關河遺老,或贏金帛,或賚倉儲。朕於天下士大夫,可謂無負矣;朕於天下蒼生,可謂安養矣。自櫛風沐雨,遂成弭沴,憂勞庶政,更起沉疴。況乃漢苦周勤,禹胼堯腊,以矜百姓之所致也。……皇太子治,大孝通神,自天生德,累經監撫,熟達機務,凡厥百僚,羣公卿士,送往事居,無違朕意。屬纊之後,七日便殯。……軍國大事,不可停闕,尋常閑務,任之有司。文武官人三品已上,並三日朝晡哭臨,十五舉音,事畢便出。(194)《太宗遺詔》,《唐大詔令集》卷一一,頁67。

這份詔書不僅將太宗本人嵌在堯舜以降的聖主明君序列之中,而且就太宗功業而言則幾乎可與昭陵自北而南的敍事一一對應,由武功而文治,由敍述功勳而彰顯恩德,(195)森安孝夫先生将昭陵分成兩部分看待,南邊意味着其天子的身份,北邊則是天可汗的身份,參《シルクロ-ドと唐帝國》,《兴亡の世界史》(5),東京,講談社,2007年,頁167。以至於太宗稱“朕於天下士大夫,可謂無負矣;朕於天下蒼生,可謂安養矣”,(196)這裏需注意的是,唐太宗用了“士大夫”一詞,其内涵恐怕和後世有所不同。黄正建先生曾對比新舊《唐書》的用詞,辨析過唐代士大夫一詞的特色。參黄正建《唐代“士大夫”的特色及其變化——以兩〈唐書〉用詞爲中心》,《中國史研究》2005年第3期,頁119—124。整篇文字語氣浩浩蕩蕩,一氣呵成。如此果決的背後,是太宗本人對自己後事的妥善安排。

如上所言,昭陵可説是完全貫徹了其主人(也是真正的設計師)的意圖。(197)芮沃壽先生將李世民營造昭陵視爲他塑造自己偉大開明的君主形象的開始,參Arthur F. Wright, “Tang Tai-tsung, The Man and the Persona”, Essays on Tang Society, The Interplay of Social, Political and Economic Forces, Edited by John Curtis Perry and Bardwell L. Smith, Leiden, Brill, 1976, pp.17-32,特别是頁25—26。太宗濃厚的歷史感在唐朝歷任帝王中格外突出,他尤其注意自己的歷史地位,(198)這正是閻立本《歷代帝王圖》出現的背景,相關研究參陳葆真《圖畫如歷史: 傳閻立本十三帝王圖研究》,《美術史研究集刊》第16期,2004年,頁1—50;陳佩秋《論閻立本步輦圖與歷代帝王圖》,《千年遺珍國際學術研討會論文集》,上海博物館,2006年,頁517—534。特别是對於唐朝一統天下的功業,絶對地當仁不讓。他不僅通過修撰實録確立自己的歷史地位,同時也以建造昭陵的形式,將自己“世界帝王”的形象化爲永恒,同時又展示了“帝國秩序”,即對外致力於戰略擴張、地緣政治格局的重新配置,對内則是君臣秩序和貞觀意識形態的確立。可以説,昭陵這座龐大而縝密、集繪畫、雕塑和建築於一體的造物,以具體的視覺和物質形式强化了當時的權力觀念,書寫着唐太宗的雄心和欲望,也見證了貞觀王朝的豐功偉業和政治秩序,以及七世紀初中原政權歷史視野和總體格局。可以説,昭陵的整體與細節,無一不在昭示唐太宗過人的權力雄辯術。(199)作爲建築實體的昭陵,實際上是某種權力關係和政治秩序的載體(agency),這一屬性爲歷代帝陵所共有,自然唐陵也不例外,參Tonia Eckfeld, Imperial Tombs in Tang China, 618-907: The Politics of Paradise, London, Routledge Curzon, 2005. pp.5, 136; Howard J. Wechsler, Offerings of Jade and Silk: Ritual and Symbol in the Legitimation of the Tang Dynasty, p.155。

昭陵的空間規劃與建築布局展現爲清晰的歷史性敍事,實現了李世民由秦王到唐太宗、由天子到皇帝·天可汗,唐朝由李唐一家到大唐帝國、關隴集團到天下大統的一系列轉變。由此,我們就能在吴兢《貞觀政要》所欲呈現的“君臣共治”的表象之下,(200)我們必須了解吴兢修撰《貞觀政要》的特定歷史背景,也就是説,作者在選材、分類、編排上有着精細的考量,毋寧説,他是應對玄宗朝特定的政治環境而寫的。參謝保成《貞觀政要集校敍録》,《貞觀政要集校》,頁1—48。看到嚴明的君臣秩序的本相。既照顧君臣一體,更突顯君臣有别,這纔是太宗的真正意圖,也只有明白這一點,纔能更準確地理解昭陵的意義和功能。