《唐會要》清人補撰綜考

劉安志

提要: 本文在中日學者已有相關研究成果基礎上,通過對國内外所藏十數種《唐會要》鈔本的核查與比對,繼以考訂與分析,從闕卷補撰、闕目補撰、增目補撰、闕文補撰、條文增補等五個方面,揭出清人整理《唐會要》時增補的若干内容。這些内容並非王溥《唐會要》原文,需要引起學界同仁的注意,不可輕易視之爲第一手原始資料而加以引用!

關鍵詞: 《唐會要》 鈔本 清人補撰

一 引 言

北宋王溥所撰《唐會要》一百卷,是研究唐代乃至中國古代歷史不可或缺的基本史籍,惜宋刻本不存,僅以鈔本傳世,故脱誤頗多。清乾隆三十八年(1773)四庫開館,館臣對徵集來的《唐會要》鈔本進行加工整理,形成武英殿聚珍本(以下簡稱殿本)和四庫全書本(以下簡稱四庫本)(1)《唐會要》,文淵閣四庫全書本,606—607册。兩個版本。清同治年間刻印的江蘇書局本(以下簡稱局本),係殿本之加工整理本,校勘頗爲精良。今天廣爲中外學人所使用的《唐會要》版本,一是1955年出版的中華書局本,此本係用商務印書館國學基本叢書原紙重印,源自殿本,並據局本進行了一定校勘;(2)後文引述時所言殿本,即指此本。二是1991年出版的上海古籍出版社點校本(以下簡稱上古本),(3)該本1991年由上海古籍出版社出版後,又於2006年推出新一版。本文據新一版。該本以局本爲底本,校以殿本、上海圖書館所藏四種《唐會要》鈔本,以及其他唐宋史籍,被認爲是整理精良的本子。然而,據筆者初步考察,經清人加工整理而成的《唐會要》,實際存在着對所據鈔本進行增删改補等方面的問題,不少内容已非王溥《唐會要》原貌。(4)參見劉安志《清人整理〈唐會要〉存在問題探析》,《歷史研究》2018年第1期。那麽,值得進一步追問的問題是,現存通行本《唐會要》中,哪些内容並非王溥《唐會要》原文而爲清人後來補撰的呢?對此,中日學者曾有過積極探索,並取得了若干重要進展,(5)古畑徹《〈唐會要〉の諸テキストについて》,《東方學》第78輯,1989年,頁82—95。羅亮譯,劉安志校漢譯文《〈唐會要〉的諸版本》,《山西大學學報》2017年第1期。黄麗婧《〈唐會要〉闕卷後人僞撰考》,《江淮論壇》2012年第4期。吴玉貴《〈唐會要〉突厥、吐谷渾卷補撰考》,《文史》2015年第2輯。劉安志《〈唐會要〉“補亡四卷”考》,《魏晉南北朝隋唐史資料》第33輯,上海古籍出版社,2016年,頁211—241。但有待進一步解決的問題依然不少。有鑑於此,筆者擬依據所掌握的十數種明清時期《唐會要》鈔本,對所提問題展開較爲全面深入的探討,盡可能找出通行本《唐會要》中清人補撰的内容,以期爲今後的《唐會要》整理及相關歷史研究提供些許參考與幫助。

迄今所知,國内外所藏明清時期的《唐會要》鈔本,已達十六種之多。其中,中國國家圖書館藏三種,分别編號爲10521(殘存四十卷。以下簡稱國圖A本)、03873(以下簡稱國圖B本)、04216(以下簡稱國圖C本)。中國科學院圖書館藏二種,分别編號爲011(以下簡稱中圖A本)、1033(以下簡稱中圖B本)。北京大學圖書館藏一種(以下簡稱北大本)。上海圖書館藏四種,分别是傅增湘舊藏本(以下簡稱上圖傅藏本)、彭元瑞手校本(以下簡稱上圖彭校本)、王宗炎校本(以下簡稱上圖王校本)、殘鈔本(僅存卷一至卷九,以下簡稱上圖殘鈔本)。浙江圖書館(以下簡稱浙圖本)、江蘇鎮江圖書館(缺卷一至卷九,以下簡稱鎮圖本)、廣東省立中山圖書館(以下簡稱廣圖本)(6)現已影印收入《中國古籍珍本叢刊: 廣東省立中山圖書館卷》24—25册,北京,國家圖書館出版社,2015年。各收藏一種。臺北圖書館藏二種,一爲“清康熙鈔本”(即浙江汪啓淑家藏本,以下簡稱臺北A本),(7)現已影印收入《原國立北平圖書館甲庫善本叢書》420—421册,北京,國家圖書館出版社,2014年。一爲舊鈔本(殘存八十六卷,以下簡稱臺北B本)。日本東京靜嘉堂文庫藏一種(以下簡稱靜嘉堂本)。這十六種鈔本中,除國圖A本爲明鈔本外,其餘多爲清代前期鈔本。其中國家圖書館、北大圖書館、上海圖書館、臺北圖書館、日本靜嘉堂所藏《唐會要》諸鈔本,中日學者此前有過不同程度的介紹與研究。(8)貝塜茂樹、平岡武夫《唐代史料の集成について》,《學術月報》7—6,1954年。平岡武夫《唐代の行政地理》,京都大學人文科學研究所,1955年,頁19。島田正郎《在臺北·國立中央図書館藏鈔本·唐會要について》,《律令制の諸問題——滝川博士米壽記念會論集》,東京,汲古書院,1984年,頁669—689。古畑徹《〈唐會要〉の諸テキストについて》,《東方學》第78輯,頁82—95。鄭明《〈唐會要〉初探》,《中國唐史學會論文集》,西安,三秦出版社,1989年,頁167—182。周殿傑《關於〈唐會要〉的流傳和版本》,《史林》1989年第3期。古畑徹《〈唐會要〉の流傳に關する一考察》,《東洋史研究》57—1,1998年,頁96—124。榎本淳一《北京大學図書館李氏舊蔵〈唐會要〉の倭國·日本國條について》,《工學院大學共通課程研究論叢》39—2,2002年。又收入氏著《唐王朝と古代日本》附論二,東京,吉川弘文館,2008年,頁185—196。據筆者初步考察,這些鈔本殘闕情況並不一致,大致存在三種以上的傳鈔系統,有的據武英殿本補足了殘闕内容,如國圖B及C本、廣圖本等。關於此點,擬另文探討。總之,依據這些鈔本,可以考證並清理出那些屬於清人補撰的内容。

通過比較《唐會要》殿本、四庫本與諸鈔本之異同,可以發現清人對《唐會要》的補撰,主要體現在闕卷補撰、闕目補撰、增目補撰、闕文補撰、條文增補等幾個方面。以下將依次逐個展開分析與討論。

二 闕卷補撰

所謂“闕卷補撰”,指鈔本在傳抄過程中出現整卷乃至數卷殘闕脱漏,清人參據相關史籍進行補撰。關於《唐會要》一書在後世的脱誤情況,明末清初大儒朱彝尊(1629—1709)即曾指出:

今雕本罕有,予購之四十年,近始借抄常熟錢氏寫本。惜乎第七卷至第九卷失去,雜以他書,第十卷亦有錯雜文字。九十二卷缺第二翻以後,九十三、九十四二卷全闕。安得收藏家有善本借抄成完書?姑識此以俟。(9)朱彝尊《曝書亭集》卷四五《唐會要跋》,上海,世界書局,1937年,頁545。

朱氏所見常熟錢氏鈔本,卷七至卷九、卷九三至卷九四諸卷已佚。而今存《唐會要》諸鈔本中,第十卷與此前三卷文字,皆非《唐會要》原文,據陳尚君先生考證,實爲後人據《白虎通義》、《馬氏南唐書》、《唐文粹》、《翰苑集》等書所補。(10)陳尚君《所謂〈全本唐會要〉辨僞》,《國學茶座》第1期,濟南,山東人民出版社,2013年,頁76—79。朱氏所言“第十卷亦有錯雜文字”,是否存在誤記,尚不清楚。不過,清乾隆三十八年(1773)四庫開館後,經館臣整理形成的四庫本和殿本《唐會要》,則改以“補亡四卷”取代上述文字。而此“補亡四卷”,乃沈叔埏(1736—1803)據秦蕙田《五禮通考》所補。(11)劉安志《〈唐會要〉“補亡四卷”考》,《魏晉南北朝隋唐史資料》第33輯,頁211—241。全書百卷中,除此四卷標明據他書補撰外,其餘皆無。

日本古畑徹先生根據靜嘉堂本與臺北A、B本殘闕情況,率先指出,殿本卷九二(第二目“内外官職田”以後)、卷九三乃四庫館臣據《册府元龜》等書補撰,卷九四則據四庫本卷九三、卷九四增補而成。(12)古畑徹《〈唐會要〉の諸テキストについて》。黄麗婧、吴玉貴二位先生則進一步考證確認,殿本卷九四、四庫本卷九三與卷九四乃後人據朱熹《資治通鑑綱目》補撰。(13)參見黄麗婧《〈唐會要〉闕卷後人僞撰考》,吴玉貴《〈唐會要〉突厥、吐谷渾卷補撰考》。殿本所補,乃四庫館臣所爲,這是可以肯定的。但四庫本卷九三《北突厥上》與卷九四《北突厥下》、《西突厥》、《西(沙)陁突厥》、《吐谷渾》之記載,是否同爲四庫館臣所補,尚待求證。經核查諸鈔本,筆者發現,國圖B本、中圖A本、浙圖本卷九四記北突厥、西突厥等事,與四庫本卷九三、卷九四完全相同,與殿本則存有差異。這幾種鈔本中,“玄”、“弦”、“弘”、“曆”諸字,既不避乾隆皇帝諱,也不避康熙皇帝諱。另外,中圖B本卷九三爲《北突厥》、《西突厥》,卷九四爲《西陁突厥》、《吐谷渾》,分卷形式與四庫本相近,該鈔本“玄”、“弘”缺筆,“曆”作“歷”,已避康熙、乾隆諱,其抄寫時間明顯晚於前揭諸本。國圖C本、廣圖本卷九四則全同殿本,當據殿本抄寫而成。綜合諸種情況,可知國圖B本、中圖A及B本、浙圖本四種鈔本,與四庫本存在着某種密切關聯,它們當屬同一系統的鈔本。尤其是中圖B本與四庫本,同分爲二卷,關係至爲密切。從國圖B本、中圖A本、浙圖本不避康熙、乾隆諱看,有關此卷的補撰,應當早在康熙之前就已完成了。另外,國圖B本、臺北B本卷七至卷十同樣也不避“玄”、“弘”諱,其補撰時間也在康熙以前。

又四庫本卷九二《内外官職田》殘存四條佚文,其是否爲《唐會要》原文,有待考證。查諸鈔本,這四條内容又見於中圖A本、浙圖本兩種鈔本,爲便於説明問題,兹列表分析如下:

考中圖A本、浙圖本第一條“准禮依時”至“停一刻湏”一段文字,實摘抄自《唐會要》卷一八《緣廟裁製下》:

元和元年十二月,禮儀使高郢奏:“……伏請勒停,准禮依時刻三嚴。又其時所設宫懸,懸而不作,鑾駕進發,不鳴鼓吹。至祀日,太廟饗禮畢,鑾駕欲發,及南郊行事,鑾駕還宫之時,然後各有三嚴。皇帝既還大次,停一刻須槌一鼓爲一嚴,三刻須槌二鼓爲再嚴,五刻須槌三鼓爲三嚴。往例儀注,皆准此禮。”(14)《唐會要》卷一八,殿本,頁365。另參上古本,頁422。

其後依官品得田之記載,不見於唐宋史籍,且所記邏輯紊亂,條理不清。如先記五品、四品得田,次記一、二、三品得田,再記六、七品及七品以下得田,前後順序顛倒,不合唐制規定。最後一句“七品以下附内閣殿宇敕俸以上俱内官”,更是不知所云。因爲“内閣”一稱,明代纔開始出現,其非《唐會要》原文,大致可定。再看第二條所記,同樣未見其他史籍記載,尤其最後一句“七品以下附一品内授俸銀四兩穀十二擔(担)”,可明其非《唐會要》原文。因爲唐代官員俸禄有禄米、職田與永業田、俸料之類,未見以擔(担)爲計算單位的“穀”,以及以兩爲計算單位的“俸銀”,此處“俸銀”與“穀”當屬清代之制。第三條“景龍四年春三月敕旨”,亦未見相關史籍記載,所記“五品以下各加田五畝”、“五品以上各加田四畝”,在加田數上,品高官員反而比品低官員少,這與唐制明顯不合。又第四條同樣不見唐宋史籍記載,尤其是“司馬兼中書令”一類官銜,更是令人費解!總之,上述四條佚文,絶非《唐會要》原文,應該可以肯定。值得注意的是,浙圖本卷九三《諸司諸色本錢下》尾存二行墨書題識:“據曝書亭跋,此卷已全闕,書賈欲足其數,襍以他書,殊可恨也!”該本卷九二《内外官職田》後,尚有《諸司諸色本錢上》目,與中圖A本同,所記内容皆抄自本卷《内外官料錢下》,同樣不是《唐會要》原文。從四條佚文所記帶有明清之制特色看,其當爲清人所妄補!

筆者曾考證指出,四庫本《唐會要》所據底本爲江淮馬裕家藏本,殿本《唐會要》所據底本爲浙江汪啓淑家藏本(即臺北A本)。(15)劉安志《武英殿本與四庫本〈唐會要〉非同本考》,《魏晉南北朝隋唐史資料》第35輯,上海古籍出版社,2017年,頁213—230。雖然馬裕家藏本迄今尚未發現,但四庫本卷九二《内外官職田》四條佚文俱見於中圖本、浙圖本,説明這四種鈔本同屬一個傳抄系統。而浙圖本最後抄寫時間在乾隆五年(1740)或此前的乾隆某年,(16)曹海花、劉安志《浙江圖書館藏清鈔本〈唐會要〉述略》,《魏晉南北朝隋唐史資料》第38輯,上海古籍出版社,2018年,頁213—220。可知四條佚文早在四庫開館前就已被補撰,其非四庫館臣所爲。又臺北A本(汪啓淑家藏本)卷九二《内外官職田》殘闕不存,這與四庫本存在四條佚文明顯不同,其不爲四庫本之底本,似可斷言。不過,殿本整理者在汪啓淑家藏本基礎上,據《册府元龜》等書補撰《内外官職田》時,把四庫本的第三、四條佚文也補入其中,導致這兩條内容查無所據,這是需要特别指出並加以説明的。(17)《唐會要》卷九二《内外官職田》:“景龍四年三月,敕旨頒行天下,凡屬文武官員五品以下,各加田五畝;五品以上,各加田四畝。……其年(長慶元年)十月敕司,兼中書令合屬内官,各依舊外,再加田五畝,七品以下仍舊。”(殿本,頁1669,1672;上古本,頁1980,1982)推測殿本整理者見四庫本“司馬兼中書令”一語不通,遂删除其中“馬”字。

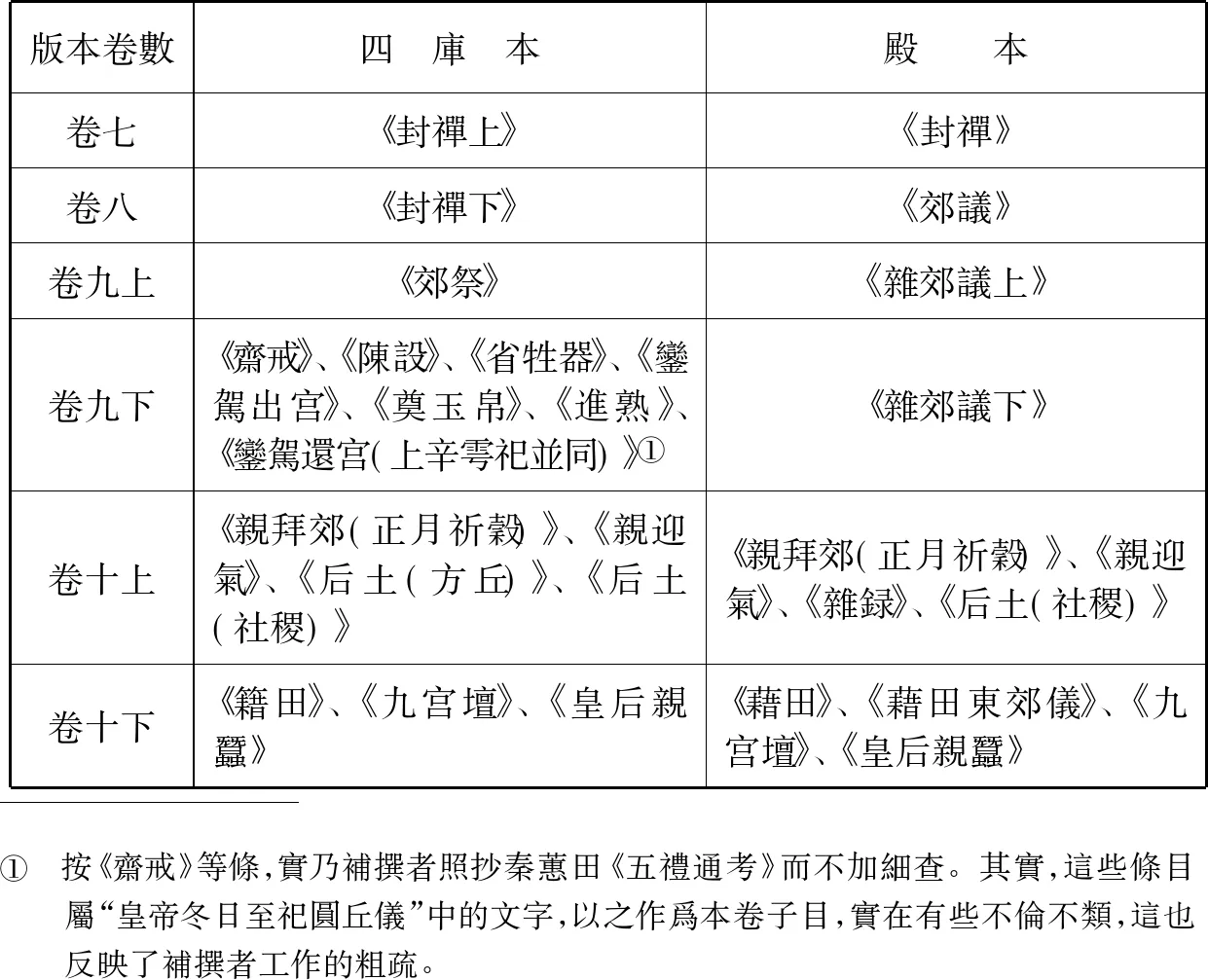

值得一提的是,清人不僅對上揭闕卷進行補撰,還隨意增改了卷次目録,這與原鈔本目録並不吻合。如四庫本、殿本卷七至十目録、子目如下:

版本卷數四庫本殿本卷七《封禪上》《封禪》卷八《封禪下》《郊議》卷九上《郊祭》《雜郊議上》卷九下《齋戒》、《陳設》、《省牲器》、《鑾駕出宫》、《奠玉帛》、《進熟》、《鑾駕還宫(上辛雩祀並同)》①《雜郊議下》卷十上《親拜郊(正月祈穀)》、《親迎氣》、《后土(方丘)》、《后土(社稷)》《親拜郊(正月祈穀)》、《親迎氣》、《雜録》、《后土(社稷)》卷十下《籍田》、《九宫壇》、《皇后親蠶》《藉田》、《藉田東郊儀》、《九宫壇》、《皇后親蠶》①按《齋戒》等條,實乃補撰者照抄秦蕙田《五禮通考》而不加細查。其實,這些條目屬“皇帝冬日至祀圓丘儀”中的文字,以之作爲本卷子目,實在有些不倫不類,這也反映了補撰者工作的粗疏。

再看諸鈔本目録,卷七爲《封禪》,卷八爲《郊議上》,卷九爲《雜郊議下》,卷十爲《親拜郊》、《雜録》、《親迎氣》、《后土》、《藉田》、《藉田東郊儀》、《九宫壇》、《皇后親蠶》,其與四庫本、殿本的差異是十分明顯的,説明清人並未嚴格遵照原鈔本目録進行補撰,整理工作存在某些率意性。又如諸鈔本卷九二目録爲《内外官料錢下》、《内外官職田》、《諸司諸色本錢上》,卷九三爲《諸司諸色本錢下》,卷九四爲《北突厥》、《西突厥》、《沙陀突厥》、《吐谷渾》,四庫本、殿本則對原目進行了拆分和調整,具體如下表:

版本卷數四庫本殿本卷九二《内外官料錢下》、《内外官職田》《内外官料錢下》、《内外官職田》卷九三《北突厥上》《諸司諸色本錢上》、《諸司諸色本錢下》卷九四《北突厥下》、《西突厥》、《西①陁突厥》、《吐谷渾》《北突厥》、《西突厥》、《沙陀突厥》、《吐谷渾》①四庫本子目作“西”,小目作“沙”,“西”乃“沙”之誤抄。

由上可見,四庫本把《北突厥》分爲上下兩部分,並單列《北突厥上》爲一卷,前置於卷九三中,導致原目卷九三《諸司諸色本錢下》不見蹤影;殿本則把原目卷九二《諸司諸色本錢上》後移至卷九三中,這些都與原鈔本目録不合,值得注意。

三 闕目補撰

所謂“闕目補撰”,指鈔本並非整卷闕失,而是其中有些子目及其相關内容散佚不存,清人據相關史籍予以補撰。今傳殿本《唐會要》,無論目録還是内容,皆前後相對完整,而四庫本篇首目録闕失,故無法判斷正文子目及相關内容是否完整無闕。不過,從諸鈔本情況看,有的篇首目録雖有明確記載,然在正文中卻看不到與之相對應的子目和内容,這些文字顯然已經佚失不存了。如卷四九,諸鈔本篇首記有《像》、《僧道立位》、《僧尼所隸》、《雜録》、《燃燈》、《病坊》、《僧籍》、《大秦寺》、《摩尼寺》等九目,然正文僅存《像》、《雜録》、《僧道立位》、《僧尼所隸》四目,其後無《燃燈》、《病坊》、《僧籍》、《大秦寺》、《摩尼寺》五目及相關内容。四庫本正文殘闕情況同諸鈔本,而殿本則前後完整無闕,然《僧尼所隸》之後的《燃燈》等五目,每目記事多者三條,少者二條,内容極簡略,這與其他諸卷記事明顯不同。不僅如此,殿本除《摩尼寺》第二條有“庚子”紀日外,其餘諸條皆無具體時日,也與其他諸卷體例不合。因此,殿本《燃燈》等五目所記,是否爲《唐會要》原文,就值得考慮了。筆者曾考證指出,《燃燈》第一條所記,乃清人據《舊唐書·睿宗紀》和《文苑英華》卷六二《諫安福門酺樂表》所補,非王溥《唐會要》原文。(18)劉安志《清人整理〈唐會要〉存在問題探析》。其餘諸條,亦是清人據唐宋等史籍所補撰,兹續作考證如下。

《燃燈》第二、三條内容:

開元二十八年,以正月望日御勤政樓,讌羣臣,連夜燃燈,會大雪而罷。因命自今常以二月望日夜爲之。

天寶三載十一月敕:“每載依舊正月十四、十五、十六日開坊市燃燈,永爲常式。”(19)《唐會要》卷四九,殿本,頁862;上古本,頁1010。

按殿本上揭二條記事,均僅見於《舊唐書》卷九《玄宗紀下》:“(開元)二十八年春正月……壬寅,以望日御勤政樓讌羣臣,連夜燒燈,會大雪而罷。因命自今常以二月望日夜爲之。……(天寶三載)十一月癸卯,還京。癸丑,每載依舊取正月十四日、十五日、十六日開坊市門燃燈,永以爲常式。”(20)《舊唐書》卷九,北京,中華書局,1975年,頁212,218。比較二者所記,内容基本相同,據此不難推知,殿本當抄自舊紀。

其後《病坊》僅存二條記事,内容如下:

開元五年,宋璟奏:“悲田養病,從長安以來,置使專知。國家矜孤恤窮,敬老養病,至於安庇,各有司存。今驟聚無名之人,著收利之便,實恐逋逃爲藪,隱没成姦。昔子路於衛,出私財爲粥,以飼貧者,孔子非之,乃覆其饋。人臣私惠,猶且不可,國家小慈,殊乖善政,伏望罷之。其病患人,令河南府按此分付其家。”

會昌五年十一月,李德裕奏云:“恤貧寬疾,著於《周典》;無告常餒,存於《王制》。國朝立悲田養病,置使專知。開元五年,宋璟奏悲田乃關釋教,此是僧尼職掌,不合定使專知,玄宗不許。至二十二年,斷京城乞兒,悉令病坊收管,官以本錢收利給之。今緣諸道僧尼盡已還俗,悲田坊無人主領,恐貧病無告,必大致困窮。臣等商量,悲田出於釋教,並望改爲養病坊,其兩京及諸州,各於録事耆壽中,揀一人有名行謹信爲鄉里所稱者,專令勾當,其兩京望給寺田十頃,大州鎮望給田七頃,其他諸州望委觀察使量貧病多少給田五頃,以充粥食。如州鎮有羨餘官錢,量予置本收利,最爲稔便。”敕:“悲田養病坊,緣僧尼還俗,無人主持,恐殘疾無以取給,兩京量給寺田拯濟。諸州府七頃至十頃,各於本置選耆壽一人勾當,以充粥料。”(21)《唐會要》卷四九,殿本,頁863;上古本,頁1010—1011。

按《病坊》第一條記事,僅略見於《册府元龜》卷三一三《宰輔部·謀猷第三》:

宋璟爲相,開元五年……十一月庚戌,璟與紫微侍郎蘇頲奏曰:“悲田養病,從長安已來,置使專知。且國家矜孤恤窮,敬老養病,至於按此,各有司存。今遂聚無名之人,著收利之使,實恐逋逃爲藪,隱没成姦。昔仲繇仕衛,出私財爲粥,以飼貧者,孔丘非之,乃覆其饋。人臣私惠,猶且不可,國家小慈,殊乖善政,伏望罷之。其病患人,令河南府按此分付其家。”不許。(22)《册府元龜》卷三一三,北京,中華書局,1960年,頁3690上—下。

稍加比較即可發現,二者除少數文字略有差異外,其餘基本相同。復據宋高承《事物紀原》卷七《貧子院》載:“按《唐會要》曰:‘開元五年,宋璟、蘇頲奏: 悲田院養病,從長安以來,置使專知。所稱悲田,乃關釋教,此是僧尼職掌。’”(23)《事物紀原》卷九,北京,中華書局,1989年,頁360。可知《唐會要》原本所記,確有開元五年(717)宋璟與蘇頲關於悲田的奏文,其與《册府》記載是相吻合的。然殿本所記,上奏者僅宋璟一人,再聯繫到四庫本與諸鈔本此條皆闕的情形,則殿本此條當據《册府》補撰,其非《唐會要》原文,應該是可以大致判定的。

再看《病坊》第二條記事,前半段李德裕奏文,見於《册府元龜》卷三一四《宰輔部·謀猷第四》:

李德裕爲相,會昌五年……十一月,又奏云:“臣等聞恤貧寬疾,著於《周典》;無告常餒,存於《王制》。國朝立悲田養病,置使專知。開元五年,宰臣宋璟、蘇頲奏: 所稱悲田,乃關釋教。此是僧尼職掌,不合定使專知,請令京尹按此分付其家。玄宗不許。至二十二年十月,斷京城乞兒悉令病坊收管,官以本錢,收利給之。今緣諸道僧尼盡已還俗,悲田坊無人主領,必恐貧病無告,大致困窮。臣等商量,緣悲田出於釋教,並望改爲養病坊。其兩京及諸州各於子録事耆壽中,揀一人有名行謹信爲鄉閭所稱者,專令勾當。其兩京望給寺田十頃,大州鎮望給田七頃,其他諸州望委觀察使,量貧病多少,給田五頃,以充粥食。如州鎮有羨餘官錢糧,與置本收利,最爲穩便。若能如此,方圓不在給田之限。”從之。(24)《册府元龜》卷三一四,頁3703下—3704上。

後半段武宗敕文,見於《舊唐書》卷一八上《武宗紀上》:“(會昌五年)十一月甲辰,敕:‘悲田養病坊,緣僧尼還俗,無人主持,恐殘疾無以取給,兩京量給寺田賑濟。諸州府七頃至十頃,各於本管選耆壽一人勾當,以充粥料。’”(25)《舊唐書》卷一八上,頁607。殿本當據《册府》、舊紀補撰此條。

《病坊》之後的《僧籍》,總存三條記事:

天下寺五千三百五十八,僧七萬五千五百二十四,尼五萬五百七十六,兩京度僧、尼,御史一人涖之。每三歲,州縣爲籍,一以留州縣,一以上祠部。

新羅、日本僧入朝學問,九年不還者,編諸籍。

會昌五年,敕祠部檢括天下寺及僧尼人數,凡寺四千六百,蘭若四萬,僧尼二十六萬五百人。(26)《唐會要》卷四九,殿本,頁863—864;上古本,頁1011。

按第一、二條文字,皆僅見於《新唐書》卷四八《百官志三》:

崇玄署……新羅、日本僧入朝學問,九年不還者編諸籍。……天下觀一千六百八十七,道士七百七十六,女官九百八十八;寺五千三百五十八,僧七萬五千五百二十四,尼五萬五百七十六。兩京度僧、尼、道士、女官,御史一人涖之。每三歲州、縣爲籍,一以留縣,一以留州;僧、尼一以上祠部……(27)《新唐書》卷四八,北京,中華書局,1975年,頁1252。

只是順序前後相反而已。值得注意的是,有關唐代僧尼的造籍,高承《事物紀原》卷七《僧帳》明確記載;“(《唐會要》)又曰: 舊制,僧尼簿三年一造,其籍一本送祠部,一本留州縣。又開元十七年八月十日,敕僧尼宜依十六年舊籍。”(28)《事物紀原》卷七,頁389。這與上揭殿本所記相比,文字表述既不一樣,前後順序也不相同,可見殿本所記並非《唐會要》原文,其直接摘抄自《新唐書》,亦很明顯。又上揭第三條内容,見於《舊唐書》卷一八上《武宗紀上》:“(會昌五年)夏四月……敕祠部檢括天下寺及僧尼人數,大凡寺四千六百,蘭若四萬,僧尼二十六萬五百。”(29)《舊唐書》卷一八上,頁604。殿本抄自舊紀,也可斷定。

其後《大秦寺》總存二條記事:

貞觀十二年七月,詔曰,道無常名,聖無常體,隨方設教,密濟羣生,波斯僧阿羅本遠將經教,來獻上京,詳其教旨,玄妙無爲,生成立要,濟物利人,宜行天下所司,即於義寧坊建寺一所,度僧廿一人。

天寶四載九月,詔曰,波斯經教,出自大秦,傳習而來,久行中國,爰初建寺,因以爲名,將欲示人,必修其本,其兩京波斯寺,宜改爲大秦寺,天下諸府郡置者,亦准此。(30)《唐會要》卷四九,殿本,頁864;上古本,頁1011—1012。

按第一條内容,僅見於《大秦景教流行中國碑》:

貞觀十有二年,秋七月,詔曰:“道無常名,聖無常體;隨方設教,密濟羣生。大秦國大德阿羅本遠將經像,來獻上京。詳其教旨,玄妙無爲;觀其元宗,生成立要;詞無繁説,理有忘筌;濟物利人,宜行天下。所司即於京義寧坊造大秦寺一所,度僧廿一人。”(31)艾儒略《西學》附《景教流行中國碑頌并序》,《四庫全書存目叢書》(605),濟南,齊魯書社,1995年,頁640。又《全唐文》卷九一六《景教流行中國碑》,北京,中華書局,1983年,頁9546。

兩相比較,除殿本改“大秦國大德阿羅本”爲“波斯僧阿羅本”、“經像”爲“經教”並文字有節略外,其餘完全與碑文相同。據《四庫全書總目》卷一二五《子部·雜家類存目》載:

《西學》凡一卷附録《唐大秦寺碑》一篇(兩江總督采進本),明西洋人艾儒略撰。儒略有《職方外紀》,已著録。是書成於天啓癸亥,《天學初函》之第一種也……末附唐碑一篇,明其教之久入中國。碑稱“貞觀十二年,大秦國阿羅本遠將經像,來獻上京,即於義寧坊敕造大秦寺一所,度僧二十一人”云云。(32)《四庫全書總目》,北京,中華書局,1965年,頁1080—1081。

則四庫館臣有可能據兩江總督采進本《西學》補撰上揭文字。第二條内容,見於《册府元龜》卷五一《帝王部·崇釋氏一》:“天寶四載九月,詔曰:‘波斯經教,出自大秦,傳習而來,久行中國,爰初建寺,因以爲名,將欲示人,必脩其本,其兩京波斯寺宜改爲大秦寺,天下諸府郡者,亦宜准此。’”(33)《册府元龜》卷五一,頁575下。又《通典》卷四《職官》“視流内”條杜佑自注亦有類似記載,(34)《通典》卷四,北京,中華書局,1988年,頁1103。然“天寶四載九月”作“天寶四年七月”、“諸府郡”作“諸州郡”,文字頗有差異,殿本當據《册府元龜》補撰此條。

最後《摩尼寺》總存三條記事:

貞元十五年四月,以久旱,令摩尼師祈雨。

元和二年正月庚子,迴紇請於河南府、太原府置摩尼寺,許之。

會昌三年敕:“摩尼寺莊宅錢物,並委功德使及御史臺、京兆府差官檢點,在京外宅修功德迴紇,並勒冠帶,摩尼寺委中書門下條疏奏聞。”(35)《唐會要》卷四九,殿本,頁864;上古本,頁1012。

按第一條,見於《册府元龜》卷一四四《帝王部·弭災二》:“(貞元十五年)四月,以久旱,令陰陽術士陳混嘗、吕廣順及摩尼師祈雨。”(36)《册府元龜》卷一四四,頁1754上。而《舊唐書》卷一三《德宗紀下》同記此事,僅稱“令陰陽人法術祈雨”,(37)《舊唐書》卷一三,頁390。並未言及摩尼師,可知殿本當據《册府》補撰此條。又上揭第二條,見於《舊唐書》卷一四《憲宗紀上》:“(元和二年正月)庚子,迴紇請於河南府、太原府置摩尼寺,許之。”(38)《舊唐書》卷一四,頁420。按《册府元龜》卷九九九《外臣部·請求》作“憲宗元和二年正月庚子,迴鶻使者請於河南府、太原府置摩尼寺三所,許之”,(39)《册府元龜》卷九九九,頁11724下。多出“使者”、“三所”四字,知殿本當據舊紀補撰。第三條,見《舊唐書》卷一八《武宗紀》:“(會昌三年二月)制曰:‘……應在京外宅及東都修功德迴紇,並勒冠帶,各配諸道收管。其迴紇及摩尼寺莊宅、錢物等,並委功德使與御史臺及京兆府,各差官點檢收抽,不得容諸色人影占。如犯者並處極法,錢物納官。摩尼寺僧委中書門下條疏聞奏。’”(40)《舊唐書》卷一八,頁593—594。殿本當據此補撰,並作一定調整和删削,導致文義不通,令人費解!如“在京外宅修功德迴紇,並勒冠帶,摩尼寺委中書門下條疏奏聞”一語,即是如此。

綜上所考,可知殿本卷四九《燃燈》、《病坊》、《僧籍》、《大秦寺》、《摩尼寺》五目相關記載,實乃四庫館臣據《册府元龜》、《舊唐書》等書所補,其非《唐會要》原文,是可以肯定的。

四 增目補撰

所謂“增目補撰”,指鈔本原無此目,清人據己意進行增補,所補文字,或拆分鈔本上一目録的内容,或依據史籍予以補撰,今人無法辨其真假。大致而言,四庫本並無“增目補撰”的問題,殿本則存在兩例: 一是卷九六《渤海》目。按四庫本與諸鈔本皆無《渤海》目及相關記載。日本學者古畑徹先生通過比較殿本與四庫本及其他三种鈔本之差異,率先指出殿本卷九六《渤海》目乃四庫館臣所增補,并非《唐會要》原目。(41)古畑徹《〈唐會要〉の靺鞨·渤海の項目について》,《朝鮮文化研究》第8號,2001年,頁1—25。今查四庫本與十數種《唐會要》鈔本,均只有《靺鞨》目,並無《渤海》目。且《渤海》相關記載,又見於四庫本與諸鈔本《靺鞨》目,可知其爲四庫館臣拆分《靺鞨》目内容而來,並據其他史籍增補“先天中,封渤海郡王”(42)《唐會要》卷九六,殿本,頁1724;上古本,頁2042。之類的文字。按王溥《五代會要》卷三有《渤海》目,推測殿本整理者當據此判定《唐會要》原有此目,遂在原底本《靺鞨》目後增補《渤海》一目,並拆分《靺鞨》目内容補撰此目記載。二是卷九九《南詔蠻》目。按殿本卷九九有《南詔蠻》目,其上目爲《南平蠻》目。而四庫本僅有《南詔蠻》目,並無《南平蠻》目,二本存在差異。經核查諸鈔本,目録與子目均作《南平蠻》,正文小目則多誤作《南正蠻》,但其後均無《南詔蠻》,這是可以肯定的。比較四庫本《南詔蠻》與諸鈔本《南平蠻》之差異,不難發現,二者内容相同,只是標目有異而已。再看諸鈔本《南平蠻》與殿本《南平蠻》、《南詔蠻》之異同,知殿本《南詔蠻》所記,除“南詔蠻,本烏蠻之别種也”至“復敗於大和,寇陷巂州及會同軍”一段文字外,(43)《唐會要》卷九九《南詔蠻》:“南詔蠻,本烏蠻之别種也。姓蒙氏,蠻謂王爲詔,其先有六詔,各有君長。蒙舍龍世長蒙舍州。高宗時,細奴邏來朝。開元二十六年,封其子皮羅閣越國公,賜名歸義。其後以破西洱蠻功,敕授雲南王,歸義漸强,五詔浸弱。劍南節度使王昱受其賂,迸六詔爲南詔。歸義日以驕大,每入覲,朝廷亦加禮。天寶七載,歸義卒。其子閣羅鳳立,與節度使鮮于仲通不相得,雲南太守張虔陀復私其妻。九載,因發兵反。鮮于仲通爲南詔所敗。自是南詔北臣吐蕃。十二載,復徵天下兵,俾李宓將之,復敗於大和,寇陷巂州及會同軍。”殿本,頁1763—1764;上古本,頁2092。其餘皆與諸鈔本《南平蠻》略同,爲何會出現這種差異?“南平蠻”與“南詔蠻”是何關係?按《太平寰宇記》卷一七八《四夷七·南平蠻》載:

南平蠻。北與涪州接,部落四千餘户。山有毒草及沙虱、蝮蛇,人並樓居,登梯而上,號爲“干欄”。其王姓朱氏,號爲劍荔王。唐貞觀三年,遣使入朝,以其地隸渝州。按即南詔蠻是也。……自後朝貢不絶,以至會昌年中。(44)《太平寰宇記》,北京,中華書局,2007年,頁3401—3402。

按《太平寰宇記》所記,與四庫本及諸鈔本《唐會要》略同,並無殿本“南詔蠻”中“南詔蠻,本烏蠻之别種也”至“復敗於大和,寇陷巂州及會同軍”一段文字,可見其與《唐會要》原本之密切關係,二者或出自同一史源。上引“按即南詔蠻是也”一語,可明“南平蠻”與“南詔蠻”爲同一個民族,故歸並在一起敍述。從諸鈔本所記情況看,《唐會要》原目應爲《南平蠻》,其後並無專門的《南詔蠻》,四庫本整理者當改原底本“平”(或訛爲“正”)爲“詔”,殿本整理者則於《南平蠻》之後,增補《南詔蠻》目,把《南平蠻》内容一分爲二,並據相關史籍補加如上“南詔蠻,本烏蠻之别種也”至“復敗於大和,寇陷巂州及會同軍”一段文字。按此段文字不見於四庫本與諸鈔本,而《舊唐書》卷一九七《南詔蠻傳》則有相似記載,(45)《舊唐書》卷一九七,頁5280—5281。比較其與殿本之異同,可以發現,二者相似度極高,殿本整理者當據《舊唐書》相關内容補撰此條。殿本整理者當據此補撰,其非《唐會要》原文,也是應該可以斷定的。

五 闕文補撰

所謂“闕文補撰”,指鈔本卷中有脱誤和闕失,且所闕字數多少不等,清人則據相關史籍予以補足。相較而言,四庫本在闕失脱誤之處,多標“闕”、“缺”、“原闕”、“原缺”等字樣,其整理工作尚稱嚴謹。而殿本除卷三《内職》末小字標注“此條原本有闕”六字外,(46)《唐會要》卷三,殿本,頁33;上古本,頁37。其餘皆完整無闕,然這些完整無闕的内容,是否皆爲《唐會要》原文,就需要考證清楚了。限於篇幅,這裏不可能對殿本存在的“闕文補撰”問題進行全面清理,僅略舉數例加以討論和説明。如殿本卷三《皇后》所記“穆宗皇后韋氏。會昌時,追册爲皇太后,謚曰宣懿,武宗母也”一段文字,(47)《唐會要》卷三,殿本,頁30;上古本,頁34。四庫本與其他諸鈔本(國圖A本除外,詳後)皆僅存“武宗母也”四字,並接抄於上條“皇后蕭氏”後,中間明顯存在脱漏。而國圖A本(即明鈔本)此處未有脱漏,明確記載:“皇后韋氏。開成五年二月追尊,謚曰宣懿皇太后。五月二十五日忌。武宗母也。”復據《舊唐書》卷一八《武宗本紀》、《册府元龜》卷三一《帝王部·奉先四》,開成五年(840)二月,武宗追謚其母韋氏爲宣懿皇太后。(48)《舊唐書》卷一八,頁584;《册府元龜》卷三一,頁333。可見國圖A本所記,纔是真正的《唐會要》原文!殿本記“會昌時,追册爲皇太后”,明顯有誤。再看《新唐書》卷七七《后妃傳下》相關記載:“穆宗宣懿皇后韋氏,失其先世。穆宗爲太子,后得侍,生武宗。長慶時,册爲妃。武宗立,妃已亡,追册爲皇太后,上尊謚。”(49)《新唐書》卷一七,頁3507。從“追册爲皇太后”一語看,殿本當據此補撰,“會昌時”三字,則是整理者所妄加,與史實已大相徑庭了!

又殿本《唐會要》卷三一《輿服上·裘冕》前後内容完整,然四庫本顯慶元年(656)九月十九日條“降王一等又云”後殘闕,下標“原闕”二字,其後接抄“天下禮惟從俗”。(50)《唐會要》卷三一,文淵閣四庫全書本,606册,頁422下—423上。國圖A本則出現錯簡,“降王一等又云悉與”後,接抄“宰相二十三人……使相十一人……”其後相繼述懿宗、僖宗、昭宗事,至“謚曰聖穆景天”,接抄“禮唯從俗”一語,此處明顯錯入卷二《帝號下》的内容。國圖B本未有錯簡,“降王一等又云悉與”後空闕十數行,其下接抄“禮惟從俗”,與四庫本情況完全相同。而上圖傅藏本、臺北A及B本、靜嘉堂本等,皆出現與國圖A本同樣的錯簡情況,錯入文字一模一樣,其間傳抄源流關係不難推知。因此,殿本所記相關内容,是否爲《唐會要》原文,就需要考慮了。值得注意的是,國圖A本卷二《帝號下》宣宗條下“年號一(大中十三年)”至“文孝皇帝廟號昭宗”之間,正好錯入三頁多(每頁十行,每行二十四字左右)有關服飾討論的内容,與殿本所記雖有相近之處,然詳略不同,差異頗大,兹舉一例比較如下。按殿本儀鳳二年(677)條記:

儀鳳二年,太常博士蘇知機又上表,以公卿以下冕服,請别立節文,敕下有司詳議,崇文館學士校書郎楊炯議曰……(51)《唐會要》卷三一,殿本,頁566—567;上古本,頁661。

而國圖A本此條前尚有龍朔二年(662)司禮少常伯孫茂道的奏文,且蘇知機的上表,也有詳細的内容,這些都與殿本所記不同,具體内容如下:

龍朔二年九月二十二日,司禮少常伯孫茂道奏稱:“准令諸臣九章服,君臣冕服,章數雖殊,飾龍名袞,尊卑相亂。望諸臣九章衣以雲及麟代龍,升山爲上,仍改冕名。”當時紛義不定。至儀鳳二年十一月六日,太常博士蘇知機上表:“去龍朔中,司禮少常伯孫茂道奏請諸臣九章服,與乘輿服章數殊,飾龍名袞,尊卑相亂。望諸臣九章衣以雲及麟代龍,升山爲上,仍改冕名。當時竟未施行。今請制大明冕十二章,乘輿服之,加日、月、星、辰、龍、虎、山、火、麟、鳳、玄龜、雲、水等象。鷩冕八章,三公服之。毳冕六章,三品服之。黻冕四章,五品服之。”詔下有司詳議,崇文館學士楊炯奏議曰……(52)參見拙文《〈唐會要〉抄本所見佚文考》,樓勁、陳偉主編《秦漢魏晉南北朝史國際學術研討會論文集》,北京,中國社會科學出版社,2018年,頁460—461。

按上揭文字,原鈔本錯訛頗多,已據相關史籍進行了訂正。據此記載,不僅多出龍朔二年條,而且内容詳實,有明確的月日,其爲《唐會要》卷三一《裘冕》中的原文,應可肯定。再看《舊唐書》卷四五《輿服志》的相關記載:“儀鳳年,太常博士蘇知機又上表,以公卿以下冕服,請别立節文,敕下有司詳議,崇文館學士校書郎楊炯議曰……”(53)《舊唐書》卷四五,頁1946—1947。以之與殿本相比較,除“儀鳳年”與“儀鳳二年”有異外,其餘文字完全相同。據此不難推知,殿本所記,實爲四庫館臣據《舊唐書·輿服志》所補撰,其非《唐會要》原文,當可斷言。綜合言之,殿本“降王一等又云”後,“悉與王同”至“天下禮惟從俗”大段記載,皆據舊志補撰,並非《唐會要》原文。

六 條文增補

所謂“條文增補”,指《唐會要》原書無,後人據相關史籍進行增補。殿本這方面的問題比較突出。不過,其所增補的條文,也並非無中生有,而是事出有因的。

按殿本、四庫本《唐會要》卷一一《明堂制度》所記,起“貞觀五年(631)太宗將造明堂”條,止“開元五年(717)正月(玄宗)幸東都”條,然諸鈔本開元五年條後,尚記有不少與明堂制度無關的内容,且大致存在三種情況: 一是起“貞觀元年上宴羣臣”條,止“有驍衛大將軍長孫順德受人饋絹事覺”條,如北大本、上圖王校本等;二是起“貞觀元年上宴羣臣”條,止“上謂侍臣曰”條,如國圖B本、中圖A本、浙圖本(54)按國圖B本、中圖A本“上謂侍臣曰”條末句爲“何必擇才也”,而浙圖本此句後闕數行,又存2行文字:“條,上怪其能,以問。對曰:‘此非臣所能,家客馬周爲臣具草耳。’上即召見與語,甚悦,除監察御史。上以常何爲知人,賜絹三百疋。”這與國圖B本、中圖A本略有不同,然可視爲同一系統鈔本。等,且國圖B本“玄”字不避諱;三是“上謂侍臣曰”條之後,又有記載邊疆民族問題的若干内容,如國圖C本、中圖B本、廣圖本、鎮圖本、臺北A及B本、靜嘉堂本等,且國圖C本、廣圖本、臺北B本“玄”字不避諱。由此不難看出諸鈔本實存在三種以上的傳鈔系統。無論哪種情況,諸鈔本所記内容均與明堂制度無關,這是可以肯定的。值得注意的是,國圖B本卷末記有2行草書題識:“此卷自貞觀元年上宴羣臣下,皆述太宗之事爲,多與明堂制度不合,亦不識其何處刺取也。”另外,國圖C本“上以選人多詐冒資蔭”條後,貼有一雙行文字紙箋:“自此至卷末,張本俱無,皆雜記太宗時事,與明堂無關,似應從芟。此必他門誤入,宜細查之。”(55)這兩條題識文字的釋讀,曾得到王素先生、劉濤先生的指教與幫助,謹此鳴謝!據此可知,清人已注意到這些文字並非《唐會要》卷一一《明堂制度》中的内容,但是否爲該書其他卷目的内容,其認識是不一樣的。今存四庫本《唐會要》並没有見到鈔本中的這些文字,説明整理者並不認爲它們是《唐會要》原文,最後全部予以删除。然殿本其他卷目則多次見到此類文字,可明殿本整理者的基本判斷,即這些記載多屬《唐會要》原文。問題是,殿本整理者的這一判斷是否準確可信呢?

經核查,諸鈔本的這些條文,極有可能是後人據《資治通鑑》等史籍補録的,如鈔本第一條:

貞觀元年,上宴羣臣,奏《秦王破陳樂》(太宗爲秦王時,破劉武周,軍中作此樂曲。後更號《神功破陳樂》。貞觀七年,更名《七德舞》,蓋取《左傳》“武有七德”之義),上曰:“朕昔受委專征,民間遂有此曲。雖非文德之雍容,然功業由兹而成,不敢忘本。”封德彝曰:“陛下以神武平海内,豈文德之足比。”上曰:“戡亂以武,守成以文。文武之用,各隨其時。卿謂文不及武,斯言過矣。”德彝頓首謝。(56)《唐會要》卷一一,臺北A本,頁990下。

試比較《資治通鑑》卷一九二貞觀元年(627)春正月條所記:

丁亥,上宴羣臣,奏《秦王破陳樂》,上曰:“朕昔受委專征,民間遂有此曲,雖非文德之雍容,然功業由兹而成,不敢忘本。”封德彝曰:“陛下以神武平海内,豈文德之足比。”上曰:“戡亂以武,守成以文,文武之用,各隨其時。卿謂文不及武,斯言過矣。”德彝頓首謝。(57)《資治通鑑》卷一九二,北京,古籍出版社,1956年,頁6030。

從中不難看出,除雙行夾注外,二者正文完全相同。按鈔本雙行夾注文字,當取自王幼學《綱目集覽》:“《破陳樂》: 太宗爲秦王時,破劉武周,軍中作此樂曲舞,用樂工百二十八人,披銀甲執戟而舞。後更號《神功破陳樂》。貞觀七年,更名《七德舞》。七德者,取《左傳》‘武有七德’之義。”(58)《御批資治通鑑綱目》卷三九上《集覽》,《景印摛藻堂四庫全書薈要本》,臺北,世界書局,1985年,頁445。

又鈔本第二條:“制:‘自今中書、門下及三品以上入閤議事,皆命諫官隨之,有失輒諫。’”(59)《唐會要》卷一一,臺北A本,頁990下。第三條:“上以選人多詐冒資,敕令自首,不首者死。未幾,有詐冒事覺者,上欲殺之。大理少卿戴胄奏:‘據法應流。’上怒曰:‘卿欲守法而使朕失信乎?’對曰:‘敕者出於一時之喜怒,法者國家所以布大信於天下也。陛下忿選人之多詐,故欲殺之,而既知其不可,復斷之以法,此乃忍小忿而存大信也。’上曰:‘卿能執法,朕復何憂!’胄前後犯顔執法,言如涌泉,上皆從之,天下無寃獄。”(60)《唐會要》卷一一,臺北A本,頁991上。第四條:“上令封德彝舉賢,久無所舉。上詰之,對曰:‘非不盡心,但於今未有奇才耳!’上曰:‘君子用人如器,各取其所長,古之致治者,豈借才於異代乎!正患己不能知,安可誣一世之人!’德彝慚而退。”(61)《唐會要》卷一一,臺北A本,頁991上。皆見於《資治通鑑》卷一九二貞觀元年春正月諸條。(62)《資治通鑑》卷一九二,頁6031—6032。

又鈔本倒數第二條,起“尚書兵部”,止“未有如此若是之大者也”,實録自于公異《破朱泚露布》。(63)《唐文粹》卷三上,長春,吉林人民出版社,頁355—357。按《文苑英華》卷六四八作《西平王李晟收西京露布》,且文字與鈔本有異,可知鈔本上的内容,並非據《文苑英華》所補。最後一條起“晉侯方圖秦”,止“戎狄皆附”,則鈔自李華《言毉》。(64)《唐文粹》卷四五,頁504—506。

按國圖B及C本、廣圖本、臺北B本“玄”字皆不避諱,可知這些條文的補撰,當發生在康熙以前,這與同書卷九四《北突厥》等的補撰時間是一致的。

再看殿本諸卷所補文字,均能在諸鈔本卷一一《明堂制度》中找到源頭。如殿本卷二八《祥瑞上》貞觀二年(628)九月條:

其年九月,上曰:“比見羣臣屢上表賀祥瑞。夫家給人足而無瑞,不害爲堯、舜;百姓愁怨而多瑞,不害爲桀、紂。後魏之世,吏焚連理木,煮白雉而食之,豈足爲至治乎?”嘗有白鵲構巢於寢殿上,合歡如腰鼓,聲相應和,左右稱賀。上曰:“我嘗笑隋帝好祥瑞,瑞在得賢,此何足賀!”命毁其巢,縱散飛於野外。(65)《唐會要》卷二八,殿本,頁531—532;上古本,頁619。

按殿本此條,不見於四庫本及其他諸抄本,尤其是國圖A本(即明鈔本)此卷尚存,亦無相關記載,足證其非《唐會要》原文。又上揭文字,略見於《通鑑》卷一九三貞觀二年九月丙午條,(66)《資治通鑑》卷一九三,頁6056—6057。然無“聲相應和”四字。查諸鈔本卷一一《明堂制度》補撰内容,“聲相應和”四字爲雙行夾注,可知殿本此條當據鈔本補撰,並插入卷二八《祥瑞上》中。

又殿本卷五一《識量上》貞觀二年“上與侍臣論周秦修短”條:

(貞觀)二年,上與侍臣論周秦修短,蕭瑀對曰:“紂爲不道,武王征之;周及六國無罪,始皇滅之,得天下雖同,失人心則異。”上曰:“公知其一,未知其二。周得天下,增修仁義;秦得天下,益尚詐力。此修短之所以殊也。蓋取之或可以逆得,而守之不可以不順故也。”瑀謝不及。(67)《唐會要》卷五一,殿本,頁885—886;上古本,頁1038。

按殿本此條,同樣不見於四庫本及其他諸鈔本,《通鑑》卷一九二略同,(68)《資治通鑑》卷一九二,頁6036。然繫於貞觀元年六月戊申,且“人心則異”前無“失”字,“守之不可以不順故也”前無“而”字。查諸鈔本卷一一《明堂制度》補撰内容,有“失”、“而”二字,殿本明顯據鈔本而來,並插入卷五一《識量上》中。又諸鈔本此條繫於貞觀元年,殿本作“二年”,當係整理者疏誤所致。

又殿本同卷《識量上》貞觀二年“有上書請去佞臣”條:

其年,有上書請去佞臣者,上問佞臣爲誰,對曰:“願陛下與羣臣言,陽怒以試之。彼執理不屈者,直臣也;畏威順旨者,佞臣也。”上曰:“君自爲詐,何以責臣下之直?朕方以至誠治天下,卿策雖善,朕不取也。”(69)《唐會要》卷五一,殿本,頁886;上古本,頁1039。

按殿本此條,同樣不見於四庫本及其他諸鈔本記載,《通鑑》卷一九二略同,(70)《資治通鑑》卷一九二,頁6035—6036。然繫於貞觀元年五月,且文字多出殿本不少。查諸鈔本卷一一《明堂制度》後補撰内容,與殿本所記完全一樣,可知上揭内容實據鈔本而來,殿本整理者將之插入卷五一《識量上》中,並誤貞觀元年爲二年。

又殿本卷五二《忠諫》貞觀元年條:

其年,上以瀛州刺史盧祖尚才兼文武,命鎮交趾,祖尚拜而出,既而悔之,辭以疾。上遣杜如晦等諭旨,祖尚固辭。上怒,斬之。他日,與羣臣論齊文宣帝何如人,魏徵曰:“文宣狂暴,然人與之爭事,理屈則從之。”上曰:“然向者盧祖尚雖失大臣之義,朕殺之,以爲太暴,由此言之,不如文宣矣。”命復其官蔭。徵容貌不逾中人,而有膽略,善回人主意,每犯顔苦諫,或逢上怒甚,徵神色不移,上亦爲之霽威。徵嘗謁告上冢,遽言於上曰:“人言陛下欲幸南山,外皆嚴裝已畢,而竟不行,何也?”上笑曰:“實有此心,畏卿嗔,故中輟耳。”上嘗得佳鷂,自臂之,望見徵來,匿懷中,徵奏故久,鷂竟死懷中。(71)《唐會要》卷五二,殿本,頁904—905;上古本,頁1059—1060。

按殿本此條,同樣不見於四庫本及其他諸鈔本記載,《通鑑》卷一九三略同,(72)《資治通鑑》卷一九三,頁6058。然繫於貞觀二年十月,且文字多出殿本不少。查諸鈔本卷一一《明堂制度》後補撰内容,除“遽”作“還”、“徵奏故久”作“徵奏故久不已”外,其餘與殿本完全一樣,可知殿本此條實據鈔本而來,整理者將之插入卷五二《忠諫》中。

又殿本卷五五《省號下·諫議大夫》貞觀二年條:

(貞觀)二年,上問魏徵曰:“人主何爲而明,何爲而暗?”對曰:“兼聽則明,偏信則闇。昔堯清問下民,故有苗之惡得以上聞;舜明四目,達四聰,故共、鯀、驩、苗不能蔽也。秦二世偏信趙高,以成望夷之禍;梁武帝偏信朱異,以取臺城之辱;煬帝偏信虞世基,以致鼓城閣之變。是故人君兼聽廣納,則貴臣不得壅蔽,而下情得以上通也。”上曰:“善。”上又謂侍臣曰:“人言天子至尊,無所畏憚。朕則不然,上畏皇天之鑑臨,下憚羣臣之瞻仰,兢兢業業,猶恐不合天意,未副人望。”魏徵曰:“此誠至治之要,願陛下慎終如始,則善矣。”(73)《唐會要》卷五五,殿本,頁949;上古本,頁1114。

按殿本此條,亦不見於四庫本及其他諸鈔本記載,《通鑑》卷一九二繫於貞觀二年正月丁巳(74)《資治通鑑》卷一九二,頁6047。,中間尚有太宗謂黄門侍郎王珪語,其餘略同。查諸鈔本卷一一《明堂制度》補撰内容,所記與殿本完全相同,可知殿本此條實據鈔本而來,整理者將之插入卷五五《省號下·諫議大夫》中。

又殿本卷五七《左右僕射》貞觀二年條:

貞觀二年敕:“尚書細務,屬左右丞,惟大事應奏者,乃關左右僕射。”房玄齡明達吏事,輔以文學,不以求備取人,不以己長格物,與杜如晦引拔士類,常如不及。至於臺閣規模,皆二人所定,上每與玄齡謀事,必曰:“非如晦不能決。”及如晦至,卒用玄齡之策。蓋玄齡善謀,如晦能斷故也。二人深相得,同心徇國,故唐世稱賢相者,推房杜焉。(75)《唐會要》卷五七,殿本,頁990;上古本,頁1161。

按殿本此條,不見於四庫本與其他諸鈔本記載,且其後貞觀三年(629)三月十日條,又有“因敕尚書,細務屬於左右丞,惟枉屈大事合聞奏者,關於僕射”之類記載,(76)《唐會要》卷五七,殿本,頁990;上古本,頁1161。前後重複,不當出現如此混亂!《通鑑》卷一九三繫於貞觀三年三月丁巳,(77)《資治通鑑》卷一九三,頁6063。與《唐會要》貞觀三年三月十日條相合。查諸鈔本卷一一《明堂制度》補撰内容,此事繫於貞觀二年,所記文字與殿本完全相同,可知殿本此條實據鈔本而來,整理者將之插入卷五七《左右僕射》中。

總體而言,四庫館臣在整理殿本時,認爲所據鈔本卷一一《明堂制度》後人補撰内容爲《唐會要》原文,遂摘取其中幾條補入殿本一書中,導致其與四庫本出現若干差異,這是需要特别指出的。上述殿本增補的條文,并非《唐會要》原文,也是可以肯定的。

七 結 語

以上參據十數種《唐會要》鈔本,並結合四庫本,圍繞闕卷補撰、闕目補撰、增目補撰、闕文補撰、條文增補等五個方面,對武英殿本《唐會要》進行了較爲全面細緻的調查與分析,大致清理出該書中那些清人補撰的内容,確認它們並非《唐會要》原文,這對今後《唐會要》的整理不無借鑑與參考意義,同時也可提醒我們,《唐會要》中那些清人補撰的文字,不可輕易視之爲可靠的第一手文獻資料,而運用於相關歷史問題的研究中去。

當然,以上討論的,主要是清人對《唐會要》整卷、整條、整段文字的補撰,至於正文中幾字乃至十數字不等的補闕,更是數不勝數,每卷皆有,拙文《清人整理〈唐會要〉存在問題探析》曾對此有所揭示,(78)《清人整理〈唐會要〉存在問題探析》,《歷史研究》2018年第1期。但僅是冰山一角而已,還需要我們花更多的時間和精力予以逐一清理,還王溥《唐會要》一個本來的基本面目!

後記:本文在撰寫過程中,有關《唐會要》鈔本題記的識讀,曾得到王素先生、劉濤先生的指點與幫助。而北京大學圖書館、上海圖書館所藏《唐會要》鈔本的核查,則得到黄承炳、陳偉揚二位博士的無私幫助。在史料核對、英文翻譯等方面,黎蕓、畢康健兩位同學亦出力不少,謹此一並表示衷心感謝!