西双版纳两少数民族青少年的动植物认知比较研究

马明乐

(1.中国科学院西双版纳热带植物园,云南 勐腊 666303;2.中国科学院大学,北京 100049)

1 引言

西双版纳傣族自治州位于中国云南省南部边疆,生物多样性和文化多样性极其丰富,是世界生物多样性的热点地区之一[1,2],是名副其实的“植物王国”“动物王国”“南药王国”和“民族博物馆”。丰富的动植物为原住民提供丰富的生产生活资源,并且他们在衣食住行,社交,宗教文化,艺术创作均与动植物发生着密切的关系,原住民对当地的生物多样性保护起着重要作用。

近几十年来生物多样性大量丧失是全球面临的最紧迫的环境问题之一。生物多样性的问题引起科学家、教育家、全球政策制定者和公众的关注。此外,21世纪议程,联合国环境与发展会议[3]都呼吁通过教育项目来缓解生物多样性丧失的速度,注重原住民在生物多样性保护中的重要作用。面临严重的生物多样性丧失问题,保护植物势在必行。但是研究调查表明,相比植物来说,公众对动物更感兴趣[4~6]并且投入到保护动物的资金要比植物多[7]。人类对生物的认知对其保护可能起着至关重要的作用。有报道显示,学生更有可能捐钱养护可以激发他们同情心的物种[8],人们更有可能支持他们认为具有吸引力物种的保护[9]。与植物相比,人类更容易发现,欣赏和支持对动物的保护[10~12],这对植物的保护提出了重要挑战。植物学,心理学和科学教育领域的一系列研究,也已经提出了“忽视植物”、“植物盲”或“动物中心主义”的概念[13~15],将下列几种情况概括为植物盲(Plant blindness)[16]:①对自身周边植物的不在意或无知;②对植物在生物圈和人类生活中的重要作用认识不足;③对植物的美学价值和独一无二的生物学特征熟视无睹;④植物处于相对低等的位置。

大量的研究表明,相比于植物,人类对动物有更高的倾向、更长的回忆和更强的视觉检索能力。有研究表明美国中学生(样本量为1855个)对于动物学的科学主题倾向性明显大于植物学[17]。在针对英国学生(样本量为162个)对课堂上不熟悉的动植物标本偏好的研究发现学生对动物标本更感兴趣[18]。Schussler和Olzak比较了124名心理学专业学生和203名植物学专业学生对动植物图片的回忆程度,结果发现动物图片被回忆出来的次数远远超过植物图片,并且这种趋势在植物学和心理学专业的同学表现一致[19]。Balas和Momsen使用实验技术来测试植物偏见是否是由于人们难以看到植物。在对24名美国女性心理学学生进行的640项试验中,动物的检测率明显高于植物,植物的误报率显着高于动物。作者因此得出结论,植物图像比动物图像更难检测[20]。

同时,大量人类学的研究表明许多个人和社会组织与植物有着强烈的联系,而且这种联系可以改变人们对植物的认知。如在一些澳大利亚和南美的原住民[21,22]。在澳大利亚的原住民中,将露兜树(Pandanusspiralus)作为“外婆的兄弟”和把灰色红树林(Avicenniamarina)作为“自己的丈夫”[23]。西双版纳的各民族都有着自己的宗教信仰,并且均与植物有着密切的关系[24]。在长期的生活与生产实践中, 各民族积累了丰富的利用与保护植物资源的经验并形成了他们的传统文化[25]。但是针对与植物有密切关系的人群的动植物认知比较还少有研究,所以与植物有密切关系的人群是否也存在植物盲症状还不是很清楚,本次的调查关注在云南西双版纳地区的少数民族青少年,探究与植物有密切关系的原住民是否也存在动植物认知偏见,并探索其民族以及性别如何影响动植物认知。

2 研究目的及方法

2.1 研究目的

研究涉及到与植物有紧密联系的中国云南西双版纳地区的两个世居少数民族,傣族和哈尼族,主要调查两少数民族青少年对动植物的认知情况。

2.2 研究方法

2.2.1 自由列表

自由列表是指受访者在一个给定的主题类别下创建一个由他们知道的所有项目组成的列表。自由列表是一种最基本的民族志方法,它建立在3个假设之上[26~28]。首先,当人们进行自由列表时,他们倾向于按熟悉程度的顺序列出术语。其次,对某一主题很了解的人比知之甚少的人列出的术语更多。再有,大多数人提到的术语都指向当地突出的项目:宾夕法尼亚州的人们列出苹果树和桦树的次数比列出橙树或棕榈树的次数更多,也更早[29]。自由列表反应了个体局部知识的文化显著性和变异性,能够识别主位类别或文化领域中的项目,并且能够快速而容易地聚集到重点数据。在大多数情况下,自由列表有几个优点;首先,自由列表不同于结构不明确的访谈,它们快速而简单,允许在更短的时间内得到更大的样本;其次,与结构化程度较低的访谈数据不同,自由列表是可以量化的;最后,一个受访者提供的自由列表长度可以衡量该人的知识深度或对此领域的熟悉程度[30~33]。在有文化的社区,书面的自由列表更可取[34]。

本次研究所使用的是自由列表,题目参考了以往对植物盲的定义[16],设计自由列表问题为“我想跟您了解一下您熟悉的动植物有哪些,最好是家边或者平时会遇到的动植物”。

2.2.2 民族的选择

本研究选择西双版纳的两大世居民族:傣族和哈尼族为研究对象,开展动植物认知研究。

傣族是西双版纳的主体民族,广泛分布于全州各坝区乡镇、村寨。傣族村寨主要在海拔900~1000 m以下的坝区、丘陵和低山,那里分布的主要是生物多样性最丰富的热带雨林和热带季雨林[35]。森林在傣族的传统信念中是极其重要的,他们认为“森林是父亲,大地是母亲,天地间谷子至高无上”。傣族在村寨附近建立“竜山林”并加以保护,“竜山林”是他们信奉原始宗教和祖先崇拜的产物[36]。“竜山林”里的动植物种类丰富[37]。因而大大小小的竜山林也即成为生物多样性的保护地。傣族是一个信奉南传上座部佛教的民族,教义要求其信徒要与周围的人或者动植物和平相处。

西双版纳的哈尼族属山地民族,西双版纳哈尼族自称爱伲人,人口占全州近20%,人数仅次于傣族和汉族。西双版纳哈尼族比较集中地分布在景洪市景哈哈尼族乡、勐海县格朗和哈尼族乡、西定哈尼族乡以及勐腊县关累、勐满和勐捧等乡。哈尼族的神灵观念认为万物有灵,所以人类的幸福和健康是需要神灵保护的,同时任何神灵也都有自己神圣的生活领域,并且人类不能有所触犯,否则将会有厄运降临。哈尼族有严格的山林管护制度,按照山林的不同用途进行分类管护,有许多原始森林是重要神灵的居所,永远不得砍伐甚至严禁进入,有些山林则因生活生产所需不得不砍伐,但也有相应的措施使其迅速恢复[38]。

2.2.3 调查对象的选择

青少年选择在勐海勐混中学以及勐海民族中学就读的两少数民族初中生。针对年龄在15~17岁的两个民族的学生发放调查问卷,据研究表明,15岁以上个人对当地的相关知识已有普遍了解[39],学生由老师推荐,提前向老师说明学生满足的条件为勐混(傣族为主体的乡镇)的傣族以及格朗和(哈尼族位主体的乡镇)的哈尼族,并且每个民族男女各20人。因为鉴于学生更熟悉写作形式,所以采用书写的方式,每个人的答卷时间为10~20 min。

2.2.4 数据的整理与分析

动植物名字的标准化处理:此标准不是按照林奈双名法进行科属的归类,而是按照当地人提及的动植物名字进行归类。

(1) 当不同的人提到同一植物的不同部位时规定用统一名称,例如“梨果”、“梨花”、“梨树”均用“梨树”做标准。“芭蕉叶”、“芭蕉杆”、“芭蕉芯”均用“芭蕉”做标准。

(2)当不同的人提到同一动物的不同称呼时规定统一名称,例如“野象”、“大象”、“小象”均用“象”做标准。

动植物计数方式的标准化:提到一个名字即算作一个分类单元,一个分类单元计数为1。

(1)植物:只提到“竹子”计数为1,同时提到“龙竹”、“苦竹”、“香糯竹”时计数为3,同时提到“竹子”、“龙竹”以及“黄竹”时计数为2。

(2)动物:只提到“鱼”则计数为1,同时提到“鱼”,“罗非鱼”,“鲤鱼”则计数为2。

将自由列表中的动植物分为“驯化种(栽培种)”与“野生种”两类,分类参考相关动植物名录[40,41]。

研究者对问卷的文本进行录入整理,数据分析是在R和Spss23.0软件中进行的。所有的的数据分析都是在显著度为5%的水平上进行的。

本次研究的数据分析包括以下两个部分。

(1)独立样本T检验:研究者统计出每个人熟悉的动植物个数,然后通过独立样本T检验检测不同民族以及不同性别的青少年的动植物认知差异。

(2)词云分析:研究者通过词云来比较青少年熟悉的动植物提及的数量及单个动植物提到的频次多少。

3 研究结果

3.1 受访者提到的植物数量在民族和性别间的比较

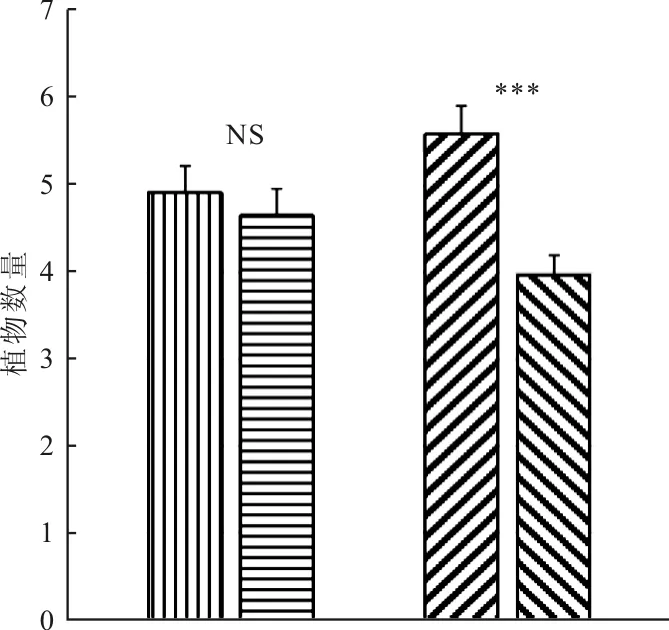

由图1可知,每个柱形图的高度表示不同人口学变量的青少年提及的植物数量的平均数,误差线为标准误。分别在不同民族与不同性别间做T检验,NS代表差异不显著,***代表差异极显著。每一组为40人。

青少年傣族提到的植物数量为4.9±1.8,哈尼族提到的植物数量为4.7±2.0,民族间进行独立样本T检验后,差异不显著(T=0.578,P=0.565)。青少年女性提到的植物数量为5.6±2.0,男性提到的植物数量为4.0±1.5,性别间进行独立样本T检验后,差异极显著(T=4.044,P=0.000)。

3.2 受访者提到的动物数量在民族和性别间的比较

由图2知,每个柱形图的高度表示不同人口学变量的青少年提及的动物数量的平均数,误差线为标准误。分别在不同民族、不同性别间做独立样本T检验,NS代表差异不显著,***代表差异极显著。每一组为40人。

青少年傣族提到的动物数量为6.3±1.8,哈尼族提到的动物数量为6.3±1.9,民族间进行独立样本T检验后,差异不显著(T=0.076,P=0.940)。青少年女性提到的动物数量为6.4±1.9,男性提到的植物数量为6.2±1.8,性别间进行独立样本T检验后,差异不显著(T=0.526,P=0.600)。

图1 不同人口学变量的青少年提到的植物数量

3.3 青少年提及的动植物数量比较

青少年中女性提及的动物数量(6.4±1.9)大于植物(5.6±2.0);青少年中男性提及的动物数量(6.2±1.8)大于植物(4.0±1.5);青少年中傣族提及的动物数量(6.3±1.8)大于植物(4.9±1.8);青少年中哈尼族提及的动物数量(6.3±1.9)大于植物(4.7±2.0)。不同人口学变量的动植物差值趋势一致,均显示动物数量大于植物数量。

图2 不同人口学变量的青少年提到的动物数量

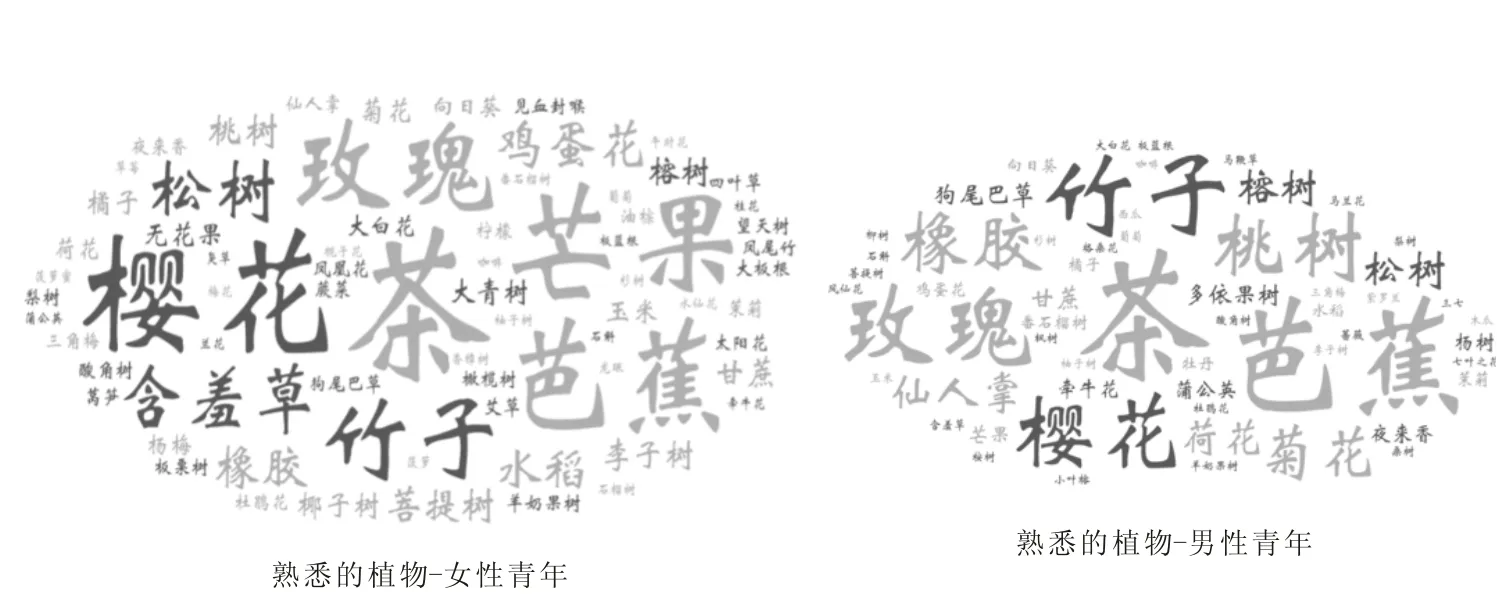

3.4 不同性别的青少年提及的植物比较

女性中共提到70种植物,提及频次221次,其中栽培植物40种,提及频次139次,野生植物30次,提及频次82次。男性共提到58种植物,提及频次151次,其中栽培植物27种,提及频次88次,野生植物31种,提及频次63次(图3)。

图3不同性别的青少年提到的植物比较

图中浅色字体为栽培植物,深色字体为野生植物,被提及的频次越多字体越大。男女各40人。

4 结论与讨论

这项研究在中国第一次探讨了生物多样性热点地区不同民族的青少年的动植物认知情况,大体上是青少年存在植物盲症状,且女性熟悉的植物比男性多。

青少年存在植物盲现象,这与之前在调查巴西儿童生物多样性的知识时,结果表明学生的生物多样性知识中存在着一种动物中心主义[42]的结果相一致。此外,这种动物中心主义先前已在基础科学教科书中有所体现,在科学教科书中发现植物和动物在文字内容、图片以及覆盖范围之间存在的差异[43]。Rodríguez 等描述了动物内容的处理更广泛并且比植物以更显着的方式引入[44]。虽然这些青少年生活在非城市的农村地区,每天有很多的机会接触动植物,但是还是会对动物更关注,原因可能有3种:①进化生物学家提出,人们对某些物种的偏好可能是基因遗传的[45]。 因此,倾向性可能部分解释了孩子们喜欢“像人一样的”动物,这些动物一般身体有绒毛,具有大圆眼,平整和富有表现力的面孔,能够坐直,可以巧妙地进行身体运动并可以与人类进行社交互动[46~48]。②此外,青少年对动物的偏好也可能受到社会风尚的影响,并受到大众媒体中呈现的可爱,拟人的动物角色[49]以及在保护运动中使用大型哺乳动物作为“旗舰物种”的强烈影响[50]。③青少年可能只是对其周围环境中的其他更不显眼的生物一无所知,因而忽略了它们(隐藏的)美丽,吸引力或独特性[51]。

在植物的熟知程度上,女生明显大于男生,这与之前的研究结果相似[19]。可能的解释是在进化历史上男性的分工为狩猎,而女性为采集,生活在版纳的青少年,也存在男生在空闲时间更多的是和小伙伴们抓鱼,打鸟,但是女生更多的是去采野菜。所以男女的社会分工在这里也体现。女孩更多的是跟随女性长辈采野菜,而男生更多的是跟随男性长辈去林子找野味。

随当地生物多样性的丧失,青少年的动植物感知不容乐观,植物盲现象的存在也给生物多样性保护带来巨大挑战,为减缓生物多样性丧失速度,当地应要加大在正式教育以及非正式教育中的生物多样性相关知识尤其是植物知识的讲解和活动。以学习者为中心,考虑性别不同的青少年的动植物认知差异并进行分组聚焦的环境教育活动。