机场飞行区资源调度问题研究(二):发展脉络与趋势

尹嘉男,马园园,胡明华

(1.南京航空航天大学 国家空管飞行流量管理技术重点实验室,南京 211106)(2.英国帝国理工学院 土木与环境工程系交通研究中心,伦敦 SW7 2AZ)(3.中国电子科技集团公司第二十八研究所,南京 210007)

0 引 言

随着世界航空运输市场的持续、快速和蓬勃发展,不断增长的空中交通需求与相对有限的机场资源供给之间的矛盾日益凸显,导致诸多机场面临高频次飞行冲突、超负荷运行压力、大面积拥堵延误等一系列挑战,这对机场资源的精细化调度、空中交通的高效化管控等领域提出了高要求[1-2]。为有效提升机场资源供给,切实满足空中交通需求,民航当局通过机场新改扩建、机场运行方案优化等挖潜措施大力推进机场飞行区扩容增效。明确机场资源总量、盘活机场资源存量、做强机场资源增量,以充分释放机场资源红利、发挥机场资源的最大效益,成为航空运输各利益相关方的共同目标。

机场飞行区资源调度问题共涉及概念内涵、体系框架、发展脉络、发展趋势、近期热点和主要挑战等诸多方面,本文为该研究系列之二。在全面分析国内外机场运行管理领域的理论研究和应用实践成果的基础上,重点聚焦飞行区资源调度的发展脉络与趋势问题,以期为航空运输领域科学发展提供方向指引和参考依据。

1 发展脉络

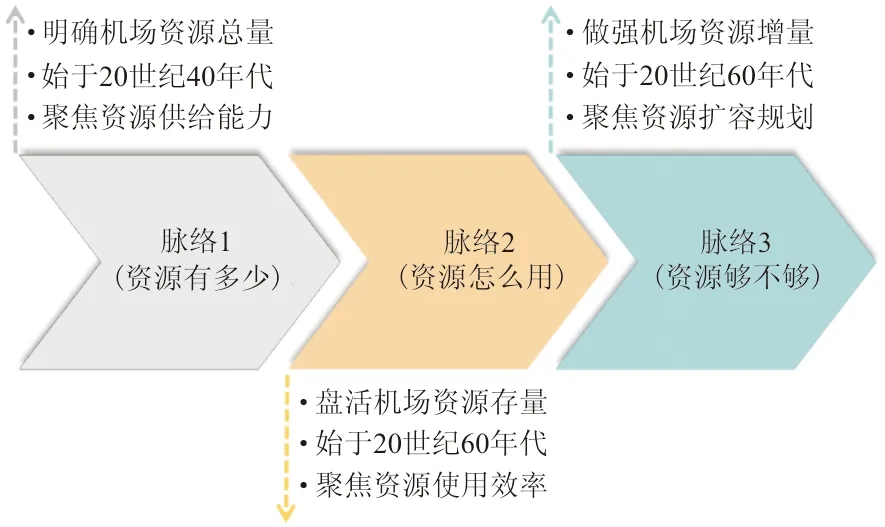

本节厘清机场飞行区资源调度研究与应用领域的发展脉络,将其依次概括为“明确资源总量”“盘活资源存量”“做强资源增量”三个方面,分别用于解决“资源有多少”“资源怎么用”“资源够不够”的问题,如图1所示。

图1 机场飞行区资源调度发展脉络Fig.1 Development of resource scheduling in airfield area

从理论视角来看,脉络1、脉络2与脉络3之间承前启后、层层递进、循环往复,从而确保机场飞行区资源调度的可持续发展。但是,在航空运输业发展早期,大量的机场工程建设需求促使许多国家在机场资源存量足够的情况下,仍会对资源增量问题进行规划,因此图1中的脉络2与脉络3在时间节点上存在一定的交织。

1.1 明确资源总量

在“明确资源总量”阶段,资源供给能力为主要量化指标,例如机场容量、空域容量等,这也是“盘活资源存量”的理论依据。

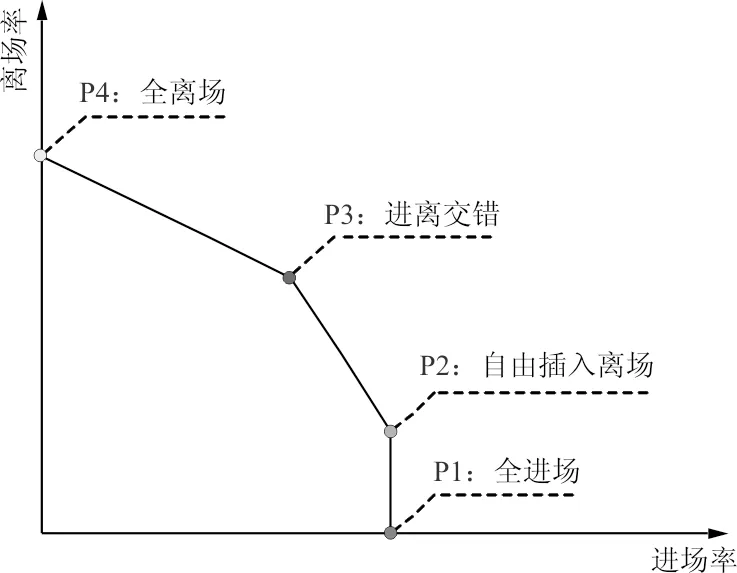

跑道作为机场飞行区内公认的最易引发机场拥堵和航班延误的运行资源,成为早期机场资源供给能力评估领域的主要研究对象。从20世纪40年代,跑道进场容量开始得到E.G.Bowen等[3]的关注,之后诸多学者对跑道容量进行了全面研究,将跑道进场容量研究工作逐步扩展至跑道离场容量[4]、跑道进离场混合容量[5]等方面。为研究跑道进场率与离场率的相互制约关系,G.F.Newell[6]通过分析机场流量、容量与服务率间的差异,提出进离场率之间满足凸状曲线关系。E.P.Gilbo[7]通过挖掘分析机场历史运行数据,统计进离场匹配点数据频次,建立了跑道容量包络线(Runway Configuration Capacity Envelope,简称RCCE)的估计方法。随后的几十年里,亦有诸多学者对跑道容量包络线问题进行了研究,建立了相应的非线性凸函数计算公式,并基于进场率与离场率之间的相互制约关系开展其他的资源调度问题研究[8-9]。除了采用统计分析法绘制RCCE之外,还可通过典型的“四点法”进行确定,对应的进离场耦合关系如图2所示。

图2 机场飞行区进离场容量曲线Fig.2 Capacity curve of arrival/departure in airfield area

在图2中,各点对应的容量计算场景如下:

P1:跑道仅用于进场;

P2:在P1的前提下,自由插入离场;

P3:跑道用于进-离交错运行;

P4:跑道仅用于离场。

随着机场资源供给能力评估需求的不断增长,评估对象由最初的跑道逐渐扩充至滑行道、停机位以及整个机场系统[2,10-12]。根据理论研究和应用实践等不同视角,研究机场容量分类问题[13-16]。例如,极限容量、理论容量、实际容量、运行容量和计划容量等。通过分析机场容量与航班延误、管制负荷之间的关系,目前建立的多个容量和延误模型已成功应用于诸多大型机场[17-18]。

传统的静态容量评估主要面向战略层面,为航班时刻优化、战略流量管理等提供数据支持,不能有效满足预战术和战术层面的航空运输决策需求。因此,考虑恶劣天气(强对流、风切变、雷暴、积冰、火山灰等)、突发事件等动态因素,对容量变化情况进行预测分析,成为近几年容量管理领域的研究热点[19-20]。气象影响下的航空运输管理始于20世纪90年代,主要聚焦强对流天气覆盖区域内航班飞行路径的绕行时机及距离研究[21-22]。为了解决强对流天气影响条件下的特殊离场航路选择问题,美国研发了航路可用率计划工具,在纽约多机场系统内取得了良好的应用成效[23-24]。针对不同的天气条件,通过对历史天气数据对应的容量情况进行分析,可建立机场容量情景树或天气类型决策树,进而得到每类天气条件下的机场容量分布[25-27]。考虑天气预报的时间误差、位置误差、范围误差、强度误差等因素,J.Mitchell等研究了不确定性预报条件下的机场容量预测问题[28-29]。

1.2 盘活资源存量

在“盘活资源存量”阶段,资源使用效率为主要关注焦点,例如跑道容量利用率、停机位容量利用率等,这也是“做强资源增量”的重要前提。对现有的机场资源存量进行优化调度,全面提升现有资源的使用效率,充分发挥现有资源的最大效益,是飞行区资源调度领域的核心关键任务。相较其他两个阶段而言,目前研究主要聚焦如何盘活机场资源存量,因此该阶段的飞行区资源调度模型和方法最多,主要集中于跑道资源调度、滑行道资源调度、停机位资源调度、资源一体化调度四个方面。

1.2.1 跑道资源调度

在跑道资源调度方面,最早的研究工作始于20世纪70年代,R.G.Dear[30]提出的约束位置交换(Constrained Position Shifting,简称CPS)概念,即航班在排队序列中的位置偏移量不能超过某一固定数值,这一概念得到了后续大量研究的广泛引用[31-33]。纵观跑道资源调度研究概况,其在大多数情况下通常与航班起降调度、航班排序等问题被看作一个整体问题进行研究。实际上,跑道资源调度(特别是跑道分配)是航班进离场排序的核心要素。跑道资源调度问题作为直接影响机场飞行区运行效率的关键所在,经历了由进场向离场、由进场/离场向进离场、由单跑道向多跑道的逐渐演变与发展,相关的建模手段、求解算法等丰富多样[34-40]。在调度建模视角方面,跑道资源调度问题通常被转换为车间作业调度问题、旅行商问题、M/G/1和M/D/1排队问题等其他领域的相似问题,排序方法涵盖先到先服务(First Come First Served,简称FCFS)、约束位置交换、时间提前量、延误交换、滑动时间窗等。针对跑道构型与运行方式的差异,相关进近、独立离场、隔离运行、混合运行等不同跑道运行模式对应的资源调度问题亦得到了更为深入和细化的研究[2,37-40]。除了预战术和战术层面的跑道资源调度之外,荷兰国家航空航天中心提出了多跑道分配战略规划方法,按年度为各类航空用户制定跑道使用计划[41]。跑道资源调度问题为典型的NP-hard问题,求解方法目前已涉及遗传算法、蚁群算法、A*算法、禁忌搜索算法、模拟退火算法、贪婪搜索算法、分支定界算法、隐枚举算法等[33]。在评估跑道资源调度性能时,经常采用FCFS这一经典策略作为算法对比分析的标尺[2,40,42-44]。

近几年,基于跑道容量包络线对跑道运行模式进行动态配置得到相关学者的关注。在对跑道运行模式进行配置时,考虑的因素包括机场天气条件(盛行风、能见度)、跑道布局、跑道可用性、交通需求、环境因素(减噪程序)等[45]。在战略模式配置方面,主要考虑机场天气的不确定性因素,对跑道运行模式进行战略配置[46]。在战术模式配置方面,通过实时动态的气象信息及交通需求信息,建立跑道配置优化模型或概率预测模型,对单位时间内的跑道运行模式进行配置,以提升跑道系统的一体化运行效率[2,37,47-50]。

1.2.2 滑行道资源调度

在滑行道资源调度方面,20世纪60年代由W.Luffsey等[51]开始最早的研究工作。在滑行规划方面,建模视角主要集中于滑行路径规划(Routing)和滑行时刻规划(Scheduling)两个方面[52-53]。由于机场场面系统中的滑行道节点数量非常多,滑行资源使用冲突和航空器运行冲突现象频发,调度复杂性随着机场的具体运行条件不同而不同。若某一机场的交通流量较小,则滑行路径优化问题可简单地通过对每架航空器依次应用最短路径算法来实现,例如Dijkstra算法[2]。但是,传统的单架航空器路径规划思路并不适用于复杂机场,为避免复杂机场高峰运行时段的资源占用冲突,需设计更为高效、稳健,并可同时应用于所有航空器的路径规划算法[54-56]。滑行道资源调度建模的优化目标主要涉及最小化延误时间、滑行时间、停机坪拥堵程度、场面滑行冲突等,建模手段包括计算机辅助设计(Computer Aided Design,简称CAD)、Petri网等,优化算法涵盖Dijkstra最短路径算法、A*寻路算法、全局Floyd轨迹搜索算法、遗传算法、蚁群算法、模拟退火算法和分支定界算法等[2,57-59]。

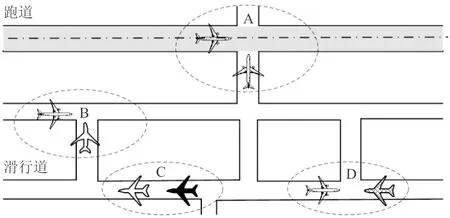

滑行道资源作为航空器的场面运行区域,存在穿越冲突(A)、交叉冲突(B)、追尾冲突(C)、对头冲突(D)等诸多运行冲突[2,53,60],如图3所示。

图3 机场飞行区滑行道运行冲突分类Fig.3 Classification of surface conflicts in airfield area

滑行规划模型的约束限制主要在于避免各类滑行冲突,Kuchar等[61]对空中交通管理领域的68种冲突探测与解脱模型进行归类整理与对比分析,为场面冲突管理的研究提供理论依据。针对滑行路径初始规划、滑行路由动态指派、滑行路由实时更新等不同阶段,相应的滑行道冲突管理机制与算法也得到了深入研究[58,62]。为从原则上避免滑行道对头冲突,航空器的场面滑行过程应尽量遵循“固定、单向、顺向、循环”的原则[2,53]。

机场场面滑行过程具有高度的复杂性、随机性和不确定性,对其态势进行评估成为近几年的研究热点。在任意的机场系统内,进离场滑行时间已被公认为评价场面滑行态势复杂度和机场运行性能的关键指标之一,滑入和滑出时间的增大会导致航空器燃油成本以及运行风险的增加,并对机场周边产生噪音污染、气体排放等环境影响。目前场面滑行时间预测研究主要通过分析滑行时间的影响因素,采用概率统计方法建立相应的直线或曲线回归模型。除了回归分析方法之外,增强学习、决策树、神经网络等机器学习算法近几年也开始用于滑行时间预测[63-71]。考虑到当前滑行态势研究主要聚焦场面滑行时间,而忽略了其他态势要素,文献[68]分别针对单航空器视角和机场网络视角,建立了涵盖5大类、19小类的场面滑行态势因子体系,提出了各类滑行态势因子的计算方法,建立了场面滑行复杂度评估模型,对滑行态势因子与滑行时间、滑行延误之间的关系进行了深入研究。

1.2.3 停机位资源调度

在停机位资源调度方面,20世纪70年代由J.P.Braaksma[72]开始最早的研究工作。在停机位分配方面,建模对象聚焦进场航空器,即为每一架进场航空器指派停机位资源,以确保其在跑道降落之后按照相应的滑行路径滑行至指定的停机位停靠。航空旅客作为机场运行的服务对象,其利益需求在早期的停机位资源调度研究中得到重点体现,且优化目标在很长一段时间内均集中在旅客满意度方面[2,73-74]。例如,最小化进场/离场/国内/国际/中转等各类旅客的行走距离、旅客平均行走距离,以及旅客总行走距离等[75-76]。在考虑旅客满意度的同时,场面拥堵、滑行延误等问题逐渐得到关注,优化目标涵盖最小化场面冲突、航空器滑行时间、航空器燃油消耗等[53,77-81]。在算法设计方面,与跑道资源调度和滑行道资源调度类似,停机位资源调度也采用了大量成熟的算法进行求解[76-83]。

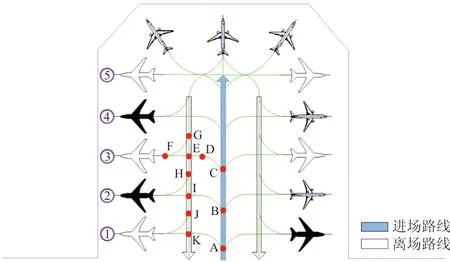

为从原则上避免停机位区域运行冲突,应在滑行路线设计与引导层面尽量规避机位密集区的航空器运行冲突[2,53]。以指廊式停机坪区域为例,航空器可采用“中间进、两边出”的滑行规则,从而可在很大程度上减少进场航空器与离场航空器之间的滑行道对头冲突。停机位密集区的进离场航空器运行路线示意如图4所示,其中进场航空器均从中间滑行线滑入指定的停机位,而离场航空器在推出停机位后均从两边的滑行线滑出机坪。以3号停机位为例,停靠该停机位的航空器进场滑行路径为A→B→C→D→E→F,离场滑行路径则为F→G→E→H→I→J→K。

图4 机场飞行区停机位运行冲突管理Fig.4 Gate conflict management in airfield area

在推出率控制方面,建模对象主要聚焦离场航空器,且考虑进场航空器对离场滑行的影响,即为每个时间片指定最大的离场放行航空器数量,通过停机位等待的方式代替不必要的滑行等待和跑道头等待,从而减少场面滑行冲突和拥堵状况[84-86]。推出率控制的一般步骤为:

(1)设定单位时间粒度(例如,15 min),对历史数据中每个时间片对应的离场滑行量、起飞率、到达率等指标进行统计;

(2)建立离场滑行量、起飞率、到达率之间的关系曲线,形成不同到达率对应的离场推出率控制场景集合;

(3)根据待预测时间片的到达率、当前的离场滑行量,以及相应的离场推出率控制场景,对待预测时间片的起飞率进行计算;

(4)基于当前的离场滑行量、待预测时间片的起飞率,计算在待预测时间片结束时刻仍未结束滑行的离场航空器数量;

(5)结合预先设定的离场滑行量阈值,以及步骤(4)返回的数值,计算待预测时间片的推出率。

对于离场滑行量阈值,可由空中交通管理人员根据机场滑行资源的最大效益、管制服务能力上限等情况进行动态设置[87-88]。

1.2.4 资源一体化调度

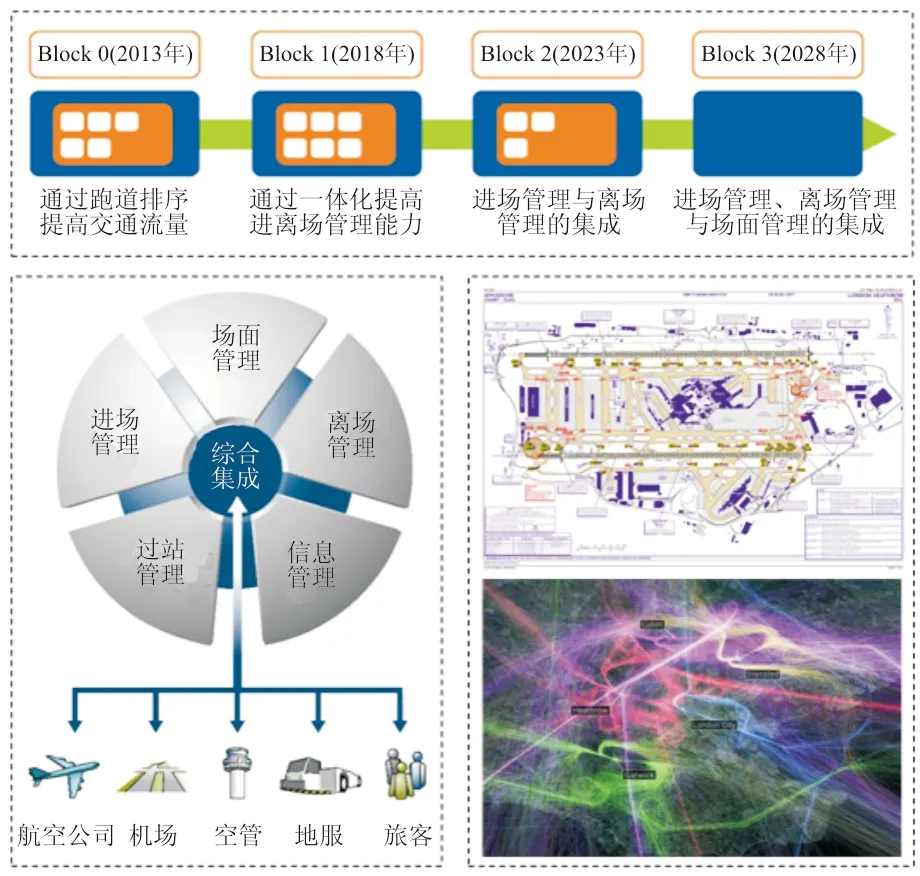

在跑道资源调度、滑行道资源调度、停机位资源调度的研究基础上,飞行区资源一体化调度问题于20世纪90年代末开始得到关注[89-90],相关的理论研究主要集中在2000年之后[91-93]。ICAO于2013年发布《航空系统组块升级(Aviation System Block Upgrades,简称ASBU)》规划,并将其纳入DOC 9750《全球空中导航计划(第四版)》中。以2013年、2018年、2023年和2028年为时间节点,划分Block 0~Block 3四个组块,明确了各组块对应的重点发展内容[94-96]。“机场运行”这一性能提升领域作为四大组块的升级重点示意图如图5所示。

图5 机场运行性能提升领域组块升级计划Fig.5 Block upgrades plan in the performance improvement area of airport operations

“机场运行”性能提升领域的发展重点为进场管理(Arrival Manager,简称AMAN)、离场管理(Departure Manager,简称DMAN)和场面管理(Surface Manager,简称SMAN)之间的一体化运行,即在2023年实现AMAN与DMAN之间的集成,2028年实现AMAN、DMAN与SMAN之间的集成。

目前,飞行区资源一体化调度研究主要包括场面资源联合调度、跑道与场面资源联合调度两个方面,并且大多数聚焦场面资源(涵盖滑行道、停机位)联合调度问题[2,97-101]。在场面资源联合调度研究方面,建模对象聚焦停机位分配及进离场滑行过程,即在满足场面运行限制的条件下,为每架进场航空器指派停机位资源,为每架进离场航空器指派滑行路径和滑行时刻,以确保场面滑行过程的高效和顺畅。美国国家航空航天局(National Aeronautics and Space Administration,简称NASA)于1998年提出一体化场面运行的概念,研制了机场低能见度着陆与场面运行(Low-Visiblity Landing and Surface Operations,简称LVLASO)原型系统,并在亚特兰大哈兹菲尔德-杰克逊国际机场进行了测试与验证[90]。理论研究层面的场面资源联合调度优化目标涵盖最大化吞吐量,最小化滑行延误,最小化滑行时间,最小化燃油消耗,最小化气体排放等[102-105],相应的求解算法与1.2.2~1.2.3节类似。事实上,场面资源联合调度问题在本质上与滑行道资源调度、停机位资源调度问题类似,主要区别在于问题的复杂度较高[2,91-93,97,99-100,104]。

由于场面资源联合调度主要对应SMAN,而跑道资源调度涉及AMAN和DMAN,因此跑道与场面资源联合调度即为AMAN、DMAN、SMAN之间的集成[92-93,97-99,106]。Deau等人指出,跑道与场面资源联合调度问题的复杂度非常高,在AMAN、DMAN、SMAN之间的集成中,尤其以DMAN与SMAN的集成难度最大。原因在于离场航班具有高度的动态性和不确定性,需遵循特定的起飞时隙,且受到进场航班的影响[92]。研究表明,70%以上的航班延误发生在离场航班发出开车请求至机位推出之间的10~20 min内。在此期间,航空运输管理人员很难实现对离场活动的精确预测,这就需要确保此阶段结束之后的决策活动具有快速和精准的系统响应能力。因此,如何在满足场面运行、跑道起降过程涉及的各类约束限制的条件下,建立通用性的飞行区资源一体化调度模型,并提高一体化调度算法的快速性和稳健性,成为目前跑道与场面资源联合调度领域的重点关注内容,这也将成为未来相当长一段时间内的研究热点[91-93,107-110]。

1.3 做强资源增量

在“做强资源增量”阶段,资源扩容规划为主要发展主题,例如跑道容量规划、机场容量规划等。通过制定一系列提升机场和空域容量水平的标准规范,对中长期资源供给能力提升方案进行规划设计,确保机场资源供给可以满足未来空中交通需求。

为明确机场容量提升的时间节点和规划时机,美国FAA于1968年发布了编号为No.150/5060-lA的咨询通告《国家机场规划中的容量标准》[111],用于确定美国机场应何时启动新的跑道、滑行道和停机位等资源建设项目,以有效提升机场容量;之后,FAA陆续发布了编号为No.150/5060-3A的咨询通告《长期规划中的容量标准》[112]《机场容量提升计划》[113]《机场和航路提升修正案》[114]及其修订版[115],对美国未来机场容量评估技术、容量需求、容量提升措施以及容量提升项目资助计划等进行了详细规划。随着机场容量规划的不断精细化,如何确定基准容量成为科学指导容量规划的重要数据参考,因此FAA发布了编号为No.150/5060-5的咨询通告《机场容量与延误》[116],综合考虑机场起降比例、复飞比例、滑行道布局等因素,公布了19种典型跑道结构对应的容量估计模型,该通告成为业界不同跑道构型容量规划的重要参考。之后,将跑道容量基准确定逐渐扩展至整个航空系统[117]。为制定欧洲机场跑道容量提升措施,EUROCONTROL陆续发布了《跑道容量提升指南》[118]《机场空侧容量提升实施手册》[119]《机场空侧容量提升中的安全评估》[120]《容量规划指南与评估》[121]《容量评估与规划指导文件》[122],以及每年更新一次的《欧洲中期空中交通管理网络容量规划评估》报告[123-124],对欧洲地区网络容量规划过程进行了总体阐述,涉及容量规划工作流程、未来容量需求评估、容量规划任务、容量规划安全评估等内容。相比美欧等航空发达国家和地区,中国官方发布的容量管理文件主要停留在机场容量评估方法与流程的指导层面[2]。中国民航局空管局发布了《空域容量评估方法指导材料》[125],对机场运行容量、最大容量、航班时刻安排容量等术语进行了定义,并规范了四类容量评估方法;发布了《空域建模与评估实施方法指导材料》[126],对我国开展空域建模与评估工作的具体流程、关键指标,以及分析案例等进行了描述;发布了《机场容量评估管理暂行办法》[127],规定了机场容量评估流程与要求,为开展航班时刻分配、协调与管理等工作提供了方法指导。另外,《中国民用航空发展第十三个五年规划》对2016-2020年的空域容量提升目标、资源扩容规划、排堵保畅措施等进行了描述[128]。

2 发展趋势

机场飞行区资源调度已呈现运行过程一体化、技术方法高效化、系统工具智能化、管理机制协同化、运行环境绿色化等发展趋势,下面分别针对以上各趋势进行详细阐述。

2.1 运行过程一体化

在航空运输“门到门”运行概念的引导下,机场飞行区资源调度逐渐呈现多阶段、一体化和全方位的管理特征。传统的机场飞行区资源调度主要聚焦单一资源(跑道、滑行道、停机位等)和单一运行过程(进场、离场),已无法满足机场资源的一体化调度需求。在空域视角下,运行过程的一体化主要体现在场面资源一体化调度、跑道与场面资源一体化调度等。在航空器视角下,运行过程的一体化主要体现在场面交通流一体化调度、航空器起降一体化调度、外界因素(军航/通航活动)干扰下的交通流一体化调度等。在运行阶段视角下,运行过程的一体化主要体现在战略阶段、预战术阶段以及战术阶段资源调度的一体化,例如在战略层面的机场航班时刻优化中,通过主动规避不必要的飞行冲突及延误,有效提高战术阶段的航班运行效率;在预战术层面的跑道运行模式配置中,通过对跑道资源组合方式和交通流组织模式进行规划,有效提高战术阶段的跑道运行能力。

2.2 技术方法高效化

技术方法是盘活机场资源存量的关键所在。随着全球航空运输业的快速发展,机场物理结构愈发复杂、空中交通流量愈发增大、机场运行指挥和空中交通管理流程愈发精细,加之机场运行和航班运行过程中存在诸多的动态性、随机性和不确定性(例如,恶劣天气、重大活动、突发事件、设备故障等),以及空管人为因素的影响,这对机场飞行区资源调度的高效化提出了高要求,例如方法的科学性、模型的有效性、算法的稳健性、技术的实现性等。从建模视角上来看,机场飞行区资源调度的本质为优化控制问题,而高性能优化正是机场飞行区资源调度的重要手段。另外,空域灵活使用、基于航迹运行、广域信息管理、协同决策等新理念的逐步深化,促使机场飞行区资源调度领域产生相应的技术变革。因此,如何提高机场飞行区资源调度技术方法的高效化,协调空管、机场、航空公司等多利益主体,均衡安全、容量、效率、环境等多性能目标,实现战略、预战术和战术等多阶段协同,成为机场适应未来航空运输发展的大势所趋。

2.3 系统工具智能化

航空运输业高度依赖于系统工具,涉及大量的人机交互操作,具有“人-机-环-管”多因素耦合特征,其信息化水平对业务流程、管理模式、运行绩效等方面均有重要影响。为高效调度机场飞行区资源,航空运输管理人员必须借助大量的辅助决策系统工具,例如管制自动化系统、空中交通流量管理系统、空域管理与评估系统、机场场面资源管理系统等。随着航空运输新概念、新技术和新应用的不断发展,以及云计算、人工智能、大数据等技术的不断进步,航空运输业已走向跨界融合和多学科交叉发展之路,机场飞行区资源调度信息化建设正从“自动化”向“智能化”过渡,智慧空管、智慧机场、智慧民航、数字化空域、航空大数据等理念开始萌芽发展,这对机场飞行区资源调度系统工具的智能化提出了高要求。智能化系统工具的使用必将有助于提高机场飞行区资源利用率,降低航空运输管理人员工作负荷,为机场运行性能和航班运行效率的增强提供辅助决策支持。

2.4 管理机制协同化

管理机制是实现机场飞行区资源调度安全、有序和顺畅的软环境,与机场飞行区资源调度的技术方法和系统工具等互为补充。航空运输生产中的多元化利益需求促使诸多利益相关方被纳入到机场飞行区资源调度决策中。尤其是在CDM理念的驱动下,多个航空运输生产主体共同参与机场飞行区资源调度活动。CDM是涵盖空管、机场、航空公司等多方的联合决策机制,通过协调各方利益实现收益最大、损失最小的有效手段。机场飞行区资源调度决策中的“协同”主要体现在空域协同(跑道协同、停机位协同),流量协同(航班协同、军民航空器协同),空域与流量协同(跑道配置),利益方协同(空管、机场、航空公司之间的联合决策)等方面。因此,机场飞行区资源调度决策者需兼顾管理机制的协同化对技术与系统发展的影响,实现技术、系统和机制三者之间的深度融合和全面兼容,提高机场飞行区资源调度的透明性、公平性和有效性。

2.5 运行环境绿色化

在全球关注节能减排的大环境下,航空运输发达国家和地区已逐渐意识到发展绿色航空运输的重要性和紧迫性,构建“环境友好、资源节约、低碳环保”的绿色航空运输体系已成为全球航空业可持续发展的必然选择。机场在规划、建设、运营和发展过程中同样面临燃油消耗、气体排放、噪音污染等环境问题。世界各国和地区正掀起一场以“绿色”为发展理念,以“节能减排”为任务重点的“绿色航空”革命,以期在未来航空业环保市场中占据主导地位,并争夺碳排放问题的国际话语权。例如,通过优化滑行过程、连续下降进近、连续爬升离场等举措,提高航空器运行效率,缩短航空器飞行距离,减少航空器气体排放和噪音污染等。因此,如何优化机场飞行区资源调度过程,降低航空公司燃油成本,减少航空器在场面滑行/进近着陆/起飞爬升阶段的碳氢、碳氧和氮氧等气体化合物的排放量,降低航空器运行对机场周边环境的噪音污染,成为机场飞行区资源调度适应未来绿色航空运输发展的大势所趋。

3 结束语

机场飞行区资源调度研究与应用领域的发展脉络可依次概括为“明确资源总量”、“盘活资源存量”、“做强资源增量”三个方面。其中,“明确资源总量”用于解决“资源有多少”的问题,聚焦资源供给能力;“盘活资源存量”用于解决“资源怎么用”的问题,聚焦资源使用效率;“做强资源增量”用于解决“资源够不够”的问题,聚焦资源扩容规划。上述三个发展脉络之间紧密关联,共同确保机场飞行区资源调度的可持续发展。

考虑机场新改扩建工程项目的论证实施、建设周期、建设成本等因素,通过做强机场资源增量的手段来提升机场运行性能并不是航空运输业提高效率的首选方式。采用科学高效的飞行区资源调度方法,盘活机场资源存量,提高机场资源利用率,成为提升机场运行性能的最经济和可持续的不二选择。在此过程中,需加强飞行区资源供给能力的准确评估和预测,明确机场资源总量,为盘活机场资源存量提供科学依据。

机场飞行区资源调度问题研究的涉及面广,包括概念内涵、体系框架、发展脉络、发展趋势、近期热点和主要挑战等诸多方面。该研究分为三个系列,本文仅为研究系列之二。在之前的研究系列之一中,已对飞行区资源调度的基本概念与框架进行了探讨。在后续的研究系列之三中,将分析飞行区资源调度的研究热点与挑战等问题。