不同频次醒脑开窍针法治疗静脉溶栓后脑梗死临床观察

张昕垚,王敏,王颖

(1.天津中医药大学,天津 300193;2.天津中医药大学第一附属医院,天津 300100)

近年来,我国卒中发病率正以每年 8.7%的速度上升[1],每年新发卒中患者的数量为 250万例,其致残率高达 75%,生存者往往遗留有不同程度的神经功能缺损的症状[2-4]。脑梗死是最常见的卒中类型,约占全部卒中的 80%。尽早采用标准化的治疗方案来改善脑梗死患者神经功能缺损、日常生活能力及预后,对挽救患者家庭、解决脑梗死带来的社会问题意义重大[5-6]。静脉溶栓疗法已被多国指南所推荐[7-8],醒脑开窍针法对脑梗死的疗效已得到国内外的肯定[9-11]。现有研究[12-14]发现,静脉溶栓结合醒脑开窍针法协同治疗能发挥更好的治疗疗效。本研究采用随机对照的设计方法,以rt-PA静脉溶栓后脑梗死患者为治疗对象,观察每日1次与隔日1次两种不同频次醒脑开窍针法对此类患者神经功能缺损、日常生活能力的改善情况,通过分析临床疗效及预后,掌握针刺频次对防治脑梗死的影响及规律,为制定其量化标准提供参考依据,进一步发展、深化针刺与静脉溶栓协同治疗脑梗死的临床研究,以期完善针刺频次量化标准及静脉溶栓后针刺治疗方案。

1 临床资料

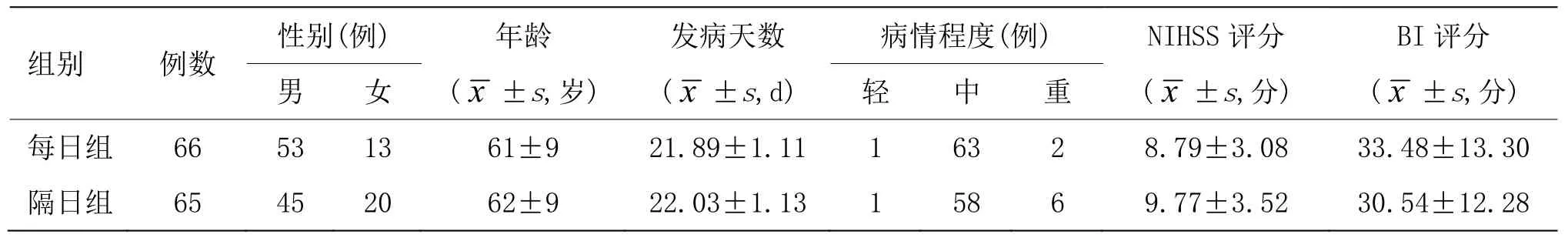

1.1 一般资料

病例来源于天津市环湖医院溶栓病区因脑梗死经rt-PA静脉溶栓后,在2015年10月至2017年9月转入天津中医药大学第一附属医院针灸科住院出院后,继于门诊治疗者。按照纳入标准及排除标准,共纳入患者153例,其中男110例,女43例,应用计算机随机数字表随机分为每日针刺组(简称每日组)79例、隔日针刺组(简称隔日组)74例。在研究过程中,每日组脱落9例,剔除4例;隔日组脱落5例,剔除4例。最终列入统计的患者共131例,每日组66例,隔日组65例。两组性别、年龄、发病天数、病情轻重、治疗前美国国立卫生研究院卒中量表(NIHSS)评分及BI评分比较差异均无统计学意义(P>0.05),具有可比性。详见表1。

表1 两组一般资料比较

1.2 诊断标准

1.2.1 中医诊断标准

参照国家中医药管理局脑病急症协作组 1996年制定的《中风病诊断及疗效评定标准》(试行)[15]中相关诊断标准。

1.2.2 西医诊断标准

参照 2014年中华医学会神经病学分会脑血管病学组制定《中国急性缺血性脑卒中诊治指南2014》[16]进行诊断。

1.3 纳入标准

①符合脑梗死中西医诊断标准;②脑梗死发病后已接受rt-PA静脉溶栓后7~10 d,以《中国急性缺血性脑卒中诊治指南2014》[16]进行脑梗死基础治疗及醒脑开窍针法治疗14 d后,病情稳定;③年龄35~80周岁;④以首次中风者为主,若为复中,则以往基本未遗留肢体运动功能障碍;⑤意识清楚,一侧肢体偏瘫,上肢肌力和(或)下肢肌力2~4级;⑥NIHSS评分为4~20分;⑦患者及其家属签署知情同意书。

1.4 排除标准

①合并有严重的心脑血管、肝、肾及消化系统、造血系统、内分泌系统等原发性疾病者,肿瘤患者;②有类风湿、痛风、截肢、先天性残疾等导致肢体活动障碍者;③有明显认知障碍、精神病等不能配合完成治疗和随访者;④妊娠期或哺乳期妇女。

2 治疗方法

2.1 基础治疗

神经内科常规治疗参照《2018年AHA/ASA急性缺血性卒中早期管理指南》[17]及《中国急性缺血性脑卒中诊治指南2014》[16]。

2.2 每日组

采用醒脑开窍针法治疗,取穴及针刺方法参照石学敏院士1972年设立的“醒脑开窍”针法[18]及参考第2版《针灸学》[19]教材。每日1次,连续治疗6 d后休息1 d,1周为1个循环,共计28 d。

2.3 隔日组

采用醒脑开窍针法治疗,取穴及针刺方法同每日组。隔日1次,每周治疗3次,1周为1个循环,共计28 d。

3 治疗效果

3.1 观察指标

观察治疗前、治疗14 d、治疗28 d后神经功能缺损改善情况及临床疗效;治疗28 d、发病90 d后日常生活能力改善情况;发病90 d后两组预后情况。

3.1.1 NIHSS评分

神经功能缺损评价指标以NIHSS评分[20]为标准。

3.1.2 Barthel Index(BI)评分

日常生活能力评价以 Barthel Index(BI)评分为标准评定[21],分值范围0~100分,100分为日常生活能力完全自理,分值越高日常生活能力越好。

完全自理:BI评分100分,日常生活ADL能力良好,不需要依赖他人。

基本自理:BI评分 60~99分,有轻度功能障碍,但日常生活基本自理。

需要帮助:BI评分 41~59分,有中度功能障碍,日常生活需要一定的帮助。

明显依赖:BI评分 21~40分,有重度功能障碍,日常生活明显需要依赖他人。

完全依赖:BI评分≤20分,为完全残疾,日常生活完全依赖他人。

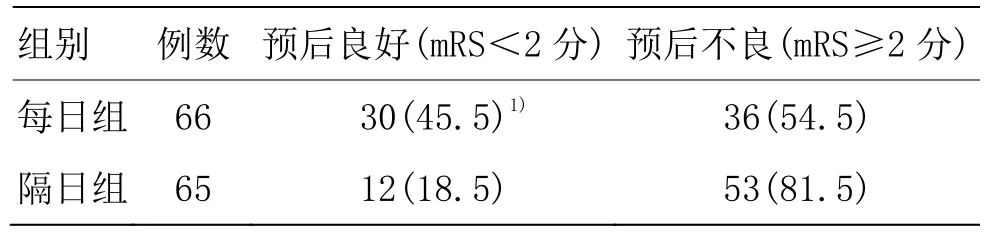

3.1.3 改良Rankin量表(mRS)评分

预后评价以改良 Rankin量表(mRS)评分[22]为标准评定,分值范围0~5分,分值越高预后越差。

mRS评分<2分,提示患者完全无症状或有症状但无明显神经功能障碍,能完成所有日常工作和生活,为预后良好。

mRS评分≥2分,提示患者存在轻度、中度、重度、严重残疾或死亡,为预后不良。

3.2 疗效标准

用尼莫地平法计算NIHSS评分减分率评价临床疗效,以百分数表示。

痊愈:NIHSS评分减少91%~100%。

显效:NIHSS评分减少46%~90%。

有效:NIHSS评分减少18%~45%。

无效:NIHSS评分减少或增加17%以内。

恶化:NIHSS评分增加18%以上。

3.3 统计学方法

采用SPSS20.0统计软件进行数据处理。计数资料比较采用卡方检验;等级资料组间比较用Ridit分析。计量资料进行正态性检验与方差齐性检验,满足正态分布且方差齐者组间比较采用独立样本 t检验,不符合正态分布和(或)方差不齐者组间比较采用 Mann-Whitney U检验;组内比较采用Wilcoxon符号秩检验。以P<0.05为差异有统计学意义。

3.4 治疗结果

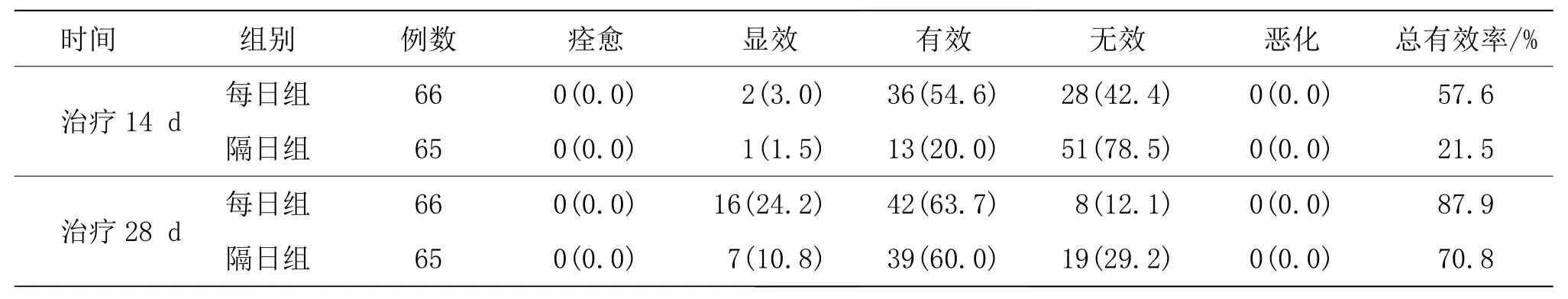

3.4.1 两组临床疗效比较

经Ridit分析可知,每日组治疗14 d、治疗28 d后临床疗效与隔日组比较差异均有统计学意义(P<0.01),每日组临床疗效明显优于隔日组。详见表2。

表2 两组临床疗效比较 [例(%)]

3.4.2 两组治疗前后NIHSS评分比较

两组治疗前NIHSS评分比较差异无统计学意义(P>0.05),具有可比性。两组治疗14 d、治疗28 d NIHSS评分与同组治疗前比较差异有统计学意义(P<0.01),两组治疗28 d NIHSS评分与治疗14 d比较差异有统计学意义(P<0.01),两组治疗后NIHSS评分均降低。每日组治疗14 d、治疗28 d NIHSS评分与隔日组比较差异有统计学意义(P<0.05,P<0.01),每日组治疗后NIHSS评分低于隔日组。详见表3。

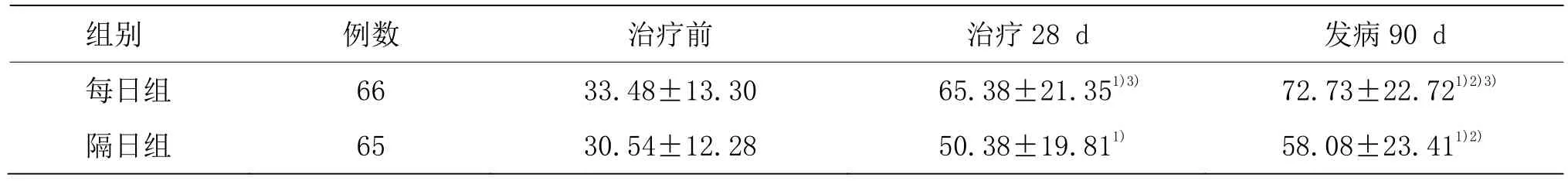

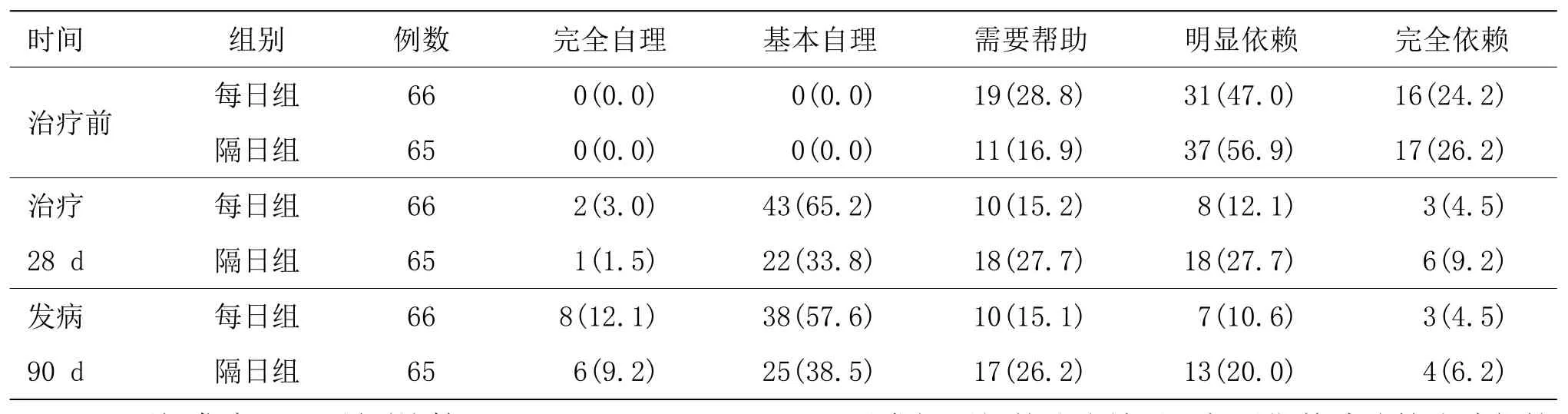

3.4.3 两组治疗前后BI评分比较

两组治疗前 BI评分比较差异无统计学意义(P>0.05),具有可比性。两组治疗28 d、发病90 d BI评分与同组治疗前比较差异有统计学意义(P<0.01),两组发病90 d BI评分与治疗28 d比较差异有统计学意义(P<0.01),两组治疗后BI评分均升高。每日组治疗28 d、发病90 d BI评分与隔日组比较差异有统计学意义(P<0.01),每日组治疗后BI评分高于隔日组。详见表4。

表3 两组治疗前后NIHSS评分比较 (±s,分)

表3 两组治疗前后NIHSS评分比较 (±s,分)

注:与同组治疗前比较 1)P<0.01;与同组治疗 14 d比较 2)P<0.01;与隔日组比较3)P<0.05,4)P<0.01

组别 例数 治疗前 治疗14 d 治疗28 d每日组 66 8.79±3.08 7.11±3.171)3) 5.67±3.161)2)4)隔日组 65 9.77±3.52 8.82±3.431) 7.43±3.331)2)

表4 两组治疗前后BI评分比较 (±s,分)

表4 两组治疗前后BI评分比较 (±s,分)

注:与同组治疗前比较1)P<0.01;与同组治疗28 d比较2)P<0.01;与隔日组比较3)P<0.01

组别 例数 治疗前 治疗28 d 发病90 d每日组 66 33.48±13.30 65.38±21.351)3) 72.73±22.721)2)3)隔日组 65 30.54±12.28 50.38±19.811) 58.08±23.411)2)

3.4.4 两组治疗前后日常生活能力比较

两组治疗前日常生活能力比较差异无统计学意义(P>0.05),具有可比性。每日组治疗28 d、发病90 d日常生活能力与隔日组比较差异有统计学意义(P<0.01),每日组治疗28 d、发病90 d日常生活能力优于隔日组。详见表5。

表5 两组治疗前后日常生活能力比较 [例(%)]

3.4.5 两组发病90 d预后比较

发病90 d两组患者预后方面比较差异有统计学意义(P<0.01),每日组预后优于隔日组。详见表6。

表6 两组发病90 d预后比较 [例(%)]

4 讨论

迄今为止,醒脑开窍针法与静脉溶栓是广泛应用于治疗脑梗死的方法。就当前研究来看,二者协同应用可以发挥更好的治疗效果。超早期静脉溶栓疗法能抢救缺血半暗带,及时恢复脑缺血组织血供,极大程度降低急性脑梗死患者的致残率和死亡率,已经被多国指南所推荐[23-27]。醒脑开窍针法治疗脑梗死的临床疗效已得到国内外的肯定[28-30],该针法在改善脑循环、调节代谢紊乱[31-33]、抑制脑缺血-再灌注损伤[34-35]、促进新生血管生成、调整神经递质、清除过量自由基、抑制炎性因子、促进神经营养因子的表达等方面具有一定效用;亦可通过挽救缺血半暗带,保护脑组织及修复受损神经元等方面,改善脑梗死患者肢体运动功能障碍,促进其神经功能缺损的恢复、提高日常生活自理能力及预后[36-37]。

目前对醒脑开窍针法治疗脑梗死的临床及实验研究较多,主要集中在机理探究[38-39]和针刺手法量学4大要素中针刺方向与深度、手法、施术时间等方面[40],针刺频次中针刺间隔时间作为醒脑开窍针刺手法量学4大要素之一,也是当前研究的热点[41-43]。现代医学中,针刺间隔时间尚未标准化,常依据医师临床经验、患者意见等为参考制定,缺乏科学依据。针刺效应的产生需要一定量的蓄积,且具有起落消长的时间规律,针刺作用效应维持一定的时间限度会逐渐减弱。在临床中确定合理的针刺频次,有利于针刺效应的蓄积,提高针刺治疗效果,促进脑梗死患者康复。

现有的临床及实验研究肯定了针刺频次对针刺效应的重要影响,但仍然未能得出规律性结论。临床上选择的做法大多为每日1次、每日2次或隔日1次,时有依据医师临床经验、患者意见等为参考制定,缺乏科学依据,故对针刺频次进行进一步科学研究是必不可少的。从现代文献来看,有关脑梗死针刺治疗频次的研究大多集中在每日 2次与每日 1次,临床多采用每日 1次的治疗方法。通过临床观察,隔日针刺1次治疗脑梗死也有一定的疗效,但文献报道罕见。

本研究显示每日组与隔日组均可以明显改善患者神经功能缺损、日常生活能力及预后,且临床疗效肯定。但每日组较隔日组改善程度及临床疗效更显著,说明在本研究阶段,每日针刺1次较隔日针刺1次相对适宜。通过观察发现隔日组患者神经功能缺损和日常生活能力亦有较好的改善趋势,并逐渐出现良好临床疗效及预后,与每日组趋近。若研究中继续对患者行针刺治疗,达到某个“时间限度”,每日针刺1次可能会使患者产生耐受,敏感性降低,而出现“不应期”,即使频繁针刺增加针刺刺激量,但疗效可能不再提升。而隔日针刺1次通过缓慢蓄积针刺效应可能与每日针刺1次在某一时期达到同样的针刺疗效。这对今后进一步深化针刺频次研究具有一定的参考价值。