布迪厄社会学视角下赤松禅诗译介活动研究

秦 思,陈 琳

(同济大学 外国语学院)

一、引言

美国翻译家兼作家赤松(Red Pine,原名Bill Porter,1943-)对中国禅宗文化有着浓厚兴趣。1972年,他只身赴中国台湾修习禅宗,在此期间译介了英语世界第一部英译寒山诗歌全集《寒山诗歌集》(The Collected Songs of Cold Mountain,1983)。赤松先后翻译、编著中国古诗与经书典籍近20 余部。作为中国古典诗歌英译的代表译者,赤松并非创作诗人,也非专业汉学研究者。身为一名笃信禅宗佛教的在家居士,他的译诗活动完全受自身对中国禅宗文化的兴趣驱使,因而呈现出显著的禅宗特色。他的译诗获得美国笔会基金以及古根海姆文学奖、卢西恩·斯泰克亚洲翻译奖等重要翻译奖项,寒山译诗也被收入《诺顿世界文学选集》(The Norton Anthology of World Literature,2012,2018)与汉学家梅维恒(Victor Henry Mair)所编的《哥伦比亚中国古典文学选集》(The Columbia Anthology of Traditional Chinese Literature,1994)。这说明赤松译诗较强的接受性及其在美国禅诗英译领域的重要地位。

近年来随着社会翻译学的发展,译者的社会属性得到认识。基于法国社会学家布迪厄(Pierre Bourdieu)提出的场域、惯习与资本等概念的翻译研究模式在强调翻译社会文化语境的同时兼顾了译者在翻译实践中的主体性。布迪厄认为,实践是场域、惯习与资本的互动结果。在《区隔:品味判断的社会批判》中布迪厄(Bourdieu,1984:101)曾提出三者的互动模式,即“(惯习)(资本)+场域=实践”。译者研究也应结合译者所处场域、惯习和资本。通过还原赤松翻译活动的历史轨迹,剖析翻译的宏观社会语境以及惯习与资本在译诗中的体现,探讨其译介作品获得美国禅诗翻译场域认可的原因,以期对中国特色文学传播提供借鉴意义。

二、赤松的社会轨迹及其惯习养成

布迪厄社会实践论的重要价值在于它有效消解了宏观与微观世界的二元对立,而在二者之间搭设了一架桥梁,提供了观测其中联系的视角。布迪厄将惯习定义为一种“被结构且有结构性的”、“可持续、可转移的秉性系统(system of dispositions)”(Bourdieu,1990:53)。作为社会中的行动者,译者的翻译实践不能独立于所在的社会环境。译者的惯习形成于同场域的互动,逐步构建于整个社会轨迹(social trajectory)(Bourdieu,1993:56)。因此,重构译者惯习需要回溯译者的社会轨迹,包括译者的早期成长历程、教育背景与职业经历等。赤松对中国古典诗歌的译介活动与他早年的人生经历关系密切。探讨他的译诗风格与策略还需结合译介活动的具体发生背景,以了解其翻译惯习形成的语境因素与结构化过程,进而探究惯习影响下的译诗特点。

1 禅修惯习下的禅诗禅释

20世纪初期至中期,日本佛学大师铃木大拙创造以了个人体验为核心的铃木禅,他浅显易懂的跨文化阐释在西方引起轰动,间接引发50年代的美国禅宗热潮,形成“美国佛教历史传承的重要分水岭”(Seager,1999:40)。瓦兹(Alan Watts)随后作为西方主动介绍禅宗思想的代表在1957年出版《禅之道》(The Way of Zen)一书,成功将禅宗引入美国的大众文化视野。20世纪接连爆发两次世界大战,包含美国在内的许多西方国家长久建立的经济基础与文化自信都遭遇重大打击,人们对极端崇尚物质主义的国家未来产生了深切忧虑。在西方中心主义的基督教已经难以满足精神需求时,他们将目光逐渐投向更为“平和、反物质主义、非二元对立”(Prohl,2014:197)的亚洲宗教传统。禅宗不是唯一也并非最早进入美国的佛教派别,战后人们的精神渴求和佛教大师的宣扬普及使得禅宗在短短几年间“从20世纪50年代的禅宗潮转变为60年代的佛教爆发”(Seager,1999:98)。

1943年出生的赤松青年时期正值美国不断扩大的禅宗热潮,“同在40年代末期和50年代初成长起来的每位美国人一样,处在一个新的大众导向的消费社会和追求个人自由和自我表达的夹缝之中”(Inchausti,2017:3)。赤松的成长环境优渥,他的父亲曾是民主党的主要赞助人之一,经常在家里与政要会面,也乐于利用这些政治关系。但赤松就读高中时,父亲的酒店生意破产,诉讼缠身。早年的成长经历塑造了赤松淡泊名利的人生观。当禅宗的热潮席卷美国西海岸并向全国扩散时,刚刚服完兵役在加州求学的青年赤松在瓦兹的《禅之道》一书中发现了自己思想与禅宗的相通性。这本当时在美国一度畅销的著名禅宗入门书籍让赤松相见恨晚,“正是那时我感到自己终于发现了人生的意义”(Hamric,2011)。

随着20世纪后期禅宗佛教在美国的发展,佛教中心增长速度惊人,越来越多的亚洲佛教讲师留居美国,并驻禅宗中心宣讲。1970年,寿冶法师赴美国成立美国佛教研究会,并出任纽约大乘寺住持,这成为赤松正式踏入禅门的契机。当时正在纽约哥伦比亚大学就读人类学的赤松在唐人街结识了寿冶法师,周末时常前去拜访,同他打坐冥想。语言的隔阂并不影响赤松对这位禅宗法师修行态度的认同。这种“教外别传”给赤松带来一种全新的体验,而后决定从哥伦比亚大学退学,并远赴千里之外的台湾潜心学禅。1972年,赤松进入佛光山寺开始了自己的修习生涯,一年之后又搬至20 公里外的海明禅寺。当时的海明寺住持悟明法师给了赤松一本中英双语的诗集,诗集前半部为寒山原诗,后面附录的部分译诗恰是美国汉学家华兹生(Burton Watson)所译的《寒山诗百首》(Cold Mountain:100 Poems by the T’ang Poet Han-Shan,1962)。

20世纪五六十年代,随着禅宗佛教的普及与垮掉派诗人对中国古典诗歌的青睐,禅宗文化内涵在以唐诗为主的中国古典诗歌中被重新发掘。美国诗人斯奈德(Gary Snyder)选译了唐代诗人寒山的24 首诗歌。由于斯奈德的译诗以寒山隐居天台山时的山居诗居多,笔墨也更重在哲学思考,寒山被塑造为禅宗的典型形象,正契合战后人们的精神需求。寒山诗经典化之后,不断有新的翻译作品涌现,这其中就包括华兹生的译本。由于斯奈德只译介了24 首,华兹生选译的100 首在寒山不断扩大的文学与文化影响中得到广泛传播。寒山诗终于在经历远隔重洋的文化之旅后回到故土,让年轻的赤松看到了中国古典诗歌中蕴含的精神宝藏。赤松被寒山诗的境界深深吸引,为了更透彻地理解,他决定亲自着手翻译寒山诗,由此开启了他的翻译生涯。

对赤松而言,翻译是学习的最佳方式,阅读时不能透彻领悟的经文和诗歌经过翻译时的审慎斟酌会获得更清晰的理解。赤松将翻译视作自己修行的一部分,翻译服务于禅修,禅修惯习深刻影响他的翻译实践,这首先体现在赤松的译诗选本中。借诗学禅的禅修惯习决定了赤松的文本偏好与译诗选目倾向,呈现出以禅宗诗歌为主的个人译诗特色。除佛教经书之外,赤松至今译介、编纂中国古典诗歌集共十部,其中绝大部分为禅师或唐宋隐逸山水诗人作品,包括普明禅师的《牧牛图颂》(1983)、《寒山诗歌选》(1983,2000)、《拾得与丰干诗集》(1984)、《石屋山居诗集》(1986,2014)与《世难:韦应物诗集》(2009)等。他还与奥康尔(Mike O’Connor)合作编著禅诗集《白云知我心:中国佛教诗僧选》(1998)。

禅修惯习同样也影响了他对译诗的阐释。赤松在2004年西蒙斯国际中国诗歌大会上提出语言只是表面,译者不能圉于文字本身,而需要更加深入挖掘。他更关注诗歌的精神(spirit),翻译时非常注重开放性。禅诗有着独特的精神特质。赤松认为,禅诗与禅修的共性在于无心。禅诗不会呈现强烈的自我意识,诗中可以无一字禅语,禅意体现在内外之别消解,超越界限之时,如《千家诗》(2003)中他对王维《竹里馆》一诗的翻译。

竹里馆

独坐幽篁里,弹琴复长啸。

深林人不知,明月来相照。

Bamboo Retreat

Sitting alone amid dense bamboo

strumming my lute and whistling

deep in the forest no one else knows

until the bright moon looks down

禅宗潮之后,20世纪后半叶美国禅宗中心的数目增长速度惊人。美国作家莫里尔(Don Mrreale)的《佛教美国》(Buddhist America:Centers,Retreats,Practices,1988)中记录佛教中心长达350 页,retreat 特指美国佛教修习时常见的静修中心。这些中心为闭关修禅的教众提供场所,有时也邀请佛教大师前来讲学。相较于斯奈德的Bamboo Lane House 或是欣顿(David Hinton)的Bamboo-Midst Cottage,赤松将原诗题目译作Bamboo Retreat,显然将竹里馆对诗人的意义等同于禅修中心。这一改译顿时使原诗披上了浓厚的禅宗色彩,点名竹里馆其实就是诗人王维的禅修静思之地,奠定了全诗的整体基调。即便赤松仅将第一句中的“独坐”简单译作sitting alone,读者也很容易意会sitting 即表示诗人修行时的禅坐。最后两句“深林人不知,明月来相照”译作deep in the forest no one else knows/until the bright moon looks down,先以deep 和no one else knows 描绘诗人独坐竹林深处的幽僻寂静之感,映衬出诗人深入禅境的物我相融之境。明月是禅宗诗歌中的常见意象,历来诗人常以月寓禅。尽管诗人是在月下思禅,然而内心澄澈,毫无贪执散乱之心,只等明月相鉴。随后的一句until the bright moon looks down 再现了明月与月下之人的主客关系,体现出了诗人在随缘任运中达到顿悟之境的昂然禅意。

2 写作惯习下的译诗考证与注释

寒山诗之后,赤松又先后翻译丰干、拾得与石屋禅师等著名中国禅师的诗歌作品。这些禅师的生平与诗歌中淡然平和的禅宗旨趣,激发了赤松对于隐士文化的浓厚兴趣。为了对当今隐士现状一探究竟,赤松踏上了终南山寻隐之路,并将自己首次寻隐之旅记录成文,出版了《空谷幽兰》(Road to Heaven:Encounters with Chinese Hermits,1993)一书。该书一经出版便获得很大反响,也开启了赤松的文化之旅系列。翻译之余赤松先后著述相关文化著作十余部,如《禅的行囊》(2008)、《黄河之旅》(2013)和《寻人不遇》(2015)等。

作为中国文化的使者,赤松尊重、欣赏中国文学文化,并乐于介绍与分享其中的历史渊源。他的作品不仅记录旅途见闻,更多地是作为一名独立学者对中国文化以及诗歌背景的亲自考证。由于赤松的翻译与文化写作并行,并贯穿整个生涯,这些考证在他的翻译作品中也得到体现,如王维的《鹿寨》一诗就因其禅寂之感历来为人称颂。仅在温伯格(Eliot Weinberger)的《十九种阅读王维的方式》(19 Ways of Looking at Wang Wei,1987)中便总结了王维《鹿寨》一诗的诸多译本。其中“返景入深林,复照青苔上”中“返景”一词的含义长久以来一直为译者的争论中心。赤松亲自前往考证,所谓鹿寨是一个东西向的狭长山谷,早晨东边日出,日落时分光线则再次从西边照进,最终决定译为the light coming back through the forest/illuminates the green moss again(Red Pine,2003)。

赤松认为,尊重原作和原诗内涵是译诗的核心,不应为了便于读者接受而任意篡改。但作为译者他有责任为西方读者提供诗歌的相关背景,因此会添加有助读者欣赏诗歌的注释。这些都反映了赤松对于源语文本的尊重及其作为学习、书写中国文化的独立学者和旅行作家身份影响下的译者惯习。为使读者置身源语语境,赤松会通过序言、脚注、附录等形式为读者提供与原诗相关的必要背景信息,使其译著呈现出厚译①特色。比如,他翻译的《千家诗》(Poems of the Masters:China’s Classic Anthology of T’ang and Sung Dynasty Verse,2003)不但序跋详实,而且在每首译诗前添加了诗人简介,并在文后附录中国历史纪年表。赤松的所有译著均在译者序中提供了他对诗人的历史考证以及他通过文献与实地考察所作出的材料补充。寒山诗、石屋山居诗等还附有诗人生平所在地的地图。

译者序言也是赤松译著的常见厚译形式。作为译著的开篇导言,译者序在一定程度将影响读者对于译文的认识与理解。译者序可以介绍译者的翻译策略与思想为主,亦可是与译著内容相关的研究论述。赤松所撰写的译者序言主要为所译诗人的相关介绍以及他在学习、阅读与行旅之中的亲自研究考证。因此,赤松的序言除提供丰富的诗歌背景,禅宗与诗人或译诗的关系也在这一厚译形式中加以点明。这一铺设更易引导读者从禅意的角度理解译诗。赤松参与编纂的诗集《白云知我心:中国佛教诗僧选》(1998)收录了他的憨山德清译诗。作为英语世界少有所闻的憨山德清对于西方读者而言尤其陌生。赤松在译诗前言中对憨山德清的佛教生涯加以介绍,称其与六祖慧能并列,被后人尊为禅宗七祖(Red Pine,1998:116)。事实上,禅宗六祖之后便无禅门承认的七祖,赤松这样介绍顿时抬高了憨山德清在禅宗历史上的地位,也因而使其诗歌的意义大为不同。

注释详尽也是赤松厚译的另一特色。由于诗文的形式与字数限制,有时译诗禅意阐释有所欠缺的部分,赤松会添加在注释之中。憨山德清的译诗每一首都配有注释,长达九页。其中第四首中“形如枯木念如灰,雪满头颅霜满腮”一句赤松译为My body is like deadwood my thoughts are like ashes/there’s snow on my skull and frost on my jaw,随后又在注释中补充说明deadwood 实指枯禅(deadwood zen),即打坐禅修。这一解释立刻使诗人此刻不畏严寒,风雪之中依然静坐参禅的形象跃然纸上。

三、译者资本与惯习互动下的翻译场域建构

1 文化与社会资本支持

布迪厄将资本划分为三种基本类型:可直接转化为资金的经济资本(economical capital)、涉及文化产品与文化活动的文化资本(cultural capital)以及各种社会资源网络构建下的社会资本(social capital)。其中文化资本又常见于三种形态:身体化形态(embodied state)、客观形态(objectified state)与制度形态(institutionalized state)。身体化形态指行动者长久形成的秉性系统,如教育下形成的知识体系与行为修养,具体形态指文化产品,如影像、书籍等,制度形态则指向通过某种制度予以认证的文化资本,如文凭与证书(Bourdieu,1986:246)。资本是译者作为行动者在场域中参与竞争的条件,译者在场域中的位置与所拥有的资本息息相关。具体在赤松的翻译实践中体现为赤松本人的文化与社会资本。

赤松第一本寒山译诗集的出版经历略微坎坷,最终出版得益于美国诗人汉米尔(Sam Hamill)的帮助。汉米尔作为美国长期致力于优秀诗歌翻译作品出版的铜峡出版社(Copper Canyon Press)创始人,当时已发表数部诗集,在美国诗坛占有一席之地,拥有雄厚的文化与社会资本。汉米尔本人修习禅宗,诗歌生涯也深受中国古典诗人影响,因此决定支持赤松的译诗出版。这成为赤松跻身美国诗歌翻译场域,积累自身资本的重要契机。与汉米尔的结识促成了赤松与铜峡出版社的长期合作,这构成了赤松在美国翻译场域内最初的社会资本。

赤松的文化资本始于他长期的修禅经历。特别是在佛光寺与海明寺期间,诵经鸣钟,三餐茹素基本是赤松和其他僧人的全部日常。他每日打坐冥想,研习书法、禅宗文化与文学典籍。这期间他还在台北的中国文化大学(时称中国文化学院)学习中国艺术与哲学等课程,并曾跟随著名法学家吴经雄学习《道德经》。这段经历为赤松后来的翻译活动建立了最初的文化资本。出于修禅学习的目的,赤松先后翻译了《金刚经》(2001)、《心经》(2004)、《坛经》(2006)与《楞伽经》(2012)等重要中国佛教典籍。多年修行与佛经翻译实践使赤松对于佛教要旨了然于心,相关的文化资本持续累积,并体现在他的译诗实践上。

出于长久积累的佛教文化资本,赤松在注释中指出《寒山诗歌集》(2000)中第82 首《碧涧泉水清》中的“默知神自明,观空境逾寂”描述的是佛教天台宗中名为“止观”的修禅方法,并援引智顗法师《仁王经疏》中对于“止观”修行要义的阐述:“谓无相妙慧照无相境,内外并寂,缘观共空。”他在自己的文化著述《寻人不遇》(2016)中表示寒山此诗正是“止观”禅法的精妙总结。赤松将此句译作silence thoughts and the spirit becomes clear/focus on emptiness and the world grows still(Red Pine,2000:91)。译文将“寂”译作still 不但译出了此时诗人修行的清净之心,更突出了“止观”禅法中的止,即禅定境界。

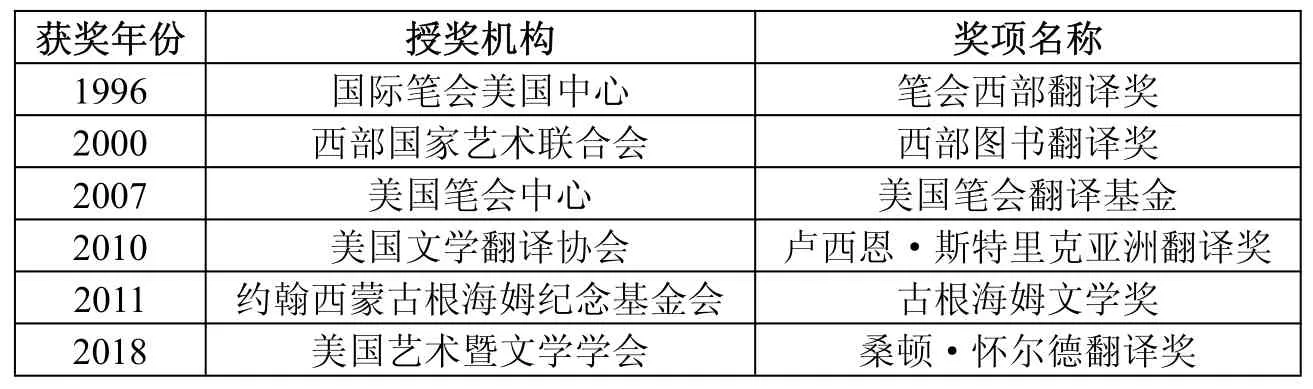

随着《寒山诗歌集》与《石屋山居诗集》的相继成功,赤松在美国文学场域引起了一定注意,他的译诗集也频频获得美国文学与翻译界的重要资助与奖项(见表1)。卢西恩·斯泰克亚洲翻译奖长期致力于表彰优秀亚洲文学作品翻译,特别是禅宗翻译作品。这些资助与翻译奖项使赤松在翻译场域内的文化资本又以制度形式持续增长。

而赤松的旅行文学也大获成功,他的《空谷幽兰》一书甚至一度引发了寻隐热潮,之后又相继出版文化著作近十部,目前已被译作七种语言。这也使赤松得以进一步以客观形式累计其在文学场域内的文化资本。“不同场域之间相互关联”(Bourdieu&Wacquant,1992:109),相邻场域彼此互动影响,赤松在文学与翻译场域中的文化资本相互叠加,并共同作用于翻译场域,促使其之后的翻译作品易于被市场接受,并得以顺利出版,或再版重印。目前赤松的所有翻译诗集均仍在刊印出版。

表1 赤松获奖与受资助情况

2 译诗接受与场域增益

20世纪中期的美国经历了禅宗热对文化文学场域的影响变革。战后美国青年的佛教兴趣在铃木大拙与瓦兹的禅学宣讲与反主流文化思想的精神诉求中迅速增长。包括金斯堡、斯奈德在内的诸多垮掉派作家最终构成了“美国复兴以来影响最为深远的精神文学团体”(Inchausti,2017:2)。以美国加州伯克利和旧金山为中心的湾区涌现出的垮掉一代在小说、诗歌及其他文学作品中表现出对禅宗佛教的认同,在形成禅宗文学这一独特的新文学场域同时,也成为促进禅宗发展和文化深入的催化剂(Prohl,2014:197)。禅宗文化与禅诗因而得以进一步渗透到美国的诗歌场域,促成文学文化的互动与共融,引发了诗学与文化革新。1991年,约翰逊(Kent Johnson)和波伦尼奇(Craig Paulenich)主编,斯奈德作序的《一轮明月下:当代美国诗歌中的佛教》(Beneath a Single Moon:Buddhism in Contemporary American Poetry)出版。编辑这本诗集的初衷源自佛教对于数十位著名美国诗人作品曾经或者正在积极产生的影响,而出乎意料的是受到佛教影响的诗人远远超于设想。佛教诗歌不仅仅是普遍认为的一个值得关注的次级文类,其影响和范围要更广泛也更深刻(Johnson,1991:xv)。汉米尔(Hamill,1989:310)甚至认为,美国诗歌一度出现了禅宗转向。由此可见,禅诗在美国有较强的普及性和流传度,已经拥有相当持续稳定的受众群体。

翻译场域受制于文学场域。“大部分美国诗人心目中禅宗与道家很快被认为是中国诗学的真髓,成为美国诗人所理解的真正中国精神。”(赵毅衡,2013:309)中国古典诗歌的英译文在美国禅宗文学场域下被重新审视,其中的禅意、禅理得到发掘,构建了新的禅诗翻译场域。自1973年以来不断有英译的禅诗选集出版,这些诗集成为了“中国古典诗英译的大传统之一部分”(钟玲,2009:146)。这类禅诗集中的译诗内容涵盖广泛,跨越年代久远。许多诗集收录了中国禅宗确立之前朝代的作品,有些甚至收入《道德经》。诗歌表意的黏合性决定了更具弹性的阐释空间。而禅宗在传入美国的过程中也必然经历了两种文化的碰撞,产生一定的折射与变形。对于何为禅诗并没有完全统一的认识,是否可以归于禅诗具有阐释的主观性,“某些评论家眼中的一首世俗诗,可能其他人看来就是禅宗精神的表达”(Stryk&Takayama,1987:xix)。

早期的童年经历与美国禅宗文化思潮下的浸染,塑造了赤松无意名利,而倾心佛禅的内在秉性,决定了他以禅宗思想为行动指南的处世态度与行事风格。禅修导向与亲近隐逸文化的个人惯习在赤松的翻译实践中得到进一步精炼,细化成为他的译者惯习,体现为翻译活动中对以隐逸诗人,尤其是隐逸禅僧诗为主的译诗选材倾向。禅修惯习影响下的赤松译诗尽管契合战后逐步建立并持续扩大的禅诗翻译传统,却并非完全屈从于主流译诗规范中的选目特征。《寒山诗歌集》、《石屋山居诗》与《韦应物诗选》等收录的大部分译诗都是经由赤松首次译介至英语世界。

著名美国诗人默温(W.S.Merwin)就曾表示自己非常受益于赤松对石屋禅师的诗歌翻译。美国当代诗人、小说家哈里森(Jim Harrison)对《石屋山居诗》也给予了很高的评价,认为石屋禅师在赤松之前没有被翻译过简直不可思议(Baker,2013),并表示自己将此书作为宗教书籍阅读。哈里森2017年最新出版的中篇小说三部曲《古代吟游诗人》(The Ancient Minstrel)中赤松朗诵石屋诗被作为展现主人公精神的重要场景描写,足见石屋诗与赤松作为译者对哈里森的影响。

禅诗的阐释性特征决定了诗歌译介选目在禅诗译者或者选集编者个人惯习影响下的差异性。赤松的译诗选本具有个人禅修惯习影响下的独特性。他在翻译文学场域中不断累积的文化与社会资本提升了在场域内的竞争力,在当下美国的禅诗翻译场域中体现了优势,因而可以被顺利接受。他的译作也因此得以再次参与美国翻译场域,特别是禅诗这一世界文学类型的建构。

四、结语

翻译不只是语言层面的转换,更是一种以译者为中介的社会活动,在译者惯习、资本与所在场域的互动中生成。赤松青年时代正值垮掉的一代和嬉皮士运动高峰,美国的文化场域在二战之后的余波和接踵而至的越南战争中掀起了反抗主流文化与中产阶级价值观的浪潮。赤松与禅宗一见如故,尽管后知后觉,他的社会与个人轨迹却无不体现这股浪潮的推动力。赤松在美国禅宗文化浪潮中形成的禅修惯习深刻影响了他之后的译诗实践,使其译作呈现出显著的禅宗文学特色,成为他的作品进入美国诗歌翻译场域的前提。赤松的文化与社会资本共同构成了他在翻译场域中的竞争力,成为他的译介作品得以被当下美国翻译场域接纳的重要筹码。

尽管与美国垮掉的一代与旧金山文艺复兴运动擦肩而过,赤松与禅宗及中国禅诗的结缘恰巧揭示了赤松的禅译之旅,既是机缘巧合,更是场域、惯习与资本互动下的必然结果。中国古典禅诗在美国作为翻译文学经过赤松等译者的不同阐释,并在译者资本同当下文学文化场域的互动中,在世界文学空间中再生。译文不断更新、充实原有译诗传统的同时,为民族文学走上世界文学舞台,与其他文学形式对话共融提供了更多可能。

注释:

①阿皮亚(Appiah,1993:817)首次提出厚译概念,指“一种学术型翻译,利用注释及相关附注,将文本置于丰富的文化与语言背景”。