数学作业:给儿童的学习涂抹亮丽的“底色”

——一年级数学创意作业的新探索

安徽合肥市嘉和苑小学 夏永立

小学一、二年级不留书面作业,这给许多一线教师带来了教学上的困扰。数学作业,不只是“温故”,让学生在练习中巩固知识,更需要“知新”,激发学生探究数学奥秘的欲望;对于刚入小学的学生,怎样做到“减负提质”,让他们从大量枯燥乏味的作业中解放出来,能够在作业中经历思维的历险、体验创造的快乐、感受到数学的魅力,让他们真正爱上作业,成为教师们需要探索的有价值的课题。因此,笔者对一年级的数学作业进行了创新性探索,试图给儿童的数学学习涂抹亮丽的“底色”。

一、数学作业需要“私人定制”

学生并非空着脑袋走进小学校园,他们已经储备了一定的数学知识,也具备了较强的数学学习能力。更值得一提的是,学生在学习的能力和习惯上存在很大的“差异性”,如果我们还是以统一的作业标准来要求每一个学生,就难以实现个性化的学习,让每一个学生得到有差异的发展,必然会让一些学生入学时就丧失数学学习的兴趣。

笔者认为,不留书面作业,不能一概而论。对于学困生,课后可以辅以少量的书面练习,强化学生对新知的学习。还可以通过课后数字书写的指导,让他们从一年级就养成良好的学习习惯;对于优等生,让他们有更多研究性和实践性的作业,在富有挑战性的作业中,实现数学思维品质的提升,产生对数学学科的“迷恋”。在学生眼中,有兴趣的作业任务,从来就不是一种过重的学业负担,而是一种享受。

可见,一年级的数学作业也需要“私人定制”。教师要深入了解每一个学生的数学学习基础和能力水平,为每一个学生“量体裁衣”,设计不一样的作业单,真正做到“因材施练”。例如,对于识字量多的学生,可以让他们多阅读数学绘本,在“读”中发现和提炼有价值的数学问题;对于识字量少的学生,可以让他们多听一些数学音频,从小培养他们良好的倾听习惯。

在教学中,笔者进行了“作业+”的有意义探索,即让每一个学生在“保底”作业的基础上,自主选择作业量和练习方式,过一种完整、幸福的学习生活。

二、数学作业需要“作品分享”

学生的作业,是他们智慧的结晶,应该成为“作品”。班级里面可以设“作业展示墙”,让每一面墙壁都能够“说话”,为学生提供交流和分享的平台,分享学生们的巧思妙解,展示学生学习的成果,在交流中提升他们的学习能力。

案例:在学习了“得数是10的加法”,让学生尝试用数字卡片拼摆,再将每一种算式记录下来,看谁写的加法算式多。

作品一:9+1=10、7+3=10、5+5=10、4+6=10。

作品二:9+1=10、1+9=10、2+8=10、8+2=10、7+3=10、3+7=10。

作品三:9+1=10、8+2=10、7+3=10、6+4=10、5+5=10、4+6=10、3+7=10、2+8=10、1+9=10。

作品四:0+10=10、1+9=10、2+8=10、3+7=10、4+6=10、5+5=10、6+4=10、7+3=10、8+2=10、9+1=10、10+0=10。

作品五:0+10=10、10+0=10、1+9=10、9+1=10、2+8=10、8+2=10、3+7=10、7+3=10、4+6=10、6+4=10、5+5=10。

以上学生作品,体现了学生之间的思维水平差异。有的学生没有写完整;有的学生记录得非常凌乱;有的学生按照一定的顺序,将所有可能的情况都记录了下来……学生在“比较”中发现自己的不足,不断加工和完善自己的“作品”;在学习同伴的作品时,学会了用欣赏的眼光来审视、尊重别人的研究成果。

学生在解决复杂的数学问题时,笔者让他们尝试画出心中的“数学画”;在学完一个单元时,尝试整理出单元知识结构图,画出“数学知识树”;将自己的巧思妙解记录下来,写成数学日记;亲自制作各种数学创意学具,和同伴一起交换……

学生的作业,不能成为他们个人的“专利”,而应该让学生从小学会分享,在合作交流中共同学习,分享彼此的智慧和经验,才能发挥作业应有的价值。

三、数学作业需要“多元表达”

每一个学生的思维方式不同,有的学生擅长语言表达,逻辑思维能力强;有的学生依赖动手操作,形象思维好。每一个学生都是独特的个体,都有自己的强势智能。对于一年级学生,更需要用多种方式来表达对数学知识的理解,在个性化的表达中,可以丰富学生的体验,加深对数学本质的认识。

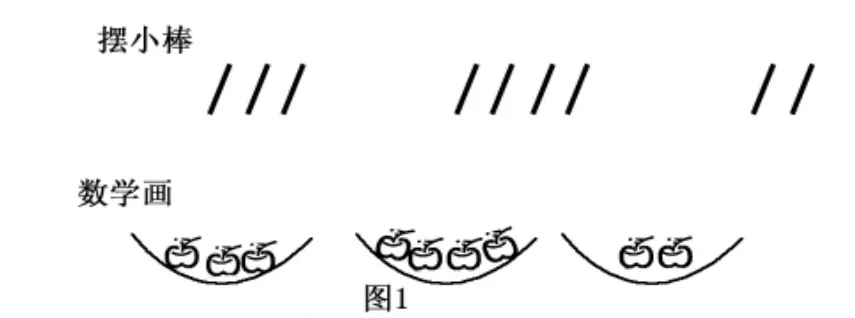

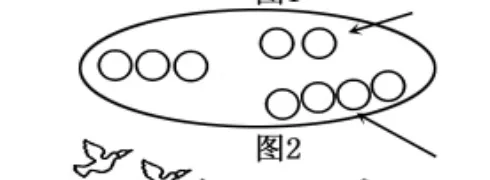

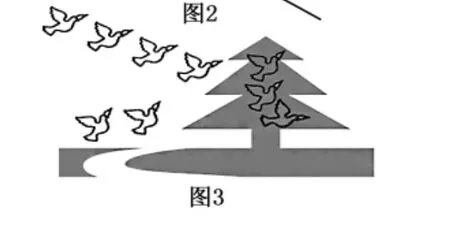

案例:在学习“3+4+2”的计算时,让学生在摆小棒、画数学画、讲故事的数学活动中加深对加法算式的理解,可以达到“举一反三”“触类旁通”之功效,沟通知识的内在联系,实现“结构化”的学习。

讲故事

学生根据这道算式,可以编出很多数学故事。

1.树上有3只小鸟,先飞来了4只小鸟,又飞来了2只小鸟,现在一共有几只小鸟?

2.池塘里有3只鹅,先游来了4只鹅,又游来了2只鹅,现在一共有几只鹅?

3.停车场里有3辆车,先开来了4辆车,又开来了2辆车,现在一共有几辆车?

4.小明有3本故事书,妈妈买了4本故事书,爸爸又买来2本故事书,现在一共有几本故事书?

5.小明栽了3棵树,小芳栽了4棵树,小红又栽了2棵树,一共栽了几棵树?

……

学生应该有选择一种和多种练习方式的权利,在比较中不断深化认识,能够“跳一跳就摘到桃子”。作业,不应该是老师“强加”给学生的,让学生从小就成为解题的“工具”,而应该还给他们自由思考的时间和空间。

四、数学作业需要“学科融合”

学生的作业,不能只是局限在学科范围内,让学生从小就在狭隘的空间中学习,而应该冲破学科的藩篱,具有更广阔的视野。未来的学习,学科的边界会越来越模糊,教师要树立“大作业”观,才能让学生从小就具备未来学习的关键能力和必备品质。

1.数学绘本阅读

数学是“读”出来的。数学阅读能力是一个人学会数学学习的重要素养,低年级就要高度重视。刚入学的学生,由于识字量少,可以推荐他们课外阅读大量图文并茂的数学绘本,激发数学阅读的兴趣,在“读”中发现问题、提出问题、分析问题和解决问题。这样,在幼小的心灵中播下理性思维的种子,为未来的数学学习奠基。

2.数学剧本表演

数学是“演”出来的。在学生心中,数学是“冰冷”的,令人望而生畏。为了让学生一入学就亲近数学,感受到数学也趣味盎然,笔者特意将许多数学知识编成数学相声或小品,让学生课后“表演”,从而加深学生对数学知识的理解。

3.数学手工制作

数学是“做”出来的。一年级学生以动作思维为主,需要借助于许多直观的学具操作才能够真正理解。因此,教师可以开发“数学手工”校本课程,如开设“折纸中的数学”“创意数学学具”“废品巧做数学模型”等创意课,教给学生数学手工制作的方法,让学生课后自制数学学具和数学模型。这样,能激发他们的创新潜能,让智慧在手指尖上“跳动”。

五、数学作业需要“长段意识”

长期以来,许多教师将思维固化在“课时作业”上,缺乏作业设计的“长段意识”,只能是“管中窥豹”。如果我们能够将学生作业的“战线”拉得更长一些,让他们在完成富有挑战性的研究性作业中,不断形成关键性的学习能力,必然会带来一场深层次的“作业革命”。

例如,在一年级的数学学习中,“数的认识”贯穿始终,为了发展学生的数感,可以设计“数说校园”的主题研究作业,在一学年内完成。根据教学进度,在不同的时间段,给学生布置不同的研究任务。这样,将作业自然分解,最后再让学生尝试完成年度数学研究报告。学生在完成“长段作业”中,从小就学会做课题研究,有了不一样的学习格局。

数学作业,应该成为学生学习生涯中一次成长的“历练”,是学生数学学习成长轨迹的记录。让学生乘着“作业”之舟,以数学学习方法为桨,成为真正的“智者”,到达“未来”的彼岸。