心脏运动康复对慢性稳定性心力衰竭患者心功能的影响

李康福 凌红日

近年来由于我国人口老龄化现象越来越严重, 加剧了心力衰竭等心脏疾病的高发, 造成了社会发展的极大负担。根据心力衰竭发展的速度与严重程度, 可分为急性与慢性心力衰竭[1]。在临床上, 运动康复治疗更适用于慢性稳定性心力衰竭患者, 能够改善患者心脏收缩与舒张功能障碍。目前使用最为广泛的康复治疗措施为运动方案, 大量的实践研究表明, 适量的运动可以改善慢性稳定性心力衰竭患者的临床症状, 提高其生活质量, 并降低住院率与病死率, 从而减轻社会负担[2]。本研究主要在于探讨心脏运动康复对慢性稳定性心力衰竭患者心功能的影响, 现具体报告如下。

1 资料与方法

1.1 一般资料 选取2015年6月~2017年6月在本院就诊的60例慢性稳定性心力衰竭患者作为研究对象, 纳入标准:所有患者均符合中华医学会心血管分会制订的慢性稳定性心力衰竭临床诊断标准, 美国纽约心脏病协会(NYHA)分级Ⅱ~Ⅲ级, 心力衰竭症状稳定≥4周。排除标准:致命性心律失常、急性心力衰竭、高度房室传导阻滞、急性心肌炎、有症状的主动脉狭窄、严重肥厚型梗阻性心肌病。将患者随机分为观察组和对照组, 每组30例。观察组患者中, 男16例,女14例;平均年龄(67.64±7.73)岁;病程0.6~2.7年, 平均病程(1.2±0.9)年。对照组患者中, 男15例, 女15例;平均年龄(67.28±7.61)岁;病程0.6~2.8年, 平均病程(1.3±1.0)年。两组患者的性别、年龄及病程等一般资料比较差异均无统计学意义(P>0.05), 具有可比性。

1.2 方法 对照组患者给予正规抗心力衰竭药物治疗, 包括血管转换酶受体拮抗剂或血管转换酶抑制剂、硝酸酯类、利尿剂、β受体阻滞剂等。同时给予患者吸氧、扩血管等治疗操作。观察组患者在对照组治疗基础上联合心脏运动康复治疗, 主要内容:运动以太极拳等有氧运动为主, 以心率作为检验运动强度的标准, 3~5次/周, 运动方式包括热身运动、有氧运动以及整理运动, 每4周为1个疗程, 运动量逐步加大。具体运动方式:①2周内:目标心率为40%~50%储备心率(HRR)[心率(HR)=最大心率(HRmax)-静息心率,HRmax=220-年龄], 热身10~12 min, 有氧运动维持4 min左右, 进行2次, 最后的整理运动为5~10 min, 总运动时间为20~30 min。②第2周~第4周:目标心率为50%~60%HRR,热身时间10~12 min, 整理运动时间与前2周相同, 有氧运动加强到20 min, 总时间维持在30~45 min。第4周~第8周:目标心率60%~70%HRR, 热身时间10~15 min, 有氧运动时间25 min, 整理运动时间 10~15 min, 总时间维持在 45~60 min。在采用运动康复训练的同时, 要根据患者不同运动阶段的心功能水平, 包括心率、血压、心电图、血氧饱和度(SaO2)等指标来判断患者的运动康复效果, 并且结合患者自身特点,制定适当的运动计划, 并由专业的护理人员进行指导和监督,观察患者的康复情况。

1.3 观察指标 通过心脏彩超检查并比较两组患者治疗第0、2、4、8周LVEDD和LVEF等心功能指标。

1.4 统计学方法 采用SPSS19.0统计学软件对数据进行统计分析。计量资料以均数±标准差(±s)表示, 采用t检验;计数资料以率(%)表示, 采用χ2检验。P<0.05表示差异具有统计学意义。

2 结果

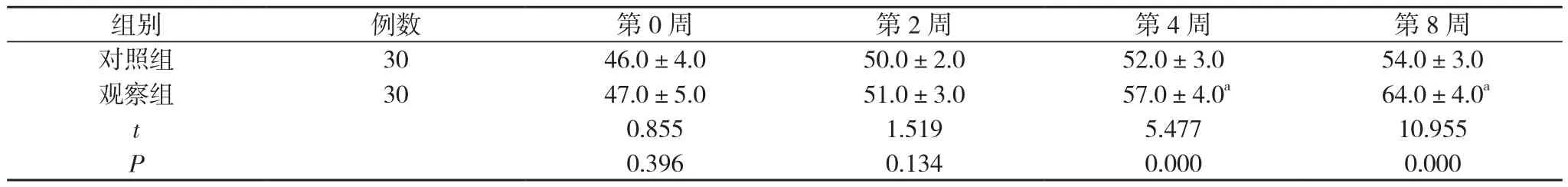

2.1 两组患者治疗第0、2、4、8周LVEF比较 治疗第0、2周, 两组患者的LVEF比较差异均无统计学意义(P>0.05)。治疗第4、8周, 观察组患者的LVEF均明显高于对照组, 差异均有统计学意义(P<0.05)。见表1。

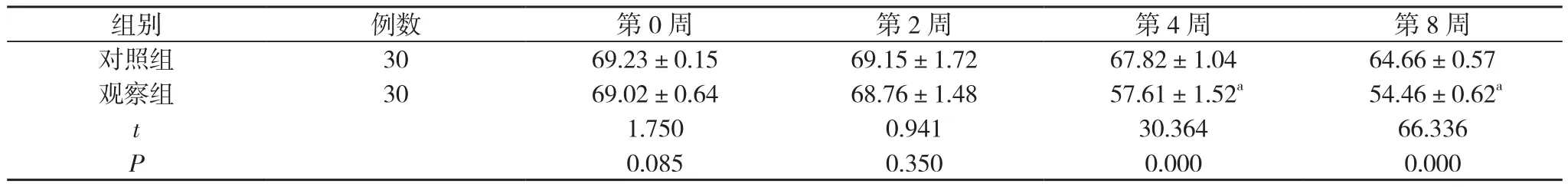

2.2 两组患者治疗第0、2、4、8周LVEDD比较 治疗第0、2周, 两组患者的LVEDD比较差异均无统计学意义(P>0.05)。治疗第4、8周, 观察组患者的LVEDD均明显小于对照组,差异均有统计学意义(P<0.05)。见表2。

表1 两组患者治疗第0、2、4、8周LVEF比较(±s, %)

表1 两组患者治疗第0、2、4、8周LVEF比较(±s, %)

注:与对照组同时间段比较, aP<0.05

组别 例数 第0周 第2周 第4周 第8周对照组 30 46.0±4.0 50.0±2.0 52.0±3.0 54.0±3.0观察组 30 47.0±5.0 51.0±3.0 57.0±4.0a 64.0±4.0a t 0.855 1.519 5.477 10.955 P 0.396 0.134 0.000 0.000

表2 两组患者治疗第0、2、4、8周LVEDD比较(±s, mm)

表2 两组患者治疗第0、2、4、8周LVEDD比较(±s, mm)

注:与对照组同时间段比较, aP<0.05

组别 例数 第0周 第2周 第4周 第8周对照组 30 69.23±0.15 69.15±1.72 67.82±1.04 64.66±0.57观察组 30 69.02±0.64 68.76±1.48 57.61±1.52a 54.46±0.62a t 1.750 0.941 30.364 66.336 P 0.085 0.350 0.000 0.000

3 讨论

我国人口老龄化不断加剧、人们不良生活习惯及不健康生活方式的形成均会引起各种心血管疾病的发生[3]。由于我国心血管疾病具有高发病率、高死亡率等特点, 致使医学领域进行了大量关于心脏疾病治疗的临床试验及研究, 以改变心脏疾病治愈率低的现状。

目前针对心力衰竭患者的治疗方式通常以药物治疗和运动训练为主, 还包括心脏再同步化治疗(CRT)和植入型心律转复除颤器(ICD)等, 而对于慢性稳定性心力衰竭患者而言, 运动康复的疗效更佳[4]。近年来越来越多的临床试验表明, 适度的运动可以改善慢性稳定性心力衰竭患者的症状,改善其心肺功能, 降低住院率和死亡率。心力衰竭运动训练对照试验(HF-ACTION)临床试验表明, 运动训练对相对年轻、NYHAⅡ~Ⅲ级、LVEF≤35%的稳定性心力衰竭患者是有益和安全的[5]。慢性稳定性心力衰竭患者在进行适当的药物治疗时, 再结合适当的有氧运动, 可以改善患者心功能分级、LVEF、LVEDD等指标, 表明心脏运动康复对于慢性稳定性心力衰竭患者具有安全性, 能够产生良好的治疗效果。此外还应该配合康复教育、康复护理等相关方式来提高治疗效果[6]。本研究结果显示, 治疗第0、2周, 两组患者的LVEF、LVEDD比较差异均无统计学意义(P>0.05)。治疗第4、8周, 观察组患者的LVEF均明显高于对照组, LVEDD均明显小于对照组, 差异均有统计学意义(P<0.05)。

综上所述, 在常规治疗基础上采用心脏运动康复治疗慢性稳定性心力衰竭患者, 能够有效提高患者LVEF水平, 改善LVEDD水平, 值得广泛推广应用。