论电影《死亡诗社》中教育的生命性

笔者多次观看《死亡诗社》后,内心的震撼与感动愈益累加,它引导观众对美好的教育理想投以深切的关注和寄望。影片故事发生在1959年美国一所有着百年历史的大学预科学校。当时的美国正与苏联进行军备竞赛,很大强度地将科技发展寄望于基础教育改革。影片中形式丰富的课内外教学教育相比传统教学具有颠覆性意义——它代表一种回溯个体生命的“生命教育”。

生命教育关注生命,聚焦生命意识的觉醒、生存能力的提升、生命价值的实现,其目标是在“学会生存的基础上,引导学生追寻幸福生活”。[1]基廷老师尊重学生生命的特性,遵循其发展要求,注重生命全面、和谐、富有创造性的发展。笔者将基廷老师教育的生命性总结为其课堂的后现代特色和充满生机的诗歌教育。

一、探寻与超越——现代和后现代范式的激撞

现代主义和后现代主义的课程观是现代性与后现代性渗透于课程的结果,现代主义崇尚有序、理性,是线性的、科学的,后现代则具有非线性、模糊性、不确定性的特点,这是两者统括的区别。美国学者小威廉·E·多尔提出后现代主义“没有什么是奠基的,所有的都是关联的。但至少有一个概念看起来是基础的,一个整个范式围绕的概念,没有它,范式也就不存在了——自组织”[2]他明确了自组织“是所有自然科学以及社会科学的真实存在”,发生“自我催化和循环”的“交接点”是自组织生成秩序、实现发展的关键点,并且,“最能将后现代范式与现代范式区别开来的特点,也是对课程最具有影响意义的特点是自组织”。[3]笔者在这部分主要从“自组织”来谈论影片中基廷和以诺兰为代表的传统教育集团在“现代”与“后现代”立场上的抗衡。

上世纪六十年代的美国,“教会开办的教区中学,讲求教学质量与纪律”,“独立中学,主要开设纯理性学术课程,是为升学做准备的学校,甚至有的还采用寄宿制。”[4]威尔顿中学正是一所寄宿制的私立贵族学校。影片开始,校长诺兰在開学典礼上的开场便是“女士们,先生们,知识之光的孩子们”,他自豪地表达了高达百分之七十五的名校升学率是学校办学成功的原因,这一处叙事隐喻着知识理性主义的力量之强大。诺兰代表着“传统教育机构的规训权力”[5],对查理的棍棒体罚、对死亡诗社成员的威逼要挟、对基廷的呵责开除等行为将规训权力发挥到了极致。他反对基廷的教学方式,因循“被检验过”“固定”的课程,学生因此沦为知识的旁观者和被动接受者。麦克尔里斯特显然是欣赏基廷的激情和浪漫情怀的,肯定“自由思想家”,但是怀疑“17岁的自由思想家”,他忽视了学生自身的价值。作为家长的佩里先生通过行使在家庭的话语权和决定权,对尼尔的行为屡屡做出规约和控制。

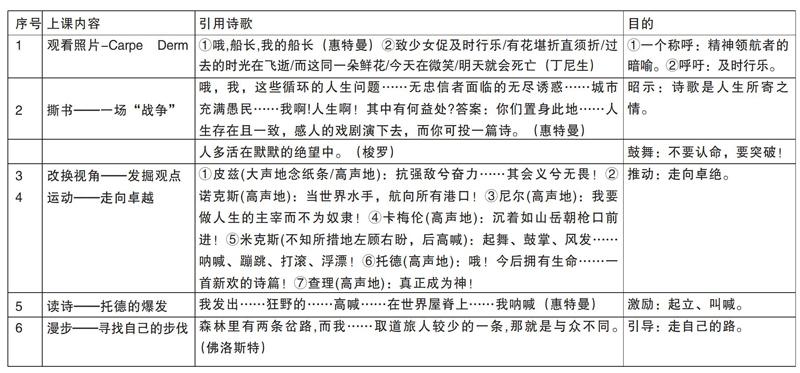

基廷老师在后现代范式还未走进教育领域时,已经作为“异类”对教育奉献着微薄之力。影片中关于他上课的情节有6处,可算作六节课,笔者以表格的形式列出上课的内容及方式等,如表1:

如表1,基廷老师的上课地点有三次在户外,三次在教室,麦克尔里斯特对教室躁动的惊异、校长对庭院走步的不满皆反映了基廷课堂颠覆传统的非同寻常。他打破了空间对身体和思想的束缚,“走出去”,开拓课堂空间,哪怕是在教室,学生的身体也有不同程度的位移。

基廷老师的课堂教学并不以讲授知识为主,而重在对学生观念和方法的引导。对于知识本身,有如怀特海的主张,“不能让知识僵化,而要让它生动活泼起来——这是所有教育核心问题。”[6]他带领学生到教室外厅的“活”教材——那些日日走过却时时忽视的校史资料。他鼓舞学生撕掉论述不当的书页,引导学生“延缓对那一权威的不信任,与教师共同参与探究”,[7]这亦是多尔的教育信条——不接受权威、直面真理、搭建对话。

基廷老师在教学形式上,善于“自我坎陷”,走下高高的神坛,冲脱教师权威。他善于组织“游戏”,足球场上边高喊诗歌边运动的活动为诗歌的生活化创设了有趣的情境;直立于桌子上发现新的视角是对欣赏方式的引导。师生的有效参与和互动使学生的反映与他们在化学课、拉丁语课、化学课上的表现大相径庭。

学生、基廷老师和知识共同构成了开放、互动和生成的整体。教师成为“平等者中的首席”,其价值得以重建,“从外在于学生情景转化为学生情境中的一个组成部分。”[8]知识不再是静态稳固的,传授方式不讲求精确的逻辑分析,而是保持主体间的对话,通过隐喻和描述性的方法去体验式地发展;学生不再是旁观者和被动的接受者,而是在特定情境中发生认知结构的变化,成为主动的意义建构者。以上三者间联结成的整体为自组织的发生提供了环境,开放的系统接收干扰,“只有当干扰、问题、混乱出现时——当系统尚未确定,需要继续运行以达成再确定时——系统才会进行自组织”,[9]而现代主义范式的课堂的封闭性排斥干扰,尤其是教师的权威阻遏了系统的运动,这就是后现代课程观范式区别于现代的关键。

如柏拉图所说的,学习不是回忆,是神启,记忆作为掌握或者未掌握知识,其存在是潜在的,只有刺激、引诱才能使它成为现实。在教育领域中后现代范式能够更好地引导教育回到生命本身。

二、回归与寄望——诗歌和性灵的求索

正如怀特海所说的“从文学欣赏中感受到乐趣才是至关重要的。”[10]人类是符号的动物,诗歌作为语言的艺术,以其丰沛的情感、润泽的笔触、优美的节奏引导人向外理解世界,向内省视自身。

影片包含丰富的诗教活动,集中体现在基廷老师的六次课和死亡诗社的三次聚会,人物频繁引用诗歌,笔者整理如下表2:

笔者多次观看《死亡诗社》后,内心的震撼与感动愈益累加,它引导观众对美好的教育理想投以深切的关注和寄望。影片故事发生在1959年美国一所有着百年历史的大学预科学校。当时的美国正与苏联进行军备竞赛,很大强度地将科技发展寄望于基础教育改革。影片中形式丰富的课内外教学教育相比传统教学具有颠覆性意义——它代表一种回溯个体生命的“生命教育”。

生命教育关注生命,聚焦生命意识的觉醒、生存能力的提升、生命价值的实现,其目标是在“学会生存的基础上,引导学生追寻幸福生活”。[1]基廷老师尊重学生生命的特性,遵循其发展要求,注重生命全面、和谐、富有创造性的发展。笔者将基廷老师教育的生命性总结为其课堂的后现代特色和充满生机的诗歌教育。

一、探寻与超越——现代和后现代范式的激撞

现代主义和后现代主义的课程观是现代性与后现代性渗透于课程的结果,现代主义崇尚有序、理性,是线性的、科学的,后现代则具有非线性、模糊性、不确定性的特点,这是两者统括的区别。美国学者小威廉·E·多尔提出后现代主义“没有什么是奠基的,所有的都是关联的。但至少有一个概念看起来是基础的,一个整个范式围绕的概念,没有它,范式也就不存在了——自组织”[2]他明确了自组织“是所有自然科学以及社会科学的真实存在”,发生“自我催化和循环”的“交接点”是自组织生成秩序、实现发展的关键点,并且,“最能将后现代范式与现代范式区别开来的特点,也是对课程最具有影响意义的特点是自组织”。[3]笔者在这部分主要从“自组织”来谈论影片中基廷和以诺兰为代表的传统教育集团在“现代”与“后现代”立场上的抗衡。

上世纪六十年代的美国,“教会开办的教区中学,讲求教学质量与纪律”,“独立中学,主要开设纯理性学术课程,是为升学做准备的学校,甚至有的还采用寄宿制。”[4]威尔顿中学正是一所寄宿制的私立贵族学校。影片开始,校长诺兰在开学典礼上的开场便是“女士们,先生们,知识之光的孩子们”,他自豪地表达了高达百分之七十五的名校升学率是学校办学成功的原因,这一处叙事隐喻着知识理性主义的力量之强大。诺兰代表着“传统教育机构的规训权力”[5],对查理的棍棒体罚、对死亡诗社成员的威逼要挟、对基廷的呵责开除等行为将规训权力发挥到了极致。他反对基廷的教学方式,因循“被检验过”“固定”的课程,学生因此沦为知识的旁观者和被动接受者。麦克尔里斯特显然是欣赏基廷的激情和浪漫情怀的,肯定“自由思想家”,但是怀疑“17岁的自由思想家”,他忽视了学生自身的价值。作为家长的佩里先生通过行使在家庭的话语权和决定权,对尼尔的行为屡屡做出规约和控制。

基廷老师在后现代范式还未走进教育领域时,已经作为“异类”对教育奉献着微薄之力。影片中关于他上课的情节有6处,可算作六节课,笔者以表格的形式列出上课的内容及方式等,如表1:

基廷老师共引用诗歌6次,沃尔特·惠特曼的诗句出现了3次。惠特曼对生活的热爱和敏锐,对自由的渴盼和追逐,何不就是基廷的写照呢?他的气质里有惠特曼其人其诗的踪迹。诗歌中“船长”这一称谓是精神领航者的暗喻,也是基廷在整部电影中对学生的意义——一位引领自由和守护心灵的“船长”。他对诗歌知识的教育亦是开放自由的,带领学生参观逝去先辈的照片而使其获得珍惜时光的教诲、撕掉书本教条的理论寻求自我的解读、站在桌子上期待不同的视角、将运动视为推动人“走向卓越的良机”、用爆发的呼喊唤醒被压抑的内心、从漫步中寻找自己的节奏,每一项活动、每一处诗句无不是对生命价值的重估和自我意义的探寻。

学生接受并爱上基廷老师,开拓性地重新开始了死亡诗社的神话,亨利·戴维·梭罗的诗句——“我到森林里刻意要生活,活得深刻并吸取人生的精髓,逐退一切非人生的东西,当我死亡将至时,才不致于懊悔未曾活过”——再次响彻山洞。师生之间的交流不再局限于课堂,而是用共同信仰的诗句达成心灵的互通。正如苏霍姆林斯基曾说过的:“学校里的学习不是毫无热情地把知识从一个头脑里装进另一个头脑里,而是师生之间每时每刻都在进行的心灵的接触。”[11]诗歌使这一教育信条得以实现。

第四次课使诗歌融入了生活和生命,成为学生蓄势待发时的庄严宣誓,当他们大声地将这些简省有力的文字呼喊出来时,诗歌便与生命产生了联系,它给人勇气,催人奋进。尼尔与父命抗争的勇气是否来自于这句“我要做人生的主宰而不为奴隶”呢?托德高喊的“哦!今后拥有生命……一首新欢的诗篇”也许正是他解放自我路上的一次导航;查理的“真正成为神”正是他反叛性格的写照。运动让人体验被推至极限的快感,此时高喊出来的诗歌像是鼓舞士气的号角,短短的几个字因为声音和行动被赋予了更深刻的体验和理解。

基廷的教育展现了诗歌与教育的合一性,“一首真正的诗,是纯粹经验的居所,它赋予独一性的纯粹经验以独一性的语言形式,如同一次不可重复的筑造。真正的教育也是一种筑造,它給予个体一个安置身体和灵魂的独一居所,也就是他独有的经验方式(包括人之、情感和意志方式),他的人格或个性。”[12]。

剧终,基廷构建的教育乌托邦还是以尼尔的死亡为标志幻灭了,但是,精神永流传,“所谓‘乌托邦精神,是人类对超越现存状况的价值理想不懈追求的精神。乌托邦精神是人的根本精神。”[13]基廷老师用非同一般的教育引导人生、用诗歌的光热照亮生命,这是一条少有人走的野径,虽然并非全是坦途,并非全然合理,但它一定是通往光明的。教育是什么?是“忘记了课堂上所学的一切,剩下的才是教育”。[14]影片最后,一个个踩上书桌、坚定地挺身而出的身影像是崛起的灵魂,这便是基廷老师馈赠给他们的“剩下”的教育,这是真正触发人心、激活性灵的教育,它唤醒心灵、指引生命再次启程。

参考文献:

[1]肖川,陈黎明.生命教育:内涵与旨趣[J].湖南师范大学教育科学学报,2013,12(04):30-36.

[2][3]小威廉·E.多尔.后现代课程观[M].王红宇,译.北京:教育科学出版社,2015:163.

[4]王天一,夏之莲,朱美玉.外国教育史(下册)[M].北京:北京师范大学出版社,1993:104.

[5]武立红.从福柯的权力观论《死亡诗社》中的权力斗争[J].外国文学评论,2012(01):216-223.

[6]怀特海.教育的目的[M].庄莲平,王立中,译.上海:上海文汇出版社,2012:9.

[7]小威廉·E.多尔.后现代课程观[M].王红宇,译.北京:教育科学出版社,2015:165.

[8]张文军.后现代教育思想述评[D].上海:华东师范大学博士论文,1997.

[9]小威廉·E.多尔.后现代课程观[M].王红宇,译.北京:教育科学出版社,2015:168.

[10]怀特海.教育的目的[M].庄莲平,王立中,译.上海:上海文汇出版社,2012:77.

[11]瓦·阿·苏霍姆林斯基.给教师的建议(下)[M].杜殿坤,译.北京:教育科学出版社, 1981: 181.

[12]一行.论诗教[M].北京:北京大学出版社,2010:18.

[13]冯建军.生命与教育[M].北京:教育科学出版社,2004:27.

[14]周国平.生命的品质[M].武汉:长江文艺出版社,2012:60.

[注:本文关于电影剧本的内容(对话、诗歌、人名等)均引于许颖.死亡诗社[J].当代电影,1994(01):100-122.]

李娜,湖南师范大学文学院,硕士,研究方向:课程与教学论(语文)。