公共政策研究的范式变迁及其超越

李文钊

公共政策研究离不开哲学思考,其范式变迁反映了哲学思想的演变。自从拉斯韦尔倡导政策科学以来,公共政策研究的主导范式是实证主义哲学,它主张用科学方法对政策进行探索。[注]① Lasswell, H.D.“The Policy Orientation”.In D.Lernerand H.D.Lasswell(eds.).The Policy Sciences: Recent Developments in Scope and Method. Stanford: Stanford University Press, 1951,pp.3-15.40多年后,以詹多梅尼科·马约内(Majone,G.)和弗兰克·费希尔(Fischer,F.)为代表的公共政策研究者主张“论证转向”,倡导后实证主义分析范式,用协商、话语、说服等方式对政策进行探索。[注]② Majone, G.Evidence,Argument, and Persuasion in the Policy Process.New Haven: Yale University Press,1989; Fischer, F., & Forester, J.The Argumentative Turn in Policy Analysis and Planning.Durham: Duke University Press ,1993.从政策科学到论证转向代表了公共政策研究范式变迁,其核心是实证主义哲学向后实证主义哲学转型,背后是对什么是政策过程中的“事实”以及如何认知这些“事实”的理论变革。

通过引入本体论讨论,可以更好地聚焦范式之间的根本性差异,理解不同范式之间实现融合的尝试,这为未来的政策研究指明了方向。本文首先通过对政策过程中事实的讨论,提出一个理解公共政策研究范式变迁的统一框架;其次对政策科学研究的核心思想进行简要总结,分析它对于政策过程的“两种知识”的贡献,并指出存在的缺陷;再次对论证转向的起源和核心观点进行分析,讨论其不足;随后对不同范式之间融合的主要路径进行分析,这是不同范式统一性追求的尝试;最后指出公共政策研究应该多样性范式并存,针对不同的政策问题寻找不同范式,多样性是研究活力的保障和基础。

一、政策过程中的事实:实证主义的事实,还是建构主义的事实?

公共政策研究是对政策过程的探究,它类似于“盲人摸象”,不同探究者根据自身的感受会得出不同结论。与盲人摸象相比,社会科学研究者还带着不同的“视角”来看待自己感知的现象,这使得人们对于政策过程的认识分歧加大。这意味着,学者们所感知的“大象”不一样,看待“大象”的视角也不一样,双重差异性使得对政策过程有完全不同的理解和认知。从哲学本体论的视角看,学者们有关政策过程研究的重大分歧主要来源于对政策过程的事实看法差异,以及由此所导致的认识论和方法论偏见。

公共政策研究作为一种认知活动,它受到对于“什么是政策过程的事实”这一认识的影响。对于政策过程的事实,至少有两大分歧,即实证主义的事实和建构主义的事实。实证主义哲学认为政策过程中的事实是一种客观存在的事实,研究者通过对这些事实的观察、研究和分析,可以发现其中蕴含的规律,所有规律都必须经受经验检验才能够称为规律。这一观点应用于公共政策研究构成了政策科学研究范式,拉斯韦尔作为政策科学的鼻祖,他是这一范式的坚定倡导者和拥护者。建构主义哲学认为政策过程中的事实是一种社会实在,这种事实需要依靠参与者认知存在,它是一种不同于客观本体论的主观本体论,属于社会本体论范畴。[注]Tuomela, R.Social Ontology: Collective Intentionality and Group Agents.Oxford: Oxford University Press,2013.这一观点应用于公共政策研究构成了论证转向研究范式,詹多梅尼科·马约内是始作俑者,而弗兰克·费希尔对于论证转向的传播、扩散和深入研究发挥了关键而重要的作用。

哈耶克(Hayek,F.A.)很早就认识到实证主义哲学的事实不同于建构主义哲学的事实,建构主义哲学的事实包含着人类的思考,从某种程度上看,“在社会科学中,事情是人们所想象它们是那样的事情”[注]。因此,社会科学的事实都是按照类型化方式来组织,属于目的论概念,包含着目的、拥有目的的个人以及实现目的的手段。对于实证主义的事实与建构主义的事实,哈耶克用一个形象的比喻进行了总结,他指出:“在自然的世界中,我们从外部看,在社会的世界中,我们从内部看。与此同时,在考虑自然世界时,我们的概念是有关事实的,并且要使得我们的概念适应事实,而在考虑社会世界时,我们很多熟悉的概念本身是社会构造的材料。”[注]Hayek, F.A.“The Facts of the Social Sciences”.Ethics, 1943,54(1):3,13.事实上,社会本体论只是对社会科学的事实进一步延伸,突出了事实本身的主观性,这也是主观本体论的主要观点。在主观本体论中,制度性事实是发展最为完成的理论,它强调制度创造制度性事实,如总统制创造总统这一制度性事实。[注]Searle, J.R.“What is an Institution?”.Journal of Institutional Economics, 2005,1(1): 1-22.

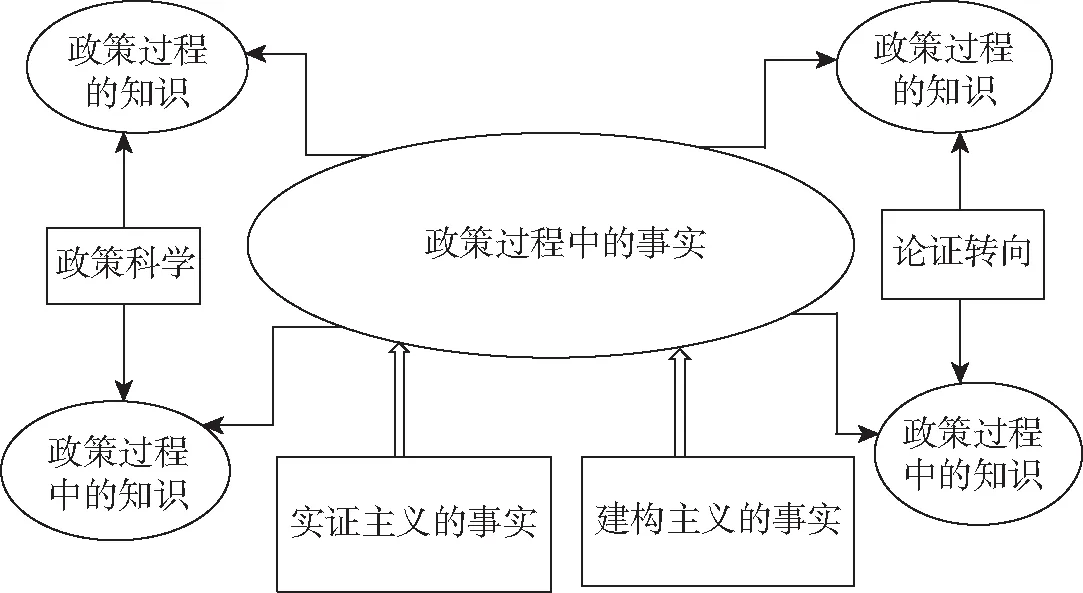

这些有关事实的本质不同观点最终影响了研究者对于政策过程的认知,形成了政策过程的不同理论和研究范式。对于政策过程中事实的认知,可以借鉴拉斯韦尔(Lasswell,H.D.)有关“政策过程的知识”和“政策过程中的知识”,对知识进行分类,形成公共政策研究的谱系。[注]Lasswell, H.D.“The Emerging Conception of the Policy Sciences”.Policy Sciences , 1970(1): 3-14.政策过程的知识是有关政策过程如何运行的知识,它是所有公共政策共享的过程。例如,韩博天(Heilmann,Sebastian)在讨论中国发展经验时,就将之归结于独特的政策过程,这一政策过程的特征是从地方实验、推广和上升到全国政策的过程。[注]Heilmann, Sebastian.“From Local Experiments to National Policy: The Origins of China’s Distinctive Policy Process”.The China Journal ,2008,59(59): 1-30.政策过程中的知识是有关具体政策设计和解决方案的知识,它属于实质性公共政策范畴,不同政策领域存在不同的政策知识。例如,哈佛大学教授拉杰·切蒂(Chetty,Raj.)在讨论行为经济学对公共政策的影响时,就分析了如何利用行为经济学对退休储蓄、劳动力供给和邻居选择等具体政策设计和新政策工具选择的重要贡献,这些就属于政策过程中的知识范畴。[注]Chetty, Raj.“Behavioral Economics and Public Policy: A Pragmatic Perspective”.American Economic Review, 2015, 105(5 ): 1-33.图1对政策过程中的事实、引发的范式争论及其知识探究进行了概括和总结。

图1 基于本体论的公共政策研究范式变迁框架

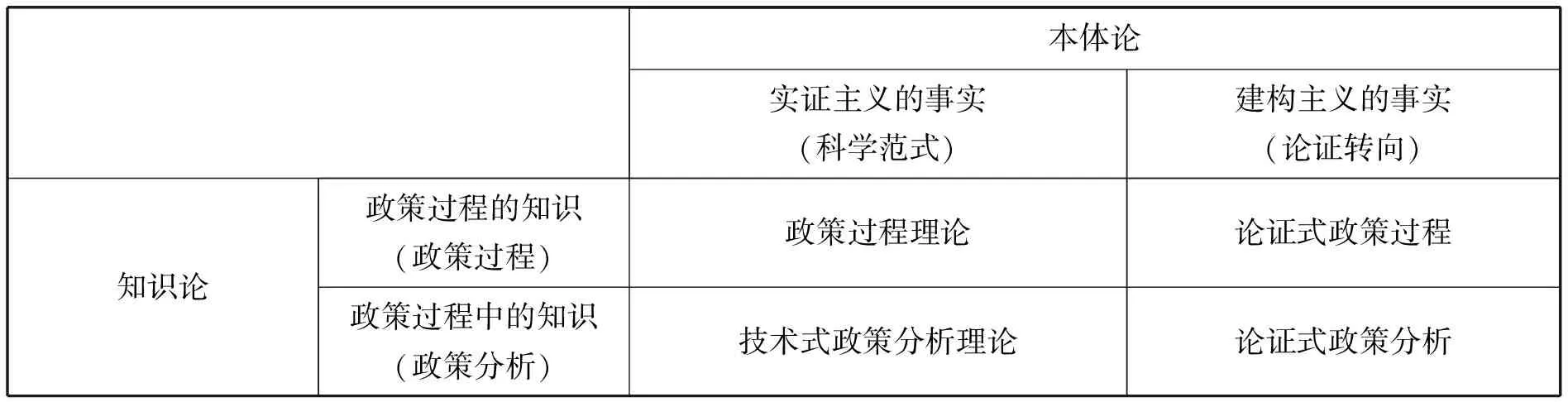

公共政策研究可以根据本体论的类型和知识的类型,划分为四种类型的研究(见表1)。

表1 公共政策研究的类型

根据政策科学的范式,公共政策研究可以区分为政策过程理论和技术式政策分析理论,前者探讨一般性政策过程是如何产生的,这主要依赖于拉斯韦尔所提出的社会和心理科学,后者探讨如何为政策过程提供知识,这主要依赖于拉斯韦尔所提出的所有其他科学。论证转向是对政策过程中实证主义事实的挑战,突出了政策过程的“沟通实践”,该理论对技术式政策分析进行了批判,指出政策分析不可能完全按照科学逻辑,而是一个论证和说服的过程,话语在政策分析中发挥关键作用,因此论证转向又被称之为话语途径。公共政策研究基本上在政策科学范式和论证转向范式之下,围绕着政策过程和政策分析两大知识谱系展开,形成了四个子类型的研究图景。

随着政策科学与政策论证争论的加剧,很多学者开始尝试进行融合,目前的一个主要思路是将对方作为一种特殊情况来纳入自身的分析框架之中,这也促进了各自范式的发展。接下来,笔者将分别对政策科学范式、论证转向范式和范式间融合进行分析,并对未来发展趋势进行展望,提出中国政策过程研究的建议。

二、政策科学的兴起及其局限

通常认为,政策科学起源于拉斯韦尔于1951编辑出版的《政策科学:范围与方法的最近发展》一书,拉斯韦尔也被称为政策科学的鼻祖。其实,拉斯韦尔对于政策科学的设想和主张,最早可以追溯到1943年。在这一年,他系统地提出了有关个人政策目标、政策科学机构和政策领导人培训的全国机构的设想,这些设想以个人备忘录的形式体现。[注]Lasswell, H.D.“On the Policy Sciences in 1943”.Policy Sciences, 2003,36(1) : 71-98.如果以1943年作为政策科学产生的起点,经过多年的发展,政策科学分析逐步成为一门较为成熟的学科。

(一)拉斯韦尔的政策科学设想

对于政策科学的总体设想,拉斯韦尔希望致力于道德、科学和政策的融合,并且将人类尊严作为政策科学的最高追求目标。对于政策科学的系统理论,拉斯韦尔认为:“政策科学包含社会和心理科学;大体上,所有提供了在政府、商业和文化生活中做出重要决策的事实和原则的科学”[注]Lasswell, H.D.“On the Policy Sciences in 1943”.Policy Sciences,2003,36(1):74.。拉斯韦尔1943年的政策科学设想在1951年的《政策取向》一文中得到系统阐述,他强调使用政策来整合现有的学科分工,提出了建构基于政策研究的学科设想,并将这一学科定义为“对政策的科学研究”,并用“政策科学”来指称这一学科。关于政策学科任务的界定,拉斯韦尔指出:“我们应该意识到政策过程本身是一个适合的研究对象,这主要是因为我们需要提高决策的理性程度。政策取向正在发展过程之中,它是要跨越现有分工。这一取向有两方面任务:一部分是指向政策过程,另一部分是政策的智力需求。第一个任务是需要使用社会和心理学研究方法来发展一个政策形成和执行的科学。第二个任务需要跨越社会科学和心理学的边界,提升对政策制定者有用的信息和解释的具体内容。”[注]Lasswell, H.D.“The Policy Orientation”.In D.Lerner,and Lasswell H.D.(eds.).The Policy Sciences: Recent Developments in Scope and Method.Stanford: Stanford University Press, 1951, p.5.

对于政策科学的这两项任务,拉斯韦尔将之概括为“政策过程的知识”和“政策过程中的知识”[注]Lasswell, H.D.“The Emerging Conception of the Policy Sciences”.Policy Sciences , 1970(1): 3-14.。在拉斯韦尔的设想中,政策过程的这两种知识具有内在逻辑一致性,两者之间相互促进,共同推进政策本身的科学性,尤其是知识与政策有效结合,使得知识真正服务于实践和问题解决,这也是“政策科学”不同于“政治科学”的主要方面。不过,拉斯韦尔有关“政策过程的知识”和“政策过程中的知识”相互融合的思想并没有得到很好的贯彻,而是以政策过程理论和技术式政策分析两个独立的研究领域展开,形成了各自的话语体系,两种知识并没有得到很好整合。

(二)萨巴蒂尔的政策过程理论

以科学的方式对政策过程的知识进行探索,有影响力的主要倡导者是萨巴蒂尔(Sabatier),在他的推动下发展了以政策过程理论作为标签的研究领域。在萨巴蒂尔看来,政策过程涉及一些较为复杂的要素,理论模型的目的是对复杂的政策世界的简化。为了简化复杂的政策世界,萨巴蒂尔提出了两种不同策略,通过常识或科学来认知。他比较赞同使用科学的策略来认知政策世界,认为:“科学的基本本体论假设在于一组较少的关键关系可以解释令人困惑的复杂现象。”[注]对于科学的特征,萨巴蒂尔总结了四个基本属性,即:“(1)数据获取和分析的方法应该以相当公开的方式呈现,以方便它们能够复制;(2)概念和命题应该被清晰定义和具有逻辑一致性,并且应该产生可以被经验证伪的假设;(3)命题应该尽可能一般化,并且能够处理一定程度的不确定性;(4)方法和概念应该能够被有意识地被该领域专家批评和评估。”[注]Sabatier, P.A.Theories of the Policy Process.Boulder,CO: Westview Press, 2007,p.5.

在上述问题与标准的指引下,萨巴蒂尔提出了自己的倡导联盟框架,并将多源流理论、间断—均衡理论、制度分析与发展理论、政策反馈理论、叙事式政策框架、政策创新与扩展等有潜力的政策过程理论编辑出版,促进不同政策过程理论之间交流与学习,使得政策过程成为一个研究领域,也是公共政策研究中增长最快的领域之一。[注]Sabatier, P.A.Theories of the Policy Process.Boulder, CO: Westview Press, 2007; Sabatier, P., & Weible, C.(eds.).Theories of the Policy Process.Boulder, CO:Westview Press, 2014.拉斯韦尔对于政策科学的设想,尤其是用科学方法对政策过程进行研究,在萨巴蒂尔的推动之下取得了长足进展。多样性的政策过程框架,使得学者们有更多的选择去理解政策变迁,探究政策是如何发生变迁的这一根本性问题。

(三)技术式政策分析

以科学的方式对政策过程中的知识进行探索,形成了以政策分析为标签的知识谱系,其核心是定义政策问题,并提供解决问题的方法与路径。由于这些知识谱系大多以理性作为分析基础,被论证转向的研究者称为技术式政策分析。[注]Fischer, F., & Forester, J.The Argumentative Turn in Policy Analysis and Planning.Durham: Duke University Press,1993.韦默和瓦伊宁对理性主义模式的分析步骤进行了总结,将之概括为七个基本步骤,如理解问题、选择并解释相关的目标和限制、选择解决方法、选择评价标准、说明备选政策、评价、推荐行动。[注]戴维·L·韦默、艾丹·R·瓦伊宁:《公共政策分析理论与实践》,北京,中国人民大学出版社, 2013。

詹多梅尼科·马约内认为传统的政策分析方法可以概括为“决定主义”,并将其形象概括为少数几个政治行动者在一些有限政策方案内进行算计式选择(Calculated Choice)[注]。为了理性决策,政策制定者需要陈述政策目标、列出实现政策目标的替代方案、评估替代方案的结果、选择最大化净收益的方案。马约内认为,“决定主义”存在一些局限性,主要包括:它以单一行动者作为决策的基础,但是一旦涉及多个行动者并且有冲突目标时,就存在适用性难题;它将所有政策问题等同于选择问题,但是两者之间存在很大差异,政策有时涉及不决策,以及需要很长时间才能够进行决策;它过多对结果进行关注,缺乏对决策过程的重视;它对于政策过程中正当性、论证和说服关注不够,政策选择涉及对不同人员的说服,它们在政策辩论中发挥着重要角色。

三、论证转向及话语途径的产生

政策过程的“论证转向”的先驱者是詹多梅尼科·马约内,他首次系统阐述了论证在政策过程中的作用,强调政策分析所具有的“论证”功能,以及政策分析在公共审议中的作用,为政策研究提供了新的视角。[注]Majone, G.Evidence, Argument, and Persuasion in the Policy Process.New Haven: Yale University Press,1989, p.12.而促进整个政策过程研究的“论证转向”,使得“论证转向”成为政策分析的一种重要方法、分析范式和研究领域的首倡者当属弗兰克·费希尔,他先后两次编辑“论证转向”的学术著作,将“论证转向”中一些重要和有代表性的分析路径进行集中呈现,成为倡导“论证转向”的标志性学者和旗帜性人物,他在促进“论证转向”学术共同体的形成中发挥了关键作用。[注]Fischer, F., & Forester, J.The Argumentative Turn in Policy Analysis and Planning.Durham: Duke University Press , 1993;Fischer, F., & Gottweis,H.The Argumentative Turn Revisited: Public Policy as Communicative Practice.Durham: Duke University Press,2012.

(一)论证、说服与政策分析

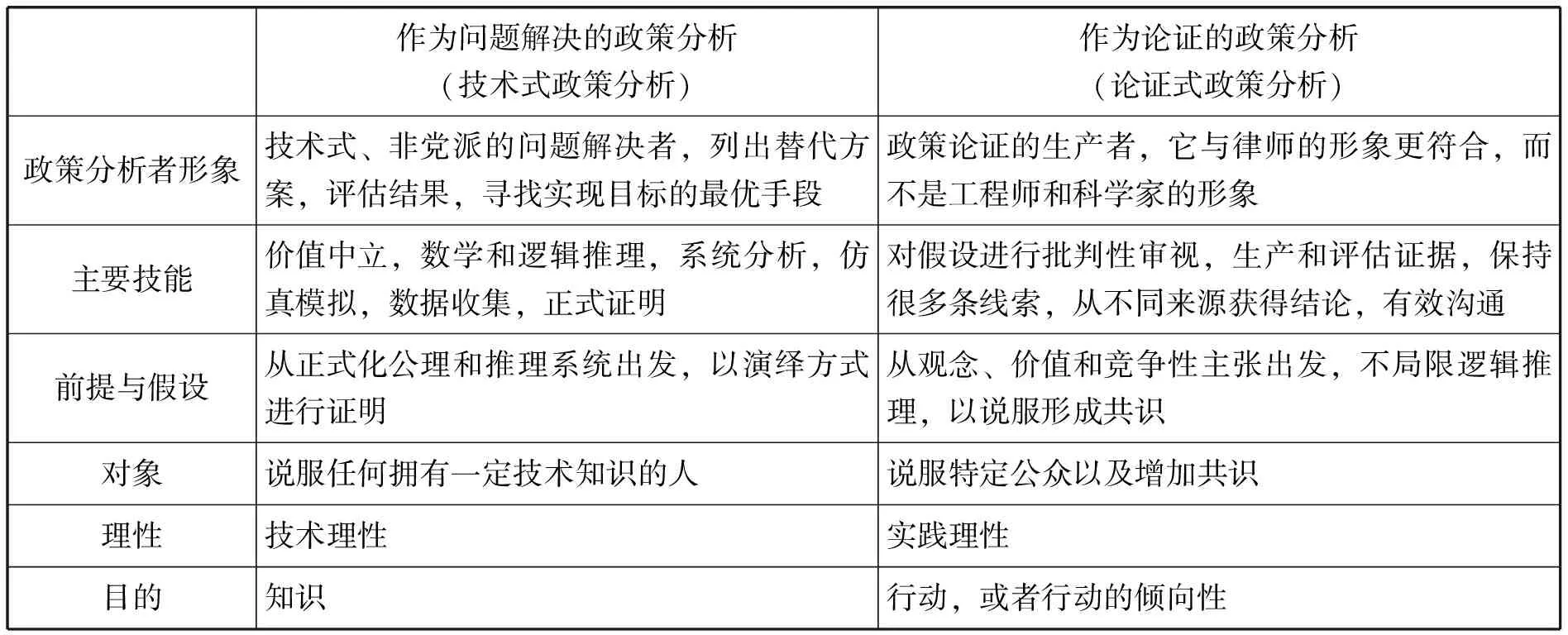

马约内认为可以借鉴古希腊式的辩证法来对政策过程进行研究,重新发挥论证和说服的作用。[注]这一辩证法以一套批判式对话技术为基础,其核心特征不是推理,而是推理的前提和假设,以及这些推理的适用情景。马约内认为古希腊的辩证法观点与讨论政策分析在公共审议中的作用具有内在一致性,他认为辩证法提供了一种新的视角来理解政策分析,不同于教科书式的作为“决定主义”的政策分析。对此,他将政策分析与辩证法之间内在逻辑关系概括为:“像辩证法,政策分析通常开始于合理假设,拥有竞争性和相互转换的观点,而不是从无可争议的原则或事实出发。像辩证法,它不产生正式证明,而是产生说服性主张。辩论家和分析者共同面临的关键问题是硬事实不能够获得时如何将合理的推理建立在价值或观点基础之上。最后,像辩证法一样,政策分析通过批判、倡议和教育来对公共审议贡献力量。”[注]Majone, G.Evidence, Argument, and Persuasion in the Policy Process.New Haven: Yale University Press,1989,p.6,pp.6-7.这些观点和想法重新定义了政策分析的角色与使命,也提出了不同于技术式政策分析的新方法,它强调政策分析不仅仅是客观知识的发现过程,更为重要的是对话、协商和共识形成过程(见表2)。

表2 政策分析范式比较

表格来源:作者根据马约内的阐述进行整理。

(二)政策研究的“论证转向”

弗兰克·费希尔和约翰·福雷斯特在借鉴马约内和斯通的研究基础之上,编辑了《政策分析与规划的论证转向》一书,进一步明确了政策分析与规划中的论证属性。[注]Fischer, F., & Forester, J.The Argumentative Turn in Policy Analysis and Planning.Durham: Duke University Press, 1993; Stone, Deborah A.Policy Paradox: The Art of Political Decision Making.Vol.13.New York: W.W.Norton & Company, 1997.他们从哲学研究中“语言转向”出发,提出了政策分析与规划的“论证转向”。在他们看来,政策分析与规划的“论证转向”起源于一个语言的问题,即如果语言不仅仅是对现实的描述或再现,而首先会对我们的观念进行塑造,那么会导致什么问题?与语言的双重作用相同,政策分析与规划同样存在观念塑造,即:“如果分析者再现政策和规划议题必须会涉及有关因果关系与责任、合法性与权威、利益、需求、偏好、价值和义务等假设,那么政策与规划的语言不仅对议题进行描述,而且还建构议题。”[注]简而言之,他们将这一核心洞见总结为:“政策分析与规划是论证的实践过程。”[注]

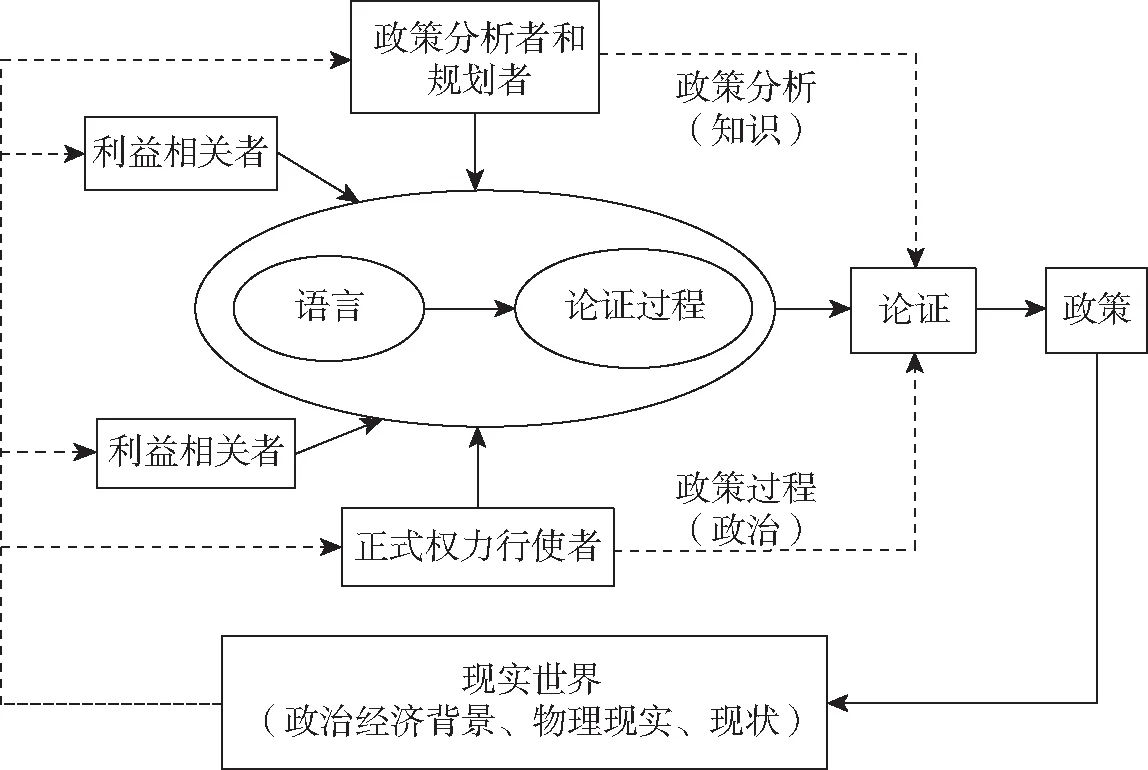

与此同时,他们认为政策过程也是一个“论证过程”。对此,他们借鉴了斯通的政策悖论和政治理性的观点,认为:“政策制定过程是一个持续的话语斗争过程,这些话语斗争围绕社会分类标准、问题类型的边界、共同经验的主体间解释、问题的概念框架、对指导人类创造共享信仰以激励人们行动的观点的界定。这些话语斗争不仅仅涉及修辞操纵。政策和计划的制度化、程式化修辞会影响问题选择与问题分析、组织认同和行政战略、公共准入和公共理解。”[注]Fischer, F., & Forester, J.The Argumentative Turn in Policy Analysis and Planning.Durham: Duke University Press, 1993,p.1,p.2,p.2.通过将语言与论证过程放入中心,分别增加政策分析者和规划者,以及正式权力行使者,就可以形成一个基本“论证转向”的政策分析与政策过程(见图2)。

图2 政策分析与政策过程的论证转向

从图2可以看出,政策分析是一个论证过程,它强调政策分析者和规划者通过语言形成政策论证,这一论证是关于现实政策世界的主张。这说明,政策分析者在供给“政策过程中的知识”时,它不可避免地将主观价值、态度和观点带入政策分析过程中,政策分析是一个说服与论证过程。与此同时,政策过程是一个论证过程,论证在政策过程中发挥着关键和重要作用,论证最终会导致政策产生。从论证转向角度看待政策过程,会关注政策过程中不同行动者的主张,以及这些不同主张之间最后是如何达成共识的。对于论证的内容和绩效的分析,构成了“论证转向”研究的核心内容。

(三)话语途径的兴起

话语分析的重要倡导者哈杰尔(Hajer,M.A.)指出,话语是观念、概念和分类的集合,他们被不断地生产、再生产与转换从而对客观与社会关系赋予意义。[注]Hajer, M.A.The Politics of Environmental Discourse:Ecological Modernization and the Policy Process.Oxford: Clarendon Press,1995.话语通常发生在一定的宏观社会文化背景之下,它起到传递共享价值和促进共享信念融合的作用。因此,在不同文化背景之下,话语是不同的。由于话语中包含着冲突与矛盾,这使得围绕着特定问题的话语冲突和话语部分成为政治和政策中的重要内容。从话语途径思考政策过程和政策变迁,其核心思想是强调行动者、话语结构和政策之间复杂互动。一方面,行动者会受到话语结构的影响,话语结构会对争论与讨论的内容进行限制;另一方面,行动者也并不完全受到话语结构限制,在行动者与话语结构之间存在辩证互动,这使得社会行动者会影响主流话语结构的内容。这意味着社会行动者发挥着双重作用,即“社会行动者既需要被理解为现有话语结构的产品,又要被理解为话语结构变迁的行动者”[注]Fischer, F., Gottweis,H.The Argumentative Turn Revisited: Public Policy as Communicative Practice.Durham: Duke University Press,2012,p.12.。

政策过程中话语途径的核心主张是观念、话语和论证会发挥作用,它们是政策变迁的重要影响因素。这使得政策过程中话语途径研究主要关注两个层面的内容:一个是宏观层面分析,另一个是中观层面分析。宏观层面话语分析主要讨论对我们对话和交流发挥结构化作用的话语体系,它构成了一个社会的宏观叙事,通常属于意识形态的范畴。中观层面分析主要是讨论在一定的话语体系下的具体论证过程,如话语制度主义(Discursive Institutionalism)就是讨论政策对话如何形塑政治参与者的沟通实践,这些沟通实践通常涉及从问题到政策议题的转换。制度对行为影响的一种重要方式是通过影响参与者的话语实践,从而实现制度与行动的内在统一。因此,如何解释通过互动共识形成政策变迁成为政策过程中话语途径分析的重要内容之一,也是理解政策变迁的替代性路径。

四、统一性的诱惑:融合政策科学与论证转向的新尝试

政策科学和论证转向构成了公共政策研究的两大阵营,代表了完全不同的本体论、认识论和方法论。萨巴蒂尔于1999年编辑出版的《政策过程理论》一书,进一步加剧了这种分歧。[注]Sabatier, P.A.Theories of the Policy Process.Boulder,CO: Westview Press, 1999.伊丽莎白·沙纳汉(Elizabeth A.Shanahan)等将之总结为:“2000年以来,关于什么是合法的公共政策理论形成了两大阵营:后实证主义者,他们在叙事和社会建构而形成的情景中理解政策;更多实证取向的理论研究者,他们将其研究建立在清晰概念和命题、因果驱动、预测和可证伪等基础之上。”[注]Shanahan, E.A.,Jones, M.D., McBeth, M.K., & Radaelli C.M..“The Narrative Policy Framework”.In Weible, C.& Sabatier, P.(eds.).Theories of the Policy Process.Boulder, CO:Westview Press,2017,p.173.由此可见,政策科学范式和论证转向范式之间存在较大分歧,沟通、交流、对话和相互学习不多。

随着时间的推移,越来越多的学者开始尝试将两种范式进行融合,以扩展自身的外部有效性。正如马奇在讨论决策的结果逻辑和适应性逻辑时所指出的那样,每一种逻辑都希望将另一种逻辑作为自己的特例。同样,政策科学范式和论证转向范式都希望将对方作为自身的特例,通过将对方讨论问题纳入自己的框架,以实现范式的更大包容性,这促进了理论间的融合,也是学者们建立统一理论的尝试。

(一)将论证转向融入政策科学范式

对于政策科学范式而言,它将论证转向融入其内的一个主要尝试是用经验的方法来讨论论证在政策过程中的作用。这些研究的一个共同点是讨论观念的作用,重视社会建构、文化理论、叙事等在政策过程中的重要性,并从实证的角度进行检验。目前,这种融合最有成效的成果是叙事式政策框架,该框架主要是由马克·麦克贝斯(Mark K.McBeth)、迈克尔·琼斯(Michael D.Jones)和伊丽莎白·沙纳汉三位学者创立的,他们为回应萨巴蒂尔对后现代公共政策分析和后实证主义的批评,将后现代政策分析的视角和实证主义的研究方法有机结合,试图提出一个主要讨论叙事在政策过程中作用的理论框架,进一步推动后现代政策分析学者与政策过程理论者对话,推进政策过程理论的发展。对此,他们在总结其理论的核心问题时指出:“叙事式框架是一种政策过程理论,它的核心问题是对叙事力量的真实性陈述给予经验关注:叙事真的在政策过程中扮演重要角色吗?”叙事是论证转向的核心观点,通过叙事实现说服的目的。叙事式政策框架将叙事研究实证化,以科学方法来检验叙事在政策过程中的作用。

迈克尔·琼斯和马克·麦克贝斯于2010年在《政策研究杂志》上发表《叙事式政策框架:足够清晰以致很容易鉴别错误?》一文,正式将他们的研究命名为“叙事式政策框架”,并对该框架的理论基础、核心假设和主要命题进行了系统阐述,叙事式政策框架的雏形基本形成。[注]Jones, Michael D., and Mark K.McBeth.“A Narrative Policy Framework: Clear Enough to be Wrong?”.Policy Studies Journal,2010,38(2) : 329-353.政策叙事是其核心概念,对政策叙事的测量包含形式和内容两个层面,微观、中观与宏观构成了分析的三个层次。政策叙事包含形式和内容两个方面,前者注重叙事的一般性结构,后者注重叙事的独特性。微观层面的叙事式政策框架建立在个人模型的叙事假设中,在经验研究中关注的核心问题是:政策叙事如何影响个人的偏好,风险态度,对特定领域公共政策的意见,以及集体的公众意见?中观层面的叙事式政策框架的分析单位是政策子系统,讨论政策叙事在政策过程中的角色和作用。与微观层面和中观层面的研究相比,叙事式政策框架对于宏观层面的研究相对缺乏。

叙事式框架试图将实证主义与解释主义连接的努力,似乎并没有得到后实证主义者认同。詹尼弗·道奇指出叙事式政策框架试图融合实证主义与解释主义两种哲学传统,形成一个“主观主义/社会建构主义本体论,客观主义认识论,混和的社会建构/实证主义理论视角和包含定量和定性的实证主义理论方法”[注]Dodge, J.“Indication and Inference: Reflections on the Challenge of Mixing Paradigms in the Narrative Policy Framework”.Critical Policy Studies, 2015,9(3):361.。在道奇看来,叙事式政策框架混淆了本体论和认识论,它所强调的社会建构主义本身应该是认识论范畴而不是本体论范畴,本体论强调现实的本质,一旦存在多种现实时,这些假设本身与实证主义认识论存在矛盾;认识论认为只有一种现实,这也是发展普遍性法则和原理的基础。因此,叙事式政策框架在本体论和认识论方面存在不匹配。

(二)政策科学融入论证转向

对于论证转向范式而言,它将政策科学融入其内的一个重要尝试是将科学作为多种叙事的一种,并讨论科学叙事与其他叙事之间的关系,以及科学叙事在政策过程中的作用。在这些研究中,最为代表性的典型是弗兰克·费希尔所倡导的作为实践审慎的公共政策分析(Public Policy Analysis as Practical Deliberation)和安妮·施奈特和海伦·英格拉姆的知识的社会建构,前者试图融合经验和规范评估,后者试图讨论作为社会建构的科学知识。[注]Fischer, F.Evaluating Public Policy.Belmont. CA: Wadsworth,1995; Schneider, Anne, and Helen Ingram.Policy Design for Democracy.Lawrence: University Press of Kansas, 1997.

在政策分析的“论证转向”中,弗兰克·费希尔提出了一个公共政策评估的替代框架,来重新讨论政策评估中的经验和规范判断,他指出:“本书将政策评估概念化一种实践审慎,关注有关政策判断的全范围经验和规范议题。”[注]政策评估是一个更具有包容性的概念,强调“公共政策能够在政策制定过程的所有环节被评估:政策问题的识别和陈述、特定政策选择的执行和在政策终结环节中决定政策效果”,它属于“政策审慎逻辑”范畴。[注]Fischer, F.Evaluating Public Policy.Belmont, CA: Wadsworth,1995,pp.1-2,p.2.这是对政策评估的实证主义批判,这一分析范式就是政策科学范式,其核心主张是事实与价值二分,政策评估只关注经验和事实层面,而忽视价值和规范层面考虑。通过引入实践审慎逻辑,费希尔希望实现政策科学范式与论证转向范式的统一,政策科学范式只是整个实践审慎的一个阶段和环节。

在费希尔看来,政策评估可以划分为两个层级和四个类型的对话。在第一个层级的评估中,主要包括技术分析对话和情景对话,核心是针对项目或政策本身的效果以及它与情景之间关系的展开。在第二个层级的评估中,主要包括系统对话和意识形态对话,核心是针对项目或政策本身的目标和价值展开。通过引入对话的概念,使得政策科学范式只是属于技术分析对话,而论证转向则是全部四个层次的对话,技术分析对话服从更上层次的价值层面对话,价值层面对话也是价值评价和价值共识形成的过程。

尽管费希尔提出了将政策科学融入论证转向的系统思维,不过,他所提出的整体性评估框架并没有产生预期影响。对于公共政策研究而言,实证主义与后实证主义仍然存在较大分野,费希尔系统评估的思维并没有获得实证主义公共政策研究者认同,政策科学范式仍然主张事实与价值二分,对价值问题的讨论不在科学范畴之内。即便一些研究者开始将观念、价值、信念等引入公共政策研究,他们仍然将其作为一种可以测量的客观现象,用实证方法来回答观点的作用,这与费希尔等倡导的实践审慎和解释主义视角还有很大差距。

五、寻找万能药,还是多样性的公共政策研究?

由以上分析可以看出,公共政策研究的范式之争似乎并没有因为寻找统一性范式而得以终结。政策科学将论证转向纳入研究和讨论,以及论证转向融合政策科学的尝试,都没有得到彼此的认同。在这些问题中,最大分歧仍然是对政策过程的事实这一本体论的看法,它直接决定了是以科学的方法还是以论证的方法来理解政策过程,为政策过程贡献智慧。事实上,即便研究者对政策过程的事实存在共同看法,也会在如何认知事实以及使用什么方法来认知事实方面存在分歧。由此可见,在政策科学范式和论证转向范式之下,本身存在大量的理论之争,要实现范式之下的理论统一也存在较大困难,何况要对不同范式之间实现统一。

面对公共政策研究的范式之争,与其试图通过统一性来寻找万能药,还不如在保持多样性的情况下促进不同范式之间的竞争、学习、交流、融合与共同发展。正如制度、文化和生态存在多样性一样,研究也应该存在多样性。[注]李文钊:《论作为认知、行为与规范的制度》,载《公共管理与政策评论》, 2017(2); Ostrom, E.Understanding Institutional Diversity.Princeton, NJ: Princeton University,2005.当研究者在倡导多科学、多样性方法时,也必定存在哲学范式的多样性,这主要是因为本体论、认识论和方法论之间存在内在契合性。公共政策研究的范式之争,尤其是政策科学范式与论证转向的范式不应该成为问题,而应该是财富,这样不同的范式竞争既会加强我们对政策过程的理解和认知,又会有助于我们改进政策过程,提升公共政策质量。这意味着,我们需要思维方式变革,从寻找统一范式的万能药思维向鼓励不同范式之间学习、竞争与合作的多样性思维方式变迁。多样性思维方式要求我们对政策过程的事实多样性、认知多样性和方法多样性的尊重,这些多样性的认知和方法论最终会加深我们对多样性的政策过程事实的理解和认知,从而为改进公共政策质量提供更多可能性。当然,在不同的政策过程理论进行对话时,我们也应该注重它们的本体论范式之间差异性,最好在相同的本体论和认识论的基础上进行沟通,才能够获得更多的知识沟通与相互促进,否则很可能导致南辕北辙。

政策过程的事实总是与情景联系在一起,而情景又是嵌入历史之中,历史包容着传统、文化、观点和习俗等,这为公共政策研究带来挑战。以中国为例,在考虑中国政策过程的事实时,除了考虑与美国等西方国家共同的事实之外,还需要考虑中国独特的历史和文化因素,以及这些因素可能造成的对事实的多样性理解。正是因为这一原因,越来越多的学者开始重视比较研究的价值和意义。因此,对于公共政策研究,需要融合政策科学范式和论证转向范式,共同关注政策过程中的多样性事实,以及政策过程中参与者对于事实的感知、看法和主张,在协商、对话与合作中定义政策问题,寻找政策问题的解决方案,并为问题解决的可持续性提供体制基础。技术、观念和社会的变化,也使得政策过程的事实处于动态演进之中,这为公共政策研究提供了无限的可能性。公共政策研究的未来之路和发展潜力,仍然在于能够按照多样性的研究范式去对政策过程的事实进行探究,而不是追求统一的研究范式,统一性可以尝试,但并非唯一追求,多样性范式应该成为常态。