辽三彩与契丹文化

山丹

(景德镇陶瓷大学,景德镇市,333000)

辽国建于公元916 年,于公元1125 年被女真人建立的金所灭,历时210 年。辽朝统治时期,是我国陶瓷手工业经过隋唐发展进入到一个瓷业昌盛、窑口林立、工艺技法更臻完善和成熟的时期。辽三彩是辽代瓷窑遗址或墓葬出土的低温彩色釉陶器,由于装饰风格与唐三彩十分接近,被人们称为“辽三彩”。虽然,目前辽三彩已引起了学术界的广泛关注,但是相关研究还处在初步的探索阶段,辽三彩与辽代契丹民族文化有着怎样的关系?辽代多元融合的社会文化又是怎样体现在辽三彩器上?这些问题都没有得到深入的研究,故本文对此展开探讨,不当之处还请方家批评指正。

1 辽三彩的艺术特征

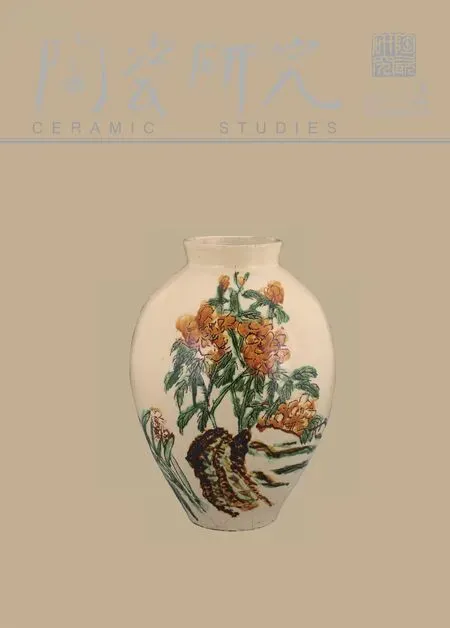

与唐三彩一样,辽三彩采用的是二次烧成法,即制坯后先入窑素烧,再施彩釉二次焙烧而成。但与唐三彩不同的是辽三彩由于胎质粗差,坯体素烧后先施一层化妆土,然后在化妆土上再施彩釉,而唐三彩胎体细腻、洁白,一般不施化妆土。辽三彩以黄、绿、白三色为主,多以白色为基底,其上施黄、绿二色釉,也有少量的黄、绿二色器。

辽三彩普遍采用填彩技法,有划花填彩、剔花填彩、印花填彩等。划花填彩是以尖状工具在尚未干透的胎体上划出花纹轮廓线,然后在轮廓线内填涂彩釉。这种技法在辽三彩中应用较少,主要在辽燕云地区流行,如北京阜外甘家口立新中学出土的辽三彩划花填彩盘,盘中心为划花莲菊纹,内填绿彩,纹饰以外的地方施黄彩,黄、绿两色界限分明,互不侵扰(见图1 )。划花填彩装饰在唐三彩中就已出现,但唐三彩划花填彩器纹饰复杂,色彩丰富,与辽三彩有较大的差别(见图2 )。金三彩划花填彩器纹饰图案更是生动自然,色彩搭配灵活多样,与辽三彩划花填彩器也有着较大的不同(见图3)。

剔花填彩是在施有化妆土的胎体上刻好花纹后,用相应的工具剔去花纹以外的部分的化妆土,露出胚体,然后施加彩釉,也有上釉后剔花的。印花填彩是用模具直接在未干的胚体上压印出花纹,再施彩釉的一种装饰技法,这种技法在辽三彩中是最常见的,如内蒙古自治区巴林左旗,浩尔吐乡乌兰坝村出土的辽三彩花口盘,八曲花口式,盘底印一折枝牡丹纹,花头施黄彩,花叶施绿彩,腹内壁菱瓣内各印牡丹花一朵,并施以黄、白两色(见图4)。再如辽宁省新民市法哈牛镇巴图营子村辽墓出土的三彩暖盘,盘外壁印有繁缛对称的牡丹纹,为黄花绿叶(见图5)。印花填彩器普遍施色厚重,不同釉彩之间自然过渡,釉面很少流淌、交融。印花填彩技法是辽三彩最具代表性的一种装饰方法,在唐三彩及宋、金三彩器中很少出现。

辽三彩装饰纹样以牡丹、莲花、菊花等花卉纹为主,也有少量器物上出现了鱼虫纹、鸟纹、龙凤纹及人物纹。牡丹纹有折枝式和一花二叶式两种,折枝牡丹多出现在盘、碗等器物的内底,牡丹花头硕大而丰满,枝叶左右展开,对称中偶有变化。一花二叶式牡丹纹则多以辅助纹样的形式出现在辽三彩器上,如内蒙古赤峰市翁牛特旗解放营子出土的辽三彩砚,砚壁外侧方形格内饰以五组一花二叶式牡丹纹,牡丹花瓣层层交叠,近似三角形的花叶向两侧伸展,极富装饰性(见图6)。菊花纹大多是高度图案化的轮状菊瓣,无叶装饰,常与牡丹水波纹相组合,出现在碗、盘等器物的内底。莲花纹多为中心对称的复线重瓣莲纹,无叶装饰,常见以单独或组合的形式出现在三彩盘和碗的内底(参见图1)。辽三彩卷草纹为二方连续式,常用来装饰器物的口沿,肩颈等部位,如辽三彩中常见的海棠花式长盘的口沿一周就多用卷草纹进行装饰。

辽三彩中的动物纹和人物纹多具有叙事性特征,图案表现形式偏于写实,如内蒙古敖汉旗贝子府镇驿马吐墓出土的辽三彩盆,盆心模印一轮橘黄色太阳,两侧对饰一朵绿色祥云,腹壁对饰四只朝向太阳飞翔的鸟(见图 7)。另外内蒙古通辽市二林场墓出土的辽三彩枕,枕前壁中心印有一仙人骑鹤纹,周围模印流云与花卉纹,图案用简练的线条将仙鹤在云雾中沸腾的姿态表现得生动自然。

总体来说,辽三彩器的植物纹讲求对称、均衡的图案化装饰效果,构图繁缛密集,这也是辽三彩区别于唐三彩和宋、金三彩的一个显著特征。辽三彩动物纹和人物虽体现出较强的写实性特征,构图也较为舒朗,但仍讲求对称和均匀。从造型的角度看,辽三彩最具特色的器物有海棠花式长盘、鸡冠壶、摩羯形壶、扁壶及佛像等。

海棠花式长盘呈八曲海棠花瓣式,形制有大有小,如辽宁省新民市法哈牛镇巴图营子村辽墓出土的三彩海棠花式长盘,长30.1 厘米,宽折沿、平底、浅腹,盘内底内印有折枝牡丹纹,口沿印卷草纹(见图8)。三彩鸡冠壶上扁下圆,有穿孔式和提梁式两种,造型设计比较适合在马背上使用,如辽宁省博物馆收藏的辽三彩鸡冠壶,高39,腹径13.6、底径8.4 厘米,为环梁式,流与梁齐高,流底部有凸起的缝合纹(见图9)。另外,吉林省扶余县出土的辽三彩扁壶,盘口,方唇,颈部细短,腹部为扁圆形, 短弯流,肩部两侧有系,可以穿绳携带。这件扁壶放在室内即美观又实用,穿上绳后也可以在马背上悬挂。

辽宁省博物馆收藏的辽三彩摩羯形壶,摩羯头似龙首,身似鱼,立于莲花座上,嘴部为流,头部一侧为口,尾部和翅膀之间是把手,造型独特且便于使用,为辽瓷中的精品(见图10)。

辽三彩佛像造型堪称宗教美术的巅峰,但大部分流失国外。美国大都会博物馆、宾夕法尼亚大学考古与人类学博物馆、大英博物馆、加拿大皇家安大略博物馆等均藏有我国辽代三彩佛像。20 世纪初,梁思成先生留美期间在宾夕法尼亚大学考古与人类学博物馆见到了一尊辽三彩罗汉像,先生在后来的著作《中国雕塑史》中给予其高度评价,形容其样貌、服饰生动逼真、仪态雍容,可与罗马造像和文艺复兴时的精品作品相媲美。

辽三彩造型设计整体上较为注重器物的实用功能,并且往往能够考虑到定居和游牧俩种生活方式的需要。器物的装饰基本上都是围绕功能进行的,极少有纯陈设性的器物。

图1 辽三彩划花盘

图2 唐三彩划花盘 (日本藏)

图3 金三彩划花盘(故宫藏)

图4 辽三彩印花盘

图5 辽三彩印花暖盘

图6 辽三一花二叶式牡丹纹

2 辽三彩的文化内涵

2.1 辽三彩与契丹族文化

我国著名的社会学家吴文藻先生把文化的结构分为器物、社会组织和语言(精神)三个方面,他认为这三个方面同时并存并相互关联。由此我们可以认识到,某一类艺术形式包括手工艺品的形成并不是一种孤立的现象,必须把它放置在特定的社会文化环境中,我们才能得到较为深刻的认识。辽三彩是辽代文化的产物,因而它的设计必然会受到辽代社会文化的影响和制约。本文认为,辽代契丹族的传统文化和族群认同心理对辽三彩的色彩、纹饰及器形设计等方面都产生了重要的影响。

契丹,最早见于《魏书.契丹传》,被认为是鲜卑人的一支,早期游牧于土河、黄水流域,即现今的内蒙古老哈河、西拉木伦河一带。契丹人辽建立辽朝后从较为落后的游牧生活逐渐转向定居生活。在契丹族社会生活中,萨满教一直具有重要的地位,即使是辽兴宗、道宗时期大兴佛教后,也没能完全地替代萨满教,萨满教仍然保持着它在人们心理上的权威,这种信仰渗透到了日常生活的不同层面和社会文化的各个领域。

虽然在色彩方面辽三彩与唐三彩较为接近,但黄、绿、白等色彩是契丹民族所喜好的颜色,而这种喜好的形成与其萨满教信仰有着深刻的联系。在北方游牧民族信仰的萨满教中,黄色代表土地,绿色代表草原,而白色代表白云,是最为圣洁的颜色。色彩所代表的象征意义也许会随着时间的流逝而淡化,但是在最原初状态下形成的色彩观会代代相传,从而形成一个民族的色彩喜好。辽三彩多出土于辽代契丹贵族的墓葬中,从这一点可以看出辽三彩与契丹人传统文化之间的某种特殊的联系。

图7 辽三彩鸟纹

图8 辽三彩海棠花式长盘

图9 辽三彩鸡冠壶

图10 辽三彩摩羯形壶

此外,辽三彩中出现的各种花、鸟、草、虫等纹饰的形成与契丹族的生活环境也有密切的关系。如牡丹纹是辽三彩中出现最多的纹饰,而牡丹、芍药是契丹人生活中常见的植物。南宋音乐家姜夔在《契丹风土歌》里曾写道:“契丹家住云沙中,耆车如水马如龙春来草色一万里,芍药牡丹相间红,大胡牵车小胡舞相间红….”①契丹人把草原上常见的动植物通过艺术化的方式表现在三彩器中,表达了他们对草原的热爱及对自身文化一种认同心理。

鸡冠壶和扁壶是辽三彩中极富游牧民族特色的器物,其造型由游牧民族的皮囊壶演变而来。契丹人建国后,从游牧生活方式逐渐转向定居生活,在此过程中,不断学习、吸收了先进的中原文化,但是鸡冠壶、扁壶这样适合游牧生活的器物始终没有被淘汰,契丹人通过有意识的改造使其得到了新的延续,这一点尤为鲜明地体现了契丹人对本民族传统文化的一种强烈的认同心理。契丹族的族群认同心理从其社会文化建设过程中也能窥见一斑,如辽早期,契丹人创立了自己的语言文字,神册五年(公元920 年)创建“契丹大字”,后来太祖耶律阿保机的弟弟耶律迭剌又创建“契丹小字”。此外,辽代统治阶级始终都保持着契丹族的独特“四季捺钵”制度和文化。从这些可以看出,契丹人在积极地向先进的汉文化学习的同时,对本民族的文化也有着深厚的感情,而且自始至终都努力维护并创造着本民族的文化。

苏珊.朗格曾说道,艺术本质上就是一种表现情感的方式,是内在生活的外部表现,主观现实的客观显现。辽三彩的色彩、纹饰和造型设计中无不渗透着契丹民族古老的传统文化因素以及契丹人对这种本原文化的认同与眷恋之情。

2.2 辽三彩与佛教文化

契丹人原本没有佛教信仰,辽朝建国后,为了更好地实行“因俗而治”的政策,在汉民族地区修建佛教寺院,以支持佛教的存在和发展。后来受汉文化影响,佛教文化也逐渐渗透到契丹人的生活中,契丹人信佛、崇佛者上至帝王、下至平民百姓甚多。辽圣宗、兴宗和道宗时期是辽代佛教文化的百年兴盛时期,高度发展的佛教文化,使得辽代佛教建筑和佛教雕像都表现出了超越前代的技术水准和艺术造诣。在众多的陶瓷佛像中,辽三彩罗汉像最为精致,是辽代陶瓷塑像的杰作。罗汉像兴起于唐末五代,宋代以后十分盛行,成为佛教美术史中引人瞩目的一个领域②。阿罗汉的梵语是 arhat,arahat,在早期的印度宗教文化中,罗汉是描述已经觉悟、解脱的圣人的共享词。佛教引用来形容修行已经断除贪、嗔、痴的而达到觉悟、解脱的圣者。阿罗汉具有杀贼、不生、应供三义。③罗汉修法主要是八正道,而八正道的核心是部分就是对人心的关注。辽朝中期以后,辽贵族和官僚优游岁月,“纵酒作乐、无有虚日”,辽朝境内许多人民处在困苦的境遇中无从解脱,辽三彩罗汉像的大量出现体现了当时人们希望摆托物质束缚,追求精神圆满的心理。

摩羯纹又称“鱼龙纹”,在我国最早见于东晋顾恺之的《洛神赋图》,画中的摩羯巨口、利齿、长鳍,无翅膀。隋唐时期,摩羯纹主要出现在金银器上,并且加上了翅膀,辽三彩中的摩羯造型亦是如此。摩羯造型最初是随着佛教从印度传入中国的,摩羯在印度神话中是水神的坐骑,摩羯起初性情暴戾,但由于受到了释迦摩尼佛法的引导,使其弃恶从善,并成为了佛教的神物之一。佛教经典以摩羯来比喻菩萨以爱念缚住众生,不到圆满成佛终不放弃。由此看来,辽三彩中的摩羯纹和摩羯造型还寄托着当时人们对佛法的忠诚信念。

莲纹也是与佛教信仰密切相关的一种纹饰。在《法华经》中用莲花的三种含义来比喻妙法。第一,为莲故花,喻为实施权。莲花盛开是为了将莲子养熟,法《法华经》中用莲子喻实法,莲瓣喻权法,即佛陀为了显示一乘妙法之实意,而施设四谛、十二因缘、四摄六度等三乘教法的权巧。第二,花开莲现,喻开权显实。莲花盛开,莲子成熟,即佛陀成道四十一年以后,时机成熟,在法华会上,将开三乘之方便权法等实相之理告之于众。第三,花落莲成,喻废权立实。莲花盛开一段时间后就会凋谢,成熟的莲蓬就会显现出来,即一乘之实效既显,实外无权,妙外无粗,权法的当下即是实法,所以三乘之权法作废。④,辽三彩中的莲纹多为露出莲蓬的盛开状,这与人们期盼早日领悟佛法的心理有一定的联系。

2.3 辽三彩与中原汉族文化

契丹人在建国以前就与唐朝有着十分密切的交往。自五德6 年(622 年)契丹第一次朝贡起,无论是和平时期还是战争时期,双方使者的往来从未停止。仅契丹遣使唐的情况而言,玄宗朝四十一年中,有二十次,代宗大历十四年中,十三次,宣宗元和十五年中,七次。⑤除了正式的官方往来,双方民众还在边界地区的进行贸易交换,这种“关市”贸易,一时还相当繁盛。

唐文化对辽的影响是多方面的,其中唐代发达的手工业对辽代手工业的影响是最为直接的。如在制瓷业方面,辽朝继承了产生于唐晚期的官窑制度,辽朝制瓷技术的发展也得益于唐代所创造的良好的条件。另外,辽三彩中的一些瓶、壶类器物与唐代金银器造型有很多相似之处。如辽三彩海棠盘与收藏于英国不列颠博物馆的唐代人物纹海棠形银盘如出一辙;辽三彩鸡冠壶与收藏于陕西省博物馆的唐代银舞马纹提梁壶非常相似。

中原汉族文化最具代表性的龙纹也表现在辽三彩器上。龙的造型最早出现于公元前4000 年至3000 年的红山文化(今赤峰地区英金河畔)中。该遗址出土玉龙造型简洁,呈“C”字型。相关研究表明,红山文化先民有普遍崇拜龙的习俗,这种习俗通过陶寺文化向中原地区传播,从而形成了中原地区特有的龙文化精神基质。中原风格的龙纹雏形形成于商代,也是从这个时候开始龙纹与身份、权利相联系在了一起。在先秦古籍中就提到了龙纹用于帝王服装的情况。在《尚书.皋陶谟》记载:“帝曰:‘….子欲观古人之象,日、月、星辰、山、龙、华、虫作绘….’。⑥意为将日、月、星、山、龙、雉六种物像绘在上衣上。又据《礼记.玉藻》记载:“天子玉藻,十二有斿,前后邃延,龙卷以祭”。⑦汉、唐时期龙纹逐渐成为帝王服饰、宫殿的御用图案。辽朝建立初期,大部分生产资料仍掌握在奴隶主手中,这种奴隶制残余严重影响了辽代经济的发展和社会的稳定,在这种情况下辽太祖阿保机为首的统治阶级选择了儒家思想做为首位政治学说。儒家思想最重要的一点就是能够有效地协调君与臣、君与民的关系。根据儒家学说,辽朝建立了严格的等级制度,有力抵制了可能对君主产生威胁的各种因素。同时对君主也灌输“施实德于民”的思想,从而在一定程度上约束了君权的滥用。辽三彩龙、凤纹多与虫草、祥云、水波等辅助纹饰同时出现,这种设计形式的出现,可以理解为是儒家思想影响下形成的辽代君民观的生动写照。

2.4 辽三彩与西域文化

中国与西域地区的交流在汉、唐时期就已经很频繁。辽建国之初,就与西域多个国家建立了密切的友好往来关系。如辽太祖天赞二年(923),波斯帝国遣使辽朝并向辽进贡物品;天赞三年(924)九月,大食国向辽朝进贡物品;太宗天显八年(933)6 月,回鹘阿萨蓝向辽进贡并与辽建立了长期稳定的交往关系。辽朝也前后多次派使臣前往西域诸国,从而建立并巩固了双方长期的交往关系。契丹与西域国家的交往之频繁,以至于现在西亚的一些国家还以“契丹”泛称中国。

内蒙古自治区赤峰市宁城县榆树林子乡小刘杖子村出土的辽三彩八角形洗,为等边八角形,其外壁的八个方形格内,各印一组胡人驯狮纹。人与狮子图像最早出现在大英博物馆收藏的一件公元前 800 年的象牙饰品上,图像表现的是狮子扑向人的瞬间。这种题材后来演变成人与狮子搏斗的形式,如山西太原隋代虞弘墓石刻上就有胡人骑像斗狮和胡人骑骆驼斗狮的画面。再后来驯狮、驭狮、舞狮纹取代斗狮纹成为主流,即人与狮子的关系不断朝着对人有利的方向发展。⑧ 如山西省博物馆藏唐代黄釉扁壶前后腹部均印有胡人驯狮纹,图像中的胡人高鼻深目,右手高举鞭子,左右各蹲一只昂首翘尾的狮子。关于胡人驯狮纹的含义,学术界有很多不同的说法,有娱乐表演说,有祆教神祇说,还有佛教符号说等等。

胡人与狮子图像的演变,经历了人被狮子攻击、人勇敢地与狮子搏斗、人驯服狮子这个三个过程,这种演变过程实际上也代表了人类从畏惧自然到征服自然、改造自然的过程。本文认为,胡人训狮纹代表的是人类的智慧和力量。契丹人生活在冬季寒冷、夏季酷热的北方草原地区,且生命随时都有可能受到其他动物的威胁。严酷的生存环境,使得他们更加的崇尚武力和智慧。因此,西域胡人驯狮的场景亦或胡人驯狮纹都能够激起契丹人征服自然万物的野心。

3 结语

所谓“器以载道”器就是物、道就是文化。器物设计的过程确切地说就是一种文化实践过程。辽三彩的造型和装饰中承载着契丹民族文化、佛教文化、中原汉族文化及西域文化等多种文化因素。其中契丹族的传统文化及他们对本民族文化强烈的认同的心理对辽三彩的产生起到了关键性的作用,或者可以说,辽三彩是契丹人在其民族文化逐渐式微的状况下,作为能够代表契丹民族身份的器物而产生的;辽代佛教的兴盛使辽三彩器具有了深刻的宗教文化内蕴;中原汉族文化和西域文化的渗透不仅使辽三彩呈现出多元交融的独特风貌,同时也折射出了辽人在漫长的社会生活实践过程中形成的社会观和自然观。

注释

①马清福.东北文学史[M].沈阳:春风文艺出版社1992:179

②于向东.五代、宋时期的十八罗汉图像与信仰[J].民族艺术2013(4):146

③耿剑.五代、两宋罗汉图像研究[D].南京艺术学院2010:10

④定广.法华经四要品解读[M].上海:上海辞书出版社2010:5—7

⑤冯继钦,孟古托力等.契丹族文化史[M].哈尔滨:黑龙江人民出版社,1994: 221

⑥姜建设注说.尚书[M].开封:河南大学出版社,2008 :142

⑦梁鸿.礼记[M].长春:时代文艺出版社,2003:138⑧杨瑾. 胡人与狮子:图像功能与意义再探讨[J],石河子大学学报2016(1):15