地方财政支出规模与支出结构对城镇居民消费的影响

万建军

中图分类号:F252 文献标识码:A

内容摘要:本文基于2002-2016年省级面板数据,采用固定效应模型对我国地方财政支出规模及支出结构与城镇居民消费之间的关系进行理论和实证研究。实证结果发现,我国地方财政支出规模对城镇居民消费具有明显的“挤入效应”,地方财政支出规模的适度扩大有利于促进城镇居民消费;同时,结果表明我国地方财政支出结构具有明显的区域非对称效果,东部、中部和西部城镇居民消费分别受到维持性支出、经济性支出和民生性支出的影响最大,这反映了我国区域经济社会发展的不平衡性,以及制约提升城镇居民消费的异质性瓶颈。因此,在适当提高财政支出规模基础上,不同区域应当因地制宜优化财政支出结构,实现财政支出结构与居民消费需求升级目标相匹配。

关键词:财政支出规模 支出结构 城镇居民消费 省級面板

引言

2017年10月,党的十九大报告明确指出我国已经进入新时代,新时代我国社会主要矛盾是人民日益增长的美好生活需要和不平衡不充分的发展之间的矛盾。新时代在经济层面具体体现为我国正处于新常态,新常态下我国要以供给侧结构性改革为主线,坚持以人民为中心的新发展理念,推动经济转型、结构调整和动力转换,满足人民日益增长的美好生活需要,充分发挥国内居民消费对稳定经济增长、推动经济转型升级的作用。据统计,我国城镇居民人均年消费从2002年的5953元增长到2016年的22344元,年均增长率为9.9%;此时期,我国城镇居民人均财政支出规模从4940元增长到27577元,年均增长率13.1%。从财政支出结构看,我国经济性财政支出比例从2002年的21.3%增长到2016年的30.9%,民生性财政支出比例从35.8%增长到48.0%(见图1)。

文献概述

自凯恩斯国家干预经济理论在各国实践上得到普遍应用,国外有关政府财政行为对居民消费的研究著述颇为丰富。Bailey(1971)探讨了财政支出规模与居民消费之间的关系,发现总效应为负,即财政支出对居民消费产生了“挤出效应”。Barro(1981)从消费者效用函数出发,认为政府购买与居民消费在效用函数中是不可分割的,二者具有替代关系。Kormendi(1983)和Aschauer(1985)拓展了Barro模型,并将生命周期假说融入到对政府行为与居民消费的研究中;通过构建、求解消费函数跨期最优化模型,从理论上推进了政府行为与居民消费的研究。Ho T(2001)对OECD 的24个工业国家的政府支出与居民消费关系进行研究,发现多国之间的政府支出对居民消费存在明显的替代关系。尽管如此,国外文献对政府财政支出与居民消费之间的研究结论未必适合发展中国家或新兴经济体。

国内许多学者对政府支出行为与居民消费之间的关系展开了丰富有益的探索。胡书东(2002)通过构建、求解消费者跨期效用最大化模型,实证检验发现我国政府消费与居民消费具有明显的互补关系,在此基础上进一步分析了这种互补关系的深层次原因是我国经济发展水平较低,私人消费需要公共物品和服务的配合,因此实施以扩大财政支出为重点的积极财政政策有利于拉动居民消费,同时注重加快财政体制改革,完善财政监督管理体制,防止浪费和腐败的滋生。潘彬等(2006)通过时间序列资料和家庭收支调查资料两个维度的实证分析,发现我国政府购买与居民消费具有互补关系,并测算互补程度系数位于0.32至0.38之间,因而实施积极财政政策、合理扩大政府购买规模有利于刺激和扩大居民消费。姜洋和邓翔(2009)通过构建和求解代表性消费者均衡模型,并利用省级面板数据分析了政府消费与居民消费的关系及其影响程度,实证表明中国政府消费与居民消费存在替代关系,替代系数位于1.04至1.4;政府支出挤压了居民消费,导致居民消费下降;主张改革现行税制,进行减税而不是扩大政府开支,将国民收入的分配比更多地向个人倾斜。储德银和闫伟(2009)在研究地方政府支出对农村居民消费的传导机制基础上,使用1998- 2007年的数据实证发现,地方政府财政支农支出对农村居民消费具有显著的挤入效应,而转移性支出与农村居民消费的相关程度并不明显。张婧予(2016)在IS-LM模型分析的基础上对我国积极的财政政策有效性进行了分析,实证结果发现存在“挤出效应”。蔡婷(2018)探讨了货币政策和财政政策对消费的作用,发现了区域异质性差异。

简要的文献梳理表明,学者们对财政支出和居民消费进行了广泛研究,理论研究存在的问题是现有的文献较少地探讨财政支出规模及结构对居民消费的影响机理,缺乏对这种影响机理和影响路径进行较为深入的阐述;实证分析的问题在于较少地探讨财政支出结构对居民消费的实证分析,实证探讨地区财政支出规模及结构对我国不同区域居民消费的影响较少。为了探索我国政府财政支出行为对城镇居民消费的影响,即地方政府财政支出规模及其结构变化对城镇居民消费是存在“挤入效应”还是“挤出效应”,抑或二者并不存在明显的替代(互补)效应,本文利用31个省级区域跨度为15年的面板数据分析政府支出对城镇居民消费的总量效应,政府支出结构对居民消费的结构效应以及区域差异。

财政支出规模与结构对居民消费影响的机理分析

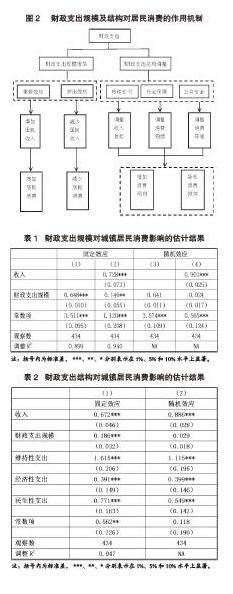

一般地,政府财政支出行为可以具体分为财政支出规模和财政支出结构,因此探讨政府财政支出行为对居民消费的影响机理,离不开财政支出规模及其构成对居民消费的分析。财政支出规模及结构对居民消费的影响大体可以分为挤入效应和挤出效应两类,当社会资源存在大量闲置的情况下,政府财政支出规模的增加可以通过财政支出乘数产生数倍的国民收入的增加,从而提高居民消费水平,因此政府财政支出增加对居民消费的影响表现为挤入效应;如果经济资源已经得到充分利用,经济处于潜在就业和潜在产出水平,政府财政支出规模的扩大会引起利率和价格的上升,可能向市场主体传递错误的信号,引起通胀的快速上升,从而提高居民储蓄减少消费,此时财政支出增加对居民消费的影响表现为挤出效应。同时,即使在财政支出规模保持稳定的情况下,财政支出结构的调整,尤其是国民经济收入分配更加偏向居民个人,缩小收入差距的再分配政策,也有利于提高平均消费倾向,从而扩大居民消费,如图2所示。

政府财政支出结构是履行政府经济、政治、社会职能,也是政府调节干预经济实施宏观政策的反映。从我国省级财政支出的实际来看,我国地方政府财政支出按用途划分可以分为外交、国防、公共安全、教育、科学技术等,但是这种分类方法导致分类列项过于繁杂,不利于对财政结构进行细致的考察,从而很难在实践对调整和优化财政结构提出合理的发展要求。为了考察地方政府财政支出结构变动对居民消费的影响,本文将政府支出中具有相似功能或性质的不同支出项目归为一类,从而可以较好地衡量政府财政支出结构的变化及其与居民消费之间的关系。

本文根据政府财政职能不同,将财政支出分为维持性支出、经济性支出、民生性支出和其他支出:维持性支出包括一般公共服务、外交、国防、公共安全;经济性支出包括城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、金融监管等事务支出;民生性支出包括教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生与计划生育、节能环保、住房保障支出;其他支出难以划分至维持性支出、经济性支出、民生性支出或者用途分类模糊的支出。

其中,consum表示城镇居民人均消费变量,income表示城镇居民人均收入变量, gov表示人均财政支出变量,g11表示维持性财政支出结構变量,g12表示经济性财政支出结构变量,g13表示民生性财政支出结构变量。本文采用Stata软件进行计量实证估计。

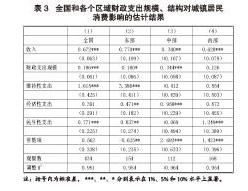

表1是财政支出规模对城镇居民消费影响的估计结果。从固定效应模型的结果方程(1)和方程(2)可以看出,财政支出规模、收入变量的系数在5%水平上是显著的,调整的R2都在0.9以上,这表明回归模型整体估计结果非常显著,财政支出规模、人均居民收入对城镇居民消费具有较强的解释力。无论是否加入收入变量,财政支出规模的系数都显著为正,这说明政府财政支出规模的增加对城镇居民消费具有促进作用,即我国地方财政支出对城镇居民消费具有明显的“挤入效应”。此外,豪斯曼检验结果表明无法拒绝固定效应模型,因而固定效应模型是合适的。

表2是财政支出结构对城镇居民消费影响的估计结果。结果表明,整体回归结果非常显著,采用固定效应模型是合适的。从估计结果方程(1)可以看出财政支出规模、收入水平、维持性财政支出、经济性财政支出和民生性财政支出的系数在1%水平上是显著的,且各系数符号与预期具有一致性。实证结果表明,财政支出规模、财政结构对城镇居民消费具有促进作用。从财政支出结构来看,维持性财政支出的系数值最大(1.615),民生性支出次之,经济性支出最低。这从一定程度上反映了我国特殊的经济社会发展阶段:城镇居民消费与政府消费呈现高度的互补关系,城镇居民消费需要政府提供大量的公共服务、公共安全、教育、科技、社保等公共物品和服务,并进一步对公共物品和服务质量提出更高的要求。我国城镇居民消费与政府财政支出规模、支出结构的关系,深刻揭示了新时代我国主要矛盾、主要任务的内在要求,为我国更好地提供公共物品和服务、实现和满足人民美好生活向往提供了一种新的思考。

表3是全国和各区域财政支出规模、结构对城镇居民消费影响的估计结果。从调整的R2和变量系数t统计量可以看出,回归方程的结果非常显著。就财政支出规模而言,财政支出规模变量的系数为正,且总体上是显著的,这说明我国财政支出规模整体而言与城镇居民消费呈现互补关系,财政支出规模的适度增加有利于弥补公平服务的短板,促进居民消费潜力的释放。在区域财政支出规模变量上,中部地区的系数是最大的(0.344)且在1%水平上显著,东部地区次之,西部地区财政支出规模是不显著的,这表明我国财政支出规模具有明显的区域非对称性,中部省份、东部省份财政支出规模对城镇居民消费具有明显的促进作用,而西部省份效果不是很显著。

从财政支出结构看,维持性财政支出变量在东部地区最大,经济性财政支出变量在中部地区最大,而民生性财政支出在西部地区最大,这反映我国财政支出结构具有明显的区域非对称性效果,也在一定程度上反映了我国区域发展不平衡的状况。东部地区维持性财政支出对城镇居民消费的影响最大,反映了东部地区对公共服务如公共安全、社会治安等的需求更大。西部地区主要受民生性财政支出影响,而对另外两类财政支出结构不敏感,这在一定程度上反映了西部地区依赖转移性支付和民生工程建设程度较大,经济自我发展能力较弱。中部地区经济性支出是最大的(0.958),且在1%水平上显著,这反映了中部地区较为明显的区域特征,即依赖政府行为参与经济活动。虽然东部地区三类财政支出结构系数在5%水平上都是显著的,但是维持性财政支出系数值最大(为3.386),且显著性水平最高(1%水平上显著),经济性财政支出系数值最小(0.471)。东部地区城镇居民消费受到经济性财政支出比例的增加而增加,与中部和西部地区相比较,这反映出东部地区经济性财政支出具有相对“挤出效应”。

结论

本文梳理了政府财政支出规模及其结构变化对居民消费的作用机制,在此基础上基于我国31个省级地方财政支出规模及其结构的面板数据,使用固定效应模型对我国地方财政支出规模与城镇居民消费之间的关系进行了研究。同时,为了更加准确全面地把握财政支出结构对城镇居民消费的影响,本文按照一定的属性和功能标准,把地方财政支出总体规模分为维持性财政支出、经济性财政支出、民生性财政支出和其他财政支出,实证检验了前三种地方财政支出结构对城镇居民消费的影响。31个省级面板数据固定效应模型实证发现,我国财政支出规模对城镇居民消费具有明显的“挤入效应”,即财政支出规模的适度增长,有助于刺激和扩大城镇居民消费。财政支出结构的实证结果发现,地方财政支出结构与城镇居民消费也具有明显的促进作用,具有明显的区域非对称性特征,东部、中部、西部城镇居民消费分别受到维持性支出、经济性支出、民生性支出的影响最大。因此,为更好地满足人民日益增长的美好生活需要,各地区在适度扩大财政支出规模、发挥积极财政政策作用的基础上,着力因地制宜、因地施策,不断优化财政支出结构,实现财政支出结构调整与本地区居民消费扩大升级相匹配,增强居民的获得感、幸福感和安全感。

参考文献:

1.Martin J. Bailey. National Income and the Price Level,McGraw-Hill,1971

2.Robert J.Barro. Output Effects of Government Purchases[J].Journal of Political Economy,1981(6)

3.Kormendi R C. Government Debt, Government Spending, and Private Sector Behavior[J]. American Economic Review, 1983(5)

4.Aschauer D A,Greenwood J. Macroeconomic effects of fiscal policy[C]Carnegie-rochester Conference Series on Public Policy,1985

5.Ho T W .The government spending and private consumption:A panel cointegration analysis[J].International Review of Economics & Finance,2002(1)

6.胡书东.中国财政支出和民间消费需求之间的关系[J].中国社会科学,2002(11)

7.潘彬,罗新星,徐选华.政府购买与居民消费的实证研究[J].中国社会科学,2006(5)

8.姜洋,邓翔.替代还是互补?——中国政府消费与居民消费关系实证分析[J].财贸研究,2009(3)

9.储德银,闫伟.地方政府支出与农村居民消费需求——基于1998-2007年省级面板数据的经验分析[J].统计研究,2009(8)

10.张婧予.论我国积极财政政策的有效性——基于1980-2012年年度经济数据[J].商业经济研究,2016(18)

11.蔡婷.财政政策、货币政策对消费发展的影响研究[J].商业经济研究,2018(19)