“反映现实一直是我们文学的弱项”

每一轮投票,被选出的作品都很少获得全票,落选作品也总有零零星星的支持者。“说明大家遵循着自己的艺术主张。”徐兆寿形容,评委包括各地作协的代表和学界的各种力量,“能取得共识的作品就体现了国家意志,因为是各种声音聚合的结果。”

南方周末记者 刘悠翔

发自北京

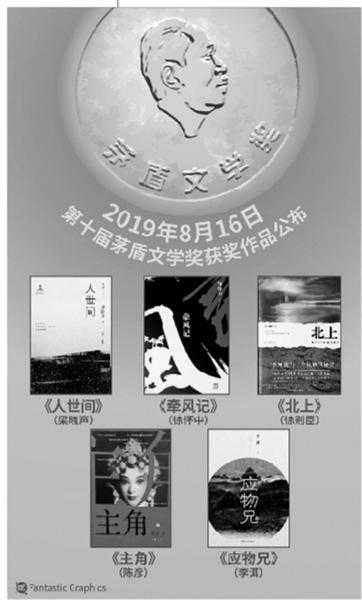

2019年8月16日,第十届茅盾文学奖(注:下称茅奖)揭晓那天,陕西作家陈彦结束探亲,将从老家返回工作地北京。临别前,七十八岁的母亲执意要亲自张罗一桌菜。家人正在热气腾腾的厨房忙碌,手机响了,陈彦的长篇小说《主角》获奖。

母亲问是什么奖,陈彦的侄儿抢着介绍:“叔获了一个文学大奖。”韭黄大肉馅儿的饺子端上桌,正合庆祝气氛。母亲问:“是不是喝点酒?”陈彦回答:“不了,正吃头孢,不敢喝。”

大约同时,一千公里之外的北京,作家李洱也在吃饺子,猪肉扁豆馅儿。茅奖揭晓前夜,他睡得很踏实,一如平常。他对获奖“有一点信心”,但预设只是“可上可不上”。转天开机,作家毕飞宇打来电话,只说让他上网看消息。很快,不计其数的问候、采访短信、微信汹涌而至,手机都发烫了。他关了手机,先专心给孩子炒菜。

作家徐则臣在上海书展签售,获奖消息传来,他被道贺的读者包围。获奖作品《北上》的出版社展位,也迅速打出了茅奖标牌。

陈彦的《主角》正有公司进行影视改编,此前,演员张嘉译刚刚拍完由他另一部长篇小说《装台》改编的电视剧。梁晓声获奖作品《人世间》的影视改编版权,也在2019年1月卖出。

“一旦公布 就会有人情”

甘肃作家、学者徐兆寿第一次受邀担任茅奖评委,和其他评委一样要评审234部长篇小说。

评委会给出两个半月时间阅读,到评奖现场还有十八天集中阅读,徐兆寿认为时间很充足。入围小说发表于2015年至2018年,六十二位评委大多是当代文学的评论家和研究者。

许多重要作品,徐兆寿已经在过去四年里读过。没读过的作品,他先读部分章节,判断其能否进入下一轮竞争。“若是不能,就不会细读。”徐兆寿形容,“跟判断一个人一样,小时候见得少,经得少,判断很难;现在五十岁过了,听几句话观几个动作就能大概有一个判断。”

评委会副主任李敬泽介绍,茅奖评奖坚持思想性与艺术性统一的原则。“从1980年代以来,反映现实一直是我们文学的一个弱项。”评委陈晓明看到,一些入围作品虽然表现了当代生活和改革,但艺术性不太成熟,很难推上去。

投票前需要集中讨论。为了让每位评委多说几句,评委分三组讨论。评委鲁敏回忆,有时担心讨论不充分,大家还会增加会议次数。

徐兆寿把这些讨论比喻成作者不在场的真实的研讨会。他参加过很多作者在场的作品研讨会,讨论往往带着“仪式感”和“冠冕堂皇的话语”,而茅奖讨论“把那些套话大话都扔掉了”,每个人都从自己的角度充分阐释喜欢的作品,指出另一些作品的不足。

徐兆寿有时会被说服,改变对一些作品的看法。“我们来自高校的评委一般非常重视作品的艺术性,但在倾听多种视角的声音后,也会考虑放弃自己的一些主张。”他告诉南方周末记者。

也有一两部作品徐兆寿始终力挺。尽管大部分评委意见不同,他的投票无法影响最后结果,他还是在选票上签了名。

每一轮投票,被选出的作品都很少获得全票,落选作品也总有零零星星的支持者。“说明大家遵循着自己的艺术主张。”徐兆寿形容,评委包括各地作协的代表和学界的各种力量,“能取得共识的作品就体现了国家意志,因为是各种声音聚合的结果”。

与此前两届不同,第十届茅盾文学奖没有公开每位评委的投票结果,引发了猜测。“不公布也好,可以完全放开来投票。”多次担任茅奖评委的学者陈晓明对南方周末记者说。他甚至觉得,本届投票前的讨论比往届“更加直率”。

“一旦公布就会有人情,就会有地方主义倾向的投票,投鼠忌器,会有失自由与公平,且会伤害评委与作家的关系。”评委徐兆寿也认为不公布结果更好。

但这不意味着匿名投票,每轮投票现场都有全程录像,评委们必须在选票上签名,否则投票无效。陈晓明介绍,诺贝尔奖、布克奖和卡夫卡奖的投票都是如此,茅奖的做法“更符合国际惯例”。

“老实说,它们都 还存在一些缺点”

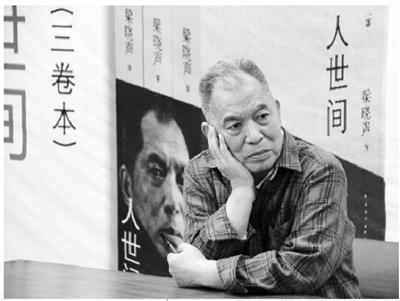

最后的第六轮投票,作家梁晓声的《人世间》以最高票数获奖。小说描写了北方某省会城市十几位平民子弟的起伏人生,如同画下1970年代至今的时代画卷。“平民本色、悲悯情怀、幽微人性、理想不灭均是本书的精神所在。”徐兆寿认为,这部小说具有“史诗”品格。

1980年,军旅作家徐怀中发表短篇小说《西线轶事》,描绘战争中的人性,当时具有突破意义。在2018年出版的长篇小说《牵风记》中,他以自己亲历的1947年第二野战军挺进大别山为背景,表达了相近的意涵。“文学创作不可能每部作品都有很大的突破,他几十年秉持某种文学理想,这种精神也是值得肯定的。”评委陈晓明评价,“以后的人写不了这种作品,不会有这种经验的重现。”

1962年,徐怀中曾经“宽正面全景式地”表现挺进大别山,书稿同样名为《牵风记》,写到二十万字时被迫付之一炬。2018年的《牵风记》是全新版本,小说聚焦在战争中的三个人和一匹马。

“经过五十多年的再酝酿再创造,中间横着好几个时代的风云,他也经历了各种关于人性的思考,现在是有距离地书写,于是便产生了美。”评委徐兆寿认为,新《牵风记》把战争和战争中的人审美化,创造出的人物更有人性的美感,这是一种突破。

“如我老朽者,得益于思想解放完全解除了创作思想上的自我禁锢,清除了公式化概念化影响,真正回归到文学艺术自身规律上来。否则活到九十岁,依然不可能写出这样一本《牵风记》来。”获奖后,徐怀中在给人民日报的短文中写道。

四十一岁的徐则臣是茅奖历史上第一位70后得主,也是最年轻的得主之一,仅次于获奖时四十岁的古华。60后评委徐兆寿在评审时着意关注作家的年龄,他列举了入围本届茅奖的70后作家:葛亮、石一枫、任晓雯、付秀莹、李宏伟,以及他同样欣赏的弋舟和田耳。徐则臣是他心目中70后作家的领军人物。2015年,徐则臣就凭借《耶路撒冷》入围第九届茅盾文学奖前十名,距获奖一步之遥。

“年龄考量一个作家是否有人生阅历,是否有能力处理时代风云和人物命运。”徐兆寿说,徐则臣此前的作品多是写自己熟悉的生活,属于经验写作,本届获奖的《北上》则是重要的虚构作品。“需要他更多的时间和能力来处理写作中的一系列问题。这说明他超越了自己。”

剧作家陈彦2013年开始写长篇小说,如今凭借第三部长篇小说《主角》获得茅奖,被评委徐兆寿称为“黑马”。陈彦创作过几十部戏剧作品,多次获得“曹禺戏剧文学奖”“文华编剧奖”。陈晓明认为,陈彦小说的戏剧性把握得比较好,既充分又微妙。

“陈彦比之其他作家的不同在于,他把戏剧与小说巧妙地融合在了一起。”徐兆寿说,“一段时期以来,为了探索艺术的多种路径,小说不再写人物,不再讲故事,这种纯修辞的探索固然好,但没有形象的小说是很容易被人忘记的。”

与之相对的是李洱的《应物兄》。评委汪政读完这部近八十五万字的长篇小说后感叹:“它没什么主线或者重要情节,居然就这样写成了。”“它的特点是以话语为主体。”汪政接受江苏媒体采访时说,“(读者)任何时候都可以进去,任何时候也都可以出来。”

“我不想立刻给予这次获奖的作品再高的评价,老实说,它们都还存在着一些缺点。”徐兆寿认为,茅奖要向中国古典文学经典《史记》和《三国演义》学习,“它们都远远超越了自己的时代。我们应当面向这样的传统”。

“把社会的方方面面 都搅动起来”

在写作之外,五位获奖作家都有工作职务。

作家李洱在中国现代文学馆任职,每天上班要开各种各样的会议。“经常有朋友问,你怎么受得了朝九晚五(的生活)?”李洱获奖后接受媒体采访时说,“其实,对作家来说,没有任何一种生活是无意义的,包括那些看似无意义的生活。”

陈彦写《主角》时在陕西行政学院任职,学院有寒暑假,时间相对充裕,有时晚上也能写两三千字。“任何生活都是一种创作素材,工作很多时候在帮助你开阔视野。”当时陈彦经历了一届分房,加上这次,他前后三次组织分配了四五百套房。他打算将来写成小说,“可以把社会的方方面面都搅动起来”。

《主角》聚焦秦腔艺人群体,同样得益于陈彦的工作积累。他曾在陕西省戏曲研究院工作二十多年,系统研究过戏曲史和秦腔发展史。陕西省戏曲研究院已有八十一年历史,成立之初吸引了很多民间艺人加入,传统文化与现代院团互相塑造。

写《主角》时,陈彦觉得这些积累像一个很大的吸盘,令他往下坠,他要拼命地向上抻。他没有把写作局限于一个艺人的成长史,而是通过主角忆秦娥抒发自己对四十多年时代变迁的多种感受。

陈彦在研究院时就开始写这部小说,当时取名《花旦》。小说写了五万字搁浅,他觉得生活素材太多,不知道如何剪裁。他调动到其他单位,沉淀三年多后忽然觉得清晰了,这才有了《主角》。他形容为“庐山之外看庐山,横看成岭侧成峰”。

阅读也在工作之余进行。陈彦开了一份很广泛的书单,他形容作家应该像老农民一样,日晒夜露,半夜听到动物叫,还要披着衣服到田边看一眼没收割的庄稼,“吃比别人多的苦,才能有所收成”。

陈彦最近重读了四大古典名著,书上画满道道杠杠。他希望研究本民族语言的表述方式,而不是长期用翻译体语言写作。近期他还交叉重读《静静的顿河》《卡拉马佐夫兄弟》《鼠疫》和《洛丽塔》等世界文学名著。“比如《洛丽塔》。纳博科夫不是很欣赏地在写主人公做这些事情,他始终带着一种自责、忏悔和无奈。”他说。

书单里还有不少历史、哲学著作。“作家不阅读这些,我觉得很多东西翻不过梁。同样的生活你想把它咀嚼得深刻一些,会缺一种辨识能力、判断能力——它的高度、经纬度在什么地方,局限在什么地方。”陈彦对南方周末记者说。

每届的茅奖和诺奖作品,各种榜单上的热门小说,陈彦也会读。几年前,单位的90后喜欢网络小说,他也读了一些,感觉它们“比较时尚,也有对历史故事的演绎,但有些作品对历史的物化与雾化倾向,也值得研究”。

广泛吸纳之后,陈彦希望“自己的骨架上长出更丰满的血肉”。许多著名作家构建了属于自己的“文学宇宙”,像马尔克斯小说中的马尔孔多镇、福克纳笔下的约克纳帕塔法县。他的三部长篇小说中,两部与秦腔有关,作品围绕着秦腔,由此发散至社会方方面面。

单说艺术形式,从最早的完整秦腔剧本《钵中莲》算起,秦腔已经有六百年历史了。“它是一个富矿,裹挟着社会生活的诸多信息。”陈彦说,“在这里可以探测历史,也能感知民族的现在和未来。”