预应力在城市下穿隧道设计中的应用

傅家鲲,邓雪峰,李 敏

(1.成都市市政工程设计研究院,四川 成都 610023;2.成都建工第七建筑工程有限公司,四川 成都 610051)

0 引言

随着城市规模的不断扩大,社会经济的不断发展,居民私家车保有量不断增长,城市交通拥堵状况日益严重。原有道路网络已远远不能满足居民交通出行的需求,城市交通设施面临巨大的压力[1]。为缓解交通压力,改善交通状况,各地均对现有城市道路进行扩能改造。而道路交叉口是既有道路网络的重要节点,也是交通拥堵的重要瓶颈。

为了解决路口节点交通的拥堵问题,同时尽量避免对城市景观产生影响,城市下穿隧道建设的数量越来越多[2]。因此合理拟定下穿隧道的结构形式,已成为工程方案设计中的重点和难点。

本文以成都市日月大道(成温路)快速路改造工程——文家路下穿隧道工程为例,介绍了预应力在大断面城市下穿隧道工程设计中的应用。

1 工程概况

日月大道(成温路)为成都市规划的“三环十六射”快速路网中的重要射线道路之一,是中心城区至温江卫星城交通廊道的重要组成部分,定位为具有快速通行能力的城市主干道。文家路下穿隧道位于日月大道与文家路交叉口节点,沿日月大道方向下穿文家路、苏坡支渠河,呈西北-东南走向。下穿隧道按双向8车道设计,其中最内侧2个车道为公交专用道。

2 下穿隧道设计要点

2.1 主要技术标准

(1)道路等级:城市主干道。

(2)设计荷载:城 -A。

(3)交通等级:重型交通。

(4)设计车速:60 km/h。

(5)隧道净空:不小于5.0 m。

(6)地震加速度值为0.10g,抗震设防烈度为7度,特征周期0.45 s,设计地震分组为第3组。

2.2 平面设计

下穿隧道沿日月大道方向呈“S”形曲线,由圆曲线与缓和曲线组成[3]。下穿隧道全长574.361 m,其中暗埋框架段长215 m,两侧U型槽段共长255 m,两侧挡墙段共长104.361 m。

2.3 纵断面设计

纵断面设计中主要考虑满足路口处暗埋段长度、过路管线空间、车道净空和尽量减小隧道坡长等因素,工程采用了最大允许值5%[4]。由于需要穿越苏坡支渠河,暗埋框架段最大覆土厚度为5.1 m。

2.4 横断面设计

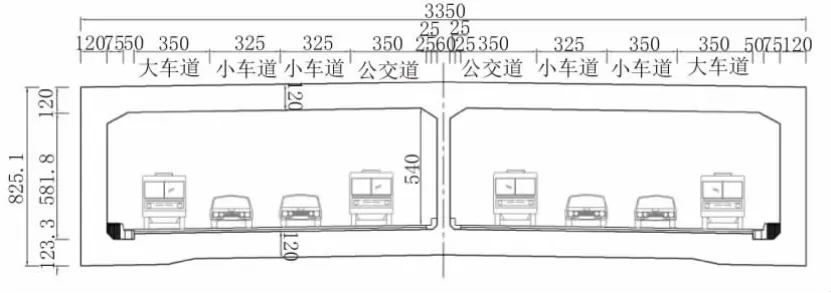

根据交通规划,隧道为双向8车道,暗埋段采用单箱双室框架结构,结构顶板、底板和侧墙厚度均为120 cm,中墙厚度为60 cm,如图1所示。

3 结构处理方式

下穿隧道单孔跨径大,最大埋深处顶板覆土较厚。为了减小顶板结构的厚度,改善结构受力,顶板采用了预应力结构。其余部分为了便于施工,均采用普通钢筋混凝土结构。

图1 框架断面(单位:cm)

3.1 框架顶板预应力布置

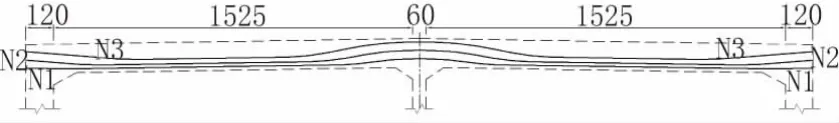

顶板结构按预应力A类现浇构件设计,预应力钢束采用1860级高强度低松弛钢绞线,张拉控制应力为1 395 MPa。为了使结构应力在施工阶段和营运阶段都满足规范[5]要求,每个横断面布置了3束11øs15.2钢绞线,沿隧道纵向每隔50 cm布置1组,如图2所示。

图2 顶板预应力钢束布置断面图(单位:cm)

3.2 框架顶板预应力锚固端处理

框架结构位于地底下,易受到地下水和土的腐蚀,因此封锚端的防腐蚀处理尤为重要。

为防止锚固端腐蚀,将锚固端混凝土保护层适当加厚,并在封锚前采用液态阻锈剂涂刷锚头,封锚后混凝土表面做防水加强处理。

4 结构计算

4.1 计算模型

选取框架最大覆土厚度5.1 m处进行计算,活载作用等效为1 m覆土的重量。基坑底部位于地面以下13.35 m,基底位于中密卵石层上。地下水位在地面下2 m,整个框架结构都受到水压力的作用。预应力在混凝土强度达到90%时进行张拉,张拉顺序为N1→N2→N3。

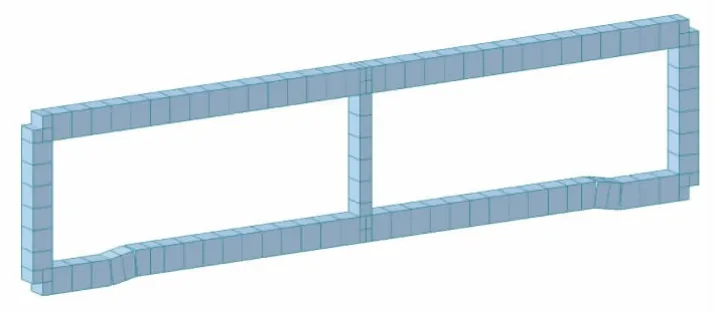

计算模型采用梁单元模拟(见图3),纵向取隧道1 m长度,横向将框架结构进行离散。

图3 Midas/Civil模型

4.2 顶板计算结果

顶板为预应力构件,应进行短暂状况和持久状况的应力验算。

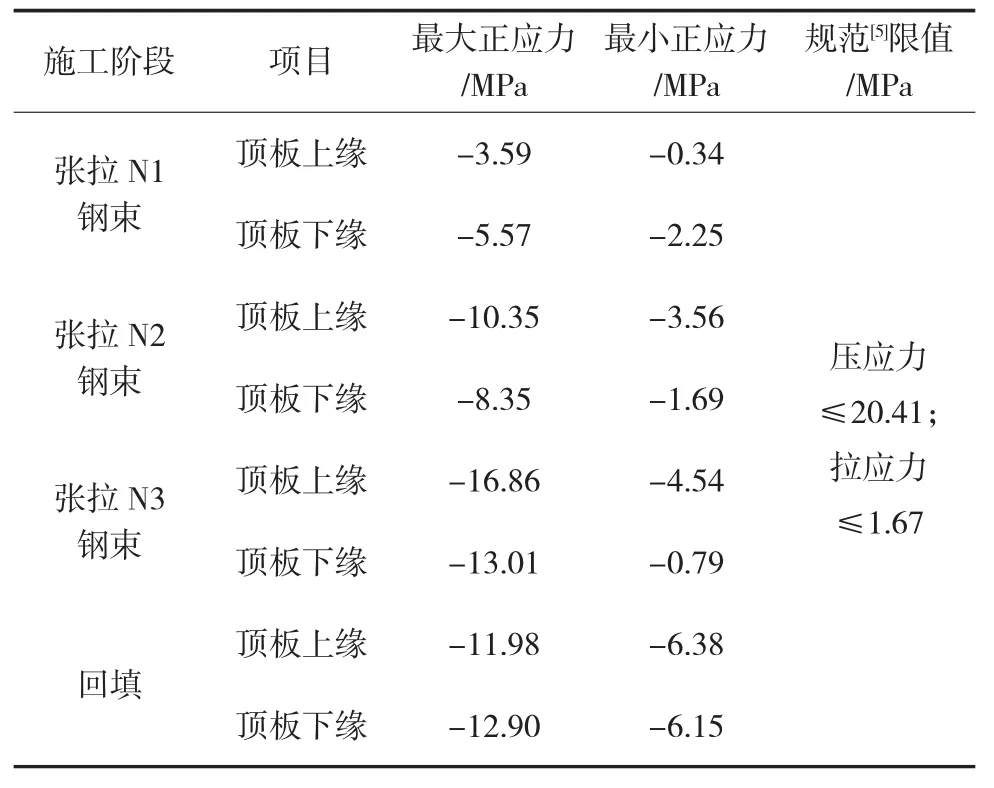

4.2.1 短暂状况应力验算

在顶板结构施工过程中截面边缘混凝土法向应力如表1所示,表中应力正值代表拉应力,应力负值代表压应力。

表1 截面边缘混凝土法向应力验算表

由表1可见,在整个施工过程中,混凝土截面最大压应力为16.86 MPa,无拉应力出现,满足规范[5]要求。

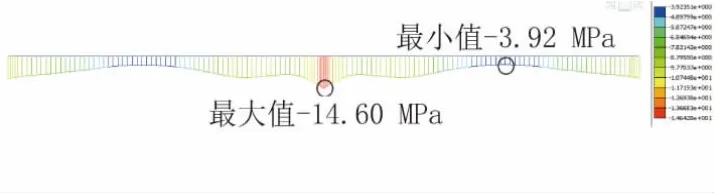

4.2.2 持久状况使用阶段的应力验算

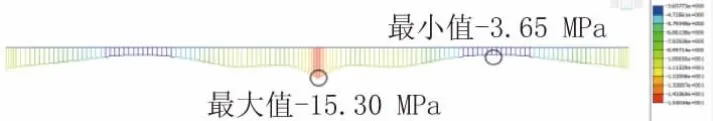

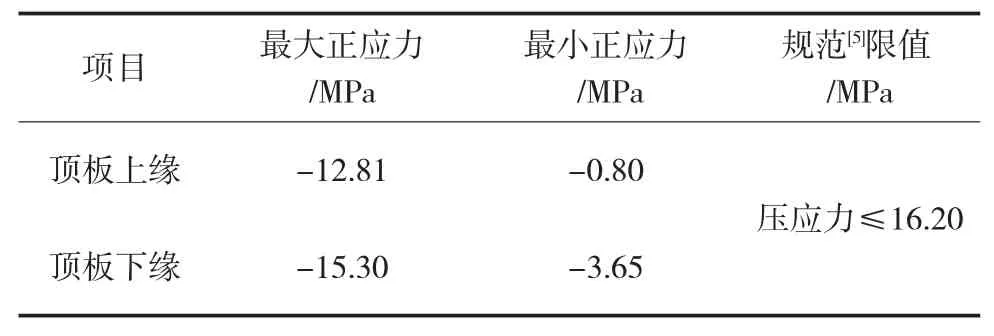

按标准值组合,使用阶段持久状况正截面混凝土上、下缘的法向压应力包络图如图4、图5所示,计算结果如表2所示。表中应力正值代表拉应力,应力负值代表压应力。

图4 标准组合正截面混凝土上缘法向应力

图5 标准组合正截面混凝土下缘法向应力

表2 标准组合正截面混凝土法向应力验算表

由表2可见,混凝土正截面最大压应力为15.30 MPa,小于规范[5]规定的 16.20 MPa,满足要求。

标准组合斜截面混凝土主压应力见图6。

由图6可知,斜截面混凝土最大主压应力为15.30 MPa,小于规范[5]规定的 19.44 MPa,满足要求。

图6 标准组合斜截面混凝土主压应力

4.2.3 持久状况正常使用极限状态正截面和斜截面抗裂验算

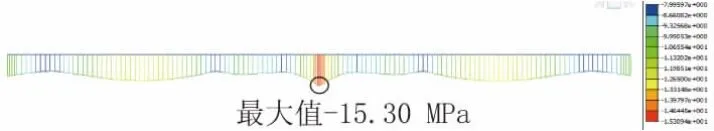

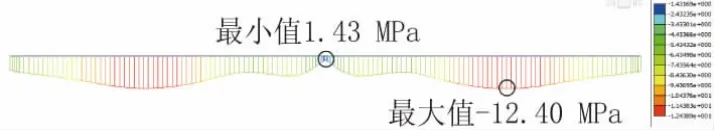

按频遇组合,使用阶段持久状况正截面混凝土上、下缘的法向拉应力包络图如图7、图8所示,计算结果如表3所示。表中应力正值代表拉应力,应力负值代表压应力。

图7 频遇组合正截面混凝土上缘法向应力

图8 频遇组合正截面混凝土下缘法向应力

表3 频遇组合正截面混凝土法向应力验算表

由表3可见,混凝土正截面上下缘均受压,无拉应力出现,满足规范[5]要求。

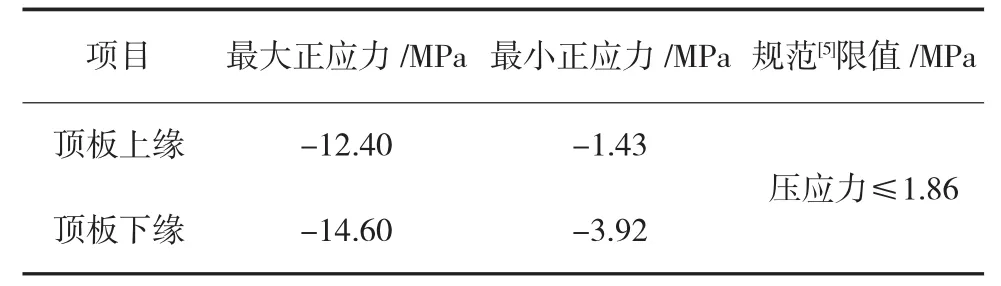

频遇组合斜截面混凝土主拉应力见图9。

图9 频遇组合斜截面混凝土主拉应力

由图9可知,斜截面混凝土最大主拉应力为0.35 MPa,小于规范[5]规定的 1.325 MPa,满足要求。

4.3 底板和侧墙计算结果

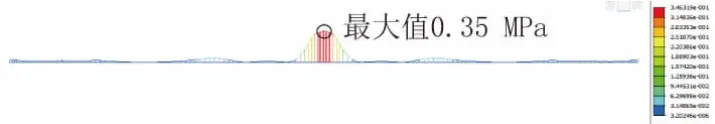

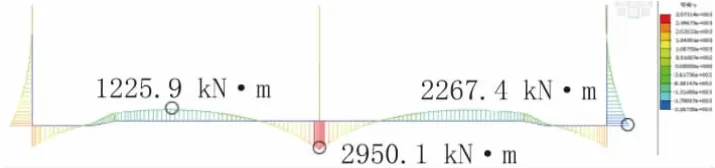

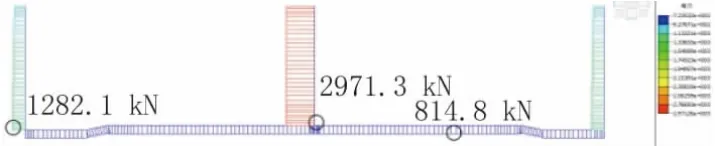

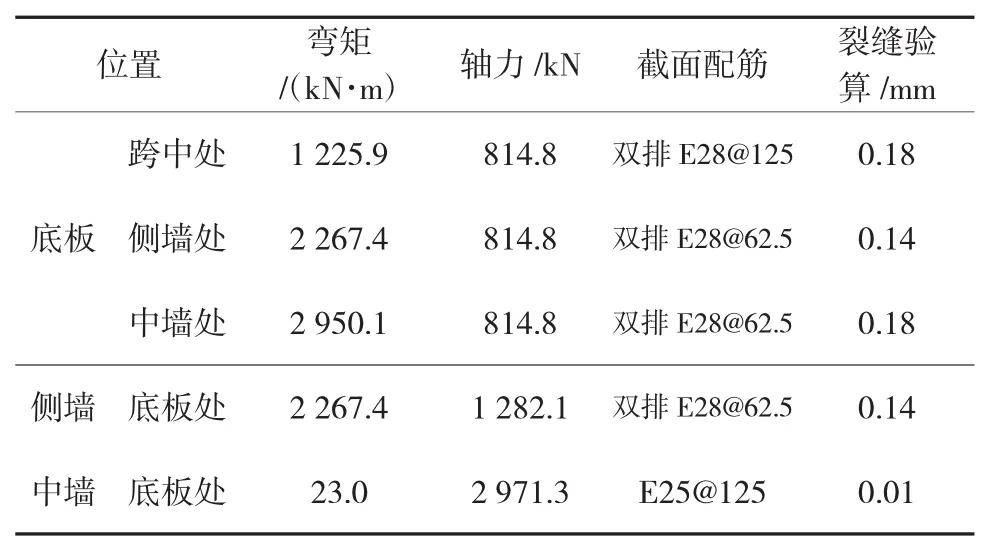

底板和侧墙均为普通钢筋混凝土结构,应进行正常使用极限状态的裂缝宽度验算。按频遇组合并考虑长期效应的影响,结构弯矩、轴力如图10、图11所示,计算结果如表4所示。表4中同时列出了结构裂缝验算值。

图10 频遇组合混凝土弯矩图

图11 频遇组合混凝土轴力图

表4 混凝土裂缝验算表

由表4可见,结构裂缝宽度均小于0.2 mm,满足规范[5]要求。其中受力较大处均配置了双排钢筋,钢筋净距按最小值30 mm且不小于钢筋直径进行控制,以保证混凝土的浇筑质量。

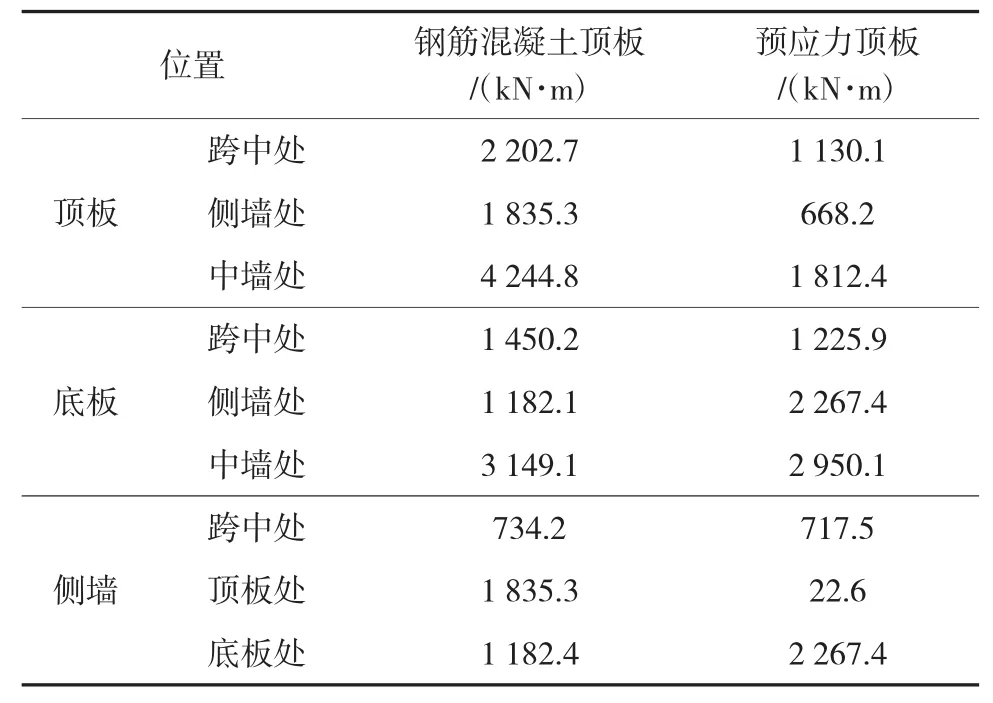

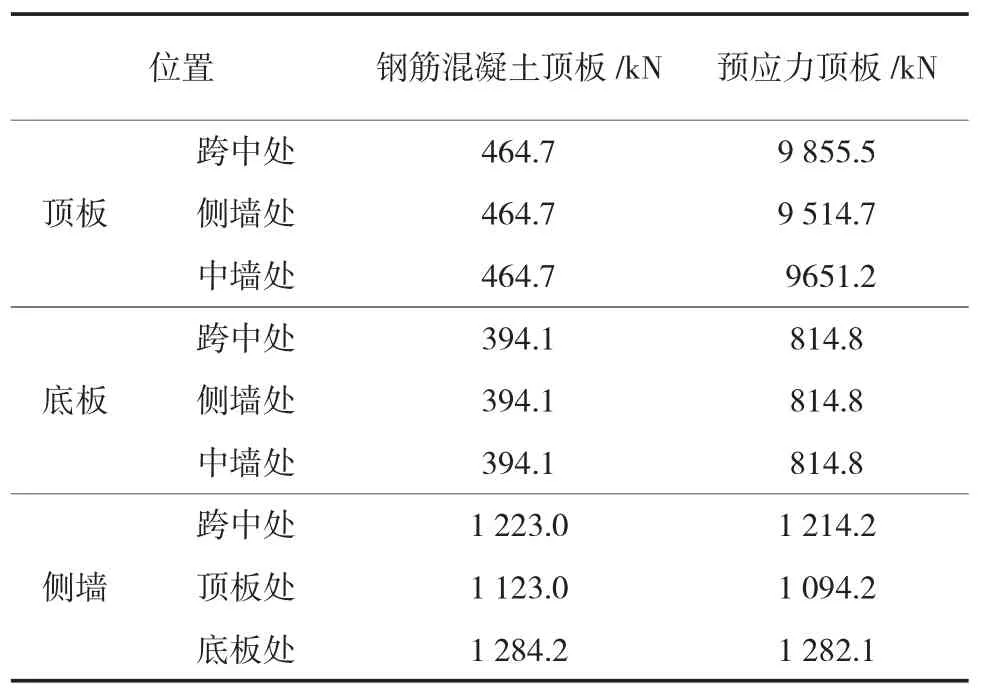

4.4 与普通钢筋混凝土框架受力对比分析

在结构尺寸、受力状况相同的条件下,将框架顶板改为普通钢筋混凝土结构进行计算,并与框架顶板为预应力结构时的内力进行比较。弯矩、轴力变化如表5、表6所示。

表5 弯矩变化对比表

表6 轴力变化对比表

由表5、表6可见,当顶板采用预应力结构后,整个框架结构受力状况得到了明显改善。其中弯矩仅在底板和侧墙的相交处增大,其余部位均为减小。轴力在顶板和底板处均大幅增加,侧墙处轴力变化较小,轴力的增大对减小结构裂缝有利。

5 结语

随着城市交通流量的日益增大,城市道路的宽度越来越大。为不影响城市景观,道路交叉口利用下穿隧道的情况越来越多,对大断面城市下穿隧道的需求量日益增大。本文重点研究了大断面城市下穿隧道的设计技巧和计算分析思路,并论证了预应力在大断面下穿隧道中使用的可行性和对结构受力的影响。