以应用型人才培养为核心目标的植物组织培养课程教学创新研究与实践

韩立敏, 化文平, 王 智

(陕西学前师范学院 生命科学与食品工程学院, 西安710100)

植物组织培养技术广泛应用于农林、园艺、医药等领域,产生了巨大的经济与社会效益,随着社会的发展,人们对组培花卉、脱毒新品种、重要次生代谢产物等植物组织培养产品的需求量日益增多[1]。为顺应社会科技需求,各院校竞相开设了植物组织培养课程,培养该方面高级应用型人才。

植物组织培养是我校生物科学专业的必选特色课,共68学时,理论与实验教学分别为32学时,课程见习4学时。如何在有限的学时中既让学生掌握基本理论、方法与技术,又能了解学科发展中的新成果、新观点、新思路、新技术、新方法,提高学生的实践创新能力是个重要课题。这需要综合考虑教育发展新形势、学校实际情况、教育对象学生的特点,在此基础上对课程进行深层次改革。为提升教学质量与教学效果,培养符合社会需求的创新性应用型生物类人才,笔者从教学理念、教学内容、教学方法与手段等方面进行了特色改革与创新。

1 课程培养目标

植物组织培养是实践技术型、应用型课程,以有关概念、操作程序和关键技术为主线,融入最新研究成果,内容丰富、更新快、技术细节多且要求高[2]。其培养目标是夯实理论基础、熟练操作技能,以强化技术应用能力培养为主线,提高学生的实践创新能力,培养服务地方经济和社会发展的高层次创新性应用型人才。

2 教学创新研究与实践

2.1 理论课教学的创新研究与实践

2.1.1 教学内容模块化处理与优化

一门课程的教学内容决定了学生从中所汲取的营养,所收获的素养与能力,因此教学内容的选择和优化对人才培养至关重要。根据学科发展现状与趋势,结合课程教学目标,考虑学生需求特点,围绕教学大纲,确定教学内容并优化。

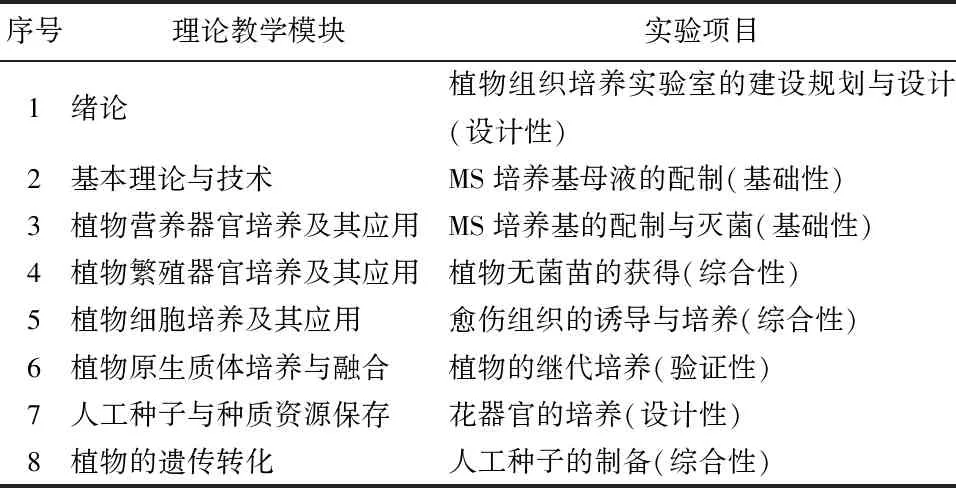

本课程选用的参考教材为巩振辉等主编的普通高等教育“十三五”规划教材(第二版),将教学内容模块化,把应用篇内容与相关基本理论融为一体,删减重复、陈旧部分,引入发展前沿、研究热点与关注焦点,整合优化为8个教学模块(表1)。绪论作为课程导入,重在激发学生学习该课程的浓厚兴趣;基本理论与技术模块,包含基本原理、技术与实验室建设;营养器官培养、离体快繁、植物脱毒苗培育整合为一个模块;植物细胞培养与次生代谢产物生产优化为植物细胞培养及其应用模块;原生质体培养与体细胞杂交融为一个模块;将繁殖器官培养与胚培养、单倍体培养结合成独立模块;第十二章植物体细胞无性系变异穿插到各模块中作为问题进行探讨;其余部分单独讲授。

表1 植物组织培养教学内容一览表

2.1.2 教学中渗透职业能力与素养的培养

学生职业能力与素养的培养有利于其社会角色的转变及就业竞争力的提升[3-4],有利于应用型人才培养目标的实现,教师非常注重在教学中渗透这一点。

组织学生参观组培苗工厂化生产流程。将市场上成熟的商品化MS、1/2MS、B5、N6培养基干粉产品介绍给学生,比较利用半成品配培养基与传统配制方法,并在实验课上使其体会科技发展为人们带来的高效性、便利性。引导学生主动了解企业行情,思考企业单位所需人才,让其对就业前景充满信心。

学期末,要求学生针对所感兴趣的植物查阅其组培技术、应用现状及发展前景等资料,梳理制作PPT,全班范围内分享,既通过思维碰撞丰富了其知识库,又锻炼了师范生的讲课能力与素养。安排学生组成创业团队,要求其构思一个植物组培相关企业,用技术、产品来服务社会,通过讨论、资料查阅来完成创业计划的撰写与设计,这项活动引发学生思考如何利用组培技术为社会经济发展服务,通过虚拟企业的品牌建立、Logo 设计、品牌故事分享、组织机构设置、品牌定位与建设目标、资金渠道来源、品牌文化、运营理念、产品需求分析与预测等培养学生的创业意识与思维,学生在撰写创业计划的过程中,可了解社会对所需人才的素质与能力要求,思考自身资质与社会需求的差距。使学生站在创业者的角度去看待和思考问题,提高其就业竞争力,培养其职业素养与能力、创业思维与意识。

2.1.3 运用多种教学方法与手段,提高课堂教学的有效性

教学方法是教师在教学过程中采用的技巧、策略、方法、方式与手段的总称[5],依据教学内容与学生特点灵活选择合适的教学方法,精心设计教学活动,激发学生学习兴趣,切实提高教学成效。

愈伤组织、胚状体、褐变等概念抽象,用生动、形象的动画、图片展现,把消毒与灭菌、接种、组培苗工厂化生产等内容通过视频呈现,变描述性内容为可给学生视听多种感官刺激的动态内容,更容易激发学生学习的热情。讲玻璃化时,将教师科研成果铁皮石斛正常苗与玻璃化苗带到教室,通过观察实物,比较外部特征,获得感性的差异认识,然后引导学生深入思考其内部结构区别,借助多媒体展示解剖结构图,实物教学与多媒体辅助教学相结合,使学生对玻璃化知识的理解更系统、全面,有效地将复杂内容简单化,抽象事物具体化。将污染苗带到课堂,让学生在观察杂菌污染现象的基础上学会辨别细菌污染与真菌污染,引导其思考杂菌污染对植物的生长发育有何影响,为何发生杂菌污染,如何防止杂菌污染,进而详细讲解植物组织培养3大难题之一“杂菌污染”。

以案例教学导入新课、借助对案例的分析讨论深入剖析知识点、观看讲评案例视频,获得了良好的教学效果。如讲脱毒技术时,以高产优质的马铃薯脱毒苗导入,设问如何培育马铃薯脱毒苗,继而详细讲解植物脱毒技术,整个内容均以此案例的解析、讨论为主线。讲原生质体培养与融合时,以利用原生质体融合解决甘薯种间杂交不亲和进而培育抗茎线虫优良新品种导入,让学生明确原生质体的用途,进而提出如何制备原生质体,再深入讲解原生质体的分离、纯化、培养、融合等知识。

2.2 实验教学的创新研究与实践

2.2.1 教学内容体系的建立与优化

教学内容以器官培养为主,实验项目与生产实践紧密结合[6],力求内容丰富、贴近学生生活又能结合地方经济植物特色。选材有商洛丹参、菘蓝、周至猕猴桃及常见蔬菜胡萝卜等,涵盖了根、茎、叶、花、种子等外植体,技术环节涉及外植体的选择、消毒与灭菌、接种、试管苗移栽管理,使学生对组培流程有清晰的思路。经摸索与实践,初步形成了适合我校校情、学院院情以及学生学情的内容体系(表1)。实验项目相对独立,安排灵活,内容丰富,材料多样并具地方特色,加深学生对本地植物的了解[7],但教师配培养基、灭菌任务相对繁重,某些材料、试剂相对浪费。组培实验具有连续性和周期性,需动态追踪材料的培养状况,记录分析实验结果,所以,合理安排课时,提高实验室开放程度并加强管理,方便学生定期观察,调动学生及时记录结果的积极性。我们探索了周末全天制,学生和教师的时间相对比较集中,能够保证实验效果。

尝试根据实验间的内在逻辑关联性加以整合,将组培实验升级优化为组培技术实训[8]。以设计性、综合性实训为主题,以某植物的组织培养为主线,共3个实训项目。设计性实训项目“组培室的建设规划与设计”,要求学生根据给定面积和资金等情况设计出科学合理、现代化、人性化的组培室;综合性实训“奶油草莓的组织培养”,包含培养基的制备及灭菌、愈伤组织的诱导及其再分化、继代培养、试管苗的驯化移栽等多个实训子项目;实训“甘薯人工种子的制备”,设计不同浓度梯度的海藻酸钠与蔗糖溶液,不同钙化时间,根据包埋后人工种子的硬度、透明度、失水速度、发芽率筛选最优制备工艺组合。该体系综合性、逻辑性强,环环相扣,这样的实训升级改革对教学条件、教学管理、教师的指导能力和学生学习的主观能动性及能力要求都很高,需深入探索教学管理、教师与学生之间的最佳契合点。

2.2.2 形成特色授课模式,提高学生实践能力与素养,培养创新性应用型人才

为了提高实验教学效果与质量,我们不断改进教学方法、方式[9],形成了适合我校学生学情的特色实验授课模式。

课前,教师通过QQ或微信给学生发送资料,课上以提问方式阐明实验原理与内容,帮助学生进行知识回顾与迁移,以启发式教学法引导学生思考实验过程中应注意什么问题,强调注意事项,通过讨论、总结得出实验目的及实验用具。多给学生动手的机会,每小组4位同学同时在两台双人超净工作台前操作,消毒灭菌耗时长,每大组按序选择4位同学将整组所需材料进行处理,这样每个学生均可掌握组培各个环节。实验过程中,教师现场同时指导4位学生,同步讲解步骤和注意事项,其他人观看思考同学的规范性与问题,为自己的操作提供借鉴。做实验时,让学生通过伙伴互助拍摄操作视频,作为复习巩固、交流提高的学习资料,学生在回放观看时可查找问题,及时纠正,掌握技术要领,规范操作,这对学生的技术纠错、提高及精湛化具有重要意义。如学生看到视频中的自己接种时无意中将手伸进组培瓶、酒精棉球擦完手后立即靠近酒精灯、把带火星的火柴差点扔到有酒精的废液杯中而引起危险等,启发他们思考不规范操作的后果,使其认识到认真、细心、规范操作的重要性。实验课后,撰写实验报告并分析总结,将所学知识加以升华。该实验教学模式充分调动了学生学习的主观能动性与积极性,培养了其团队协作精神。

实践证明,教师示范、现场指导、随时答疑、纠正不正确操作,使学生掌握了规范的技术,教学效果反响很好。以丹参和菘蓝的种子为外植体获得无菌苗实验中,2个班60名本科生接种两周后污染率为0,成功获得了无菌苗。用甘薯茎段、叶片分别为繁殖体进行包裹,制得的人工种子犹如透明珍珠。当学生拿到亲手培养的鲜活试管苗、制作的人工种子,成就感和喜悦感溢于言表,大大提高了其学习积极性。

2.2.3 关注卓越人才的培养

每位学生是个独立的个体,家庭环境、教育经历、个人爱好与素养的不同,造成了其兴趣与能力的差异,差异意味着多样性,学生的多样性要求因材施教,对于思维灵活、功底扎实、素质高、能力强、个人对组培怀有浓厚兴趣的学生,及时发现,分层次培养,为其开放实验室并指导其设计完成自身感兴趣的实验如多肉植物玉露的组织培养,满足其求知欲与探索欲,充分发挥其主观能动性,培养其创新思维与科研能力,培养卓越人才。

2.3 考核评价体系的建设与优化

课程考核评价是人才培养的一个重要环节,根本目的在于促进学生的全面发展,科学、规范的考核评价体系是教育教学活动的导向和动力保证[10],需不断建设与优化。改革原有评价体系,注重对学生应用能力的考核。

在理论考题命题中,提高应用性考题比例,注重对学生运用所学解决实际问题能力的考查。如“如何通过组培手段克服甘薯种间杂交不亲和特性培育具有优良性状更能符合人们需求的甘薯新品种”及“如何培育草莓脱毒苗”等。

实验考核主要考查学生对组培技术的掌握情况,平时动态追踪结合期末考核。平时成绩由学习态度、实验操作、实验完成情况、实验报告决定,实验报告的结果与分析部分最能体现学生对技术的掌握程度和运用所学理论分析问题、解决问题的能力,为考核重点关注部分。以某实验项目为载体,挖掘其中蕴含的考点,开发设计系列操作性试题进行实验考试。如“菊花愈伤组织的培养”,要求以叶片为外植体诱导愈伤组织,考核观测点为:外植体的选择、棉塞的制作、培养瓶的清洗、培养基的配制与灭菌、材料的消毒与灭菌、接种。要求从生长健壮、无病虫害植株上选择幼嫩叶片,棉塞美观且大小与三角瓶口相匹配,培养瓶清洗后水呈膜状沿瓶壁流下,能熟练使用灭菌锅,对叶片进行消毒及规范接种。

3 结束语

为提高教学质量,培养具有扎实专业功底、能够服务地方经济、在未来就业市场更具竞争力的创新性应用型人才[11],对植物组织培养课程进行了改革,突出了学生实践应用能力的培养,提高了其学习兴趣与热情,激发了其求知欲与探索欲,培养了学生的创新思维、意识与能力。教学改革是项长期而系统的工程,在未来教学中,可尝试双语教学,培养具有国际化视野、国际竞争力的卓越人才;进一步通过开放实验室,建设校内实训基地,探索产学研结合建立校外实训基地,使学生掌握最前沿的技术,了解最新的市场需求以及企业亟需解决的生产问题[12],为培养紧跟社会发展、切实能够为经济建设服务的应用型人才而不懈努力。