瞬间凉感纺织品的性能评估与测试标准研究

潘文丽,赵晓伟

[1.上海市质量监督检验技术研究院,上海 200040;2.霍兰德家纺贸易(上海)有限公司,上海 200336]

随着人们生活水平的不断提高,对功能纺织品的需求种类和数量不断增加,经过凉感处理后的纺织品越来越受到消费者的青睐。对市售的凉感纺织品分析发现,凉感服装除了瞬间接触凉感外,还包含吸湿排汗凉感及遮蔽凉感。凉感纺织品是纤维与空气的综合体,其热量通过传导、对流与辐射进行传递。本研究将介绍织物的热量传递,研究相关测试方法与瞬间凉感的指标要求。

所谓凉感是指接触瞬间的凉感,顾名思义是皮肤与低于体表温度的织物接触瞬时,使皮肤表面热量快速流失、温度瞬间下降,经皮肤中感温神经反馈给大脑,给人以清凉的感受。但是,随着长时间的接触,皮肤与面料逐步达到热平衡,凉爽的感觉就不明显了。接触凉感面料实质是热量由高温处迅速传导到低温处,并在这个过程中热量被快速吸收或释放到外界,达到降温的目的。

热量传递有3 种不同形式:热传导、热对流和热辐射。(1)纺织品的接触凉感主要是指热传导所产生的凉感。消费者若穿着热传导效果较好的服装,将有瞬间凉爽的感受。接触凉感纺织品可利用玉石粉体添加于纺织品(纤维)中或利用各种方法提高纤维的含水率,从而提高纤维热传导性,提高纤维的瞬间凉感效果。(2)热对流主要利用空气流动产生的气流带动热量传递,提高热对流产生的排热凉爽感。因此,若设计多孔洞、高通风、易排气织物结构或吸湿排汗的纺织品,都能成为具有排热凉爽感的纺织品。(3)纺织品的热辐射是由于温差所引起的电磁波辐射,辐射的传递即使在没有传导与对流的情况下,仍能有净热量从高温物体传递到低温物体。因此,在阳光下能够将热辐射予以吸收或反射,可形成遮蔽凉感。

1 接触瞬间凉感的整理技术

提高织物的凉感效果要利用热传导机理,增加织物的诸多性能,例如:纤维材质的性能(纤维的导热性、热容量、吸湿性)、织物的结构(多孔、通风、排气)、纤维和织物的吸湿排汗和接触凉感整理等因素。

面料要达到迅速导热降温有多种方式,可在纤维喷丝时加入特殊整理剂改善纤维性能、在织造中设计改善织物结构、在织物染色完成后进行凉感整理等,以提高织物凉感效果。按照纺织品不同的加工流程,特殊整理主要有以下4 种。(1)化纤喷丝时,添加矿石或玉石粉末可改善纤维的性能,如Smartkool®面料将玉石材料混入纤维喷丝中,使面料的热传递速度加快,皮肤会很快地与空气进行热交换,产生瞬间接触凉感;同时,Smartkool®面料也拥有速干的效果。(2)织物采用立体组织(如:蜂巢组织)可减小面料与皮肤的接触面积,增加皮肤和织物间空气的流通,保持皮肤的凉感。(3)织物亲水改性整理,如:亲水剂处理的Coolmax®面料,通过吸湿速干的特点达到接触凉感。原理可简单概括为:帮助带走体表湿气;吸收并扩散湿气,从而加强蒸发干燥能力;通过蒸发带走体表热量,空气进入织物内层,保持皮肤的凉爽与干燥。(4)采用接触凉感整理剂,利用微胶囊技术和相变物质吸热原理,保持温度的调节作用。如:赫特国际集团(Herst International Group)的产品“调温整理剂COMFAD 6039”采用以高级脂肪烃为主要成分的自动调温微胶囊,其相变温度为25 ℃,当外界温度达到相变温度时,相变材料开始发生相变,吸收或放出热量以调节纺织面料温度,给人以舒适感。在外界温度升至相变温度时,相变材料逐步由固体变成液体,吸收外界热量作为潜能贮存;一旦外界温度降低,相变材料逐步固体化放出潜能,对面料表面的温度升降起缓冲作用。

2 测试标准和方法研究

瞬间接触凉感的测试方法可分为2 类:纤维材料的热学性能测试和织物瞬间接触凉感的测试。针对纤维热性能的测试包含多相型材料的凉感测试和纺织材料的稳态与动态热性能测试。

2.1 多相型材料的凉感测试

该方法主要研究聚合物的热转换,如聚合物的融化温度和玻璃化温度。这种方法应用的仪器是差示扫描量热仪(Differential Scanning Calorimeter/DSC)。将所测试的聚合物放置于加热器上,计算机程序自动控制测试样品和标准样品的不同温度,并将这种不同的温度转化为热流量。对于标准样品来说,聚合物的样品相当于外加的样品。外加样品和其热惰性(外加样品的量越多,则加热所需的时间越长)使得接收测试仪上的温度不同于标准样品温度。实际上,热扫描仪是测试提供给标准样品的外加热量,通过此种方法可以测量纤维的热容量。

热流量和加热速度之比即热容量。测量融化和结晶化时的热量反映了多相材料吸收和释放热量的情况。热扫描仪通过测试空气的温度峰值可以量化潜在的热量。此种测试技术通过测试温度板上多相材料吸收或者释放的热量来量化多相材料的热容。

更适用于测试新型聚合材料的本身特性,常规纺织品材料已有了基本的热力学性能数据和热容量指标。

2.2 纺织材料的稳态和动态热性能测试

此方法适用于测试含有多相材料的纺织品,目的是量化织物在可以控制温度系统中(温度达到相变温度)吸收和放出的热量。该方法的代表标准是ASTM D7024—2004纺织材料恒稳态与动态热性能的试验方法(Standard Test Method for Steady State and Dynamic Thermal Performance of Textile Materials)。

ASTM D7024 测试原理是将织物放置于热板上(可用于加热和冷却)来测试温度的变化。仪器运行采用计算机来自动控制温度板,温度正弦曲线的中位数为150 W/m2,温差幅度为100 W/m2。极板的冷程度依据环境的温度,如实验室的温度为20 ℃,极板的热程度可以用250 W/m2的热流量来调节,使之达到36.3 ℃;然后,可以根据多相材料生产商所提供的相变温度来调整极板的温度。接下来,以150 W/m2的幅度来升高温度,因为开始的时候已经固定了正弦曲线的中位数值,可以实现在相变温度的周围发生温度震动。温度的震动范围是由热极板的温度(根据制造商提供的数据,设定在相变温度范围之内)所决定的。这样可以估计出最大热流量和最小热流量以使材料达到相变温度,同时,可以得到温度变化系数。该系数可用来测量和比较调温面料的调温能力,系数越大,自动调温能力越小。

2.3 纤维和织物的凉感效果测试

织物整体瞬间接触凉感的评价测试包括接触瞬间凉感系数法、热阻性能测试法、红外线热像仪法等。

从目前已颁布的标准可知,国外暂时没有相关测试标准颁布。但我国大陆在2017 年12 月底,由国家标准委员会颁布了GB/T 35263—2017《纺织品接触瞬间凉感性能的检测和评价》,此标准于2018 年7月实施;另外,我国台湾地区标准CNS 15687—2013也正式颁布和实施,即:织物瞬间凉感性能试验法(Method of test for the instantaneous cool sensation fabrics)。这2 个标准都具体规定了测试参数和测试流程。

2.3.1 接触瞬间凉感系数法

该方法也称为川端热管理评价系统(Kawabata Evaluation System Thermolab Instrument),是织物瞬间接触凉感验证及改质瞬间凉感纺织品(纳米技术或微胶囊技术)的验证规范,均使用此方法进行测试。

GB/T 35263—2017 和CNS 15687—2013 中的测试指标均为瞬间凉感系数(Q-Max)。Q-Max系利用冷板与热板对织物进行接触凉感的测试,其优点是能够在极短时间内完成评估织物凉感性能。Q-Max通过模拟人体接触织物的过程,得到皮肤瞬间热量流失的最大值,也是织物单位面积瞬间能带走的最大热流量,此值即为织物瞬间凉感性能的指标,Q-Max值越大,表示带走的热量越多。

该方法测试原理:在规定的实验环境条件下,将温度高于试样的热检测板与试样接触,测定热检测板温度随时间的变化,并计算接触凉感系数Q-Max,表征试样的接触瞬间凉感性能,Q-Max 数值越大表示皮肤感受到凉感程度越强,反之,表示皮肤感受到凉感程度越弱。

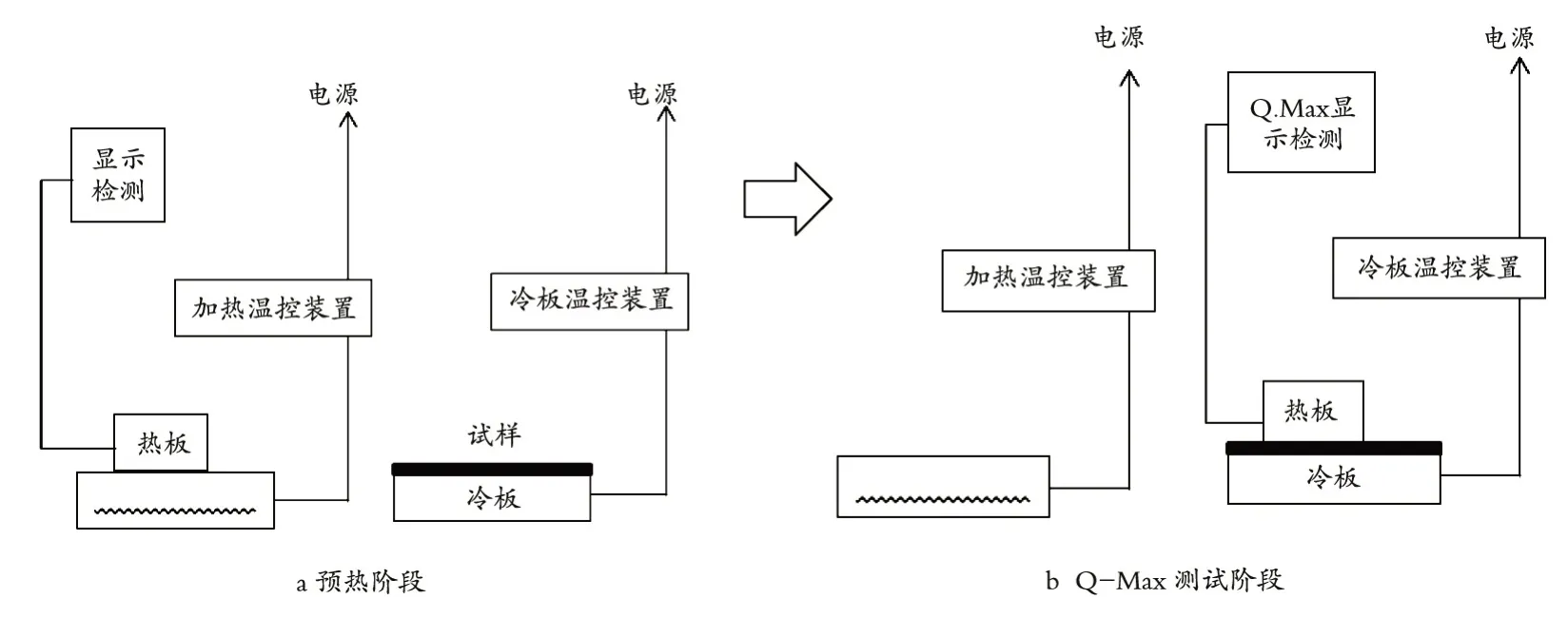

CNS 15687—2013 测试步骤:将织物置于仪器冷板上,当织物温度和冷板相同时,再将热板快速置于试样上,热板的热会透过织物传到冷板,在接触瞬间即能测得织物最大热流失量,即Q-Max 值。测试原理示意如图1所示。

图1 CNS 15687标准检测的原理

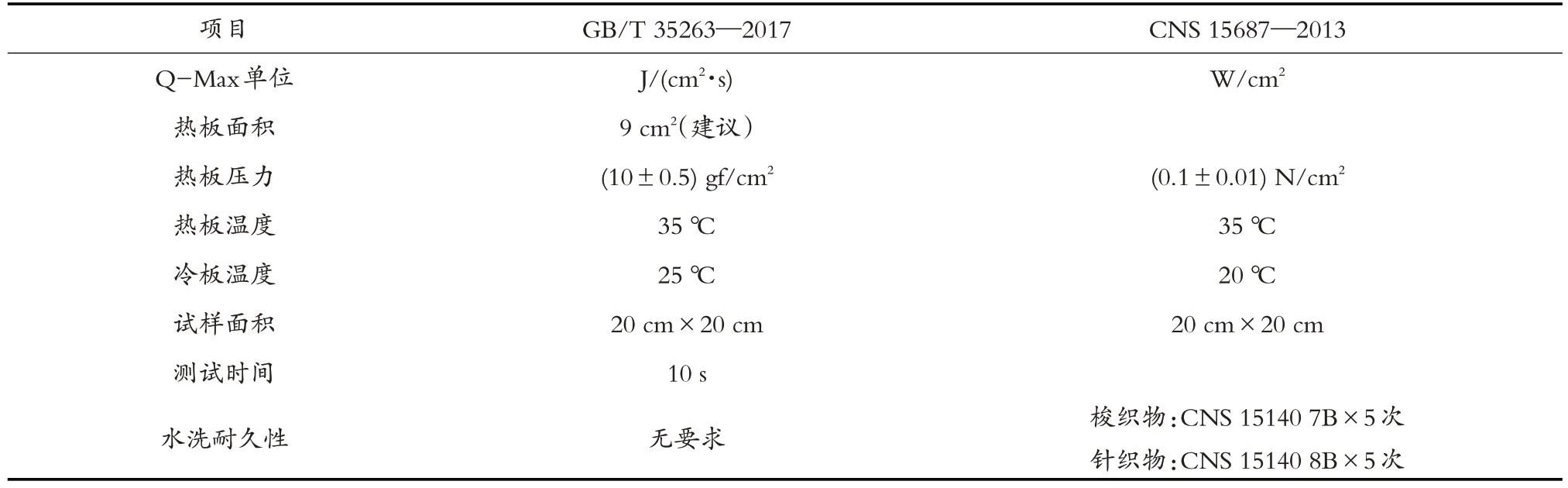

GB/T 35263—2017 与CNS 15687—2013 操作相同,但两者在冷板温度的设定上有所不同,其他测试参数基本一致,表1 列出了两个标准间的主要不同之处。

表1 GB/T 35263—2017和CNS 15687—2013测试参数的主要不同

2.3.2 热阻性能测试

另一方面是热阻性能测试,它也适用于吸排快干纺织品。

目前热阻的测量标准有GB/T 18398—2001、GB/T 24254—2009、GB/T 11048—2008、ASTMF 1291—2016、ISO 11092—2014 等。根据我国标准,服装热阻的测试方法之一是暖体假人法,即GB/T 18398—2001,标准中规定了测试服装热阻用的暖体假人系统的基本技术要求和暖体假人测定服装热阻的方法,适用于测量各类服装的热阻。除暖体假人法外,热阻测量的其他方法还有:管式织物保温仪法、平板式织物保温仪法和冷却法。

2.3.2.1 管式织物保温仪法

该方法的代表标准是GB/T 11048—1989 方法B。纺织品的热阻可使用管式织物保温仪来测定。测试时,将试样包覆在试样架上,盖上外罩,待加温管升温一段时间后定时降温散热。测试过程采用计算机控制和数据处理,测定后就能直接得出保温率、传热系数等各项指标。由于技术条件的限制,保温率存在一些技术缺陷,因此,标准在2008 年更新时(GB/T 11048—2008),已经取消了方法B(管式保温仪),仅保留了平板式织物保温仪,即A 型仪器(蒸发热板)和B型仪器(静态平板)。

2.3.2.2 平板式织物保温仪法

GB/T 11048—2008和ISO 11092—2014所规定的方法是用平板仪来测量织物的热阻。平板式保温仪由试验板、保护板、底板、有机玻璃罩、温度传感器和可开启门组成的一个恒定温差环境。温度恒定在36 ℃,用隔热材料与周围环境隔离开,相同隔离材料的隔离试验板、保护和实验台使3板之间没有温差,以通断电的方式保持恒温,保证热量只能单向向上传递而不会逆向传递。温度传感器用来测定封闭室内的温度,一般维持标准大气温度20 ℃左右。实验时将试样放置在试验板上,测试单位时间内维持试验板恒定温度所需外界补充的热量,此热量也就是通过织物散失出去的热量,由此计算出织物试样的传热系数和热阻值。

测定热阻和湿阻或仅测定其中之一时优先采用A型仪器(蒸发热板法仪器);仅需测定热阻时也可以采用B型仪器(静态平板法仪器)。

2.3.2.3 冷却法

平板式织物保温仪和管式织物保温仪法测定热阻时,有一个共同缺点,就是所需测试时间较长。因为要将仪器调试到所需的状态需要较长的时间,而冷却法克服了测试时间长的缺点。

冷却法在加热到一定温度后断电,让其在没有热量供给的情况下,仅通过织物的覆盖面自然冷却,采用冷却所耗费的时间长短来评价织物的传热性能,该方法称为冷却速率法。

具体操作是将热源物体预加热至36 ℃以上,将其放置于标准状态环境中,上方使用3 m/s的气流使其冷却。实验要分有试样和无试样两种情况进行,分别记录2种情况热源体从36 ℃冷却到35 ℃时需要的时间,或者在一定时间内下降的温度,计算出保温率。

2.3.3 红外线热像仪法

该测试方法使用的仪器主要是红外线热像仪,代表性的有日本AVIO 的TVS-200EX 红外线热像仪和美国Flir Thermovision A320G红外线热像仪。它们都可以拍摄纺织物的热影像图,但受环境的影响非常大,另外,标准物质不易制定,也不易找到相对稳定的基准物等。因此,限制了该类方法的广泛应用。

3 瞬间凉感测试指标

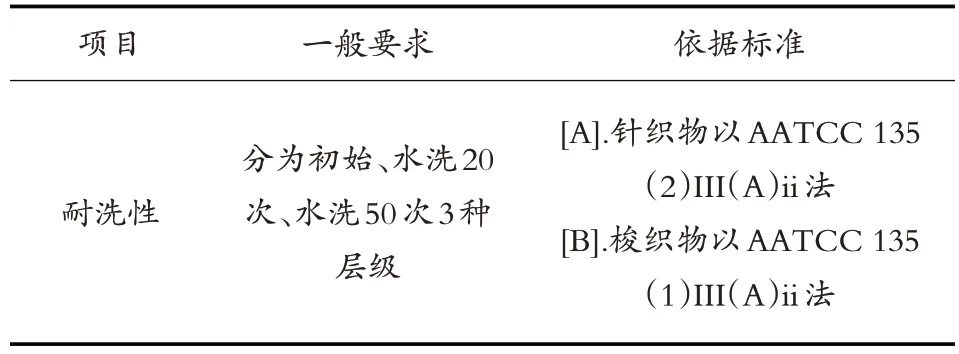

针对瞬间凉感纺织品的评价指标,国外还未发布任何标准和要求。2010年10月,中国台湾地区已制定的产业标准FTTS-FA-019《织物瞬间凉感验证规范》中规定:织物瞬间凉感热流量Q-Max值≥0.14 W/cm2,可视为瞬间凉感效果面料。

同时,标准也明确了织物凉感的耐久性能测试,可以通过测试洗涤后的样品,证明织物的凉感耐久性能。洗涤要求见表2。

表2 瞬间凉感效果的耐洗性能测试要求

GB/T 35263—2017 也给出了对瞬间凉感效果面料的评价指标Q-Max的要求,标准规定:Q-Max值≥0.15 W/cm2,被认为是接触瞬间凉感性能面料。另外,某美国著名家纺公司的瞬间凉感评价指标QMax要求为:针织物≥0.130 W/cm2,梭织物≥0.170 W/cm2。织物的瞬间接触凉感效果评价指标与保暖性能指标的要求恰恰相反。因此,如果织物的保暖性能越好,则凉感效果越差,反之亦然。

4 结论

纺织品的瞬间接触凉感效果测试方法虽有多种,但均有其特定的适用范围,任何单一的方法不能完全模拟人体的所有生理指标,加之人的个体差异性,如:健康程度、心理状态、凉感感觉、锻炼程度等;环境条件(包含相对湿度、风速等)也在很大程度上影响服装真实的接触凉感效果。制定纺织品凉感测试标准和性能指标对生产企业及消费者,具有一定的指导意义。