塞尚之变形

(德)亚历山大·艾林

魏薇 译

在阿尔弗雷德·巴尔(Alfred Barr)1936年的著名展览画册《立体主义与抽象艺术》(图1)的封面上,保罗·塞尚(Paul Cézanne,1839—1906)与文森特·凡·高(Vincent van Gogh,1853—1890)、保罗·高更(Paul Gauguin,1848—1903)、乔治·修拉(Georges Seurat,1859—1891)一起被誉为现代艺术的奠基人。巴尔将立体主义和抽象艺术的发展归因于这四位艺术家的影响,并将他们置于箭头图的顶端。他力图构建一部以线性方式和逻辑顺序而发展出的现代艺术史,这大概是因为他想把一种相互联系和相互依存的有序网络强加于20世纪早期艺术中各种风格潮流的共同发端之上。在他看来,这些关系沐浴在四星星群(四位艺术家)的光芒之下,然而,四星星群本身与古老艺术的联系却在图中被切断了。

图1 阿尔弗雷德·巴尔 《立体主义与抽象艺术》 1936年展览画册封面 现代艺术博物馆 纽约

20世纪之初,没人能预测到塞尚的艺术有一天会被视为前卫艺术的出发点,尽管1912年的科隆“独立联盟”展览和1913年的纽约“军械库”展览的组织者和策展人似乎预感到了些什么。过去四十多年里,对塞尚的评价只不过从毫无天赋的画匠逐渐演变为法国绘画传统的继承者,评论家也将塞尚与艺术大师们归为一类,如:埃尔·格列柯(El Greco,1541—1614),彼得·保罗·鲁本斯(Peter Paul Rubens,1577—1640),尼古拉斯·普桑(Nicolas Poussin,1594—1665)和欧仁·德拉克洛瓦(Eugène Delacroix,1798—1863)。塞尚获如此评价,这本身就是矛盾的。他所承担的角色在倾向传统的改革者和激进的现代主义者之间摇摆不定,盖因他的作品将两方面结合起来,并提供了许多可能的出发点。然而,是什么构成了这种特质?其作品拥有的独特魅力和不同寻常的性质特点,1900年前后曾在年轻艺术家之中引起极大的共鸣,其根源是什么?

一个主要的因素是他独特的洞察力和感知过程。塞尚认为他所处的环境是一种知觉表现的不断的变形。他对所处外在环境的形式极为敏感,几乎以地震学的精确程度记录下来,并转化成自己的艺术语言。他相应的作品描绘一个过程,不以画完为目的,而是围绕自己的主题进行无尽的探索,无论是从精神层面,还是从艺术本体层面。本文的目的在于,从过程的视角、从不断的形式过渡和转换的视角审视塞尚的艺术,从而找出其作品中不断重复出现的方面,并进行整体的阐释。基于这一阐释确可得出,塞尚作品的各个阶段和主题都是由一种内在统一性相联系着的,无法被严格归类。因而,本文的主要关注点是,不考虑通常的分类和绘画类型,而指出人物画与静物画、静物画与风景画、风景画与肖像画之间的关系。

图2 《貂衣贵妇》(临摹格列柯) 布面油画 1885/1886年 私人收藏

图3 《休息的大力神赫拉克勒斯》 临摹普吉特 铅笔素描1884—1887年 施泰德博物馆版画陈列室 法兰克福

改编:塞尚和临摹

如果一开始就把塞尚视为一个现代主义者,我们可能会惊讶地发现,他的大部分作品都是临摹的。除了爱德华·马奈(Édouard Manet,1832—1883)和埃德加·德加(Edgar Degas,1834—1917)以外,还几乎没有哪位法国现代艺术代表人物像塞尚这样,专注于临摹古代艺术大师及其同代艺术家的作品。塞尚的职业生涯中,每十年就有数百幅铅笔素描、大量水彩画和油画的临摹作品,这些都证明了他对以往时代的艺术坚定而持久的兴趣。在绘画经典范本的选择上,他没有将自己限制在单一的时代或风格中,而是将注意力置于广泛的不同派别之中——从文艺复兴、普桑严格的古典主义到委罗内塞、鲁本斯和格列柯(图2),还包括安格尔、德拉克洛瓦以及塞尚自己的朋友卡米尔·毕沙罗(Camille Pissarro,1830—1903)和阿尔芒德·基约曼(Armand Guillaumin,1841—1927)。我们甚至还可以见到塞尚从时尚杂志上临摹的画作。然而迄今为止,塞尚的大部分临摹素描画的都是雕塑,如人体模型或雕塑作品(图3)。塞尚画室里有一件翻模石膏像,当时被认为是米开朗基罗的;他在卢浮宫也临摹过巴洛克雕塑家皮埃尔·普吉特(Pierre Puget,1620—1694)的雕塑。

塞尚对自己能力长久的质疑成为他一生中不断地临摹其他艺术家作品的动力;这些质疑是他人格的组成部分。对塞尚来说,临摹行为本身意味着持续的再审视和令人安心的保证——一种发自内心的声音,不断在自己的主题之中陪伴他。他的自我怀疑与绘画过程相呼应。那过程,为了专注和浓缩而极其缓慢。那过程,使得任何短暂的、流动的或变化的事物都成为一种障碍,与印象派的基本前提截然相反。鉴于这些情况,他对临摹持续的兴趣即可被理解,因为对象的不变性是这一类型所固有的。

图4 《贝罗纳》 临摹鲁本斯 铅笔素描 1879—1882年 私人收藏

同时,塞尚的临摹过程本质上是创造性的,很少追求对原作的精准复制。当临摹大尺幅作品时,他通常只临摹他认为重要的个别人物和细节,在很多情况下,他都聚焦于描绘对象不太重要的部分。因而,他表现出对某些作品的强烈兴趣,尤其可见诸鲁本斯和普吉特的作品,这些作品往往将身体的明显扭曲、内在的活力与建筑的体量感结合起来。在塞尚笔下,回旋的铅笔笔触形成一道道开口的椭圆形线条,蕴含着巴洛克艺术的生命力和具有冲劲的扩张感。利用古代即已知的画球法(dessiner par les boules 或 par les oves),一个人物形体的三维体块可以通过球面和椭圆的结合而获得,塞尚将其与素描技法相结合,通过线条的宽窄变化和轮廓的重复来捕捉物体的空间效果。这为他选来临摹的范本注入了鲜活的生命力,在多幅临摹普吉特《休息的大力神赫拉克勒斯》的素描中表现得尤为明显(图3),大力神是塞尚在1872年至1897年间所画的不下二十幅素描里一再被检视的。

英雄周身健美的肌肉团块,猛地被调动起来。塞尚仿佛想要将他这位法国南部同胞的作品加以再现。他曾说,普吉特的大理石因带着地中海沿岸干冷的北风而复活。对解剖结构的变形,对均衡比例的漠视,一切都使静态对象处于紧张不安之中,塞尚仿佛将自我存在投射到这英雄身上。

塞尚的临摹不仅是他对范本的习练,丰富自己的形式辞典,而且还提出问题,这些对他的作品意味着什么?他将这些作品的建构模式内化,并以自己独特的方式加以解读。这种方法与法国19世纪末对临摹的重新评价十分一致,那就是,临摹不再是对范本的精准复制,而是追求个人化的阐释或转译。

如鲁本斯的《贝罗纳》(图4),塞尚只临摹了其中一小部分,在临摹中保持了完整和鲜活。因着男性或女性裸体,要切实忍受性压抑,艺术家更喜欢采用画中模特,以避免对活生生的模特的研究而感到的不愉快。此外,直到世纪之交,在保守的普罗旺斯艾克斯(Aix-en-Provence),雇佣裸体女模特是违法的。当然,这对在巴黎的波希米亚人而言毫无结果,爱弥尔·左拉(Émile Zola ,1840—1902)早在1860年给塞尚的一封热忱的信中就说过,塞尚采用的裸体人物是来自卢浮宫的绘画或降低感官诱惑度后的复制品。不管怎样,在这个过程中,所有有关性的或挑逗的特点都被抹杀了,历练的结果后终在《帐篷前的浴女》“洁净的世外桃源”中显露出来(图5)。塞尚一次次地将素描和油画并置,当纸面上流畅的优雅线条断然否定了画布上的肉体之美,当其展现出一种古拙的严肃性和刚性时,每每令人赞叹。

图5 《帐篷前的浴女》 布面油画 1883—1885年(或可更早) 斯图加特国家美术馆

图6 《三女神》(临摹鲁本斯) 铅笔素描 1876—1879年 私人收藏

图7 《树组》 铅笔素描 1886—1890年 柏林国家博物馆铜版画陈列室

图8 《研究:两个肖像,壁炉钟,一位浴女和一个玻璃杯》铅笔素描(有两个墨水点) 1878年 阿尔贝蒂娜博物馆 维也纳

图9 《研究:壁炉钟,临摹德拉克洛瓦,一块面团》 铅笔素描 1876—1879年私人收藏

在这里清楚地例证了塞尚对待素描的态度,不仅为了确保安心和习练,更是一种他发展自己的艺术的关键手段。塞尚临摹方法的基本特征是:在异域艺术中寻找自己的个人路径,包括细节和结构的刻画、分割、夸张等。从临摹鲁本斯《美第奇的一生》的《三女神》素描稿中(图6),我们可以看出,塞尚使用明暗和阴影线来强调某些肌肉群以及皮肤表面的皱褶和凹凸。三者共同构成了对曲线和反曲线的研究;艺术家将它们从大幅历史画中抽提出来,在一个旋转的椭圆形区域内组合起来,让观者的视线在密集的结构线网中不断移动。如果我们将临摹的暗部——那些蓬勃激荡的生命,与画家描绘家乡景色的《树组》(图7)相比较,我们可以得到如下印象,塞尚在绘画范本中寻找着更高一级的结构、节奏和相反方向间的张力,以便用在自己的作品中,不管其原本的主题是什么。

对于临摹以往的大师作品和在自然环境中作画,塞尚本人已给出了有趣的证据:他建议他的画家朋友查尔斯·卡莫因(Charles Camoin,1879—1965)去临摹卢浮宫里委罗内塞或鲁本斯的作品,就像塞尚自己临摹大自然那样。早在1708年,罗杰·德·派尔斯(Roger de Piles)就在他关于绘画的专著《绘画原理》中阐述了这一观点,他建议临摹者把临摹对象即范本看成是自然本身。因此,塞尚对临摹的深入探索,与其说是为了复制,不如说是为了转换和改造。这些被临摹的艺术品成了结构的更高一级提供者,在这个结构中,塞尚可以清晰地表达他对自然的感知。从而,临摹成为塞尚发展一种新的、永恒的艺术语言的出发点,这种艺术语言在本质上是与传统相结合的,而非与理论规则相结合。

关联:拼页(The Composite Sheets)

因此,塞尚将他在临摹中从绘画范本里抽提出的结构与对周围物体的观察相结合。在数量不定的较大拼页里,对雕塑或雕刻的临摹素描并排着出现,相当于静物画元素,为最终会用画框框起来的那些绘画而设计(图8)。多亏了艺术家对权重和比例的本能直觉,拼页里不同的描绘没有分解成各不相干的存在,而是与纸上的空白区域形成了一种充满张力的平衡,空白区域则起着催化剂的作用,在主题之间起到了媒介作用,激活了视觉过程。通过改变这些绘画元素的方向,艺术家赋予每个元素高度的自主性。因而,一只酒杯获得的关注与艺术家儿子的肖像获得的关注一样多;对卢浮宫一件雕塑的临摹也就相当于创作一幅自画像。观众的目光在页面上从一个主题移到另一个主题,就像时钟表盘上的秒针,所有类型和层级的差异都被艺术家的整体方法所化解。

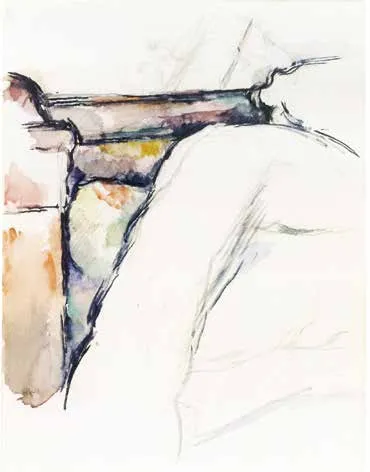

结构上的相似性、相应的基本形式或多义可塑性常常将可选的同类主题统一起来。一个很好的例子是针对细节讨论一系列拼页,他们结合了对壁炉钟、静物元素以及鲁本斯和德拉克洛瓦画作临摹的研究。在有壁炉钟的拼页(图9)里,塞尚临摹了德拉克洛瓦《盥洗间的早晨》里蜷曲姿势的女人,她理着头发,塞尚在她旁边摆了一个圆形,代表一块面团或卷心菜。塞尚对交错的主题感兴趣——交错的两结构有共通之处,并在有壁炉钟的人物中得到呼应,这就解释了这种令人惊讶的并置。无论素描各个元素间的联系看起来多么自然或直观,真正把它们联系在一起的是艺术家经过深思熟虑的形式逻辑。

然而,主题之关联的另一个基本原则似乎是语义上的类比,如霍顿斯·塞尚(Hortense Cezanne)站在绣球花旁那一著名的内页所示。塞尚画肖像并不考虑空间的相互关系或比例,妻子的头部置于垫子上休息,旁边是一朵精美的水彩花朵。从形式上讲,叶脉脉动的弧线呼应了描绘头部和垫子的线条;然而两个主题并不混合,甚至都未碰触。由于按对角线排列,右下角的一半叶子“未画”,这样非但没有空洞感,还作为一种心理空间、思维空间而存在,让观者用自己的想法来填充。

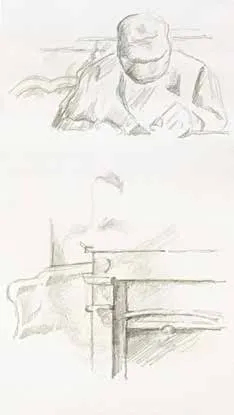

塞尚的兴趣点还在人物和物体间的形式类比上,这表明他关注的是跨类型的相似性,他在同一艺术层面上进行探讨,而这些主题在观者乍看起来完全无关联。他常用来建立物体之间的关系的一种方法是,把它们一个接一个地排列,就像素描拼页《研究:读着书的路易斯·奥古斯特,壁炉台和一个向下看的人》(图10)。在这些画中,他并未表现易辨认的室内景,而是集中描绘一些片段,分别与另外画作里的元素有形式对应的关系。在这张拼页的上半部分,塞尚放了一幅他父亲的“肖像”,父亲俯身在一张桌子上,桌子透视极大,几乎看不见桌面,整个看上去像座山。拼页的下半部分画着壁炉台一角,这是片段节选,与一个向下看的人物的(艺术家父亲)头部交织在一起。

因此,壁炉台奇妙地显得“栩栩如生”,这是艺术家表现的无数的室内细节之一,在这些细节中,无生命之物不安分地存在着。另一方面,塞尚设法从他父亲的形象中抽提出一种近乎静物的特质——从而颠覆了我们传统意义上对自然和自然死亡的知觉范畴。

在塞尚的绘画合集里,他对主题和细节特征的选择表明,他在高度独立的感知过程中看出了联系和类比。静止和运动、尽心完满和逸笔草草、生机活泼和惰怠迟滞等充满张力的两极,都是艺术家以不同绘画技巧在一张拼页上所表达的。因此,与某些学术文章中提出的观点相反,这些素描组合不仅是对绘画片段的随机排列、偶然组合,还是塞尚的程序化构图过程,反映了这一过程复杂的相互连接、相互关联的观念性和创造力。

图10 《研究:读着书的路易斯·奥古斯特,壁炉台和一个向下看的人》 铅笔素描 1876—1879年 私人收藏

图11 《未整理的床铺》 水彩和铅笔 1885—1890年 私人收藏 纽约

晦涩和转换

塞尚的素描尽管没有完全离开现实,但片段式的画面,有时关注的一些细节令人困惑,有时使绘画主题变得晦涩。由于是非常个人化的感知,塞尚总依赖于“自然之模型”。与壁炉台一例一样,让我们来研究《未整理的床铺》(图11)——小尺幅,但看起来非常特别——使观者对空间情况和主题同时保有悬念。前景中凸出的角状结构可理解为一个垫子、羽绒被,甚至人的肢体,但柱子和床头之间的三角形用水彩画出,就像艺术家在毕贝姆(Bibemus)采石场或黑城堡(Chateau Noir)周围看到的石头洞或岩层,这在很多画中画到过(图12)。就理解这些作品而言,塞尚假定观者是“绘画的主动观看”,并且是合作的,他让观者所面对的构图不再是描述性的,而仅暗示其内容。他的作品采用依赖于个人体验的共鸣腔,观众须先得激活,才能进入与图像的对话,而不需要从一开始就由艺术家给出无歧义的解释。

图12 《黑城堡(Chateau Noir)附近洞穴边的岩石》 水彩和铅笔 1895—1900年现代艺术博物馆 纽约

图13 《埃斯塔克岩石》 布面油画 1879—1882/1885年 圣保罗艺术博物馆

为了达到这种开放程度和模棱两可的多义性,塞尚从19世纪80年代起就喜欢用水彩来画画。水彩尤其适合在不同纸张上变换浓度和溶解度,从而为形式的变形做铺垫。坚硬的变成流动的;柔软的凝结成固态的。塞尚水彩画的效果看起来是自然而然的,但事实上,它们出自长期对色层绘画过程的仔细思考,不断地停下来,让色层变干后再继续。艺术家经过深思熟虑,在不同的纯色调间编织了一张网,有着复杂的相互关系,每一种颜色都进一步加强了其他颜色的效果。在这一过程中,纸上的空白区域是绘画区域的完美补充,既可以作为形,也可以作为负形,任何情况下都可通过色彩亮度来激活。

塞尚偏爱模糊结构(这种模糊结构不需要清晰的识别,在某种程度上甚至类似口头描述),这种结构不仅是他的水彩画的,也是包括油画在内的他所有画种的一个基本面貌。一个显著的例子是对圣保罗埃斯塔克岩石的描绘(图13)。位于马赛附近的海岸,小村庄有着陡峭的悬崖,它为塞尚提供了近二十年的艺术休憩之地,也是塞尚几幅最令人印象深刻的风景画的出处。灰色的岩石似乎出奇地活跃;它的凸起和裂缝让人联想起《休息的大力神赫拉克勒斯》中肌肉发达的身躯。岩石的确切结构因覆盖着植被而难以辨认:艺术家并非复制主题,而是严谨地运用平行笔触进行改造,使植物和地质元素融合成一个不可分割的整体。从地形上看,这幅画是对风景的精确描绘,然而这种描绘已从属于塞尚的艺术方法。因此在绘画中,受其自身法则约束的笔触,绘画对象物质性的否定或互换,成为塞尚艺术的又一个特征,给了他新的绘画自由。

图14 《窗帘》 布面油画 1888—1890年 阿贝格基金会(瑞士瑞格斯堡瑞士纺织工艺基金会)博物馆

除了对岩层的描绘之外,塞尚在他的艺术生涯中处处运用着不同寻常的知觉模糊。在他的一生中,对织物、窗帘和地毯很是着迷,并在无数素描页、水彩画和油画中记录了它们,或束起,或褶皱着。在研究中,塞尚常将它们从空间或功能背景中分离出来,赋予他们独特的存在,营造出有机生命的幻觉,任观者怀疑自己的知觉能力(图14)。当我们认为自己在艺术家描绘的织物中看到面孔、嘴巴或眼睛时,我们并没有陷入过度解读(图15)。塞尚在这里探讨的一个话题是拟人化,这也是在19世纪末的艺术家圈子里曾被激烈讨论的话题。将人类特征赋予所见之物,这种现象在同一时期的高更和德加的风景画中也有过,他们以头的形式感描绘岩石,或者以一个斜倚女人的形象构成一幅风景画。

图15 《有窗帘和花朵水罐的静物》 布面油画 1899年 冬宫博物馆 圣彼得堡

萨伦·普鲁多姆(Sully Prudhomme,1839—1907)在其1883年的《心理学在艺术家和美术研究中的应用》(Application de la psychologie a l'etude de l'artiste et des beaux-arts)一书里,他将拟人化看成是人类知觉的一个基本特征。直到今天,他的观点在科学上仍然站得住脚,因为大脑倾向于在分散的图像和结构中感知熟悉的主题(面孔或物体),这一过程被称为视错觉(pareidolia)。在艺术中有意地使用知觉模糊,有着悠久的传统,塞尚利用了这一传统,即给最简单的物体赋予一项功能,一种超出其自身局限的功能,从而提高其意义。相应地,变形不仅发生在他的作品中,而且从根本上发生在观者眼中。

模糊不清的类型之边界

正如前面所举之例,我们可以看出塞尚作品(尤其是素描和水彩)中的一种倾向,那就是突破并模糊绘画类型的边界。这可能与所使用的绘画材料媒介的自由度有关,也与研究的非公开性有关,可能很少向公众传播,但它们对艺术家的重要程度并不因此减损。塞尚并不认同各艺术学院所传授的各种艺术方法的等级观念,相反,他以同样的注意力和尊重来运用它们,从素描到绘画,从水彩画到油画。他画画不是一个递进的过程,而是在不同媒介中围绕主题不断循环的过程,一个主题一旦被发现,他就一而再、再而三地检视其意义和构成。看一看塞尚的画,我们就会觉得,在这一技艺中,他更严格地遵循类型分类,如静物、风景、类型场景或肖像。然而,这条界线只是乍一看是明显的。塞尚艺术生发的社会背景是在这样一个时代,传统的类型之边界开始在油画及其他艺术媒材领域中瓦解。在19世纪下半叶的沙龙评论中,越来越多的声音呼吁混合类型。这一趋势被认为是对既定体系的威胁,在这个体系中,历史画占据着主导地位,而风俗画或静物画则被排在较低位置。例如1870年,法国评论家兼诗人扎卡里·阿斯特鲁克(Zacharie Astruc)写道:“各种类型混合越来越多,它们之间的区分越来越随意。人物画介入了风景画,几乎成了一种风俗画;风景画部分地细化为人物画的背景;俗画上升到历史画;历史画又被降级为风俗画……真是十足的模式混合、想法混乱——是最奇特的混合物。今天,没有一种精神不在逃离旧的分类,不在否定自己在这既定体系顺列中的排名。”

图16 《田园牧歌》 布面油画 1870年 奥赛博物馆 巴黎

这些影响深远的变化逃不过塞尚的注意。他多年来一直向官方的美术沙龙投稿,但均属徒劳。他对绘画作品类型的混合趋势做出了自己的回应,那些作品多半无法清晰定位,至今仍有人在质疑其主题的重要性。《田园牧歌》(图16)是在阿斯特鲁克报告那年画的作品,它将威尼斯田园诗传统(提香、乔尔乔内及他们的同代人所创造的)与印象派画家描绘的塞纳河边悠闲地享受联系在一起。此外,它还明显参考了马奈的《草地上的午餐》,这作品在1863年是沙龙的丑闻,描绘了两个裸体女人在她们情人的陪伴下在树林里野餐。然而与他这位同行不同的是,塞尚将场景设置在仿佛令人沉浸的梦境或梦话中,隐藏了对现实之物任何可能的提及和参照。在图像中心,一个男人懒洋洋地斜倚着,正在发生的事情就像一个幻影。塞尚努力发展出一种与他自己的时代相符的历史画形式,这幅作品是一个很有启发性的例子,它采用了最新的类型潮流,同时又没有完全抛弃传统的方法。

因此,毫不足奇,塞尚在《田园牧歌》中,不仅从爱德华·马奈身上寻找方向,还尤其在欧仁·德拉克洛瓦的作品里寻找。德拉克洛瓦是一位成功的浪漫主义者,获得了各种各样的公众赞誉,令塞尚终生钦佩。塞尚与德拉克洛瓦的联系是非常确定的,艺术史学家们早在20世纪60年代或更早些就反复讨论过。然而,在历史图像学的范畴之外,寻找塞尚从德拉克洛瓦那里采纳的基本形式原则似乎是值得的。特别是后者不朽的历史画《萨达纳帕卢斯之死》(The Death of Sardanapalus)为年轻艺术家提供了一个例子,其中主要的贡献便是提供了《田园牧歌》中的模特。这幅作品描绘了亚述王萨达纳帕卢斯,在他的王国巴比伦被占领后,他的整个王室家庭都被杀死了,而他却斜倚在他的财富的火炬祭坛上,无动于衷地看着。《萨达纳帕卢斯之死》于1827/1828年在沙龙首次向公众展示后,一直为私人所有,直到1921年才被纳入卢浮宫的收藏。在这期间的几十年里,它偶尔在巴黎的画廊展出,比如1861年的马丁内特(Martinet)画廊和1878年的丢朗-吕厄(Durand-Ruel)画廊。然而,塞尚大概是从一幅黑白复制品中知道它的,这幅复制品(图17)也许是阿奇勒·西罗伊(Achille Sirouy)制作的。他晚年的画室的墙上挂着一幅镶框的复制品。不仅是国王的形象激发了塞尚的兴趣,还有大量的女性裸体摆出不常见的姿势,有突出特点的静物元素与人体相融合,形成一个动态的画面整体,即使没有连贯的叙事。正是这些方面促使伊肯·科德宝(Inken Freudenberg)将德拉克洛瓦的画作恰当地描述为“不朽的静物画”。重要的是,基本的对角线方向和在运动中冻结的自由落体的特性启发了塞尚从19世纪70年代开始创作一些静物画。

静物化(Immobilized):“冻结”的历史画

和许多进步的艺术家一样,塞尚也在类型的等级观念瓦解时做出反应,他的方式是关注自己的艺术,一边在人物画上努力,一边更加仔细地研究静物画,这种低等级的类型很适合塞尚极其缓慢的创作过程。按今天的标准来看,静物画这种已确立了牢固地位的艺术形式,直到19世纪下半叶还被人们以批判的眼光看待,经常遭到人们的嘲笑和奚落: “当有一天学院派的秩序崩溃的时候,那将是因为静物画家,他们在最下层,一点一点地腐蚀基础。” 这是法国艺术评论家朱尔斯-安东尼(Jules-Antoine Castagnary)在1863年的“沙龙拒绝事件”中说的。这些评论表明,对官方艺术政策不重视的主题的关注,不仅被认为是对主流品味的冒犯,而且静物画创作也可以被理解为一种几乎具有颠覆性的行为。塞尚儿时的朋友爱弥尔·左拉在他的小说《杰作》中也证实了这一点,主角兼画家克劳德·兰蒂尔(Claude Lantier)说:“当一个孤零零的新创作的胡萝卜可能孕育着革命时,这一天就不远了!”

塞尚从左拉笔下失败的主人公身上看到了自己的影子,他感到很痛苦,并非常生气,以至于后来他断绝了与这位儿时朋友的联系。然而据报道,他的确说过类似兰蒂尔的话,如果不算太叛逆:“我要用一个苹果震惊巴黎!”塞尚引言中的真实因素有多少,这本身就值得怀疑。那些传闻要么是道听途说,要么在过去几十年中一再地被添油加醋,或者夹杂了作者们各自对艺术的理解,许多值得怀疑可靠性的例子都归结于我们自己,又反过来长期影响公众看待艺术家的态度。一个更可靠的来源是塞尚的艺术,作品本身更有意义地表达了他的抱负和愿望。

为了挑战历史画的重要性,塞尚致力于静物画创作,描绘得和那些人物画一样复杂。正如许多例子所示,他确实将历史画的构图原理应用到静物画中。这一点恐怕在《餐台》(图18)中表现得最为明显。塞尚利用家具的分层台面,通过运用相应的颜色和形式,把他的静物安置在各“活动层”上。在这里,他再次对德拉克洛瓦的《萨达纳帕卢斯之死》做出了回应。《餐台》中静物的复杂排列与《萨达纳帕卢斯之死》里的人物编排神似,此外,它们显而易见的对角线构图和画面右侧呈波浪形的轮廓也有相通之处。《餐台》的画面形式见于历史画的前景背景分界线上,这在黑白复制品中更为明显。塞尚参考德拉克洛瓦的画作也可以解释为,描绘一直延续到顶部边缘,延续到一种氛围中,以一种独特的方式模糊了空间状况。

从而,塞尚用一幅“静物化”的历史画来唱和德拉克洛瓦。塞尚这幅画的叙事展开不是在古代或在男女互动间,而是在此时此地,在低调的戏剧中,在色彩和形式间多样的相互关系中,在对角线、垂直线和自相矛盾的视角中。从19世纪80年代开始,他创作了大量有水果复杂构图的画作(图19),或生机勃勃的有帏幔的情景(图20),巧妙地指向德拉克洛瓦的《萨达纳帕卢斯之死》。然而,塞尚把它们转译为来之不易的结构,把苹果、梨、瓶子和盘子等塑造成无声的戏剧角色。无生气的东西复活了,寓言和文学的东西都沉寂了。塞尚的静物画没有任何死亡的警告,也没有任何传统意义上的图像叙事。正是由于这一点,法国记者兼艺术评论家西奥多·杜雷(Théodore Duret)于1906年写道:“对于那些期望一幅画能够提供历史或轶事主题的人来说,塞尚不提供任何东西。他的作品传达的是一种完全独立于主题的力量,所以即使是一组静物,一些苹果和桌上的餐巾,它们也和肖像画或海景画一样宏伟。”

因此作者认为,塞尚对现代艺术的基本贡献之一,就是消除了绘画类型之间的地位差异。塞尚为他的静物画赋予了人物画般的重要性和表现力,并以此举,在19世纪关于历史画主导地位的辩论中站在了令人信服的立场上。德加为了与历史画抗衡,用戏剧化的姿势来描绘在巴黎舞台上的芭蕾舞演员和歌手。塞尚在新的艺术等级中给静物画以替代历史画的自豪感,尽管他仍旧遵循着历史画的基本构图原则。

图17 阿奇勒·西罗伊 《萨达纳帕卢斯之死》 根据德拉克洛瓦画作制作的石版画1861年 卡尔斯鲁厄州立美术馆铜版画陈列室

图18 《餐台》 布面油画 1877—1879年 艺术博物馆 布达佩斯

图19 《苹果篮》 布面油画 1893年 芝加哥艺术学院博物馆

图20 《有窗帘和水果的静物》 布面油画 1904—1906年 私人收藏

相互性

静物可能在塞尚的艺术作品中占有突出的地位,但它只是一个相互联系的绘画过程中的一个元素,在这个过程中,类似结构被塞尚用于不同的主题。在这个系统中,静物像是实验室,塞尚在其中测试形式、对象、细节和组合的普适性。这些对象简单,通常不引人注目,对他来说是如此熟悉,以至于在作画时,他能够尽情展现其不可更改的本质。不同静物组之间的相互性不仅给作品指定了一个特定的空间,还开启了多种阐释,正如人们常指出的那样。例如,塞尚的许多静物画使人联想到他的风景画;而后者避免了将人作为画中点景,像静物一样在观众面前徐徐展开。艺术家的一幅令人印象深刻的“景内景”是《有茶壶的静物》(图21)。他把花衬布像山脊一样铺在木桌上,从逻辑上讲,“天空区域”是艺术家工作室的墙,桌面则相当于“地面区域”。由于涂上了乌云的色调,它很难与暴风雨即将来临的深色天空区分开来。虽然毫无疑问,这是塞尚在工作室里摆弄他的静物,而这幅画的室内景却被视为一个外景,就像普罗旺斯如岭的山峰(图22),只是现在变成衬布罢了。

比较塞尚妻子霍顿斯(Hortense)(图23)的一幅肖像画和静物画《头骨金字塔》(图24),我们可以看出,两种类型之间的确存在着相互性,一方面人物构图静物化,另一方面,自然死亡动态化。然而,她凝视的方向和她被框起来的方式,使她完全从属于一套严格的由垂直线和椭圆形构成的形式体系,从属于“去个性化”了的她;而那些堆叠起来的头骨,仿佛是三个个性鲜明的人物肖像,即使死后仍能认得出来。

塞尚的作品还包括风景画和肖像画的融合。他比较晚期的一幅画(图25)就是个例子:模特坐在艺术家工作室的露台上,与背景的植被融合在一起。在这里,人物不是一个主导构图的三维画出的主角,而是用来刻意平衡色调的“副产品”,在艺术家的晚期作品中获得了更大的自主权。肖像功能再次要不过;这幅画真正的主旋律是艺术体系。塞尚并没有完全切断与现实的联系,而是通过淡化主题,强调绘画过程,他创造了转换变形的先决条件,这种变形将肖像画、静物画、风景画和风俗画等迥然不同的绘画类型联系在一起。

图21 《有茶壶的静物》 布面油画 1902—1906年 威尔士国家博物馆 加迪夫

图22 《圣维克多山》 布面油画 1892—1895年 横滨美术馆

图23 《塞尚夫人肖像》 布面油画 1877年 私人收藏

图24 《头骨金字塔》 布面油画 1898—1900年 私人收藏

上述的各种绘画类型的相互关系,最有力的例证恐怕是一幅名为《椅子上的夹克》(图26)的水彩画,这幅画乍一看有点令人不安。在那个充满要求进步之声的时代中,在法国艺术体系里,塞尚所画提出了一个观点,一个人的个人环境和他拥有的物品应被看作是那个人的肖像。根据这个想法,一幅静物画或室内景可以被视为物化的对等物,提供一个人物的性格特点和习惯等信息,而不仅仅是图片中物理的存在。在这种情况下,椅子被特别赋予了代表性的功能,因为它比任何其他个人物品更强调缺席的主人。只有经过仔细审视,在曲腿的椅子上,塞尚塑造的布的“山脉”才会出现袖孔、翻领和衣领,上面仿佛有山洞和洞穴,但接下来的瞬间可能又会消失在绘画的有机脉动中。塞尚在这幅画中,将临摹普吉特雕塑后获得的品质与他对采石场和山脊的研究结合在一起,山石仿佛是从地球内部旋出的有形的团块。与此同时,向上逐渐变细的形状令人联想起圣维克多山的特征轮廓,对圣维克多山主题,塞尚这时正进行着频繁的描绘。很特别的水彩画《椅子上的夹克》,同时履行着好几个功能。它是一幅生动的静物画,也是一幅风景画、一件雕塑或一幅缺席了人的肖像画。绘画类型的跨界和交织,解释了塞尚将事物相互关联的习惯,并且总是在他看到的东西中找到参考。

图25 《坐着的男人》 布面油画 1905/1906年 提森·波涅米萨博物馆 马德里

图26 《椅子上的夹克》 水彩和铅笔 1890—1892年 私人收藏

鉴于不同类型之间的相互性,我们开始怀疑类别的分类对塞尚的艺术是否公平。不过,这样的方法有助于我们构建和保持塞尚全部作品的概貌,但它也限制了我们对他艺术的内在统一性的洞察。一个主题经常融入另一个,并已包含了本质。肖像画结束于哪里?静物画开始于哪里?静物画与风景画有何不同?塞尚的现代性恰恰在于他对类型之边界的探索,在于在他的艺术世界中无法再彼此区分。他摸索着沿着这些界限前进,完全是由他自己的感知所引导的,没有形成一致的理论,尽管艺术学者们非常希望将其归于他。

因此,让我们回到本文的开头提出的关于塞尚在传统与现代之间的位置的问题。他的艺术既不是“这种”(倾向传统的改革者),也不是“那种”(激进的现代主义者):鉴于他的方法的特点之微妙,“这种”和“那种”又怎么会不同呢?相反,塞尚的艺术方法代表了一种独特的融合,即智慧地把握传统的古典主义,将之与个人的知觉感知融合,结合不羁的性格和演绎完备的相互联系,以一种全新的视角看待所谓熟悉的旧事物。

正是这种基于转换和变形的思考和创作,构成了塞尚作品的独特魅力,其魅力一直延续到塞尚之后的一代代艺术家们那里,延续到现在,他们都无可避免地统摄在那魅力之下。