女性新型毒品强戒者儿童期虐待及抑郁情绪调查研究

覃颖,查浩民,周曹,刘燕菁,赵静雯,白婵,张仕健

(1.贵州省第二人民医院,贵阳 550004;2.贵阳市第一强制隔离戒毒所,贵阳550004)

毒品滥用和成瘾是世界范围的一个社会和公共卫生问题。国家禁毒办2018年6月25日发布《2017年中国毒品形势报告》[1]显示,截至2017年底,全国现有吸毒人员255.3万(不含戒断3年未发现复吸人数、死亡人数和离境人数),同比增长1.9%,参照国际上通用的吸毒人员显性与隐性比例,实际吸毒人数已超过1400万。也就是说每100个人里,就可能有1个瘾君子。根据毒品形势报告,全国现有吸毒人员主要集中在18~35岁,该年龄段的吸毒人数达到141.9万,占比为55.6%。毒品滥用的类型方面,合成毒品滥用仍居首位。全国现有255.3万名吸毒人员中,滥用合成毒品人员153.8万名,占60.2%;滥用阿片类毒品人员97万名,占38%;滥用大麻、可卡因等毒品人员4.6万名,占1.8%。吸食新型毒品的人数增长迅速、戒毒后复吸率高,且吸毒人群日趋多元化、年轻化,毒品滥用情况日趋严重,为戒毒工作带来严峻的挑战。研究发现[2],童年时期受虐待是一种早期不良应激,它可导致个体轴功能持续亢进,而体内较高水平的糖皮质激素又可以增加个体对毒品成瘾的敏感性,因此儿童期受虐待可能是毒品滥用的危险因素之一。多项研究[3-8]表明,吸毒人群普遍患有例如抑郁这样的情绪障碍,并且其可发生在吸毒前。缺乏对生活负性事件的解决能力、吸毒后引起家庭矛盾、经济问题、长期使用毒品后使得大脑结构功能改变、吸毒行为戒断、渴求、复吸等情况的反复导致了抑郁情绪的产生,抑郁情绪严重影响戒毒治疗的效果。

新型毒品目前尚无有效的戒毒药物,吸食后导致的心理问题严重,戒毒后复吸率高,因此,新型毒品的滥用是一个迫切需要关注的问题。本研究通过对吸毒者的一般情况、儿童期虐待情况及抑郁状况的调查,从社会关系及心理影响层面探索新型毒品滥用的危险因素,以期为新型毒品滥用的干预与治疗提供新思路。

1 对象及方法

1.1 对象

女性新型毒品滥用者71名,来自贵阳市第一强制戒毒所,均为女性,平均年龄28.90岁, 最大54岁,最小17岁。对照组为贵阳市近似年龄组的80名正常人员,均为女性,平均年龄24.01岁,最大38岁,最小17岁。本研究获得了研究对象的知情同意,并得到了贵州省第二人民医院伦理委员会的批准

1.2 调查工具

一般情况调查问卷:包括年龄、民族、地区、经济情况、婚姻状况及父母婚姻状况等内容。

儿童期创伤量表:儿童期虐待问卷是由美国纽约心理学家BernsteinPD等在1998年编制完成,是目前世界上公认测量儿童期虐待的工具之一。同时,赵幸福等[9]研究发现儿童期虐待问卷中文版具有较好的信、效度,为评估中国人群儿童期虐待提供了一种比较有效、可信的心理测量工具。儿童期虐待问卷[2]共有28个条目,分为(5个分量表:情感虐待、躯体虐待、性虐待、情感忽视和躯体忽视。每个条目采用5级评分:1分:从不;2分:偶尔;3分:有时;4分:经常;5分:总是;其中第2、5、7、13、19、26和28需反向计分,每个虐待分量表在5~25分之间,总分在25~125分之间。

流调用抑郁量表(The Center for Epidemio-logical Studies Depression Scale,CES-D),该量表共20个条目,为0~3级评分,其中 4、8、12、16 条目为反向记分,总分是0~60分。所有条目得分之和为量表总分,分数越高表示抑郁程度越严重[10]。

1.3 实施程序

调查员经过统一培训,对测量表项目解释达到95%的一致性。新型毒品滥用组及正常人群组均以小组形式进行测试,10~12人为一组,调查员先交代指导语,消除被试顾虑,然后将问卷及测量表逐题向被试者解释,确保每一个被试者都能明白各题目含义。而后被试自行笔答,答题结束后交于调查员进行初步检测,以排除漏项及时补给。

1.4 统计学方法

采用Epidata 3.1建立数据库,采用STATA 13.0(StataCorp LP,College Station,Texas)软件进行数据分析,量表分值采用均数±标准差表示,均数的比较采用t检验。率的比较采用卡方检验或确切概率法,危险因素分析采用单因素和多因素非条件logistic回归分析。双侧检验,P≤0.05表示有统计学意义。

2 结果

2.1 新型毒品滥用者和正常被试者的一般情况

本研究中,共纳入新型毒品滥用者71名,对照组80名,均为女性,新型毒品滥用组年龄为(28.90±7.44)岁,对照组年龄为(24.01±4.39)岁,两组年龄总体均数差异有统计学意义(t=4.91,P<0.001)。新型毒品滥用组汉族占88.73%(63/71),对照组中汉族占81.01%(64/79),两组民族总体分布比较差异无统计学意义(P=0.257)。新型毒品滥用组家庭平均月收入1000元及以下者4人,占5.63%;1001~3000元者10人,占14.08%; 3001~5000元者16人,占22.54%;5001~8000元者20人,占28.17%;8001~10 000元者9人,占12.68%;10 001元及以上者12人,占16.90%。对照组家庭平均月收入1000元及以下者4人, 占5.13%;1001~3000元23人, 占29.49%;3001~5000元者27人,占34.62%;5001~8000元者13人,占16.67%;8001~10 000元者7人,占8.97%;10 001元及以上者4人,占5.13%。两组家庭平均月收入总体分布不同(χ2=13.37,P=0.020)。新型毒品滥用组中,初中文化水平者最多,共有32人,占45.07%;其次为高中、中专学历,占29.58%;本科及以上学历1人(占1.28%)。对照组高中,中专学历者最多,为46人,占58.97%;其次为大专学历,占24.36%。两组文化程度总体分布不同(χ2=29.73,P<0.001)。具体结果详见表1。

2.2 新型毒品滥用者及正常被试的家庭关系特征

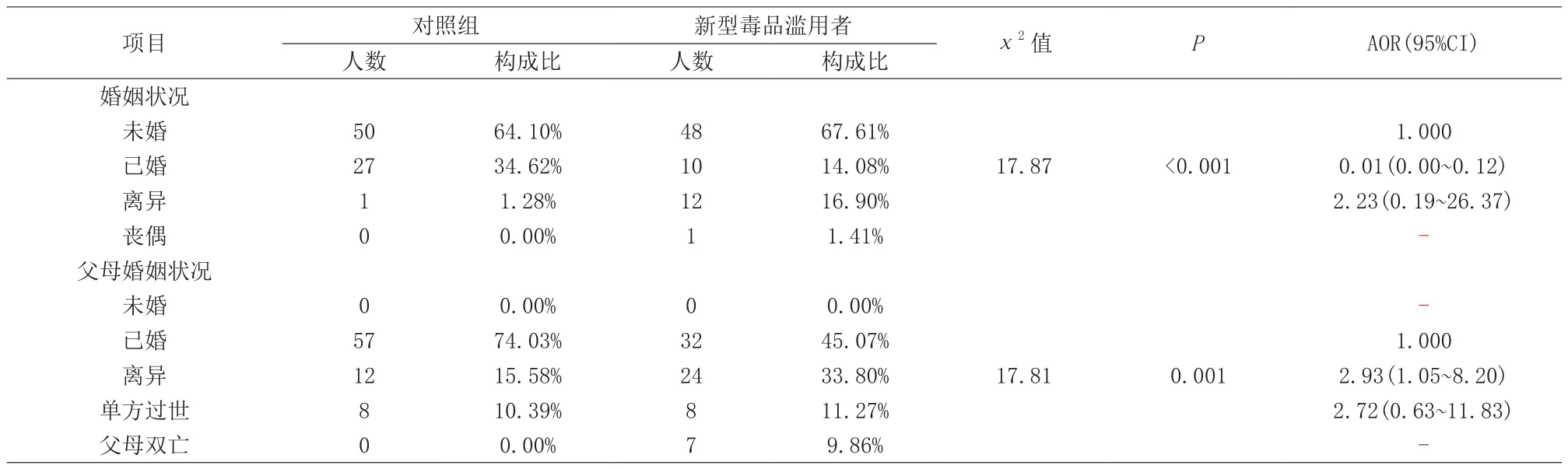

新型毒品滥用者中未婚人员最多,共48人(67.61%);其次为离异者,共12人(16.90%);已婚10人(4.08%);丧偶1人(1.41%)。对照组中同样是未婚人员最多,为50人(64.10%);已婚其次,27人(34.62%);离异1人(1.28%)。卡方检验结果显示,χ2=17.87,P<0.001,两组婚姻状况总体分布不同。由于一般资料(年龄,家庭平均月收入情况,文化程度)在两组中不均衡,为扣除这些资料的影响,应将一般情况资料纳入非条件logistic回归模型进行分析。已婚与未婚相比较,已婚是新型毒品滥用的保护因素(AOR=0.01,95%CI 0.00~0.12);离异对新型毒品滥用的影响无统计学意义(AOR=2.23,95%CI 0.19~26.37)。新型毒品滥用者中父母未婚者0人,已婚32人(45.07%);离异24人(33.80%);单方过世8人(11.27%);父母双亡7人(9.86%)。对照组中同样未婚人员0人,父母已婚者最多为57人(74.03%);父母离异者12人(15.58%),父母单方过世者8人(10.39%);两组经χ2检验得,χ2=17.81,P=0.001,差异有统计学意义。扣除年龄,家庭平均月收入情况,文化程度这些资料的影响后,父母离异是女性新型毒品滥用的危险因素(AOR=2.93,95%CI 1.05~8.20);父母单方过世对女性毒品滥用的影响无统计学意义(AOR=2.72,95%CI 0.63~11.83)。详情见表2。

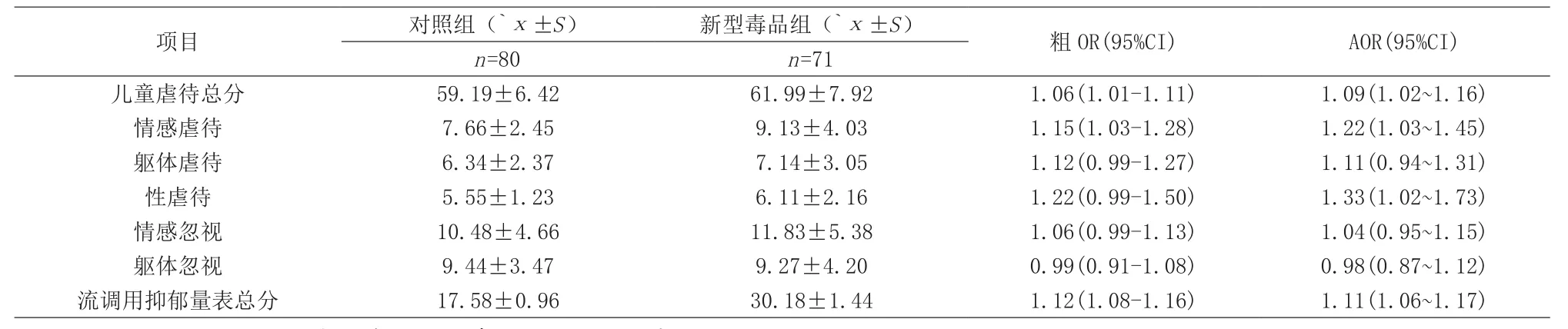

2.3 新型毒品滥用者和正常被试的儿童虐待、抑郁得分情况

新型毒品滥用者儿童期创伤总分为(61.99±7.92)分,正常对照组为(59.19±6.42)分,儿童期创伤量表分值越高,女性新型毒品滥用的风险越高(粗OR=1.06,95%CI 1.01~1.11),扣除年龄、家庭平均月收入情况及文化程度的影响后仍有统计学意义(AOR=1.09,95%CI 1.02~1.16)。新型毒品滥用者儿童期创伤中情感虐待因子总分为(9.13±4.03)分,正常对照组为(7.66±2.45)分,情感虐待因子分值越高,女性新型毒品滥用的风险越高(AOR=1.22,95%CI 1.03~1.45)。新型毒品滥用者儿童期创伤中躯体虐待因子总分为(7.14±3.05)分,正常对照组为(6.34±2.37)分,躯体虐待因子分值对女性新型毒品滥用无影响(AOR=1.11,95%CI 0.94~1.31)。新型毒品滥用者儿童期创伤中性虐待因子总分为(6.11±2.16)分,正常对照组为(5.55±1.23)分,t检验结果显示,性虐待因子分值越高,女性新型毒品滥用的风险越高。(AOR=1.33,95%CI 1.02~1.73)。新型毒品滥用者儿童期创伤中情感忽视因子总分为(11.83±5.38)分,正常对照组为(10.48±4.66)分,t检验结果显示,情感忽视因子分值对女性新型毒品滥用无影响(AOR=1.04,95%CI 0.95~1.15)。新型毒品滥用者儿童期创伤中躯体忽视因子总分为(9.27±4.20)分,正常对照组为(9.44±3.47)分,躯体忽视因子分值对女性新型毒品滥用无影响(AOR=0.98,95%CI 0.87~1.12)。新型毒品滥用者流调用抑郁量表总分为(30.18±1.44)分,正常对照组为(17.58±0.96)分,流调用抑郁量表分值越高,女性新型毒品滥用率越高(AOR=1.11,95%CI 1.06~1.17)。详情见表3。

表1 不同人群基本特征

3 讨论

此次在不同人群基本特征调查中显示我国新型毒品滥用人员呈现出低龄化,这与蒋和宏、孙经等人的研究结果类似[2,11]。可能是由于未成年人的人格未健全,明辨是非的能力不足,自我调节能力弱,对新型毒品的危害认识不深,同时该年龄阶段人员充满好奇心、多有虚荣心、爱张扬个性等特点,故较易对新型毒品产生依赖。另外,本研究结果显示,新型毒品滥用人员的文化水平较低,这与欧阳琳[12]、韩娜[13]等结果不一致,这可能与本地区经济较落后导致受教育水平普遍不高有关,而低文化者对法律知识掌握得不多,不认为吸毒是一种违法行为,缺乏负罪感,认识不到毒品对社会的危害性,并对新型毒品的成瘾性及难戒性有歪曲认识,故更易滥用毒品。针对上述现状,建议开展以学校为基础的CMER[14]干预模式加强青少年新型毒品滥用知识的教育,增强法律意识及社会责任感,强化其对新型毒品危害的认识,帮助其掌握拒毒技巧及提高心理调试技能。

本研究在不同人群家庭关系特征方面提示吸毒人员的婚姻状况明显差于正常对照人群,与我国其他研究[2,15]结果一致,这可能与滥用毒品引起躯体损伤、心理渴求、生活重心转变及经济负担等影响婚姻关系的维持有关。同时,该研究还显示新型毒品滥用者家庭残缺率明显高于正常人群,这可能与家庭结构不健全容易引起青少年性格扭曲,使其常具有孤僻、冷漠、冲动、粗暴、忌妒心、报复心强等特点有关。而青少年在缺乏情感交流的环境中成长,感情压抑明显,加之家庭功能的缺失,往往会导致逆反心理,甚至产生反社会等越轨行为[16],或者是会过早的流入社会去寻求“保护”和“温暖”,从而被社会上的不法分子勾引、诱骗,进而走上吸毒犯罪的道路[17]。

表2 不同人群家庭关系特征

表3 不同人群儿童虐待、抑郁得分情况

本次调查在不同人群儿童虐待方面提示女性在儿童期创伤者成年后新型毒品滥用的比率较高,这与其他研究类似[18],可能与国外研究[19-22]发现童年期受过虐待者较易发生重症抑郁、焦虑、人格障碍、创伤后应激障碍、行为障碍、精神活性物质滥用等有关。同时,本研究在不同人群抑郁情绪方面调查发现女性新型毒品滥用者抑郁情绪分值较正常人群高,这与多项临床研究[3-8,23]阐述长期使用新型毒品人员易导致心理健康问题,如常伴有抑郁等的报道一致,吸毒会增加抑郁情绪的发生率,而抑郁情绪会增加吸毒者对毒品成瘾的敏感性,由此形成恶性循环,造成毒品依赖,难以戒断,反复复吸。

在上述影响因素中,通过非条件logistic回归模型进行分析,我们发现已婚是新型毒品滥用的保护因素,这可能与稳定婚姻生活能向家庭成员提供正向支持,且自身维持婚姻关系中所产生的家庭责任感有助于提高拒毒意识等有关。故建议在禁毒宣传中纳入婚姻关系宣教,使大众提高家庭观念,学会婚姻关系处理技能,减少相关风险。另外,我们进一步看到父母离异是女性新型毒品滥用的危险因素,这可能与父母离异前紧张的家庭气氛、冰冷的家庭环境,或父母离异后双方分别照看子女时所表现出的对前段婚姻的不满、对前妻(夫)过于主观的负性评价,或建立新家庭后对前子女的自然疏远、情感疏忽等,这些都极有危险导致青少年采取“逃避”或“自暴自弃”等不良应对方式而走上吸毒的道路。故建议扩大毒品滥用宣传教育人群,包括青少年的父母及抚养者,使其关注青少年的心理健康,改善教育方式,识别自身婚姻对子女的不良影响及学会正确应对方式,提供青少年成长必需的家庭关爱及社会支持。同时,本研究也提示儿童期性虐、情感虐待及抑郁情绪可能是女性新型毒品滥用的危险因素,这与孙经研究一致,童年期是大脑发育的关键时期,这个时期严重的应激反应会对大脑的结构和功能产生永久影响[2]。有些研究也指出童年期遭受任何类型反复虐待是青少年抑郁症状的危险因素[24]。尽管新型毒品滥用与抑郁情绪时间顺序不明,但我们可见抑郁情绪可由吸毒引发的家庭矛盾、经济问题、长期使用毒品使得大脑改变等引起,也可经由毒品戒断、渴求的反复等导致。建议可采用一些学者提出的应该重视通过构建高质量的亲子依恋模式减少儿童时期遭受童年创伤的发生率[25];而在新型毒品强戒人员戒断心瘾的临床治疗中,应重视对童年虐待情况评估,尤其是情感虐待和性虐待,并纳入情绪测评,针对筛查结果给予相应心理健康指导和干预,减弱因童年创伤带来的不良影响,防止负性情绪引发复吸行为;同时应加大心理健康宣传力度,增强大众调节情绪的应对技能,降低不良情绪导致吸食毒品的风险。

本次调查人群主要来自于强制隔离戒毒机构,不能反映社区来源的新型毒品使用者的特征;本次调查对象全是女性,没有涉及男性,是否存在性别差异有待探索,不能代表全群体;同时我们没有针对影响因素进行充分调查,不能为新型毒品滥用者提供更为全面的预防复吸措施。尽管存在有这些局限性,本研究对今后我国新型毒品滥用问题的干预及进一步的研究仍提供了重要依据。