慢性心力衰竭患者康复训练与自我管理的相关性探究

刘子兴

自我管理能力是慢性疾病患者对自身治疗、身心状况、健康生活方式的改变能力,强调在医务人员帮助下,对自身疾病的一种应对、治疗与预防的保健活动[1]。而慢性心力衰竭患者在经过短暂住院后,多数时间是在家休养。因此,社区保健服务实施效果对于患者的康复状况具有重要的影响[2]。文章主要针对社区慢性心力衰竭患者康复训练与自我管理的相关性展开分析,报告如下。

1 资料与方法

1.1 临床资料 选取2016年1月至2018年1月100例天津市和平区小白楼街辖区的慢性心力衰竭患者作为观察对象,随机数表法分为观察组与对照组。观察组男27例,女23例;年龄60~85岁,平均年龄(72.6±6.3)岁。对照组男28例,女22例;年龄61~84岁,平均年龄(7.3±5.4)岁。纳入标准:①诊断为心力衰竭,经治疗后症状有所改善,且意识清晰、表达能力好。②患者及家属均对本次研究知情并自愿参与调查。排除标准:①合并精神疾病、躯体活动障碍、意识障碍、严重脏器功能障碍以及恶性肿瘤的患者。②临床资料不完整的患者。两组患者在性别、年龄方面的差异无统计学意义,具有可比性。

1.2 方法 对照组50例患者采取常规康复训练模式,主要是通过建立个人档案,并开展一对一健康教育,每个月进行随访询问患者的状况以及自我管理情况。

观察组50例患者则采取全科医学康复训练模式,具体的实施措施为:社区工作人员考虑到与患者和医务人员交流的便利性,提供微信群进行信息服务,由专人负责推送各种信息。工作人员与家庭主要是通过电话、微信等工具进行联系。具体实施内容为①用药指导:社区医生需要指导患者遵医嘱用药,并提高患者对用药的依从性,随访时询问患者的用药情况,同时询问患者服药后有无不良反应,例如强心剂、利尿剂等药物的使用情况;患者需要掌握药物的名称、服用剂量以及服药次数和时间等方面的信息。②自我管理:社区医生需要指导患者学习如何自我判断症状变化及下肢水肿情况,如何使用家庭血压测量机、血糖仪、体重计以及体温计,从而掌握自身的血压、血糖、体质量以及体温状况,叮嘱患者每天测量并记录血压、定期测量血糖以及体质量,以便就诊时医生查看。③心理干预:社区医生需要为患者提供相应的心理指导,告知患者如何调节自我情绪,从而保持积极向上的心态,同时提供科学的心理缓解方法,放松患者的紧张焦虑情绪。④生活方式干预:社区医生需要定期对患者的生活方式进行指导,了解患者近期的饮食与运动状况,同时给予相应的建议。叮嘱患者合理饮食 (指导患者适度摄入高纤维素食物),根据患者的兴趣爱好等情况安排合适的活动,例如散步、太极拳、健身操等。指导患者及家属合理安排家居布局,预防老年人意外跌倒。⑤定期复诊:要求患者定期至社区卫生服务中心进行相关检查化验以及老年人免费体检,同时更新患者的相关健康档案资料,包括症状、体质量、血压、血糖以及水肿等症状,计入健康档案。⑥家庭随访:定期进行家庭随访,考察患者的自我管理状况,核对患者的相关信息,对相关症状、检查指标不满意的,积极通过电话进行追访。⑦健康教育:主要包括营养管理、运动锻炼、自我管理和家庭监督、体质量与健康等方面的知识。每个月进行一次授课,由社区医生负责授课,家属每两个月进行一次健康课教育,由专业医生负责授课。授课内容主要参照最新版《内科学》及《急慢性心力衰竭诊治指南》综合制定,同时加入一些图片与文字叙述,以便患者和家属在家中翻阅。

1.3 观察指标 观察两组患者在疾病知识掌握评分、健康饮食评分、运动锻炼评分、遵医嘱用药评分以及生活质量评分等方面的差异,同时询问家属对社区康复训练的满意度。对康复后健康知识的掌握度。

1.4 统计学分析 采用SPSS 16.0统计学软件进行统计学分析,计量资料用()表示,组间差异、组内差异采用t值检验,计数资料比较采用χ2值检验,P<0.05时为差异有统计学意义。

2 结果

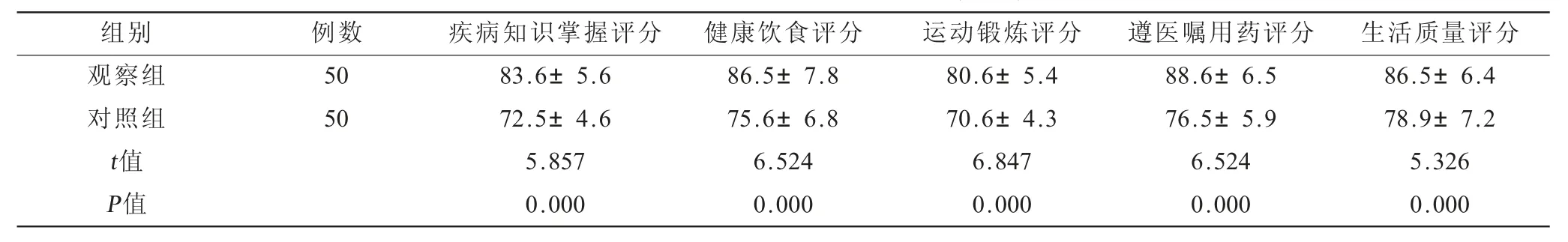

2.1 两组患者各评分的差异比较 与治疗前相比,观察组患者在各方面评分均明显高于对照组,差异具有统计学意义(P<0.05,表1)。

2.2 两组家属对社区康复训练的满意度比较观察组家属对社区康复训练的满意度明显高于对照组,差异具有统计学意义(P<0.05,表2)。

2.3 两组患者对健康知识掌握度比较 观察组慢性心力衰竭患者健康知识掌握度88.0%高于对照组的64.0%,差异具有统计学意义(P<0.05,表3)。

表1 两组患者各评分的差异比较() 单位:分

表1 两组患者各评分的差异比较() 单位:分

组别观察组对照组t值P值例数50 50疾病知识掌握评分 健康饮食评分 运动锻炼评分 遵医嘱用药评分 生活质量评分83.6±5.6 86.5±7.8 80.6±5.4 88.6±6.5 86.5±6.4 72.5±4.6 75.6±6.8 70.6±4.3 76.5±5.9 78.9±7.2 5.857 6.524 6.847 6.524 5.326 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

表3 两组患者对健康知识掌握度比较 单位:%

3 讨论

慢性心力衰竭是由于各种因素引起的心脏结构或功能异常,导致心脏舒张或(和)收缩功能异常,引起一系列代偿反应和机制失调,导致心室充盈或射血功能受损等一系列综合征[3]。心力衰竭是各种心血管疾病的严重并发症,具有较高的发生率,尤其是老年人群[4]。随着临床医疗水平的不断升高,慢性心力衰竭的死亡率进一步下降,但是患者在出院后具有较高的再入院率[5]。有统计学指出,有20%~50%的慢性心力衰竭患者在出院半年之后会再次入院[6]。慢性心力衰竭患者的不断增长导致家庭与社会都承担了较大的负荷。为了降低患者的再入院率,需要提高患者的自我管理能力[7]。

全科医学理论下的社区干预措施,首先是为患者提供各种健康教育措施,提高患者对于疾病相关知识的了解程度,也为其形成良好的生活习惯提供知识基础[8];同时加强运动与饮食指导,良好的运动锻炼能够提高患者的身体素质,同时能够改善临床症状,使得血糖、血压控制在合理范围内,但是老年患者运动要适量,最好以有氧运动为主,例如太极拳、慢走等[9]。饮食需要重视少盐少油,多食用蔬果;定期组织患者检查血糖、血压以及体质量状况,并密切观察临床症状的变化,预防并发症的出现[10]。社区全科管理可以为患者提供多种随访方法,提高社区保健服务的实用性。

通过健康教育树立患者的保健意识,同时提供个性化的保健服务,包括发放健康手册、组织健康讲座、电话访问、家庭随访、微信推送等,确保患者得到全面的保健服务;为患者提供保健服务和健康教育,每个月进行健康讲座,定期组织患者进行社区服务中心进行健康检查。在家访中指导家庭饮食与心理保健,形成健康生活的意识,从而维持均衡饮食、合理锻炼以及积极向上的生活方式。在社区保健服务中,需要重视对患者的反复强调与引导,积极纠正其不良习惯。家属的监督能够让患者形成健康的生活习惯,并且要叮嘱患者定期进行检查,从而尽早发现健康问题。

社区全科康复训练能够有效提高慢性心力衰竭患者的自我管理能力,可在基层推广使用。