大洋彼岸的涛声:发展混合方法研究对发展中国全科医学研究的重要价值

汪洋,韩建军,许岩丽

循证医学理论的奠基人之一SACKETT等[1]曾指出:循证医学不仅是个体临床经验和外部最优证据的结合,更是一个终身的,自主导向的学习过程。在这一过程中,医生需要掌握和运用批判性思维,将自身的专业知识与外部指南和患者的实际情况结合,明智地使用当前的最佳证据,为个体患者提供最佳照护。其实质上提出了一个集临床诊疗、学习和科研为一体的理论体系:医生在掌握基础医学理论后,通过对具有高信效度的外部证据合集(临床指南)的不断学习,再结合自身临床经验和患者的实际情况,做出最优的临床决策。在这一过程中会产生新的经验,医生再通过观察总结和批判性思考将其提炼、升华、检验、扩大外延,直至汇集成更优的临床证据。由此,医疗服务水平(临床)、临床证据质量(科研)以及医生自身的知识技能(执业/研究者)三者得以融为一体、循环发展、生生不息。

因为全科医学学科高度复杂,涉及多个领域;从业者需要具备“通才专家”的能力,并承担改善社区健康的艰巨责任。全科医生在进行科研的前期,常要面对一种矛盾的困境:一方面,发展全科医学科研对于发展基层保健事业具有重要推动作用,全科医生又是基层保健从业者的主体,发展全科医学科研不可能脱离全科医生的支持和参与;另一方面,门类繁杂的诊疗工作、研究种类和学习内容,又会使全科医生在职业生涯初期无所适从、无从入手,常很难顺利进入投身科研、循环上升的“自主升级轨道”。

鉴于此,中国全科医学杂志社于2019年初,邀请著名方法学家Michael D Fetters与Timothy C Guetterman两位教授,为全科医生设计了一系列方法学论文(发表于Family Medicine and Community Health2019年第2期),以从方法学角度打通全科医生从实践到研究的自主科研路径[2]。其中的第4篇论文,为当代混合方法学泰斗CRESWELL等[3]所设计的,将混合方法学用于全科医学领域的科研指南。但因该文的目标读者是全世界的全科医生,兼之篇幅有限,其在注重简明实用的同时,不免对方法学理论和该指南对中国全科医生的适用性阐述的较为简略。因此,笔者特别撰写了本文,以从科研方法学和发展中国全科医学研究的角度,补充阐明发展混合方法研究对发展中国全科医学研究的重要价值。

1 混合方法学在欧美全科医学领域的影响

混合方法学的萌芽从20世纪60年代开始出现,但直到21世纪初,其完整理论体系才最终成型,目前仍处于发展阶段[4]。就理论而言,无论是以效度为核心标准的证据金字塔(evidence pyramid,美国纽约州立大学下州医学中心于2001年发布,2016年梅奥诊所循证质检中心曾对其进行修订)[5-6]、以偏倚为核心标准的OCEBM标准(初版由牛津大学循证医学中心于1998年制订,目前最新的版本为2011年修订版)[7-8]、以对效果估计的信心为核心标准的GRADE评价体系(初版由麦克马斯特大学、哈佛大学、挪威和德国的Cochrane循证医学中心等机构发布于2011年)[9],均限于后实证主义的范式理论框架,而难以对从参与者视角出发,使用定性信息对量化证据进行逆向解析和辅证的质量混合证据进行准确的界定和评估。因此,混合方法学已在理论上突破了20世纪末以来,在循证医学理论体系下定量研究范式对定性研究的桎梏,而在注重随机对照试验(RCT)和荟萃分析的主流研究路径外,开辟了另一条崭新的研究道路。

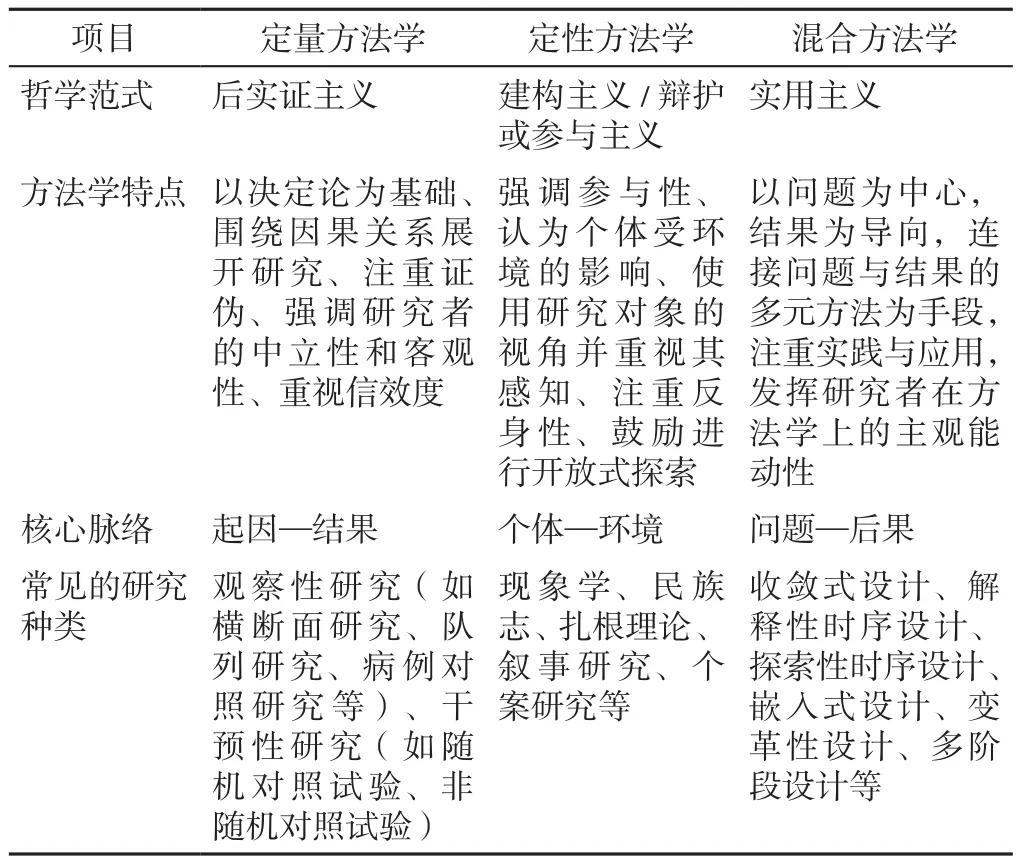

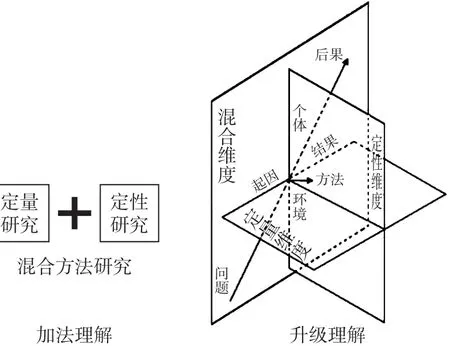

混合方法学的哲学基础是实用主义哲学,其余定量/定性方法学之间的区别如表1所示。其特点为:以多元世界中的现实问题为起点,以实际解决问题为目的,高度重视研究者在多元世界中发现和解决问题的主观能动性[4]。如果说定量方法学的核心脉络是“起因”和“结果”;定性方法学的核心脉络是“个体”和“环境”,混合方法学的核心脉络则是“问题”和“后果”[10]。其同时承认后实证主义与建构主义两种哲学范式,却又超乎其上,试图凭借研究者“人”的才智,通过对多种哲学认知与研究方法的整合,而更有效地解决研究者所面对的问题。其最本质的思想,是通过研究过程中的“加法”,而实现研究思想上的“升维”(见图1)。尽管CRESWELL教授等[4]将目前存在的主流混合方法研究归纳整理为6个主要类别,但实际上,混合方法学的发展目前仍远未到达其理论边界。

因同时涉及患者健康、社区健康和公共卫生等多个领域,全科医生在工作中所需面对的问题,以及所要进行的研究种类远较专科医生繁杂:如世界家庭医生组织(WONCA)将全科医生的核心胜任力定义为基础保健管理、以患者为中心的照护、解决具体问题的能力、综合方法、社区引导和整体分析等6大领域,并由此将全科医学研究划分为6类[11],又如BEASLEY等[12]将基层保健研究分为基本研究、临床研究、卫生服务研究、卫生系统研究和教育研究等5类。世界卫生组织(WHO)更将全科医生定义为“唯一需要提供9种照护:预防、疾病的症状前诊断、早期诊断、对确诊疾病诊断、疾病管理、并发症管理、复健、姑息治疗和心理咨询的临床医生”[13]。无论是从研究领域的广度、工作周期的长度,以及从业者自身的工作特点来看,全科医学研究均不可能局限于单一领域,而需要以全科医学研究者为主体,以解决实际问题为导向,结合临床试验和社会人文两部分,融探索性研究和干预性研究为一体,在医生和患者的积极合作和长期关系的基础上,持续甚至是循环地进行研究。因此,全科医学研究的发展,便对一种立足于实际工作环境、成本和周期相对可控,能解决基础变量不足、信效度不足、创新性不足等问题,且能得到学术界认可的方法学产生了迫切的需求。

表1 3种主流方法学的特点与区别Table 1 Characteristics and differences of three main methodologies

图1 混合方法学通过“加法整合”而实现“升维”Figure 1 Mixed methodology achieves “dimension expansion” through“additional integration”

欧美全科医学研究者对混合方法学的认可和推广起步较早。目前期刊引证报告(JCR)全科医学排名第一的期刊Annals of Family Medicine在其中起了很重要的推动作用。CRESWELL教授等[14-15]曾两次在其上发表关于将混合方法学用于基础保健领域的论文,并引起了广泛回应。2006年,时任主编STANGE教授[16]撰写了1篇特别编者按,高度肯定了混合方法学的价值,并提出了5种帮助混合方法研究顺利发表的方法。近年其他一些主要Q1、Q2区期刊,British Journal of General Practice、Journal of the American Board of Family Medicine、Family Practice、BMC Family Practice也陆续有关于发展混合方法学的论文和混合方法研究发表[17-20]。KAUR等[21]研究显示,自2015年以来,已有54篇使用了严谨的混合方法学的,基于社区的基层卫生保健研究被发表在各种英文期刊上。

考虑到Annals of Family Medicine为北美的7个主要全科医学协会所合办,British Journal of General Practice为英国皇家全科医师学会主办,这两本期刊的态度在很大程度上可以反映北美和英国全科医学研究者对混合方法学的态度。此外,在WONCA欧洲的官刊European Journal of General Practice、澳大利亚皇家全科医师学会的官刊Australian Journal of General Practice上,近年同样有混合方法研究发表[22-23]。混合方法研究已得到当前主要全科医学研究地区的期刊和学会的普遍认可。

2 发展中国全科医学研究面临的困难

2.1 中国全科医学的研究现状 习近平总书记在十九大报告中明确指出“要完善国民健康政策,为人民群众提供全方位全周期健康服务。深化医药卫生体制改革,全面建立中国特色基本医疗卫生制度、医疗保障制度和优质高效的医疗卫生服务体系,健全现代医院管理制度。加强基层医疗卫生服务体系和全科医生队伍建设。全面取消以药养医,健全药品供应保障制度。坚持预防为主,深入开展爱国卫生运动,倡导健康文明生活方式,预防控制重大疾病[24]”。将其认真解读,则可发现其中所提出的基层卫生政策改进、发展连续性照护、提升卫生服务的质量和效率,对社会健康风险因素进行干预等一系列改革,均需要来自全科医学领域的实证性研究加以实践和支持,特别是通过来自基层的实证研究去探索和发现问题,验证结论和提供科学证据,并在此基础上提出改进建议。

近年中国已出现了一批高质量的全科医学研究,甚至不乏跨省市的国家级研究。如中华人民共和国国家卫生健康委员会同财政部在2014—2016年对17个省(直辖市、自治区)的34个县(区)所进行的调研,发现中国基层医疗改革中仍存在覆盖率和床位不足,全科医生的人数、学历和收入亟须提升等问题[25-27]。又如WONG等[28]对中国的180个初级卫生保健中心进行的大数据横断面调查,发现大量社区卫生服务中心的人力资源和医疗设施仍有待提升。也出现了一批信效度有待提升,却能因地制宜,针砭时弊地反映现实问题的地区性研究,如姚红等[29]对深圳市坪山新区居民社区卫生服务满意度的横断面调查,发现当地居民对社区卫生服务的满意度较低,社区诊所的技术服务质量、服务时效性及服务可及性有待提升。又如刘颖等[30]对杭州市社区门诊患者网络和手机预约挂号情况的横断面调查,发现杭州城市社区卫生服务人群以本地50岁及以上人群为主,但该人群对手机短信和网络挂号的利用率却很低,因此设计社区卫生服务中心的网络或手机预约挂号系统时,需着重考虑这一情况。但就总体而言,我国2008—2017年发表的289篇全科医学硕士毕业论文中(我国目前全科医学博士仍极少),病例类型分析和现况调查所占比例高达73.4%,绝大多数研究是对三级甲等医院患者病例资料的回顾性观察分析,其选题视野和研究质量仍需提升[31]。

此外,薄小杰等[32]于2018年对全国27个省份500家社区卫生服务中心的科研数据分析的结果显示,目前中国科研能力排名前100位的社区卫生服务中心多处于北上广深等发达地区,平均每名科研人员每年发表论文0.33篇。该数据虽较2016年的每名科研人员每年发表论文0.09篇有明显提升,但即便忽视质量差距,仅就数量而言,其1 210篇论文的总量,即便加上可能未被计算在内的排名100位后的社区卫生服务中心、未参与该调研的社区卫生服务中心以及国内的一些全科医学院系所发表的论文,其较北美(1 909篇)、欧洲(1 977篇)等地区在2017年被Medline收录的基层保健科研论文发表数,仍存在一定的差距[33-34]。

2.2 中国全科医学研究者进行本领域研究的困境与亟须发展全科医学研究相对应的是,目前的中国全科医学研究者在从事本学科研究时,正面临着严峻的理论和现实困境。

就理论而言,全科医学的学科核心理论和价值,建立在医生、患者与社区的关系,以及对群体健康的积极效果的基础上[35]。理想的全科医生,是一种具有多元能力的通才型医学专家[36]。正因如此,相较专科研究,全科医学研究所涵盖的范围要广泛得多,其不但包括临床研究,也包括流行病学研究、生态学研究、卫生经济学研究、社会学研究等诸多门类。因此,在进行定量研究,探索和检验因果关系时,全科医学研究者就要面对极其庞大和繁杂,且难以控制的干扰变量。其不但包括临床医学研究通常所要面对的临床变量(clinical variable)和基于患者自身特点和经历的患者变量(patient variable),同样包括全科医学研究所特有的社会健康影响因素(social determinants of health)[37]和 医 患 关 系(patientpractitioner relationship)[38]。这导致全科医学的定量研究如果想保证结果的精确性和确证可信的因果关系,就需要有远高于专科临床研究的样本量和设计复杂度作为基础。

另一方面,因中国全科医学研究起步较晚,理论积累存在不足,更欠缺公开的国家数据库的支持,目前的中国全科医学研究中,属于本领域的RCT和大数据队列研究等高信效度研究数量仍有限。这导致中国全科医生在从事本学科研究时,常缺乏产生于本国的,具备高信效度的全科医学研究证据作为基础。在现实中,更常见的是大量的中国全科医学研究被束缚在一种“以某地区的一些不确定的变量作为基础,试图通过一两百个样本进行横断面研究,去探索存在某种信效度受限的弱相关关系的可能性”的低效重复模式当中。这类研究因理论框架限制,其结论的信效度和实用性常受限,也难以成为后续研究坚实的理论基石。

此外,鉴于一些循证医学理论在医学界的深远影响。目前相当一部分国内外医学研究者常倾向于从后实证主义的研究视角出发,过度放大定性研究的理论缺陷,如其在精确性与外部效度上的局限性,以及研究者自身的主观偏倚等,而将定性研究视为一种“难以确信,且难以外延的低等级研究”[39]。这在一定程度上影响了定性研究在中国全科医学领域的普及性和受重视程度。根据中国科学信息技术研究所和中国全科医学杂志社在2018年底对大量文献数据的联合分析显示,中国全科医学研究者在2013—2017年间发表的,学术影响力较大的100篇本领域科研论文中,定性研究的占比微乎其微[40]。

现实中的很多问题,则更加沉重和艰难。根据中华人民共和国国家卫生健康委员会和教育部的信息显示,2016年社区卫生服务机构和乡镇卫生院的执业(助理)医生本科及以上学历占比分别为53.0%和28.9%[41],到2018年为止,中国毕业的全科医学研究生全国只有800多人[42],这无疑极大地限制了具备科研能力的中国全科医生的范围。在此基础上,中国社区卫生服务中心的科研能力还存在严重的分布不均衡情况,科研资源高度集中于北上广深等核心城市[32]。在此基础上,这些核心城市的社区医生还面临着缺乏科研思路和研究技能、政策和基金支持、科研氛围和时间等诸多从事科研工作的现实困难[43-44]。此外,就笔者的亲身见闻,全科医生,尤其是一线社区的全科医生,普遍存在国家自然科学基金申报途径不通畅的问题。

当以上4种困难叠加在一起时,众多中国全科医生在从事科研时,便一方面被缺乏资金、人力资源、科研技能和研究基础所局限,难以从事具备高信效度的大样本定量研究;一方面则被学术界主流的后实证主义研究价值观所影响,缺乏从事贴近现实,相对较易进行,却难以发表成果和得到认可的定性研究的意愿。

3 发展混合方法研究对发展中国全科医学研究的价值

3.1 混合方法学对中国全科医学研究者的助力 在方法学的角度,混合方法研究可以帮助中国全科医学研究者解决以下三个问题。

首先,是全科医学研究者在研究新问题时,常难以找到确定的变量。全科医生工作于一线,既是面对新出现的临床、患者和社区健康问题的第一接触点(first contact),也是临床证据实际应用的终端。面对很多新现象和新问题,全科医学研究者常缺乏可以直接使用的证据和变量,却又有很强的对其进行研究的需求。一个代表性案例就是医学难以解释的症状(medically unexplained symptoms,MUS),目前虽已有关于该问题的荟萃分析,但其得出的结论却是:纳入的22个研究中相当一部分效力不足,质量存疑,且存在失访偏倚,MUS的界定、诊断和治疗均具有高度的多样性和复杂性,且认知行为疗法(cognitive behavioral therapies,CBT)的效果微弱[45]。在这种情况下,这样的临床证据,实际上便不再是解决问题的终点,反而成为了发现问题的起点。全科医生使用混合研究的探索式时序设计(the exploratory sequential design),通过定性研究从源自患者的信息中寻找可能的变量,再通过定量研究验证该信息和扩大其外延性,从和患者接触最为紧密的一线临床医生的角度,对该问题进行进一步的实践探索和验证,就成为了一种相较单纯的定量和定性研究,更加有效和适用的途径。

第二,是横断面研究信效度受限的问题。在确定因果关系的布拉德福德·希尔准则(Bradford Hill criteria)中,时间性(temporality),即因果发生的先后顺序,是最核心的一条准则[46]。这直接导致横断面研究不同于纵向研究,其结论受限于理论极限,而不可能确证因果关系(causality),最多只能得出关联(association)关系,甚至是弱关联关系,这极大地限制了横断面研究的信效度上限。但要进行纵向研究或实验室研究,进一步提升结论的信效度,又常需要大幅增加研究人员和资金,使研究对资源的需求超过全科医学研究者的负担能力。而混合方法研究中的另一种设计方法,解释性时序设计(the explanatory sequential design),恰恰为提升横断面研究的信效度提供了另一条途径:通过定性研究,以来自参与者的质性信息和归纳推理,去逆向增强定量研究的信效度。尽管从传统的后实证主义范式角度来看,源于个体经验的归纳信息同样信效度有限,但在医学,特别是全科医学的角度,因为其高度重视以人为本,源自患者和其他研究参与者的质性信息,恰恰成为了来自另一个视角的,不可忽视的微观解释和反馈证据。例如CRESWELL教授在为Family Medicine and Community Health所写的方法学论文中举的SONNENBERG等[47]的研究,就是一个很好的范例。

第三,是全科医学研究对创新点的发现。因全科医生多在基层执业,这导致其在进行特定领域的研究时,常较该领域的专家难以深入和进行持续钻研。进而导致全科医学研究者在对其他领域的临床创新点的探索和发现上常存在学科性滞后。混合方法学的另一种设计,收敛式设计(the convergent design)的核心思想,就是将定量结论和定性结论整合,从两种信息的一致性或差异性中寻找全新的结论。将其用于全科医学研究中,则很容易使其临床医学和社会学两个部分产生碰撞,进而从迸发的火花中,在两大学科的交融地带找到属于全科医学自身的独特发现。

下面以1篇近期发表的,使用了收敛式设计的混合方法学论文为例,阐述混合方法学对于提升研究质量的独特作用。

表2所示的论文名为“患者对蜂窝织炎的了解和信息需求:基层和专科护理的混合方法研究”,发表于2019年4月的British Journal of General Practice(2017年SCI影响因子3.26,JCR全科医学Q1区)[17]。本文的定性部分为30个独立的半结构式访谈,从中归纳出4个主题;定量部分散发了1 418份问卷,但回收率很低(17%),且仅使用了最简单的描述统计—从后实证主义视角来看,其无疑是1篇精确度和外部效度均很有限的医学论文,甚至不能算是1篇高质量的横断面调查。

但借助混合方法学的收敛式设计,本文的定性部分,却在很大程度上弥补了其定量部分的缺陷:一方面,作为一个旨在调查患者对蜂窝织炎的认知的研究,定性研究对参与者(患者)视角的重视,较之定量部分的问卷填写,更能反映来自患者的真实观点;另一方面,定性研究能提供超越定量问卷范畴的更细节化的信息。就如同渗水入沙一般,定性信息不但能从证伪的思路出发,从另一个角度对定量数据进行检验,也能进一步补充细节,黏合和细化定量数据。当定性与定量二者合一时,更凸显出一个基于医患联合视角的新发现:许多蜂窝织炎患者均没有收到关于该病症的病因和如何预防其复发的信息,在患者的感受中,其重点表现为第一次发作前对蜂窝织炎的认识不足,确诊时的不确定性,对蜂窝织炎严重程度的担忧/惊异,以及认为卫生机构所提供的信息不足。因此,该文作者认为应向蜂窝织炎患者提供关于如何管理急性发作的清晰一致的信息,并提供关于预防复发策略的建议。

就理论而言,在中国的一二线城市,通过全科医学机构和社区卫生服务中心的密切合作,复现出水平与该研究相当,甚至质量更在其上的混合方法学研究并非不可能。该研究的定性部分成本仅为300英镑(人民币2 600元左右),即便加上人力、调查问卷和广告的成本,也不致达到队列研究和RCT等所需的数字,可以被全科医学研究者所负担。此外,该研究所使用的问卷调查、描述统计和半结构式访谈等科研技巧,也不需要很复杂的方法学理论和统计学知识作为支持,全科医生可以借助培训、书籍、沙龙等形式,在一个阶段的学习后基本掌握其要点。

3.2 推广混合方法学所需的努力和注意事项 对于如何在中国全科医学研究领域推广混合方法研究,笔者认为,中国全科医学研究者可以在以下3个方向进行探索和尝试,此外,对于混合方法学的“整合”环节,也需要进行客观的评价。

表2 2019年4月发表的1篇混合方法学论文的主要特征Table 2 Main features of an article published in April 2019 using mixed methodology

首先,需要正视定性研究的独特优点。就方法学理论而言,定性研究在缺乏既往研究基础,需要探索创新的崭新领域中,常较定量研究更为适用[10]。中国全科医学目前仍处于学科发展期,中国全科医学研究者所面对的很多问题均是具有时代性和社会性的新问题,不但缺乏既往的本国证据作为参考,甚至在很多时候无前例可借鉴;此外,很多一线全科医生缺乏统计学、方法学和循证医学理论基础,存在着很高的学习定量研究的门槛,同时却又要在工作中需要频繁接触社区患者,天然具有医患关系的距离优势。因此,笔者认为在对中国全科医生进行科研培训时,除定量研究外,也应酌情考虑对定性研究技能的培训,从而使社区医生在一定程度上,具备与学术机构进行科研合作的技术条件和独特优势。

第二,需要尝试建立一种全科医学院系和社区医院,或专科医院和社区医院间的,可以共同获益,持续发展的科研合作模式。正如CRESWELL教授等[4]所说,混合方法学是一种比单纯的定量研究和定性研究更加复杂的研究方法。混合方法研究除人力、物力、时间等资源外,最关键的核心要素,就是具有较高的研究水平,同时对定量、定性和混合研究方法有深刻理解的方法学专家。而在现实中,一种相对较易达成这一条件的方式,是以研究小组的形式,结合基层、社区、研究机构等多机构、多领域的全科医学研究人才,群策群力、互帮互助、取长补短,合作完成混合方法研究的各个部分,并在这一过程中共同学习、共同提高。

第三,需要培养属于中国全科医学领域的混合方法学专家。以武侠小说做比,混合方法学的思想很像金庸先生笔下的“独孤九剑”,其要旨不在“出招”,而在“制敌”。正因如此,笔者认为CRESWELL教授所归纳的6类混合方法设计种类并非是混合方法学理论发展的终结,相反,其只是一个开始。在未来,随着中国全科医学领域所要研究的问题不断出现,中国全科医学研究同样需要属于本领域的方法学专家,能如同欧盟的EGPRN(European General Practice Research Network)或美国的密歇根大学全科医学系混合方法研究团队一样,不断因时、因地、因情境的结合学术理论和实际需求,持续开发适用于现实环境,能解决现实问题的学科研究理论和实用研究方法。并为使用混合方法学研究的中国全科医生提供理论和方法学支持。

此外,也必须清醒地认识到混合方法学的限制,特别是“整合”这一环节的局限:混合方法通过“1+1”的“整合”而实现“升维”,这固然是一种精妙的方法学设计,但其终究是构筑在所混合的研究的基础上的。如果两栋大楼的地基均很脆弱,那么即便在中间筑上一座精巧绝伦,美轮美奂的天桥,这也不过是一种金玉其外的方法学炫技;但如果两座大楼本身均极为坚实,那么哪怕此后构筑的桥不那么精巧,这个建筑体也能经得起时间的考验检验。因此,在混合方法研究中,定量部分、定性部分、混合设计、每一个环节均同等重要,均需要经历科学、社会和时间的严格检验。研究者尤其需要对缺乏严谨的定量和定性研究部分所支持的,单纯的“方法学炫技”思想加以警惕,这也是CRESWELL教授等[4]反复强调:使用混合方法学时,研究者有义务解释使用该方法学的理由。

4 结语

全科医学研究常既关注患者的身体健康,也重视患者的精神感受,既关注医生的职业胜任力,也重视医生的从业动力,既关注医疗服务的质量,也重视医生与患者的关系和合作。混合方法学的设计思想指出了一条融合全科医学中临床医学和社会学两大部分的途径。其背后的哲学思想又为全科医生提供了一种结合科学和人文两种精神,并在此基础上自主创新,从而推动社会健康事业发展的理论支持和精神力量。因此,作者认为在中国全科医学领域推广混合方法学,对于发展中国全科医学研究,具有非常重要的正面价值。中国全科医学杂志社也将持续关注这一领域,并致力于将最新的进展传至国内,与中国全科医学研究者共享。