母亲产后抑郁对喂养方式及子代体重增加量影响的队列研究

唐 恬,郑晓娇,梁雪梅,李再芳,雷 威,向 波,陈 晶,税霖飞,刘可智*

(1.四川大学华西医院,四川 成都 610041;2.西南医科大学精神病学教研室,四川 泸州 646000;3.西南医科大学附属医院,四川 泸州 646000;4.佛山市第三人民医院,广东 佛山 528000

产后抑郁多见于初产妇,高发期为孕期至产后4周,发病率为10%~40%,亚洲地区产后抑郁的发病率约为16%[1-2]。产后抑郁是遗传、生物和社会因素共同作用的结果[3]。对于0~6月龄的健康婴儿,WHO推荐母乳喂养应尽早开始,尽可能纯母乳喂养且不用奶瓶喂养。产后抑郁的母亲可能易忽视婴儿的需求,对婴儿的哭闹忍耐力较差[4],这不仅不利于母婴依恋关系的建立,更不利于进行母乳喂养[5]。

在高收入国家中,Drewett等[6]对12 391例母婴的随访结果表明,产后抑郁未对婴儿体重增长产生负面影响。对低收入国家或地区的研究显示,产后抑郁母亲更早地停止母乳喂养,导致子代体重及身高增加量减少,更易患腹泻及感染性疾病[7-8]。江慎辉等[9-10]研究表明,产后抑郁影响了母乳喂养,主要体现在泌乳的始动时间延后、泌乳量少、催乳素分泌量低,泌乳量的减少也导致新生儿体重随之下降。侯永梅等[11]研究显示,产后抑郁组的婴儿在出生后42天的体重增长慢于对照组。王新佳等[12]在产后42天对106例产后抑郁产妇和102例对照组产妇及其子代体重进行调查,发现在出生42天、4个月时两组婴儿体重差异有统计学意义,而在8个月时两组婴儿体重差异无统计学意义。本研究通过对当地产后抑郁母亲与正常对照组及其子代进行为期12周的随访,比较两组产妇在喂养方式等方面的差异,明确产后抑郁是否对子代的体重增加有所影响,以增强社会及专科医生对产后抑郁的关注和识别,有助于对产后抑郁进行早期处理。

1 对象与方法

1.1 对象

于2017年5月-10月选取在西南医科大学附属医院、泸州市中医院、泸州市江阳区妇幼保健院和泸州市妇女儿童医院住院,经阴道分娩产出单胎健康活婴的初产妇。入组标准:①年龄18~35岁;②分娩孕周为37~41周;③总住院时间≤7天,且分娩后住院时间不超过72小时;④受教育年限≥9年;⑤签署知情同意书。排除标准:①有不良嗜好(吸烟、饮酒以及精神活性物质使用史);②患有慢性躯体或精神疾病;③孕期曾服用除妇产科医生处方的营养素补充剂(如叶酸及钙剂等)以外的药物;④孕期有严重感染、发热、中度以上贫血、出血或输血的情况。符合入组标准且不符合排除标准共68例,其中完成全部12周随访的被试共48例。本研究获得西南医科大学附属医院医学伦理委员会及各合作单位伦理委员会的批准。

1.2 调查方法

按照婴儿出生日期对被试进行编号,在产后第4、8、12周分别进行入户随访。随访人员共4名,均为精神科临床医师,各随访人员在随访前对EDPS评定进行统一培训并通过一致性检验。每次随访总耗时约1小时。将首次(产后第4周)评估时,EPDS评分≥13分的被试归入产后抑郁组,EPDS评分<13分者归入对照组。

1.3 评定工具

采用自编一般情况调查表收集产妇的年龄、受教育年限、孕前BMI、分娩孕周、家庭月收入等资料。采用婴儿体重增加量及喂养方式调查表,收集婴儿出生时体长和体重、婴儿体重增加量、平均每日接受母乳喂养比例、平均每日接受非母乳喂养的量、当月用于婴儿食品等消耗品的支出等。平均每日母乳喂养比例=平均每日母乳喂养次数/平均每日总喂养次数。

采用EPDS评定产妇的抑郁情况。EPDS由Cox等于1978年编制,信效度良好,1998年Lee等[13]编译成中文版,共10个条目,采用0~3分4级评分,总评分范围0~30分,总分≥13分为有抑郁症状[14]。

1.4 统计方法

2 结 果

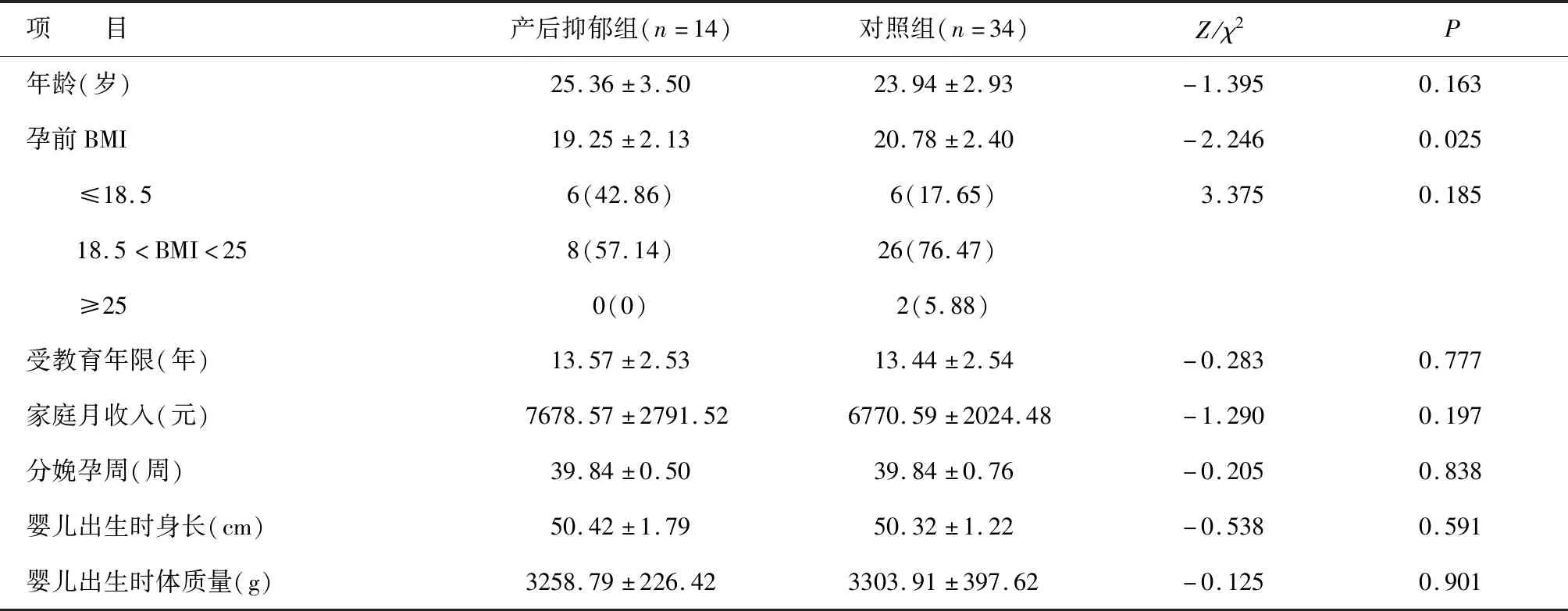

2.1 母婴人口学资料比较

产后抑郁组14例,对照组34例。两组母婴人口学资料见表1。

表1 母婴人口学资料

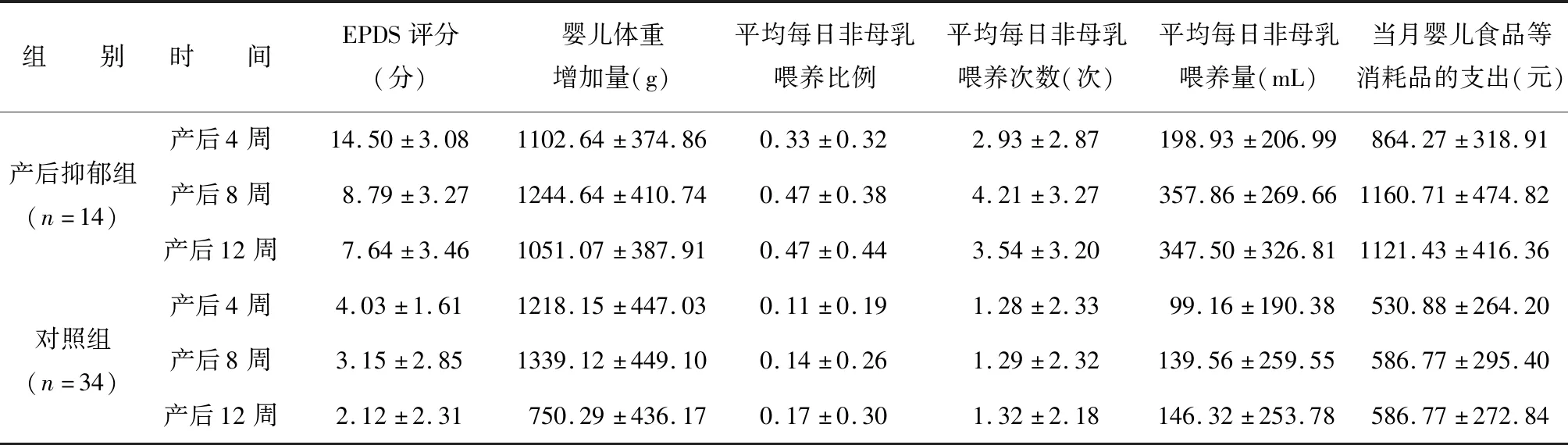

2.2 两组EDPS评分、喂养方式及婴儿体重增加量比较

产后第8、12周,产后抑郁组EPDS评分低于产后4周EPDS评分,但在各随访时间点,产后抑郁组EPDS评分均高于对照组(Z4周=-5.431,Z8周=-4.509,Z12周=-4.417,P均<0.01)。

在婴儿体重增加量上,产后抑郁组与对照组在产后第4、8周差异无统计学意义,仅在产后第12周时,对照组的婴儿体重增加量低于产后抑郁组(Z=-2.612,P=0.009)。各随访时间点,产后抑郁组平均每日非母乳喂养的比例均高于对照组(Z4周=-2.652,Z8周=-3.591,Z12周=-2.822,P均<0.05)。产后抑郁组平均每日非母乳喂养的次数(Z4周=-2.403,Z8周=-3.666,Z12周=-2.834,P均<0.05)和非母乳喂养量(Z4周=-2.289,Z8周=-3.347,Z12周=-2.609)均高于对照组。产后抑郁组当月用于婴儿食品等消耗品的支出均高于对照组(Z4周=-3.404,Z8周=-4.130,Z12周=-3.859,P均<0.05)。见表2。

表2 两组产妇各随访时间点测量指标比较

3 讨 论

本研究表明,母亲患产后抑郁将导致对子代母乳喂养减少。其直接后果是婴儿食品消费支出增加,加之用于母亲治疗等其他方面的支出,家庭经济负担过重,而经济状况又是产后抑郁的风险因素[4],使得家庭陷入了恶性循环。母亲患产后抑郁的间接后果之一是导致母婴皮肤接触减少,而已有文献表明母婴皮肤接触的减少可能导致子代的非言语交流技能较同龄人差[15-16]。其二是产后抑郁影响母亲照料行为的质量。在母乳喂养时,母亲更容易观察到婴儿因饥饿或不安全感等因素出现的表情、行为改变,并及时作出反馈。而产后抑郁的母亲与婴儿之间很难建立积极的互动模式[17],因而婴儿认知功能的发育也较同龄人差[7],且这种不良的影响至少持续至青少年时期[18]。

本研究中,产后抑郁组的婴儿在出生4周及8周时的体重增加量与对照组差异无统计学意义,但在12周时,产后抑郁组婴儿的体重增加量高于对照组婴儿。这与部分高收入国家得到的结论不甚一致:Wright等[19]对英国774组母婴从出生随访至婴儿1周岁,结果显示,当婴儿4月龄时,EPDS评分越高的母亲其子代体重增长低于对照组,在婴儿1周岁时,这种差异便不再显著。因此,推测产后抑郁对婴儿体重增加的影响存在一个过渡期,此后,产后抑郁对子代体重便无明显影响[20]。本研究的结论与前文提到的低收入国家的结果也不甚一致。不一致的可能原因包括:地区经济发展水平的差异,如相较于低收入国家,我国家庭经济收入能够负担代母乳制品相关的支出;地域文化、风俗的差异,如相较于欧美国家,我国的家庭可能更重视对子代的照料,对母乳不足的婴幼儿的喂养更加积极。

本研究提示,产后抑郁对子代喂养方式有一定的影响,但产后抑郁对婴儿体重增加量无显著的影响。然而本研究对婴幼儿的喂养方式及营养状况的随访仅持续到产后12周,尚无法推测产后抑郁对婴幼儿体重增加的长期影响。最后,受纳入的被试所在地区和样本量的影响,本研究结果的外推可能受到一定的限制。以后的研究可从上述几个方面加以完善。