证据法视野下的刑事缺席审判程序

(清华大学法学院,北京 100084)

2018 年我国 《刑事诉讼法》增设“缺席审判程序”一章,规定了四种被告人不出庭或无法出庭情况下,由法院缺席审理并依法作出判决的情形。 虽然学界对缺席审判制度的程序建构讨论较多,但是在证据运用层面的研究仍显不足。 与同样具有对物之诉性质的违法所得没收程序相似,如果不能对案件事实的证明标准、证明对象,(1)参见万毅:《独立没收程序的证据法难题及其破解》,《法学》2012 年第 4 期。以及证据可采性、证明模式等问题加以明确,那么该程序在实践操作中仍可能遇到困难,需要对相关规则和制度加以细化和完善。 首先,需要通过合理的证据运用规则解决程序适用的正当性问题。 大陆法系刑事法理论认为,刑事程序的主要目的为发现实体真实。(2)参见[日]田口守一著:《刑事诉讼的目的》,张凌、于秀峰译,中国政法大学出版社 2011 年版,第 29~32 页。在审判阶段,应毫无疑问地证明被告人实际实施了犯罪行为,才能对其执行具有“过度杀伤性质”的缺席判决。 在审前阶段,就程序本身的“杀伤性”而言,只有侦查机关将案件事实证明到犯罪事实清楚的程度,才能使用缺席审判的审理方式,即犯罪嫌疑人、被告人在侦查、审判阶段被不同程度地证明真实实施了犯罪,是启动缺席审判程序或者执行缺席判决结果的前提。 然而,该程序的设立目的在于实现有效追逃追赃,其针对的案件又属于证据种类相对特殊的类型,加上该程序打破了传统控、辩、审三方构成的稳定诉讼构造,这些因素共同导致普通的证据运用方式不能有效发现案件事实真相,进而影响该程序适用的正当性基础。 其次,需要解决缺席被告人诉讼权利保障问题。 应当对缺席被告人及其辩护人诉讼权利行使、代为行使的方式和后果,在证据规则层面加以明确,并且需要对司法机关的证据运用方式设定更加严格的标准进行制约和引导。 最后,还应区分审前程序和审判程序的证明对象,对程序法事实和证据法事实探索适用不同的证明标准。

一、程序特殊性决定证据运用规则调整的必要性

根据全国人大常委会立法说明,设立缺席审判程序的目的在于加强境外追逃追赃工作的手段和力度。 一方面,我国《刑事诉讼法》第 291 条明确,对于贪污贿赂犯罪案件、严重危害国家安全犯罪和恐怖活动犯罪案件都可以适用该程序;另一方面,我国《刑事诉讼法》第 296 条、第 297 条也分别规定被告人无法出庭或者死亡的,法院可依申请或依职权缺席审理并依法作出裁判。 可见该制度是深化反腐败斗争,实现司法公正与诉讼效率统一的重要手段。 设立该程序,不仅是为了及时对外逃犯罪分子进行审判以维护社会稳定和司法权威,而且是为了使中止、终止审理的案件得到及时裁判,在有关证据材料灭失前及时予以收集固定,因而诉讼效率是实现该程序目的的重要保障,具有正当性和必要性。为了在该程序中发现事实真相、提升诉讼效率,除完善送达、代为同意等程序性措施外,最为直接的方式则是对普通程序中的证据规则、证明标准进行适当的调整和细化。

(一)诉讼构造特殊性要求证据规则的调整

特定诉讼构造是实现程序目的的重要手段。 普通程序中三角形结构可以使控、辩、审三方关系趋于稳定,有利于贯彻刑事诉讼目的上的“统一论”和“冲突论”,(3)参见李心鉴著:《刑事诉讼构造论》,中国政法大学出版社 1992 年版,第 144 页。实现惩罚犯罪和保障人权兼顾。 然而,和“两造审理主义”不同,缺席审判程序中辩护一方缺少被告人直接参与。 虽然这种新的诉讼格局对于现代刑事诉讼所要求的控审分离和法官中立影响不大,但是会在一定程度上影响控辩双方的平等对抗。 控辩双方攻击防御能力的改变,加之缺席审判程序的诉讼效率取向,难免让人质疑该制度是否以打击犯罪为目的而忽视人权保障。 因此,为促进控辩双方的武器和地位平等以体现程序公正,及时收集固定证据、适当提高诉讼效率以实现实体公正,需要调整既有证据规则并使其发挥平衡作用。可以围绕证据能力规则、证明力规则以及证据运用规则,对现有的证据规则加以调整、细化,并且明确相应的后果,使之符合缺席审判程序的目的和特殊诉讼构造的要求。

第一,调整证据规则以加强辩护人权利保障。 被告人缺席会导致补强证据、证据质证和直接言辞等直接保障其程序性权利的证据规则的式微,(4)关于补强证据规则,我国《刑事诉讼法》第 55 条规定:“没有被告人供述,证据确实、充分的,可以认定被告人有罪和处以刑罚。”《最高人民法院关于适用<中华人民共和国刑事诉讼法>的解释》(以下简称:《高法解释》)第 83 条也规定了口供印证的标准。 在证据质证原则方面,根据我国《刑事诉讼法》第 61 条、《高法解释》第 63 条,证据未经当庭出示、辨认、质证等法庭调查程序查证属实,不得作为定罪量刑依据。 对于直接言词原则,我国《刑事诉讼法》第 192 条和《高法解释》第 205 条已有规定,主要涉及被告人对证言提出异议时要求证人出庭的权利。 由于上述证据规则的适用,通常以被告人的直接参与为前提,因此在缺席审判程序中其权利会受到不同程度的影响。需要通过对辩护人诉讼权利保障的强化以弥补此项不足。 其一,明确辩护人代为行使被告人诉权的权利。 为实现有效辩护,除我国《刑事诉讼法》第 294条规定的上诉需要经被告人或者其近亲属同意外,辩护过程应具有充分的独立性。(5)参见张建伟:《审判中心主义的实质内涵与实现途径》,《中外法学》2015 年第 4 期。与此同时,为实现控辩平等,辩护人在缺席审判程序中的角色,可拟制为能够行使被告人部分诉讼权利的“全权代理人”,以符合权责相统一的要求。 如果辩护人行使被告人的部分诉讼权利,则对相关证据规则有必要作出解释。 其二,强调审前程序体现三方并存的诉讼构造。 在审查起诉阶段,可以由侦查或调查机关、律师、检察机关三方形成相互制约的诉讼格局,检察机关则充当对另外两方有关程序性争议的裁判者角色。这样一来,不仅可以利用三方相互制约达到限制违法侦查、调查的目的,直接保障被告人合法权利,而且为辩护律师提前介入案件并发挥实质作用提供了制度基础,间接保障被告人诉讼权利。(6)以上措施主要涉及证据能力规则的关联性规则、非法证据排除规则、意见证据规则,以及证据运用规则的程序法定原则、证据裁判原则等内容,因此有对这些证据规则加以扩张解释甚至调整之必要。

第二,细化证据规则以引导和制约司法机关。 尽管我国证据规则主要围绕证据运用展开,但是实践中有关证据能力规则和证明力规则实施效果一般。(7)参见樊崇义:《刑事证据规则立法建议报告》,《中外法学》2016 年第 2 期。究其原因,一是法律和司法解释没有细化相关证据规则的运用方式,导致司法机关缺乏具有可操作性的指引;二是除非法证据排除规则以外,其他证据规则对司法机关制约能力有限,也没有规定违反的不利后果。 在刑事缺席审判程序中如果不能解决以上问题,则更容易造成控辩不平等问题的加深,甚至可能造成错案。 因此,不仅需要细化部分证据规则,使其在缺席审判程序中更具操作性,而且应当明确司法机关违反相关证据规则的法律后果,间接促进控辩双方的地位趋于平等。

(二)证据规则运用特殊性决定证明标准的变化

缺席审判程序中,证据运用规则的特殊性主要涉及追逃追赃类案件。

首先,贪污贿赂犯罪案件中的证据种类及其运用具有特殊性。 在贿赂犯罪中,案件的证据特征主要为证据种类少、取证困难,言词证据和涉案财物作用突出,依靠间接证据形成完整的证据链等。(8)参见田海明、李萍著:《贿赂违纪行为证据运用》,法律出版社 2011 年版,第 238~240 页。贪污犯罪案件与之类似,言词证据较多而物证、书证少,间接证据多直接证据偏少,传来证据多于原始证据。(9)参见薛正俭著:《贪污犯罪案件的证据收集、审查与认定》,中国检察出版社 2015 年版,第 12 页。两者共同点在于证据稳定性弱、证据的反复性强以及缺乏直接证据。 贪污贿赂犯罪一般具有刑法上连续犯的属性,(10)参见刘宪权:《贪污贿赂犯罪最新定罪量刑标准体系化评析》,《法学》2016 年第 5 期。犯罪通常持续时间较长、时间跨度大,导致犯罪嫌疑人有机会隐匿赃款并销毁证据,所以及时收集证据成为侦破案件的关键。 然而,在缺席审判案件中,被告人的口供缺失,更加大了调查机关发现案件线索和收集、固定证据的难度。 为全面收集案件证据并且形成完整的证据链,需要司法机关收集与案件事实存在关联的证明案件客观事实的所有证据材料,(11)参见前注⑨,薛正俭书,第12页。这就涉及再生证据、(12)再生证据是指犯罪实施完毕,行为人为掩盖犯罪事实而从事的反侦查行为中的证据。 在贪污贿赂犯罪中,订立攻守同盟、转移赃款以及威胁证人的证据都属于案件的再生证据。技术侦查证据甚至品格证据等多种新型证据的使用。 这些证据在普通程序中较少涉及,所以该类证据对于案件事实所要达到的证明程度及其在证据链中的作用问题,有必要通过设定合适的证明标准的方式加以解决。

其次,缺席审判制度中的证明标准与程序的价值取向关系密切。 从诉讼的经济性角度分析,“法律的创新是指用一种效率更高的法律取代原有法律,是立法主体解决法律短缺,从而扩大法律供给以获得潜在收益的行为,必然打破原有均衡”。(13)钱弘道著:《经济分析法学》,法律出版社 2003 年版,第 3 页。如果诉讼各阶段证明对象相同,且都采取“案件事实清楚、证据确实充分,排除合理怀疑”的标准,那么审前调查取证过程会在一定程度上被拖延,证据的灭失也会使案件侦破陷入困境,该程序的追逃追赃目的会受到影响。 与此同时,在审判阶段,可以对案件程序法事实和实体法事实,分别参照德国的“自由证明”与“严格证明”的方式,规定不同的证明标准,在不影响案件事实真相发现的前提下进一步提升诉讼效率。

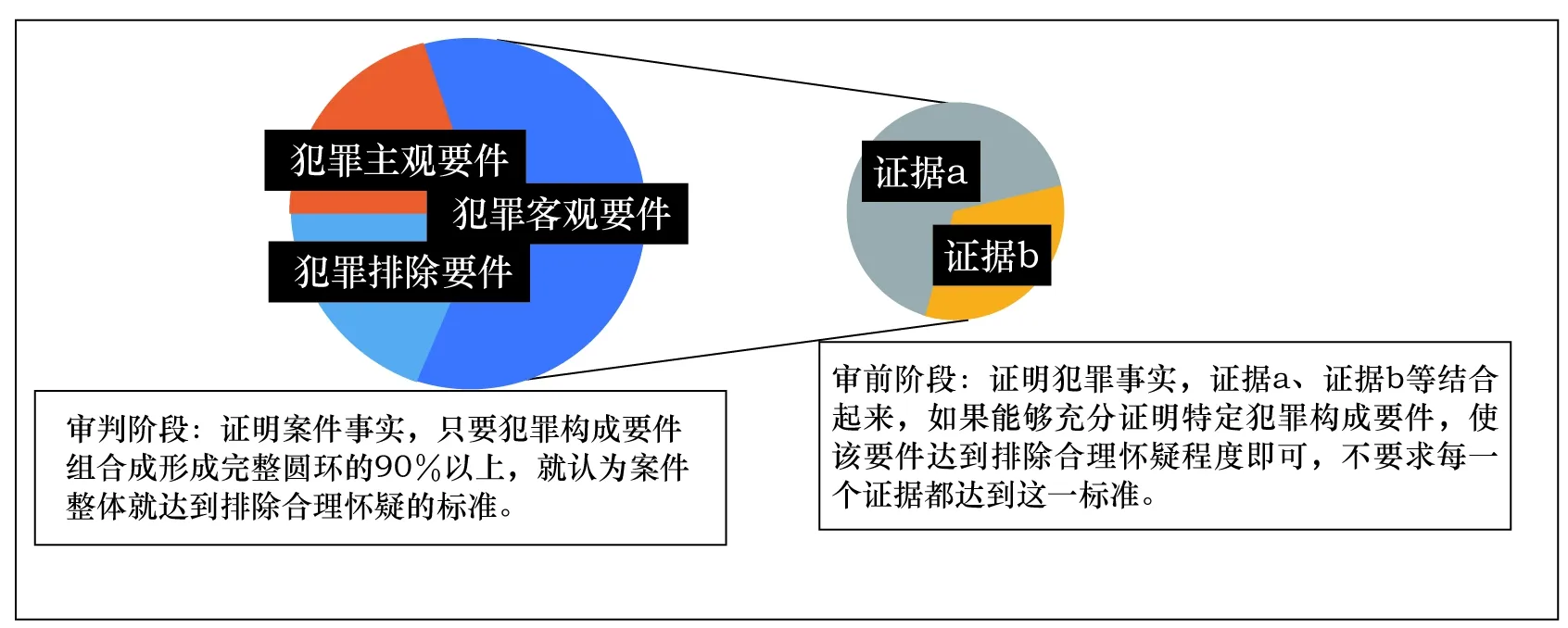

最后,特殊的证明方式蕴含着对于多层次证明标准的需求。 基于贪污贿赂等犯罪的性质,间接证据在诉讼中比较多,需要依靠实物证据印证、口供补强等证明方式形成完整的证据链。 适用缺席审判程序的案件,尤其在被告人既未到案又未到庭的情况下,由于案件缺乏被告人供述、指认,也难以据此提取其他物证、书证,口供补强的机会较少,这更加剧了证据链的形成难度。 因此,证据之间的相互印证成为验证单个证据真实性以及认定案件事实的主要证明方式。 这就要求缺席审判案件中的证据符合以下条件:单个证据查证属实,得到相互印证;每一犯罪构成要件都有证据证明;所有证据组成符合逻辑推理的完整证据链,形成唯一结论。 在证明标准的设定上,需要注意单个证据的证明标准与犯罪构成要件要素证明标准之间的层次性。(14)缺席审判程序中,单个证据的查证属实,或者达到排除合理怀疑的证明程度,依靠的不只是其取证程序合法、证据证明力强,主要需凭借证据之间以及证据与案件事实之间的相互印证而实现。也就是说,对于单个证据与证据链的证明,是一个交互循环的过程,后者对于案件的裁判才起到直接的作用。 因此,在缺乏被告人供述等直接证据的前提下:其一,可以不要求对每一个证据设定较高的证明标准(这是难以做到的和不必要的),以此实现证据的“充分”条件扩大证据的量;其二,对证据链以及犯罪构成要件要素规定较高的证明标准,以此间接提高单个证据的证明标准,实现证据“确实”这一质的标准。可参照英美法国家的证明模式,在证明标准中引入逻辑标准,(15)参见刘金友主编:《证明标准研究》,中国政法大学出版社 2009 年版,第 378 页。即排除合理怀疑地证明被告人是否有罪以及构成犯罪的每一要素,但不要求每一个证据都达到此标准。 此外,根据《高法解释》第 64 条,“认定被告人有罪和对被告人从重处罚,应当适用证据确实、充分的证明标准”,所以,为确保司法公正,对于案件程序法事实以及证明被告人无罪、罪轻的事实,可以适当低于此标准。

二、证据规则范畴的考察

刑事诉讼的证据运用,主要涉及证据的收集固定、审查判断以及证明问题,围绕如何限制、规范发现事实真相的活动展开。(16)参见樊崇义主编:《刑事证据规则研究》,中国人民公安大学出版社 2014 年版,第 187 页。缺席审判程序中证据规则的考察范畴主要为证据的收集固定和审查判断, 以下将从证据能力规则和证明力规则两方面对其展开分析。

(一)证据能力规则:单一证据的关联性与非法证据排除规则

缺席审判程序针对特殊案件类型,加上被告人口供缺失,导致了案件证据种类单一、数量不足,这会严重限制其追逃追赃目的的实现,因此,可以结合证据评价的“整体主义”模式,(17)See William Training,Theories of Evidence,Bentham and Wigmore 183~185(1985).对程序中的证据能力规则进行适当调整。 一方面,适当放宽证据关联性的准入门槛,扩大证据材料的来源,以此弥补案件证据来源的不足,提升办案效率并促进程序目标的达成。 另一方面,更加严格地适用非法证据排除规则,用以过滤非法证据和制约侦查机关,进而改进诉讼构造中的控辩武器不平等。 通过“一宽一严”的两种证据能力规则相互制约,既能消除缺席审判程序中的证据线索“障碍”,又可以保护被告人的合法权利,实现效率倾向和保障被告人权利之间的平衡。(18)See W. Seagle,Law: The Science of Inefficiency 62(1952).

1.放宽证据关联性规则的标准

在缺席审判程序中,应依据程序的特点和目的对证据关联性进行扩大解释,以拓宽案件证据材料的来源。

首先,注重关联性规则之于证据能力而非证明力的作用。 关联性规则的价值在于提升诉讼效率、节约司法资源以及增加审判的正当性。(19)[美]Arthur Best:《证据法入门——美国证据法评释及实例解说》,蔡明秋等译,元照出版社 2002 年版(台北),第 3 页。对比大陆法系和英美法系国家的证据制度可以发现,英美法系国家的证据相关性通常只关注证明性问题,而不考虑证据所具有的证明力,一般认为实质性和证明性构成证据的相关性;(20)证据的实质性涉及实体法中的犯罪构成问题,证据的证明性依据证据与案件事实的逻辑相关性加以判断。 参见[美]乔恩·R.华尔兹:《刑事证据大全》,何家弘等译,中国人民公安大学出版社 2004 年版,第 18 页;[美]约翰·W.斯特龙主编:《麦考密克论证据》,汤维建等译,中国政法大学出版社 2004 年版,第 359 页。大陆法系国家所规定的证据相关性,也主要解决证据与案件事实是否有证明关系问题,仅涉及少量对证据真实性的判断。 然而,我国司法实践对证据关联性的判断,却通常运用证据能力和证明力双重标准,且更为强调证明力范畴的考察。 这是出于以下两点原因。 其一,在普通程序中,由于证据的相对充分性和易获取性,该做法可发挥初步的证据筛选功能,尚有可取之处。 然而,问题在于缺席审判程序中的证据不具备上述特点,如果对证据采纳设定双重标准,那么甚至可能造成案件因证据数量的不足而无法判决。 其二,证据的关联性是证据材料被法庭采纳、采信的必要不充分条件。 因为符合证据关联性的证据材料,还应当具备“有效性”才会被法庭采信,需要接受控辩双方的质证、法官依职权调查等一系列严格的审查程序才能作为定案依据,所以即使在新程序中放宽证据准入标准,也不会对司法公正造成实质性冲击。

其次,依据证据的“逻辑相关”而非“法律相关”判断证据关联性,(21)《美国联邦证据规则》在第 401 条和第 403 分别从两方面规定了证据的相关性。逻辑上的相关性是指根据经验或者科学推演出的原则能否符合逻辑地适用于当前的情况,表明证据具有证明待证事实存在的倾向,这种倾向会影响到法官内心确信的形成。 法律相关性为前者设置了更高的门槛,证据还需要具备“足以支持在考虑该证据时带来的延迟、耗费、损害或者混淆的正当性”,才能满足法律相关性要求。 See Fed. R. Evid. 401 advisory committes note;Fed. R. Evid. 403 advisory committes note;M. C. Slough,Relevancy Unraveled,5 Kansas L. Rev,Vol. 1(1956);Herman L. Trautman,Logical or Legal Relevancy—A Conflict in Theory,5 Cand L. Rev. 385(1952).以增加案件证据材料来源。如前所述,基于该程序的效率取向对于扩大证据来源的迫切需要,以及缺席审判案件的证据特点,需要适当放宽证据材料的来源。 法治发达国家对证据关联性的掌握一般较为宽泛,比如美国《联邦证据规则》第 401 条规定,证据需要对于证明案件事实的存在或不存在具有诉讼意义,强调证据的“逻辑相关性”。 大陆法系国家的证据关联性规则相对严格,但是除温和地排除传闻证据、令人恐惧的证据等特殊情况外,绝大部分具有逻辑相关性的证据都具有可采性。(22)See Mirjan Damaš ka,Evidentiary Barriers to Conviction and Two Models of Criminal Procedure,A Comparative Study:U.Pa.L.Rev.121(1973)506~589(517).事实上,上述国家并非没有考虑到仅采用逻辑相关性判断证据的关联性,可能产生“损害、混淆、浪费时间等危险因素”,(23)Michael H. Graham,Handbook of Federal Evidence § 403. 1(6th ed. 2006).而是通过其他方式对其加以避免。 其一是日本模式,规定证据同时需具备自然的关联性、法律的关联性以及不违背证据禁止规范三个条件。(24)参见[日]田口守一:《刑事诉讼法》,张凌、于秀峰译,中国政法大学出版社 2010 年版,第 287 页。其二是美国模式,通过其他条款对逻辑相关性进一步限制,根据《联邦证据规则》第 401 条判断证据是否相关,再根据第 403 条审查可采性。(25)See Roger C. Park,et al,Evidence Law: A Student' s Guide to the Law of Evidence as Applied in American Trials,125(1998).相关性不等于充分性和可采性,为扩大证据材料来源,在缺席审判程序中可以借鉴美国模式,仅采用逻辑相关性决定证据关联性。其原因在于:其一,“相关性概念只是启动了证据采纳的程序,但该过程还未结束”,(26)Ronald J. Allen,Richard B. Kuhns and Eleanor Swift,Evidence: Text,Cases,and Problems,141(3rd ed. 2002).证据还需要经过非法证据排除等一系列措施才能被法庭所接受,可以基本消除证据带来的不公平损害、争点淆乱等危险;其二,适用在该程序的案件数量远低于普通案件数量,即使证据在可接受的限度内拖延开示和质证或出示重复性证据,也不会损害司法公正以及给司法机关带来不可承受的负担,相反却可以促进完整的证据链之形成。 因此,在该程序中不能过于保守地判断证据关联性,“案件的待证事实的关联有多种可能性,要避免将有关联性的证据排除在外”。(27)张建伟:《指向与功能:证据关联性及其判断标准》,《法律适用》2014 年第 3 期。

最后,区分审前阶段和庭审程序中证据关联性判断的重点。 有论者指出:“证据规则的首要功能就是促进法庭发现真实,而基本上与人权保障无关。”(28)易延友:《论无罪推定的涵义与刑事诉讼法的完善》,《政法论坛》2012 年第 1 期。虽然该说法过于绝对,但如果将其限定在缺席审判程序中或许就是恰当的。 具体而言,应当区分不同的诉讼阶段去认识证据关联性规则,在审前阶段应发挥其促进案件侦破功能,在庭审中需兼顾人权保障的价值。 审前阶段应重点审查证据材料的实质内容,在审判阶段则应进一步判断证据形式及取证方式。 第一,审前的目的在于尽可能发现案件线索,进而“凭借证据找证据”,这就要求侦查机关根据有限的目的合理使用科技证据、(29)这里的科技证据包括测谎结果、生物反应、声纹鉴定和笔迹鉴定,以及通过技术手段收集的其他证据材料。品格证据甚至传闻证据。(30)大陆法系国家基于一元制的庭审结构、庭审连续执行以及法官主导庭审等因素,可以在很大程度上消除“第二手材料”带来的危险,因此对于传闻证据等证据形式,并没有过于疑虑。 上述特点也是我国所具备的,因此传闻证据的负面影响可能与之类似。 即使在英美法系国家,审前动议、有效的证据开示等制度,也可以缓解采纳传闻证据的不足。 参见[美]米尔吉安·R·达玛斯卡:《比较法视野中的证据制度》,吴宏耀、魏晓娜等译,中国人民公安大学出版社 2006 年版,第 252~260 页。虽然对其中有些材料的证据可采性存在争议,但是在侦查、调查阶段对具备相关性的证据应以先收集固定为主。 一方面,因为一些证据材料虽然不能被法庭采纳,但只要不违背正当程序,其还可能作为案件线索派生出其他证据。另一方面,在追逃追赃案件中,如果犯罪嫌疑人、被告人到案后提出异议,则相关证据材料既可以对被告人供述起到印证或补强作用,也具有量刑参考价值。第二,在审判阶段,职权主义模式中的法官,有义务审查证据材料是否属于法定证据类型、与案件具有逻辑相关性以及取证程序合法性,并且排除不具备关联性的证据。 因此,扩大证据关联性范围,不会对审判公正造成实质性的不良影响。

2.非法证据排除规则的严格适用

缺席审判程序应当更加严格地适用非法证据排除规则,转变证据审查重点并且强化律师参与,使非法证据排除规则既能促进事实真相的发现,又具有社会可接受性,(31)See John Wigmore,Evidence 1171,368(Chadbourn rev. 1972).以此“导正侦查纪律”,遏制违法取证,促进控辩平等对抗。

第一,由被告人供述的排除转向证人证言的排除。 无论是立法还是司法实践,该规则对被告人的关注程度都远高于证人。(32)我国《刑事诉讼法》第 56 条、《高法解释》第 95 条、《人民检察院刑事诉讼规则》(高检发释字[2012]2号)第 65 条以及 2017 年实施的《关于办理刑事案件严格排除非法证据若干问题的规定》第 1条至第 5 条等条文,均基本围绕对被告人的刑讯逼供展开。普通程序中的非法证据排除规则,重在遏制侦查机关针对被告人本人的“刑讯逼供”,而在缺席审判程序中却应围绕对证人采取的“刑讯逼证”行为。(33)刑讯逼供的作用在于以口供为突破口,达到获取案件线索、收集其他类型证据的目的。 该程序中,由于被告人没有到案,如果侦查机关依然具有上述倾向,那么首当其冲的将会是非法获取证人证言的行为。因此,在缺席审判程序中,法院应转变证据排除的类型,重点审查调查、侦查机关是否采取“暴力、威胁以及非法限制人身自由等非法方法”收集证人证言、被害人陈述。 首先,对于庭审中的言词证据,如果收集程序严重侵犯公民的宪法权利的,应当及时予以排除。 其次,如果存在基于言词证据收集实物证据的,可交由法官结合“违反程序的程度、是否存在故意、是否经常违反程序、违反程序与证据之间的因果关系、证据的重要性案件的严重性”等因素,(34)[日]井上正仁:《刑事诉讼中的证据排除》,弘文堂 1985 年版,第 404 页。自由裁量地排除。 最后,被告人近亲属证言的排除问题。 我国《刑事诉讼法》第 193 条规定被告人配偶、父母、子女在庭审中有作证特免权,但其在审前阶段可能因不知此项权利而提供了证言,(35)《高法解释》第 78 条规定,普通程序中如庭前证人证言经质证查证属实或有相关证据印证的,应作为定案依据。可以赋予辩方在庭审中申请排除上述证言的权利。

第二,强化律师在非法证据排除程序中的作用。 在我国《刑事诉讼法》第五编第三章(缺席审判程序规定的)第一类案件尤其是贪污贿赂犯罪中,对合犯及共同犯罪现象较多,这会产生共同犯罪中的同案犯或者对合犯作证问题。 普通程序中,被告人可以在出庭时与证人对质以确保证言的真实性,但是在缺席审判程序中就很难通过质证验证其真实性。 一方面,对合犯、同案犯可能作为“污点证人”,为推卸责任而故意做出与事实不符且不利于缺席被告人的证言。另一方面,他们也可能已经在自身案件中被迫作出有罪供述,进而在办案机关的压力下提供与之相符的不实证言。 因为这些都会对本案被告人产生不利影响,所以在被告人缺席的前提下,赋予辩护律师更多的排除程序参与权具有必要性。 具体而言:其一,律师应具有提前介入审查起诉程序的权利,与侦查机关、检察机关形成审前程序中的三角形诉讼构造,以制约、监督侦查取证行为;其二,在对合犯、同案犯另案处理并且其作为本案证人的案件中,由于辩护人依据我国《刑事诉讼法》第 58 条提出排除非法证据申请应提供相关线索或材料,而仅依据该法第 40 条查阅、摘抄、复制本案的案卷材料,显然不能发现证言是否属于非法证据,因此,应同样允许辩护律师查阅关联案件的案卷材料,以发现与取得证明证言是否合法的信息。

(二)证明力规则:证明体系构建中的证据印证与补强

在证明力规则中,证据的补强与印证规则与缺席审判程序关系更为密切。 诚然,“现代司法裁判中的事实认定制度要求法律不能预先设定证据的证明力”,(36)Rudolf Schlesinger et al.,Comparative Law 425(5th ed. 1988).采取自由心证证明模式的两大法系国家,正在逐渐剔除包括补强证据规则在内的有关证明力的规定。(37)在大陆法系国家,随着法定证据制度被自由心证证据制度所取代,其证据法不再规定证据的证明力大小,而是将其交由法官自由裁判。 依据英美法国家的刑事证据理论,证据的证明力通常取决于作为事实认定者的陪审团对证据真实性、可靠性以及融惯性(cogency)的评价。 See Peter Murphy,Murphy on Evidence,Seventh Edition,Blackstone Press limited,25(2000).然而,我国司法实践中的证明模式属于自由心证的亚类型——印证证明模式,(38)参见龙宗智:《印证与自由心证- 我国刑事诉讼证明模式》,《法学研究》2004 年第 2 期。并且实务界对于制定证明力规则已经形成共识,认为该模式在我国诉讼制度中具有合理性。(39)参见李训虎:《证明力规则检讨》,《法学研究》2010 年第 2 期。证据印证的主要方式,正是通过证据补强、增强主证据的证明力,(40)参见陈光中主编:《证据法学》,法律出版社 2011 年版,第 271 页。因此如何在缺席审判程序中合理发挥证据相互印证的作用就十分重要了。

第一,在缺乏口供等直接证据的缺席审判程序中健全案件证明体系。 我国《刑事诉讼法》第 55条规定了被告人口供补强规则,《高法解释》第 78 条、第 80 条和第 83 条明确提及证人证言矛盾、被告人翻供等情形下的证据印证,该解释第 106 条和第 109 条更是细化了几种基于被告人口供而获取的隐蔽证据、特殊主体的证人证言等需要进行证据印证的情形。 由此可见,证据补强规则主要针对被告人供述,证据相互印证适用于所有证据类型。 因为缺席审判程序中恰恰缺乏被告人口供,如果按照严格意义上的证据补强的定义则不存在被补强对象,又因为证据补强属于证据印证的有机组成部分,所以可以结合印证的方式使全案证据形成完整的证明体系,以促进案件事实真相的发现。 首先,印证式补强是通过各个证据之间的相互重合或者交叉,作为一个整体以证明案件的所有犯罪构成要件。需要改变方式补强的单向性,以此增强案件事实认定的准确性。其次,被补强的主证据可以不包含全部犯罪构成要件事实,补强证据可以仅证明部分案件事实,甚至仅对主证据可信性起到印证作用。 应当避免排除对主证据起到补强作用但无法直接证明案件事实的证据,增强证据被补强的可能性,减少缺席审判程序因证据“确实”但“不充分”而无法定案情况的出现。最后,对补强证据的适格性要求适当降低,在取证程序合法、证据具有独立来源的前提下,有证据能力的证据都可以作为印证证据来源。(41)例如,日本就有判例认为涉及被告人隐私的日记、未入库存款单,以及被告人逃跑、毁灭证据等行为,都具有补强证据的证据能力。笔者认为,在追逃追赃案件中,对收集到的类似证据材料,尤其是作为书证的账本和潜逃国外的行为,都可以作为补强证据使用。参见前注,田口守一书,第 303~304 页。综上所述,印证式补强突出了证据担保的双向性,更注重案件证明体系的构建,既能够发挥证据相互印证的强化效果,又降低了对补强证据资格的限制,更符合缺席审判程序的特点和目的。

图 1 印证式补强的两种类型

第二,结合《高法解释》第 106条、第 109 条,(42)《高法解释》第106条规定:“根据被告人的供述、指认提取到了隐蔽性很强的物证、书证,且被告人的供述与其他证明犯罪事实发生的证据相互印证,并排除串供、逼供、诱供等可能性的,可以认定被告人有罪。”该解释第109条规定:“下列证据应当慎重使用,有其他证据印证的,可以采信:(一)生理上、精神上有缺陷,对案件事实的认知和表达存在一定困难,但尚未丧失正确认知、表达能力的被害人、证人和被告人所作的陈述、证言和供述;(二)与被告人有亲属关系或者其他密切关系的证人所作的有利被告人的证言,或者与被告人有利害冲突的证人所作的不利被告人的证言。”对印证式补强规则进行细化。 首先,关于被告人口供的补强,在被告人到案未到庭类型的案件中,因为证据链中一般包含被告人供述,所以补强规则适用参照普通程序即可。 重点在于我国《刑事诉讼法》第五编第三章(缺席审判程序)规定的第一类被告人未到案的缺席审判案件,一方面,为促进案件事实真相发现,应当鼓励被告人通过律师代为提交书面供述和辩解;另一方面,需要对该解释第 106 条的“供述、指认”做扩大解释,将上述书证视为被告人当庭供述、辩解,使其具有与其他证据相互印证的资格。 上述书证不仅可以与其他有罪证据结合以印证被告人有罪,还应当具备与被告人无罪、罪轻证据进行印证的能力。其次,关于《高法解释》第 109 条中特殊证人证言的印证, 除了参照该条规定,对于未出庭被告人的利害关系人提出的证据,应当有其他证据印证才能采信之外,还可以赋予辩护方申请双向对比印证的权利,(43)参见李勇著:《刑事证据审查三步法则》,法律出版社 2017 年版,第 241~243 页。以检验证据之间、证据与案件事实之间是否存在矛盾。 所谓双向对比印证,包括证据的横向对比与纵向对比,横向对比是证明案件同一事实的不同种类证据之间的对比,强调证据补强;纵向对比是对同一诉讼主体的多次证言、供述等言词证据及其解释进行对比,强调证据印证。 尤其在共犯作证的案件中,为增强证言可信性,可以在双向对比印证的基础上,结合证人品格值得信赖与否,(44)参见施鹏鹏:《跨时代的智者——密特麦尔证据法学思想述评》,《政法论坛》2015 年第 5 期。对作为证人证言的证据自身进行补强。最后,在印证式补强中注重证据的整体性判断。 “单向的证据自身证明力,无法游离于证据的总体判断”,(45)[美]米尔吉安·R·达玛斯卡著:《比较法视野中的证据制度》,吴宏耀、魏晓娜等译,中国人民公安大学出版社 2006 年版,第 69 页。单一证据的证明力会随着其他证据和信息的相互作用而发生改变。 在缺席审判程序中,无论是“支持性补强”还是“聚和性补强”,(46)参见[加]道格拉斯·沃尔顿:《补强证据的论证可视化工具》,金华译,《证据科学》2009 年第 4 期。都需要结合证据链中的相互印证、排除合理矛盾进行整体性判断。 如图 1 所示,传统的证据补强主要指“支持性补强”(证据 a),即补强证据仅针对主证据发生作用而不直接证明案件事实,而结合印证的补强还包括“聚和性补强” (证据 A),该补强既可以强化主证据又能对犯罪构成要件起到部分证明作用,这更有利于法官全面审查证据形成内心确信。 因此,实践中需要结合证据印证规则以扩大证据补强的范围,侦查机关可以通过聚和性补强的方式收集证据,不局限于通过实物证据等补强言词证据,还可以对其他类型的直接证据进行印证式补强。

三、证明机制维度下的缺席审判程序

在证据运用中,应当充分把握证明活动的范围和性质,(47)参见[日]松尾浩也著:《日本刑事诉讼法(下卷)》,张凌译,中国人民大学出版社 2005 年版,第 1 页。对其设定配套的司法证明标准规则、方法规则,以保证证据规则实施以及程序目的实现。

(一)缺席审判程序中的证明标准规则

关于缺席审判程序的证明标准, 我国《刑事诉讼法》第 291 条和第 297 条分别有“犯罪事实已经查清,证据确实、充分”和“有证据证明被告人无罪”的表述,分别对应被告人未到案也未到庭的案件和被告人到案而未到庭的情况。 然而,上述关于缺席审判程序证明标准的规定仍显得粗疏,需要进一步对不同的诉讼阶段、不同案件事实的证明设定合适的证明标准,以契合该程序的价值取向和立法目的。 诚然,大陆法系和英美法系主要国家的刑事诉讼及其证据制度,鲜有因刑事案件类型特殊而改变证明标准的做法,但在不同的诉讼程序中针对不同的案件事实,设定差异化的证明标准却是常见的。(48)英美法国家通常对于定罪事实设置高于量刑事实的标准,大陆法系国家则普遍对案件实体法事实和程序法事实分别采取严格证明和自由证明的方式。这些都体现出了刑事案件中证明标准的差异。虽然缺席审判程序的证明标准调整与案件种类有关,但其本质在于回应程序及其证据类型特殊性的要求,这符合上述立法惯例。 因为在被告人到案未到庭的情况下,案件的证据运用与普通程序相似,并且判决结果直接对被告人人身、财产权利产生执行力,所以我国《刑事诉讼法》第五编第三章(缺席审判程序)规定的第二、第三、第四类案件的证明标准应当与普通程序一致。 由此,笔者以下关于证明标准的讨论主要围绕我国《刑事诉讼法》第五编第三章(缺席审判程序)规定的第一类案件即追逃追赃案件进行。

1.调整审前程序证明重心以实现程序目的

及时收集和固定犯罪证据、切实提高诉讼效率,是办理此类案件的关键。一方面,法院的一审裁判通常仅作为寻求国际刑事司法协助的依据,事实上没有真正执行判决所涉及的人身刑和财产刑等具体刑罚。另一方面,我国《刑事诉讼法》也规定了“程序回转”和“申请再审”等完善的救济措施,这些足以弥补被告人因司法机关追求诉讼效率对其诉讼权利造成的损害。 因此,可以在被告人未到案也未到庭的案件中对证明标准予以调整——在维持审判程序证明标准不变的前提下,通过调整不同诉讼阶段证据使用重心的方式,间接调整案件证明标准。

如果为了提升诉讼效率而从整体上降低案件证明标准,该做法既加剧了对被告人诉讼权利的克减,又不符合我国《刑事诉讼法》第55条、第162条、第176条及第200条之规定,况且以审判为中心的诉讼制度改革也认为“证明标准的同一性是诉讼实践所需”。(49)沈德咏:《论以审判为中心的诉讼制度改革》,《中国法学》2015 年第 3 期。如果不调整证明标准,又无法从程序上弥补因证据不足带来的案件侦办困难,更不用说有效实现程序目的。 因此可以结合递进式证明模式和二元主义证明标准的优点,在保持案件证明标准统一的前提下,调整不同诉讼阶段的证据判断重心。

第一,区分不同阶段的证明对象。 我国《刑事诉讼法》对于侦查、审查起诉的要求分别是“犯罪事实清楚,证据确实、充分”和“犯罪事实已经查清,证据确实、充分”,审判的要求则是“案件事实清楚,证据确实、充分”。 以往对于证明标准的讨论,过多聚焦于“事实清楚,证据确实、充分”,而忽视了上述条文的主语,即标准所针对的证明对象的不同。 根据法条表述,审前程序要求证明“犯罪事实”,而审判程序要求证明的是“案件事实”。 简言之,审前程序重在对犯罪构成各要件中的证据进行个别判断,审判程序则是对由犯罪构成要件所组合成的案件事实进行整体性判断,对于以上不同证明对象的证明标准都应当达到“证据确实、充分”的程度。

图 2 追逃追赃案件的证明标准

第二,将证明标准仅作为对证明对象的要求。 审前阶段和审判阶段对应的证明对象分别是“犯罪事实”和“案件事实”,“证据确实、充分”标准是对这两个事实提出的要求,而对于其各自组成部分未必需要达到这一要求。 尤其在案件直接证据相对缺乏的缺席审判程序中更是如此。 结合证明标准分层理论,“优势证明”和“排除合理怀疑”的标准,与“证据确实、充分”的要求是不矛盾的,即“证据确实、充分”是就证据的认定而言的,“优势证明”和“排除合理怀疑”是对于事实认定的要求。(50)参见何家弘著:《司法证明方法与推定规则》,法律出版社 2018 年版,第 181 页。审前阶段的任务是发现犯罪事实,并围绕组成犯罪构成要件的证据进行审查判断,证明标准所针对的是犯罪的构成要件事实。 以三阶层理论为例(参见图 2),审前阶段需要证明犯罪的客观要件、主观要件和排除要件,每个构成要件都由数量不特定证据组合而成。 只要这些证据能够在“质”和“量”上分别满足“确实”与“充分”的要求,能够充分证明特定犯罪构成要件,就认为审前程序对其证明对象的证明达到“证据确实、充分”的标准。 对于其中的证据 a、证据 b 等单个证据,则不需要满足这一标准。因为单一证据本就不存在“充分”一说,且证据(尤其是缺席审判中较多的间接证据)未经印证和补强也难以判断其“确实”与否。为了扩大证据来源,其达到“优势证明”的心证标准就已足够。

2.审判程序注重对证据进行整体性判断

追逃追赃案件中由于被告人的缺席,对于犯罪的违法性和有责性要件,法庭通常使用间接证据进行证明或者通过推理进行认定,以此解决司法证明难题、提高司法判决效率。(51)参见前注,何家弘书,第 250~260 页。财产型犯罪大多属于定型性强的犯罪,对此类犯罪证明的重点在于客观构成要件符合性。(52)涉及人身犯罪的案件,由于大多属于纯粹的实害犯,构成要件的定型性很弱,需要结合构成要件符合性、违法性和有责性进行判断。财产型犯罪的实行行为是可以明确定型的,定型性强的犯罪判断的重点在于构成要件符合性。 因此,对于案件事实的证明,主要围绕犯罪客观要件即行为、结果和因果关系展开。可见,该类案件中需要使用证据证明的对象主要是犯罪客观构成要件实事。犯罪主观要件和排除要件,则一般属于司法推定的范畴。 因此,追逃追赃案件审判程序的证明分为两种情况:其一,以犯罪客观构成要件的证明为主,该要件中的证据应当充分证明案件事实中的行为、结果以及两者之间的因果关系,并且在证据体系上符合“质”和“量”的要求,即证据的“确实”与“充分”;其二,以犯罪主观要件和排除要件的推定为辅,需要充分证明推定的基础事实,并且相反证据不足以推翻该推定,整体做到“依靠证据支持、依靠标准验证”。(53)由此引申出推定中的两种证明标准:基础事实的证明应达到“证据确实、充分”的标准;有效反驳的证明标准满足“优势证据”的标准即可。 参见前注,何家弘书,第 287 页。

审判程序中的“整体主义”模式。 追逃追赃案件的审前程序,应注重对犯罪构成要件中的证据进行个别判断,具有“原子主义”特点。 然而,在审判程序中,需要对各犯罪构成要件组成的证据链进行整体性判断,体现证据运用的“整体主义”特点。(54)查明事实的两种模式,参见前注,米尔吉安·R·达玛斯卡书,第 69 页。证据的综合分析可以围绕犯罪构成要件的完整性判断展开,同时,根据我国《刑事诉讼法》第 55 条第 2 款规定的“综合全案证据,对所认定事实已排除合理怀疑”,证明标准针对的也是所认定的案件事实——构成要件事实。 事实上,审判中证明标准的适用范围涵盖构成要件的每一个要素,“然而不适用于用来证明某个要素的每一个证据,即使一件证据的真实性不能得到排除合理怀疑的证明,其也可被采用以证明犯罪的一个要素”。(55)同前注,刘金友主编书,第 378 页。在适用缺席审判程序的不同案件中,每一个构成要件中证据的类型、数量和质量会有差别,对单一证据的证明标准进行统一不利于程序目的的实现。 可以结合整体主义模式,将各要件作为一个整体适用统一的“排除合理怀疑”的标准。 以图 2 为例,如果每个犯罪构成要件都达到排除合理怀疑的程度,那么对于由其组合而成的犯罪事实也当然达到该程度。(56)整体主义模式另一个优点在于,如果某一构成要件不能达到“排除合理怀疑”的最高证明标准,其他要件却超出此标准,那么从整体上还可以认定“犯罪事实清楚,证据确实、充分”。 尤其在缺席审判程序中,主观构成要件就可能需要其他要件要素的“补强”。

综上所述,缺席审判程序的证明标准应当与普通程序保持一致,都以“证据确实、充分”导出“犯罪或案件事实清楚”作为证明目标,但对不同诉讼阶段证明重心却可以进行调整。 审前程序注重要素证明,先通过部分证据证明整体构成要件,再通过各构成要件证明犯罪事实,而对于单一证据不要求达到“排除合理怀疑”的标准。 审判程序采取系统证明法,先从整体上证明犯罪构成要件的符合性,再审查具体证据的证据能力和证明力。

(二)缺席审判程序中的证明方法规则

我国对于法官使用何种证明方法审查判断证据的证明力没有作出规定。 普通程序涉及的程序法事实的判断较少,有无证明方法规则对其影响较小,然而在缺席审判程序中,存在认定被告人潜逃、传票送达以及无法出庭的认定等程序性事实,对所有案件事实都采用相同的证明方法显然不合适。 应针对实体法事实和程序法事实使用不同的证明方法。

证明方法规则多出现在大陆法系国家,主要包括自由证明与严格证明两种证明方式。 严格证明,是指受到“严格的形式性”支配的法则,主要表现在两个方面,一是法定证据方法之限制,二是法定调查程序之限制。(57)参见林钰雄著:《严格证明与刑事证据》,法律出版社 2008 年版,第 7~9 页。严格证明适用于案件实体性争议事实的证明,比如对犯罪构成要件的证明,在心证上法官需要达到“无合理怀疑”的确信程度。(58)德国学者认为,严格证明适用于:(1)诉讼要件事实;(2)对讯问合法性的证明;(3)判决之外的裁判事实,比如羁押令的签发;(4)对判决只具有诉讼上的重要性的事实,如对证人年龄的认定。 我国台湾地区的学者认为,适用于严格证明方法的事实可以包括:(1)犯罪事实;(2)刑罚事实;(3)处罚条件事实;(4)间接事实;(5)自白任意性之基础事实;(6)特别经验法则。 日本法上的需要严格证明的事实主要是指刑事实体法事实,包括犯罪事实、不存在违法阻却和责任阻却事由的事实、加重被告人量刑的情节事实等。参见克劳斯·罗科信:《刑事诉讼法》,吴丽琪译,法律出版2003年版,第208页;刘金友主编:《证明标准研究》,中国政法大学出版社2009年版,第395~396页。除严格证明之外的证明都称为自由证明,对于程序事项比如管辖权异议、申请回避等则采用自由证明的证明方法,(59)日本刑事诉讼法规定以下程序法事实仅采用自由证明的方法:作为诉讼条件的事实;诉讼行为的要件事实;证明证据能力和证明力的事实;其他诉讼法上的事实。 参见前注,田口守一书,第 269页。只需要法官内心确信为“很有可能”或“大致相信”就已足够。(60)参见林钰雄著:《刑事诉讼法(上册)》,中国人民大学出版社 2005 年版,第 360~361 页。正如丹宁所说,“所主张的事实的性质越是严重,证明所要求达到的盖然性程度越高”,(61)Mike Redmayne: Standards of Proof in Civil Litigation,62 Mod. L. Rev. 176(1999).所使用的证明方法也应当更为严格。 因为程序法事实与案件事实真相发现仅具有间接关系,其证明对象主要是司法人员办案合法性,且程序法争执部分没有侵害被告人实体法法益,所以对程序法事实认定可设定不同的证明标准。(62)参见王兆鹏著:《美国刑事诉讼法》,北京大学出版社 2005 年版,第 532 页。在缺席审判中,根据实体法事实和程序法事实对于判决结果影响程度的不同,可以适用不同的证明方法,这样做更有利于实现缺席审判的程序价值。 一方面,该做法权衡了司法公正、权利保护、效率与成本等多元价值,符合繁简分流的诉讼程序现代化方向。另一方面,这也符合设立该程序的目的,为司法机关打击特定类型犯罪提供更多程序手段。

如前所述,《高法解释》第 64 条第2款规定:“认定被告人有罪和对被告人从重处罚,应当适用证据确实、充分的证明标准”, 《关于办理死刑案件审查判断证据若干问题的规定》第 2 条规定得更为详细。 其共同点在于,都围绕犯罪构成要件,规定了“证据确实、充分”的证明标准。 上述标准在心证上对应“排除合理怀疑”,所以参照大陆法系国家的做法,对案件中的实体法事实,即犯罪构成要件的证明,应当采取严格证明的方式。

自由证明适用于程序法事实的证明和特定实体法事实的证明两种情形。 缺席审判程序中的部分程序法事实通常与实体法事实的地位同等重要,其甚至决定着该程序的适用与否,但是对这些事实的证明确认应当采用自由证明的方式。 我国《刑事诉讼法》第 291 条、第292 条和第 297 条,分别涉及犯罪人潜逃、传票和起诉书副本送达以及被告人无法出庭的认定问题。 虽然这些程序法事实较为重要,直接决定了缺席审判程序的启动,但是基于笔者于本文中的价值判断出发,对其仍应当采用自由证明的方式。 对于我国《刑事诉讼法》第 297 条第 1 款“有证据证明被告人无罪”的证明,应与刑讯逼供中的证明类似。 由于这类事实属于对被告人有利的实体法事实,不属于《高法解释》第 64 条规定的类型,辩方只需承担初始推进性证明责任,即用合理的物证、书证等证明被告人可能无罪即可,所以应采取自由证明的方式。 此外,在缺席审判程序的自由证明中,可以规定法官能够使用多种形式的证据材料证明案件事实,比如可以不受直接原则、言词原则和审判公开原则的限制,通过阅卷、电话等方式查明程序性事实。

四、结 论

设立缺席审判程序的主要目的,在于有效追逃追赃、及时解决刑事案件的不必要拖延,诉讼构造和证据运用方式的特殊性,决定其对证据规则和证明规则的适用可以进行合目的性的调整。 在证据规则适用方面,应当以强化控辩平等对抗作为证据规则调整主线,尽可能给辩方提供程序保障,对控方进行引导、制约。 对于证据能力规则的运用,既要放宽证据关联性的范围至“逻辑相关”维度,以扩大案件线索、证据来源,又要严格适用非法证据排除规则,尤其注重对于特殊证人证言的排除,以防止“刑讯逼证”的发生。 对于证明力规则,需要注重证据体系的构建,结合证据印证规则以扩大证据补强的范围。 这就要求对证据进行整体性双向判断,补强证据可以不证明案件事实,被补强证据不局限于口供形式,强化“聚合性”补强但不排除“支持性”印证。 在证明规则的运用方面,需要在诉讼各阶段对证明对象保持“证据确实、充分”的统一证明标准,但是对于程序法事实和实体法事实需要采用不同证明方法。 审前程序可以根据“原子主义”模式,围绕“犯罪事实”进行证据的收集、固定和审查、判断,旨在证明犯罪构成要件的符合性;审判程序则应采取“整体主义”证明模式,依据各犯罪构成要件的组合对“案件事实”进行证明。 全过程实行“二元主义”证明要求,“坚持将客观真实作为一种应然追求,法律真实作为现实底线”,(63)同前注,李勇书,第 320 页。使统一的证明标准适用于各阶段的证明对象而非单个证据。就证明方法规则而言,由于案件事实性质不同,可以结合大陆法系国家的自由证明与严格证明理论,对缺席审判程序中的程序法和部分实体法事实采取自由证明的方式。