双台风“纳沙”“海棠”期间福州降水δ18O特征及影响因素

蔡健榕,许涛,姜修洋,c*

(福建师范大学a.地理科学学院,b.湿润亚热带生态地理过程教育部重点实验室,c.地理研究所,福州 350007)

0 引言

大气降水是水循环的重要环节,在水循环过程研究中,降水的水汽来源一直是水文学家的关注热点,对于了解水循环过程及其结构特征具有重要意义[1]。环境同位素(D和18O)作为自然水体中的重要组成部分,对环境的变化响应十分敏感[2]。因此,降水稳定同位素可以作为水汽来源及其运动路径的天然示踪剂,对水循环及大气环流过程研究具有重要意义[3]。前人对中国不同地区的降水稳定同位素变化特征和水汽来源等进行了深入的研究,不同水汽来源的降水同位素变化特征差异明显[4-6]。中国南方地区夏季季风降水的3个主要水汽来源为:体现南亚季风的西南水汽通道、体现南海季风的南海水汽通道以及体现副热带季风的东南水汽通道[7]。来自远源的西南水汽通道上降水δ18O值相对偏轻,而相对近源的南海及东南水汽通道上降水δ18O值则相对偏重,水汽来源是夏季降水δ18O值变化的主要因素[8]。前人研究发现,中国东南地区大气降水中氧同位素组成存在明显的季节性差异,且深受台风的影响[9-11]。当前,关于降水稳定同位素的研究多基于月平均降水和日降水同位素数据,而台风降水往往集中于一两天,已有数据不能满足研究需要。迄今为止对于这种极端降水事件稳定同位素组成与水汽来源的关系仍鲜有报道。

台风是中国夏秋季节常出现的一种特殊天气系统,具有移动路径长、突发性强、强度大、影响广等特点,其生成源地主要来自西太平洋和南海地区[12]。福建省是中国东南受台风影响极为频繁的地区[13]。位于闽东地区的福州市年平均降水量为900~2 100 mm,7—9月是台风活动期,年平均台风降水量约为350~550 mm,约占年总降水的25%~60%[14]。登陆福州地区的台风主要来自西太平洋,而来自南海的台风相对较少。1945—2013年登陆福州的台风共30个,其中来自西太平洋源地的台风有28个,来自中国南海源地的台风仅有2个。研究指出,台风源地的不同会使其登陆强度、登陆时间及风雨强度等产生变化[15]。台风降水δ18O值较一般大气降水δ18O值显著偏负,通常低4‰~10‰[16]。目前对于台风的研究基本是以单台风形式研究,孙晓双等[17]基于台风“麦德姆”福州降水δ18O数据,揭示出台风降水“几”字形的变化特征,台风中端降水同位素值极端偏负,达-15.4‰。许涛[18]等进一步分析认为云雨区效应是台风中端降水δ18O值极端偏负的主要原因。然而,对于不同生成源地的台风其对本地区降水同位素组成产生的影响及其机制还需要进一步展开探究。

以分别源自西太平洋和中国南海的2017年第9号台风“纳沙”和第10号台风“海棠”为研究对象,2个台风24小时内先后登陆福州,可排除台风登陆位置、局部地理因素对研究结果的干扰,通过对双台风期间福州降水同位素数据和气象数据的综合分析,探究台风降水同位素的变化特征和不同来源的台风对于降水氧同位素特征的影响。

1 台风概况

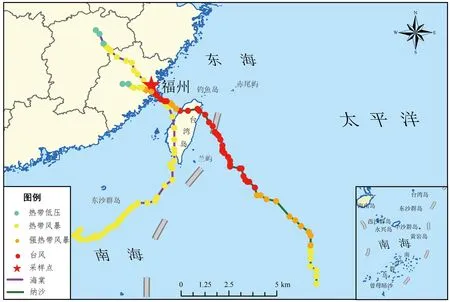

2017年登陆福州的台风“纳沙”(Nesat)、“海棠”(Haitang),二者登陆时间接近,形成双台风(图1)。“纳沙”为2017年第9号台风,于7月26日上午11:00在菲律宾以东洋面生成;30日6时在福建省福清市沿海登陆,登陆时为台风级,中心附近最大风力为12级(33 m/s),中心最低气压约为975 hPa。登陆后,“纳沙”向西偏北转偏北方向移动,强度逐渐减弱,于31日白天在福建境内减弱为热带低压。“海棠”为2017年第10号台风,生成于中国南海,于2017年7月31日凌晨02时50分前后在福建省福清市沿海再次登陆,中心附近最大风力8级(18 m/s),中心最低气压990 hPa,登陆后,其强度迅速减弱,31日白天与台风“纳沙”减弱后的残余环流合并北上。

受双台风“纳沙”、“海棠”的影响,福建东部出现8~9级瞬时大风、东北部沿海风力达10~12级。福建省大范围出现暴雨到大暴雨,大部分县市降水量在50 mm以上,其中福州降水量达201 mm。

2 样品采集及测试

本研究采样点位于福建师范大学仓山校区地理科学学院(26.05°N、119.32°E,31 m)的开阔楼顶,于2017年7月29日至8月1日受双台风“纳沙”、“海棠”影响降雨期间,以1~2 h的时间间隔对大气降水进行样品收集,共获取降水样品48组,其中“纳沙”15组,“海棠”33组。采用干净的2 L烧杯接取雨水,每个样品采样结束后立即分别倒入50 mL及2 mL的PP材质无色塑料样品瓶装满,并用Parafilm封口膜密封,置于4 ℃冰箱冷藏保存。降水稳定同位素在中国科学院南京地理与湖泊研究所测试,测试仪器为美国LGR DLT-100液体水激光同位素分析仪,测试结果用相对于维也纳标准平均海水(Vienna Standard Mean Ocean Water, V-SMOW)的千分差表示如下:

图 1 2017年9号台风“纳沙”及10号台风“海棠”路径Figure 1 The paths of No.9 Typhoon “Nesat” and No.10 Typhoon “Haitang” in 2017

(1)

式(1)中:R为D/H或18O/16O。δD和δ18O测试精度分别优于±1‰和±0.1‰,文中δD、δ18O及过量氘(d)的平均值为算术平均结果,采样点气象数据来自福州乌山国家气象站(经纬度:119°17′E,26°05′N,海拔84 m)。

3 结果与讨论

3.1 台风大气降水线方程

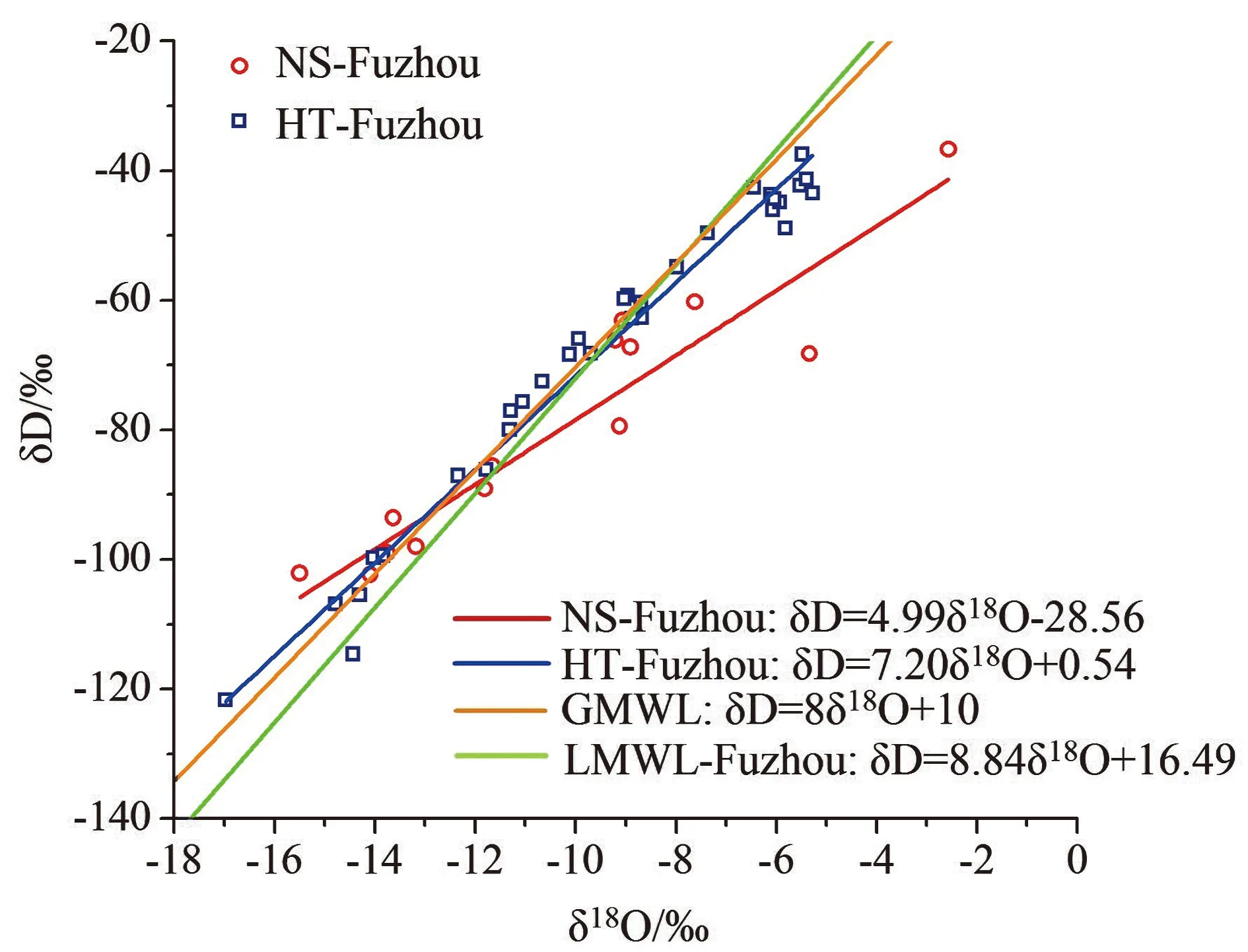

降水δD和δ18O之间存在的显著正相关关系,被称作大气水线(Meteoric Water Line, MWL),应用于许多大气降水稳定同位素研究中[18-19]。双台风“纳沙”、“海棠”降水δD和δ18O呈显著线性关系(图2),线性方程分别为“纳沙”(NS-Fuzhou): δD=4.99δ18O-28.56(R2=0.84,N=15)和“海棠”(HT-Fuzhou): δD=7.20δ18O+0.54(R2=0.97,N=33)。2个台风降水线的斜率和截距差别较大,均偏离全球大气水线(GMWL): δD=8δ18O+10[20](R2=0.99,N=108)和福州市多年大气水线(LMWL-Fuzhou): δD=8.84δ18O+16.49[21](R2=0.99,N=48)(图2)。

图 2 台风“纳沙”、“海棠”降水δD和δ18O的关系Figure 2 Relationship between δD and δ18O in the precipitationof Typhoon “Nesat” and Typhoon “Haitang”

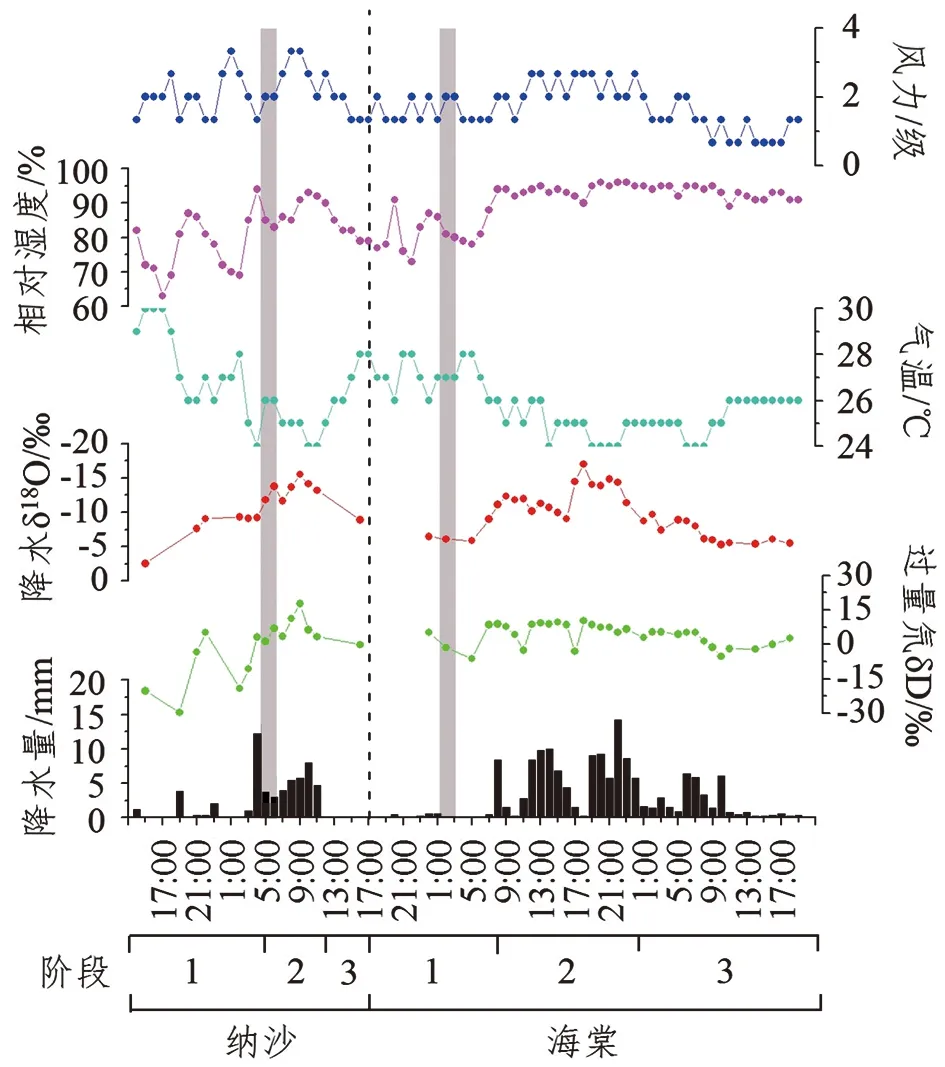

注:灰色阴影条为2个台风登陆时间,分别为7月30日06:00、7月31日03:00;虚线左右分别为台风“纳沙”、“海棠”降水阶段。图 3 台风“纳沙”、“海棠”期间福州采样记录Figure 3 Samplings records in Fuzhou during the period of Typhoon “Nesat” and Typhoon “Haitang”

研究表明,由于水汽源区或采样点特殊的地理条件、气象参数及降水过程,不同地区的局地降水线的斜率和截距偏离全球的平均水平8和10,说明该地区降水产生于非平衡分馏条件下[7]。本次福州地区2个台风的大气降水线斜率均小于8,表明降水过程历经了一定的蒸发作用。其中,“纳沙”大气降水线斜率偏离程度较“海棠”更大。研究发现,大气降水的再蒸发程度与不同环境中的相对湿度条件及降水强度等可能存在一定关系[22]。分析认为,由于福州地区夏季受副热带高压影响显著,台风中心登陆前的前端降水和远离后的尾端降水相对较弱,温度相对较高,相对湿度较低,降水过程中水汽受蒸发作用影响较强,导致水汽中较富集重同位素,因此台风前端和尾端降水δ18O值相对偏正(>-8‰),数据点主要落在GWML和LWML右下角(图2)。而当台风中心云雨区影响采样点时,台风带来的降水量较大,温度较低,相对湿度升高,因此该时期台风降水δ18O值相对偏负(<-8‰),数据点沿GWML和LWML分布(图2),表明该阶段台风降水受到较弱的蒸发作用影响。台风“纳沙”带来的降水量远小于“海棠”,同位素的非平衡分馏作用较“海棠”更强,进而使得“纳沙”降水中部分δ18O值更为偏正,且导致其大气降水线斜率和截距更加偏小。

3.2 双台风“纳沙”、“海棠”降水δ18O值的阶段性变化特征

观测数据显示(图3),受双台风“纳沙”、“海棠”影响,福州市仓山区于7月29日下午14:00左右开始降水,8月1日晚19:00左右停止,最大值出现在31日22:00(降水14.2 mm·h-1)。此次双台风邻近及登陆期间,福州市仓山区降水总量达201 mm,约占全年总降水量的12.2%。气温在24~30 ℃之间,相对湿度在63%~96%之间,相差大。采样期间,采样点降水δD值变化范围为-37‰~-122‰,振幅为85‰;降水δ18O值变化范围为-2.6‰~-17.0‰,振幅达14.4‰;降水δ18O平均值为-9.8‰,低于福州多年降水δ18O平均值-6.6‰[23]。在此期间,温度总体呈下降趋势;相对湿度波动上升,平均湿度达87%;存在2个降水较为集中的阶段(30日5:00—12:00、31日8:00—24:00),分别与2个台风云雨区(台风眼区周围云墙和螺旋云带,宽度由十几千米到数百千米不等[24]。)降水相对应,占采样期间总降水量的17.2%和50.2%。

根据双台风“纳沙”、“海棠”降水δ18O值的变化特征及气象数据分析,2个台风降水δ18O值的变化均呈现出类似“几”字形的3个阶段变化特征(图3)。

台风“纳沙”:阶段1(29日14:00—30日5:00):降水δ18O值相对偏正,在-2.6‰~-9.3‰之间,变幅大,平均值是-7.5‰。此时段降水量约21.2 mm,占“纳沙”降水期间总降雨量的38.0%。该阶段气温下降6 ℃,相对湿度波动上升,波动幅度大,风力在1~3级波动。此时“纳沙”中心距离采样点位置约460~100 km,受台风外围环流的影响,形成台风前端降水[7]。阶段2(30日5:00—12:00):降水δ18O值显著偏负,变化范围在-11.7‰~-15.5‰之间,振幅为3.8‰,平均值是-13.4‰。此时段降水量达34.6 mm,占“纳沙”降水期间总降雨量的62.0%。30日5:00—6:00,δ18O值偏负,气温保持在26 ℃,相对湿度较大,风力平稳。此时“纳沙”中心距离采样点位置约100~72 km,受到台风云雨区影响,“纳沙”携带降水主要发生在此区间,形成台风中端降水。30日6:00—7:00台风眼接近采样点位置,降水减弱,风力为3~4级。30日7:00—12:00,采样点再次受到“纳沙”云雨区影响,降水强度快速增强,δ18O值达到“纳沙”降水最偏负阶段,变化范围为-11.7‰~-15.5‰。9:00达到“纳沙”降水的最偏负值-15.5‰。此阶段平均温度为25 ℃,平均湿度为88%,δ18O值的波动变化极小,可以排除蒸发引起的水汽中同位素分馏作用。阶段3(30日12:00~17:00):雨水δ18O值相对偏正,为~8.9‰,此时段无明显降水,气温逐渐升高,相对湿度逐渐减小。此时采样点处于“纳沙”外圈区域,远离“纳沙”中心。

台风“海棠”:阶段1(30日17:00—31日8:00):雨水δ18O值相对偏正,在-5.8‰~-9.0‰之间,变幅较大,平均值是-6.8‰。此时段降水量约2.5 mm,占“海棠”降水总量的1.7%,气温在26~28 ℃之间波动,相对湿度在70%~95%之间波动,风力低且平稳。阶段2(31日8:00—24:00):降水δ18O值显著偏负,变化范围在-9.1‰~-17.0‰之间,振幅为7.9‰,平均值是-12.4‰。此时段降水量达100.9 mm,占“海棠”降水期间总降雨量的69.6%。“海棠”中心虽逐步远离采样点,但其外围云系吞并“纳沙”残留雨系使得采样点形成强大的台风中端降水,该时段降水成为此次双台风降水的主要部分,在22:00出现最大值为14.2 mm·h-1。降水δ18O值在31日17:00骤降,并在31日18:00达到“海棠”降水的最偏负值-17.0‰。气温在24~26 ℃之间波动,风力在2~3级波动,平均湿度为94%,水汽不易蒸发引起分馏。阶段3(8月1日00:00—19:00):降水δ18O值相对偏正,变化范围在-5.3‰~-9.7‰之间,δ18O平均值是-7.0‰,此时段降水减弱,约41.6 mm,占“海棠”降水总量的28.7%,气温较低,相对湿度较高,风力逐渐减弱,“海棠”中心远离采样点,形成台风尾端降水[7]。

3.3 台风中端降水δ18O值极端偏负的“云雨区效应”论证

3.3.1 水汽来源

过量氘(d-excess),Dansgaard将其定义为d=δD-8δ18O,其大小主要取决于水汽源区大气相对湿度,与源区海表温度、风速等气象因素密切相关[25]。台风“纳沙”降水期间,福州市d值变化范围为-25.5‰~21.9‰,平均值为2.5‰;台风“海棠”降水期间,福州市d值变化范围为-2.05‰~14.47‰,平均值为8.2‰(图3)。2个台风的d值均小于全球大气降水d平均值10‰和福州市大气降水d平均值12.47‰[23]。研究表明[26],水汽源在暖湿条件下,降水中d值较低,说明此次台风降水主要受海洋暖湿气团影响。2个台风降水的d值变化范围和均值相差很大,表明2个台风降水的水汽源区不同。数据显示,此次登陆福州的2个台风中端降水δ18O值极端偏负,分别在-11.7‰~-15.5‰和-9.1‰~-17.0‰之间波动;变化范围接近,说明2个台风水汽源区的不同与其降水同位素值的变化特征关系较小。

3.3.2 水汽通道

观察图1,2个台风降水的水汽通道不同。其中,“纳沙”沿东南水汽通道登陆福州,移动路径达1 600 km左右;“海棠”沿南海通道登陆福州,移动路径达1 300 km左右。田红[27]等指出,不同水汽通道输送水汽的平均强度不同,表明水汽通道的不同对地区降水产生影响,进而引起降水同位素值的变化。而此次双台风“纳沙”、“海棠”降水δ18O最偏负值-15.5‰与-17‰相近,且降水δ18O值变化特征相似,均呈现3个阶段的变化特征,证明水汽通道的不同对2个台风降水δ18O值的变化特征影响较小。

3.3.3 降水量

数据显示,此次登陆福州的2个台风中端降水δ18O值极端偏负,分别在-11.7‰~-15.5‰和-9.1‰~-17.0‰范围内,出现在30日5:00—12:00和31日8:00—24:00。2个台风中端降水期间,福州地区温度均维持在25 ℃左右;且台风有强烈的气旋性涡旋结构,移动速度快,受外界温度影响小。分析结果显示,台风“纳沙”采样期间的降水δ18O值与降水量相关性低(R纳沙=-0.450,P纳沙=0.093>0.05,n=15),说明台风“纳沙”采样期间的降水同位素值变化与降水量的相关关系不显著。台风“海棠”采样期间整体降水δ18O值与降水量之间为显著负相关(R海棠=-0.439,P海棠=0.011<0.05,n=33),但对其进行分阶段相关性分析得出:阶段1(R1海棠=-0.606,P1海棠=0.394>0.05,n=4)、阶段2(R2海棠=0.183,P2海棠=0.498>0.05,n=16)、阶段3(R3海棠=-0.188,P3海棠=0.538>0.05,n=13),说明降水量与δ18O值在各阶段相关性并不显著。从图3也可看出,降水量峰值与δ18O值极端偏负出现的时间并不完全对应。上述分析说明台风“海棠”中端降水δ18O值受降水量效应影响较小。

3.3.4 云雨区效应

从经典的大气降水瑞利分馏模式可知[28],降水δ18O值受温度效应、降雨量效应、纬度效应及大陆效应等综合因素影响,从沿海到内陆,降水δ18O值逐渐偏负(初始值约为-3‰,而后越来越偏负)。研究指出[29],中国东南地区多年降水δ18O平均值约为-5‰~-7‰,符合此模式。而在2个台风影响期间福州中端降水δ18O值极其偏负,分别在-11.7‰~-15.5‰(纳沙)和-9.1‰~-17.0‰(海棠)范围内。许涛等[18]指出台风中端降水δ18O值的极端偏负是受到“云雨区效应”的影响:云雨区对流强烈,水汽快速凝结降落,降水δ18O值极其偏负。台风形成初期,潮湿空气被迫强烈上升,大量富集轻同位素的水汽形成初始δ18O值偏负的云墙结构,与太平洋上空水汽的δ18O值范围-10.5‰~-14‰接近[30]。由于福州地区夏季受副热带高压影响显著,当台风外围环流影响采样点时,受强烈的蒸发效应影响,初始阶段降水δ18O值偏正,变化大,变化范围为-2.6‰~-9.3‰(纳沙)和-5.8‰~-9.0‰(海棠)。当台风云雨区向采样点移动时,云雨区对流旺盛,水汽迅速凝结降落,受蒸发效应影响极小,降水中δ18O值逐渐偏负。随着台风登陆,海上水汽来源切断,水汽中18O持续贫化。当云雨区影响采样点时,降水δ18O值极端偏负:-15.5‰(纳沙)和-17.0‰(海棠),变化范围为-11.7‰~-15.5‰(纳沙)和-9.1‰~-17.0‰(海棠)。随着台风深入大陆,外围环流水汽重新影响采样点,受到蒸发作用和局地水汽混合影响,降水δ18O值再次偏正,变化范围为-8.9‰(纳沙)和-5.3‰~-9.7‰(海棠)。此次双台风气象条件相似,登陆纬度位置相同,且水汽来源、水汽通道以及降水量的变化对降水δ18O值影响较弱,表明台风中端降水期间福州降水δ18O值极端偏负主要受“云雨区效应”的影响。

4 结论与展望

通过对双台风“纳沙”、“海棠”影响期间福州降水δ18O值及相关气象数据分析,主要得到以下结论:

(1)台风“纳沙”和“海棠”大气降水线方程分别为δD=4.99δ18O-28.56(R2=0.84,N=15)和δD=7.20δ18O+0.54(R2=0.97,N=33),台风前端和尾端降水受蒸发效应影响显著,引起较强的同位素非平衡分馏,使得降水δ18O值偏正,导致大气降水线斜率和截距较小。

(2)台风“纳沙”和“海棠”中端降水δ18O值极端偏负,平均值为-13.4‰和-12.4‰,远低于福州夏季降水δ18O平均值。我们认为,台风中端降水δ18O值与水汽来源、水汽通道及降水量的变化等关系较小,主要受“云雨区效应”的影响。

本研究基于福州单一站点研究台风降水对本地区降水δ18O的影响,研究仅局限于点的层面,结论尚显单薄,未来可线状延伸与内陆(如三明等)地区进行对比研究,最终扩展至面状层面进行多站点研究,丰富研究区域,得出更扎实的结论。