1950—2000年福建暴雨灾害灾情时空分析

江清华, 高路,2,3*

(1.福建师范大学 a.地理研究所,b. 地理科学学院,福州 350007;2.福建省陆地灾害监测评估工程技术研究中心,福州 350007;3. 湿润亚热带山地生态国家重点实验室培育基地,福州350007)

0 引言

IPCC第五次气候变化评估报告指出,自1950年以来,全球地表持续升温,中国正以0.5~0.8 ℃/100a的速度增加,极端降水事件愈发频繁[1-2]。暴雨作为主要的极端天气灾害之一,极易引发洪涝、滑坡、泥石流等次生灾害而造成大量人员伤亡和经济损失,严重影响环境和社会经济的和谐发展[3-5]。由于受到地理位置、气候条件以及地形地貌等多因素的共同影响,暴雨灾害具有很强的区域差异[6]。中国素有“南涝北旱”之说,尤其东南沿海因季风和台风影响更是暴雨灾害频发的地区[7-8]。鉴于极端降水事件在强度和频率上的增加趋势[9-11],探究暴雨灾害灾情的时空变化特征对进一步提高灾害风险管理能力具有重要的科学指导作用。

福建省气象灾害频发,暴雨是最主要的气象灾害之一。福建地形复杂,山地面积广、坡度陡、高差大,长历时的暴雨和短历时的台风暴雨,极易诱发洪涝和山洪灾害,造成大量人员伤亡[12]。据统计,仅1968年6月,福建省出现历时10天的全省性连续大暴雨,致使全省76 667 hm2农田被淹,绝收8 667 hm2,死亡107人[13]。

近年来,已有许多学者对福建省暴雨灾害展开了系列研究,主要集中在不同历时的暴雨或者不同等级降水、以及暴雨灾害的时空特征、成因、区划以及对农业生产的影响[14-21]。但是,针对福建省暴雨灾害灾情的时空特征分析较为少见,尤其是从不同时间尺度分析主要灾情指标空间特征的研究鲜见报道。从灾害系统角度,科学评估暴雨灾害的灾情变化,对准确认识暴雨灾害的危险性、精确评估暴雨的灾害风险有重要的科学意义。因而本研究基于死亡人口和农田淹没面积2个主要灾情指标,系统整理和分析了1950—2000年福建省暴雨灾害灾情的时空分布特征,以期为福建省的综合风险防范提供科学依据。

1 数据与方法

本研究采用的数据主要来源于《中国气象灾害大典·福建卷》。依据灾害系统理论,建立了县域单元的福建省暴雨灾害灾情数据库。基于线性回归方法和地理信息系统技术,对福建省1950—2000年暴雨灾害灾情的时空变化进行了分析。福建省位于经济较为发达的东南沿海地区,2015年,其人口总数为3 839万,占全国总人口的2.8%,人口密度为309.6人/km2,东部沿海地带密度较大,为全国平均的2.16倍。人均GDP为全国人均的1.36倍。农田面积为1.338×106hm2,主要农业产品产量达32.269 3×109kg。同时,福建省属于亚热带海洋性季风气候,多年平均气温17~21 ℃,多年平均降雨量1 400~2 000 mm,且时空分布不均,是中国雨量最丰富的省份之一。由于海陆热力性质差异导致降水主要集中于夏半年。加之地势总体上西北高东南低,土壤多为黄壤和红壤,保水能力差,暴雨灾害危险性大。

2 结果

2.1 暴雨灾害灾情时间变化

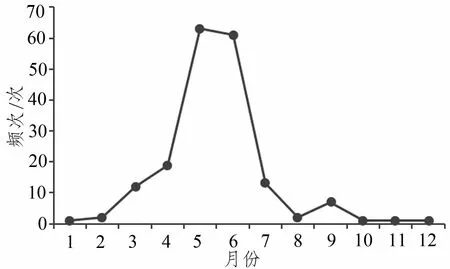

图 1 1950—2000年福建省暴雨灾害频次年内特征Figure 1 The monthly frequency of rainstorm disaster in Fujian Province from 1950 to 2000

图1为1950—2000年1—12月暴雨灾害频次分布。由图1和表1可知,3—7月为暴雨灾害高发区,占到灾害总次数的92%,而5—6月最为严重,约占总灾次的68%。 10月到次年1月为全省暴雨灾害频次最少的月份。图2和图3进一步给出了5月和6月份暴雨灾害频次的年际变化。5月份的频次变化呈现明显的3段趋势,分界点大致在1974年和1980年前后,1950—1974年,整体呈现不断增加的趋势,1970—1980年,整体呈现不断减少的趋势,而1980—2000年,除了1993、1994、1995 3年的频次有所增加,其余年份均频次保持为1次。6月份频次分布的波动性较大,每年频次在0~4次之间变化,但未有明显增加或减少的趋势。

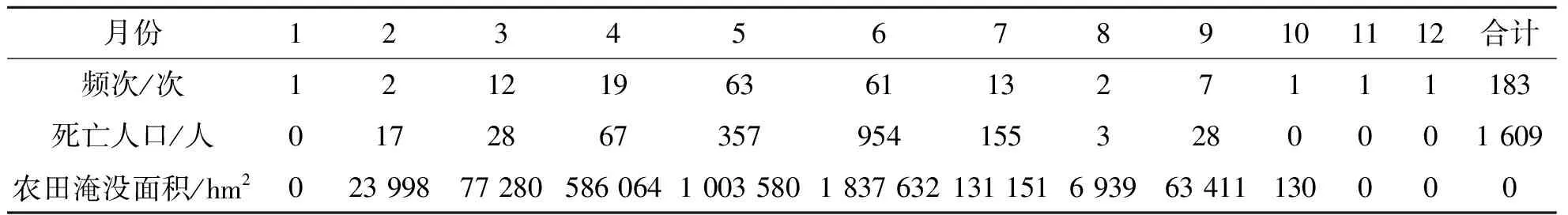

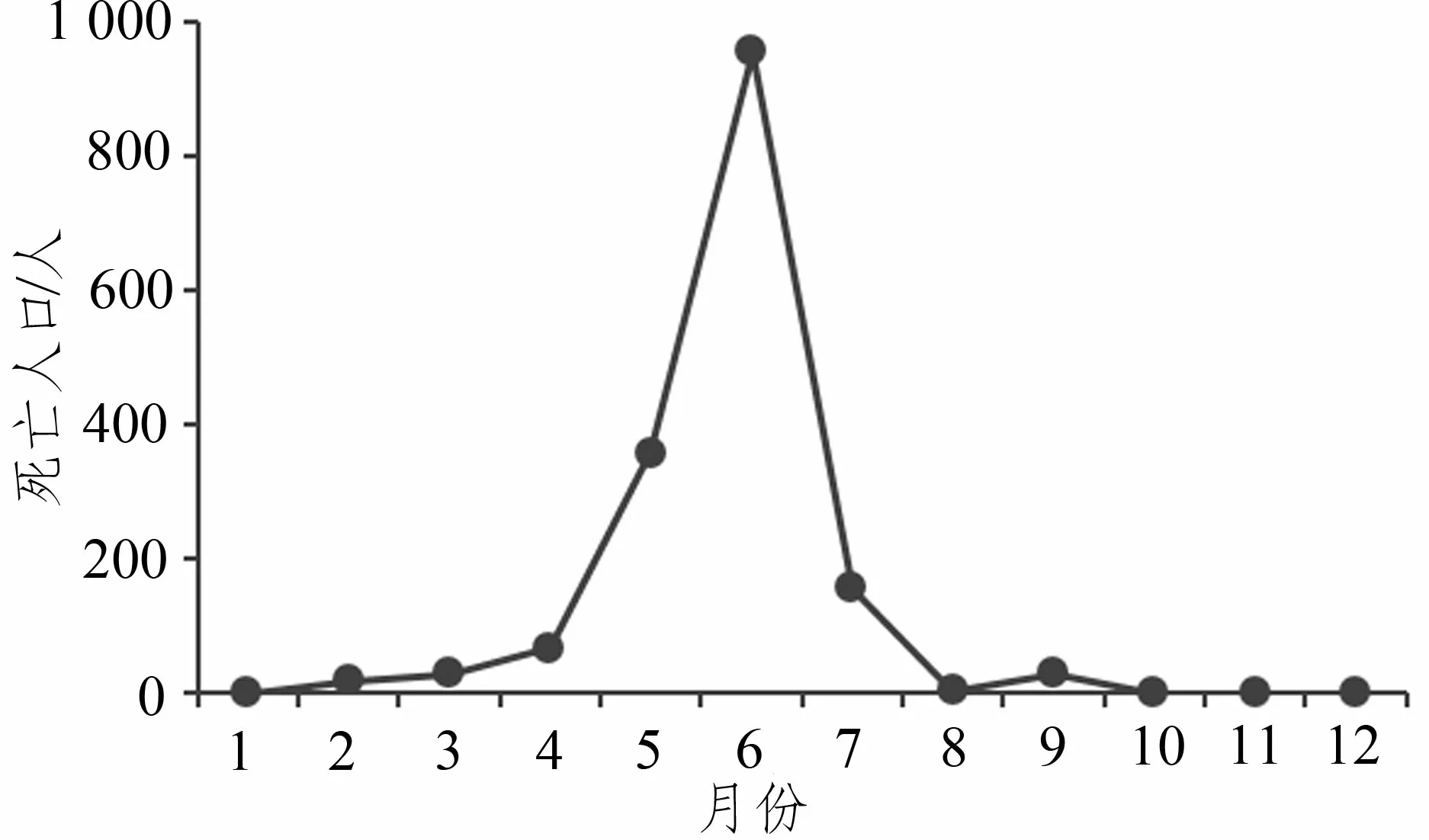

表 1 1950—2000福建省暴雨灾害灾情年内特征

图 2 1950—2000年福建省5月份暴雨灾害频次年际特征Figure 2 The annual frequency of rainstorm disaster in Fujian Province in May from 1950 to 2000

图 3 1950—2000年福建省6月份暴雨灾害频次年际特征Figure 3 The annual frequency of rainstorm disaster in Fujian Province in June from 1950 to 2000

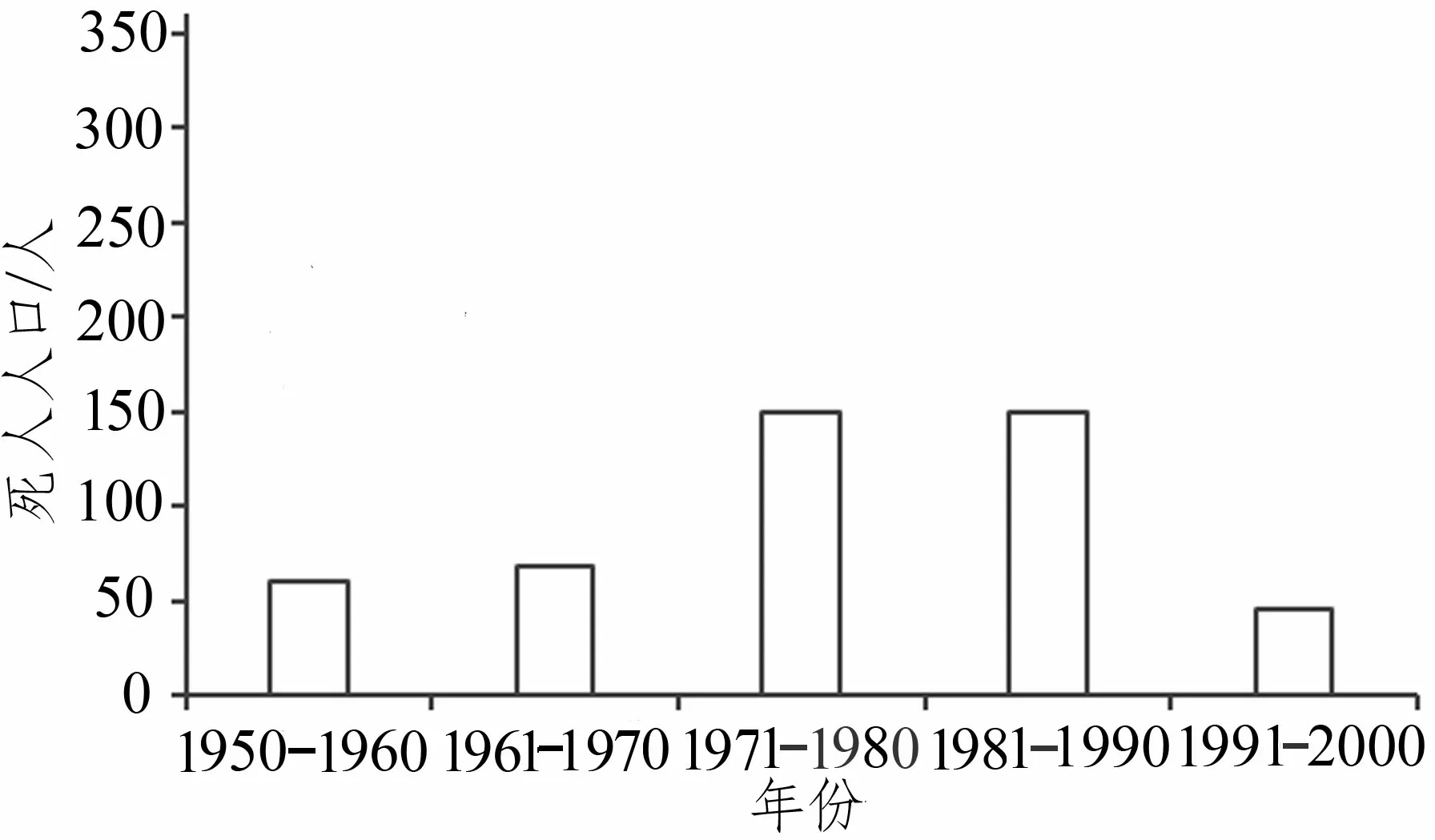

图4为1950—2000年1—12月暴雨灾害死亡人口分布图。由图4和表1可知,福建省暴雨灾害死亡人口约有95.3%出现在4—7月,约有81.4%出现在5—6月,6月最多。其分布特征与频次不同的是,峰值由5月后推至6月,每年10月至次年1月,都没有出现因暴雨灾害而导致的死亡人口。这反映了6月暴雨的危险性相对于其他月份较强。图5和图6进一步给出了5、6月份暴雨灾害死亡人口的年代际变化。5月份整体呈先增加后减少的趋势,1971—1990年是频次最多的20年,1951—1970年趋于增加,1991—2000年显著减少。6月份死亡人口逐年际波动,整体呈现先增加后减小,最后再增加的趋势。

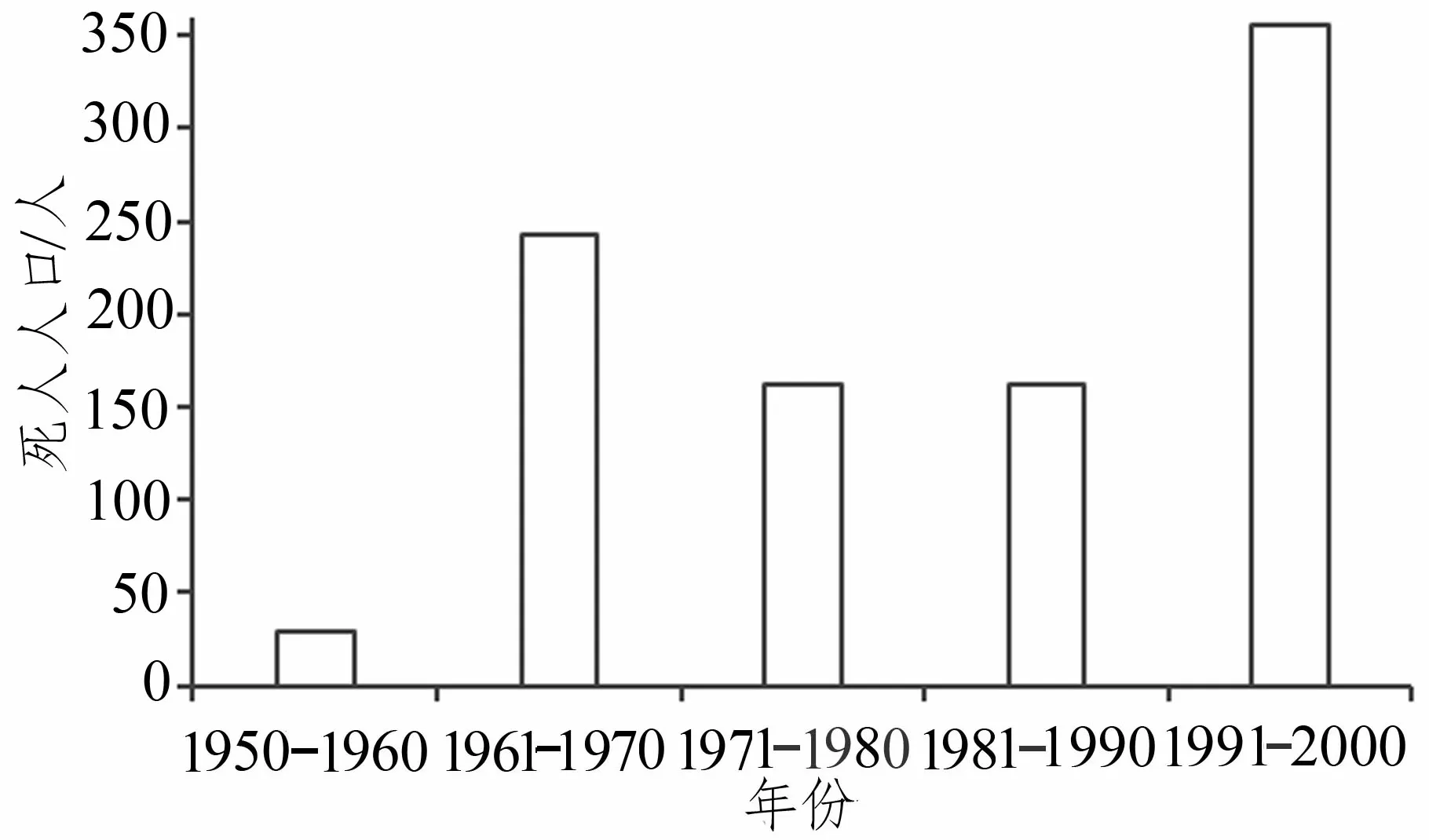

图7体现了1950—2000年1—12月暴雨灾害农田淹没面积分布。由图7和表1可知,福建省暴雨灾害农田淹没面积约有97.6%出现在3—7月,约有76.2%出现在5—6月,以6月最多,其分布特征与死亡人口较为一致。图8和图9进一步展现了5月和6月暴雨灾害农田淹没面积的年代际变化。5月份呈现明显的两段趋势,1951—1980年为低值阶段,1981—2000年为高值阶段,两段之间的变化十分迅速。6月份农田淹没面积的分布与死亡人口相似,均为先增加后减小然后再增加,且1991—2000年的增加趋势十分迅速。由此可知,6月份的暴雨灾情相较于5月份变化趋势波动较大。

图 4 1950—2000年福建省暴雨灾害死亡人口年内特征Figure 4 The monthly death toll of rainstorm disaster in Fujian Province from 1950 to 2000

图 5 1950—2000年福建省5月份暴雨灾害死亡人口年代际特征Figure 5 The decadal death population of rainstorm disaster in Fujian Province in May from 1950 to 2000

图 6 1950—2000年福建省6月份暴雨灾害死亡人口年代际特征 Figure 6 The decadal death population of rainstorm disaster in Fujian Province in June from 1950 to 2000

图 7 1950—2000年福建省暴雨灾害农田淹没面积年内特征Figure 7 The monthly farmland inundated area of rainstorm disaster in Fujian Province from 1950 to 2000

图 8 1950—2000年福建省5月份暴雨灾害农田淹没面积年代际特征 Figure 8 The decadal farmland inundated area of rainstorm disaster in Fujian Province in May from 1950 to 2000

图 9 1950—2000年福建省6月份暴雨灾害农田淹没面积年代际特征Figure 9 The decadal farmland inundated area of rainstorm disaster in Fujian Province in June from 1950 to 2000

2.2 暴雨灾害人员损失空间变化

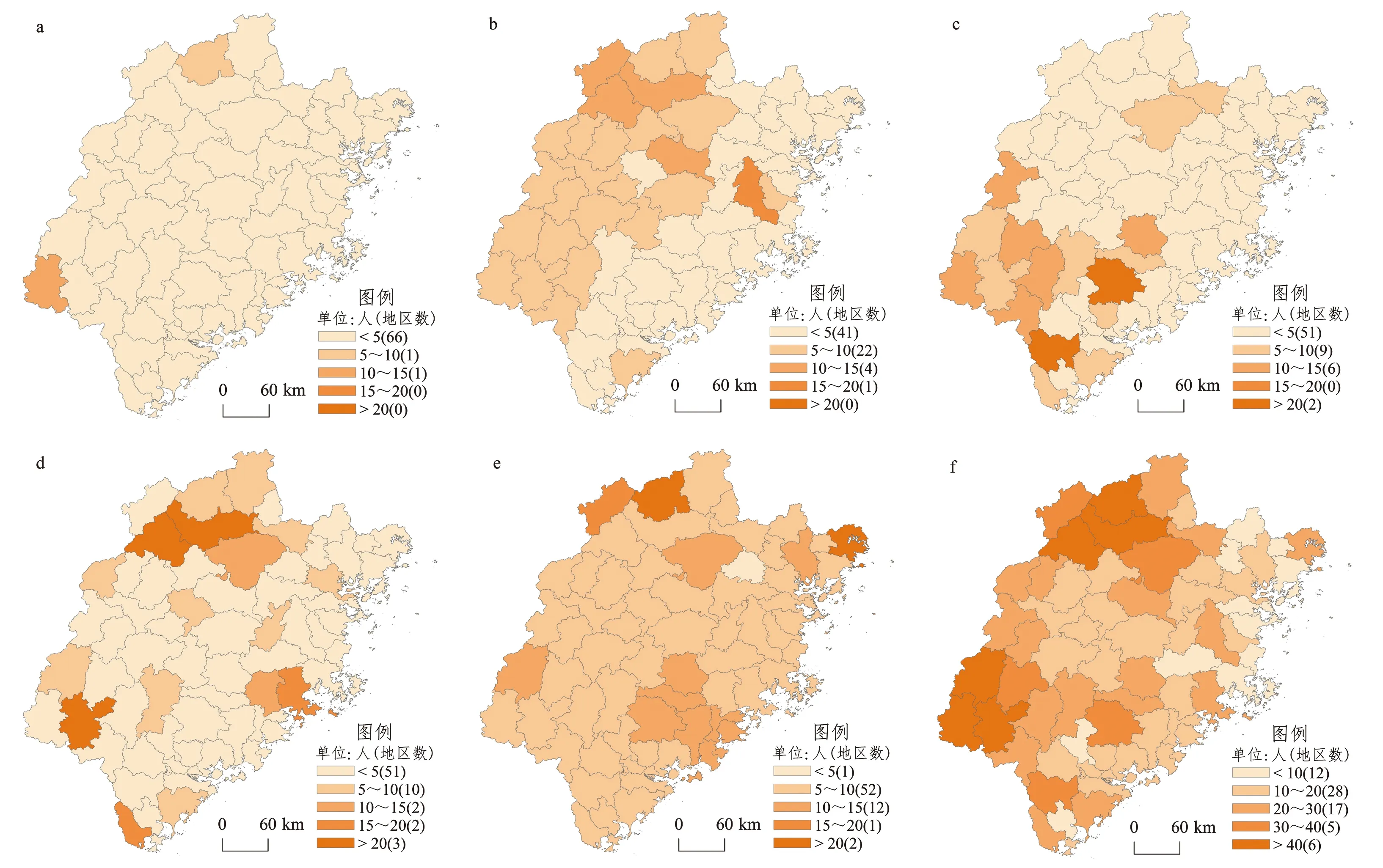

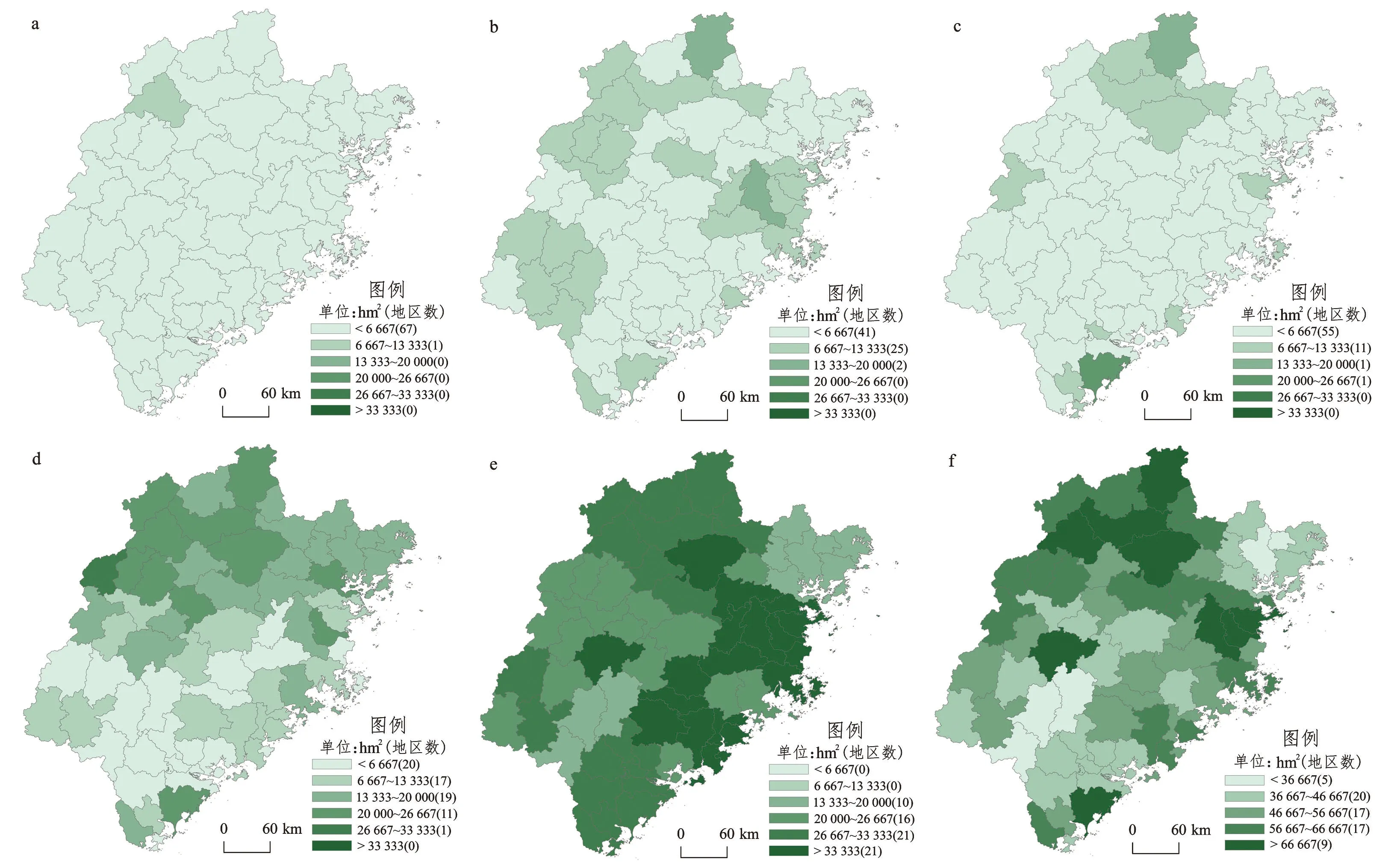

从年代际死亡人口空间分布格局来看(图10),1950—1960年,除了闽西的武平县和闽北的武夷山市,其余地区死亡人口全都小于5人,可认为是受灾程度较轻的年代。而到了1961—1970年,全省年代际死亡人口出现明显的东西分异,闽东整体上仍然小于5人,而闽西则几乎全部处于5到15人之间,值得注意的是,全省灾情最重的是福州的闽侯县,超过15人,是灾情变化最大的地区。1971—1980年死亡人口的空间范围集中在闽西南地区,但区域内部分布不均,灾情轻的5~10人,灾情重的如安溪县和平和县均达到20人以上。闽北地区和闽侯县灾情减轻,死亡人口小于5人。1981—1990年,年代际死亡人口空间分布较为破碎,最严重的上杭县、邵武县和建阳区均达到20人以上。整体上闽北地区受灾较为集中。1991—2000年,年代际死亡人口的空间分布仍然比较均匀,没有出现受灾十分集中的区域。但整体上灾情相较1981—1990年有加重的趋势。总体来看,1950—2000年,死亡人口较严重的区域为闽北的南平市以及闽西龙岩西部的部分县市,东部沿海地区因灾死亡人口较少。

注:a.1950—1960年;b.1961—1970年;c.1971—1980年;d.1981—1990年;e.1991—2000年;f.1950—2000年图10 1950—2000福建省年代际死亡人口空间分布Figure 10 The spatial characteristics of decadal death population of rainstorm disaster in Fujian Province from 1950 to 2000

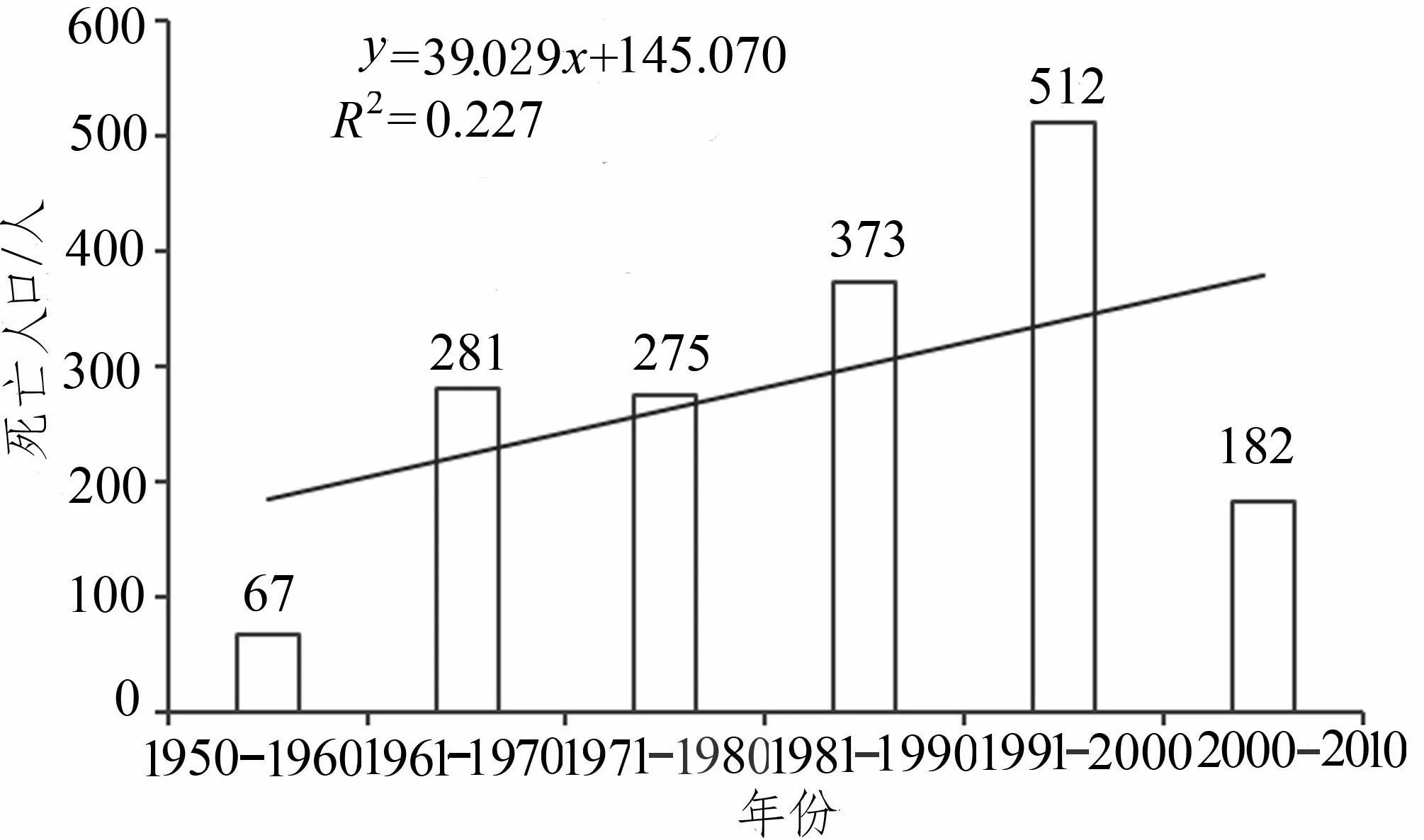

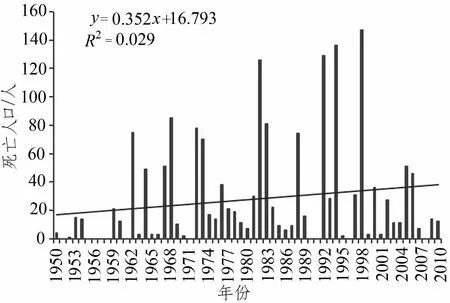

从趋势上看,1950—2000年间(图11),年代际死亡人口呈现均匀的速率上升,且斜率较大,每10年约增加98人。说明年代际因灾死亡人口正在以较快的速度逐年代增加。且其决定系数为0.914,说明该回归直线对观测值的拟合程度较好。相较之下,年际死亡人口波动很大(图12),但可以明显看出以大约6年为一个变化周期,整体呈上升趋势。由于峰值变大,使得相邻年份之间差距增大的几率增加。其拟合程度相比于年代际死亡人口较不理想,决定系数只有0.107。

图 11 1950—2000年福建省暴雨灾害死亡人口年代际特征 Figure 11 The decadal death population of rainstorm disaster in Fujian Province from 1950 to 2000

图 12 1950—2000福建省暴雨灾害死亡人口年际特征Figure 12 The annual death population of rainstorm disaster in Fujian Province from 1950 to 2000

2.3 暴雨灾害农田损失空间变化

由图13可知,农田淹没面积从1950年开始不断增加。1950—1960年,除了邵武市,其余地区农田淹没面积全部小于6 667 hm2。而到了1961—1970年,大于6 667 hm2的地区开始显著增加,增加的区域主要集中在闽西、闽西北以及闽东的福州地区,其中灾情最严重的是浦城县和闽侯县。到了1971—1980年,农田淹没面积在空间分布上有所减少,主要集中在南平的部分县市。闽西地区除了宁化县全都小于6 667 hm2,灾情最严重的是闽南的漳浦县。1981—1990年,农田淹没面积的空间分布迅速扩大,整体上北部较南部严重。整个福建北部有将近一半地区的农田淹没面积超过20 000 hm2,其余地区亦不小于13 333 hm2,全省受灾最严重的地区出现在闽西北的建宁县。而南部地区有一半以上的地区农田淹没面积小于6 667 hm2。值得注意的是,漳浦县依然是南部受灾最为严重的地区,超过20 000 hm2,与闽北的许多地区情况相当。1991—2000年,空间分布发生较大的变化。受灾中心从西北向东南转移,福州和泉州成为灾情最严重的地区,南平的建瓯市以及三明的永安市受灾程度相当,均超过33 333 hm2。闽北和闽南地区次之,均在26 667 hm2以上,全省没有任何地区小于6 667 hm2。

综合1950—2000年来看,整个闽北地区灾情严重,有将近一半的地区农田淹没面积大于66 667 hm2,其余县市亦不小于56 667 hm2。而在其东部的宁德市灾情却是全省最轻,最严重的县市不超过46 667 hm2,低于闽北的最小值。除了闽北地区,闽东的福州、闽侯县,闽西的永安县以及闽南的漳浦县,灾情之重亦在全省最前列,均大于66 667 hm2。除了漳浦县、诏安县以及泉州东南部,可以认为闽南地区受灾程度较轻,仅次于宁德地区。闽西地区与福州地区受灾情况相当,除了永安、闽侯和福州市区,农田淹没面积均介于36 666~66 667 hm2之间。

注:a.1950—1960年;b.1961—1970年;c.1971—1980年;d.1981—1990年;e.1991—2000年;f.1950—2000年。图 13 1995—2000福建省年代际暴雨灾害农田淹没面积空间分布Figure 13 The spatial characteristics of decadal farmland inundated area of rainstorm disaster in Fujian Province from 1950 to 2000

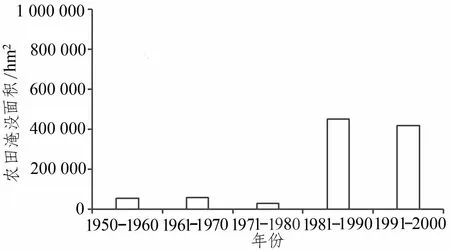

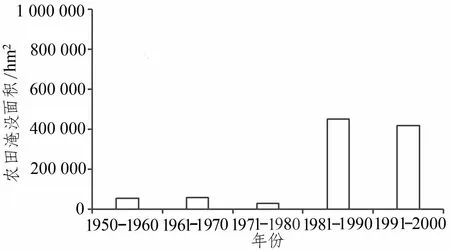

从趋势上看(图14~15),年代际农田淹没面积虽有波动,但整体上呈上升趋势,且斜率较大,每10年平均增加407 057 hm2的农田淹没面积。其决定系数为0.746,说明拟合程度较好。年际变化虽然整体亦呈上升趋势,但波动较大,可以看出年际变化的周期有明显的缩小趋势,即相邻年份之间出现巨大变化的几率增加。由于峰值出现不断增大的趋势,年际变化也会越来越明显。尤其是1987年之后,变化的幅度变得更加剧烈。不足的是该决定系数只有0.200,拟合程度较差。

图 14 1950—2000年福建省暴雨灾害农田淹没面积年代际特征 Figure 14 The decadal farmland inundated area of rainstorm disaster in Fujian Province from 1950 to 2000

图 15 1950—2000年福建省暴雨农田淹没面积年际特征Figure 15 The annual farmland inundated area of rainstorm disaster in Fujian Province from 1950 to 2000

3 讨论

年代际死亡人口逐年增多,这可能与福建省暴雨量的增加有关[23]。年代际死亡人口的重灾区具有空间转移特征。在空间分布上,先是无明显聚集分布的重灾区,1961—1990年间闽北和闽西分别成为受灾严重的区域,之后又表现为无明显聚集分布的重灾区。除了暴雨量的主导作用,还可能与闽东南地区经济相对发达[24],人口增长速度快有关,而闽西闽北的人口密度相对下降。总体上闽北和闽西灾情仍然较为严重。除此之外,地形地貌是影响灾情严重程度的重要因素。

农田淹没面积逐年增多,且增加的速率亦逐年增大,重灾区集中在闽北南平的部分县市。主要原因可能是武夷山脉对来自太平洋暖湿气流的抬升作用对暴雨的加强,且该地区以山地地形为主[15],土壤以红壤和黄壤为主,透水和保水能力差,加之森林砍伐过度导致水土流失日益严重[25]。同时,由于闽北地区经济条件较为落后,防灾水平低[16],在暴雨强度同样的情况下,可能加重灾情。

城市化进程带来了土地利用类型的变化,导致下垫面硬化、不透水面积增加,从而加重了排涝压力[26],主要体现在城市内涝频次逐年增加。定量化分析人类活动对暴雨灾情的影响,还有待进一步研究。

4 结论

本研究系统地整理了福建省68个县级地区(不含市辖区)1950—2000年暴雨灾害主要灾情指标以及暴雨数据,通过分析得出如下结论。

1)暴雨灾害是福建省的主要气象灾害之一,给福建省的社会经济发展以及人员安全带来巨大的影响。暴雨灾害的主要特点表现为年代际死亡人口呈匀速上升趋势,而年际死亡人口则约以6年为一个周期呈波动上升趋势。年代际农田淹没面积呈加速上升趋势,年际农田淹没面积呈周期性上升趋势,且其周期有逐年缩短的趋势,约从9年一个周期缩短到6年一个周期。

2)从时间变化来看,暴雨灾害频次主要出现在3—7月,死亡人口主要出现在4—7月,农田淹没面积主要出现在3—7月。其中,灾情最严重的时间段均出现在5—6月,占全年2/3以上。5月份的暴雨灾害灾情总体变化趋势均为先增加后减少,而6月份总体趋势均为先增加后减小然后再增加。

3)从区域分布来看,在死亡人口方面,重灾区集中于闽北南平和闽西龙岩。农田淹没面积有逐渐扩大的趋势,闽北的南平灾情最重,灾情同样严重的有闽西的尤溪县、闽南的漳浦县以及闽东的福州市和闽侯县。