组织污名对企业国际化绩效的影响

杜晓君, 张宁宁

(1. 东北大学 工商管理学院,辽宁 沈阳 110169;2. 山东大学 经济学院,山东 济南 250100)

一、 引 言

对外直接投资是中国企业进入国际市场,获取战略资产,提升国际竞争力的关键战略。随着中国企业对外直接投资规模的扩大,“中国威胁论”“中国扩张论”成为东道国重要的政治议题,由此导致中国企业对外直接投资被负面评价或被污名化(Sutton和Callahan,1987)。

中国企业在海外开展对外直接投资时,每一个阶段都有可能因为被社会受众所给予的负面评价、刻板印象或歧视而染上组织污名(organizationl stigma),这会对跨国企业在东道国获取资源、市场及技术,以及提升企业国际化绩效等产生影响。因此,研究组织污名对企业国际化绩效的影响非常有必要。然而,由于组织污名理论在我国发展还不够成熟,当前对组织污名与绩效展开的研究比较匮乏,且基本为定性研究,缺乏深入、系统的定量研究。但目前有关企业国际化绩效的已有研究颇多,且大多是基于不同理论视角下对国际化绩效的影响因素而展开分析,如Hennart等(2002)基于外来者劣势理论视角,通过详细调查32家日本制造业退出美国市场的原因发现,其中有13家是因为外来者劣势造成企业内部与外部混乱受挫,显著地负向影响企业绩效从而退出美国市场;黄中伟等(2010)和姜海燕(2013)基于社会网络理论视角,认为社会网络关系是跨国企业在东道国获取市场资源和合法性的重要渠道,必须广泛利用以弥补信息和成本等方面的劣势,进而促进企业国际化绩效的提升;Kim等(2012)和康青松(2015)基于组织学习理论视角,得出跨国企业进入海外市场后通过组织学习可以获取相关知识并积累经验,有助于对外投资进程中绩效的提升;Collins和Montgomery(1995)、Alvaro等(2007)基于资源基础观理论视角,认为跨国企业海外市场经营中国际化绩效的获取,除具备准确的市场定位和完善的企业战略外,还应拥有一系列具有竞争优势的资源。梳理已有研究发现,尽管已有有关企业国际化绩效影响因素的研究已比较丰富,但是从组织污名理论视角出发,以新兴经济体国家企业为研究样本对国际化绩效影响因素的研究尚属空白。本文针对东道国利益相关者对新兴经济体国家企业“想当然的、污名化的刻板印象”这一现象(魏江和杨洋,2018),基于组织污名理论,探究组织污名是否影响企业国际化绩效,以及地理距离、文化交流和政治关联对调节组织污名与企业国际化绩效之间关系的作用方向和强度,并进行实证检验。最后,根据实证结果为中国企业如何规避或弱化组织污名以更好地进行对外直接投资区位选择及国际化经营提供对策建议。

本文的贡献主要体现在以下两个方面:一方面,基于组织污名理论给出了影响企业国际化绩效影响因素的新的解释视角。已有有关企业国际化绩效的相关研究大多从外来者劣势理论、制度理论、社会网络理论等角度进行阐述,但是忽略了新兴经济体国家企业进入到东道国时面临被“想当然、污名化的刻板印象”的广泛现象,本文对中国企业在开展国际化经营时易被污名化的现象进行了探究式的研究。另一方面,尝试性的寻找组织污名的代理变量和情境变量,增强了已有研究的情境性和解释力。已有研究大多以发达国家为研究样本,但考虑到国家体制、文化等方面的差异性,本文以新兴经济体国家上市企业为研究样本,并通过检验组织污名与地理距离、文化交流和政治关联这三个调节变量的交互效应,以此来探究不同情境因素下组织污名对企业国际化绩效的影响,为阐释中国企业对外直接投资中组织污名的影响提供了初步见解。

二、 理论基础与研究假说

组织污名是社会对组织的一种负面评价、刻板印象或歧视。污名这一概念是经美国著名社会学家Goffman(1963)首次提出,后由Sutton和Callahan(1987)将其延伸到组织层面,并将组织污名定义为社会大众对组织属性的一种深度质疑,以及基于此质疑下而对组织做出负面评价。国内学者张斌等(2013)基于越轨社会学贴标签理论,认为组织污名是社会对组织的一种消极社会评价,当组织行为不当以至于超越某种规范或价值观时,便会很容易导致组织污名的产生。本文基于已有研究基础将组织污名拓展至贸易投资领域,并将其定义为:当特定利益相关者发现或感知到组织与其自身价值观或规范明显不一致时,而对组织采取消极评价或标签化的一种负面归属过程,即组织污名是利益相关者对组织的一种负面评价、刻板印象或歧视。

任何企业在任何阶段都有可能因为被社会受众所给予的负面评价而染上组织污名,面临被污名化的风险(Hudson,2008)。中国企业进入到东道国的时候,由于双边制度差异和信息缺失的存在,会使得东道国利益相关者对中国企业组织身份核心属性缺乏正确的认知与判断,进而对中国企业组织身份核心属性存在刻板印象、偏见或歧视(任兵和郑莹,2012;Asmussen和Goerzen,2013),进而遭受组织污名。这种组织污名突出表现为三个维度:不公平竞争、侵犯知识产权、企业行为具有“政治目的”。具体看来,中国企业去东道国开展对外直接投资时,会面临由于制度差异和信息缺失而导致的组织污名化风险,突出表现为东道国国家在WTO规则下以保护本国市场免受危害与损失而频繁滥用反倾销、反补贴等贸易保护措施。

(一)组织污名对企业国际化绩效的影响

组织污名会导致跨国企业合法性缺失,进而影响企业国际化绩效。具体看来:一方面,组织污名的存在,会造成跨国企业在东道国面临规制、规范合法性缺失。作为“外来者”的跨国企业在进入不熟悉的“异乡”东道国市场时,通常难以符合或满足东道国政府或行业的进入门槛(Edman,2016)。并且,由于法律完善程度和价值意识形态的不同,西方发达国家政府等利益相关者在面对来自新兴经济体跨国企业的对外直接投资时,往往会带有偏见或歧视(Prusa和Susan,2002)。而组织污名的存在,会使这种歧视性行为更为严重(宋利芳,2012)。比如,发达国家政府等利益相关者会通过制定诸如反垄断法等严格的法律制度,使“外来者”跨国企业在东道国面临规制合法性缺失。同时,遭受组织污名的跨国企业因其行为而难以赢得东道国社会受众的信任与认可(Elsbach和Bhattacharya,2001),从而很难与东道国己有的价值观和道德规范相融合,再加上规范合法性自身的隐蔽性,使得成长于母国的跨国企业很难清晰明确地感知东道国社会规范(Pogrebnyakov和Maitland,2011),致使跨国企业在东道国也面临规范合法性缺失。另一方面,组织污名的存在,也会导致跨国企业在东道国面临认知合法性的缺失。认知合法性侧重于“被人们所理解和接受”,是一种结构化的信念机制(Lilach,2008)。遭受组织污名的跨国企业,难以被东道国利益相关者正确的熟知与了解,更难以同东道国社会受众的认知观念相一致,进而面临认知合法性缺失。

这三种不同层次的合法性缺失,会通过阻碍跨国企业在东道国市场资源获取、降低利益相关者信任度两方面来影响跨国企业的异国经营成本,从而对企业国际化绩效产生影响。具体来看:一方面,规制与规范合法性的缺失,会对跨国企业在东道国市场中资源的获取产生阻碍作用,进而导致企业关系成本的提升。缺失规制与规范合法性的跨国企业,其在行为上很难同东道国利益相关者保持一致(杜晓君等,2014),而对于东道国利益相关者来说,其更愿意与那些同自身规制与规范保持一致的企业合作并提供相应资源(Parsons,1960)。所以,规制、规范合法性的缺失对跨国企业来说会在一定程度上抑制其在东道国市场中的资源获取(Kostova和Zaheer,1999;Prusa和Susan,2002)。而跨国企业为克服因合法性缺失而带来的资源获取障碍,则需要支付较高的成本来了解或熟知东道国既有的社会规范与惯例。另一方面,认知合法性的缺失,会导致跨国企业面临信任危机以及歧视成本的增加。跨国企业一旦认知合法性缺失,就会更难以获得东道国利益相关者的认可与支持,并容易遭受信任危机(曾楚红等,2008)。而这种可信度的缺失会引起东道国利益相关者对跨国企业的偏见与歧视,具体看来这些偏见与歧视可能体现在政治或民族中心主义等方面,如东道国政府出于政治目的而对跨国企业设定更高的市场进入标准、消费者因爱国主义和刻板印象等情绪排斥和拒绝跨国企业产品等(Bhanji和Oxley,2013;杜晓君等,2014),影响跨国企业投资经营。跨国企业为改变利益相关者对自身的这一歧视态度,需要不断支付额外的成本对自身企业形象及产品进行积极地信号显示,这一过程增加了企业的经营成本与难度,进而影响企业国际化绩效(曾楚红等,2008;黄韫慧和施俊琦,2011)。综上可见,组织污名会导致跨国企业在东道国面临合法性缺失,不利于跨国企业在东道国市场中获取资源并使得经营成本提升,进而对企业国际化绩效造成负面影响。因此,本文提出假设:

假设1:组织污名对企业国际化绩效产生显著的负向影响。

(二)地理距离的调节作用

地理距离是信息不对称的主要来源,地理距离越大,跨国企业与东道国之间的信息缺失程度就越大(Ragozzino,2009;杜晓君和万丽霞,2012)。信息缺失的存在,会使东道国利益相关者在面对具有“外来者”身份的跨国企业时存在认知缺陷,面临认知成本的增加,而如果认知成本过高,东道国利益相关者可能会更倾向于利用来源国形象等群体化评价来简化其对跨国企业的认知与识别,进而影响跨国企业合法性的获取(Ragozzino,2009)。具体来看:一方面,地理距离会导致东道国利益相关者信息搜寻成本、沟通成本、谈判成本以及市场信息交换成本等各类成本的增加,影响认知效率。相较于本土化企业,东道国利益相关者对具有“外来人”身份的跨国企业的相关信息缺乏了解,这需要东道国利益相关者花费一定的时间与精力去了解跨国企业,搜集有关跨国企业的相关信息,进而更好地开展双边间投资合作(Ragozzino,2009)。而地理距离的增加会带来东道国利益相关者在信息搜寻、沟通交流等方面认知成本的增加,并难以就相关问题同跨国企业立刻取得联系及迅速解决,进而影响东道国利益相关者的认知效率。另一方面,地理距离越大,东道国利益相关者越难以获取跨国企业的隐性信息,例如跨国企业的目标、期望、愿景等(Chakrabarti和Mitchell,2013),会面临更高的认知成本。通常情况下,跨国企业的隐性信息很难进行跨距离传播(Knoben和Oerlemans,2006),所以东道国利益相关者为了解跨国企业会面临较高的认知成本。而如果认知成本过高,则会导致东道国利益相关者倾向于依赖跨国企业固有的来源国形象、企业声誉、组织身份等刻板印象进行替代识别与判断(任兵和郑莹,2012;Andéhn等,2016),这使得跨国企业难以获得东道国利益相关者正确的认知与判断(Chattalas等,2008;Suh等,2016),面临合法性缺失,进而负面影响企业国际化绩效。综合看来,地理距离越大,东道国利益相关者对跨国企业的信息认知成本就越高,这会使得东道国利益相关者越倾向于依赖跨国企业来源国效应等刻板印象来简化其对跨国企业的认知,而发展中国家的来源国效应通常具有负面效应(de Beule等,2014),容易遭受来源国歧视与不公平对待(Brodie和Benson-Rea,2016),从而导致跨国企业面临合法性缺失,进而负面影响企业国际化绩效。为此,本文提出假设:

假设2:地理距离越大,越能增强组织污名对企业国际化绩效的负向影响。

(三)文化交流的调节作用

文化交流会弱化跨国企业与东道国之间的信息不对称。文化交流的存在会使跨国企业更易于被东道国利益相关者所熟知或所了解,易于被正确认知并获得支持,进而有利于合法性的获取与提升。已有研究得出,社会受众对其他国家文化熟悉度和适应度会随着两国间的文化交流的增加而提高(Brown,2008),进而对外来企业的行为、品牌形象及来源国形象等产生正确的认知与判断(Balabanis和Diamantopoulos,2008;Moeller等,2013)。具体看来,一方面,国家政府组织层面的文化交流有利于促进积极正确的来源国形象的树立与显示,从而不断获取正确的认知与判断,提高跨国企业在东道国的合法性(杜晓君等,2014)。这是因为政府官员层面的这种文化交流能够促进彼此间在规范、价值观层面上更加的深入沟通、信任或融合,与此同时会使得东道国利益相关者对跨国企业来源国的信任度和亲和力也会逐渐增强,并在认知和行为上不断改变对其固有的刻板印象与偏见,在不断加强双边经贸合作与交流的同时有利于跨国企业在东道国合法性的获取与提高(唐虹,2009)。另一方面,非国家政府组织层面的文化交流加强了双边间的信息沟通与正确认知,可以降低跨国企业与东道国利益相关者之间固有的不熟悉与偏见,有助于双边社会受众在不同价值观念和认知观念上的相互沟通、理解与认可(唐虹,2009),进而促进跨国企业在东道国认知合法性的提升。总体看来,这是因为随着文化交流的不断深入,东道国与跨国企业彼此间的信息缺失程度会逐渐减弱,而双边间的熟悉度与认知度会不断加深,这会使得东道国利益相关者逐渐改变其内心深处对跨国企业固有的刻板印象与偏见,并重新客观审视或认知跨国企业在东道国的投资行为,进而对其不断认可与信任,从而可能促使跨国企业在东道国合法性的提升,进而降低组织污名对企业国际化绩效的负面影响。为此,本文提出假设:

假设3:文化交流的强度越大,越能减弱组织污名对企业国际化绩效的负向影响。

(四)政治关联的调节作用

跨国企业与东道国利益相关者在信息不对称的情形下,政治关联可能是一种负向的信息资本(邓新明等,2014;闫雪琴和孙晓杰,2016)。在对外直接投资过程中,拥有政治关联关系的跨国企业可能会因这些“政治烙印”“母国印记”而遭受到东道国利益相关者的怀疑、歧视、抵制或误解,而双边间的信息不对称或信息缺失更易造成东道国利益相关者对跨国企业产生这种认知扭曲与认知误解,面临被污名化的风险,进而影响跨国企业在东道国合法性的获取(邓新明等,2014;杜晓君等,2015)。具体看来:一方面,具有政治关联性的跨国企业更容易引起东道国利益相关者的怀疑与警惕,容易遭受不公平对待或歧视,不利于跨国企业在东道国合法性的获取。这是因为基于信息缺失的现实条件下,东道国利益相关者往往会将具有政治关联性的跨国企业负面标签化,比如将其贴上“追求政治目的”“受政府控制”“具有本质缺陷”等标签,并对其采取不信任或歧视态度。此外,基于对国家战略、资源和技术安全等方面的考虑,具有政治关联性的跨国企业更容易遭受东道国政府不公平、不利的对待,比如:更为严格的关税审查、更高地进入壁垒限制等,进而不利于跨国企业在东道国规制规范合法性的获取(Meyer等,2014)。另一方面,组织身份中的政治关联性,使跨国企业在东道国难以获得组织认同,面临合法性缺失。政治关联性的存在,会使跨国企业更易遭受东道国利益相关者的怀疑与否定(Tracey和Phillips,2016),面临组织身份被污名化的风险,进而难以改变利益相关者对跨国企业固有的刻板印象与偏见,面临认知合法性的缺失,影响跨国企业经营与绩效提升。所以,政治关联的存在使得跨国企业在东道国经营时更容易遭受到利益相关者的负面评价与歧视,难以获得利益相关者对其组织身份的认同与认可,容易遭受污名化风险,进而不利于跨国企业在东道国合法性的获取,影响绩效提升。为此,本文提出假设:

假设4:政治关联的存在,增强了组织污名对企业国际化绩效的负向影响。

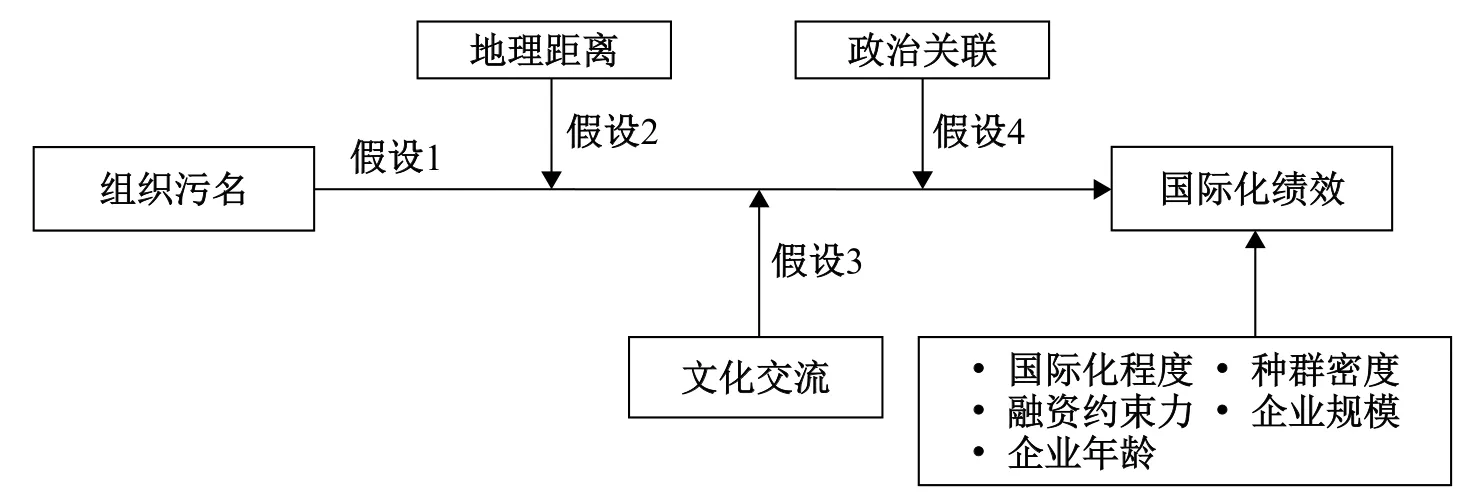

根据前述理论分析,本文构建组织污名与企业国际化绩效之间关系的理论模型,如图1所示。

图1 组织污名对企业国际化绩效影响的理论模型

三、 研究设计

(一)样本与数据

本文在进行样本选取时主要基于以下几个原则:(1)基于数据的可获得性、准确性以及上市公司信息披露的完整性等原则,本文选取在沪深两市A股主板的上市企业为研究对象;(2)跨国企业去东道国的对外直接投资指的是企业从开始披露年报以来首次去特定东道国的投资行为,并以此来统计其国际化绩效;(3)由于数据的可获取性及获取难易程度,本文中欧盟作为一个整体出现,相关数据均采用欧盟这一整体来统计而非单个成员国;(4)计算企业对外投资的国际化程度时,港澳台地区不计算入内;(5)剔除那些财务信息披露不完整、子公司信息披露不完整以及企业性质无法判定的企业。结合近年来我国企业境外投资的发展趋势和样本数据的可获取性,本文选择2006—2012年期间开展对外直接投资的中国上市企业为研究样本。并基于以上样本筛选原则,通过在Wind数据库、同花顺数据库、中国咨询行上市公司文献库、上海证券交易所、深圳证券交易所网站,搜索或查阅有关海外子公司数量、企业性质、对外直接投资数额等公告或信息,经过多方数据匹配并基于以上原则进行手工筛选,在剔除部分关键变量数据缺失的样本后最终得到97个有效样本,并以此来展开本文研究。

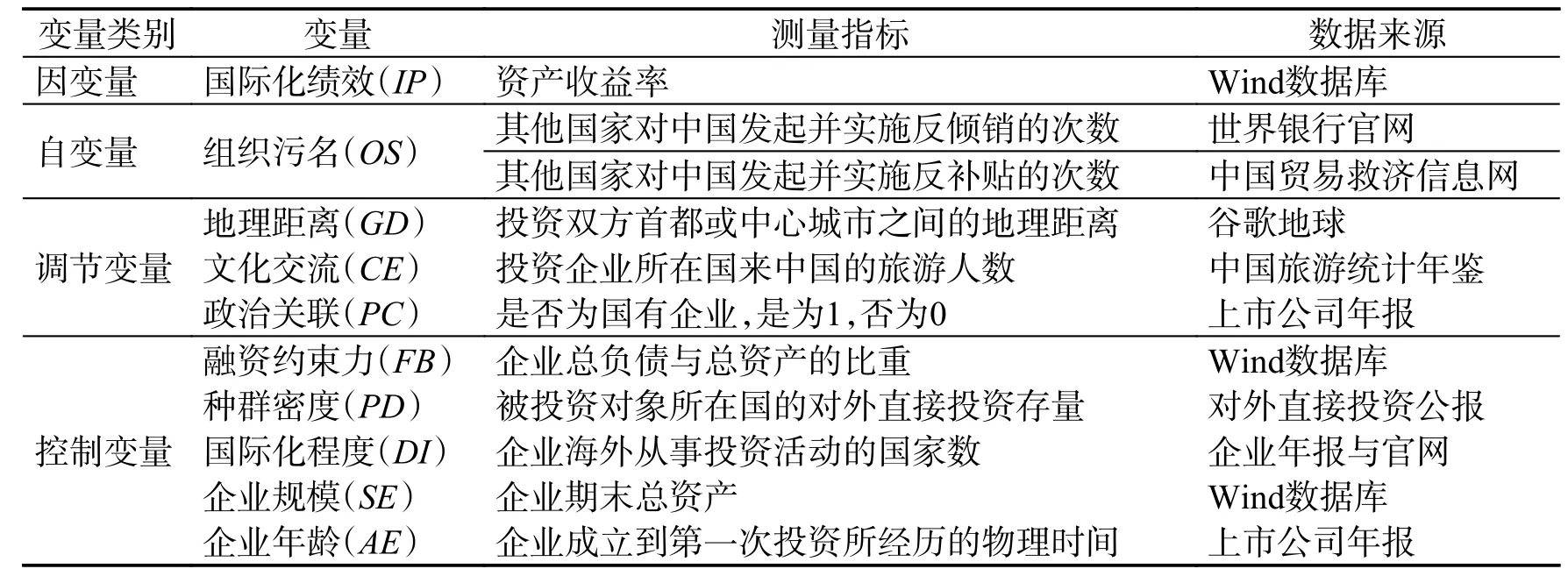

(二)变量与指标设计

1. 因变量

企业国际化绩效(internationalization performance),是指企业在开展对外直接投资过程中所获得的投资绩效。本文选用资产收益率(ROA)来表示企业国际化绩效,即企业净利润与资产总额的比重。ROA作为企业一项盈利能力指标,在探究国际化与绩效关系的研究中已被国内外学者广泛的选取与应用(Contractor等,2003;薛有志和周杰,2007;陈立敏,2014;陈岩等,2014)。本文借鉴已有学者的指标测度方法,选取ROA指标来表示企业国际化绩效。由于绩效的衡量需要一定的观察期,存在滞后性,故本文衡量绩效的时间窗为两年,即以企业首次去东道国开展对外直接投资完成后2年的ROA来衡量企业国际化绩效。

2. 自变量

本文鉴于反倾销与反补贴的定义、来源及影响,尝试将中国企业在开展海外直接投资时被各个国家实施调查终裁的反倾销与反补贴次数作为组织污名的代理变量,即用各个国家历年对中国发起并实施的反倾销次数与反补贴次数之和的均值来具体量化组织污名。

3. 调节变量

(1)地理距离(geographical distance)

地理距离是信息不对称的主要来源,东道国与跨国企业之间的地理距离越大,两者之间的信息不对称程度就越大,跨国企业去东道国投资时所面临的信息搜集成本、经营成本、合法性缺失程度等就越大,影响企业跨国经营。关于地理距离的测量,本文主要参考Basu等(2011)学者的观点,即以北京与各东道国首都或中心城市之间的直线距离作为地理距离的测量指标。数据来源于谷歌地球。

(2)文化交流(cultural exchange)

通过文化交流,跨国企业与东道国可以加深彼此在价值观、道德规范等方面的了解。而多频次的文化交流会逐渐改变东道国利益相关者内心深处对跨国企业固有的刻板印象或偏见,并对跨国企业不断做出正确的认知与判断,这对跨国企业在东道国获取合法性、提升绩效等具有重要的战略意义。对于文化交流的测量,本文借鉴已有文献的观点,即以东道国所在国每年来中国的旅游人数来衡量文化交流(Ayyildiz和Cengiz,2007;杜晓君等,2014)。数据来源于《中国旅游统计年鉴》。

(3)政治关联(political connection)

根据相关分析发现,与政府有关联的跨国企业在去东道国开展对外直接投资时更易遭受东道国利益相关者的负面评价与歧视,且难以赢得利益相关者的认可与支持,不利于合法性的获取。对于政治关联的测量,本文以客观的、是否为国有控股这一虚拟变量作为政治关联的衡量标准,即如果上市企业为中央国有企业、地方国有企业或最大股东为政府部门,则认为该企业为国有企业,且赋值为1;否则为非国有企业,赋值为0。数据来源于上市公司企业年报、企业官网。

4. 控制变量

(1)国际化程度

企业国际化程度越大,代表企业国际化经验越丰富,越容易获取东道国利益相关者的认知与认可,进而越易于获取更多的资源与市场机会,从而促使企业获得更高的国际化绩效(Kim等,1993)。本文借鉴Dunning(1993)对企业国际化程度的测量,即以企业开展海外投资活动中的国家数作为衡量国际化程度的指标。数据来源于上市公司企业年报、企业官网。

(2)种群密度

种群密度是指母国公司在东道国已经存在的跨国公司的数量或者直接投资额(薛求知和李倩倩,2011)。在种群进化初期,来自同一母国的跨国企业在东道国集聚在一起,通过合作的方式更易获得东道国合法性;而当种群密度较高时,企业间为争夺市场资源而激烈竞争,此时企业获益可能性降低且面临更多劣势,难以获取合法性,影响绩效提升(Hannan和Freeman,1987)。本文根据周楠等(2009)的观点,以被投资对象所在国的对外直接投资存量作为其衡量指标。数据来源于对外直接投资公报。

(3)融资约束力

本文中的融资约束力用企业资产负债率来表示。资产负债率是评价企业负债水平的综合指标,代表企业盈利能力和融资能力,能够反映企业所有者权益与债权人权益间的比例关系,对企业绩效有一定的影响(熊建萍,2013)。本文对资产负债率的测量以企业期末总负债与总资产的比率来表示,数据来源于Wind数据库。

(4)企业规模

相比小型企业,规模大的企业可拥有的可支配资源会更多,在克服东道国各种不利因素方面更具优势,其分摊成本能力也会更强,更易在东道国市场获得更高的期望绩效或盈利(康青松,2015)。本文对企业规模的测量以企业期末资产总额的自然对数来表示,数据来源于上市公司企业年报和Wind数据库。

(5)企业年龄

经营期限较长的企业其经营经验相对较丰富,更易于与东道国利益相关者开展合作,具有较强的市场适应能力,在一定程度上会对绩效的提升产生影响。本文采用现实年份减去企业成立年份的方法来测量企业年龄,即指企业成立到首次去东道国投资所经历的物理时间,数据来源于上市公司年报。

为使上述表述更为清晰,本文使用的所有变量及其测量指标的具体说明见表1。

表1 变量及测量指标说明

四、 研究检验与结果分析

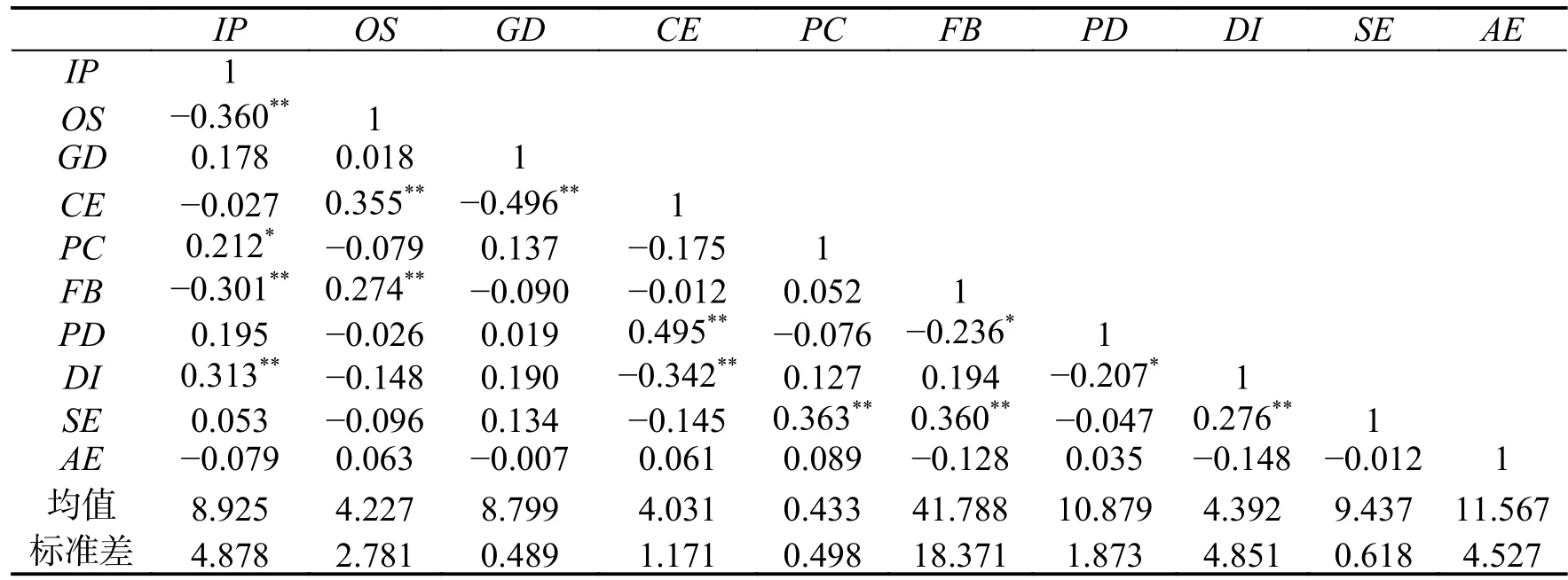

(一)变量的相关性分析

为更好地验证本文所提出的研究假设,本文对所有变量进行了皮尔逊相关性分析检验,具体检验结果如表2所示。其中,在数据处理方面,由于地理距离、文化交流、种群密度及企业规模所涉及的数据较大,本文对其均采用取对数处理,从而有助于降低异方差现象;在调节效应检验中对自变量、调节变量均采用中心化处理。通过表2相关分析结果可知,组织污名与企业国际化绩效的相关系数显著为负,说明跨国企业对外直接投资时所遭受的组织污名越大,企业海外经营中所获得国际化绩效就越低,假设1得到了初步验证。为了更好地进行进一步的研究,本文对所有的变量进行了方差膨胀因子(VIF)检验,发现所有变量的VIF均值在1.6左右,均小于临界值10,这表示研究结果受多重共线性影响的可能性很小。

表2 描述性统计和相关性检验结果

(二)回归结果分析

为进一步探讨变量间的作用程度及验证研究假设,本文通过构建相关估计模型并利用SPSS19.0统计软件对其进行多元线性回归分析,具体模型估计结果如表3所示。在表3中,模型1是基础模型,只引入了控制变量;模型2是在模型1的基础上将解释变量引入;模型3、模型4和模型5是分别来验证地理距离、文化交流和政治关联不同情境下组织污名对企业国际化绩效的影响。

由表3可知,首先,组织污名降低了企业国际化绩效。在模型1的基础上将组织污名引入模型2后,R2由0.282提高到0.322,组织污名显著为负,系数为-0.378,p<0.010,说明组织污名对企业国际化绩效产生显著负作用,假设1得到验证。这一结果表明,中国跨国企业在进行对外直接投资时面临组织污名的威胁,如何规避或者处理组织污名进而提高企业国际化绩效是我国跨国企业急需解决的问题之一。

其次,对于模型3、模型4和模型5,通过引入自变量同调节变量的交互项来分别检验地理距离、文化交流和政治关联对组织污名与企业国际化绩效关系的调节作用。具体结果由表3可知:(1)在模型3中组织污名与地理距离的交互项系数为-0.772,且调节效应在p<0.100水平下显著,R2从0.322变为0.351。这说明地理距离强化了组织污名与企业国际化绩效之间的负相关关系,即地理距离越大,东道国利益相关者所面临的认知成本就越高,就越倾向于利用来源国形象等刻板印象对跨国企业进行替代认知与识别,从而导致跨国企业在东道国难以获取合法性,不利于绩效提升。因此,假设2得到了验证。(2)在模型4中,组织污名与文化交流的交互相对组织污名与企业国际化绩效之间的关系有显著的正向调节作用,其交互项系数为0.536,且在p<0.010水平下显著,R2从0.322变为0.426。这说明文化交流弱化了组织污名对企业国际化绩效的负向作用,即文化交流越大,东道国利益相关者越能够对跨国企业进行正确的认知与判断,进而有利于改变其内心深处对跨国企业固有的负面评价与歧视,从而有利于合法性的获取,促进企业国际化绩效提升。因此,假设3得到验证。(3)在模型5中,组织污名与政治关联的交互项对组织污名与企业国际化绩效之间的关系起到了显著的强化调节作用,其交互项系数为-0.903,且在p<0.010水平下显著,R2从0.322变为0.409。这说明政治关联增强了组织污名与企业国际化绩效之间的负效应,即相比较于非国有化企业,具有政治关联性的国有化企业去东道国对外直接投资时更容易受到利益相关者的怀疑、否定与歧视,难以获得组织身份的认同,进而遭受或面临合法性缺失,影响绩效提升,假设4也得到了验证。

表3 组织污名与企业国际化绩效间的回归分析

(三)稳健性检验

为考察和检验回归结果的可靠性,本文结合已有研究(薛有志和周杰,2007;Jiménez和Delgado-García,2012;陈立敏,2014;陈岩等,2014)选择净资产收益率(ROE)(税后利润/净资产)作为ROA的代理变量对假设1至假设4重新进行检验,检验结果如表4所示。由表4可知,该稳健性回归结果与表3回归结果基本一致,可见本文所得研究结论是比较稳健的。

表4 稳健性检验结果

五、 研究结论与管理启示

(一)研究结论

本文基于信息不对称理论和合法性理论,从组织污名研究视角出发,以2006—2012年期间首次去东道国开展对外直接投资的中国上市企业为研究样本,考察组织污名对企业国际化绩效的影响。并在发现组织污名对企业国际化绩效具有显著负向影响的基础上,进一步探讨地理距离、文化交流和政治关联3个情境因素对组织污名与企业国际化绩效之间关系的调节作用,得到以下研究结果:

1. 在国际化程度、种群密度、融资约束力、企业规模和企业年龄固定的情况下,组织污名对企业国际化绩效产生显著的负向影响,即跨国企业在对外直接投资过程中所遭受的组织污名越大,企业国际化绩效就越低。究其原因,这是因为组织污名会导致跨国企业在东道国开展对外直接投资时面临合法性缺失,不利于企业国际化绩效的提升。

2. 地理距离强化了组织污名对企业国际化绩效的负向影响。跨国企业与东道国之间的地理距离越远,双边间的信息缺失程度就越大,东道国利益相关者所面临的认知缺失和认知成本就会越高,这时东道国利益相关者越倾向于依赖跨国企业的来源国形象、企业声誉等刻板印象或外部因素对其组织身份进行识别与判断,此时跨国企业面临被污名化风险就越大,进而难以在东道国获取合法性,造成绩效降低。

3. 文化交流能够显著地弱化组织污名与企业国际化绩效之间的负相关关系。随着跨国企业与东道国双边间的文化交流强度的逐渐增大,东道国利益相关者对跨国企业或其产品的了解度和熟悉度就会逐渐加深,并在此基础上能够以一种更加客观、公正、合理的态度来对跨国企业或其产品进行识别与判断,这时跨国企业面临污名化的风险就会降低,这有利于跨国企业在东道国合法性的获取,进而促进中国企业在东道国绩效的提升。

4. 政治关联能够强化组织污名与企业国际化绩效之间的负相关关系。与非国有企业相比,国有化企业在去东道国开展对外直接投资时更容易遭受组织污名的困扰。这是因为,国有化企业自身所具有的这种“母国印记”或“天然烙印”使其更容易遭受东道国利益相关者的歧视与否定,更易造成东道国利益相关者的认知扭曲,进而难以获得组织身份的认同与认可,同非国有化企业相比会面临更大程度的合法性缺失,严重负面影响企业国际化绩效的提升。

(二)管理启示

根据以上研究发现,本文从信号显示、双边文化交流、组织身份转变等角度给出降低跨国企业组织污名、促进其国际化绩效的管理启示。

1. 中国企业进入地理距离较远东道国区位时,应积极利用信号显示机制克服组织污名。通过信号显示活动向外界释放组织身份的信息,以此来降低或弱化东道国利益相关者对跨国企业负面的来源国形象、刻板印象与偏见,以便东道国利益相关者对中国企业具有一个真实、客观和理性的认知,进而规避或弱化组织污名。信号显示机制的优点是可信性高,因为企业荣誉、权威认证是东道国权威机构对中国企业高度认可的结果,能够为企业的身份声明进行“背书”。其一,中国企业可以通过在东道国积极获取荣誉的方式来显示组织身份、弱化污名。比如,中远连续多年被美国政府授予“创造就业奖”和“环境保护奖”,这些荣誉能够显示东道国“企业公民”身份。其二,中国企业也可以通过获取权威认证进行组织身份的显示。例如,通过获取权威的产品质量和安全认证显示“卓越”、“优质”等身份特征,增强企业可信度。其三,中国企业也可借助积极的大国形象、华人资本网络、官方网站等方式及时披露身份信息,提高企业的透明度和认知度(Lindorfer等,2016),以此来弱化或克服组织污名。

2. 中国企业在投资区位决策时,可以优先考虑与中国文化交流比较积极踊跃的东道国。这是因为由于双边间高频次的文化交流,这些东道国的利益相关者对中国企业及其国家形象、企业产品等均有了相对比较充分的认知与信任,有利于中国企业摆脱被污名化的风险与困扰,进而促进中国企业在东道国合法性的获取与绩效的提升。优先考虑同中国文化交流比较积极活跃的东道国开展区位投资,主要基于两点原因:其一,文化交流比较频繁的东道国,其利益相关者对整个中国的国家形象会产生积极的正面认知,所以当中国企业进入到东道国时,东道国利益相关者会利用积极地国家形象来对企业进行认知与判断,有助于中国企业规避污名化风险;其二,同中国文化交流比较活跃的东道国利益相关者,对中国企业的产品、企业的形象等均有了一定的认知,进而容易对中国企业形成正面的认知与认可,从而使得中国企业在东道国便于获取合法性。

3. 国有企业进入东道国时,可以利用组织身份转变机制克服组织污名。中国国有企业的海外直接投资在东道国频繁遭遇市场进入壁垒,如中海油并购优尼科失败,一个重要原因是国有企业标签常常包含“政府扶持”“追求政治目的”“非公平竞争”等含义,造成跨国企业面临组织身份合法性缺失。因此,国有企业可以通过组织身份变革的方式来获取东道国合法性,以此规避国有企业易被污名化的风险(杜晓君等,2015)。组织身份变革主要是跨国企业改变自我认知和行为的一种过程。具体看来:其一,国有企业需要及时采用真实的身份替换误解性身份,比如用“以营利为目的”替换“追求政治目的”,用“自主经营”替换“政府扶持”等,积极践行市场化经营模式,不断提高“企业公民”的突出性;其二,国有企业应不断提高企业透明度,及时披露企业的所有权结构信息,并与东道国利益相关者建立有效地沟通机制和信任机制,以期消除对组织身份的误解与曲解,获取东道国利益相关者正确的认知与认可,进而规避污名风险。

尽管本文尝试性解释了组织污名对企业国际化绩效的影响,丰富了国际化绩效影响因素的研究视角,但也存在一定的局限性。(1)有关组织污名的测量可能存在偏差。因为已有研究并未对组织污名进行测量,本文运用代理变量对其进行测量,难免可能会出现一定的偏差。针对这一问题,后续研究可以通过调研的方式,对组织污名的测量指标进行量表开发来展开进一步分析。比如:基于组织污名的三个反应维度,按照Churchill(1979)提出的量表开发范式,以开展对外直接投资的中国企业为调查对象,并基于中国企业开展对外直接投资情境下通过访谈和调查问卷,开发组织污名量表,以此来测量组织污名。(2)本文并未阐述中国企业克服组织污名的机制,尽管中国企业海外直接投资普遍面临着组织污名的困扰,但是仍然有一些企业在进入到东道国以后成功克服了组织污名,比如海尔、华为等(杜晓君等,2015)。为此,后续研究可以通过探索性案例研究,来解释和阐述不同企业克服组织污名的动态机制,为中国企业提供借鉴意义。(3)鉴于海外子公司绩效与其真实绩效具有较大偏离,本文利用投资主体母公司绩效来衡量国际化绩效,建议后续研究可以选用大样本调查问卷来具体测量海外子公司真实绩效。