中美贸易战:基于动态竞争的视角

陈明哲, 庞大龙

(1. 弗吉尼亚大学 达顿商学院,美国弗吉尼亚州 夏洛茨维尔市 22903;2. 西安交通大学 管理学院,陕西 西安 710049)

一、 引 言

2018年伊始的中美贸易战①本文综合考虑了中外媒体对此次中美贸易竞争的不同措辞和表述,这些表述包括贸易战(war)、争端(dispute)、摩擦(friction)、纷争(row)、冲突(conflicts)、张力(tensions)等。从内涵来看,“贸易争端”似乎是更为准确的翻译,然而,基于中美贸易争端与冲突影响范围之广、程度之深、时间之久,本文作者选择“贸易战”,而非其他相对保守和中性的名词。选择“贸易战”的翻译方式,同样揭示了一个事实:“战争”开始之后,“输赢”只是“美其名曰”的修辞与粉饰,没有一方会是真正的赢家。,由特朗普签署总统备忘录而非美国商务部牵头,已发展成为迄今史上规模最大的经济与商业竞争②信息来源:https://money.cnn.com/2018/07/06/news/economy/us-china-trade-war-tariffs/index.html。。中美双方的贸易竞争不仅给彼此造成剧烈冲击,而且广泛、深远地影响了全球经济与政治格局。洞悉中美贸易战的精微意涵,不仅对于中美双方的政策制定者、企业家迫在眉睫,也是普通民众理解关乎自身利益的国家命运进程之要务。

经济学分析在探究贸易战对于双方关税和经贸所带来的影响上提供了洞见(例如,Guo等,2018;Bouët和Laborde,2018;Li等,2018)。然而,贸易战双方在各个领域的你来我往、攻守交织,则彰显了竞争行动的动态本质。更明确地说,现有的经济学视角虽然针对关税壁垒和

作者注:谨以此文敬献给2018年12月于成都第九届动态竞争国际论坛的所有参与人员。特别感谢西南科技大学张华院长与何波教授,以及何教授所带领的学生志愿者团队。特别感谢陈建宏、陈天旭、丁诚、连婉茜、林豪杰、刘刚、刘星、魏立群和赵向阳给予本文初稿的宝贵意见。非关税壁垒(non-tariff barriers)进行了静态的量化建模分析(Li等,2018;Guo等,2018),但缺乏关于竞争行动本身及其动态性本质的深入理解。此外,经济学所强调的贸易战分析,也忽视了双方在关税和非关税领域的多领域竞争(如司法、科技、地缘政治甚至军事等方面)相互交织流动的多样性现实——在贸易战中,一方竞争者所发起的贸易制裁,另一方竞争者往往会在其他领域进行回应。动态性、多领域的复杂竞争现实,昭示出既有经济学视角下有关合作/非合作之博弈,以及以经济学范式为核心的静态性战略或竞争理论(如国家竞争优势理论与资源基础观等)的局限性(Porter,1990;Barney,1991;Bouët和Laborde,2018;Li等,2018)。

相对于经济学视角的研究,从某种程度来说,管理学者不仅关注贸易战带来的影响与结果,更关注竞争过程中双方的互动行为如何发生以及为何发生(Chen和Miller,2012)。萌生于西方管理学领域的动态竞争理论,就是以厂商竞争性行动的两两对偶作为分析单位,聚焦于解释和预测具体竞争行动的理论(Chen,1996;陈明哲,2009;Chen和Miller,2012)。相较于既有经济学的静态分析方式以及管理学领域的其他战略和竞争理论,动态竞争理论能够有效地审视竞争双方在行动层面你来我往、交错纵横的动态本质,并且专注于探问“什么是竞争”的根本问题(Chen,2016),审慎地将各种类型的竞争活动纳入研究和理论发展的考虑范畴(Chen,1996,2014)。因此,采用动态竞争的理论视角,有望为中美贸易战提供另一种反映内在机理且系统全面的解析。遗憾的是,既有动态竞争理论研究领域尚未关注更宏观的国家或政策层面。

基于动态竞争的理论视角,本文搜集并梳理了中美贸易战一系列事件过程中的竞争性行动①本文的一些素材取自第九届动态竞争国际论坛的相关内容。,理解双方在竞争过程中的行为特征和行动之间的关系,并针对中美贸易战的竞争现状提供规范性(normative)的理论反思。本文的理论贡献主要有以下三个方面:第一,通过分析中美贸易战双方的竞争性行为的类型、模式和具体过程,本文揭示了宏观层面的竞争性行为怎样发生,以及行为的特征和内涵,将动态竞争理论的应用范围延伸至宏观的情境中;第二,本文针对中美贸易战这一当下正在发生的现象进行探究,有助于还原管理学术“理论与实践合一”的“务实”特质(Chen,2018a,b;陈明哲,2018a,b),以及“广纳百川”(陈明哲,1997)的学术定位与使命。在更为宏大的层次,本文探究了动态竞争理论与管理学的实用性,展示了华夏文化的精髓,及其所启迪的动态竞争理论的“经天纬地”(《左传•昭公二十八年》)、“经世致用”(《明经世文编》)的务实性与学行合一的独特性,进一步澄清中国学者的担当与使命;第三,基于动态竞争视角,以当下的事件作为研究对象,促进了对国家间竞争行为模式的理解,揭示了零和竞争导向下的竞争性行动会带来何种后果和影响(Chen和Miller,2015)。相比于从产业经济的视角来研究国家竞争优势(Porter,1990),本文有助于推进行为视角下有关宏观竞争的研究。

二、 竞争性行动、中美贸易战与动态竞争理论

综合经济学、政治学、管理学领域的竞争相关理论(Porter,1980,1990;Chen,1996;Chen等,2007;De Graaff和Van Apeldoorn,2018;Heath和Thompson,2018),本文的分析基于一个基本前提假设,即中美贸易战在时间的纵向过程中可以被概念化为双方政府在多个领域所采取的一系列相互交替或连续的竞争性/合作性行动与回应(competitive-cooperative actions and responses)(Chen和MacMillan,1992;Gnyawali等,2006;Chen等,2007;Chen和Miller,2012;Yu和Cannella,2013;Gnyawali和Charleton,2018)。竞争性/合作性行动与回应是指可供观察的对象在时间和空间上具有明显边界的、影响对方利益的具体动作和行为(Chen和Miller,2015)。在这种意义上,理解中美贸易战的过程,关键在于理解中美双方政府及其主要领导在2018年3月①本文选择2018年3月作为中美贸易战分析的时间起点,原因是在这一时间节点上,美方元首近年来第一次签署备忘录,依据《1974年贸易法》第301条拟制裁中方多项商品,这一竞争性行动,根据中外利益相关方的反应,具有非常显著的关键性(criticality),为此本文选择这一时间节点作为分析的开端。以来的时间区间内的诸多行动。一些行动,如果仅从关税和贸易的视角来看,或许毫不相关,但在本文的分析范畴中,我们对其保持同样的警觉,使之成为被分析的对象;基于对分析单元和范畴的界定,本文所理解的中美贸易战本质并非贸易和关税领域的单纯经济行为,而是影响中美贸易数量和质量、更广泛的竞争性/合作性动作的全方位抗争。

具体而言,从2018年3月以来中美贸易竞争互动的现象来观察,一个重要的事实是,中美贸易双方互相制裁的形式远非局限于对出口产品征收关税等手段和表象(Li等,2018),而是包括各种形式的竞争性行动,例如法律控告②例如:孟晚舟被美控告,https://www.bbc.com/news/world-asia-china-46978631。、军事封锁③例如:美国制裁中央军委发展部,http://www.cankaoxiaoxi.com/society/20180921/2330276.shtml。、情报窃取④例如:美方指控中方对于知识产权的情报窃取,https://cn.nytimes.com/opinion/20170816/china-us-intellectual-property-trump/zhhant/dual/。、政治施压⑤例如:中美贸易摩擦:大豆、猪肉等农产品为何是特朗普的“七寸”,http://www.sohu.com/a/226791206_260616。等多种形式。在这个意义上,从以关税为中心的博弈视角,用量化建模来分析贸易争端的程度或/和影响,固然能够在某些特定的产业领域或区域范畴中给出一定的解释并计算贸易双方可能输赢的多少(Du等,2018;Li等,2018),但在理解贸易战整体的动态性、不确定性及影响上,却展示出两方面可供补充和提升之处。第一,关于竞争动态性分析的不足。例如,Li等(2018)采用非合作/合作纳什博弈均衡的静态模型,计算了在45%关税制裁水平下的中美贸易竞争对于双方社会福利、进出口等经济指标方面的影响;Bouët和Laborde(2018)采用博弈论的视角,使用静态的计算性一般均衡模型评估了美方与中方展开贸易战对双方多项宏观经济指标的负面影响;Guo等(2018)采用静态性的Eaton-Kortum一般均衡模型预测美方关税制裁对于中美双方各个工业领域经济指标的影响——这些经济博弈论视角下的中美贸易战研究,无一例外地显示甚至强调了分析的静态性;但这种静态性分析,对于更直观地理解竞争过程中的行为性因素却缺乏必要的洞见,更缺乏实务上的可操作性(孙黎和朱蓉,2018)。第二,对于竞争过程的连续性及其所涉及之多领域的整体性把握不足。观察上述经济学视角的研究,均仅聚焦于贸易战过程中关税和贸易的维度上,将其他方面或领域的竞争性行动排斥在外,因而无法提供关于竞争先后时序、甚至系列行动因果推断的理论洞见(如,一些关税领域的报复可能起源于非关税领域的“进攻”),缺乏能够同时容纳贸易性和非贸易性竞争行动的整合性理论框架(Chen,2014)。此外,在贸易战过程中关乎人性和人文的行为因素,例如精英阶层的网络关系与互动带来的影响方面,既有的政治经济学领域的研究也无法有效地界定和解释(De Graaff和Van Apeldoorn,2018)。事实上,一些贸易战中关键的政治人物的身份、角色以及个性特征(如特朗普作为美方精英阶层的代表,其一些民粹主义举措,如美国优先、修建边境墙⑥为什么特朗普可以轻易发动贸易战,https://cn.nytimes.com/usa/20160923/why-a-president-trump-could-start-a-trade-war-with-surprisingease/。及“推特治国”的特定行为方式),直接影响了中方对于美方竞争性行动的判断⑦金灿荣:中美关系与未来世界变局,https://www.youtube.com/watch?v=WUuMea1VsBk。;与此同时,中美贸易战的竞争性行动也延伸到了文化领域,如美国加大关闭孔子学院的力度等⑧美国继续关闭更多孔子学院:软实力变锐实力背后,https://www.bbc.com/zhongwen/simp/world-45237598。。这些关乎人性和人文的重要因素并未被、或许也很难被纳入经济学的量化分析之中。进一步而言,中美双方的交流和互动(横跨各个领域,不仅在经贸领域,甚至包括学术研究、教育交流)未来会如何发展,中美两强未来在全球会扮演何种角色,造成何种态势和影响,关乎此类重要议题的基于理论的预测,同样难以通过博弈论视角下的经济学指标分析得到较为全面的答案。此外,对这一划时代的重大议题,中国管理学者却在西方研究范式和思维的束缚甚至固化下,保持着几乎完全沉默的态度。无论如何,理解中美贸易战,确实需要整合关于竞争行为的相关理论,以及中国思想和华夏智慧的更多洞见。

动态竞争理论对于行动和行为导向的关注(Chen,2016),可为分析各种扑朔迷离的竞争性行动提供有力的基本信息和理论框架。动态竞争理论的体系和研究议题如图1所示①图1所示理论架构根据Chen和Miller (2012)的文献修改而成,关于动态竞争理论子领域1到子领域5具体的研究内容,可以参考陈明哲(2009)所著《动态竞争》一书以及Academy of Management Annals 2012年关于动态竞争的相关理论综述。。图示架构(framework)的实线部分(即研究子领域1至5)为动态竞争理论针对企业层面的竞争现象所取得的研究成果,主要包括竞争性互动、战略性竞争行为与组合、多市场与多业务竞争、整体性竞争者分析、竞争性感知5个子领域,这5个子领域所主要关注的结果变量,均为企业绩效(Chen和Miller,2012);图1中的虚线,则呈现了动态竞争理论在更为宏观的层面上有待探索的议题,也就是本文有关国家之间的动态竞争。依照研究层次,这一领域关注的结果变量是国家层面的综合绩效。综观动态竞争理论既有文献,关乎国家间竞争的相关研究仍然付之阙如。

图1 动态竞争的研究议题与理论体系

本文聚焦于探索中美贸易战这一现实案例中,国家间竞争性行动的领域、内容以及特征。为了从行动视角来分析中美贸易战,了解动态竞争理论的基本预设十分必要。综合而言,动态竞争理论的三大基本预设是动态性、聚焦于商业现实真实发生(而非理论假定推演出来)的竞争行为,以及相对性(relativity)(Chen和Miller,2012)。动态性是指将竞争的本质理解为一系列“行动—回应”的互动,每一个回应本身也是一种新的发动,往往会被进一步回应,以至形成双方一连串互动的过程。此种交互行动使得任一竞争行动所创造出来的优势是暂时而非持续性的,其产生的结果将会被下一阶段的回应抵消;聚焦真实行动,是指动态竞争理论分析竞争者的实际行为,而非仅仅通过分析静态的运营和财务统计数据来推断战略与竞争情形;相对性②关于动态竞争理论相对性(relativity)的进一步阐述,可以参阅Chen(2014)和Chen(2016)的文章。则是指,任何竞争性行动的考量都应该放在竞争对手所处的情境来评判,而非仅仅从自身的角度来思考。由动态竞争理论的三个基本预设可知,该视角针对中美贸易战动态的、不确定的、多领域(而非仅仅经济数字上)的竞争性行动具有极其适配的分析潜力。

尽管已经取得了丰富的研究成果(详见Chen和Miler,2012),动态竞争文献在国家或政府层面的分析仍然十分缺乏。事实上,竞争或对立不仅存在于企业层面,也广泛地渗透于社会及人类行为之中(Chen,2014;Chen和Miller,2015)。在国家层面,一些关键问题,如:不同国家/经济体之间在贸易领域内(间)如何竞争?这些竞争有哪些特征?何种因素影响其竞争动态性?如何理解国家竞争带给双方的机遇?这些关键问题,仍有待动态竞争理论提供更多的洞见。

三、 研究方法:一个试探性的质性分析

理解中美贸易战过程中双方竞争互动的特征、过程和机制,必须考虑竞争何以(how)展开以及前一时点的竞争行动为何(why)会导致后一时点的特定回应方式。为此,本文采用归纳性的案例研究,选择中美贸易战这一持续性事件作为理论抽样的个案(Eisenhardt,1989)。进一步来说,本文采用的是时间纵向上的过程性单案例设计(Siggelkow,2002),来进行归纳导向的质性数据分析。基于中外媒体提供的证据,本文借鉴质性分析方法(Miles和Huberman,1994)来分析中美相应的竞争性行动。本文的数据收集来源主要基于公开的媒体信息,同时结合了本文作者在第九届动态竞争国际论坛(成都)中的非结构化访谈内容。其中,公开信息来源主要来自以下几方面:(1)以英语为载体的美国政府部门和主流传统新闻媒体发布的讯息,包括美国商务部、司法部、《纽约时报》《华尔街日报》《华盛顿邮报》等;(2)以英语为载体、在线社交媒介发布的信息,如Twitter等;(3)以英语为载体的相关视频媒体的采访和报导;(4)中国政府和国有(背景)企业相关组织与部门等发布的新闻和公告信息,包括外交部、商务部,中央企业如中粮集团、中石油、中海油集团等;(5)中方多个主要新闻门户网站发布的信息;(6)中英文财经与政经分析报告等。本文尽量综合地考量同一行动的不同语言载体与不同出处的信息条目,以避免个别媒体因种种因素带来的个体性信息披露偏差,借此提升质性数据的可靠性(Gephart,2004)。

在数据分析方面,本文依照证据三角印证(evidence triangulation)原则,针对每一事件的多种出处的信息数据,结合关键词捕捉与内容判断的方法(Miles和Huberman,1994;Yin,1994;Neumann,2005),将竞争性行动进行类属化,例如将“公布制裁清单而另行公布执行时间”的特征化信息条目,列为宣告(announce)而非执行(execute)竞争性行动,将“自美东夏令时间当日0时01分(北京时间6日12时01分)起,美国对华征税清单第一部分正式生效”等披露未来72小时内精确生效日期的竞争行为,列为实际执行的竞争性行动。同时,我们也关注相关事件后续之实际执行层面的报导,以尽可能地保证质性分析的可靠性。

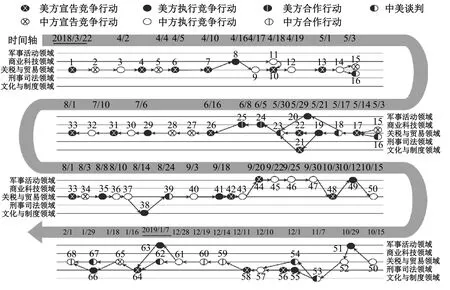

在聚集与归纳2018年3月至2019年2月1日期间的中美贸易双方的竞争/合作数据资料①本文仅从动态竞争理论的学术视角分析相关“行动”,而非在时政上的价值评价其内容。的基础上,我们梳理了从2018年3月特朗普签署总统备忘录开始,至2019年2月1日中粮集团官网宣布进口美方大豆为止的68项中美贸易战相关竞争性/合作性行动。本文考虑以2019年2月1日作为中美贸易战事件分析的时间终止点的原因主要包括两个方面:第一,鉴于本文选择的单案例研究是一个正在发生、并且在短期之内较难预期结束的真实案例,考虑到三角印证与回溯案例研究数据的可靠性(Yin,1994),并结合作者针对质性资料给出分析的实际时间需求考虑,因而仅选择贸易战进行至2月1日的片段;第二,选择2月1日的时间节点,是因为中美贸易双方开始凸显了较为明显的合作与谈判倾向,而在一定长度的期间内较少伴随竞争性行动,能够在后续一定时间间隔内,相对独立地构成贸易战双方谈判的一个阶段,也较少影响本研究对于竞争性行动的核心关注②实际上,截止到2019年5月9日而言,中美双方在这一阶段已经开启了自2018年以来的第11轮贸易磋商,而根据中外媒体报道,美方已经承诺于2019年5月10日将2 000亿美元中国输美商品的关税幅度由10%提升至25%,这一竞争性行动或将标志着中美贸易战再次进入新的阶段。鉴于本文数据分析对于时间的需求,最新阶段贸易战双方的竞争性行为未纳入考虑。。为此,选择此时间点作为终止点,从方法上而言,既可以避免冗余的“数据窒息”(Pettigrew,1990),又可以有效避免或降低案例分析的有效性,从而无碍讲述“更好的故事”(Eisenhardt,1991)。与此同时,考虑2018年中美贸易战牵连之前发生的事件,我们同样梳理了2017年4月以来自特朗普根据美国贸易相关法案推行对华展开的232调查与302调查的相关竞争性行动,以尽量保证本文所聚焦的纵向时间片段前后相关实践过程的连贯性(Langley等,2013)。根据贸易争端相关事件的发展态势以及节点事件(包括宣布制裁方案、公布制裁实行时间与贸易谈判等)本身的关键性(criticality)程度(Morgeson等,2015),本文将中美贸易竞争划分为引发(2018年3月—2018年4月)、升级(2018年4月—2018年5月)、谈判缓解(2018年5月—2018年6月)、复现(2018年6月—2018年9月)、激化(2018年9月—2018年11月)、暂缓(2018年12月—2019年2月)6个阶段,理由主要是中美双方在历次谈判与典型性“攻击”前后的彼此态度往往涉及相对明晰的变化。关键节点事件(竞争性/合作性行动)陈述如图2及表1(表1见文末)。

图2 中美贸易战:2018年3月—2019年1月的竞争性行动序列示例

四、 贸易战竞争性互动的动态本质与“优策略—坏结果”

(一)中美贸易战:攻击—回应的竞争性行动贯穿始终

从表面上看,中美贸易战的进程总体上似乎是一个“且战且停”的摇摆过程,然而,通过分析68项连续竞争性/合作性行动,由图2所示,一个重要的事实却是,贸易战过程中中美双方采取的竞争性行动贯穿了每一个阶段。例如,在谈判缓解(2018年5月—6月)阶段,美国政府仍然宣布其竞争性行动:保持对中国商品加征关税,并限制中国投资,加强对华出口管制(5月29日);而在进入暂缓阶段时(2018年12月—2019年2月),美国仍然采取法律控诉方式的竞争性行动,联合第三国,计划引渡中国典范技术企业的高级管理人员(2019年1月28日)——竞争性攻击贯穿整个贸易战进程的始终。作为回应方,中方则是采取对应行动报复美方及其合作伙伴的攻击,例如宣告报复性承诺、依法起诉加拿大在华人员等。动态竞争理论的第一个启示在于,当分析者采用更为宽阔的视角理解贸易战中竞争性行动的内涵和范畴时,竞争更像是一种持续的常态,即使间或伴随一些合作性的行动或倾向。

(二)中美贸易战:理解中美竞争性行动(攻击—回应)的特征

动态竞争理论认为,采取不致使竞争对手(立即)报复的竞争性行动,更易于取得良好的竞争绩效(Chen,1996)。避免报复的基础在于理解并利用竞争性行动本身具有的不同特质(attributes),而这些特质是可以衡量的(Chen和Miller,2012)。例如,根据动态竞争理论,避免报复性的竞争行动要求竞争性行动的发起方既要关注自身所发动攻(反)击行动的不可逆转性(irreversibility)[意指竞争者撤销其攻击性行动的可能性,包括进攻行为所牵涉的经济、制度、组织、政治与心理成本等(Chen和MacMillan,1992)] ,以及攻(反)击行动的可视性(visibility)[即竞争性行动的公开程度与清晰程度(Chen和MacMillan,1992;Chen和Miller,1994;Chen等,2007;Chen,2016)] ,同时也要考虑竞争对手对于被攻(反)击领域的依赖性(competitor dependence)、竞争对手的攻(反)击强度(对手发动竞争性行动的次数与持续时间)以及牵涉的范畴(对手的竞争性行动将波及自身涉及领域的数目)(Chen和MacMillan,1992; Chen等,2007),并且需要考虑在多个领域同时竞争的策略方式(McGrath等,1998)。在中美贸易战历程中,双方均不同程度地发起了针对性的竞争性行动,并且往往体现了一种预判竞争对手下一步走势(攻击回应)的考虑倾向。下文剖析了这些特征。

第一,根据动态竞争理论,两方主体的竞争可以渗透至双方相关的多个市场与多种业务方面(Chen和Miller,2012);中美贸易战在竞争领域显示了“多点竞争”的特征(陈明哲,2009)。由图2和表2至表5可知,中美贸易战涉及的竞争性行动,发生于关税与贸易、刑事司法、商业科技、军事以及文化制度等多个领域。很明显,在商业科技领域,中美双方采取了更为密集的竞争性行动,例如,典型性的时间片段,行动8到行动12的5个竞争事件仅仅发生在3天之内;在贸易关税领域,典型的竞争性攻击与回应,如行动对偶1和2、4和5、13和14、29和30等。除了在关税与贸易领域持续不断的竞争性攻击与回应外,双方交错纵横的现实更凸显了一个重要的事实,即中美贸易战的本质是基于贸易主线的多领域竞争行动与回应,这是本文的一个重要发现。

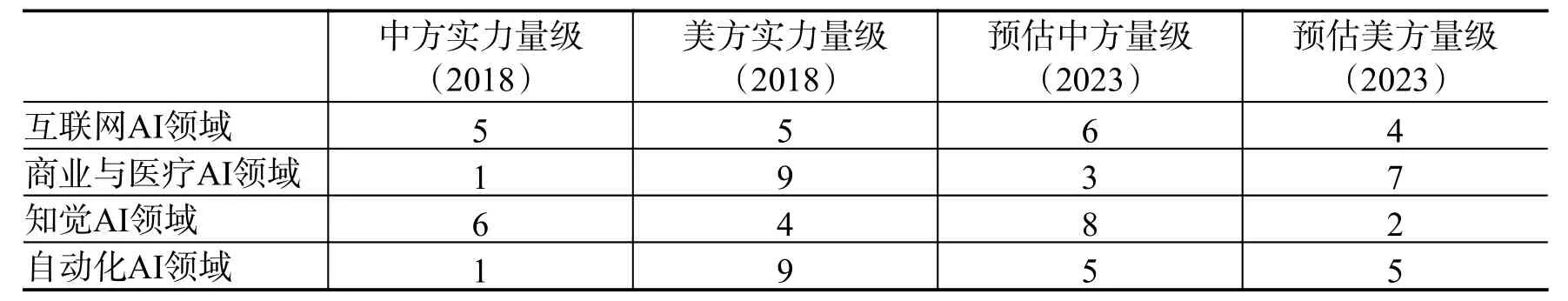

表2 中美AI技术产业现状与未来趋势对照①资料来源:Kai-Fu Lee,AI Superpower:China,Silicon Valley,and the new world order,Chapter 5,The Four Waves of AI。

在商业科技方面②实际上,此处很难直接断定,究竟是因为美方在商业与科技领域感知到中方的威胁才发动贸易战,还是贸易战本身反映了美方感知威胁的不安,这种因果关系类似是双向的。,美方本来认为,中国自从加入WTO以后,将会成为更接近西方资本主义的国际经贸参与者(Chen,2001),然而商业与科技竞争的现实并未令美方如愿以偿。在贸易关税制裁引而未发的4月份,竞争性行动8对于中兴的芯片制裁,以及相应之回应11对于高通并购案的打击,还有后续对于华为在美国办事处的多次调查与技术封锁,均是这个驱动因素下的典型性行动。特别值得注意的是,中美关于高科技企业的“攻防”较量,很大程度均关乎人工智能(AI)领域的实力对比,而这一领域与“中国制造2025”国家战略密切相关。在AI专家李开复博士近日风靡的畅销著作中,他对比了中美在AI领域的实力状况(见表2),强烈暗示中国作为正在崛起的人工智能超级大国对美国在AI领域的严重威胁,这一背景加剧了美国所感知到的中美于AI科技领域之间的竞争性压力,为此,特朗普于2019年2月签署了行政命令,大力促进美国AI领域的发展①证据来源:纽约时报:https://www.nytimes.com/2019/02/11/business/ai-artificial-intelligence-trump.html。②某种角度来说,特朗普针对AI领域的政策发动是针对中方2017年3月关于智能制造领域政策发布的延迟回应(delayed response)。——中美贸易竞争过程已经嵌入、并将继续嵌入更多商业科技领域的竞争性行动。

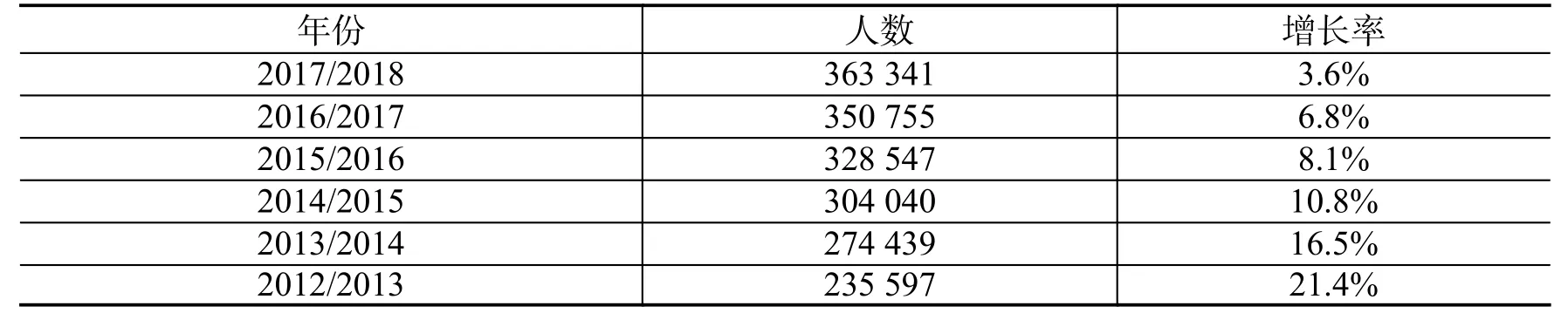

表3 2012—2018年中国赴美留学生人数汇总表①此表根据美国“开放门户报告Open Doors”整理,https://www.iie.org/Research-and-Insights/Open-Doors/Data/International-Students/Placesof-Origin。

表4 2018—2019年1月美军B-52轰炸机抵近中国南海与东海时间表②主要根据美方Twitter账号飞机守望(Aircraft Spots)整理。

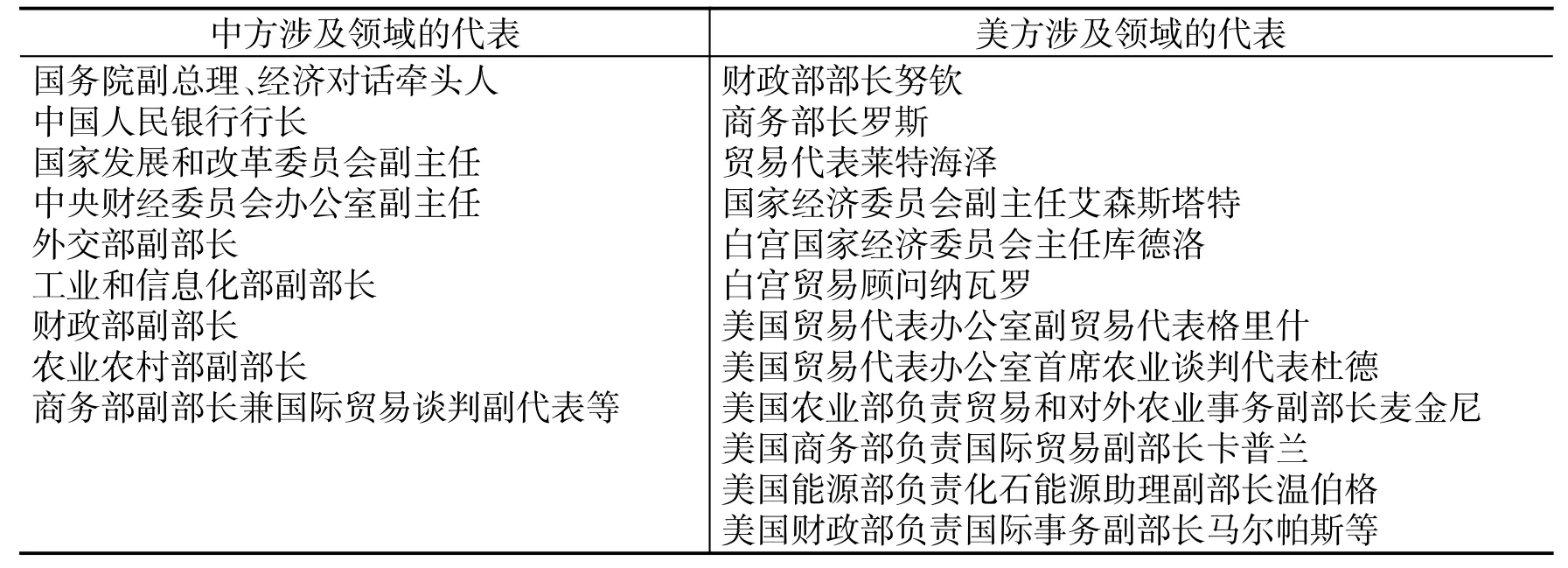

表5 从双方代表看多领域竞争:数次中美贸易谈判涉及领域③依据关系中美双方的多方新闻整理。

在文化交流方面,中美贸易战的竞争基于一个宏大背景,即中国赴美留学的人才资本数量逐年增多,但增幅却连续6年降低(见表3)。另一方面,调查也显示,2018年中国愿意出国工作的意愿占比低于40%③参考于Decoding Global Talent 2018波士顿咨询报告。。这些证据暗示着中国在人才资本与知识转移存量的进一步积累,以及美国及其文化在学习和社会环境对于中国吸引力的相对性缩减。在贸易战过程中,美方行动21宣布加强对华留学生签证,特别是关于高新技术领域留学生签证的审查力度,并在行动38中进一步限制中国文化传播机构“孔子学院”的发展。这些文化交流领域的竞争性事实,表明了中美贸易战在该领域的渗透。在制度领域,中美贸易战过程中经常伴随着外交关系的变化,例如双方谈判行动53;在贸易谈判行动中,中美双方多次涉及知识产权保护、外商在华政策、网络安全以及强制技术转让等结构性制度改革的诉求,例如谈判行动54、62以及67等。由图2和表3中关于行动及背景的证据可知,中美贸易竞争中同样嵌入了文化与制度领域的竞争性行动内容。

在刑事司法领域,竞争性行动55、56、57、58、64、66均为这一领域的典型行为,并进一步牵涉科技与政治外交两方面的事务。例如,在内容上,12月1日以来的华为高管刑事案件,可视为中国与美加在科技与外交方面的“交手”。当华为高管于2019年1月29日正式被美国司法部刑事起诉之后,2019年2月初,华为在美国加州圣地亚哥的实验室也被FBI以突袭的方式司法调查④信息来源:https://www.cnbc.com/2019/02/04/third-fbi-huawei-investigation-includes-a-lab-raid-ces-sting-report.html。。作为贸易战的一部分,图2所示刑事司法领域的竞争性行动,可被视作是商业科技与文化制度领域竞争的升级,同时也强化了贸易与关税领域内的竞争。例如,在2018年12月1日,中美双方领导会晤和谈之际,同一时间,孟晚舟在美方要求下被加方司法部门拘押⑤当然,西方也有很多人士认为美国政治制度中行政与司法是相互独立的,鉴于特朗普本人在媒体上公开表示,其愿意为美国国际政治方面的利益考虑干预司法,本文在此事件中可能产生的对立性观点上采取一个不做偏袒的、仅仅描述事实的姿态。;而在2019年1月29日中方贸易谈判代表抵达美国之时,也是在同一时间,美国司法部联合商务部、FBI以及国土安全部发布将对华为高管进行刑事起诉——司法领域中的竞争性行为所发生的时间,同贸易谈判的重要节点具有惊人的时间一致性。这些事实可以表明,刑事司法领域的竞争,更像是中美贸易战的一部分,而非不相关联的独立行为。

在军事活动领域,图2所示的军事领域的竞争性行动20、44、45、46、47、49、51以及63均直接嵌入关税与贸易纷争过程中。竞争性行动20、51、63在时间同步性上链接了关税与贸易领域的竞争行动,作为一种策略性的强化组合;竞争性行动44—47以及49则发生于关税与贸易领域的竞争行动空白期,作为一种策略性的补充行动。此外,一个值得注意的事实是,考察2018年美军B52轰炸机抵近中国领海的日期(参见表4),可以发现它几乎贯穿了2018年中美贸易战的整个过程,并且在一些关键时间节点上起到了同步组合强化的作用,例如行动19—23与B52战机5月24日、31日抵近东海与南海,行动39与B52战机8月23日抵近中国东海,行动50与B52战机10月16日在南海岛礁附近飞行,行动67与2019年1月29日B52抵近东海等——战机至境威慑与中美和谈、美方制裁以及中方合作性让步等竞争行动在时间节点上屡次惊人地重合,加之贸易制裁过程中中美双方多次采取的直接与军事人员相关的竞争性行动,强烈反映了中美贸易战在军事领域的直接对抗和间接较量。

更直观的是,根据表5的内容,从中美贸易谈判的双方代表工作领域来看,中美贸易竞争的全方位性可以从中美双方代表团成员及其背景得到佐证。从中方的代表来看,除了上述提及的领域外,在金融、农业、产业经济、工业与信息化以及制度改革等领域,同样与中美贸易竞争密切相关;从美方的代表来看,财政与能源领域同样会被中美贸易竞争的动态性所波及。除了上述各领域的竞争性互动以外,一个值得关注的事实是,双方媒体之间存在着你来我往、隐蔽的动态攻讦:一些有关贸易制裁、司法起诉方面的重要信息,美方往往会透过新闻发布会和主流媒体机构发布,而中方在互联网各种门户上关于贸易战的时事热议同样也创造了竞争性的氛围。从这一意义来讲,贸易战同样是媒体之间的间接竞争。总而言之,综合上述领域以及谈判代表的背景来看,动态竞争理论的启发在于,中美贸易战本质上是多业务与多“市场”的竞争性行动互动(Chen和Miller,2012),而非仅仅在关税与贸易倾销领域的制裁。

第二,贸易战激化了引而未发的竞争性张力(competitive tension)[根据定义就是,由对手竞争性行动所引发的,可能促成自身发起攻击行动的临界突破点的张力程度(Chen等,2007,第103页)] ,体现在中美双方经常采取直接宣告的竞争性行动,而非实际执行的竞争性行动(图2中行动1、2、4、5、6、7、10、13、15、17、21、22、26、27、28等)。中美双方在贸易与关税领域的“交手(engagement)”,实际上是从2018年7月6日才正式开始,以双方340亿美元的贸易额度为标识(行动29、30)——贸易战前三个阶段主要以贸易关税领域的宣告性竞争行动的竞争性张力激化过程为准,其间贯穿一部分科技领域的实际执行的竞争性行动,如中兴事件的攻击与回应(行动8、11)等。动态竞争理论认为,被感知的竞争性张力达到特定阈值将直接导致市场上的实际竞争性行动(Chen和Miller,2012)。如图2所示,这在中美贸易战这一事件中,形成了一种宣告行动与执行行动的多领域上的协同——贸易与关税领域为主的竞争行动宣告与全领域的竞争行动执行。从内容上来看,在贸易战的发起、升级和缓解阶段(2018年3月—6月8日),宣告竞争行动与执行竞争行动的协同是一种以宣告和激化竞争性张力为主的协同模式,而后续阶段则更接近以执行竞争性行动为主的“执行攻击—回应”的协同模式。

第三,贸易战双方竞争性攻击的强度、牵涉范畴与可视性直接影响竞争的收益和成本,而攻击强度和牵涉范畴的影响可能是一把双刃剑。首先,最为典型的竞争性攻击方式是提高关税壁垒,中美双方采取此种攻击行动,往往涉及非常广泛的领域,并体现较高强度。例如,在2018年4月,美方公布的制裁领域涉及中国高性能医疗器械、生物医药、新材料、农机装备、工业机器人、新一代信息技术、新能源汽车、航空产品与高铁装备等领域(占产品总数70%的927种产品和“中国制造2025”所列产业相关),其范畴之广泛近乎涵盖了大部分“中国制造2025”国家战略涉及领域,直接影响中国高新技术领域,进而影响中国未来经济发展战略;其关税提高额度高达25%,相对这些主要被加税的机电产品的5%的原平均关税水平而言,这个数字幅度是可观的①数据来源:上一场中美贸易战,美国这个产业直接被打残,https://item.btime.com/m_9be9f4fbbd13a5b2a。。从关税方面的竞争性攻击来看,美方的行为体现了较高程度的攻击强度与较广的涉及范畴,这种竞争性攻击所体现的特征,客观上直指涉及中方主要依赖的战略性领域(高可视性和高竞争者依赖性)(Chen和MacMillan,1992),主观上也将提升中方所感知到的竞争张力(Chen等,2007),因而从此种意义上来讲,势必导致中方强烈的竞争回应(结果是导致24小时之内中国以同样的方式对于美国大豆、汽车、化工品等14类商品加征同等体量规模的关税),为此,虽然美方全力、深入打击中方关键产业领域,但这种打击的有效性同时招致了其更高的被回应成本。

第四,贸易战攻击承受方对于被攻击领域的依赖性与进攻方行动的不可逆转性,同样直接影响竞争性攻击的成本和收益。相比于2017年美国掌握的5 056亿美元(中方统计数字为4 298亿美元)①数据来源:第一财经:https://m.yicai.com/news/100065954.html 。注:2017年美方统计口径下美国掌握的中方货物进口额度的另一说法为5 063亿美元。数据来源:普华永道研究报告:中美贸易摩擦对中国经济和企业影响几何?https://www.51paper.net/jjxx/hgjj/2018-08-24/6660.html。中方进口额,中方掌握的美方进口额只有1 304亿美元(中方数字为1 539亿美元),为此,从掌控资源的规模上来看,中国在直接贸易竞争上可谓以“小”搏“大”(Chen和Hambrick,1995)。然而,中方采取的竞争性攻击主要是针对美国特定州的大豆和高粱等农产品加收关税,并且在范畴和额度上远没有美国500亿美元和9月份所涉及的2 000亿美元如此之巨。相对而言,中方贸易竞争的规模和涉及领域,较美国均小。然而,10亿美元的高粱产品制裁背后,是直接针对支持特朗普的农业从业人员的利益。而且,中国在一些农产品上加收关税的精准打击,包括威士忌、橙汁、蔓越橘等,其主要原产地都是特朗普当初赢得选票的重要区域②中国加税清单暗藏玄机,已打中特朗普“七寸”要害,http://www.sohu.com/a/227620563_403246。,即“票仓”,这一打击将影响特朗普及共和党在后续的中期选举,特别是美国参、众议院的掌权结果,从而影响竞争对手内部的团结程度,终而干预竞争对手进行有效的竞争行为(结果是,虽然特朗普预先释放120亿美元的政策补贴被打击的“票仓”③信息来源:纽约时报:A $12 Billion Program to Help Farmers Stung by Trump’s Trade War Has Aided Few,https://www.nytimes.com/2018/11/19/us/politics/farming-trump-trade-war.html。,美国Iowa等州的选区仍然在中期选举中放弃支持特朗普而转而支持其竞争对手民主党,特朗普也未在2018年中期选举中保住众议院的掌控权④信息来源:华盛顿邮报:Analysis:Trump’s trade war a likely driver behind midterm outcomes,https://www.sentinelsource.com/news/economy/analysis-trump-s-trade-war-a-likely-driver-behind-midterm/article_7e2e4d82-aa7e-5f5d-be32-d480886c0ed4.html。)。在中国式以“小”搏“大”的竞争性攻击方式下,中方的竞争性攻击相较于美方,强度较低,牵涉的范围较小,并近乎在24小时之内就能予以“还击”,响应速度更快,其竞争行为的可视性程度(及攻击“票仓”)或许也更低。然而,中方竞争性攻击的方式,却直接触及特朗普的核心利益(较高的竞争者领域依赖性)——这将导致特朗普政府的强烈反击。因此,中方的“票仓”攻击进一步导致特朗普于9月18日宣布加收2 000亿美元中国商品关税,并宣布对其余2 670亿美元的商品加收关税,特朗普表示,“如果中国对我们的农民或其他行业采取报复行动”,他准备“立即”再对价值2 670亿美元的进口产品征收关税⑤信息来源:纽约时报:美国将对价值2 000亿美元中国商品征收关税,https://cn.nytimes.com/business/20180918/trump-china-tariffstrade/?_ga=2.63099558.86754246.1537309935-1305506077.1534626730。。从美方的竞争性回应来看,2 000亿美元加上2 670亿美元,以及起初的500亿美元的进口额度大体等于全部中方对美出口额度,这一决策一旦落实,其巨大影响则是不可逆转的——近乎严重打击了中国对美的一切直接出口贸易,激烈冲击中国相关领域并剧烈影响世界(特别是中国)金融与贸易格局。然而,尽管实现这种承诺可能面临极大程度的社会经济方面的不可逆转影响,在攻击者所制裁的高度依赖领域(农业票仓)面前,特朗普政府仍然不惧宣布高不可逆转性的、“破釜沉舟”性的承诺(Chen,2016)——全面“开战”。中方以“小”博“大”的策略直接点出了特朗普的“痛点”与他个人在行为动机方面可能的“一”(陈明哲,2016),但是同样也导致了较高程度的美方宣告回击行为的不可逆转性,以及被竞争对手回击切中了自身较为依赖的领域,即中美全方位的直接贸易往来。综观行动42和43,根据动态竞争理论,当被攻击方(中方)同时面临被打击领域较高程度的依赖性与攻击方(美方)行动较高程度的不可逆转性时,被攻击方(中方)更易于倾向选择还击并迅速还击,而非躲避或者延迟回应(Chen和MacMillan,1992)。结合贸易战竞争性行动的事实,特朗普宣布“破釜沉舟”式的全面关税制裁的行动42之后,中方则不惧威胁,在24小时之内予以迅速还击(行动43)。

第五,贸易战双方竞争的事实表明,采取间接竞争(indirect competition)策略(即面对一个领域的竞争性攻击,采取涉及其他领域的还击行动)是双方竞争性互动的又一特征(McGrath等,1998)。除了上面提及的美方因知识产权而直指中方“中国制造2025”领域“直捣黄龙”式的竞争性攻击,以及中方对美方农业“票仓”“围魏救赵”式的换领域关税报复,多点竞争策略更体现于那些更为隐蔽的、非关税方式的竞争性行动方式。例如,2018年4月的中兴事件表明,一方面,发生于中美贸易战升级的阶段,美方除了在经贸领域直接使用关税工具,还在科技领域用法律制裁中国典型技术企业的关键供应链环节①资料来源:商务部回应中兴被“封杀”:随时准备采取必要措施,http://money.163.com/18/0419/10/DFOGM9T700258105.html。,以进一步达到其竞争目的;非常微妙的是,中方相应部门随后驳回了美国科技典范企业高通并购恩智浦的在华批准事项,这似乎令高通面临失去近150亿美元中国市场份额的风险并损失20亿美元的违约金②资料来源:高通成中兴的难兄难弟,2600亿收购案被中国驳回!http://baijiahao.baidu.com/s?id=1598458934074571954&wfr=spider&for=pc。——中方对于美方在信息通信科技领域的攻击采取了“以牙还牙”式的竞争回应(McGrath等,1998);另一方面,整个中兴事件同样体现了一种相互制衡(mutual forbearance)的竞争状态(Chen,1996;Chen和Miller,2012),面对中方对美国高科技企业高通并购案的搁置,美方在商业科技领域的制裁却又不能完全按照其自身意愿进行——这是因为中兴事件同时涉及关税贸易和商业科技两个领域之间的竞争状态(见图2的行动8),在中美进行试探性谈判的过程中,持续加剧这一制裁可能会面临中方跨领域的报复(这一竞争性行为的结果是,美方后续采取了合作性行动24有条件撤销了对于中兴的制裁)。类似的是,另一个广受关注的中美竞争性行动是,在中美贸易战双方进入暂缓阶段时,2018年12月华为高层管理人员在加拿大被拘押,并被美国准备引渡。作为私有企业的华为,其面临的法律危机得到了中、美、加三国政府的高度重视③资料来源:外交部回应华为孟晚舟在加拿大被拘押:立即释放,https://tech.sina.com.cn/t/2018-12-06/doc-ihmutuec6819123.shtml。,则暗示了其与中、美竞争较量的密切关系。在华为事件之后,从美方察觉角度而言,作为相应竞争性回应,中方依法审查拘留了在华加拿大公民,前外交官Michael Kovrig,以施压竞争对手。由上述竞争性行动的内容显然可知,中美贸易战双方的竞争性行动早已超出了关税壁垒的经济性层面,涉及科技、司法乃至政治层面的竞争,并引起了中美双方精英社会阶层的担忧④数据来源:纽约时报:孟晚舟被捕引发中国权势阶层愤怒,https://cn.nytimes.com/china/20181210/huawei-arrest-china/。,⑤U.S.,China Executives Grow Wary on Travel After Huawei Arrest,https://www.bloomberg.com/news/articles/2018-12-11/u-s-chinaexecutives-worried-about-travel-after-huawei-arrest。;另一方面,中美双方多点竞争的现实同样体现了采取间接竞争策略的重要性(McGrath等,1998),而间接竞争策略在不同领域产生的后果,可以改变竞争双方整体上的行动意识与动机,尤其是在社会层面。

第六,根据动态竞争理论,竞争行动的竞争简化性(competitive simplicity)(即指竞争方强烈聚焦于少数核心竞争性活动的倾向)对于绩效会产生负面作用,而竞争简化性受到竞争方年龄和规模的直接影响,存在时间长的大型组织更易于采取更少有效性的简化性竞争行动集合(Miller和Chen,1996)——中美贸易战的现实直接体现了竞争简化性的特征。在识别并分析图2中美竞争性策略集合(competitive repertoires)和行动发起顺序的基础上,可以发现,相较于美方在多领域的全面竞争策略集合,从数个领域的“多管齐下”到贸易与军事、司法的“竞合相倚”,从关税升级和科技制裁(例如,行动8)的“直捣黄龙”到应对中方等量还击的“以牙还牙”,从承诺开放全面额度加征关税(行动42)的“破釜沉舟”,经由第三国试图引渡华为高管系列竞争性行动的“合纵连横”和“声东击西”,美方在竞争策略组合的方面,具有极强的不可预估性和复杂性,其一些竞争性行为,被中方评价为“出乎意料也在意料之中”。在意料之中是一种回溯性的总结,而出乎意料,更能够概括美方所采取的多种竞争策略的特征;相对地,中方主要作为竞争行为的承受方,在竞争策略上更多地体现为回应式——中方总体上是采取“以牙还牙”式的等量还击,其间纳入一些“围魏救赵”和“以小博大”式的巧妙政治打击,而在动态方面的多领域协同以及竞争节奏上的掌控上,没有比美方更为出其不意和具有攻击性的竞争策略。动态竞争理论或许能够揭示一些原因(Miller和Chen,1996;Chen,2016):中国“和为贵”的非侵略传统在历史传统上存续已久(竞争主体的历史因素),例如“犯我强汉者,虽远必诛”的被动式竞争主张,可能令其在针对外国特别是西方国家的竞争策略集合上选择性地进行简化;另一方面,虽然中国在历史上深谙竞争之道,并形成了诸多传统竞争哲学的思维内容,但悖论的是,可能同样由于长期传统文化熏陶所附带的某些可能的“忍让”因素,从竞争简化性角度而言,导致中方在美方的行动范畴中显得较为被动和轻忽,从而加剧其率先合作与让步的可能性。

最后,同样悖论的是,中美双方那些构思严谨、看似巧妙的竞争性行动,虽然均尽其最大可能避免对手采取有力、及时的还击,然而,结合双方的动态竞争现实和既有理论来看,正是这些看似隐蔽、精准而又广泛、甚至近乎出其不意的竞争性行动,激化了那些导致竞争对手强烈报复的关键因素。例如,精准而又广泛的打击塑造了竞争者对自身关键领域的高依赖性(Chen和MacMillan,1992),“以打求和”地以“小”博“大”也增强了竞争者对于自身关键领域的高依赖性(Chen,2016;Chen和MacMillan,1992),多领域竞争招致了“围魏救赵”式的迅速反击或是“以牙还牙”的直击性(Thrust)报复等(McGrath等,1998)。对于美方而言,总体上,其竞争性行动的可视性均极为强烈,几乎直指中国制造业与科技产业,因而显然直接招致中方的迅速反击;相对地,中方竞争性行动在规模、数量和可视性程度上虽然没有美方高,但在信息技术如此发达的当今世界,中方或许低估了美方的察觉与动机——对方的觉察也是在须臾之间。中国社会对于美方竞争动机理解得不够及时与透彻,进而造成误判,或许是中方进一步激化美方报复的原因之一。总之,中美双方在各层面“知彼”上所下的工夫有很大的提升空间。

(三)中美贸易战:彼此朝向“优策略—坏结果”?

在传统上深谙竞争之道的中方与在历史上贸易战经验丰富的美方,依照各自资源与能力优势对彼此采取了多领域、全方位的竞争性行动,区别在于美方是整个事件中率先发动竞争性攻击的一方,而中方迫于美方的挑衅,予以还击。恰恰是这些“以战求和”“以战求变”的竞争性行动,加剧了进一步的竞争和损失,例如中国股市2018年以来遭受的严重冲击,特朗普政府也招致美国多个产业的反对等(一些观点认为2018年中国股市损失了15.76万亿元,上证综合指数比同年年初低了近25%①数据来源:http://www.yjcf360.com/gushifocus/17491943.htm。)。并且,这种加重损失的趋势,似乎随着其动态竞争策略的“高明”程度的增加而增加——竞争领域愈发广泛,竞争性行动愈发隐蔽、出其不意,似乎竞争性张力带给中美两国社会的经济损失与心理冲击就愈发强烈。从动态竞争的技法上来看,由前述分析可知,双方均有可圈可点的“精彩”之处。然而,技法上的成功导致了更为根本性的损失,主要体现在双方社会、民众生活和商业活动方面。在此意义上说,动态竞争理论不仅提供关于竞争技法的洞见,同时也反思竞争的基本原则,以及关乎竞争的价值主张的相关内涵(Chen,2008,2014;Chen和Miller,2015)。基于动态竞争的视角发现,双方竞争性行动体现“优策略—坏结果”的特征,即精细的竞争技法导致了自身利益损失,这一特征的根本原因是,其竞争目标和模式上更接近一种敌对视角的姿态(Chen和Miller,2015),而非指向双方乃至多方共赢的关系型竞争(relational competition)姿态。在关系型竞争的理想模式下,竞争双方采取能够提升彼此乃至整个生态利益的竞争行动,在同一行动中,竞争导向与合作导向难分彼此(Chen和Miller,2015)。与之对立的是,在敌对视角的价值主张下,竞争的目标在于攫取,而非共赢;竞争的模式在于进攻、报复与避免报复,而非同时融竞争与合作于一体;参与者的身份为竞争者,而拒绝视彼此为互惠的利益相关者;竞争工具倚重经济工具,而非社会及意识形态工具;竞争的时间导向为纯粹的短期性,而非长短期的平衡(Chen和Miller,2015)。在所分析的中美贸易战阶段内,双方采取的竞争性行动本质上更接近于你死我活的敌对姿态。在这种姿态下,即使某一方能够采取最为高超的动态竞争战术,也只能达成零和博弈的结局;更何况现实中由于信息的不完整性和决策者的有限理性,实际发生的结局只能是两败俱伤。在这种意义上,动态竞争视角启示我们,若要实现共赢的贸易局面,应尽可能理解双方不同竞争立场的成因,从根本上理解并化解矛盾与对立,并以一种双融、共赢甚至多赢的竞争姿态来应对持续的中美贸易竞争。

五、 讨 论

(一)理论贡献

动态竞争理论成长于西方,但具有东方哲学的底蕴(Chen,2016),本文采用该理论来分析中美贸易战,从更大的层面来检视中美双方当下正在演进的全方位竞争现实。回顾动态竞争理论30年①国际上,战略管理领域的相关学者通常视本文第一作者于1988年完成的动态竞争主题的博士论文为动态竞争理论创立的元年,因此,在2018年6月,动态竞争领域的相关学者于加拿大Queens University自发举办了动态竞争30周年国际论坛。以来的发展,基于对竞争性行动“攻击—回应”对偶性分析的核心主张,动态竞争理论对竞争的分析层次贯穿行为与策略群组层面、业务单元层面、多业务/市场的企业层面,并包含个体至组织间层次的整合性竞争者分析(Chen和Miller,2012)。本文的第一个理论贡献在于,描绘并剖析了同时涉及多个领域的国家层面的动态竞争现实。通过对中美贸易战双方竞争性行动的归纳性分析,本文揭示了动态竞争理论中的重要概念,即多点竞争、竞争性互动、竞争性行动的不可逆转性、竞争者依赖性、竞争性行动的可视性以及竞争简化性等如何印记(imprint)并直接关系到更为宏大的国家层面。特别而言,本文对于中美贸易战双方多种竞争性行动的剖析形成了一个重要的理论命题:国家层面的贸易竞争往往涉及多个方面或领域,在时间的纵向维度上形成动态行为的互动。本文基于对中美贸易竞争的分析,首次探究了国家层面上的动态竞争理论,延伸并拓展了动态竞争理论的分析情境(Chen和Miller,2012,2015)。

第二,本研究针对中美贸易战这一正在发生并影响重大的现实事件,以动态竞争理论为基础,展现了管理学术与实务以及研究与教学如何合二为一(Chen,2018a,b;陈明哲,2018b),进一步反思了中国管理学者的定位与使命。相比于数学、自然科学与经济学,从某种角度来说,管理学居于学术层级的下游——“居下游而纳百川”(陈明哲,1997),学术与实务的合一或许要求管理研究(者)既要严谨性(rigor)也要相关性(relevance),终而发挥其“经世致用”和“经天纬地”的真正价值。本文以中美贸易战的研究为例,展现了中国管理学术如何避免象牙塔式的“无关痛痒”,如何避免在细枝末节上“打转”,如何找回管理学的“初心”,如何经由管理学的研究来推动其他社会科学如经济学、政治学、外交与公共政策等学科的发展。

最后,通过分析中美贸易战双方具体竞争性行为的模式和后果,本文揭示了在宏观层面上,零和与敌对视角竞争性行为的发生原因及其行为特征、策略选择特征与在“行为—后果”机制方面的内涵(Chen和MacMillan,1992;Chen等,2007)。针对国家层面上时序性竞争行动序列及其结果的分析,本文在理论上揭示了一个看似矛盾的竞争者“窘境”:在宏观层面上实力接近的行动者,一旦采取全然敌对的竞争姿态,即使其竞争性行动被精心设计,很大程度上仍然面临有损于自身利益的风险。根据动态竞争理论,完全敌对姿态的竞争主张,即使听上去颇显极端,在商业现实中却是完全可能发生的(Chen和Miller,2015)。本文呈现了序列性的敌对性竞争行动如何进一步加重竞争性张力,进而违背了竞争主体所采取的竞争行动的初衷。借此,本文深化了竞争性互动相关概念及其影响机制的研究(Chen和Miller,1994,2012;Chen和MacMillan,1992;Chen,2016);相比于经济学范式支配下的国家竞争优势和资源基础观(Porter,1990;Barney,1991),本文进一步推进了基于行为视角的宏观竞争研究。

(二)研究启示

本文基于动态竞争理论初步探究了中美贸易竞争性行为的特征及其内涵。未来研究可同样基于动态竞争理论继续探索这一话题。如图1所示,未来可供研究的一个重要方向是关于中美双方的竞争察觉(awareness)—动机(motivation)—能力(capability),即AMC模型的进一步分析(Chen,1996;Chen和Miller,2012)。在动态竞争研究中,AMC模型能够用以综合解析竞争性行为的各种前因(Chen等,2007)。在中美贸易战的纵向过程中,竞争双方的察觉—动机—能力要素,即驱动竞争性行动的前因,在现实中是一个动态变化的过程。例如,中方媒体关于贸易双方能力的披露和表述风格,在时间纵向上存在变化(察觉方面),一些媒体人士在特定竞争性行动发生之后,表达了对于过度诠释诸如“厉害了我的国”的担忧①《科技日报》总编辑刘亚东:“厉害了我的国”也有不“厉害”的地方,http://kaixie.org/shijiao/yanjiang/2018-06-24/880.html。。中美贸易战双方在多组竞争性攻防互动的过程中,存在哪些察觉—动机—能力方面的因素?这些因素如何随时间变化?这些察觉—动机—能力的变化如何影响中美双方采取竞争性/合作性行动?察觉—动机—能力的变化如何影响多领域竞争的策略选择?能够促成双方共赢的察觉—动机—能力类型是什么?从察觉—动机—能力的角度而言,核心领导者(以及领导团队)对于彼此竞争性行动的感知、诠释与促成具有决定性作用(Chen和Miller,2012)。鉴于中美贸易战中,身处不同制度情境下的两国领导人存在鲜明的个性差异、领导特质与风格,乃至领导团队作为动因如何影响中美贸易战过程中的竞争性行动,这些研究问题值得进一步探究。

另一方面,深究动态竞争理论的基本前提预设,其哲学与文化基础乃是根植于中国传统哲学与华夏智慧(Chen,2016,2018a,b;陈明哲,2016,2018),集中体现于其所延伸出来的文化双融观点中(Chen,2014,2018a,b)。受夏学(中国人的元本学问)“人—我—合”二元整合的启发,文化双融是指在两种或者多种相互对立的趋势之间达成一种生成性(becoming)、目的性(purposeful)的动态平衡,这种平衡可以极尽两方/多方之长而消弭两方/多方之短,强调换位思考,重视过程,要求长期持续的努力,而非一蹴而就。动态竞争理论具有的基本理论预设,包括动态性、实际性和相对性,因而在某种意义上根植于文化双融的逻辑与伦理主张之中,并在强调可量化、可操作的西方社会科学和强调实践和行动导向的中国传统哲学之间达成了文化双融性整合(Chen,2014)。针对中美贸易战这一案例,未来研究可以采用文化双融视角,从文化和管理哲学层面,再次洞察这一过程中的互动现象,特别是关乎人性的因素,并且深入剖析中美贸易竞争背后的双方逻辑及价值观念。

(三)实践启示:从对手的角度思考问题

针对竞争性互动(competitive interaction)方面,动态竞争理论带给中美贸易竞争最大的启发在于,能够基于竞争对手的视角来行动,即竞争者换位思考(competitive acumen)(Tsai等,2011)。对于那些已经发生的近乎敌对视角下的竞争性行动,从中方的角度来说,美日贸易战的历史之鉴强烈暗示了在特定节点上采取(报复性)竞争性行动的必要性,然而前述竞争性行动分析表明,采取有效竞争性行动不仅需要处心积虑的精准策略,同样需要遵循那些最为基本的原则——行动的同时尽量延迟或避免对手的强烈报复性行动(Chen和MacMillan,1992;Chen和Miller,1994,2012;Chen,1996)。如果这里需要平衡的话,精准打击与巧妙躲避应当同时纳入动态竞争行动的考虑——透过图2所示,这对于中方尤其具有强烈的意义。根据动态竞争理论,竞争者换位思考几乎是实现这种意义上的有效竞争性行动的唯一途径(Chen等,2007)。动态竞争理论启示中方,如何重新理解“美方作为竞争对手”,进而实现看似“投其所好”而实则有效还击的“避实击虚”式的竞争行动类型。例如,为了促成避免报复并且精准针对的有效竞争性攻击/回应,中方在还击过程中应当坚持自身察觉(美方用强权打击中方)的同时,“顺应”并利用美方的误解性察觉(制度与结构性改革),在制度与结构性改革领域有所保留地满足美方单方面的一些察觉与预期,并且整合这些顺应预期的“让步”与自身真实的察觉,以形成“避(有违自身察觉之)实”“击(美方误解性察觉之)虚”的精准打击并避免报复的平衡。在实际竞争性行动的例子上,中方可适当开放一些西方高技术/服务产业进入中国市场,提升自身竞争实力,同时以降低保护本国企业/产业为说辞性理由,进一步引进西方知识产权强化本国创新,同时实现精准还击但避免报复。例如,在2019年1月份,美国标准普尔获批进入中国市场①信息来源:央广网:http://china.cnr.cn/yaowen/20190130/t20190130_524497840.shtml。,这对于开放中国的信用评级业供美方进入具有促进作用。国际标准在本国有助于行业发展,同时也需要遵照中国法律和规则进行竞争,因而可被视作一种能够同时满足双方察觉的有效竞争性回应。动态竞争理论启示我们,在明晰自身察觉的基础上,同样应该将心比心,利用对手的认知乃至误解,利用竞争不对称性(即竞争双方彼此将对方视作具有威胁性的竞争对手的程度差别)的空间形成真正有效的竞争性行动(Chen和MacMillan,1992;Chen和Miller,1994;Chen,1996)。从根本上说,竞争者换位思考的概念启发中国,如何能够利用美方的察觉—动机—能力因素,做到终止贸易战于其开始之前——这样中国才能从中得到最大的收益。

(四)局限性

本文的局限性主要在于两个方面:第一,由图2可知,就中美双方的竞争性行动序列结构而言,虽然这些行动在时间节点上客观呈现了强烈相关性,甚至诸多行动同样可以佐证以公开发布的信息与资讯,但是本文从学理上而言,没有办法确保竞争性行动序列在内在因果上的必然关联——本文在数据和信息内容上无法确保一些行动,尤其是军事领域发生的行动与事件是否为“巧合”;第二,虽然本文已经发现,在中美贸易战的过程中,所涉及的竞争领域不止于本文所着重分析的5条主线,但是,针对一些同样重要的领域,例如能源领域、国家安全领域以及农业领域等方面的多点竞争现实,鉴于一手数据的有限性,本文未能给出足够的分析。未来研究可以采取更为严谨的研究设计,例如更为精细的案例研究方法甚至是假设检验研究来进一步探究这些未被解释的问题。

六、 结 论

本文借由动态竞争理论透视中美贸易战这一正在进行并且很可能在未来持续的竞争事件,并从一种更为宏大的视角解读贸易竞争的本质。本文着力透视中美双方的竞争性行为,试图提供一种新的、潜在性的关于国家竞争行为和策略的系统性分析体系。然而,在分析中美贸易竞争行为及其特征之余,一个最为基本的现实却更加值得我们反思:穷尽竞争的千百妙计,才知道一旦陷入零和斗争的思维/行为困局,终将偏离最有利于自身发展的大道。

后记

最后,让我们用两个小故事来帮助思考中美双方当今的关系及其时代意义。

反思中国,虽然近二三十年大量的留学生、访问学者与游客抵达美国,大量从事各个方面的交流与交易,但整体来说,中国人士,尤其是中国社会与企业的精英们,到底对美国有多少了解?本文第一作者长居美国,2009年起在中国各个高校教授EMBA与DBA,大量接触企业与社会精英。在这十年的长期接触过程中,他却观察到,直到去年即2018年,中美贸易战开打后,才有同学向他问起美国的人和事,以及美国的人文社会。事情发生后才“急就章”式地解决问题,平时鲜少下“知彼”的基本功。

其二是,2019年1月22日开始的达沃斯世界经济论坛,因多国政治领袖的缺席而失色了很多,但是其中Fareed Zakaria访谈Jane Goodall的一段对话却发人深省。Fareed是全球重量级的政论家,生长于印度,耶鲁大学硕士,哈佛大学博士,师从基辛格(Henry Kissinger)与亨廷顿(Samuel Philips Huntington),28岁起就担任全球最权威期刊Foreign Affairs的主编。Jane现在84岁,英国人,剑桥大学博士,一生研究非洲的人猿,是灵长类动物的权威,也是著名的人类学家。她从年轻时就在坦桑尼亚长期追踪研究,现在一年仍有300天在外旅行。本文第一作者于2019年2月26日在其所教授的美国MBA动态竞争课程最后一次课的课堂总结中,不但放映了相关的CNN视频,更用如下几句话提供给五十多位MBA学生(来自包括美国在内的全球多个国家),让大家反思世界文明与人类社会的前景。

两位人士的相关谈话内容在这里与读者分享:

“Suddenly the animal kingdom was more human and me,perhaps,were more animalistic.”

(“突然间,动物王国变得越来越有人性;而我们身为人类,却似乎更多了些兽性了。”)

“Do we(humans)have some kind of instinctive aggressive tendencies? You can’t look around the world and say no. We do. But we have-you know,the biggest difference,we've developed this intellect,an explosive development of the intellect. Think what we can do. And so we actually are capable of monitoring our own behavior.”(“我们人类是否本能中就有攻击的倾向?看看这个世界,我们实在无法否认。但是,人类与动物最大的不同在于我们的智力不停地发展,而且经常是爆发性的发展,人类能够思考自己要做什么,也应该时刻监督自己的行为。”)

“So the main message is every single individual-that's you and me and everybody in the audience and everybody who's listening,each one of us make an impact on the planet every single day. And we can choose what sort of impact we want to make.”(“所以,我想传达的讯息是:每个人——你、我以及每一位正在聆听的观众,我们每一个人、每一天、做的每一件事情都在影响着这个地球。更重要的是,我们可以选择我们希望为这个世界带来什么样的影响。”)

最后,本文第一作者引用了老子(加上)孙子的话,为这堂(门)课做了一个文化双融的总结:“You must be smart to outcompete,but you must be wise not to compete”[人(国)必须聪明才能超越对手;却要有智慧才能知道如何“知止”而不要竞争] ;以及,“He who knows other is intelligent,he who knows himself is wise”(“知人者智,自知者明”)。