揿针围刺治疗急性期带状疱疹患者的疗效观察及护理

朱璇璇

带状疱疹(herpes zoster,HZ)是由水痘-带状疱疹病毒引起的皮肤、神经炎症反应的病毒性皮肤病。病理机制为潜伏的病毒复活,损伤其寄宿的颅神经节、背根神经节及神经轴的自主神经节,发生神经炎性脱髓鞘改变[1-2]。流行病学显示,带状疱疹的年发病率约为每1 000人有3.4~4.8例,其中80岁以上的患者年发病率可达11/1 000人[3]。人一生中有25%~30%的概率罹患HZ,而80岁以上人群有50%罹患HZ[4-5]。现有研究证实[3,6],随着年龄的增大,带状疱疹的发病率越高,且病情严重程度越剧烈。随着世界人口逐步老龄化,发病率逐年上升[7]。临床上对于带状疱疹急性期的治疗以促进止疱、结痂、止痛、防止后遗神经痛为主要目的。目前西医治疗急性期带状疱疹,多以抗病毒联合营养神经药物的基础上,使用止痛类药物、物理治疗等,但止痛药容易形成药物的毒副作用和成瘾性,物理治疗占用医疗空间,患者需保持一定的姿势也增加了不适感。近年来有文献[8]显示,针灸疗法治疗急性期带状疱疹取得了较为满意的效果。而揿针作为针灸疗法的一类,因操作简便、安全、微痛、起效快、持续刺激等优势,被广泛应用于临床。现将揿针围刺治疗急性期带状疱疹的临床观察与护理报告如下。

1 资料与方法

1.1 一般资料

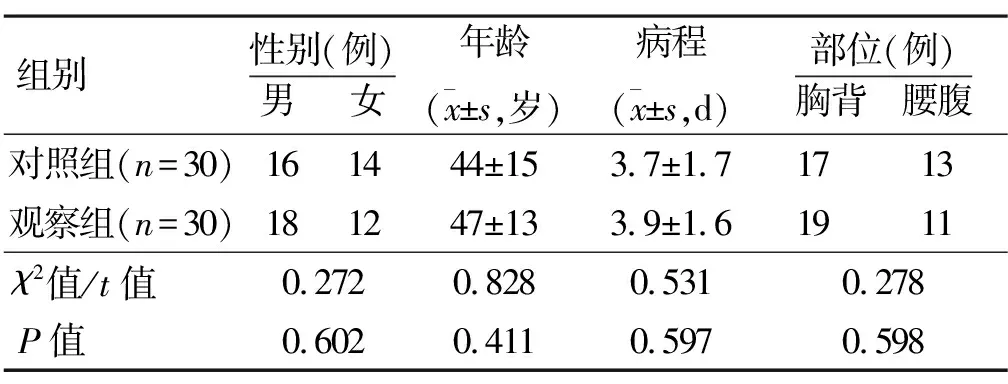

收集2017年2月至2018年2月就诊于我院疼痛科及皮肤科门诊的急性期带状疱疹患者60例作为研究对象。纳入标准:①符合中华中医药学会2014年修订《蛇串疮中医诊疗指南》[9]及西医《皮肤性病学》[10]带状疱疹诊断标准;②年龄18~75岁;③出现疱疹在1~7 d 内,且未经过抗病毒治疗或镇痛治疗者;④视觉模拟量表(visual analogue scale/score,VAS)[11]评分超过4 分者;⑤自愿参加本研究并签署知情同意书者。排除标准:①病灶在头面部或会阴部等不宜施针处的患者;②妊娠期或哺乳期妇女;③1个月内使用过皮质类固醇激素或免疫抑制剂者;④有瘢痕体质者;⑤合并严重的心、脑、肝、肾疾病或全身多脏器功能衰竭者,以及伴有糖尿病、血友病、易出血倾向等的患者。按随机数字表法将患者分为观察组和对照组。2组患者性别、年龄、病程、部位分布等一般资料上比较,差异无统计学意义(P>0.05),具有可比性,见表1。

表1 2组急性患者一般性资料比较

1.2 方法

2组均给予药物治疗:阿昔洛韦片(丽珠集团丽珠制药厂生产,规格0.2 g/片),每次口服0.8 g,5次/d,连续口服14 d;甲钴胺片(弥可保,卫材中国药业有限公司生产,规格0.5 g/片),每次服用0.5 g, 3次/d,连续口服14 d;每日需复诊评估病情,于第15天评价疗效。

1.2.1 对照组

给予常规护理。①生活护理。指导患者穿宽松的棉质内衣,避免皮肤瘙痒时抓伤皮肤,患者皮肤要保持清爽状态;小水疱及其周围皮肤采用0.5%碘伏、75%乙醇等涂抹,水泡较大的抽查疱内液体,水疱破裂渗液者采用 1%庆大霉素溶液湿敷、涂抹抗病毒软膏等以控制局部创面[12]。②饮食护理。带状疱疹急性期患者以清淡食物为主,以肉类、蛋类、新鲜蔬果、奶类等高蛋白、高热量、高维生素食物为主,严格忌口,勿食用辛辣、鱼腥、浓茶、烟、酒等。③心理护理。心理护理可缓解患者疼痛[13-14],提高患者的生活质量[15-16]。通过对患者进行有关疾病和疼痛相关知识的健康教育,正确恰当解答患者问题,纠正患者对疾病认识的偏差,提高其战胜疾病的信心。鼓励患者进行力所能及的爱好、习惯等活动,转移患者对疼痛的注意力减轻疼痛症状,提高患者心理承受力[17]。通过分散患者注意力减轻疼痛聚焦[18],让疼痛行为进行自我控制,以达到精神放松,忽视疼痛的感觉。暗示疗法是通过积极暗示患者来解除患者的焦虑等负面情绪,以减轻疼痛,增强镇痛疗效为目的。

1.2.2 观察组

在对照组的基础上,实施揿针围刺疗法。揿针围刺操作方法:①上肢疱疹的患者取坐位,双手平放胸前;躯干及下肢疱疹的患者取健侧卧位。②操作前术者清洗双手,注意无菌操作。③充分暴露疱疹部位,用0.9%氯化钠溶液棉球清洁疱疹处,若疱皮破损,用碘伏棉球消毒后,再用乙醇棉球消毒皮损周围皮肤,待干。④揿针自带胶布,用镊子尖端夹持住针柄,针尖对准皮损边缘约1 cm处,垂直按下,针距间隔3 cm,操作时动作易轻柔。每3天埋针1次,每次留针48 h,休息1 d,每日需复诊评估病情,于第15 天评价疗效。埋针时,注意避开体表浅血管,以患者无痛感、不影响活动为原则。若患者出现过度搔痒等不适,可随时自行取针,为患者讲解一般的无菌操作知识。

1.3 疗效观察

1.3.1 疱疹指标评价

主要观察止疱时间、结痂时间、脱痂时间。以出现疱疹作为起始时间,每日观察记录疱疹情况,①止疱时间(d):水疱不再继续增多所需的时间。②结痂时间(d):即皮肤结痂面积/皮损总面积>50%需要的时间。③脱痂时间(d):皮肤结痂完全脱落所需的时间,脱痂时间=皮肤结痂完全脱落的日期-疱疹开始的日期。

1.3.2 疼痛指标评价

采用VAS[11]对治疗前后疼痛程度进行观测记录。0端代表“无痛”,10端代表“最剧烈的疼痛”,从 0~10依次划分为10等分。0分为无痛;3分以下属于轻度疼痛,能忍受;4~6分属于中度疼痛,患者疼痛加剧并影响睡眠,但尚能忍受;7~10分属于重度疼痛,患者疼痛强烈,能忍受,但影响睡眠、食欲。患者在首次治疗前、每次治疗后分别用笔根据自我感觉选择疼痛对应的分值。

1.4 统计学方法

2 结果

2.1 2组疱疹指标比较

治疗后观察组的止疱时间、结痂时间及脱痂时间均明显早于对照组(表2)。

表2 2组患者止疱、结痂、脱痂时间对比

2.2 2组VAS评分比较

治疗前,2组患者VAS评分比较,差异无统计学意义;治疗后,观察组VAS评分低于对照组,见表3。

表3 2组VAS评分比较分)

3 讨论

带状疱疹常发于胸胁部及腰背部,因其外形如蛇状,故中医学称之为“蛇串疮”“缠腰火丹”“蛇丹”等。带状疱疹的病机多因情志内伤或饮食失宜,导致肝络失和、气滞湿郁,日久化火,湿热火毒蕴结经络郁于肌肤,疹向外发,故见皮部红斑、疱疹成簇带状分布;毒邪阻滞经络,使局部气血运行不畅,经脉瘀滞,不通则痛[19]。揿针作为皮内针的一种,通过在浅表组织埋针来改善临床症状,并达到持续针灸的治疗效果[20]。而围刺法是在病变局部进行多针合围刺入,以痛点阿是为腧,通过增强针刺刺激量改善局部气血运行、通经活络[21-24]。揿针围刺,不但可以阻断邪气,还可以进一步防止邪气的外延。由于揿针针体短、小、细不会伤及内脏、神经干及大血管等,安全性相对较高,揿针操作比较简单,只需要按住常规中医操作规范,医生和护士都可以操作。在治疗上还具有动态留针、效益积累;操作简便、疗效显著;刺法安全、易于接受;起效迅速、安全微痛等优势[25]。

本研究结果中,治疗后,观察组VAS评分低于对照组,说明揿针围刺能改善带状疱疹的急性神经痛。观察组止疱时间、结痂时间及脱痂时间也早于对照组,表明揿针围刺具有止疱快、结痂快等优点。

综上所述,揿针围刺联合常规护理治疗急性期带状疱疹,是有一定的创新性和实用性的,而且因简便、安全、易行、无创等特点,可使患者从疾病的痛苦中尽快解脱出来,使社会效益最大化,值得临床应用推广。