静夜里的澎湃

文/梁永安

一番游历之后,离开云南的艳阳高照,回到上海的阴雨绵绵,日月星光皆不见,深更常常醒来,墨色中一片理还乱。于是开灯读书,半个时辰过去,心里不知不觉安静下来,直到听窗外第一声鸟鸣,那么清亮,放下书本再回到春眠的微暖中。

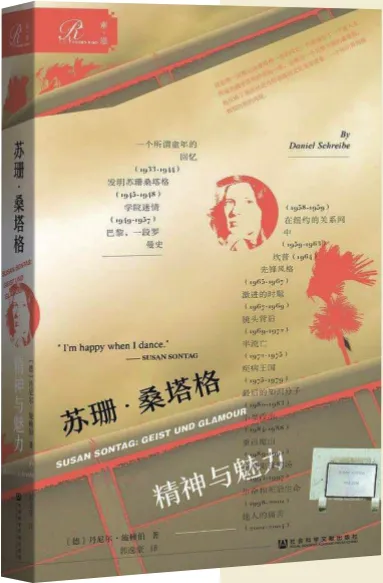

这几夜读的是传记《苏珊·桑塔格:精神与魅力》,作者是德国作家丹尼尔·施赖伯。桑塔格一生洋溢着土星气质,不断自我怀疑和自我拓展,活出了伟大的宽度。她对此也有明确的意识,曾说土星气质的标志是“一种深刻的忧郁”,具有土星气质的人“对于自我有自觉的本能与毫不宽容,自我从来不被当成是理所当然的”。从传统角度看,她的一生谈不上完满,1950年17岁时结婚,1957年离婚,情感之路坎坷多变。然而越过这些生活的湍流,她的极度敏锐放大到社会历史的广阔视野,释放出超凡的观察力,刷新了当代文化的感觉。《反对阐释》《论摄影》《火山情人》……一本本颠覆之作,不但形成了她的“不死性”,也证明了女性在思想领域的卓越能力。

最令我感动的是桑塔格生命的澎湃。很多人年轻时追风逐浪,梦想轻舟远航。随着离开学校,生活的大珠小珠倾泻而下,人在现实面前步步退缩,日渐微小,最后隐而不见。王安石《伤仲永》中的一句“泯然众人矣”,放到当下,可以概括很多人的隐痛。桑塔格不同,她一生坚持英雄主义,如她所崇拜的本雅明,“带着他的残篇断简、他睥睨一切的神色、他的沉思、还有他那无法抛却的忧郁和俯视”,一往无前。刚过40岁,她患上乳腺癌,这使她陷入手术和治疗的长期痛苦,却激发她写出《疾病的隐喻》,从大众患者被歧视和排斥的灰暗地带,发现社会的道德痼疾。1993年,60岁的她还前往炮火隆隆的萨拉热窝,亲自导演贝克特的荒诞剧《等待戈多》。高傲的诗人、诺贝尔文学奖获得者布罗茨基面对她也万分钦佩,称赞她是“大西洋两侧最具智慧的人。别人论点的终点恰恰是她的起点,我在现代文学中找不到可与她的散文同日而语的精神音乐”。

桑塔格自幼热爱阅读,一开始被教育读那些“正确的书籍”,都是精英阶层定义的“经典”。桑塔格却是个异数,她正大光明地从非精英文化中发现转型的“新感受力”。这似乎离经叛道,其实只是回到知识分子的常识,文化研究岂能只面向单一的东西?桑塔格的宽度正在于此,她坚决反对用对立的概念面对世界,一切都要放在“整个人类”的基础上平等对待。这需要极强的思辨力,需要大量阅读、广阔行走。桑塔格年轻时曾对爸爸说:“我绝不会嫁给一个不喜欢别人读书的人。”这句话,真应该印在每本爱情书的扉页。

很喜欢这本书里的一段描写:“1959年2月,26岁的桑塔格在一个鸡尾酒会上认识了三个人,他们正好是桑塔格幻想的那种知识生活的偶像。酒会在法国哲学家让·瓦尔的家中举行。他似乎很不在意自己的外表。科学史家乔治·德·桑蒂拉纳也在场,还有一个长得像萨特的年长男性,‘只是比他更丑而且跛脚’,随后她才知道他就是萨特本人。”这一段虽然只是个小小的聚会情景,却被桑塔格详细地写在日记里。她当然不是想写一本《世说新语》,而是记下内心的洞察:不拘一格是至高的精神境界,只有孱弱者才如履薄冰精心修饰。自由不但是宏大的奋斗,也是日常生活中的生动细节。