张元济:以文化出版开启庶民教育

文_张喁

张元济(1867年10月25日—1959年8月14日),字筱斋,号菊生,浙江嘉兴海盐人。中国近代史上著名的出版家、教育家与爱国实业家

作为中国出版第一人,张元济不是头脑简单的民族虚无主义者。他反对教育上的全盘西化,也不认同“中体西用”,主张“取泰西种种学术以与吾国之民质、俗尚、宗教、政体相为调剂,扫腐儒之陈说而振兴吾国民之精神。”

另一层面,他认为,“出版之事可以提携多数国民,似比教育少数英才为尤要。”遂加入商务印书馆。受他影响,今日的商务印书馆仍秉持“数百年旧家无非积德,第一件好事还是读书”的理念继续运作。

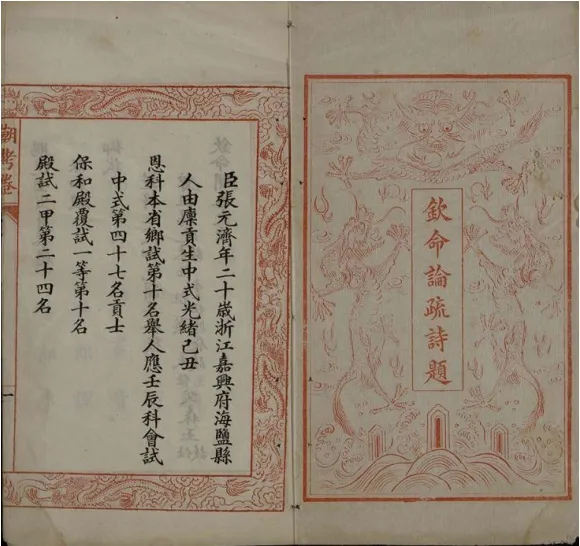

1892年张元济通过殿试,和蔡元培同科进士,一起被选为翰林院庶常馆庶吉士。戊戌变法失败后被革职,他认识到施行改革的着手处当在培养人才,而出版可“开民智”

商务印书馆的幕后功臣

中国学生大都用过如下工具书——《新华字典》《新华词典》《现代汉语词典》,它们的出版机构——商务印书馆,学生们自然是熟知的。光从名字上看,它就不同于某某出版社,带着一身近代味道。作为创办于1897年的百年出版机构,商务印书馆与北京大学一起被誉为“中国近代文化的双子星”。

商务印书馆创造了怎样的近代文化?能获此高评?

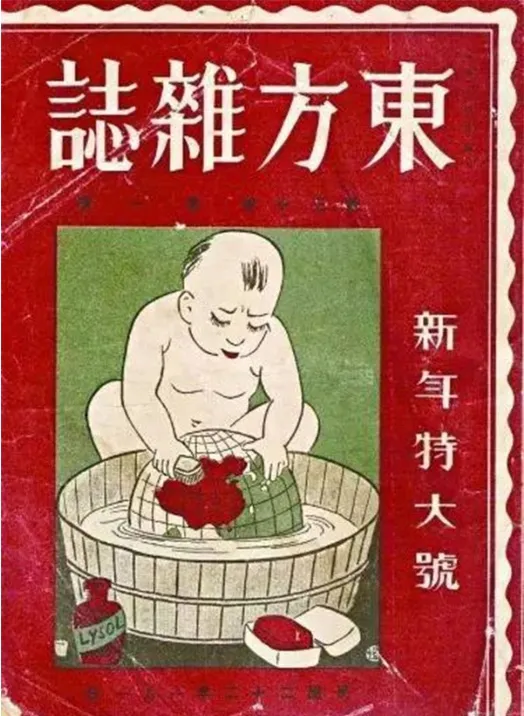

它编写大、中、小学等各类教科书,编纂《辞源》等大型工具类辞书,译介《天演论》《国富论》等西方学术名著,出版鲁迅、巴金、冰心、老舍等现当代著名作家的作品,整理《四部丛刊》等重要古籍,编辑“万有文库”“大学丛书”等大型系列图书,出版《东方杂志》《小说月报》《教育杂志》等各类杂志十数种,创办东方图书馆、尚公小学校,制造教育器械,甚至还涉足电影拍摄。

今天的商务印书馆虽然历经百年风云变迁而显得沧桑,但仍充满活力,不改初衷,以“服务教育,引领学术,担当文化,激动潮流”为己任。这不仅是中国读者和出版界的幸事,更是中国几代人接受文化教育的福祉。

可以说,商务印书馆的如此气度和格局,在创始早期就奠定了。是谁建造了这个中国现代出版业的桥头堡?是谁在掌握中国近代文化传播的风气?他就是张元济,但对今天的中国人来说,这个名字又显得陌生,没有诸如蔡元培、邹韬奋那样高频出现在课本中。

那么,中国近代文化中杰出人物的座次,是不是排得有问题?张元济其人,到底都做过什么?在出版工作背后,隐藏了怎样一颗灵魂?

张元济1867年出生于江苏海盐,其生也早,商务印书馆创立之初,只是上海滩一个华人基督教家族的小小印刷作坊,及至张元济1901年加入时,他已经快35岁了。在此之前,和很多清末的读书人一样,他走的也是科考求取功名的路子,并且在1892年通过殿试,和蔡元培是同科进士,被选为翰林院庶常馆庶吉士,这是从新进学士中选出的预备官员,很快张元济被任为刑部贵州司主事,一个六品小文官。刚踏上仕途,就经历了列强火烧圆明园三十多年后的最大冲击——中日甲午战争的完败。

国运艰难。越来越多的读书人具有了新思想,认为中国的出路就是变法。康有为组织强学会,开启有组织的维新。1898年戊戌变法大风潮,张元济也参与其中。

变法失败求其教育理想

张元济不属于公车上书的“康党”,更没有加入过强学会,只是和同仁一起组织学习“有用之学”,即“西学”中的英语和算术。张本人从1895年底也开始学习英文,同好有二十多人,还以“西学堂”之名在总理衙门备案过。后严复建议这个自发的学习团体改名“通艺学堂”,因“国子之教六艺是职,艺可从政,渊源圣门”。张元济一边招收年轻官员和官员子弟办理通艺学堂,一边和唐文治等报考总理衙门——这是清末从军机处拆分出的专门办理各国外交的“临时机构”,从咸丰时设立,“临时”存在了四十多年。

张元济和唐文治都被录取,进了总理衙门任章京。当时一切新政统归总理衙门办理,光绪皇帝接受了康梁的新政建议,时局向着有利于新政的方向发展,总理衙门的公务员们有大量维新准备事宜要办理。

1902年,商务印书馆经理夏瑞芳邀请时任南洋公学译书院院长的张元济入馆,二人相约“以扶助教育为己任”,为商务印书馆的发展奠定了方向。2014年,夏瑞芳于上海河南路发行所门口被刺身亡

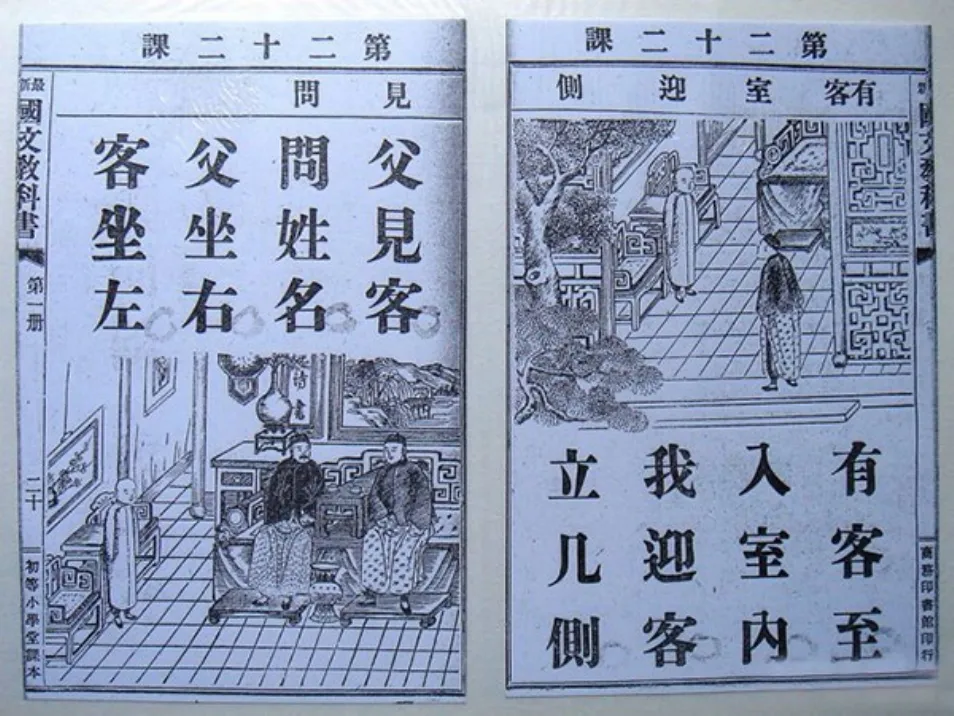

商务印书馆出版的《最新国文教科书》

商务印书馆的《东方杂志》一度成为《新青年》杂志挑战的“反动堡垒”

1898年“百日维新”开始,张元济被举荐给光绪,一起受荐的还有康有为、黄遵宪、谭嗣同、梁启超,推荐理由是“通达时务人才”。张元济的荐语如下:

“刑部主事张元济,现任总理衙门章京,熟于治法,留心学校,办事切实,劳苦不辞。在京师创设通艺学堂,集京官、大员子弟讲求实学,日见精详。若使之肩任艰大,筹划新政,必能胜任愉快,有所裨益。”

张元济和康有为作为六品官在颐和园被光绪接见,这在清朝史上是从未被允许过的。此时的张元济,上达天听,迎来了第一个人生高峰,但因光绪变法所冒风险极大,张元济冷静观察后,觉得变法“举动毫无步骤,绝非善象”,不像康有为一样在一百天不到的时间里狂热上摺几十个,而是认为“天心虽转,时尚未来”,张元济劝康有为离京办学,回广东老家韬光养晦,不要触犯朝廷内反对变法势力的众怒,建议他回广东专办学堂,等风气大开,人才众多时,变法就不难了。

果然,变法失败,康梁出逃,张元济被革职,但他也从失败和实践中得出结论:施行改革的着手处当在培养人才。他离开京师,南下上海筹备南洋公学(交通大学前身)译书院,并担任院长,通力支持严复译介出版了亚当·斯密的《国富论》等书,后又接任南洋公学总理,聘请蔡元培为西学特班总教习。

“我本将心向明月,奈何明月照沟渠”,张元济孜孜于培养西学人才,没想到却遇到极为跋扈的美国同事福开森,两人意见不和,张元济无奈辞职。

因创办《外交报》,张元济和印刷经销单位商务印书馆始有接触,很快受家族股东夏瑞芳邀请,加入商务印书馆,从此开启半世良缘。

出版最能让“民智大开”

张元济从办通艺学堂到办南洋公学特班,其路线是精英教育。但通艺学堂最多时才四十多人,特班也只有四十多人,以此“精英教育”,猴年马月才能让“四万万同胞”“民智大开”?

加入商务印书馆,代表了张元济教育思想的转变。他在1902年1月发表的《答友人问学堂事书》中,提出办学的首要宗旨是“勿存培植人才之见”,培养人才要打开固有思维模式,“念念在育才,则所操者狭而所及者浅”。换言之,精英教育达不成广泛教育的目标。他说西方几乎人人上学,虽并非人人成才,但每人应当懂的都懂,此即“民智大开”。

彼时清廷下令各省办学,将书院改为大中小学堂,但张元济更清醒,不是无脑跟风一味提倡西学的“洋务派”,他反对教育上的全盘西化,“勿标讲求西学之名”,指出各国都“各有其独立之道”,对于我们自身悠久的传统文化,“亦自有其不可不学之事”。而且他不认同“中学为体,西学为用”,正确的路线应该是“意欲取泰西种种学术以与吾国之民质、俗尚、宗教、政体相为调剂,扫腐儒之陈说而振兴吾国民之精神。”

因此他提出主张:一不能继续用四书五经作启蒙读物,二应该杜绝同治光绪以来教会中洋人编写的课本。加入商务印书馆,“盖出版之事可以提携多数国民,似比教育少数英才为尤要。”

1902年,张元济约请杜亚泉编辑一套《文学初阶》,作为清廷规定州县多设蒙学堂的教材。《文学初阶》共6卷,可供学生学习三年,然后转入小学,读《文学进阶》。

《文学初阶》第一册的前90课不出现虚词,全部用儿童常见事务为认字内容,如第一课,生字为“大小牛羊”四字,再组成“大牛、小羊、大小、牛羊”四词作课文。80课以后出现简单句子,如“马负车,牛耕田,桃开花,竹生笋”。

这些课程设置在当时都是了不得的突破。当时教育救国的呼声很高,但多数人都是人云亦云,实行起来,通通不知道该怎么办才好。比如一些儒生编写的《字课图说》,如此讲解“椅”字:“树之梓实而桐皮者曰椅”,取的是陆机《毛诗草木鸟兽鱼虫疏》的注解,以正宗解儿童身边事,让儿童百思不得其解,如坠五里云中。

张元济还让博学的杜亚泉担任商务印书馆理化部主任,出版了《最新格致教科书》《最新笔算教科书》《共和课本新理科》《新撰自然教科书》等课本;又让夏曾佑编写了《中国历史教科书》。

这些教材都是前无古人从无到有编写的,一方面当然借鉴了西方,另一方面又必须在自己的传统中寻求突破。《中国历史教科书》就跳出了过去常见的纪传体、编年体、纪事本末体格局,将本国历史分为上古、中古、近古三大期,以章节体呈现给莘莘学子。

新式教科书引领教育

张元济加入商务印书馆,就和同仁达成了不以盈利为目的的共识,“当以扶助教育为己任”。为了出版高质量的教科书和外文翻译书,张元济高薪聘请有学问的人当编辑。

1905年清廷废除科考,新式教育面临极大的挑战和机会。一方面,社会上流行张之洞“中学为体”的保守主张。另一方面,“都会之区,通商之埠,外国语学校到处林立”。当时有人说,科举虽然废除了,日本却成了中国读书人的“大贡院”,因为留日以学政法为主,读书和过去一样,仍旧是为做官。

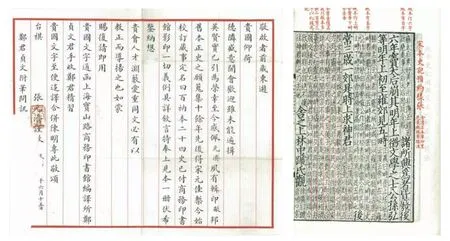

商务印书馆经营的涵芬楼是专门收藏古籍善本的图书馆,后改名东方图书馆,左图为张元济给日本友人的书信,内容是商洽复印日本馆藏的《百衲本二十四史》,右图为该书书影

对于新式教育,清廷拿不出教学大纲或课程标准,更拿不出像样的课本。张元济在《文学初阶》《文学进阶》的基础上,编辑出版了《最新国文教科书》,继而编写了《最新修身教科书》,成为当时最受欢迎的课本。此后直到辛亥革命清廷崩塌,商务印书馆不仅出齐了初小、高小和中学各年级的各科课本,高级学校各学科都有不同的课本可供选择。这些课本总计375种,801册,蔚为大观。众多教科书里,有一部分是小学各科教授法、教授指南和“详解”,间接解决了新式教育的师资培训问题。

科举时代结束后兴起的中国新式教育,在教育学、师范教育上百废待兴。清廷早前开设的师范教育,数量少,规模小,因给予毕业生近乎举人的资格,且膳食免费,故从不公开招生,几乎成为专供官二代富二代的腐败之地。

商务印书馆的教授法书籍,对有无经验的教师来说都是好帮手,其中采取三段教育法:预备或复习、教授新课、练习。每开新课之前,总要把以前讲过的与之近似或同一人物的其他故事加以复习,甚至远及三五年前教授的内容。

1905年科举制度寿终正寝,商务印书馆马上出资创办了师范讲习班,作为辅助教育的社会事业,第二年除续招新生之外,还附设了供师范生实习的附属小学,名曰尚公学校。“尚公”意谓崇尚公共教育和公共精神,叶圣陶曾在该校任教。1910年又办了养真幼稚园,附属于尚公学校。尚公学校以“留意儿童身心之发育,培养国民道德之基础,并授以实用之技能为宗旨”,设初等、高等五个年级,教学全用白话文。学校的设备比较齐全,有露天操场、雨雪操场、会场、图书馆、小卖部、摄影室等,并辟有园艺基地,供学生种花、植树,作自然科实习用。其他如理化仪器、标本模型等,也样样齐备。

此外,从1910年开始,张元济与同仁还发起了函授教学的师范讲习社,惠及九千多位师范生,经通信考试合格一千九百六十余人。1916年茅盾进商务印书馆工作,就是从批改函授学生的作业做起。恐怕今天的教育界人士,都很难想象如此新式的教育,是张元济在前清时代的商务印书馆主理创办的。

1948年旧中央研究院选举院士,张元济(前排左五)是得票最多的人之一。图为当时部分院士合影

从容面对诡谲的时代风云

作为戊戌变法中曾上达天听的风云人物,时局并没有忘记张元济。先是清廷想召他回京师,拟任其为学部左参议,后又调任他为外务部员外郎兼储才馆总办,但他只去了一趟京师,做了一些教育章程、制度的起草和建议后,并未就任官职,仍回商务印书馆编教科书。

1910年张元济出国考察了一大圈,对于西方国家的教育兴国,他懂得了“仅言兴学,学故不能兴也。财政、警察、交通,无一事不相联者。”满清政府自1901年空喊了十年“多办蒙养学堂”,但分文拨款都没有。这个矜言改革、立宪的满清皇室政权,终因几条铁路的导火索,被辛亥这颗炸弹爆破。

因为经历得多,在革命浪潮中,张元济非常清醒。他一直主张国民“姑且反求诸己”“使人人有立宪国民之资格”。用今天的话说,就是有什么样的人民就有什么样的政府,想改制就要从改变自身做起。他在商务印书馆创办了《法政杂志》《时事新报》,来唤醒人民。

革命果然不是天上掉馅饼,袁世凯很快赶尽革命党人,让熊希龄组织所谓“人才内阁”,熊找到张元济,请他出任教育总长,张元济从戊戌变法就认清了两面三刀的袁世凯,他当然没有上任。

张元济也不是复辟分子,自1912年元旦孙中山就任中华民国临时大总统开始,他的书信、日记里也都开始使用阳历。

在张元济和几名核心成员十年的通力打理下,商务印书馆不仅通过编写出版教科书取得了独一无二的社会效益,经济上也翻了若干翻,资产超百万。而且从前清开始,商务印书馆的《最新国文教科书》《最新修身教科书》里就没有忠君的内容,民国来临后仍可顺利发行。相比之下,从商务印书馆跳槽的员工们另起炉灶的中华书局,应对民国新教育编写发行的《新中华教科书》,文字反而不简明,虽得到行政上的支持,不久却被教育界自然淘汰,恢复使用商务印书馆的教材。

但商务印书馆也受时代浪潮波及。辛亥革命后民族自信心提高,商务印书馆早前为提高印制技术等原因,曾引入日资作股,1914年总经理夏瑞芳匆匆赴日交涉,不计代价清退了日股。不料公告一出,夏瑞芳突然于上海河南路发行所门口被刺身亡。凶手虽归案,但行刺理由莫衷一是,无法证明和日本人有关,隐约涉及上海滩陈其美帮会。如此乱世,张元济不主张追查,他就此失掉了事业上最重要的搭档。

涵芬楼与新文化运动

当新文化运动狂潮在民国初年袭来后,张元济和商务印书馆,没有站队充当新文化运动的旗手。甚至商务印书馆所属的《东方杂志》,成为《新青年》杂志挑战的“反动堡垒”。实际商务印书馆各个机构并不守旧,这不能不说是历史上的“躺枪”。

对于打倒一切传统文化的粗暴的文化态度,商务印书馆不理会,反而建筑并经营起了专门收藏古籍善本的图书馆——涵芬楼。张元济因此成长为著名的古籍版本学家、校勘学家。

在乱世之中,一方面新文化运动鼓动人们将古旧东西打入冷宫,甚至踩在脚下。另一方面,帝国列强们则在拼命掠夺这些珍贵文物。军阀执政,在这方面的保护工作是零,多亏了张元济等专业人才的努力,涵芬楼藏书日益增多,并改名东方图书馆,对外开放,服务各界。

立足这些藏书,再远赴国内各地乃至日本,对古籍善本进行拍摄,张元济在商务印书馆开启了古籍影印出版项目,陆续影印了《涵芬楼秘籍》《续古逸丛书》《四部丛刊》《百衲本二十四史》等,为这些珍贵古书续命,更为往圣继了绝学。

但不能说张元济和商务印书馆跟新文化运动对着干,《小说月报》的创立和改革即是明证。这本杂志一开始是庸俗才子佳人小说的鸳鸯蝴蝶派的阵地,张元济将它交给崭露头角的小说家茅盾,给予全权,不干预编辑方针。《小说月报》在茅盾手里开始宣传“为人生”的艺术观,刊载有浓厚生活气息的作品,巴金、老舍、丁玲等人在这里发表作品并蜚声文坛,后又由郑振铎、叶圣陶主编。可以说“五四”的老一代著名作家,都与《小说月报》有过密切关系。

张元济还重用共产党人杨贤江编辑《学生杂志》,教育青年关心政治,走向生活,用教育发动群众,当时比较进步的中学生和大学生,都受到这本杂志影响。

1926年,张元济年满60退休,又义务挑起影印古籍的重担,直到干不动为止。

张元济从来不是头脑简单的民族虚无主义者,从不把“西学”和传统文化对立看待。他在《影印四部丛刊启》里讲:“睹乔木而思故家,考文献而爱旧邦。温故知新,二者并重。”受他影响,今日的商务印书馆仍秉持“数百年旧家无非积德,第一件好事还是读书”的理念继续运作。

纵观张元济一生,不是坐拥实业的大老板,只是兢兢业业的经理人,“在商言商”。上海沦陷期间,他拒绝和日本人合作,一度以售宅鬻书维生。解放后积极配合公私合营,开心活到93岁,认为自己“及身已见太平来”。张元济为商务印书馆编辑的各类书籍写了数百万字的序跋,却无一字论及理想,这是“先行其言而后从之”的中国君子风度。

张元济的学问与学术思想的深度,今天人们缺乏了解。1948年旧中央研究院选举院士,张元济是得票最多的人之一,这是当时学界的认可。国学大师张舜徽对他有如下高评:“虽其一生无他专著行世,然观其所为群书题跋,固可考见其学问博赡,识见高远,固近世一大通儒也。”

2017年8月18日值商务印书馆创立120周年,上海举办“一位出版家的理智与情感——纪念张元济诞辰150周年文献展”,前排左三为张元济之孙张人凤,上海市文史研究馆馆员