行动研究法在提高陪检人员护患沟通能力中的作用

史海娜 郑琳

作者单位:100049 北京,航天中心医院

陪检工作是指陪检人员预约各项检查及全程、全方位陪同患者完成各项检查。陪检人员与相关人员的有效沟通提高了患者的遵医行为,减轻了患者的紧张焦虑心理,缩短了就诊等待时间,保证了在检查过程中的安全性,减轻了家属的陪检负担,优化了医院服务质量,促进了医患关系的和谐发展[1]。因此规范陪检人员的服务行为,提升陪检人员的沟通能力是当前急需解决的问题,但传统的干预方法起效甚微,未能有效地提高陪检人员沟通能力。行动研究法是由研究者和实践者共同研究实践中存在的问题,共同设计和实施改革方案,同时共同检测改革的进展,适时修改方案,在现实情境中通过自主反思性探索,以解决实际问题为目的的一种研究方法[2]。因此,为了提高陪检人员的沟通能力,保证陪检工作和患者就诊工作的有序进行,制订切实可用的陪检流程标准化路径,我们尝试将行动干预法应用在提升陪检人员沟通能力上,现报道如下。

1 材料与方法

1.1 一般资料本课题的参与对象为我院的陪检人员,相关科室的医护人员及在我院诊治的患者。研究对象为我院的陪检人员,由相关科室的医护人员及在我院诊治的患者对其工作做出评价。同时参与本课题的陪检人员再对自己的工作及相关人员的反馈进行评估。选取我院30名陪检人员参与本课题,其中男11名,女19名,年龄41~52岁,平均(45.21±4.77)岁,从事陪检工作至少3年。学历分布:大专6人,中专13人,高中11人,以上陪检人员对本研究均知情同意并自愿参加。

1.2 方法以行动研究法为框架,其阶段划分由三部分构成,即:情况调研判断、反馈研究、自我参与式研究,成立陪检质量管理小组,设计调查问卷,综合应用现场调查法、访谈法,通过对住院患者、医生、护士、医技科室人员、陪检人员进行调查,了解陪检人员沟通能力的现状,以及影响陪检人员沟通能力的因素,通过第一阶段、第二阶段、第三阶段两次螺旋循环过程,不断修正完善陪检人员陪检工作标准化路径。陪检质量管理小组成员9名,其中医生2名,医技科室人员3名,护士4名。

1.3 干预步骤

1.3.1 情况调研判断 ①住院患者对我院陪检工作的评估:陪检质量管理小组通过查找文献,设计调查问卷,发放给患者,调查患者对我院陪检工作的满意度。共发放问卷240份,回收问卷240份,其中有效问卷237份,有效率为98.75%。患者反馈的主要问题集中在以下几方面:陪检人员在与患者沟通过程中的沟通能力不足;陪检人员往往统一召集患者讲解,没有针对性;陪检人员与患者沟通时间较少,很多时候打断患者的问话,患者无法表达自己的情绪和问题;陪检人员比较忙碌,走路速度较快,医院人流多,患者容易与其走失;陪检人员未注意患者的个体化,对推轮椅检查的患者未注意患者的舒适性;陪检人员对于在半日内进行多项检查的患者缺乏合理性安排,患者在各楼层之间的检查耽误时间。②相关科室医务人员对陪检工作的评估:应用访谈法与临床和医技科室的相关人员座谈,访谈按照自行设计的问题大纲进行,问题包括陪检人员应具备的素质,陪检人员是否满足患者的需求,陪检人员与患者的交流是否有益于患者进行检查,陪检人员的沟通态度,陪检人员在患者的交接过程中的作用,陪检人员的沟通技巧。相关人员表示交接沟通中,有些陪检人员的交接表填写不完整;患者在检查前表现出焦虑、紧张及恐惧的情绪;患者对检查项目的流程、注意事项不知晓,影响检查的进行。③陪检人员对陪检工作的评估:将调查结果反馈给陪检人员,再邀请陪检人员进行座谈,共同商议反馈结果。陪检人员认为:目前我院陪检人员少、管理患者多、易引起身心疲惫与厌倦,导致焦躁与厌烦,因此与患者的沟通减少;没有接受过护患沟通技巧和能力的培训,业务能力有待提高,对于患者的检查项目缺乏应有的认识,导致解释不清;与科内护士交接时间短,对患者的具体情况不了解,在陪检过程中不能做到有的放矢。

1.3.2 反馈研究 陪检质控小组与陪检人员就第一阶段调查情况共同进行反馈研究,共同制定干预措施,形成标准化路径:①根据临床科室检查项目的数量和难易程度合理安排陪检人员,在神经内科、儿科、妇产科、普外科等科室相应地增加了陪检人员的数量,提高了工作效率,缓解陪检人员的焦虑和紧张情绪,缩短了患者的候诊时间,提高了患者的满意度;②由于各科室患者的疾病类型和检查项目不同,对陪检工作的要求也不尽相同,而陪检人员并不都是专业的医务人员,因此对某些检查要求不清楚。陪检质控小组要求各科室制订本科室陪检工作注意事项,尤其对于强调时效性的检查和有特殊要求的检查,需重点标记并详细解释,并制订成小册子,发放给陪检人员,用以指导工作;③与科内护士做好患者的交接工作,护士对患者做好评估,对于有特殊情况或个别有特殊注意事项的患者,需提前告知陪检人员,陪检人员在外出检查时注意与患者或其家属随时沟通,确保患者安全;④住院患者检查时间统筹安排每天下午4点陪检中心与各临床和医技科室沟通,根据患者病情的轻重缓急和需检项目的要求,统筹安排患者第2天的检查项目和时间,第2天早上或中午告知患者大致的检查时间和顺序,使患者提前做好准备,缩短患者的候诊时间;⑤定期维护平车、轮椅等辅助工具,使患者在外出检查时始终处于安全舒适状态,减少投诉;⑥将陪检人员与患者的沟通效果纳入绩效考核中,以提高陪检人员的责任感和自觉性,引导陪检人员积极发挥主观能动性,为下一阶段做好积极准备;⑦加强陪检人员沟通能力的培训,主要内容为沟通技能、医学伦理学、心理学等多学科知识,包括沟通交流知识要点、沟通方法、沟通时与患者的眼神交流、肢体语言、表情、语调、倾听等,如何介绍自己,解释检查工作及注意事项[3];对陪检人员进行基本的专业知识培训,向患者具体清楚地解释待检查项目,以缓解其紧张焦虑情绪,以良好状态进行检查。

1.3.3 自我参与式研究 实施陪检标准化流程两个月后再次进行四方满意度评价以及自我评价。陪检人员的沟通能力和沟通技巧明显好转,交流时间明显延长,交代患者检查时间、流程及注意事项条理清晰,患者候诊时间缩短、满意度提高。但还有一些问题存在,如陪检人员在陪检过程中遇到突发状况时紧张无措,夜间患者急诊检查无陪检人员陪同等。陪检质控小组与陪检人员就第二阶段调查情况共同进行反馈研究,共同制定干预措施,完善标准化路径。干预措施:①陪检工作缺乏团队协作精神,绩效考核更侧重组织目标和个人目标的一致性,陪检主管人员注重陪检人员的日常工作量,统一协调,杜绝互相推诿危险性大、搬运重的陪检工作。②由于陪检人员普遍缺乏专业医疗知识,尤其是急救医学知识,我们要求各科将患者病情危重分级,生命体征不稳定以及术后转运患者由医生和陪检人员共同陪同;生命体征稳定,但病情随时有可能变化者,由护士和陪检人员共同陪同;病情稳定,生命体征平稳,常规术前检查患者仅由陪检人员陪同[4]。

1.4 评价标准①医患沟通评价量表(SEGUE)[5]:由准备、信息收集、信息给予、理解患者、结束问诊5个维度构成,涉及评价指标25项,每项指标1分,总分25分,分值越高表明沟通技能越好。②护患语言与社会交往问卷[6]:包括关心患者的健康、鼓励患者进行日常社会交往、与患者探讨他们的感受与想法、与患者建立关爱关系等4个因子,31个条目,每个条目从频率、重要性、难度和可行性4方面评价,从一点也不、从不、非常、总是依次计1~4分,得分越高表明护士对患者的护患语言与社会交往程度越好。③自制的患者满意调查表:从缓解患者的不良情绪、提高检查效率、检查过程中的舒适及安全、陪检人员的答疑解惑、陪检人员的责任心及协调能力等方面对陪检人员进行评估,分为非常满意、满意、基本满意、不满意,满意度=(非常满意例数+满意例数)/总例数×100%。

1.5 统计学方法数据应用SPSS 20.0统计软件分析。数据应用n(%)进行描述性分析。

2 结果

2.1 陪检人员沟通能力达标率比较两阶段陪检人员满意度调查显示,陪检人员的沟通能力达标率逐渐增加。见表1。

表1 陪检人员沟通能力达标率[n(%)]

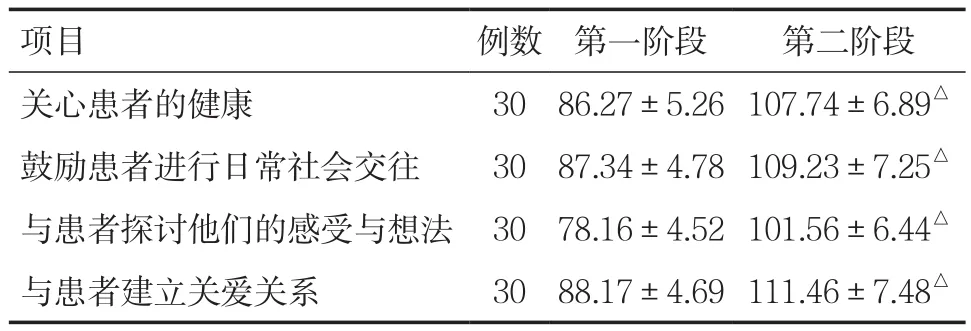

2.2 陪检人员语言与社会交往程度比较陪检人员第二阶段各项得分高于第一阶段,差异有统计学意义(P<0.05)。见表2。

表2 陪检人员语言与社会交往程度比较(±s,分)

表2 陪检人员语言与社会交往程度比较(±s,分)

注:与第一阶段比较,△P<0.05

项目例数 第一阶段 第二阶段关心患者的健康 30 86.27±5.26 107.74±6.89△鼓励患者进行日常社会交往 30 87.34±4.78 109.23±7.25△与患者探讨他们的感受与想法 30 78.16±4.52 101.56±6.44△与患者建立关爱关系 30 88.17±4.69 111.46±7.48△

2.3 陪检人员满意度调查第一阶段调查后非常满意10人,满意13人,满意度76.67%;第二阶段调查后,非常满意18人,满意10人,满意度93.33%。

3 讨论

行动研究因其变革性、实践性、参与性和协作性,所以更适用于自身的实践工作中,实践工作者要实际参与研究工作,在研究过程中综合运用各种研究方法与技术,重视患者的感受和主观能动性,与患者共同协作寻找解决问题的方法,通过实践行动来解决工作中的问题[7]。目前欧美等发达国家的医疗后勤保障系统已逐渐科学化、规范化和系统化[8,9],而作为后勤保障的陪检工作在中国尚无固定的模式,由于陪检人员文化程度参差不齐、陪检工作的工作量大、人员少,往往造成陪检人员与患者及家属之间沟通不畅,影响陪检医疗服务的质量,导致医疗纠纷增多。为了提高陪检人员的沟通能力,我们将行动研究法运用在制订陪检流程标准化路径中。

3.1 行动研究法是提高陪检人员沟通能力的基础传统干预措施的制订只是按照理论进行,缺乏实践可操作性。行动研究法使提升沟通能力具有针对性和实践操作性,综合运用多种方法,重视理论与经验的作用,按照问题诊断、计划、行动、观察反思的步骤进行研究,以解决实际问题为目的,以实证调查为最终依据,措施建立在调查归因的基础上,收集患者、医生、护士、医技科室及陪检人员本身的反馈,在实证基础上对措施与行动的有效性进行评估和反思[10,11],了解他们的需求,对沟通方式进行合理、有效的设计,调动学员的积极性,引导学员思考有效沟通,有利于提高其护患沟通能力,从而增强培训效果,更好地为患者服务,同时也提高医护人员与陪检人员的沟通能力,有预见、有计划地完成患者的送检工作,保证患者的医疗安全,提高患者的满意度[12~14]。

3.2 行动研究法是提高陪检人员沟通能力的保证此阶段应有效地应用调查结果,还可以作为一种激励方式来提高陪检人员的责任感和自觉性,引导其积极发挥主观能动性,为下一阶段做好积极准备。本研究中,动态的制订完善了陪检人员沟通能力的标准化路径,动态监测路径的实施,将发现的问题向陪检人员及时反馈使其及时调整,重视陪检人员的主观感受,与陪检人员共同协作寻找解决问题的方法,适时修改方案,以完善下一循环的标准化路径,反思过程呈螺旋循环[13,15]。定期对沟通效果进行反馈和评价,完善沟通评价体系,促进护患沟通长效机制建设,从而实现其制度化、科学化、标准化和动态化管理[16]。本研究中,经过三阶段的标准化路径的管理,陪检人员的沟通能力达标率、社会交往与语言程度能力均明显提高,减少和防范发生医疗纠纷,提高陪检服务质量。

3.3 行动研究法是延续和完善陪检人员沟通能力的标准路径行动研究把研究成果应用到实际的工作情境中,再进行评估,根据反馈回来的问题而开展研究,适时调整策略,在下一次研究中便于修正提高[15]。本研究中,沟通能力标准路径具体实施两个月后再次进行四方满意度评价及自我评价,根据反馈再次完善和改进陪检人员沟通能力的标准路径,提高患者满意度,全面提升医院整体服务水平和服务内涵。

3.4 行动研究法提高患者的满意度研究显示,良好的陪检工作有利于患者家属充分了解术前检查的项目、时间、地点和注意事项,能保证术前检查有序进行,避免盲目等待,节省患者时间[17]。若医护人员之间缺乏有效沟通,信息不全面,将影响患者诊治[18]。良好的陪检工作有助于床位医师了解患者术前检查的进程,便于及时合理安排手术日期,提高工作效率[19]。通过陪检流程标准化路径的建立,提高了安全意识及陪检风险的预见性,减少了陪检中差错、陪检缺陷的发生,减轻了患者家属的陪检负担,有助于建立良好的护患关系,促进陪检规范化管理,完善医院的整体服务,提高患者的满意度。

住院患者的医疗护理质量与日常陪检工作密不可分,分析当前医院陪检人员沟通能力现状以及质量情况,通过行动研究法制订切实可用的提升陪检人员沟通能力的标准化路径,可调动陪检人员的工作积极性,规范陪检人员的工作行为,提高服务技能和质量,改善服务态度,为构建和谐的护患关系保驾护航。