民歌《茉莉花》多版本演唱对比浅析

张天骄 初征

摘要:《茉莉花》是家喻户晓的中国民歌,以其独特的魅力传承各地,经久不衰。作为体现咏物情怀的歌曲,有许多的翻唱及二度创作,此时歌曲不仅仅是表达对花的赞美、咏叹,更多的是以茉莉花喻人、喻己,借花抒情,表达对人的喜爱。随着文化的发展,流行音乐元素的加入使得这首民歌变得更具现代化、更贴合当代音乐审美。

关键词:《茉莉花》 流传 改编

中图分类号:J607 文献标识码:A 文章编号:1008-3359(2019)12-0051-03

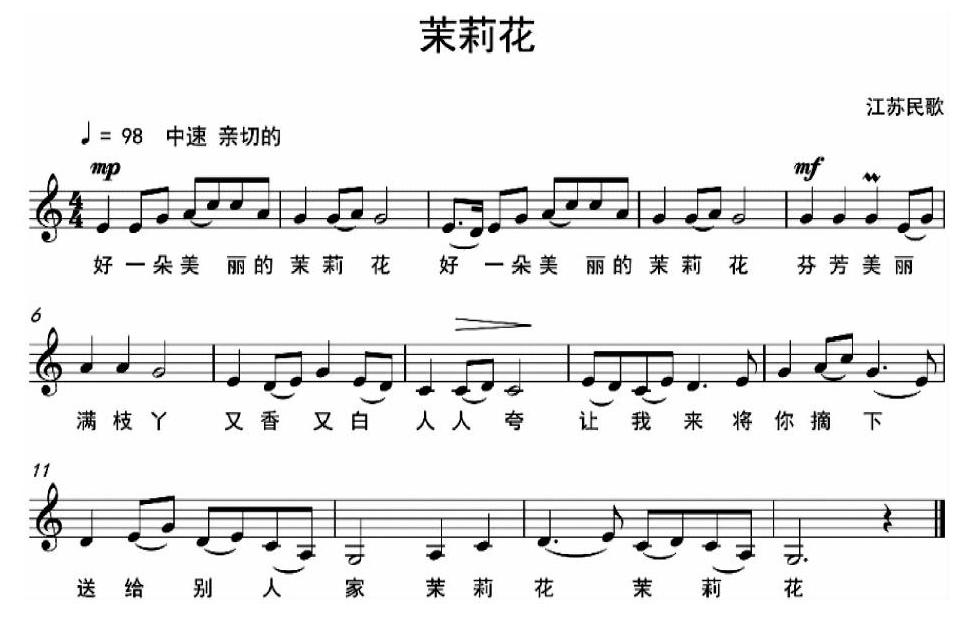

《茉莉花》是一首江苏民歌,起源于南京六合,最初叫《鲜花调》,在全国各地也有许多不同的版本。作为江苏苏北人,课本教材以及电视作品当中经常出现的《茉莉花》是笔者从小耳濡目染的歌曲。从认知到学习哼唱再到耳熟能详,《茉莉花》以其独特的魅力影响了一代又一代人,19世纪这首民歌传入欧洲并流传到世界各地。

一、江苏地区广为流传的《茉莉花》

关于江苏地区流行的《茉莉花》版本有两首,一首是《好一朵茉莉花》,亦有一首《茉莉花》。对于《茉莉花》的起源地有些许争议,一说起源于南京六合,另一说是源自扬州小调。而在众多歌唱家演唱的版本中,这两个版本的名称并没有确切定论,多数都被混为一谈,不少版本不免“张冠李戴”。究竟姓甚名谁无从考证,在此不多作论述,但可以了解到的是,这首民歌在历史的发展进程里都在不断地演变。

(一)著名歌唱家张也、雷佳演唱了同一版本的《茉莉花》,两者各具特色。张也演唱作品多数体现出了她独特且浓厚的民族嗓音特点。对这首《茉莉花》的演唱也突出体现了民歌的特色。歌曲配乐伴奏具有现代流行音乐的特点,节奏欢快、感情流畅,伴奏中竹笛、二胡类线性乐器与人声旋律配合,相得益彰,整曲带给人灵动、优美的欣赏体验。

(二)雷佳演唱版本整曲较为舒缓、悠然。伴奏采用古筝、琵琶、二胡、笛等民族乐器,充分体现了这首民歌的韵味,人声演唱具有江南小调的风情——含蓄、委婉动听,节奏相比张也版本要轻缓,起伏较小。

作为以出版形式传播于国外的第一首中国民歌,《茉莉花》的旋律曾被引用于意大利歌剧《图兰朵》中,使之驰名中外。《茉莉花》承载着深厚的民族风韵,展现了其独特的曲调风格,江南小调的清丽隽秀、婉转柔媚尽收耳畔之间,被称为“江南第一歌”。

二、流行于華北平原地区的《茉莉花》

(一)河北地区版本

河北南皮的《茉莉花》运用了“落子调”这一地方剧种,落子发源于河北武安,曲调优美、穿插说唱和歌舞,具有浓郁的地方特色。

1.女声合唱的落子调《茉莉花》融入了原汁原味的当地戏剧曲调,具有浓厚的民俗民风。该曲唱词较原版略有改变但整体词意跟原版相一致。在每句歌词的起始字词之后添加无实义的语气助词,但又不以装饰音记谱,正是延长的这种戏剧拖腔强化了乐曲的表现力,增添了北方民歌小调的叙述风格。

2.曹燕珍演唱的《河北茉莉花》是典型北方风格,句尾的拖腔以及加入的一些装饰音,例如“哎嗨,哎嗨呀”都体现了北方民歌的活泼、明快的风格特点,悠扬的梆笛伴奏衬托出极具韵味的北方民歌特色。

河北地处燕赵之地,历史悠久,多慷慨悲歌之士。有着丰厚的民歌传统,河北的小调歌曲具有强烈的音乐感染力和鲜明的个性,曲调质朴生动、朗朗上口。

(二)天津地区版本

涵盖北京、河北、天津等地的平原地区民间音乐,民歌以小调为主,对于外来因素具有较强的融合性,这便形成了极具特色的地方水土人情以及绚丽多彩的民歌风格。

天津宝坻的《茉莉花》运用了被称为“蛤蟆韵”的民间曲调,乐曲短小简单,加入了下滑音、波音等演唱技巧。唱词丰富多彩、添加了大量语气词,歌词内容更加丰富多彩,大量反映人文生活,歌曲生动轻盈极具特色。

(三)山西地区版本

曹燕珍演唱的一首《山西茉莉花》表达出了阿哥阿妹的爱情故事,典型的借花抒情,围绕花表露出对有情人的美好寄托,最能贴合也最能反映70、80年代的民间人文情感。借景抒情,民间小调的叙事性最具吸引力的地方就是贴合自然与群众生活,具有较强的娱乐性与流传性。

三、流行于东北地区的《茉莉花》

(一)辽宁地区版本

单秀荣演唱的东北民歌《茉莉花》,曲调具有东北独特的明朗、豪迈、起伏跌宕的特点。唱词简洁明了,但曲调连续迂回,音与音之间七度的大跳,具有鲜明的二人转风格,技巧相比之前的各种版本也更加丰富。

(二)黑龙江齐齐哈尔地区版本

曹燕珍演唱过全国各种版本的《茉莉花》,每一首都各具特色,这一首与单秀荣版本异曲同工,具有东北民歌的热情、火辣的曲调风格。或许是由于她演唱过各种版本的《茉莉花》,对歌曲特色与表现方式具有其更深刻的体会与理解,这一首《茉莉花》相比辽宁版本多了一点细腻和灵巧,尤其是装饰性的花腔唱出了别样的风味,最后反复几句无实意的拟声词诙谐生动,极具感染力。

四、改编再创作广为流传的《茉莉花》

(一)马来西亚歌手梁静茹的《茉莉花》采撷原曲的词与调,呈现出了这首浅唱低吟的现代流行色彩的作品。保留了部分原版《茉莉花》民歌词曲并加以发展、创作,深化了歌曲的情感内容,让听众对于民族乐曲有了更深刻、独特的理解,更突出了流行音乐与民歌交相辉映的魅力。

(二)阿里郎的说唱版本更呈现出一种别样的风味,原曲本是江南风味的慢节奏、温婉含蓄的小调,加入说唱、戏腔等各种歌唱风格,贴合当代流行音乐趋势,更易于被广大流行音乐听众接受,对民族音乐的流传与持续性发展具有积极的意义。

五、戏曲与流行相结合的《茉莉花》

起初听高博文、金婷婷版本的《茉莉花》,听到他正宗的“吴侬软语”感到尤为亲切,仿佛远房叔叔的语调萦绕于耳畔。高先生是上海人,师承大家,评弹技艺高超。本曲结合了苏州评弹与流行爵士乐伴奏,应当是缘于高先生曾经提出的“摇滚评弹”,曲风也受之影响,节奏鲜明、欢快。前半段三弦加上爵士鼓伴奏配合传统戏腔令人耳目一新,后接女声婉转悠然的江南小调唱法,紧接着转换为现代爵士的流行唱法,最后男女共同演唱和声,自然优美归于平缓。而根据高本人的音乐思想理念来看,“摇滚评弹”只是一个方向,有它独有的受众,并且广大戏剧爱好者对之也是褒贬不一,如今高先生本人也不愿再提“摇滚评弹”。由此來看,传统的戏剧艺术也是有不少拥护者,毕竟传统艺术的精华之处就在于醇正、在于原汁原味。

高博文先生的理念笔者个人尤为欣赏。诸如《茉莉花》一曲,在传承传播的过程中避免不了的被再创作和改编,这是当代人审美以及价值观念发展过程中不可避免的文化的交融与繁衍,但有些音乐文化毕竟不似水稻,非是杂交出良品。在接受与传承的同时要保留它的精华,留存最能体现民族特色的部分,这样的经典,才能主导不变的潮流,积淀不俗的底蕴。

民族音乐是一个民族在历史发展过程中创造出的全部音乐。中国的民族音乐包含源远流长的民间音乐、宫廷音乐、文人音乐、宗教音乐等传统音乐,这些民族传统艺术无不有着震古烁今的影响力。费玉清说:“从台北唱到东南亚,从海外唱到内地,唱不够的就是中国民歌”。

那么究竟传统艺术的意义在于何处?不以时空间的约束,在其从源头至当今往后的历史长河里或许会逐渐发掘,往复不休地争论艺术的绝对性不是艺术发展的目的所在。普遍性寓于特殊性之中,艺术来源于生活同时必然高于生活,这是它能够在普遍性中超脱而出的根本性能。流传的目的在于取其精华、去其糟粕,使之服务并且保证高质量的人文发展并能够切实应用于人之生活需求。

参考文献:

[1]肖常纬.中国民间音乐概述[M].重庆:西南师范大学出版社,2006.

[2]连波.中国曲艺经典唱段100首[M].合肥:安徽文艺出版社,2012.

[3]王冼平.民歌·中国[M].北京:中国水利水电出版社,2015.

[4]朱亚荣.中国民歌精选集[M].太原:北岳文艺出版社,2006.

[5]杨瑞庆.好一朵茉莉花[M].上海:上海音乐出版社,2009.