杜甫《悲陈陶》《悲青坂》历代注释中的若干问题

——兼论两首诗歌与杜甫卷入房琯事件之间的关系

钟卓萤

历时九年的安史之乱(755-763)是唐朝由盛转衰的转折点。“诗史”杜甫(712-770)的中晚年都在乱中度过,这一时期同时也是其创作高峰期。据《新唐书·本纪·肃宗》天宝十五载十月载:“辛丑,房琯以中军、北军及安禄山之众战于陈涛斜,败绩。癸卯,琯又以南军战,败绩。” 《悲陈陶》《悲青坂》两首诗就是以这两场败仗为背景创作的。公元755年11月安史之乱正式开始,陈陶、青坂两次对战发生在叛乱爆发的一年后,还处于安史之乱初期。当时两京已被叛军占领,杜甫也被困在长安城中。在此之前,由于哥舒翰兵败潼关,导致唐军陷入严重劣势,玄宗等也因此往蜀地逃难。陈陶斜之战是肃宗登基后一次大规模的重要战役,然而据《资治通鉴·唐纪三十五·至德元载》记载:“辛丑,二军遇贼将安守忠于咸阳之陈涛斜。琯效古法,用车战,以牛车二千乘,马步夹之;贼顺风鼓噪,牛皆震骇。贼纵火焚之,人畜大乱。官军死伤者四万余人,存者数千而已。癸卯,琯自以南军战,又败。杨希文、刘贵哲皆降于贼。”可见,这两次战败导致死伤惨重,也使唐军进一步陷入严峻的劣势之中。

关于《悲陈陶》《悲青坂》二诗的系年问题,历代诸家的意见都比较一致,统一把它们系在756年冬。或许是由于这两首诗有非常明确的主题,创作时间上也未引起争议,所以学界对这两首诗少有关注。然而,通过对相关史料与历代注释进行梳理和比对发现,其中存在几点值得提出和商榷的问题,主要可以分为历代注释所引史料中存在的问题、诗歌的成立以及诗歌与杜甫卷入房琯问题之间的关系等三个问题,以下将分别论述。

一

关于陈陶斜之战(一作“陈涛斜之战”),除了正史上的记载以外,相信历来不少人都是通过杜甫的《悲陈陶》《悲青坂》了解这段历史的。历代注家对这两首诗歌创作背景所作的注释,影响广泛、深远。因此,各家注释中出现的问题往往也对后代读者的历史认知产生影响。

《杜诗详注·悲陈陶》中引卢元昌曰:“当时乘舆未定,大兵未集,仓卒举事,原非胜算。至德二载春,上曰:‘大众已集,庸调已至,当乘兵锋,捣其腹心。’李泌尚以两京未可取,当先取范阳。琯于此时,遂欲恢复两京,亦志大虑疏矣。”这一段话,若直接按字面意思,一般会理解为:“至德二载春,唐肃宗决定要收复京城。李泌认为时机未到,应先取范阳。而这时候,房琯想法也与肃宗一致,因而主动请命带兵,引发这场陈陶斜之战。”然而,按照史书编年记载,房琯主动请命带兵收复两京,也即陈陶、青坂两次战事发生的时间,是至德元年。卢元昌在至德元年发生的事之前引《资治通鉴》至德二载事,明显前后顺序倒转。对于读者而言,是具有一定误导性的。值得注意的是,仇兆鳌在引用卢元昌这段话后并未加以指正。这说明两种可能性:一是仇兆鳌赞同卢元昌的说法,二是仇兆鳌对这一段引用内容并未加以仔细核实考证。无论是卢元昌还是仇兆鳌,在引用相关史料时,都存在一些不足之处。

类似的问题在《悲青坂》的注释中也有出现。《杜诗详注·悲青坂》中对“天寒饮马太白窟”一句的注释中,引用了钱笺:“太白山,在武功县去长安二百里。琯先分三军,刘悊将中军,自武功入,故曰饮马太白窟。”然而钱谦益所指的“琯先分三军,刘悊将中军,自武功入”,事实上是发生于陈陶战的事。青坂之役中,房琯以南军战,而南军是“从宜寿入”。虽然两次战败之间仅隔一日,两战发生的地理位置也相对接近,加上这条注释也并不影响读者理解诗歌本身的内容,但此处将陈陶战时情况套用到青坂战中,从历史记述的角度来看有不恰当之处。然而,与上述情况同样,仇兆鳌《杜诗详注》中再次原样引用了存在问题的史料。历来都有“千家注杜诗”的说法,但实际上最为通行的、影响最大的,当为仇注本。因此,这些细节上的问题,也可能因仇注本的影响力造成读者对陈陶、青坂之战的史实有一些误解。

二

历来关于《悲陈陶》《悲青坂》文本上的争议是较少的,其中最突出的就是《悲陈陶》中“羣胡归来血洗箭”一句中句尾“血洗箭”三字。“血洗箭”一作“雪洗箭”,赵注、九家注、《杜工部集》《草堂诗笺》《杜诗镜铨》、《补注杜诗》《分门集注》《全唐诗》《杜臆》均作“血”,仇注、《千家注杜诗》《读杜心解》作“雪”。今人的注本中,萧涤非《杜甫诗选注》、谢思炜《杜甫集校注》、曾祥波《杜诗考释》均作“血”。由此看来,虽然流传最广的仇注作“雪”,在今人看来应作“血洗箭”似乎已成定论。

仇注本中对“雪洗箭”解释曰:“雪洗,雪拭也。” 还特意提到赵注、《杜臆》中的“血洗箭”并加以否定。仇兆鳌认为:“赵注谓洗箭上之血。《杜臆》谓用血水以洗箭,不如依旧本作雪洗箭,语较平顺。”然而,他却未明说所依的旧本究竟是何本。据《分门集注杜工部诗》,“羣胡归来血洗箭。洙曰:血,一作雪。”也就是说,杜甫集的祖本二王本中也作“血”。另一方面,《九家注》就明确否定了“雪洗箭”的说法:“赵云‘羣胡归来血洗箭’,句法好处正在血洗箭三字,葢言箭镞上之血也。如东坡《韩干马诗》云‘最后一马马中龙,不嘶不动尾摇风’。又《薄酒篇》云‘五更待漏靴满霜’,皆此格也。蔡伯世却取一作云‘雪洗箭’,非是。”此处,被批评的蔡伯世(蔡兴宗)乃北宋时人,或许仇兆鳌所谓的旧本指的就是蔡兴宗注本,又或是蔡兴宗与仇兆鳌所参照的都是同一本子。无论是前者还是后者,都说明最晚在北宋时已有“雪洗箭”一说。但是,仇说并未足够令人信服,今人更倾向依照二王本之说。陈陶斜一战“死伤者四万余人”,可想而知当时情景该是血流成河,似乎“以血洗箭”更符合常理与事实。

此外,关于这两首诗歌的具体创作时间也存在疑问:是先有《悲陈陶》,再有《悲青坂》,还是两首诗歌同时成立?对于这点,谢思炜先生《杜甫集校注》《悲青坂》注曰:“诸家皆谓二诗同时作。”然而,历代注释中似乎并未有具体的论据证明这点。我们在思考这一问题时,或许会考虑到以下的可能性:杜甫是否可能在陈陶战败后随即收到详细情报,写下《悲陈陶》。隔一天后,听闻青坂战败故而再写下《悲青坂》?在当时的情况下,除非杜甫身居军中、朝中要职,能得到最快最新且最详尽的战报,否则这可能性相对较低。

同时代的岑参所写的《行军二首》同样记录了陈陶战败一事。诗中有“昨闻咸阳败,杀戮尽如扫”句,《岑嘉州诗笺注》在肯定“咸阳败”指至德元载陈陶战败事的同时,却谓:“诗作于至德二载”。诗题下注曰:“时扈从在凤翔”。笔者据《岑参年谱》再考岑参756年至757年行踪,《年谱》756年载:“公于本年秋仍在北庭。《首秋轮台》诗:‘轮台万里地,无事历三年。’”又,757年载:“四十三岁。春末东归,夏日至凤翔,六月,杜甫等荐公为右补阙。冬,扈驾归长安。”可见,陈陶战败时岑参在北庭,直到翌年春才东归,夏天才到达凤翔。而《行军二首》又是作于岑参扈从在凤翔期间。如此一来,《行军二首》作于至德二载说应是根据年谱系年,也比较符合史实。既然岑参诗作于至德二载,我们就不能把“昨闻咸阳败”的“昨”直接理解成“昨日”。

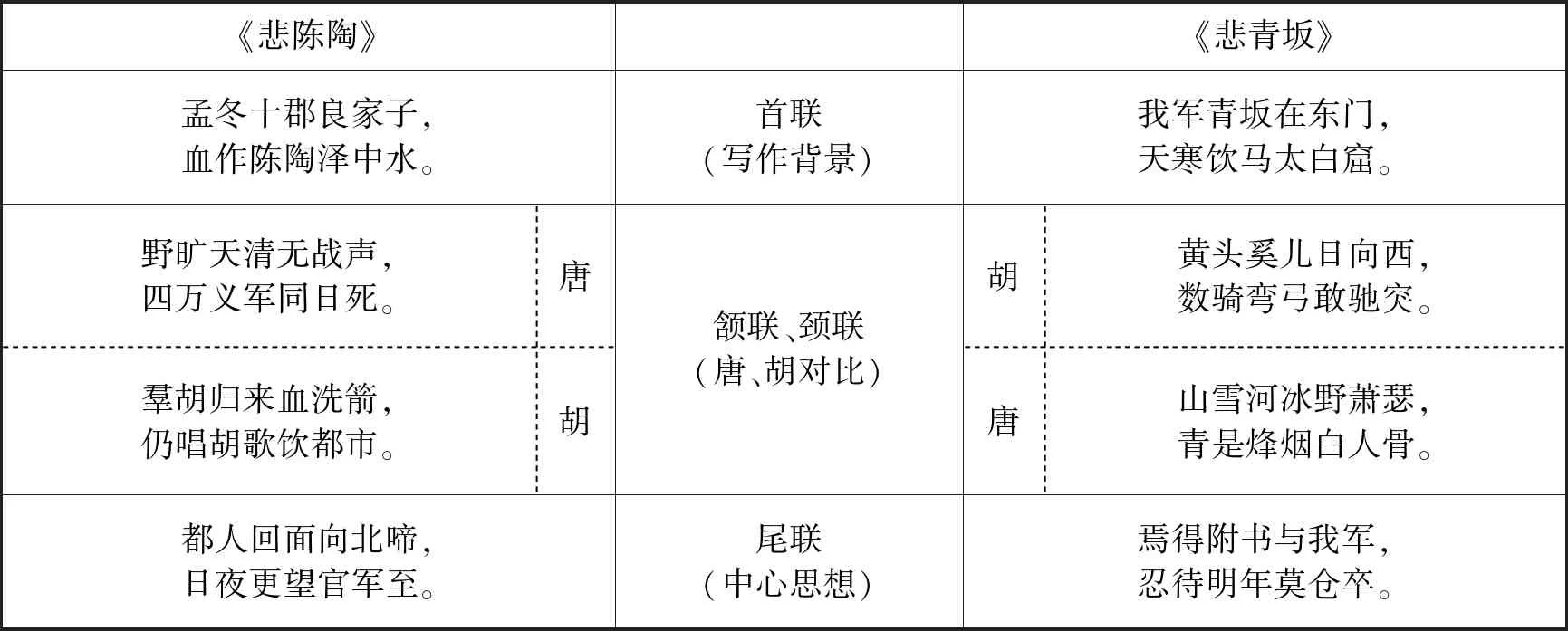

若《悲陈陶》不是在青坂战败前写的,那么,为何杜甫要特意把两次时间如此相近的败战分别写成两首独立的诗歌,而不是以组诗的形式出现?即使两首均是青坂战败后所作,也不足以完全否定二诗是前后分别写成的可能性。为此,笔者试图从两首诗歌在文本上的联系寻求相关的论据。首先,从诗歌内容构成上分析《悲陈陶》《悲青坂》两首诗,总结如下:

《悲陈陶》《悲青坂》孟冬十郡良家子,血作陈陶泽中水。首联(写作背景)我军青坂在东门,天寒饮马太白窟。野旷天清无战声,四万义军同日死。唐羣胡归来血洗箭,仍唱胡歌饮都市。胡颔联、颈联(唐、胡对比)胡黄头奚儿日向西,数骑弯弓敢驰突。唐山雪河冰野萧瑟,青是烽烟白人骨。都人回面向北啼,日夜更望官军至。尾联(中心思想)焉得附书与我军,忍待明年莫仓卒。

两首诗歌的首联均明确点出诗歌主题的背景:《悲陈陶》清晰表明时间为“孟冬”、牺牲的唐军为“十郡良家子”、战事地点在“陈陶泽”;《悲青坂》则说明“青坂”位置在“东门”“太白窟”附近,当日天气极其寒冷。这些都是典型的记事手法。颔联和颈联描写战争情景,且特别强调叛军与唐军的对比,形成强烈的感染力。《悲陈陶》先描述唐军的惨况,再描述胡人(安史叛军)残忍、得意的行状,而《悲青坂》在顺序上反过来,先描述胡人的来势汹汹,然后再描述唐军伤亡惨重的悲凉。两首诗歌的尾联都清楚表达了诗歌的中心思想。由此可见,从诗歌构成上来看两首诗的结构相似,且相互呼应,应该是同时所作。

那么,为何杜甫要把两次时间如此相近的败战分别写成两首独立的诗歌,而不是以组诗的形式出现?关于这点,虽然在古代诸家注本中都未有人提出质疑,但日本近代学者久保天随著《李杜评释》一书中,就提出了《悲陈陶》《悲青坂》二诗“诗格相似,不应相离”的观点。此外,谢思炜先生在《杜甫诗选》一书中关于《悲青坂》的解读也为此提供了关键的提示。他认为:“同为悲痛之作,前诗着重于表达都人的心情,此诗则收结于对我军建言,在悲痛之中保持了对局势的冷静分析。”确实,通过对两诗中心思想上的对比,我们不难看出《悲陈陶》末两句“都人回面向北啼,日夜更望官军至”重点表现百姓的忧虑与无助;《悲青坂》末两句“焉得附书与我军,忍待明年莫仓卒”则主要表达杜甫认为以当时唐军的状态不应急着开战的主观想法。这也许是杜甫内心矛盾的一种表现:站在百姓的立场,他希望唐军早日收复京城;而站在个人立场,他清楚当时唐军不该急着求成。这两种互相对立、矛盾的想法,反映到诗歌上就成为了立意不同的两首独立作品。由此推断,正是因为两首诗歌一开始就立意不同,诗人才将两次时间相近的败战分别写成两首独立作品,而不是以组诗的形式成立。

三

正如我们所知,杜甫后来被卷入房琯问题,又遭到贬官,这对杜甫而言可谓仕途上最沉重的打击。杜甫与房琯是布衣之交,杜甫所写的《悲陈陶》《悲青坂》二诗的主题——陈陶、青坂之战,都是由房琯负责带兵作战的。由于以上种种关联,自古以来对《悲陈陶》《悲青坂》与房琯问题的关系引起了诸位注家的讨论。清人潘德舆《李杜诗话·卷三》指出:“况考琯之罢相,《旧史》即系之兵败下,殊觉失之不审。《新史》曰:‘琯时败陈涛斜,又以客董廷兰,罢相。’虽兼二事,言仍未核也。予检杜公《奉谢口敕放三司推问状》云…据此,则琯之罢相自为琴工董庭兰事,与陈涛之败了无交涉,盖陈涛之事在前一年也。”与此相对的,不少注家、学者都认为,《悲陈陶》《悲青坂》两首诗歌的写作与杜甫被卷进房琯问题存在直接的关系。朱鹤龄注曰:“考史:琯欲持重有所伺,中人邢延恩等促战,仓皇遂及于败。诗云‘忍待明年莫仓卒’,即琯持重意也。噫!陈陶之败,与潼关之败,其失皆以中人促战,不当专为琯罪也,故子美深悲之。”在朱鹤龄之前,苏轼就此问题也发表过见解:“《悲陈陶》云:‘四万义军同日死。’此房琯之败也。《唐书》作‘陈陶邪’,不知孰是?时琯临败,犹欲持重有所伺,而中人邢延恩促战,遂大败。故次篇《悲青坂》云:‘焉得附书与我军,忍待明年莫仓卒。’”苏轼所言,是从今人掌握历史全局的视野下对历史事件的评价和判断。而朱鹤龄或许是受苏轼的观点影响,先入为主地把同样的视角套到杜甫身上,才会认为当时的杜甫因了解陈陶战败的内情,而为房琯感到悲伤、悲愤。也有研究者认为,“对两战失利的局面, 杜甫不可能不清楚,对此亦作了《悲陈陶》《悲青坂》以伤之,但诗中没有明显谴责房琯之意,只是为阵亡将士而悲,并从另一侧面,反映了人民对朝廷的希望,对官军的企盼”。

然而,我们直接从诗文本出发的话,明显就能看出《悲陈陶》关注的是战死的军士和被困的都人百姓,而不是房琯。从叙事手法来看,也是使用客观写实的记事方式,而不是主观的感情表达。正如谢思炜先生《杜甫诗选注》说的那样,“此诗所悲的是唐军的失败、四万军士的捐躯,表达的是长安都人盼望击退叛军、迎接唐王室早日归来的心愿。”今人能从史料看到的,是后人总结出来的结果,是掌握全局的视野。杜甫创作当时被困于长安,他所能看到的情况、对战情的了解不如史书般详尽精确。从局外人的角度,当时他或许会知道带兵的是房琯,也能认识到房琯一方处于弱势,却仓促出兵的事实。至于“中人促战”这种内部情报,相信不是当时的杜甫能立即得知,并记录在诗歌里的。因此,杜甫诗中所云“焉得附书与我军,忍待明年莫仓卒”的原因是“中人促战遂大败”,可能是对杜甫创作动机的一种曲解。而朱鹤龄所谓“不当专为琯罪也,故子美深悲之”,相当于直接肯定杜甫写《悲陈陶》《悲青坂》时的立场已站在房琯一边,而且杜甫《悲陈陶》所悲的是房琯,而不是那些牺牲的军士和无助的百姓,也不是唐军败战这一事件本身。与苏轼相比,朱鹤龄曲解的不仅是杜甫的写作动机,更是杜甫作为诗人的思想感情。日本学者久保天随对《悲陈陶》的解读中,认为“杜甫因与房琯是好友,故而为房琯战败一事伤之颇切,对房琯轻率的举动感到惋惜,并且怜悯长期苦于干戈的百姓。”这种看法既肯定了《悲陈陶》中对百姓的怜悯之情和对房琯战败一事的惋惜之意,又不过分放大解读杜甫与房琯的私交和政治上的联系,较为中肯、客观。

另一方面,今人曾祥波先生的《杜诗考释》一书中对《悲陈陶》作的“题解”认为:“由此开始,杜甫卷入房琯问题中,这影响到了他的仕途出处。” 换言之,《悲陈陶》创作之时就是杜甫身陷房琯问题的开端。曾祥波先生并未就这一说法提供更多的说明,但他在后文中引用他翻译的洪业《杜甫》第六章《东胡反未已》中的话,现将原文摘录如下:

“在彭原,因为一个新来官员(贺兰进明)的谗言,皇帝对房琯的态度突然冷淡起来。房琯交游极广;难道他没有试着建立一个政治小圈子吗?房琯劝太上皇任命皇子们为各地方节度使,他的意思不就是以为太上皇任何一个儿子得了天下,自己都不失富贵吗?这些警告,使得皇帝对房琯变得十分猜忌。而更糟的是,房琯自愿率领一支部队收复京城,他自选参佐,却用一群毫无作战经验的文人为幕僚。11月17日,当战役在长安西部不远的陈陶打响,房琯效古法,用车战,结果招致惨败。朝廷军队死伤四万余人。两天之后,房琯再战,叛军再次获胜,皇帝很有理由对房琯大发雷霆。要不是李泌连忙营救,房琯毫无疑问会遭到处罚,至少会被解职。我们诗人的两首诗,《悲陈陶》和《悲青坂》就作于长安,当时他听到了官军作战失败的消息。当然,他对彭原发生的一切并不知情。”

显然,洪业先生的观点与之相反,认为杜甫写《悲陈陶》《悲青坂》之时并不知道战事相关的内情。也就是说,陈陶、青坂二役发生之时,房琯在政治上的斗争与此时的杜甫并无关。按照这种观点,《悲陈陶》与杜甫身陷房琯问题之间应该没有直接关系。洪、曾两位先生的意见之间的分歧,值得我们关注。

试整理史料中的时间线,杜甫在陈陶战结束后第二年四月才从长安逃到凤翔面见肃宗,五月拜左拾遗。在此之前他一直远离政治中心,对权力中心的争斗、内情大概一无所知。因此,就如洪业先生所言,杜甫听到官军作战失败的消息后写下《悲陈陶》和《悲青坂》,那时他对贺兰进明的谗言、房琯带兵的细节以及肃宗的猜忌等都不知情。且据史料记载,陈陶、青坂两次严重战败后,“帝虽恨琯丧师,而眷任未衰。”由此可证,陈陶、青坂战的失败并非房琯被贬的直接原因。

据邓小军先生《杜甫疏救房琯墨制放归鄜州考》一文,杜甫疏救房琯案的背景,是肃宗听信浊流士大夫谗言、以为清流士大夫忠于玄宗而不忠于自己。这其中涉及的,已不单单是杜甫和房琯二人,而是以张镐、房琯为代表的清流士大夫与以贺兰进明、闾丘晓为代表的浊流士大夫之间的政治斗争。

至德二载正月,贺兰进明在授岭南节度使中谢肃宗时谗告房琯,并因此改授河南节度使兼御史大夫。据《旧唐书·房琯传》:“会北海太守贺兰进明自河南至, 诏授南海太守、摄御史大夫、充岭南节度使。中谢,肃宗谓之曰:‘朕处分房琯与卿正大夫, 何为摄也 ?’进明对曰:‘琯与臣有隙。’上以为然。进明因奏曰:‘陛下知晋朝何以至乱?’上曰:“卿有说乎?”进明曰:‘晋朝以好尚虚名,任王夷甫为宰相,祖习浮华,故至于败。今陛下方兴复社稷,当委用实才,而琯性疏阔,徒大言耳,非宰相器也。陛下待琯至厚,以臣观之,琯终不为陛下用。’上问其故,进明曰:‘琯昨于南朝为圣皇制置天下,乃以永王为江南节度,颍王为剑南节度,盛王为淮南节度,制云‘命元子北略朔方,命诸王分守重镇’。且太子出为抚军,入曰监国,琯乃以枝庶悉领大藩,皇储反居边鄙,此虽于圣皇似忠,于陛下非忠也。琯立此意,以为圣皇诸子,但一人得天下,即不失恩宠。又各树其私党刘秩、李揖、刘汇、邓景山、窦绍之徒,以副戎权。推此而言,琯岂肯尽诚于陛下乎?臣欲正衙弹劾,不敢不先闻奏。’上由是恶琯,诏以进明为河南节度、兼御史大夫。”从这段史料可知,贺兰进明以房琯向玄宗献“诸王分镇”之策一事,让肃宗相信房琯“于圣皇似忠,于陛下非忠也”,“由是恶琯”。《杜诗镜铨·卷十九·秋日荆南述怀三十韵》注释也持同样观点,曰:“琯首建诸王分镇之议,触肃宗所忌讳,而得祸也。”也就是说,肃宗是在至德二载正月才开始对房琯不满。此前,即使房琯出兵陈陶、青坂接连战败,肃宗一直对他都是看重和信任的。

房琯最终被罢相的原因,是因为门客董庭兰赃贿案。据《资治通鉴》记载,“房琯性高简,时国家多难,而琯多称病不朝谒,不以职事为意,日与庶子刘秩、谏议大夫李揖,高谈释、老,或听门客董庭兰鼓琴,庭兰以是大招权利。御史奏庭兰赃贿,丁巳,罢琯为太子少师。”以上所列种种,比起之前的陈陶、青坂兵败等国家大事,根本算不上问题。然而,肃宗能“虽恨琯丧师,而眷任未衰”,却以门客问题作为罢相的原因,未免令人难以信服。尽管《资治通鉴》胡三省注认为房琯“既败师而不思补过,罢之为散官, 犹轻典也”,但从整个历史事件前后逻辑来看,这更像是肃宗为了免除房琯这个“不忠”臣子的搬出的借口。正如邓小军先生所论,虽然乾元元年 (758 年)六月肃宗贬房琯等诏书,是以陈陶、青坂兵败“丧我师徒”“遂从败绩”为其罪名之一,但是就《旧唐书·房琯传》载张镐疏救房琯之言及杜甫《奉谢口敕放三司推问状》全文,则至德二载(757 年)五月房琯罢相时, 似尚未以陈陶斜兵败作为其罪名。无论是否将陈陶斜兵败之罪名加入罢免房琯相位时的罪名,实际皆是用以掩盖罢相的真实原因——玄肃二帝之间的皇权之争,以及肃宗朝士大夫清流与浊流之间的斗争。换言之,在房琯问题上,陈陶、青坂兵败的罪名是可有可无的。肃宗不想追究陈陶兵败一事,他的目的仅仅是免除房琯的职位,瓦解房琯一党的势力。

房琯被罢相,是757年四月之后的事,此时距离陈陶、青坂战败已近半年。且杜甫五月拜左拾遗之时,房琯已被罢相。若说肃宗是因为杜甫与房琯的交情而打压杜甫,当初杜甫根本没有机会当上左拾遗一职。真正导致杜甫被贬的,是后来杜甫“上疏言琯有才,不宜罢免。肃宗怒,贬琯为刺史,出甫为华州司功参军”,也就是所谓的“直谏招祸”。杜甫第一次被贬后,因张镐疏救而得到缓解,经历了三个月的墨制放还后,他再次回到长安继续当了八个月的左拾遗。直到乾元元年,才真正被出为华州司功参军,在真正意义上被逐出当时的政治中心。

综上所述,杜甫被卷入房琯问题的开端,最早也应是杜甫接近政治中心,即757年五月当上左拾遗时。因此,房琯陈陶、青坂兵败并非遭到肃宗罢相的真正原因,且《悲陈陶》《悲青坂》两首诗歌与杜甫被卷入房琯问题也不存在直接的因果关系。

注释:

①谢思炜:《杜甫集校注》,中华书局2014年版,第1册,第217页。

②(唐)岑參撰,廖立箋注:《岑嘉州诗笺注》,《中国古典文学基本丛书》,中华书局2004年版。关于岑参诗引用皆同一出处。

④谢思炜评注:《杜甫诗选》,人民文学出版社2016年版,第67页。

⑤(清)潘德舆著,朱德慈辑校:《养一斋诗话》,《中国文学研究典籍丛刊》,中华书局2010年版。

⑥(明)朱鹤龄著,韩成武、孙微、周金标校:《杜工部诗集辑注》河北大学出版社2009年版,第111页。

⑦(宋)苏轼撰,(明)茅维编、孔凡礼点校:《苏轼文集·卷六十七·杂书子美诗》,《中国古典文学基本丛书》,中华书局1986年版。

⑧宋文桃:《葵藿倾太阳稷契永不忘——论杜诗对房琯的看法》,《杜甫研究学刊》,2002年第2期。

⑨谢思炜评注:《杜甫诗选》,人民文学出版社2016年版,第66页。