油藏目标优势菌群微生物场提高采收率技术

宋社民 任付平 游靖 余吉良 谷溢 巩红雨

1.中国石油华北油田分公司勘探开发研究院;2.中国石油华北油田分公司工程技术研究院;3.中国石油华北油田分公司第三采油厂

微生物提高采收率(MEOR)概念是Beckman在1926年提出的,1940年Zobell进行了一系列微生物化学实验,证实微生物确实能够产生类似于化学驱提高采收率的代谢物质,为微生物提高石油采收率奠定了理论基础[1-2]。微生物采油与化学驱的区别在于,微生物提高采收率的驱油剂是在油藏内产生的,而化学驱的化学剂是由外部注入地层的。Steven L.Bryant在油藏工程中引入了反应工程的概念,如微生物在发酵区的停留时间、发酵动力和选择性、极限代谢产物等,对微生物在油藏内的反应进行了量化研究[3]。目前国内外微生物采油主要原理是原油的生物降解、原油的乳化、原油及水流动性的改变和储油层岩石物性的改变,其中生物表面活性剂是提高采收率的主要影响因素[4-9]。微生物采油有2种不同的工艺,一种是将地面分离培育的微生物和营养液注入油层,一种是单纯注入营养液激活油层内源微生物。2种方法都是通过微生物在油藏内的的生长繁殖,产生有利于提高采收率的代谢产物或直接作用于原油改善原油物性,以提高油田采收率[10-11]。但是,高含水期多数油藏形成高渗透条带,注入水利用率降低,影响微生物驱的采收率。因此,微生物采油提高采收率的幅度大小与微生物在油藏内代谢产物的多少和微生物菌液的波及体积有关,在微生物采油过程中引入微生物化学驱和水驱调整的工艺,通过在油藏内形成目标优势菌群微生物场来提高有益菌群的代谢产物数量和扩大微生物菌液的驱替波及体积,达到提高采收率的目的。

1 目标优势菌群微生物场理论基础

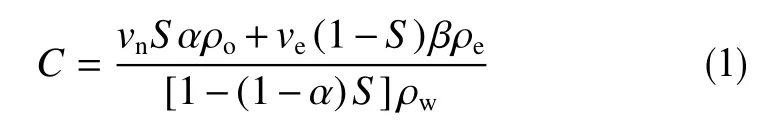

Steven L.Bryant在《MEOR 的油藏工程分析》中提出,油藏中微生物代谢产物浓度的积累需要一定的时间,遵循微生物的生长规律,营养物到达油藏中微生物所在的区域才能保证微生物的生长繁殖,当代谢产物浓度达到一定量时,才具有提高采收率的目的。代谢产物浓度高低,决定提高油藏采收率幅度的大小。通过有效的手段使筛选的有益菌成为油藏中数量最多,活性最强的菌群,并将其称为目标优势菌群,目标优势菌群利用原油和外部碳源等营养物质合成的代谢产物其最高浓度C,其计算公式为[12]

式中,C为微生物合成的代谢产物总质量,g;vn为原油转化效率,%;S为油藏原油饱和度,%;α为原油消耗率,即微生物利用的原油质量/原油饱和度为S时的质量,%;ρo为原油密度,g/cm3;ve为外部碳源转化效率,%;β为外部碳源消耗率,即微生物消耗的外部碳源质量/注入时的外部碳源质量,%;ρe为油层中外部碳源的密度,g/cm3;ρw为油层水密度,g/cm3。

在油藏环境下微生物生长代谢主要受含氧量、压力、温度、矿化度和PH值等因素影响,直接在油藏内提高微生物及其代谢产物的浓度可控性差、成本高[13-14]。通过引入化学驱的工艺,利用产出水处理回注系统在地面激活油藏目标优势菌群,促进表面活性剂等代谢产物的产量,然后再注入地层,弥补微生物在油藏内代谢有益产物的不足。提高油藏采收率有2个途径,一是提高驱替液的驱油效率,二是扩大驱替液的波及体积,尤其陆相沉积地层具有较强的非均质性,高含水后期开发的油藏优势通道更加明显,扩大驱替液驱油波及体积是提高油藏采收率的有效手段[15]。微生物采油提高的采收率R为

式中,Ev为波及体积,%;Eη为驱油效率,%。

要实现大幅度提高油藏采收率的目的,需要提高微生物代谢产物浓度的同时,也要扩大微生物及其代谢产物溶液的波及体积。目标优势菌群微生物场就是在地面系统和油层内增强目标优势菌群表面活性剂的生产能力,提高油藏微生物代谢产物的浓度,并通过深部调驱、分层注水、分层压裂和细分层系扩大微生物代谢产物的波及体积、降低成本、提高油藏采收率。

2 目标优势菌群微生物场的建立

宝力格油田位于二连盆地巴音都兰凹陷,储集层是白垩纪阿尔善组扇三角州沉积的岩屑长石细砂岩、粉砂岩、含砾砂岩和砂砾岩等,具有极强的非均质性,粉砂岩渗透率小于 10 ×10-3μm2,细砂岩和含砾砂岩渗透率 117 ×10-3μm2,砂砾岩渗透率 510 ×10-3μm2不等。试验区为巴19和38断块;平均原始油藏压力 13.50 MPa,原始地层温度 58.4 ℃,地层原油密度0.832 5 g/cm3,地层原油黏度13.66 mPa·s,原始饱和压力4.20 MPa。原油性质中等,平均地面原油相对密度0.878 3 g/cm3,黏度48.76 mPa·s,凝固点29.1 ℃,含硫量0.23%,含蜡量16.9%,胶质沥青质27.8%。自2001年投产以来,油藏就没有稳产期,总递减高达3.92%~9.42%,含水上升率达到10%以上。

2.1 目标优势菌乳化能力分析

2.1.1 实验方法

(1)乳化实验:利用自来水配置0.83%的营养液 100 mL,添加实验断块混合油 5 g,105 ℃ 灭菌15 min,然后接种 1% 菌液,55 ℃、120 r/min 恒温摇床培养36 h。营养剂配方:葡萄糖(化学纯)0.4%、糖蜜(生化试剂)0.2%、牛肉膏(生化试剂)0.06%、蛋白胨(生化试剂)0.05%、KH2PO4(分析纯)0.02%、KNO3(分析纯)0.1%。

(2)降黏实验:利用自来水配置0.83%的营养液 100 mL,添加实验断块混合油 40 g,110 ℃ 灭菌25 min,然后接种 1% 菌液,55 ℃、120 r/min 恒温摇床培养 7 d。

(3)界面张力测定:取乳化实验后的乳化液,去除其中的残余油,用界面张力仪在 50 ℃、5 000 r/min条件下,恒温15 min后测定样品的界面张力。

2.1.2 实验结果

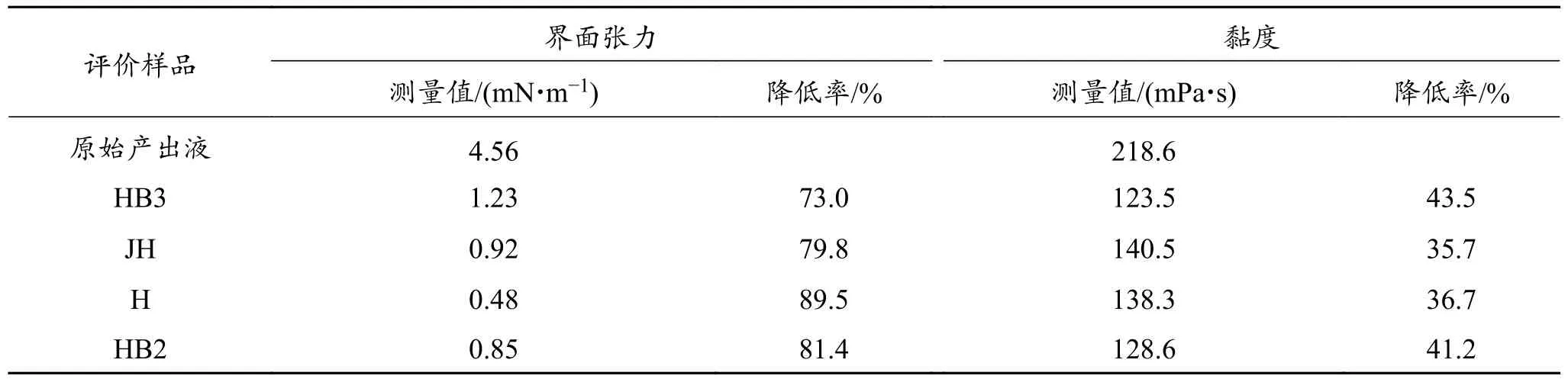

微生物通过代谢产生生物表面活性剂使原油乳化,形成油水乳状液,乳状液在多孔介质驱替过程中由于贾敏效应能够形成较好的封堵作用,可改变水相的相渗曲线,具有较好的流度控制作用,达到扩大波及体积,实现提高采收率的目的。因此,筛选的目标优势菌群不论在有氧环境,还是厌氧环境均要求有代谢表面活性的能力。从实验室保藏菌种和宝力格油田油井产出液中共筛选出了4株功能菌,分别为HB3、JH、H、HB2,4株菌与原油具有较好的作用效果,通过产生生物表面活性剂能够乳化原油,使原油分散于水相中。通过穿刺接种实验确定4株菌为兼性厌氧菌,能够适应油藏的无氧或稀氧环境。4株菌与原油作用评价结果见表1,界面张力降低73.0%~89.5%,降黏率35.7%~43.5%。

表1 菌种的评价结果Table 1 Evaluation results on strains

为了提高菌种在油藏内的作用效果,开展了4株菌之间的复配实验,以确定菌株之间的最适添加比例。通过与原油作用的乳化、降黏以及物模实验,根据实验结果确定了4株菌最适复配比例为1∶1∶1∶1,复配菌作用后原油降黏率为 45.7%,物模试验提高采收率9.3%。

2.2 注入方式

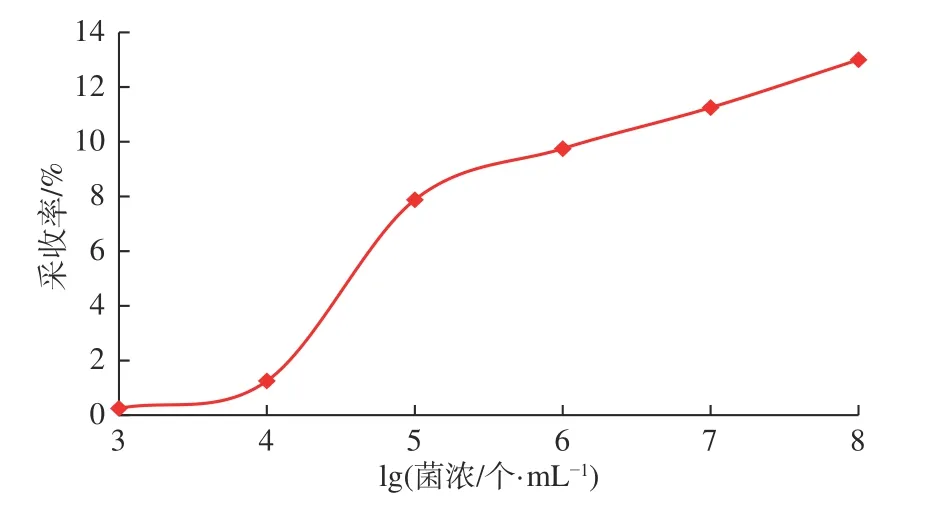

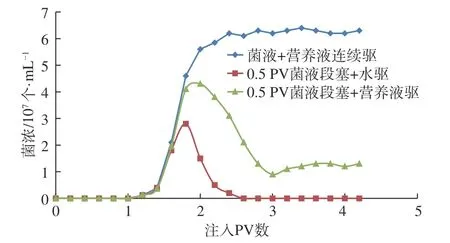

外源目标优势菌群的注入菌浓与提高采收率幅度正相关,以现场1%的菌液和0.81%的激活剂开展微生物驱物模实验,实验结果如图1所示。注入液菌体浓度越大,提高采收率幅度就越大,当注入液菌体浓度大于104个/mL后对提高采收率有明显贡献,达到105个/mL菌浓,提高采收率增幅最大,以后菌浓数量越高,提高采收率幅度呈近似线性关系。

为了确定不同注入方式对采出液菌体浓度的影响,开展了营养液+菌液连续驱、0.5 PV菌液段塞+水驱、0.5 PV菌液段塞+营养液驱3种驱替方式对采出液菌浓影响的物模实验,实验结果如图2所示。在采用营养液+菌液连续驱替的注入方式时,采出端的菌浓最高只能升到107个/mL。0.5 PV菌液段塞+水驱、0.5 PV菌液段塞+营养液驱采出端最高菌浓在104个/mL以下,因此,后2种段塞注入方式提高采收率幅度在2%左右。目前现场通过持续的微驱,采出液菌浓维持在105个/mL,进一步提高采收率必须进一步提高采出液菌浓的数量,改变注入方式是关键。

图1 菌浓与采收率关系Fig.1 Relationship between bacterial concentration and recovery factor

图2 不同驱替方式与采出菌浓的关系Fig.2 Relationship between the displacement mode and the bacterial concentration of produced fluid

2.3 高效地面发酵工艺

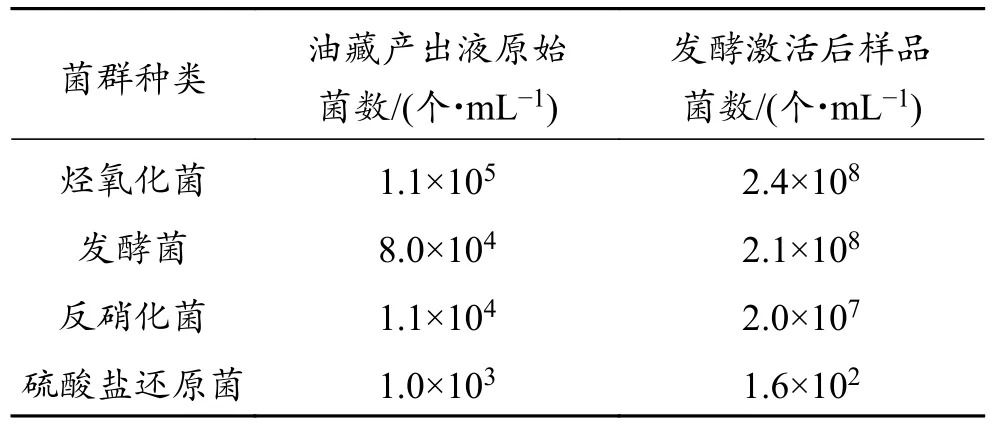

菌液和营养液连续注入,能够确保菌浓达到106个/mL。为了在现场实现这个目标,充分利用产出液中的有益菌群,采用地面发酵工艺,使微生物及其代谢产物在地面增殖扩大后再注入油层,增加驱油剂总量。宝力格油田微生物驱采出液统一输送到联合站内,经过三相分离脱油、一二级沉降脱油、过滤等工艺后再回注到油藏。污水处理时间为8~12 h、处理温度45~50 ℃,非常适合微生物的生长繁殖。利用宝力格油田联合站污水处理系统提出了微驱采出液地面发酵循环驱技术,将一级沉降罐作为发酵罐,通过管道泵将菌液和营养液注入一级沉降罐,使目标优势菌群在地面进行生长繁殖,以达到增加菌浓及提高有益代谢产物浓度的目的,然后再回注入油藏。地面发酵前后目标优势菌群检测结果见表2,地面发酵前后现场实施效果见表3。

表2 发酵前后菌群种类检测结果Table 2 Detection results of microflora species before and after the fermentation

表3 微驱采出液地面发酵技术评价结果Table 3 Evaluation results on the ground fermentation technology of produced fluid by microbial flooding

现场检测整个系统达到设计目标,通过地面发酵循环驱使注入液菌浓增加了2个数量级,注入液菌浓整体提高到108个/mL,表面张力降低18.6%;采出液菌浓提高一个数量级,表面张力降低10.7%。经3年运行整个系统运行平稳,微生物增殖发酵与地面油水、污水处理系统兼容性好。

2.4 扩大微生物代谢产物波及体积调控技术

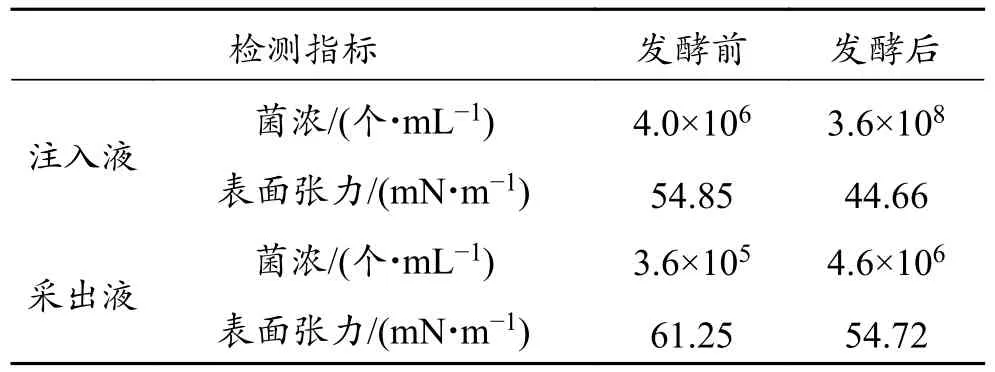

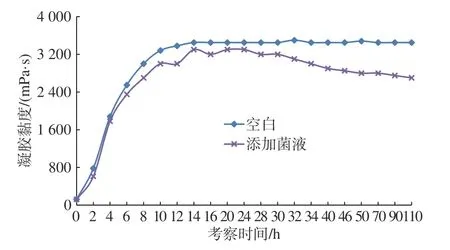

措施过程中将可动凝胶深部调驱技术引入微生物驱中,以进一步提高驱替液的波及体积。通过开展凝胶配方体系中的聚丙烯酰胺、交联剂、调节剂以及三者的成胶体对微生物生长性能的影响实验,评价了微生物菌液与凝胶体系之间是否存在相互影响,明确微生物和凝胶的注入方。不同培养时间内测定实验样品的菌体浓度,测定结果如图3所示。

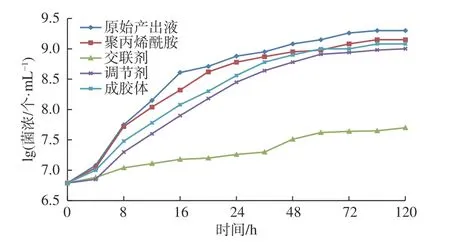

从以上测定结果可以看出,凝胶配方各物质对微生物影响最严重的是有机铬交联剂,交联剂能够抑制微生物的生长繁殖。同时,开展了微生物菌液对凝胶体系成胶性能的影响,将配置好的样品放入38 ℃恒定烘箱中,观察和记录形成凝胶的时间,并测量样品黏度。实验结果如图4所示。

图3 凝胶体系对微生物生长性能的影响Fig.3 Effect of gel system on the bacterial growth performance

图4 微生物菌液对凝胶成胶性能的影响Fig.4 Effect of microbial fluid on the gelling performance of gel system

由以上结果可以得出,凝胶初胶时间为4 h,完全成交时间为8 h。微生物菌液对凝胶成胶时间不产生影响,但是对成胶后的强度产生一定的影响。现场应用过程中可以将微生物和凝胶分段塞注入,使微生物在油藏内之和成胶体接触,避免两者之间产生的负面影响。

3 现场应用效果

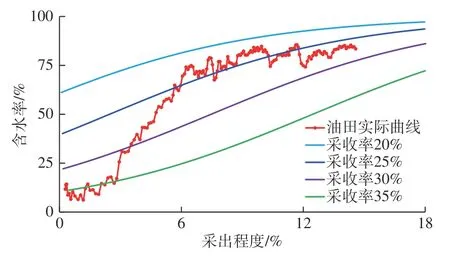

宝力格油田巴19、38两个断块含油面积11.9 km2,油水井数187口,其中注水井71口,采油井116口。该油田于 2014~2016年共注入工作液 0.050 6 PV,其中,微生物 0.003 9 PV、可动凝胶 0.011 PV。有效地控制力油田的产量快速递减,截止到2016年底累计增油量为5.57×104t;含水上升速度得到控制,巴19、38两个断块与常规水驱对比综合含水率分别下降了6.91个百分点和3.46个百分点(如图5和图6所示)。利用甲型水驱曲线和指数递减法预测最终采收率,与措施前2012年相比,巴19和巴38断块提高采收率幅度分别为6.77个百分点和6.1个百分点,投入产出比1∶2.1。通过高通量测序对油藏产出液菌群种类进行鉴定,并对菌群生物学功能进行分析,确定了产出液中有益菌群主要烃降解菌、发酵菌和产甲烷菌,在微驱过程中这些菌群的丰度总和大于80%。

图5 巴19断块含水率和采出程度关系曲线Fig.5 Relationship between water cut and degree of reserve recovery of fault block Ba 19

图6 巴38断块含水率和采出程度关系曲线Fig.6 Relationship between water cut and degree of reserve recovery of fault block Ba 38

4 结论

(1)油藏目标优势菌群微生物场提高采收率技术是以微生物化学驱和水驱调整为核心的经济有效的驱油方式,可以实现降低含水率的上升速度,大幅度提高采收率的目标。

(2)微生物采油效果与菌浓成正相关的关系,菌浓越高采收率提高幅度越大;通过建立便捷、经济的微生物驱采出液地面发酵循环驱技术,提高了注入液的菌浓及代谢产物的数量,尤其表面活性剂浓度,满足了大幅度提高采收率的需求。

(3)油藏目标优势菌群微生物场驱油,辅助可动凝胶深部调驱,有效控制了高渗透层及条带的渗流速度,保障微生物在地层中的滞留代谢作用,有效地扩大微生物工作液的波及体积,因此,微生物采油技术只有与水驱调整相结合才能进一步提高实施效果。