秸秆还田方式和数量对棕壤有机碳活性的影响

叶 超,张 昀,燕香梅,佟忠勇,张广才*,高晓丹,李少博,张雅楠,李 丽

(1.沈阳农业大学土地与环境学院/土肥资源高效利用国家工程实验室/农业部东北耕地保育重点实验室,沈阳 110866;2.沈阳市农业科学院现代农业研发服务中心,沈阳 110013;3.沈阳市铁西区森林公园,沈阳 110026)

在我国北方玉米主产区,每年有大量的玉米秸秆被焚烧或废弃,造成环境污染和资源浪费等突出问题[1]。如何将秸秆资源有效利用、减少浪费和环境污染,是我国环境保护和农业可持续发展的首要问题。农田土壤有机碳库在全球碳库中属于最活跃的部分,对维持全球碳库平衡有非常重要的作用[2-3]。土壤有机碳是土壤碳素的主要存在形态和主体,主要指存在于未分解或半分解有机残体和腐殖质中的碳,土壤有机碳库的组成直接影响着土壤碳库的保存和供应能力[4]。根据土壤有机碳不同组分的活性和周转率的高低,可将土壤有机碳库划分为活性和惰性两大不同的组分[5]。活性有机碳在土壤碳库中所占的比例通常较小,是植物和微生物所需养分的直接供应库,具有很高的灵敏度,可在土壤总有机碳变化之前反映土壤碳库微小的变化[6];而惰性有机碳所占的比例相对较大,是土壤碳的长期储存状态,决定着土壤有机碳的储备,一定程度上能够反映土壤有机碳稳定性的高低[7]。秸秆还田不仅是土壤碳素重要的源和库,也是提高土壤肥力水平和促进养分循环的有效措施之一[8]。因此,深入探究长期定位条件下秸秆不同还田方式和数量对土壤有机碳组分特征的影响,有助于更好的认识土壤有机碳的质量,对土壤培肥和指导农业生产具有重要意义。关于单施化肥处理对土壤有机碳的影响结果目前众说纷纭,还没有确定结论。渭河平原长期定位试验发现,单施氮磷化肥(NP)土壤有机碳含量较不施肥对照(CK)处理增加了0.40 g/kg,认为化肥一定程度上可以维持并提高土壤有机碳含量[9]。在水稻土上进行的氮磷钾化肥(NPK)+秸秆腐熟试验发现,长期施氮磷钾化肥(NPK)也可以增加土壤有机碳含量,且化肥与有机肥配施对土壤有机碳含量增加的效果最佳,单施氮肥会降低土壤有机碳的惰性指数,降低土壤有机碳稳定性[10]。研究发现,秸秆还田(平铺)后土壤有机碳在玉米苗期和拔节期基本无变化,之后开始下降,在抽雄期之后上升;与CK相比,秸秆还田显著提高了土壤有机碳含量,有利于土壤固碳和培肥[11]。但是,有研究却发现单施氮磷化肥(NP)与试验前相比,土壤有机碳含量下降2.7%~3.5%,秸秆直接还田在增加土壤活性有机碳含量和改善土壤有机质品质等方面均优于秸秆腐熟还田[12]。关于秸秆还田对土壤有机碳组分的影响已展开了大量的研究,但多集中于秸秆直还或腐熟还田对土壤活性有机碳组分和碳矿化等方面,而在长期定位试验条件下,秸秆直还和腐熟还田以及半量和全量还田相配合方面,全面反映土壤有机碳组分(活性和惰性)响应的差异及机理较少。因此,深入开展在此条件下,土壤有机碳组分(活性和惰性)如何响应的研究,有助于进一步揭示土壤的固碳机理,为土壤肥力提升及作物增产提供科学依据。本试验以沈阳农业大学棕壤长期定位试验站为平台,在玉米秸秆半量和全量还田,以及直接和腐熟还田条件下,探讨玉米拔节期、抽雄期、灌浆期和成熟期的土壤有机碳含量及其活性和惰性指数动态变化状况,进一步揭示秸秆还田方式和数量对土壤有机碳的影响效应。

1 材料和方法

1.1 供试材料

1.1.1 供试棕壤

供试棕壤采自沈阳农业大学棕壤长期定位实验站(41.82°N,123.57°E)。试验区地势平坦,海拔为75 m,属于北温带大陆性季风气候,冬季寒冷干燥,夏季高温多雨。年平均气温为6~11 ℃,≥10 ℃积温为3 350 ℃,年平均降雨量为730 mm,全年85%降雨集中在6—9月[13]。种植作物为春玉米,品种为丹玉508,采用垄作的方式,垄距为0.6 m,株距为0.27 m,种植密度为 60 000 株/hm2。从 2013年起,每年 4月30日左右播种,常规田间管理,9月30日左右收获。于2017年,采集试验地未施肥耕层(0~20 cm)土壤,基本化学性质见表1。

1.1.2 供试秸秆

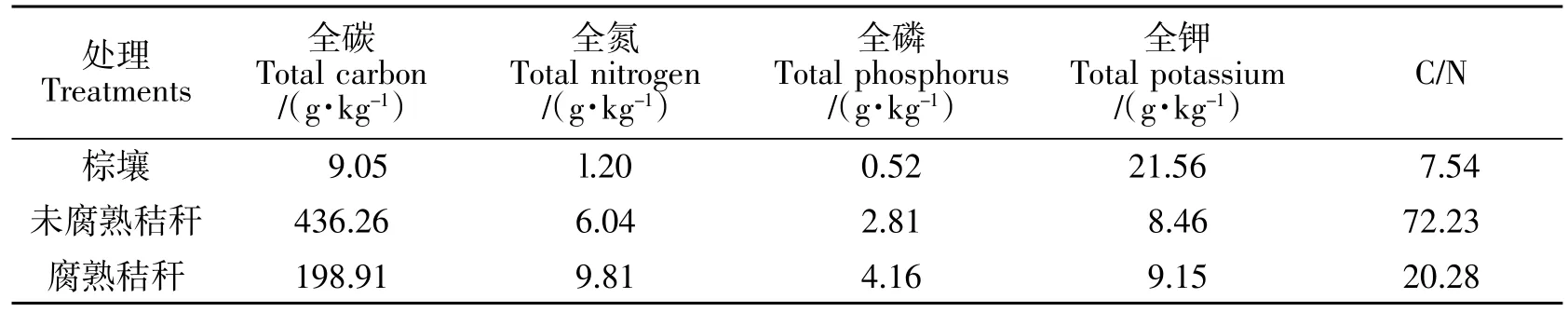

每年,将上季收获后的玉米秸秆粉碎成约2~3 cm长短,一部分用于直接还田另一部分放入土坑中,采用好氧堆集方法腐熟(标准为秸秆变成黑褐色粉末,有土香味)。在秋季玉米收获后,平铺于小区地面,再翻于耕层内。同时取未腐秸秆和腐熟秸秆烘干、粉碎研磨,测定其基本理化性质,腐熟秸秆和未腐熟秸秆的化学性质见表1。

表1 供试材料的基本化学性状Table 1 Basic chemical properties of the tested materials

1.1.3 供试化肥

供试化肥包括硫包尿素(含氮37.0%,山西汉枫缓释肥料有限公司)、磷酸氢二铵(含P2O542.0%,N 15.0%,黑龙江倍丰农业有限公司)和硫酸钾(含K2O 50.0%,辽宁华锦通达化工有限公司)。

1.2 试验设计

小区面积为43.2 m2,共设10 个处理,分别为:CK(不施肥)、CF(单施化肥)、J(未腐熟秸秆半量)、F(腐熟秸秆半量)、2J(未腐熟秸秆全量)、2F(腐熟秸秆全量)、J+CF(未腐熟秸秆半量+化肥)、F+CF(腐熟秸秆半量+化肥)、2J+CF(未腐熟秸秆全量+化肥)、2F+CF(腐熟秸秆全量+化肥)。每个处理3 次重复,采取完全随机区组方式进行排列。

按东北地区春玉米平均亩产秸秆数量确定秸秆直接还田量,半量为6 000 kg/hm2,全量12 000 kg/hm2;腐熟秸秆还田量以未腐熟秸秆为基准分别等碳施用。施肥小区 N、P2O5、K2O 施用量为 300、150、150 kg/hm2,各配施化肥小区以化肥处理为基准等氮。播种前化肥一次性作基肥施用。

1.3 样品采集与分析

1.3.1 样品采集

2017年5月初至10月初,分别在玉米生长发育的拔节期(6月 27日)、抽雄期(7月 28日)、灌浆期(8月 25日)、成熟期(10月 08日)4 个时期用土钻在各小区按“S”形随机采集5 点,取耕层土壤(0~20 cm),每点选在两株中间点对应的垄沟与垄台交界处,用四分法取混合土样1 kg,风干,过筛,备用。

1.3.2 样品分析

①土壤有机碳的测定采用Elementar Vario EL III(德国)元素分析仪。

②土壤有机碳活性组分和惰性组分的测定采用硫酸水解法[14]。

具体操作步骤如下:称取1.00 g 过20 目的风干土样于100 mL 硬质消煮管内,加20 mL 2.5 mol/L的H2SO4,盖上小漏斗在105 ℃下油浴30 min,然后转移至50 mL 离心管,在4500 r/min 下离心20 min,将上清液倒出。离心管内土样加20 mL 蒸馏水继续清洗离心,将两次上清液合并过0.45 μm 有机微孔滤膜。上述水解产物为活性组分Ⅰ。离心管内的残留土样加蒸馏水离心清洗数次后,在60 ℃下烘干,再加2 mL 的13 mol/L 的H2SO4,转移到三角瓶内,在室温下持续振荡过夜(10 h),然后加水将酸稀释为1 mol/L,转移至消煮管内,在105 ℃下油浴3 h,手工间歇振荡,转移至离心管内离心后,将上清液倒出。离心管内土样再加20 mL 蒸馏水继续清洗离心,将2 次的上清液合并过0.45 μm 有机微孔滤膜。此水解产物称为活性组分Ⅱ。组分Ⅰ和Ⅱ之和构成活性有机碳。

1.3.3 土壤有机碳稳定性的计算方法

土壤有机碳稳定性的评价指标采用活性指数(LIC)和惰性指数(RIC),其计算公式如下:

LIC=(活性有机碳/总有机碳)×100%

RIC=(惰性有机碳/总有机碳)×100%

1.4 数据处理

所有试验数据经MS Office 2013 Excel 软件处理后,用IBM SPSS Statistics 20 软件进行统计分析,采用单因素方差分析(one-way ANOVA)和Duncan 检验比较各参数间的差异,显著性水平设定为P<0.05。

2 结果与分析

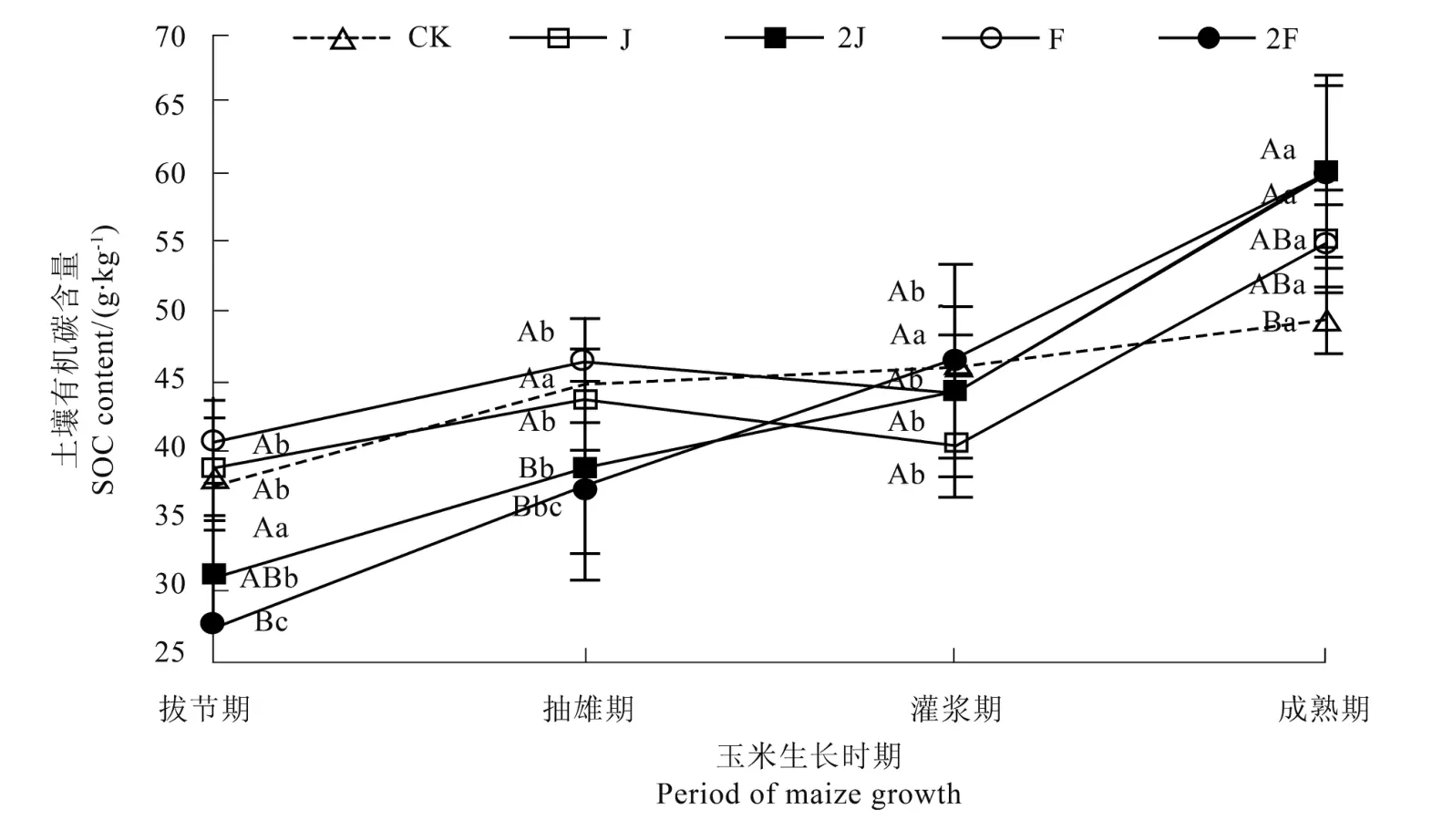

2.1 秸秆单独还田后土壤有机碳的动态变化

从图1可知,在玉米整个生长发育期内,从拔节期到抽雄期,2J 和2F 处理的土壤有机碳含量显著下降(P<0.05),下降幅度分别为 24.25%和13.01%,其余各处理土壤有机碳的含量无显著变化。从抽雄期到灌浆期,F 处理土壤有机碳含量有增加的趋势,其余各处理的无显著变化。从灌浆期到成熟期,J 处理土壤有机碳含量显著提高(P<0.05),上升幅度为10.21%,其余秸秆还田处理土壤有机碳含量均有上升的趋势,但差异不显著。在成熟期,与CK 处理相比,秸秆还田各处理土壤有机碳含量均增加,其中J 和2J 处理增加较少,差异不显著,幅度为14.93%和11.49%,而F 和2F 处理显著增加(P<0.05),增加幅度为30.74%和18.88%。

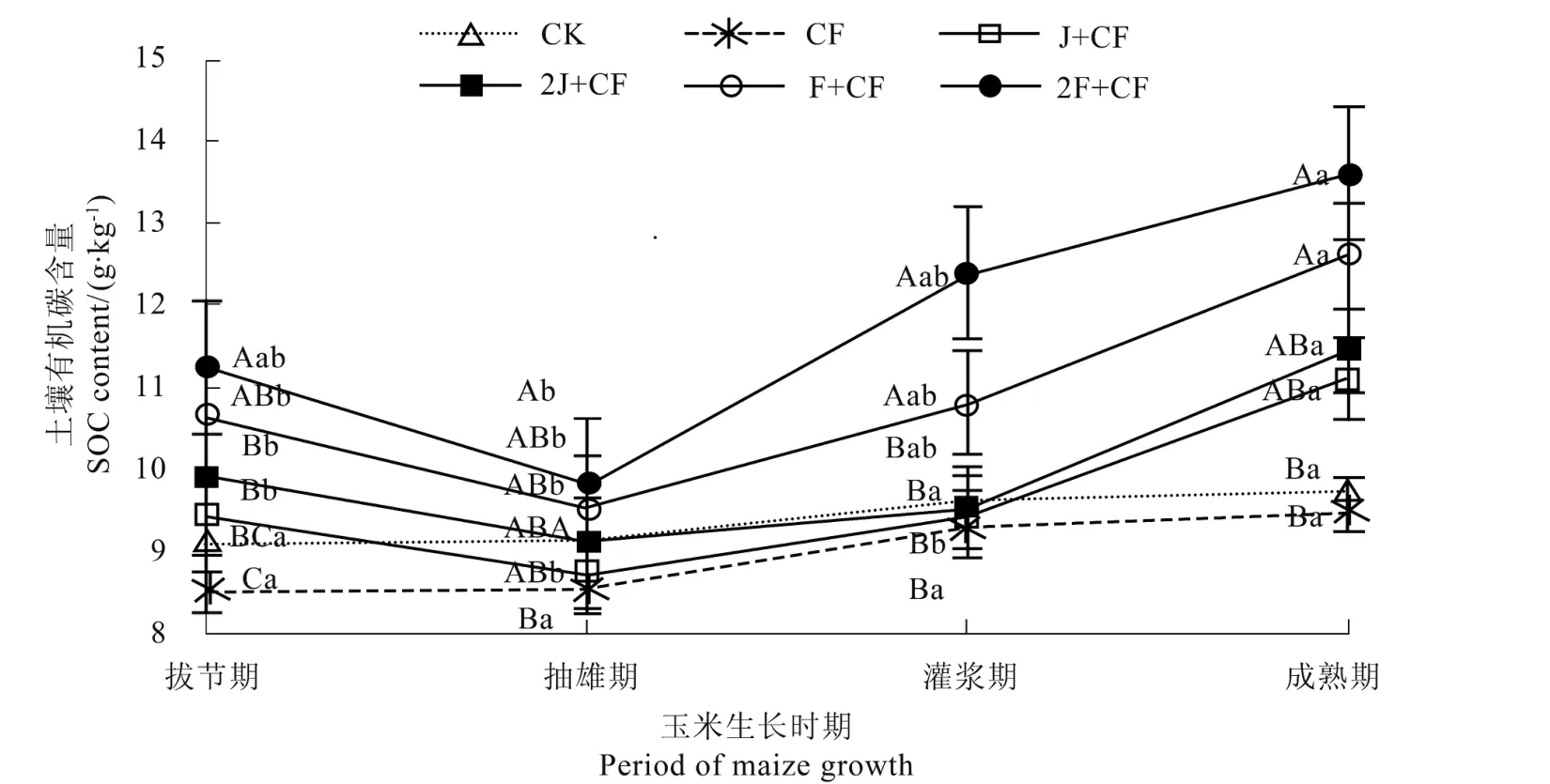

2.2 配施化肥条件下秸秆还田后土壤有机碳的动态变化

从图2中可以看出,在玉米的整个生长发育时期内,从拔节期到抽雄期,2F+CF 处理土壤有机碳含量有下降趋势,其余各处理的变化差异不显著。从抽雄期到灌浆期,FSNPK 和2F+CF 处理土壤有机碳含量有上升趋势,其余各处理无显著变化。从灌浆期到成熟期,所有秸秆还田配施化肥处理有机碳含量均有增加,其中J+CF、2J+CF 和F+CF 达到差异显著水平(P<0.05),增加的幅度分别为 17.73%、20.12%、16.51%。在成熟期,与 CK 相比,F+CF 和2F+CF 处理土壤有机碳的含量均明显增加(P<0.05),增加幅度分别为29.38%和39.71%;J+CF 和2J+CF各处理土壤有机碳含量也有所增加,增加幅度分别为14.01%、17.39%,均未达到显著水平;单施化肥处理土壤有机碳含量无显著变化。

图1 秸秆单独还田后土壤有机碳含量的动态变化Figure 1 Dynamic changes of SOC content after straw added without fertilizer application

图2 配施化肥条件下秸秆添加后土壤有机碳含量的动态变化Figure 2 Dynamic changes of SOC content after straw added under fertilizer application

2.3 秸秆单独还田后土壤有机碳活性指数的动态变化

从图3可以看出,在玉米的整个生长发育时期内,从拔节期到抽雄期,2F 处理土壤有机碳活性指数有上升的趋势,其余各处理均无显著变化。从抽雄期到灌浆期,2F 处理土壤有机碳活性指数有上升的趋势,其余各处理均无显著变化。从灌浆期到成熟期,所有秸秆还田处理土壤有机碳活性指数均显著上升(P<0.05),J、F、2J 和 2F 增加的幅度分别为35.96%、24.18%、35.58%和29.15%。在成熟期,与CK处理相比,所有添加秸秆处理土壤有机碳活性指数均增加,但是J 和F 处理增加幅度较小,约为CK 处理的 1.11 倍;而 2J 和 2F 处理明显增加(P<0.05),增加幅度为21.55%、21.33%,约为CK 处理的1.21 倍。

图3 秸秆单独还田后土壤有机碳活性指数的动态变化Figure 3 Dynamic changes of SOC activity index after straw added without fertilizer application

2.4 配施化肥条件下秸秆还田后土壤有机碳活性指数动态变化

由图4可以看出,在玉米的整个生长发育时期内,从拔节期到抽雄期,秸秆还田各处理土壤有机碳活性指数均无显著变化。从抽雄期到灌浆期,秸秆还田各处理土壤有机碳活性指数均无显著变化。从灌浆期到成熟期,J+CF 处理土壤有机碳活性指数显著上升(P<0.05),幅度为31.41%,其余秸秆还田各处理均无显著变化。在成熟期,较CK 处理,J+CF和2J+CF 处理土壤有机碳活性指数均有明显的增加(P<0.05),增加幅度分别为 25.10%和 15.51%;而F+CF 和2F+CF 土壤有机碳活性指数无显著变化。

图4 配施化肥条件下秸秆添加后土壤有机碳活性指数的动态变化Figure 4 Dynamic changes of SOC activity index after straw added under fertilizer application

2.5 秸秆单独还田后土壤有机碳惰性指数的动态变化

由图5可以看出,在玉米的整个生长发育时期内,从拔节期到抽雄期,2F 处理土壤有机碳惰性指数有下降的趋势,其余各处理均无显著变化。从抽雄期到灌浆期,2F 处理土壤有机碳惰性指数有下降的趋势,其余各处理均无显著变化。从灌浆期到成熟期,秸秆还田各处理土壤有机碳惰性指数均显著下降(P<0.05),J、F、2J 和 2F 下降幅度分别为 11.01%、21.14%、10.40%和20.92%。在成熟期,较CK 处理,秸秆还田各处理土壤有机碳惰性指数均降低,其中J 和F 处理降低较少,不显著,降低幅度分别为11.01%、10.40%,而 2J 和 2F 处理显著降低(P<0.05)降低幅度分别为21.14%、20.92%。

图5 秸秆单独还田后土壤有机碳惰性指数的动态变化Figure 5 Dynamic changes of SOC inert index after straw added without fertilizer application

2.6 配施化肥条件下秸秆还田后土壤有机碳惰性指数动态变化

由图6可以看出,在玉米的整个生长发育时期内,从拔节期到抽雄期,秸秆还田各处理土壤有机碳惰性指数均无显著变化。从抽雄期到灌浆期,秸秆还田各处理土壤有机碳惰性指数均无显著变化。从灌浆期到成熟期,J+CF 处理土壤有机碳惰性指数下降明显(P<0.05),下降幅度为 23.75%,其他秸秆还田处理无显著变化。在成熟期,较CK 处理,CF、2J+CF 和2F+CF 土壤有机碳惰性指数明显下降(P<0.05),下降幅度分别为11.45%、16.62%和10.27%,但是F+CF 和2F+CF 处理无显著变化。

图6 施化肥条件下秸秆还田后土壤有机碳惰性指数的动态变化Figure 6 Dynamic changes of SOC inert index after straw added under fertilizer application

3 讨论与结论

3.1 讨论

3.1.1 秸秆不同方式和数量还田对土壤有机碳含量的影响

在本研究中,秸秆还田方式和数量的改变均可以提高土壤有机碳的含量,这与孙汉印、田慎重和薛斌等[15-17]的研究结果相同,但是增加的幅度在不同秸秆还田模式下变化结果不同。

本研究表明,在春玉米生长期内,无论配施化肥与否,秸秆以不同处理方式和不同数量还田后,土壤有机碳含量从拔节期到抽雄期有降低的趋势;原因是玉米营养生长与生殖生长共同进行,生育活动较为旺盛,刺激土壤微生物的活动,消耗大量的土壤有机碳,使土壤有机碳含量的降低[18]。这一阶段与毛海兰等[11]研究结果不同,可能是其试验是将秸秆平铺在地表,在玉米拔节期之前腐解较为缓慢,尚不能对土壤有机碳含量起到明显的影响。从抽雄期到成熟期土壤有机碳含量有上升的趋势,原因是随着玉米的生长,由生殖生长转为营养生长,植株需要的土壤养分减少,而分泌物和凋落物增加,导致土壤有机碳含量增加[19]。这一阶段和毛海兰、蔡太义等[11,20]的研究结果相似。

本研究发现,秸秆还田条件下,无论配施化肥与否,土壤有机碳含量增加的大小关系均为:腐熟秸秆全量>未腐熟秸秆全量,腐熟秸秆半量>未腐熟秸秆半量,即秸秆腐熟还田更有利于土壤有机碳的累积。这是因为秸秆在腐解后自身全氮含量增加,施加到农田后,一方面促进作物生长,另一方面增加作物对土壤有机碳库的输入增加土壤有机碳输入量[21],同时腐熟秸秆有利于促进土壤中水稳性团粒结构的形成,加速土壤有机碳积累[22]。

在秸秆单独还田条件下,无论腐熟与否,秸秆半量还田土壤有机碳的增加量比秸秆全量还田增加的要多,可能是由于秸秆全量还田后土壤中氮素不足,使得微生物与作物争夺氮素,秸秆分解缓慢,因而对土壤有机碳含量的变化作用不明显[23]。在配施氮肥后,变化结果为秸秆全量还田后土壤有机碳增加量大于秸秆半量还田,可能是由于氮肥的施入,使秸秆保持正常的碳氮比,更有利于土壤中的微生物的活动,加速秸秆的腐解,加速秸秆碳向土壤碳的转化[24]。同时单施氮肥处理与CK 相比,土壤有机碳含量虽然变化不大,但是稍微有些降低,即单施氮肥不利于土壤有机碳的保持和提高,颜丽等[12]的研究结果也表明单施化肥处理与试验前相比有机碳含量下降的幅度为2.7%~3.5%,认为长期单独施用化肥很难保证作物生长所需的有机碳的适宜值。

3.1.2 秸秆不同方式和数量还田后土壤有机碳活性指数和惰性指数的变化

本研究表明,无论配施化肥与否,在玉米的整个生长发育时期内,所有处理土壤有机碳活性指数均为从的拔节期到灌浆期无变化,从灌浆期到成熟期有上升的趋势。形成这种趋势的原因是由于从玉米的拔节期到灌浆期,试验所在地在灌浆期之前一直干旱少雨导致土壤微生物活性较低,秸秆腐解缓慢,土壤有机碳活性指数虽有波动,但是变化不明显。而抽雄期之后,由于地表植被的覆盖以及秸秆对水分的涵养,使得土壤水分和温度适宜,有利于秸秆腐解[25];同时,植物根系分泌物和凋落物的增加导致土壤有机碳活性指数的升高[26]。土壤有机碳惰性指数的变化情况刚好与土壤有机碳活性指数相反。

无论配施化肥是否,在玉米成熟期,较CK 处理,所有处理土壤有机碳活性指数均有提高,这表明秸秆还田可以提高土壤活性有机碳的含量,这与徐明岗等[27-28]的研究结果一致,其研究认为长期秸秆还田对我国典型土壤活性有机碳有一定的促进作用,能够保持土壤肥力的稳定与提高。秸秆单独还田各处理土壤有机碳活性指数在玉米不同生长时期虽有变化,但只有在成熟期效果明显,这与徐忠山[29]的研究结果相同;而配施化肥秸秆还田后土壤有机碳活性指数则变成:未腐熟秸秆半量+化肥>未腐熟秸秆全量+化肥>腐熟秸秆半量+化肥>腐熟秸秆全量+化肥,即秸秆半量还田对土壤有机碳活性指数的增加更有利,同时秸秆直接还田能使土壤有机碳活性指数明显增加,达到差异显著水平。单施氮肥与其他各处理相比,显著地降低了土壤有机碳惰性指数,这表明单施氮肥不利于土壤的固碳,因此在满足作物生长发育的情况下,应该减少施用氮肥,做到培肥地力,陈小云等[10]的研究认为单施氮肥土壤有机碳惰性指数降低的幅度为4.77%,不利于土壤有机碳的储备和稳定。

3.2 结论

①在本试验条件下,与不施肥对照处理相比,无论配施化肥与否,秸秆还田各处理均会增加土壤有机碳含量,且腐熟还田比直接还田的增加量更多,更有利于培肥地力和土壤有机碳的累积。

②无论配施化肥与否,所有处理土壤有机碳活性指数均为从拔节期到灌浆期无变化,从灌浆期到成熟期有上升的趋势。秸秆直接还田和单独还田有利于提高土壤活性有机碳指数。

③单施化肥处理土壤有机碳含量及其惰性指数均会降低,即单施化肥不利于土壤有机碳的保持和提高。