一期单纯后路矫形融合治疗I型神经纤维瘤病伴营养不良型脊柱侧后凸1例报道*

杨阳 王升儒 林莞锋 仉建国

(中国医学科学院北京协和医学院北京协和医院骨科,北京100730)

Ⅰ型神经纤维瘤病合并脊柱侧凸可分为两种类型:非营养不良型脊柱侧凸和营养不良型脊柱侧凸。前者的临床特点与特发性脊柱侧凸类似,治疗方式也可参照特发性脊柱侧凸的相关治疗原则进行。后者则常伴有椎体及/或肋骨形态的改变,侧凸累及的脊柱节段较短,但畸形程度严重,进展迅速。此类脊柱侧凸畸形的手术治疗对脊柱外科医师而言是一个巨大的挑战。

1 临床资料

患者,男,14岁,因“发现全身多发咖啡斑14年,后背不平伴疼痛1年余”入院。现病史:患者出生时家属即发现其全身多发咖啡斑,不伴异常毛发生长,未予诊治。患者身高、智力发育较同龄人无差异。1年前家属发现患者无明显诱因出现后背不平,右侧较左侧高。同时患者久坐学习、长时间行走后出现背部疼痛,VAS 3~4分,自诉活动后可部分缓解,为求进一步治疗就诊于我院门诊。患者父亲亦有全身多发咖啡斑,伴有皮下肿物,无明显背部不平;患者弟弟出生后亦发现全身多发咖啡斑,无其他伴随症状。两人均未行相关诊治。

入院查体:全身散在多发牛奶咖啡斑(>6处,直径>5 mm),背部及右大腿内侧可见巨大褐色斑片,无毛发增粗、增多,皮下可触及肿物,质韧。脊柱活动度可。胸段脊柱呈右侧侧凸畸形,形成剃刀背高约1.0 cm。双肩大致等高,双侧髂嵴等高。四肢各关节活动度正常,无明显屈曲挛缩畸形。神经系统查体(-)。

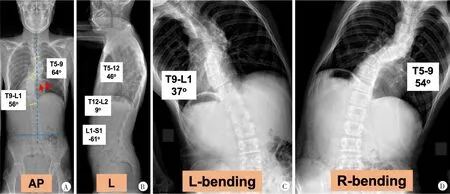

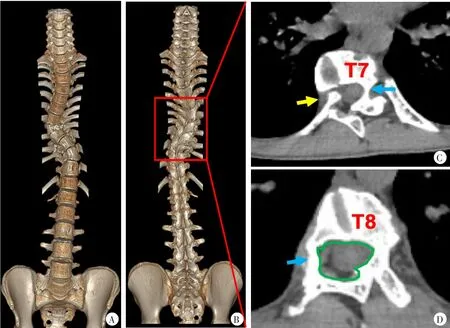

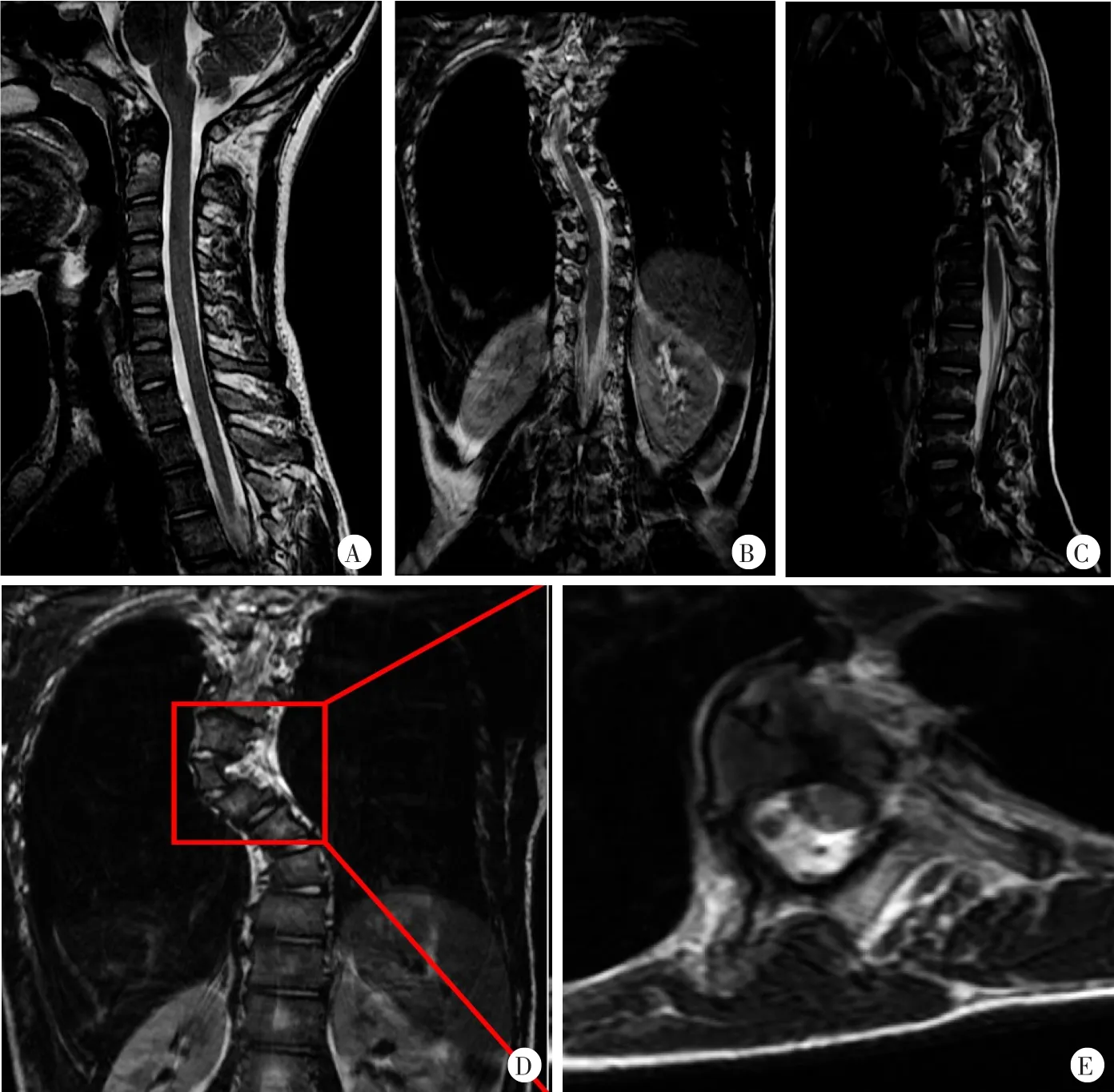

影像学检查:全脊柱X线正位片提示脊柱呈“S”形,为短而锐的畸形。下胸段脊柱以T10椎体为顶点凸向左侧,Cobb角约56°(T9-L1);中胸段脊柱以T7椎体为顶点凸向右侧,Cobb角约64°(T5-T9)。部分椎体呈楔形变,以T7椎体为著。部分肋骨呈现为“铅笔征”(图1A)。侧位片提示胸段轻度后凸畸形(图1B)。反向Bending位X线片提示近端侧凸柔韧性较远端侧凸柔韧性差(15.6%vs33.9%,图1C、D)。全脊柱CT三维重建示脊柱呈“S”形侧凸,伴有顶椎椎体楔形变、旋转(图2A、B)。轴位片提示椎管变宽,顶椎区椎弓根发育不良,同时伴有凸侧肋骨侵入椎管内,但未压迫硬膜囊(图2C、D)。全脊柱MRI提示椎管内未见明显占位(图3A~C)。在T7椎体左侧椎旁软组织增厚,信号不均,以脂肪信号为主,内可见条索状等T1、等T2信号(图3D、E)。

入院主要诊断:I型神经纤维瘤病伴营养不良型脊柱侧后凸。

手术方式采用一期单纯后路侧后凸矫形、内固定(T3-L1)、植骨融合术。术中未行椎管减压及肋骨头切除术,亦未切除椎旁软组织肿物。手术过程顺利,出血约300 ml,未输异体血。术中脊髓监测信号正常,术后患者四肢活动良好。术后3 d顺利拔除引流管,佩戴支具下地活动,复查术后全脊柱正侧位X线片提示内固定位置可,矫形效果良好(64°→29°,56°→25°;图4A、B)。术后1周患者顺利出院,嘱其佩戴支具至少3个月。术后30个月复查全脊柱正侧位X线片示内固定位置良好,冠状面矫形有少量丢失,整体矫形效果维持良好(64°→29°→35°,56°→25°→34°;图4C、D)。

图1全脊柱X线片

2 讨论

神经纤维瘤病(neurofibromatosis type,NF)可分为Ⅰ型神经纤维瘤病和Ⅱ型神经纤维瘤病两种类型。其中,Ⅰ型神经纤维瘤病(NF-1)也称为Von Recklinghausen病或周围型神经纤维瘤病,主要累及骨骼、皮肤和软组织[1,2]。其中脊柱侧凸是最常见的骨骼畸形表现,发生率达10%~60%[3,4]。

2.1 NF-1性脊柱侧凸的诊断

根据美国国立卫生研究院1987年的诊断标准[5],满足下列2项或2项以上者即诊断为NF-1:①全身存在≥6个皮肤咖啡斑(直径:成人>1.5 cm,儿童>5 mm);②全身存在≥2个神经纤维瘤或≥1个丛状神经纤维瘤;③腋窝或腹股沟区存在雀斑;④存在视神经胶质瘤;⑤存在≥2个Lisch结节(虹膜错构瘤);⑥存在特征性的骨改变,如蝶骨发育不良,长骨骨皮质变薄,假关节形成等;⑦一级亲属(如父母、兄弟姐妹或子女)患病。

图2全脊柱CT及三维重建

图3全脊柱MRI

图4术后及随访全脊柱X线片

如果上述患者同时存在全脊柱X线冠状位上Cobb角>10°,即可诊断为NF-1性脊柱侧凸。NF-1性脊柱侧凸又分为营养不良型和非营养不良型两种类型。NF-1非营养不良型脊柱侧凸的临床特点与特发性脊柱侧凸类似,但需注意的是,部分非营养不良型脊柱侧凸可逐渐进展为营养不良型脊柱侧凸,这种现象被称为“调变现象”,其中存在肋骨铅笔样改变是导致侧凸进展的独立危险因素[6]。因此对于非营养不良型脊柱侧凸的患者,术后也需加强随访。

NF-1营养不良型脊柱侧凸主要有以下特征[7,8]:①肋骨铅笔样改变;②椎体旋转超过III度;③椎体后缘扇形切迹;④椎体前缘扇形切迹;⑤椎体侧方扇形切迹;⑥冠状面或矢状面的椎体楔形变;⑦横突梭形改变;⑧椎弓根间距增大;⑨椎间孔扩大。此类患者的侧凸常表现为进展快速,对支具等保守治疗无效,多数需要早期进行手术治疗[9,10]

2.2 NF-1性脊柱侧凸畸形手术方式的选择

对于已接近骨骼成熟、侧弯度数>45°的NF-1性脊柱侧凸患者,可行后路脊柱融合手术[11,12]。有文献报道NF-1患者接受单纯后路手术后植骨不融合、假关节的发生率高,因此对于畸形严重的此类患者,许多学者认为应采用前后路联合手术[9,11-13]。

对于早发性NF-1性脊柱侧凸患者的治疗方案目前仍有争议。有学者认为几乎所有的此类患者均应早期手术融合以防止其畸形的加重[11,14]。对于侧凸角度较大、存在颈部后凸的患者应考虑行前后路融合[4,15]。但过早的脊柱融合手术会不可避免的影响脊柱,特别是胸段脊柱的生长发育,进而可能影响肺脏的发育和肺功能。随着手术技术和内固定器械的发展,越来越多的脊柱外科医师开始采用非融合技术治疗早发性NF-1性脊柱侧凸,并取得了良好的疗效,在维持矫形的同时,保留大部分脊柱的生长潜力,同时可以矫正胸廓畸形并促进胸廓发育。和其它类型的脊柱侧凸患者类似,内固定相关并发症最为常见,但其总体并发症发生率并无明显增高[16-18]。

2.3 NF-1性脊柱侧凸矫形术中内固定的选择

随着手术技术的进步和内固定器械的发展,椎弓根螺钉系统在矫形手术中的应用越来越广泛。NF-1营养不良型脊柱侧凸常存在椎体楔形变、椎弓根间距增宽、椎管内径扩大、椎板变薄变细或局部缺损、椎弓根变短或变细等异常改变[7,8],为内固定物的置入造成了很大困难。因此脊柱外科医师需在术前进行详细的评估,特别是通过全脊柱CT和三维重建评估椎体形态、椎弓根发育情况、直径、旋转以及椎管大小等。通过全脊柱MRI评估硬膜囊情况、椎管内有无占位、椎旁有无神经纤维瘤组织等。同时可以通过选用较小直径的椎弓根螺钉、使用导航系统辅助置钉等多种方法提高置钉成功率,降低因螺钉误置导致神经损伤的风险[19]。此外术前应做好充分预案,若术中置钉困难或无法置钉,可直接选用椎板钩、横突钩进行锚钉点的固定。

2.4 如何处理突入椎管内的肋骨头?

NF-1营养不良型脊柱侧凸常伴有肋骨铅笔样改变,同时存在顶椎旋转严重、肋椎关节半脱位、椎间孔扩大等因素,导致凸侧变形、脱位的肋骨头通过椎间孔突入到椎管内,从而引发疼痛、神经功能障碍等表现,严重时可导致瘫痪。因此,对于NF-1性脊柱侧凸患者,特别是术前已经伴有明确神经症状的患者,应详细评估其脊髓或神经受压情况。可以通过CT、MRI或CTM等多种手段进行评估,以详细了解硬膜囊/脊髓的位置、肋骨头突入椎管的距离和硬膜囊受压的程度等。文献报道中肋骨头均经由顶椎附近凸侧椎间孔进入椎管内,而在顶椎区域,硬膜囊和脊髓多向侧凸的凹侧移位[20],所以大多数患者虽然在影像学上可以看到肋骨头突入椎管内,但并无神经损害的相关症状和表现。

对于手术中是否需要预防性切除突入椎管内的肋骨头,学术界目前尚无定论。部分学者认为对于所有伴有肋骨头突入椎管内的患者,均应行肋骨头切除术,以降低矫形过程中脊髓中间化时可能出现的严重神经并发症[21-23]。部分学者则认为不需要对所有患者做预防性的肋骨头切除术[20,24,25]。他们认为进行胸椎管内手术操作(椎管减压、切除肋骨头等)不仅会导致手术时间的延长,还会增加出血以及神经损伤的风险;其次,在脊柱矫形的过程中,虽然脊髓会向中线产生部分位移,理论上会增加脊髓损伤的风险。但在此过程中,顶椎也会相应地向凹侧移位,使得之前处于脱位状态的肋椎关节产生“被动复位”,增加了肋骨头和硬膜囊的距离,反而降低了矫形过程中肋骨头压迫硬膜囊/脊髓的风险。

对于术前已经存在神经刺激症状或脊髓压迫的患者,在施行矫形手术的过程中,需同时进行椎管减压、肋骨头切除,以达到充分减压,接触压迫,挽救神经功能的目的[20-24]。

2.5 如何处理椎旁的神经纤维瘤组织?

NF-1患者中伴发椎旁神经纤维瘤的比例从1.5%到39%不等[26-28],其中大部分椎旁肿瘤位于侧凸顶椎区域的凹侧,导致椎体产生严重形变[28,29]。有文献[28]认为神经纤维瘤组织对椎体的侵蚀、浸润是导致脊柱畸形产生和发展的重要原因[30]。椎旁肿瘤起源于神经根或椎管外的神经节,可以向椎管内生长,并可通过椎间孔向两侧生长,形成哑铃形,造成相应椎间孔扩大、椎弓根吸收或椎弓根间距增大、椎体后压迹等改变。患者可出现肢体麻木和疼痛、肌肉萎缩及腱反射减弱等表现[31]。

术前应进行完善的影像学检查(如脊柱X线、CT、MRI等)及详细的神经系统查体,明确是否存在椎旁/椎管内神经纤维瘤,评估脊髓/神经系统的功能。目前对于在脊柱侧凸矫形术中是否要切除椎旁肿瘤尚无定论。椎旁神经纤维瘤组织的存在会导致手术过程中出血量的增加[29]。此外,哑铃形神经纤维瘤、高度扭曲变形的解剖结构(如椎板和椎弓根变薄)、明显下降的骨骼质量(如骨密度)及局部可能存在的血管异常(如动静脉瘘和丛状静脉增生)等因素的存在,会大大增加手术的难度和风险。在临床工作中,如果患者明确存在椎管内占位、脊髓/神经功能

受损,则需在术中行肿瘤切除、椎管减压,解除肿瘤对脊髓/神经的压迫。若无椎管内占位或脊髓/神经受压表现,则不常规切除椎旁肿瘤。也有学者[29]认为对于此类合并椎旁肿瘤的NF-1性脊柱侧凸患者,均应行前后路联合入路肿瘤切除,同时应用人工骨、异体骨或取正常肋骨进行充分地植骨,以最大限度地矫正畸形,降低并发症发生率[31]。

2.6 长期密切随访观察矫形维持情况及植骨融合情况

由于肿瘤持续生长侵蚀椎体、骨密度及骨强度下降、营养及血供差等多种因素的存在,NF-1脊柱侧凸患者矫形术后容易出现植骨不融合、假关节形成(文献报道的发生率在7.5%~38.0%[12,32]),进而导致矫形丢失、内固定失败等严重并发症。前后路联合手术可降低假关节发生率,但会增加前路手术带来的并发症[14,32]。通过增加椎弓根螺钉密度、进行充分地植骨融合、术后坚持佩戴支具等措施可适当减少上述并发症的发生,同时需对此类患者进行长期密切的随访观察[13,14,33]。综上所述,NF-1营养不良型脊柱侧凸的治疗十分具有挑战性。脊柱外科医师需术前进行详细评估、合理制定手术计划、术中精细操作、术后密切随访,尽可能降低严重并发症的发生率,提高此类患者的生活质量。